علم الفلك: كيف استغل المسلمون السماء لهدايتهم على الأرض؟

اعتنت الحضارة الإسلامية بمجالات مختلفة من العلوم، فلم تقتصر على دراسة التخصصات الدينية فقط، بل امتدت إسهاماتها الفكرية إلى مجالات الطب والهندسة والرياضيات والكيمياء، كما تجاوزت اكتشافاتها حدود الغرب والمستقبل، وتحديدًا خلال العصر العباسي الذي شهد التطورات الفكرية المتنوعة في علم الفلك.

حيث اعتادت الطوائف الدينية السابقة مثل المسيحية واليهودية مراقبة أطوار القمر من أجل تحديد أوقات المناسبات والشعائر الدينية، معتمدين في ذلك على الملاحظات والتنبؤات التي جمعوها من الثقافات القديمة مثل اليونانية، لا سيما آثار بطليموس التي باتت مرجعًا رئيسيًا لعلماء العرب والأوروبيين فيما بعد.

وكما جرت العادة، اقتبس علماء المسلمين بعضًا من ركائز هذا العلم ليطوروا عليه بما يتناسب مع خصائص الإسلام ومتطلباته، حيث كانت الحاجة الأساسية لهذا العلم تكمن في مساعدة العرب على قياس الوقت ومعرفة الطرق من خلال الاستعانة بالنجوم ليلًا والشمس نهارًا، وهو الأمر الذي برع فيه البدو في الصحراء بشكلٍ كبير.

من الآيات القرآنية إلى السماء

اعتمد المسلمون في دعوتهم إلى تطوير علم الفلك على الآيات القرآنية التي تناولت أهمية هذا المجال في حياة المسلمين اليومية، ومثال على ذلك ما ورد في سورة الأنعام {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(97)}، التي كانت بداية مشوارهم في رصد وتأمل حركة النجوم وظواهر الخسوف والكسوف بعيدًا عن الفلسفة اليونانية.

وبناءً على ذلك، سجل المسلمون ملاحظاتهم الفلكية عن حركات القمر للتنبؤ بالتقويم الهجري أو الإسلامي الذي يعتمد على السنة القمرية كمقياس زمني لاتخاذ الأحكام الشرعية وتعيين أوقات الصلاة وتحديد مواقيت الحج والقبلة وصيام شهر رمضان.

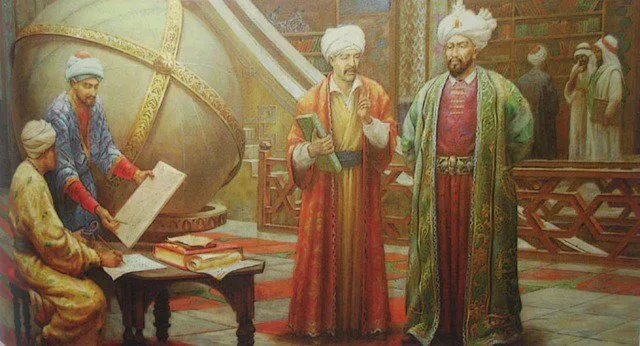

مزج العلماء معارفهم وملاحظاتهم بالعمل، ففي القرن الـ7 الميلادي حين أرادت الدولة الإسلامية زيادة توسعها نحو أوروبا، كانت بحاجة إلى تحديد المسافات والمسالك البرية والبحرية التي لطالما رُسمت حدودها بناءً على أقوال وتجارب الرحالة.

أمر المأمون الخليفة العباسي مجموعة من الفلكيين بدراسة الخرائط الفلكية الإغريقية وإعادة تصحيحها لإعداد جدول جديد أكثر دقة ووضوحًا، وعلى هذا الأساس أنشأ العلماء جدولًا باسم “الزيج الممتحن”

في القرن الـ9 الميلادي أمر المأمون الخليفة العباسي مجموعة من الفلكيين بدراسة الخرائط الفلكية الإغريقية وإعادة تصحيحها لإعداد جدول جديد أكثر دقة ووضوحًا من التي وجدت في الحضارات السابقة، وعلى هذا الأساس أنشأ العلماء جدولًا باسم “الزيج الممتحن”.

إذ تظهر هذه الخرائط الإحداثيات والقياسات الدقيقة التي أضافها المسلمون على خرائط العالم، التي كان لها دور أساسي في إبراز الوجود الإسلامي في العالم والتركيز على مراكز هذه الحضارة مثل رسم مدينتي بغداد مركز الحضارة العباسية ومكة المكرمة.

هذه الدقة التي اتصفت بها الخرائط جاءت استنادًا إلى الأسطرلاب الذي استُعمل كآلة فلكية لتقدير الوقت في النهار أو الليل وقياس ارتفاع المباني وبعد المسافات وحساب الشهور والتواريخ وغيرها من المعلومات التي تعين بالنسبة للأفق في أي مكان لحساب الوقت والبُعد عن خط الاستواء، إذ اشتهر الفزاري باستخدامه كأول عالم مسلم.

الدقة التي اتصفت بها الخرائط جاءت استنادًا إلى الأسطرلاب الذي استُعمل كآلة فلكية لتقدير الوقت في النهار أو الليل وقياس ارتفاع المباني وبعد المسافات وحساب الشهور والتواريخ

ورغم تأثير هذه الآلة الهائل على علم الفلك في العصر العباسي فإن العلماء استعانوا بأدوات أخرى أكثر دقة وتطورًا لفهم جميع التحركات السماوية، فأنشأوا المراصد الفلكية في كل من بغداد ودمشق وأنطاكية التي استخدمها مجموعة من كبيري علماء الفلك آنذاك مثل يحيى بن أبي منصور والعباس بن سعيد الجوهري وخالد بن عبد الملك وأبو الريحان البيروني، مع العلم أن هذه الآلات الفلكية كانت موجودة سابقًا في الحضارة الإغريقية، لكن عند مقارنتها بالتعديلات والتطويرات التي أدخلها المسلمين يمكن ملاحظة الفرق بين بساطة الحضارة الأولى ودقة الأخيرة.

أشهر علماء الفلك المسلمين

محمد بن جابر بن سنان البتاني

عالم فلك ورياضيات لقب بـ”ببطليموس العرب”، كما سطع اسمه في علم الرياضيات فكان من أوائل العلماء المسلمين الذين استخدموا الرموز في إنجاز المعادلات الحاسبية.

فيما يخص علم الفلك بالذات، اشتهر بدقته في رصد المواقع الفلكية على الرغم من عدم توافر الآلات الدقيقة للقيام بهذه المهمة، لذلك كانت إنجازاته وملاحظاته محل دهشة وفخر للعلماء والباحثين المسلمين، كما أنه أعد حسابات دقيقة للكسوف والخسوف اعتمد عليها علماء العرب في دراستهم لتحركات القمر، إضافة إلى دوره في تصحيح العديد من النظريات الفلكية الخاطئة بشأن حركات القمر والكواكب.

وأخيرًا عُرف بدراسته للمؤلفات الفكرية التي توافرت في ذاك العصر وأهمها كتاب “المجسطي” لبطليموس الذي انتقد الكثير من آرائه الواردة فيه، عدا كونه أول من يكتشف حركة الأوج الشمسي.

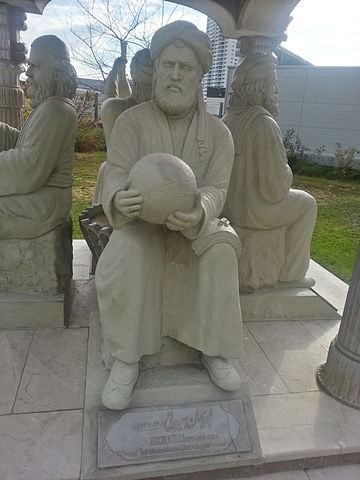

محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني

تمثال البيروني في مدينة فيينا

وصف بأنه واحد من أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، فلقد كان رحالة وفيلسوفًا وفلكيًا وعالمًا جمع بين الطب والرياضيات والتاريخ والجغرافيا؛ ما جعله قادرًا على تأليف كتب في مسائل تاريخية وتقديم مساهمات في علم الفلك مثل حساب خطوط الطول والعرض ودوران الأرض وإنشاء مرصدًا خاصًا به، إلى جانب اعتراضه على آراء أرسطو الفلكية وتفسيره ظاهرتي الكسوف والخسوف.

انتهت هذه المساهمات بتأليف 120 كتابًا ترجم بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما استعان بها الغرب في دراساتهم مثل كتاب “القانون المسعودي” الذي يحتوي على جميع تجاربه ومشاهداته العلمية، ما جعل الشرق والغرب يشهدون له على جهوده العلمية، فلقب ب”عالم العلماء” و”الأستاذ” و”أعظم عظماء الأمة الإسلامية”.

عمر الخيام

اشتهر هذا العالم بحكمته وبراعته لذلك وصل صيته إلى بلاد الشرق والغرب، فلقد اجتهد في تأمل السماء وتحركات الأجسام السماوية، واستنادًا إلى عمليات المراقبة هذه تمكن من إكمال التقويم البحري الشمسي الذي تقسم فيه السنة إلى أشهر وأيام حسب حركة الشمس بين الأبراج الاثني عشر.

عمل الخيام على هذا التقويم بأمر من السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوقي، لذلك يطلق عليه البعض اسم التقويم الجلالي الذي يبدأ في 21 مارس من كل عام ميلادي ويستخدم في إيران بالتحديد، كما مكنته هذه الخبرة في علم الفلك من استغلال معرفته في علم الجغرافيا ورسم الخرائط.

ونهاية، اشتهر في هذا المجال عدة علماء آخرين مثل الصوفي وابن يونس والكوهي والطوسي، ساعدوا جميعهم بشكل متفاوت على تطوير المناهج الفلكية التي ورثوها ليتركوا خلفهم مصادرًا وأجهزة أكثر تطورًا ودقة مثل المزولة الشمسية والساعة المائية والاسطرلاب العربي.