طقوس وحكايا.. الخبز الفلسطيني من خابية الطين إلى تنور الحطب

للخبز مكانة خاصة في وجدان الفلسطيني، فهو ليس مجرد غذاء، بل رمز للكرامة والصمود، ونقيض للجوع والحرمان، كما ارتبط الخبز بالهوية والذاكرة، حتى أن محمود درويش، شاعر فلسطين الأشهر، جعله معادلًا للحنين حين قال: “أحن إلى خبز أمي”، وذلك عندما كان معتقلًا في السجون الإسرائيلية.

يُكنّ الفلسطينيون احترامًا خاصًا للخبز، يفوق أي طعام آخر، فلا يُلقى في القمامة، بل يُكرم “كي لا تزول النعمة”، كما وثّق المستشرق الألماني غوستاف دالمان في موسوعته “العمل والعادات والتقاليد في فلسطين”. ولعل في ذلك صدى لوصية النبي محمد: “أكرموا الخبز”، كما ورد في “المستدرك على الصحيحين”، ولما قاله المسيح: “أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء…” (إنجيل يوحنا)، في إشارة رمزية للقداسة والغذاء الإلهي.

لكن الخبز الذي شكّل يومًا طقسًا يوميًا للدفء والحياة، صار اليوم رمزًا للمحرومية في أرضه، حيث يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي مجاعةً متعمدة، بحسب تقارير الأمم المتحدة. يتعمد الاحتلال قصف المخابز، وحرمانها من الوقود، أو إغلاقها، ضمن سياسة تجويع ممنهجة تستهدف ما هو أكثر من البطون.

في ظل الجوع القاتل الذي يعيشه الفلسطيني اليوم تحت الحصار والقصف، نتذكر كيف كان شديد الحرص على تأمين خبزه من كدّه وعرقه، من قمحه وطحينه، من تراب أرضه ومواسمه، إذ لم يكن الرغيف مجرد لقمة تسد الجوع، بل ثمرة جهدٍ جماعي، وطقسٍ يوميّ يتناغم مع إيقاع الطبيعة ومواسم الزرع والحصاد.

قبل الاحتلال، كان الفلسطيني يبتكر من محدودية الوسائل أدواتٍ تكفيه لتأمين رغيفه، فإن تعذّر وجود الطابون أو الفرن، استحدث البديل، من حجارة وحطب وقش، كما كان يخزّن حبوبه بوسائل بدائية لكنها دقيقة، ويطحنها بأدوات بدوية أو قروية تتوارثها الأجيال.

في هذا التقرير، نعود إلى تلك المراحل التي سبقت الاحتلال، لنستعرض خطوات إنتاج الخبز لدى الفلاح الفلسطيني في بيئته الأولى، من تخزين الحبوب، إلى الطحن وتحضير الأفران وتسوية الخبز، وما يرافق هذه المراحل من طقوسٍ جماعية، وفرحٍ بسيطٍ ولكنه عميق.

نستند في هذه الرحلة إلى عدد من المصادر المهمة التي وثقت هذه الممارسات عن قرب، لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، أو قبله بقليل، وأبرزها:

موسوعة “العمل والعادات والتقاليد في فلسطين” للمستشرق الألماني غوستاف دالمان، الذي عاش في فلسطين ودوّن مشاهداته بتفصيل فريد، و كتاب “Arabia Petraea” لألويس موزيل، المستشرق التشيكي الذي تنقل بين فلسطين وشبه الجزيرة العربية، وتعمّق في دراسة الحياة البدوية والقروية.

كتابه الآخر “عادات وتقاليد بدو الرولة – The Manners and Customs of the Rwala Bedouins”، وكتاب “كنعان حسب الاستكشافات الحديثة – Canaan d’après l’exploration récente” لعالم الآثار الفرنسي لويس هيوج فنسنت، الذي عاش فترة الانتداب البريطاني ودوّن تفاصيل دقيقة عن الحياة الفلسطينية آنذاك.

الخابية والمطمورة.. أدوات تخزين القمح المبتكرة

بعد الانتهاء من حصاد القمح وتزريته ومكياله، تبدأ مرحلة التخزين، حيث تُنقل الحبوب المغربلة والتبن على ظهور الحمير أو البغال، وأحيانًا الجمال، محمولة في أكياس من الخيش تعرف باسم “جِنفاص”، إلى أماكن الحفظ والتخزين.

عند وصول القمح إلى بيت الفلاح، يُنشر على سطح المنزل أو في فناء الدار ليتعرض لحرارة الشمس ويجف تمامًا، وبعد ذلك، يُخزن في أوعية ضخمة خصصت لهذا الغرض، تعرف باسم “الخابية” في جنوب فلسطين، و”الكوارة” في شمالها.

تصنيع الخابية كان غالبًا من عمل النساء، وقد كانت جزءًا من جهاز العروس، إذ يقولون: “المَرَة إلها ثوب وخابية تهر”، أي أن لكل امرأة مقبلة على الزواج ثوبًا جديدًا وخابية تخزن فيها حبّها.

تُصنع الخابية بمزج الطين بالتبن، حيث يُشكل الخليط ليأخذ هيئة صندوق كبير، ثم يُطلى بطبقة من الجير لحمايته، أما السقف، فيُدعم بأعواد البوص الممزوجة بالطين والتبن، مما يمنح الخابية متانة كافية لحفظ الحبوب من عوامل الطبيعة لسنوات طويلة.

وعلى جسم الخابية، كانت الفلاحات الفلسطينيات ينقشن زخارف على الطين، وقد تكون الزخارف بارزة تُحشر في الطين، وتتشكل في هذه الحالة من كسر زجاج أو فخار أو سعف نخيل، وقد تكون الأشكال التي تُنقش على هيئة حيوانات أو طيور يُعتقد أنها تحمي من العين الشريرة التي قد تحسد أهل البيت على خزينهم.

بيوت الفلاحين، في الغالب، كان بها أكثر من خابية، وتُوضع الخوابي فوق مصطبة داخل المنزل، ولها فتحتان، الأولى في أعلاها وواسعة، وقد يمتد عرضها إلى نصف متر، تُستخدم لإدخال الحبوب عند التخزين، ويُغطى فمها لاحقًا بإحكام.

أما الفتحة الثانية، فتقع أسفل الخابية، صغيرة لا تتجاوز 10 سنتيمترات، وتُسمى “روزنة” أو “فُم” أو “زرزورة” أو “صرصورة”، وكانت الفلاحة تسدها بخرقة قماشية، وحين تحتاج إلى بعض القمح لطحنه، تزيح الخرقة، لينساب الحب برقة إلى الخارج.

وفي بعض المواسم الوفيرة، قد لا تكفي الخوابي الموجودة لتخزين كامل المحصول، وحينها، كان الفلاحون يحفرون خزانات إضافية تحت الأرض، تُسمى “مطمورة”، غالبًا ما تكون محفورة في فناء الدار، لتصبح كنزًا مخبوءًا تحت التراب، يحفظ الغلة حتى موسم الحصاد التالي.

كانت حفرة المطمورة تُجهَّز بعناية ودقة، لضمان حفظ القمح بعيدًا عن الرطوبة، فبعد حفرها في فناء الدار أو بقرب البيت، كان الفلاح يفرش قاعها وجدرانها بطبقة كثيفة من التبن، ليصنع عازلًا طبيعيًا يحمي الحبوب من البلل.

حين تجهز المطمورة، تُفرغ الحبوب داخلها بحرص، ثم يُغطى سطحها بطبقة أخرى من التبن، قبل أن يُهيل الفلاح فوقها طبقة من التراب لإغلاقها، ولمزيد من الحماية، كان يفرش فوق التراب غطاءً إضافيًا مما يُعرف بـ”سَكَن زِبْل” (خليط من روث الحيوانات والتراب)، يستخدم عادة كسماد طبيعي للأرض، لكنه هنا يؤدي وظيفة مزدوجة: حماية الحبوب من الرطوبة، وإخفاء معالم المطمورة عن الأعين الغريبة، خوفًا من اللصوص أو المعتدين.

ومع كل هذه العناية، كان الفلاح يحذر أن يُفرط في وضع الزبل فوق المطمورة، حتى لا تتسرب رائحته إلى القمح وتفسده، فإذا تسربت الرائحة، وصار القمح غير صالح للخبز، كانوا يقولون بأسف: “هذا قمح امِّطْمِر ما بِنْفَعْش”، في إشارة إلى أن فساد القمح أضاع جهد الموسم كله.

طحن القمح تحت أي ظرف

يُستخرج القمح من مكان تخزينه ويُطحن بأكثر من طريقة، أبسطها “الهاون الحجري” الذي يتوفر لدى الفلاحين في شمال فلسطين أكثر من جنوبها، وكذلك لدى البدو.

وهو يتكون من قطعتين، إحداهما مربعة، وهي التي تُدق الحبوب، والأخرى مستديرة، وهي التي تُوضع بها هذه الحبوب خلال طحنها.

أما الوسيلة الأكثر تطورًا وانتشارًا، فكانت الطاحونة اليدوية الدوارة، التي كانت من أساسيات بيوت الفلاحين وخيام البدو، وهي عبارة عن حجرين من البازلت الأسود، الأول سفلي ثابت، ويعلوه آخر متحرك دوار.

وكانت النساء هي التي تتولى طحن الحبوب من خلال هذه الطاحونة، وكلما قَلَّت حبوب القمح المُلقاة للطحن، زادت نعومة الطحين، والعكس. هذه الطاحونة كانت نسخة مبسطة أو مصغرة، مما يُعرف بطاحونة البغل الضخمة، والتي كانت طاحونة تجارية، أي تعود ملكيتها لشخص يأخذ أجرًا نظير طحنه للحبوب.

طاحونة البغل كانت تُستخدم في المدن أكثر من الريف، لإنتاج كميات كبيرة، حيث تتمتع بحجر ضخم لا يستطيع الإنسان تحريكه، وتُسند المهمة إلى البغل. كان الحجر الدوار يُثبَّت فيه خشب، ويُربط هذا الخشب في رقبة البغل، ليدور ويدور معه الحجر، ويطحن الحبوب.

وظهرت طواحين أكثر تطورًا، ولكن بأعداد أقل في هذا التوقيت، كطواحين الهواء التي تتحرك بدفع الرياح، وطواحين الماء التي كانت تدور بدفع المياه، وكانت تُقام بجوار الجداول المائية والأنهار.

والطواحين الأهم، والتي توسعوا فيها فيما بعد، كانت طواحين الوابور، أو طواحين المحركات، التي تعمل بمحرك يعمل بالديزل، والتي بدأت في المدن الكبرى مثل القدس ونابلس في بدايات القرن العشرين، ثم توسعت بعد ذلك.

وعمومًا، كان الفلسطيني يستطيع طحن حبوبه دائمًا تحت أي ظرف، حتى ولو لم تتوفر الطواحين التجارية الكبيرة، فهناك الهاون والطاحونة اليدوية.

بعد الطحن، يُجرى جمع الطحين، ثم يُنخل بالغرابيل والمناخل المتنوعة، لفصل القشور عن الدقيق الأبيض الذي يُصنع منه الخبز، ثم تخزينه في أكياس أو خبزه.

وقود الخبز: التحطيب على أنغام الحب

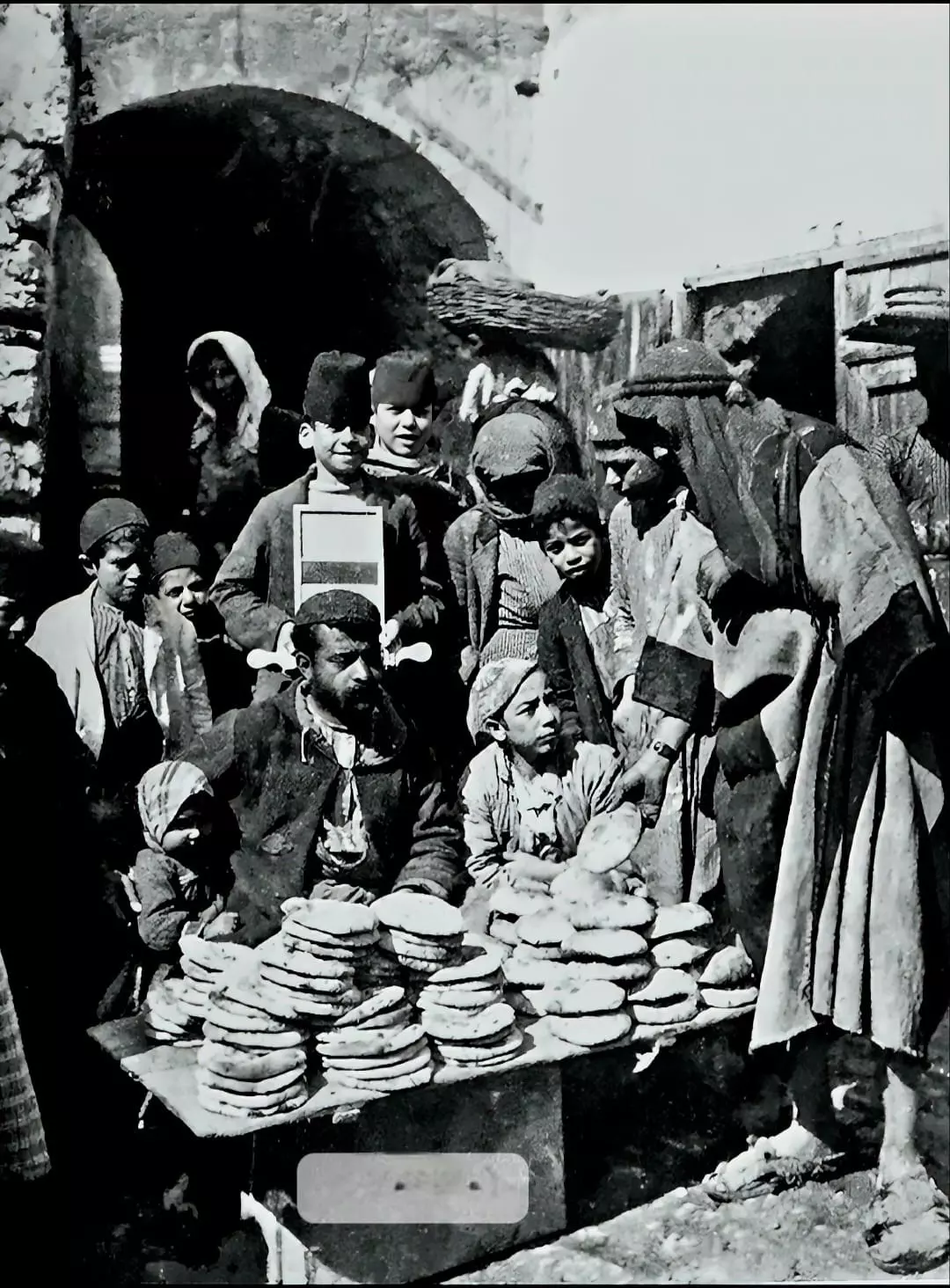

في الريف الفلسطيني، كما في الصحراء وكثير من المدن، كان طهي الخبز يتم عبر إشعال الحطب والخشب، وكانت النساء، إذا تولين الخَبز بأنفسهن داخل البيوت، يجهزن الحطب مقدمًا، أو يشترينه من الحطّابين المحترفين الذين يجلبونه إلى الأسواق، ويبيعونه للأفران العامة أو للمنازل.

كان موسم جمع الحطب وبيعه يبدأ منتصف الصيف، في أغسطس/آب، بعد أن تجف جذوع الأشجار وأغصانها وأعوادها تحت حرارة الشمس، فتكون جاهزة للاشتعال.

أما في القرى، فكان مشهد جمع الحطب يتحول إلى طقس جماعي مبهج رغم قسوته، حيث كانت النساء والفتيات يخرجن في جماعات، يتجهّن إلى الحقول أو إلى المناطق البرية الشبيهة بالغابات، حيث تنمو الأشجار والشجيرات الدائمة الخضرة، ويحملن أدواتهن البدائية البلطة أو الشِرخ أو الطَبَر ويقطعن الفروع والأغصان بحذر ومهارة، يجمعنها ويكوّمنها على رؤوسهن أو يحملنها في حُزم ثقيلة يعودن بها إلى البيوت.

لم يكن جمع الحطب مجرد عمل شاق، بل كان أيضًا مساحة للغناء الجماعي والأحاديث والأمثال المتداولة بين النساء، واحتفاءً بالحياة الريفية التي كانت تتنفس مع دورة الطبيعة موسمًا بعد موسم.

أما الأشجار اللائي كُنّ يقطعن منها، فأشهرها كانت: البلوط والصنوبر والتربنتين، وذلك بجانب أشجار الزيتون التي شاخت في العمر، والتي كانت تتمتع بقدرة كبيرة على الاشتعال حتى وهي خضراء لم تيبس، حتى قالوا عنها: “أخضر الزيتون يابس الحطب”.

وأثناء قطع هذه الغصون، التي يُسمّونها “حطب”، كُنّ يُغنين أُغنيات فلكلورية متوارثة، بها ربط بين الخبز وبين الحب والعلاقات العاطفية والزواج، والتباهي بجمال النساء اللائي يخرجن لجمع الحطب، مثل: “يا محطِّبات، منين جبتنِّ؟ إمخليّات الأعزب يمشي وراكن، يا محطِّبات الحطب، روس العراقيبِ، يا مخليّات الأعزب يعْوِي كما الذيبِ، يا محطِّبات الحطب، روس الحطب حِنَّة، يا مخليّات الأعزب يمشي ويتمنّى، الله معاكم، يا اللي رايحين بعيد، رَدّكم بالسلامة عَ ليالي العيد”.

ومن غنائهن أيضًا: “حطبي يا إيدي، وكثري النار تحت زواد المحبوب، حطبي، وقشقشي حتى تظل قهوة المحبوب قايدة، ريتك يا ريحة الحطب، حطب المحبوب عنبر، وتطلع ريحتك مثل الياسمين وشجرة، واوعي يا نار تؤذي الحبيب، وكوني سلام وهَنا، واشعلي، ووصّلي شرارك لأعلى، علشان أشوف نار الغالي على طول موقدي، واشعلي، ووصّلي لهبك للسما، علشان أشوف نار المحبوب، رمز الصهر والوفا”.

وبجانب حطب الأشجار القوي، كانت هناك أعواد النباتات الشوكية المتوفرة بكثرة، وجميعها كان يُسميها الفلسطيني “شوك”، رغم تنوعها، مثل: “المُرّير، القَندول، اللُبيد، الخرفيش الكبير، والعر”.

وبجانب هذا وذاك، كان هناك القَش، وهو أعواد الحبوب التي جفّت، التي قد يُستخرج منها التبن أيضًا، ولكن الأجزاء السفلية منها كانت تُستخدم كقش يمكن إشعاله مع الحطب كوقود، كما يُستخدم القش أيضًا بإضافته إلى روث الحيوانات لإنتاج أقراص “الجِلّة”، وتجفيفها لإشعالها كوقود للأفران والطوابين.

الصاج أم الطابون.. أيهما أشهى؟

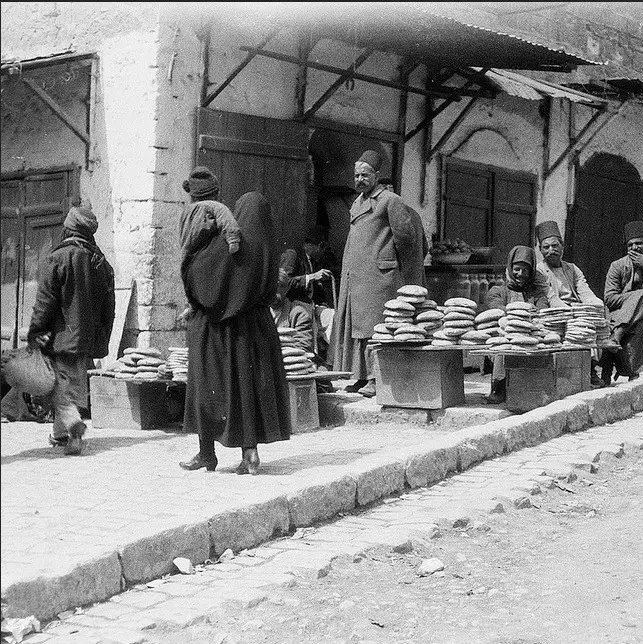

تنوّعت أساليب تسوية الخُبز في فلسطين، ولكن أشهرها كانت: “الصاج والطابون”، بجانب أفران المدن التي لا تُمثّل خصوصية للفلسطينيين، إذ إنها كانت موجودة في الدول المحيطة، بل وتشبه تلك الموجودة في إيطاليا.

خبز الصاج، كان يُخبز على صاج معدني أو صفيحة مستديرة، تُوضع فوق الموقد، الذي تنوّعت أشكاله، ولعل أشهرها تلك المبنية بالطين على شكل حدوة حصان، ومفتوحة من الأمام والأعلى، حيث يُوضع الحطب ويُشعل أسفل الصاج.

وإذا لم يتوفر الصاج، قد تلجأ المرأة الفلسطينية إلى استخدام طبق مستدير من الخزف، وفي بعض المناطق مثل طبريا، كان خبز الصاج يُصنع على الزنطوع إذا لم يتوفر الصاج، وهو قرص دائري جاف مصنوع من الطين.

وكانت النساء تُغنّي وهي تخبز على الصاج: “يا شوفة شفتها – تخبز على الصاج، مدقوقة عَ الصدر – خرفان ونعاج

لا تزعلن يا سُمُر – البيض غنّاج”، وهي من الأغنيات التي ما زالت معروفة حتى الآن، تتوارثها الأجيال.

وخبز الصاج ليس حكرًا على الفلسطينيين وحدهم، ولكنه شائع في بلاد الشام المجاورة (سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين)، وما زال شائعًا بقوة، ولكن ربما الأكثر خصوصية لدى الفلسطينيين، والذي قل وجوده، هو خبز الطابون.

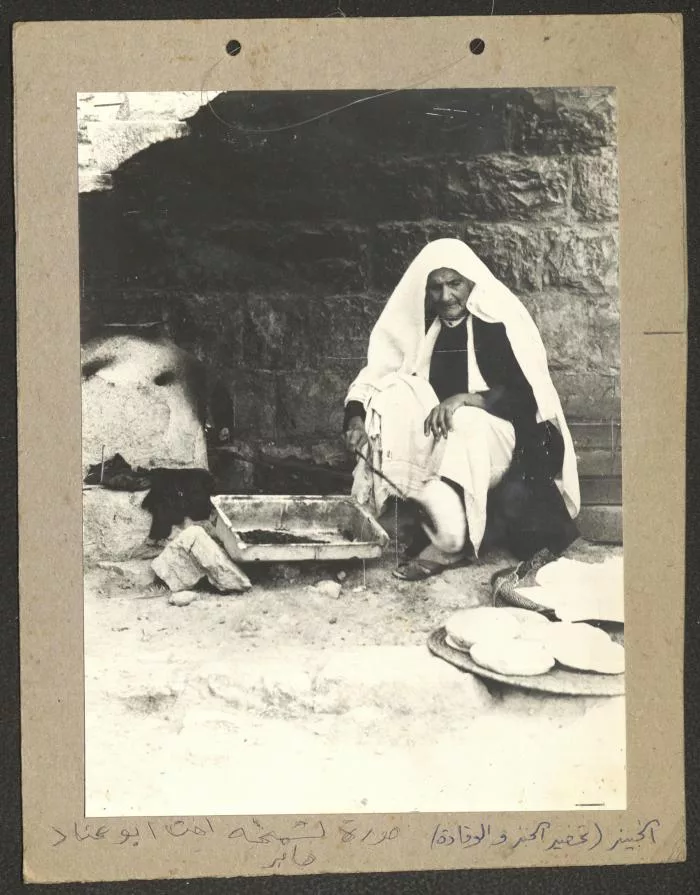

الطابون هو موقد مغلق دائري الشكل، يكاد يكون ملتصقًا بالأرض، بل إن جزءًا منه مُتواري تحت الأرض، وله فتحة ضيّقة نسبيًا من الأعلى لإدخال العجين منها، وما يُميزه عن غيره من أدوات الخَبز، هو تسخينه قبل الخبز، بل يكاد يكون ساخنًا دائمًا، وجاهزًا لخبز العجين في أي وقت، ناهيك عن طعم الخبز الناتج عنه، والذي يتمتع بمذاق لا نظير له.

كان جسم الطابون المستدير يُصنع من الطين، والجزء العلوي منه له فتحة مستديرة أضيق بكثير من الجزء السفلي الذي يُوضع به الخبز، وفوق الفتحة غطاء مصنوع من الطين المُجفف أيضًا، وله مقبض خشبي للإمساك به.

وفي قاع الطابون، أحجار جيرية صغيرة ملساء تُسمى “رَضف”، هي التي يُوضع عليها الخبز، وتحتها طبقة من الطين والتبن، وأحيانًا الرمل.

الطابون فكرته تقوم على التسخين الخارجي، فهو يختلف عن الأفران العادية بأنه يُحمى من الخارج، حيث يُوضع من فوقه ومن حوله أقراص الجلّة والزبل والتبن، وتُشعل بها النيران، فيسخن جسم الطابون من الخارج، ويعكس حرارته إلى الداخل، حيث يُوضع العجين فوق الرضف.

والطابون لا يكون مكانه داخل المنزل، بسبب الدخان الكثيف الذي ينبعث من حوله، بل يكون في كوخ خاص في فناء المنزل بالخارج، وكثيرًا ما يشترك مجموعة من أهالي القرى، ويبنون طابونا أو أكثر على أطرافها، ويستخدمه الجميع بالتناوب، حيث يبنون أكواخًا، وبداخلها الطابون.

وحول الطابون، تكثر الأغنيات التي تُغنيها الفلاحات، ومنها: “شفت الزين، قاعد باب طابون، يقطب في جروحه، وما ظِن يطيبون، نيالك يا زبل باب طابون، يطولك من دوس الحباب ندى”.

“شعب الجبارين” وخبز الرماد

الفلاحون أو البدو، حين كانوا يسافرون سفرًا طويلًا، كثيرًا ما كانوا يحملون معهم كيسًا من الدقيق، ومعه كيسًا صغيرًا من الملح، وقد يأكلون الدقيق بالملح كما هو، دون خبز، لكن إن كان لديه الوقت، قد يخبز الخبز بدون فرن أو طابون أو صاج، حيث يُعدّ الفلسطيني ما يُعرف بـ”خبز الرماد”.

كان الفلسطيني يفرد أي قماشة معه، ويعجن عليها الدقيق بماء، ويُشكّل من العجين أرغفة مستديرة، أو كما يشاء، ويحاول ترقيقها كي يسهل خبزها بنار أو سخونة ضعيفة.

بعدها، يُحضّر حجرًا، ويُفضل أن يكون مستويًا، ويُشعل النار حوله، ومن تحته، وفوقه، لتسخينه، ثم يُزيل ما فوقه من نار، ويضع عليه رغيف العجين. وبعد وقت، حين تضعف النار وتقل سخونة الحجر، يمكن وضع الجمر الساخن المُحمّل بالرماد فوق العجين نفسه، بعد أن يجف العجين نسبيًا نتيجة الحرارة.

ويُقلَب الرغيف بأي عصا أو عود، للتأكد أنه طاب للطعام، وبعدها يحاول الفلسطيني نفض أثر الرماد والفحم من فوق الرغيف قبل أكله، لكنه مهما فعل، يظل أثر الرماد عالقًا بالخبز، لكن الفلسطيني كان يأكله دون مشكلة إن اضطُر له.

فلاحو فلسطين، كانوا يُسمّون “خبز الرماد” أحيانًا “كعكة” أو “قرص مَلّة”، وهذا النوع من الخبز معروف في سائر فلسطين، ويحكي غوستاف دالمان أنه أكل هذا النوع من الخبز من أيدي الفلسطينيين، موضحًا أنهم كانوا يستغرقون في خبزه من نصف ساعة إلى ساعة؛ لضعف الحرارة.

هذا الخبز، الذي كان يُعَدّ دون موقد أو فرن أو أي أداة خَبز تقليدية، يُثبت مدى قوة الإنسان الفلسطيني وقدرته على التكيّف، والعيش في أصعب الظروف.

هذه القدرة، التي جعلت الفلسطيني يستطيع أكل الصبر بشوكه، وأكل السلاحف البحرية، بسبب أزمة الجوع الناتجة عن حصار الاحتلال، الذي يستخدم التجويع سلاحًا ضد أهالي غزة منذ أكثر من عامين، ما يجعل وصف الفلسطينيين بـ”شعب الجبارين” أمرًا يقبله العقل.