“بلاد الأمير” في طبريا: حكاية القرى الجزائرية ونكبتها

أُلغيت مسيرة العودة لهذا العام في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي كانت مقررة إلى قرية “كفر سبت”، وذلك بعد أن تعمّدت حكومة الاحتلال وضع كل العراقيل أمام منظّمي المسيرة، ما اضطرهم إلى إلغائها.

كفر سبت هي قرية مهجّرة تقع في قضاء طبريا، وتُعدّ واحدة من القرى المغاربية الأربع الواقعة إلى الغرب من المدينة، في المنطقة المعروفة بـ”شفا طبريا” المُطلّة على غور المدينة. كانت تُعرف هذه القرى الأربع مجتمعة باسم “بلاد الأمير”.

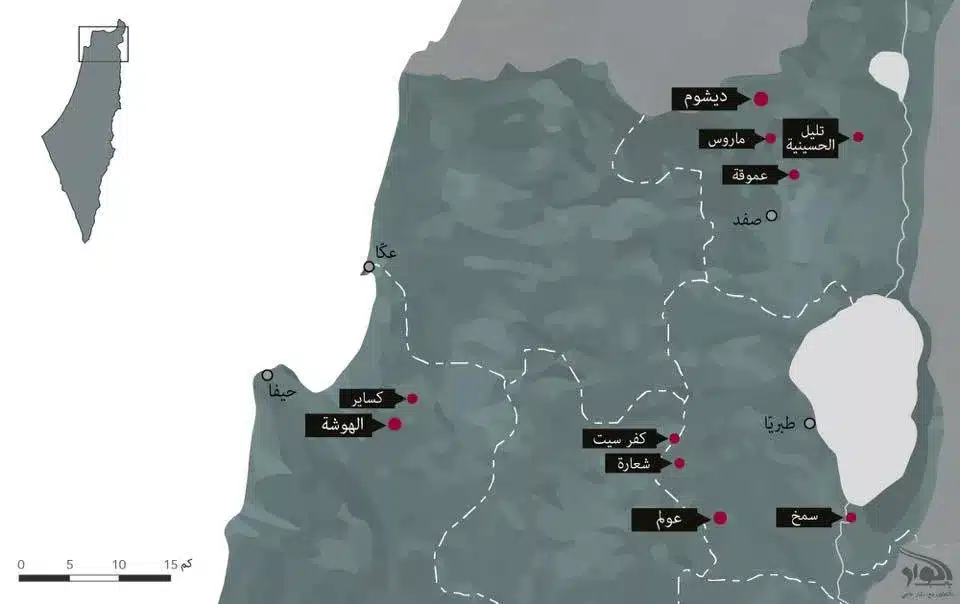

وقبل نكبة فلسطين عام 1948، كان هناك نحو 11 قرية يسكنها فلسطينيون من أصول مغاربية، وتحديدًا من الجزائر، عُرفوا بالمغاربة نسبة إلى المغرب العربي عمومًا (شمال إفريقيا). توزعت هذه القرى بين قضائي صفد وطبريا؛ ففي قضاء صفد كانت هناك خمس قرى: ديشوم، عموقة، ماروس، تليل، والحسينية، وفي قضاء طبريا خمس قرى أيضًا: سمخ، عولم، معذر، شعّارة، وكفر سبت. أما القرية الحادية عشرة، فكانت تقع في قضاء حيفا، وتُعرف بـ”هوشة وكساير”.

هذا، وفَضلاً عن استقرار المهاجرين المغاربة في أحياء المدن الفلسطينية، مثل القدس ويافا وعكا، فقد كانت “حارة المغاربة” واحدة من أشهر وأعرق حارات القدس القديمة داخل السور، وذلك قبل أن تهدمها قوات جيش الاحتلال عقب احتلال المدينة عام 1967.

أما القرى الإحدى عشرة، فقد جرى تهجيرها جميعًا في عام 1948، باستثناء قرية واحدة هي “شعّارة”، من قرى “بلاد الأمير” الأربع، والتي اقتُلعت وهُجّرت في عشرينيات القرن العشرين، أي قبل النكبة، غير أن الوجود التاريخي للمهاجرين الجزائريين في فلسطين يعود إلى ما قبل هذا التاريخ الحديث الذي ترتّبت عليه إقامة قراهم المهجّرة عام النكبة، إذ تعود جذور هذه العلاقة إلى زمن الحروب مع الصليبيين، حيث تتصل ذاكرة الوجهة المغربية نحو فلسطين بما يمكن تسميته هنا بـ”سردية الحج والاحتجاج”.

الحج والاحتجاج

في كتابه المُترجَم حديثًا إلى العربية، بعنوان “تحت وطأة الحائط: حارة المغاربة في القدس، حياتها وموتها 1178–1967″، يعيدنا المؤرخ الفرنسي فانسان لومير إلى جذور التاريخ المغاربي في القدس، من خلال استعراضه لمسار حارة المغاربة بوصفها حاضنةً لذاكرة أوسع عن الوجود المغاربي في المشرق.

ينطلق لومير من تاريخ الحارة ليُضيء على حكاية الارتحال الجماعي للمغاربة من موطنهم في المغرب العربي إلى فلسطين، منذ نهاية القرن الثاني عشر الميلادي، على وقع الاحتلال الصليبي للمشرق وإقامة مملكة “بيت المقدس” في قلب فلسطين.

ويُبيّن لومير أن الهجرة المغاربية الكبرى نحو المشرق اتخذت مسارين متداخلين: الأول، باعتبارها رحلة حج إلى الديار المقدسة، حيث شكّلت القدس، ومعها فلسطين عمومًا، مقصدًا روحيًا بالغ الأهمية في المخيال الديني المغاربي. أما الثاني، فقد جاء استجابةً لنداء النفير العام ضد الغزو الصليبي، إذ تحوّلت هذه الهجرات إلى حركات جماعية ذات طابع جهادي، تلبيةً لدعوة صلاح الدين الأيوبي للانخراط في صفوف جيشه، وخوض معارك التحرير ضد الصليبيين في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي.

ينوه لومير في كتابه بالاستناد إلى مصادر عربية واجنبية، إلى قيام صلاح الدين الأيوبي في أواخر القرن الثاني عشر، بالتعاون مع أحد أقرب مساعديه الصوفي الأندلسي الأصل سيدي أبو مدين، وبمبادرة من الأمير الأفضل علي، الابن البكر لصلاح الدين، سلسلةً من الجمعيات الخيرية في القدس، كان هدفها إيواء ورعاية الحجاج والمجاهدين القادمين من بلاد المغرب.

وقد شكّلت زاوية سيدي بومدين، التي أُنشئت في مطلع القرن الرابع عشر، نواةً أساسية لتكوين حارة المغاربة، بعد أن كان المغاربة قد وفدوا إلى القدس منذ نحو قرن ونصف من الزمن. وكان ابن عربي، المتصوف الأندلسي الشهير، قد أشار خلال زيارته إلى القدس عام 1206 إلى السمعة الطيبة التي تمتّع بها المغاربة في المدينة، معتبرًا أنهم “قاموا بالمعجزات دفاعًا عن المسلمين”.

وحتى عام النكبة، ظلت قرية عين كارم الواقعة غرب القدس موقوفة لزاوية سيدي بومدين والجمعيات الخيرية التابعة لحارة المغاربة، لما يقارب السبعة قرون.

لم ينقطع خيط رحلة الحج المغربية إلى المشرق وفلسطين منذ تأسيس زاوية سيدي بومدين وحتى أواسط القرن التاسع عشر، عندما أُنشئت الزاوية الشاذلية–اليشرطية في عكا عام 1868، إثر قدوم مؤسسها الصوفي الشيخ علي نور الدين اليشرطي من تونس عام 1850.

وإلى جانب الدور الديني، احتفظ الحضور المغاربي في فلسطين بأبعاد عسكرية؛ إذ أشارت مصادر عدّة إلى مشاركة المغاربة في الأعمال العسكرية، خاصةً في عهد ظاهر العمر الزيداني (1695–1775)، الذي أعاد بناء مدينة عكا، مستعينًا بالمغاربة في حراستها وتحصينها خلال القرن الثامن عشر.

وحتى في القدس، كما يُورد فانسان لومير في كتابه “تحت وطأة الحائط…”، فقد أُوكلت مهام حراسة أبواب المدينة لأبناء حارة المغاربة، في دلالة على المكانة التي كان يحتلها المغاربة داخل النسيج الاجتماعي والأمني للقدس القديمة.

ومع ذلك، فإن الموجة الأكبر من الهجرة الجماعية من المغرب العربي، وبالأخص من الجزائر، إلى فلسطين، والتي أسّست للتشكّل المغربي الريفي فيها، تعود إلى مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مع هجرة الأمير عبد القادر الجزائري إلى بلاد الشام بعد نفيه من الجزائر على يد الاستعمار الفرنسي.

على خُطى الأمير

إذا كانت موجات هجرة الجزائريين إلى المشرق قد سارت على خطى أميرهم عبد القادر الذي وصل إلى دمشق قادمًا من الجزائر عبر ميناء بيروت عام 1856، فإن الأمير نفسه كان قد سار على خُطى شيخ الزاوية الشاذلية، علي نور الدين اليشطرطي، الذي استقرّ على ساحل فلسطين عام 1850، بحسب ما أورده سهيل الخالدي في كتابه “الإشعاع المغربي في المشرق: دور الجالية الجزائرية في بلاد الشام”.

وقد حوصرت ثورة الأمير عبد القادر ضد الاستعمار الفرنسي عام 1847، الأمر الذي اضطره إلى مغادرة بلاده بعد توقيعه اتفاقية “استئمان” مع سلطات الاحتلال الفرنسي في الجزائر. يُعدّ ذلك العام بداية موجة الهجرة الجزائرية الأولى إلى المشرق، والتي امتدت بين 1847 و1858، أي قبل وصول الأمير نفسه إلى دمشق، وكان على رأسها شيوخ الطريقة الرحمانية.

ومن أبرز هؤلاء، الشيخ الجزائري أحمد الطيب بن سالم، الذي وصل إلى بيروت، ومنها إلى دمشق، برفقة مجموعة مكونة من 560 جزائريًا، وفق ما يذكر الباحث عبد الله صلاح مغربي في كتابه “من جرجرة إلى الكرمل: تجربة عائلة عبد الرحمن مغربي في الهجرة والهوية”. لاحقًا، سيُشكّل هؤلاء المهاجرون النواة الأولى للحضور المغاربي في ريف مدينتي صفد وطبريا، مُرسّخين مع الوقت معالم الوجود الجزائري في الجغرافيا الفلسطينية.

ثم تتابعت الهجرات الجزائرية إلى فلسطين على ثلاث مراحل إضافية، أشار إليها المؤرخ الفلسطيني مصطفى العباسي في مقالة بحثية كتبها بالعبرية ثم تُرجمت إلى العربية بعنوان: “الجالية الجزائرية في الجليل في أواخر الحكم العثماني حتى عام 1948″، فقد جاءت الموجة الثانية من الهجرة بين عامي 1860 و1883، تلتها موجة ثالثة ما بين 1883 و1900، ثم رابعة وأخيرة في مطلع القرن العشرين بين عامي 1900 و1920.

اختلفت دوافع هذه الموجات من دينية إلى سياسية، مرورًا بأسباب اقتصادية وأمنية، لكن سياقها العام ظل مرتبطًا بشكل مباشر بالاستعمار الفرنسي للجزائر، الذي بدأ عام 1830، فقد كان قمع السلطات الفرنسية لثورة الأمير عبد القادر في أربعينيات القرن التاسع عشر نقطة الانطلاق، ثم تكرّرت موجات النزوح لاحقًا كرد فعل على السياسات الاستعمارية المتشددة، وكان من أبرزها فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الجزائريين في أثناء الحرب العالمية الأولى، وهو ما شكّل دافعًا مباشرًا للموجة الرابعة من الهجرة.

التوطن ودوافعه

يعود توطّن العائلات الجزائرية المهاجرة في فلسطين، وتحديدًا في منطقة الجليل، إلى ستينيات القرن التاسع عشر، حيث استقروا في أرياف صفد وطبريا، لكن الاستيطان المغاربي في ريف صفد سبق نظيره في طبريا.

في كتابه “دعوى نزع الملكية: الاستيطان اليهودي والعرب”، يذكر المؤرخ الإسرائيلي آريه إل. أفنيري حادثة مفصلية وقعت عام 1868، حين حاول مستوطنون يهود إقامة أول مستوطنة لهم على أراضي قرية تليل الواقعة على حافة بحيرة الحولة، لكنهم وُوجهوا برفض ومقاومة شديدة من سكان القرية، الذين كانوا من الجزائريين المغاربة الذين استقروا حديثًا فيها، وقد نجح أهالي تليل في صدّ الهجوم بعد تدخل مباشر من الأمير عبد القادر الجزائري، كما يؤكد الباحث سهيل الخالدي في كتابه “الإشعاع المغربي في المشرق”.

أما التوطّن في ريف طبريا، فقد بدأ بعد ذلك، في عام 1870، عندما استقر الجزائريون في خمس قرى هناك، أولها كانت سمخ الواقعة جنوب مدينة طبريا وبحيرتها، بينما توزعت القرى الأربع الأخرى في المنطقة الغربية للمدينة، وتحديدًا على ما يُعرف بـ “الشَفا”، وهي منطقة تطلّ على طبريا من جهة الغرب على حافة مرج ابن عامر الشرقية.

بحسب الخالدي، فإن توطين المغاربة الجزائريين في الجليل عمومًا، وفي منطقة طبريا على وجه الخصوص، جاء ضمن خطة منظّمة أشرف عليها الأمير عبد القادر الجزائري بنفسه، بغرض تأمين الطرق التجارية التي تمر عبر الممرات المائية من عكا على الساحل، شرقًا نحو مدينتي صفد وطبريا، حيث تقع بحيرة طبريا وبحيرة الحولة في قضاء صفد. ويؤكد الخالدي هذا المقصد الاستراتيجي من خلال الإشارة إلى توطين عائلات جزائرية أيضًا في منطقة حوران جنوب سوريا، في قرى مثل: كفر سانج وغباغب وعابدين والكويّة.

وهكذا، باتت قرى المغاربة في الجليل مرتبطة جغرافيًا بـ “درب الحوارنة”، وهو طريق التجارة التاريخي الذي سلكه تجّار القمح القادمين من حوران، مرورًا بقرية سمخ وطبريا، ثم صعودًا غربًا نحو الشفا حيث تقع القرى الأربع للمغاربة: عولم ومعذر وشعّارة وكفر سبت.

وقد تميّز موقع هذه القرى بأنها كانت على تقاطع طرق حيوية تؤدي إما إلى الغرب عبر “طريق البحر” الذي يصل طبريا بميناء عكا، أو إلى الغرب الجنوبي عبر “خان التجار” أو “عيون التجار” نحو مرج ابن عامر، ثم إلى الساحل الفلسطيني الجنوبي.

من جهة أخرى، تُقدّم رواية بديلة تفسيرًا مختلفًا لأسباب إعادة توطين الجزائريين في الجليل، مفادها أن السلطات العثمانية منذ ستينيات القرن التاسع عشر بدأت تشعر بعدم الارتياح من تزايد أعداد المغاربة في دمشق، وتجمّعهم حول الأمير عبد القادر، الذي بات يُنظر إليه كزعيم محلي نافذ، لا سيما بعد تدخّله في أحداث 1860، ودوره البارز في حماية مسيحيي المدينة.

هذه الهالة السياسية والاجتماعية التي حظي بها الأمير وأتباعه دفعت الدولة العثمانية إلى إعادة توزيع أتباعه على مناطق مختلفة من جنوب سوريا وشمال فلسطين، واستخدامهم كقوة لحماية الطرق وضبط حركة القبائل البدوية في تلك المناطق.

وعلى هذا الأساس، يؤكد المؤرخ الفلسطيني شكري عرّاف في كتابه “بدو مرج ابن عامر والجليليين بين الماضي والحاضر”، أن توطين المغاربة الجزائريين في القرى الأربع: عولم ومعذر وشعّارة وكفر سبت في شَفا طبريا، كان يهدف أساسًا إلى لجم قبائل الصبيح والصقر البدوية في مرج ابن عامر، التي اعتادت شن غارات موسمية على مواسم الفلاحين ومحاصيلهم في قرى قضاء طبريا مثل لوبية وحطين.

وقد بقيت هذه الرواية تسترخي في الذاكرة المحلية لبدو قرية عرب الشبلي حتى بعد نكبة عام 1948، وكانوا يرددون: “الأتراك جابوا المغاربة علشان يردّوا بدو الصقر والصبيح”.

وأُطلِق على القرى الأربع المغاربية اسم “بلاد الأمير”، نسبة إلى الأمير علي بن عبد القادر الجزائري، نجل الأمير عبد القادر، والذي كُلِّف بالإشراف عليها وعلى أراضيها، بحسب ما أشار إليه سهيل الخالدي في كتابه “الإشعاع المغربي في المشرق…”، فقد منحت الدولة العثمانية تلك الأراضي للمهاجرين الجزائريين، ومنحتهم إعفاءً ضريبيًا لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى إعفائهم من الخدمة العسكرية لمدة عشرين عامًا، تشجيعًا على الاستقرار.

وقد أقام الأمير علي في إحدى هذه القرى، هي قرية عولم، حيث شيّد دارًا كبيرة عُرفت باسم “قصر الأمير”. يقول الحاج صالح علي متفاخرًا، في مقابلة توثيقية عن قريته نُشرت على موقع فلسطين في الذاكرة: “كان عنّا دار وسيعة اسمها قصر الأمير…”.

شُيّدت الدار في أواخر القرن التاسع عشر، وظلت قائمة حتى عام النكبة، حيث هُدّمت مع باقي مباني القرية، لكن حضورها لم يغادر الذاكرة الشعبية، إذ ظلّت “دار الأمير” وراويتها التاريخية تتردّد في أهازيج الرودحة الشعبية لدى فلاحي مرج ابن عامر، ومنها هذا المقطع الشهير: “نادي يا أمير العرب … ع الخيل والخيّالي…”.

في الإقامة والتسمية

أقام المهاجرون المغاربة في قرى عولم ومعذر وشعّارة وكفر سبت، لكنهم لم يقيموا هذه القرى، إذ كانت قائمة بأسمائها التاريخية والمحلية منذ زمن بعيد. غير أنّها كانت خالية من السكان قبيل توطين الجزائريين فيها، ويُرجّح أن ذلك حدث نتيجة الفراغ والفوضى التي عمّت منطقة مرج ابن عامر بعد انسحاب القوات المصرية من البلاد عام 1840، حيث ترك كثير من الفلاحين قراهم خلال تلك الفترة المضطربة.

ويقدّر المؤرخ شكري عرّاف، في ورقة غير منشورة كتبها عن قرية كفر سبت، أن هذه الأخيرة كانت مهجورة لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة قبل أن يستوطنها المغاربة الجزائريون، وربما ينطبق هذا التقدير على القرى الثلاث الأخرى، التي أصبحت تُعرف باسم “بلاد الأمير” منذ مطلع سبعينيات القرن التاسع عشر.

وبحسب ما ورد في كتاب “من جرجرة إلى الكرمل…”، فإن العائلات الجزائرية التي استقرت في قرى شفا طبريا تنحدر من قبائل عُرش وادي البردي والبويرة في الجزائر، وقد توزعت على القرى الأربع: عولم (Olam)، معذر (Maazar)، شعّارة (Shaara)، كفر سبت (Kafr Sabet)، وهي أسماء تاريخية ذُكرت في مصادر وكتب رحّالة سبقوا وصول الجزائريين المغاربة إلى تلك البلاد.

قرية عولم، على وجه الخصوص، تُعد تسمية تاريخية تعود إلى العهد الروماني، وورد اسمها في بعض المصادر بصيغ مختلفة مثل “عُلَام” و”عوالم”، من دون أن تذكر تلك المراجع الحديثة معنى التسمية أو أصلها. حتى في ذاكرة الأهالي من أصول جزائرية، الذين ورثوا القرية باسمها، لم يتبيّن لهم أصل الاسم أو تفسيره، كما يظهر في مقابلة أُجريت مع كل من حسين حمادة وصالح علي عن قريتهم عولم، نُشرت على موقع فلسطين في الذاكرة، حيث قال كلاهما: “أجينا عليها ولاقيناها عولم…”.

أما معذر، فهي الأخرى تحمل تسمية قديمة، إذ يُشير المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي في كتابه “كي لا ننسى” إلى أن القرية كانت تُعرف في أيام الصليبيين باسم “كفر ماتر”. وفي مقابلة مع الحاج محمد نهار المشرقي عن قرية معذر على موقع فلسطين في الذاكرة، يورد رواية محلية تفيد بأن اسم القرية جاء من كونها كانت مكانًا “تُعذر فيه الخيل”، أي تُترك لترعى الكلأ بحرية دون ركوب، في إشارة إلى فترة الراحة في فصل الربيع، بما يحمل المعنى القروي للرحابة والخصب.

أما شعّارة، فلم تسعفنا المصادر والمراجع المختلفة في تتبع أصل تسميتها أو معناها، وظلّ الاسم قائمًا بلا تفسير معروف. وفيما يخص كفر سبت، فالصيغة الأدق لنطقها هي “كفر سِبت” بكسر السين، وقد ورد اسمها في الوثائق الصليبية باسم “كفار ست” (Kefar-set)، ويُرجّح أن هذا هو اسمها العربي التاريخي.

ويؤكد هذا المرجّح ما ذكره المستكشف ورسام الخرائط الفرنسي بيير جوناثان، الذي زارها عام 1799 ودوّنها في خريطته باسم “كفر السِت”. وربما ترتبط تسميتها هذه بـ”سِت” معاصر الزيت المحفور في الصخر داخل القرية، والذي أشار إليه أيضًا الرحالة الفرنسي فيكتور غيرين خلال رحلته إلى المنطقة عام 1875.

في موقع كل قرية وطوبوغرافيتها

كانت قرى الأمير الأربع تقع على امتداد منطقة الشَفا، بمحاذاة مدينة طبريا وغورها، وتفصلها عنها منحدرات متدرجة تنحدر من الشفا شرقًا باتجاه طبريا. ويبعد الشفا عن المدينة نحو 10 إلى 11 كيلومترًا، فيما تمتد القرى الأربع ما بين مجرى وادي البيرة جنوبًا، حيث تقع قرية عولم، حتى مفرق مسكنة – جولاني شمالًا، حيث تقع كفر سبت.

وكانت في منطقة الشفا قرى أخرى غير القرى المغاربية الأربع، يسكنها أهالٍ محليون، مثل قرية سيرين، ومنها ما كان يتوسط قرى بلاد الأمير مثل الحدثة وكفر كما، وهذه الأخيرة قرية شَركسية أسكنت الدولة العثمانية أهلها فيها خلال ذات المرحلة التي نزل فيها المهاجرون الجزائريون في قرى بلاد الأمير.

على منحدرات وادي عولم كانت تقع قرية عولم، حيث يسلك الوادي مجراه غربًا ويصب في وادي البيرة. يحدها من الشرق، في الغور، قرية الدهلمية، ومن الجنوب سيرين، ومن الشمال الغربي معذر. وتُقدّر مساحة أراضي عولم بنحو 18,546 دونمًا، وكان عدد سكانها قبيل النكبة يُقارب 850 نسمة.

ويذكر الكاتب عبد الله المغربي في كتابه “من جرجرة إلى الكرمل…” أن معظم المهاجرين الجزائريين الذين استقروا في عولم كانوا من المقاتلين الذين شاركوا في ثورة الأمير عبد القادر الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، وهو ما أكده الحاج صالح علي في مقابلته السابقة عن قريته، مما يفسّر اختيار الأمير عولم مقرًا له، وبناء قصر الأمير فيها تحديدًا.

أما قرية معذر، فقد كانت تنتصب على تل مرتفع، وتبعد حوالي 6 كيلومترات عن جبل الطور (طابور) شمالًا، وعن مدينة طبريا نحو 12 كيلومترًا. تقع إلى الجنوب الشرقي منها قرية عولم، ويربطها طريق ترابي بقرية كفر كما الشركسية، التي كانت الأقرب إليها من جهة الشمال الغربي.

وكانت في معذر عدة ينابيع ترفد وادي البيرة، الذي يصب بدوره في نهر الأردن شرقًا. وتُقدّر مساحة أراضيها في عام 1945، بحسب ما أورده وليد الخالدي في كتابه “كي لا ننسى”, بنحو 4,579 دونمًا، بينما لم يتجاوز عدد سكانها في عام النكبة 500 نسمة.

اعتُبرت قرية شعّارة، بحكم موقعها وقربها من كفر سبت، توأمًا لهذه الأخيرة، إذ كانت تبعد عن مدينة طبريا مسافة 11 كيلومترًا غربًا. كانت تحدها كفر سبت من الشمال، وكفر كما (القرية الشركسية) من الجنوب، بينما تقع إلى الغرب الشمالي منها، وعلى مسافة تزيد عن خمسة كيلومترات، قرية الشجرة المهجّرة.

ومن المهم التذكير بأن شعّارة لم تظهر على الخرائط الانتدابية البريطانية، بسبب تهجير سكانها وتدميرها في عشرينيات القرن العشرين، ما يجعل المعلومات المتوفرة عنها أقل بكثير مقارنةً بباقي قرى بلاد الأمير في منطقة الشفا.

أما كفر سبت، فكانت تقع شمال شعّارة وكفر كما، وعلى مسافة تتراوح ما بين 10 إلى 11 كيلومترًا غرب مدينة طبريا. كانت قرية لوبية المهجّرة تحدها من الشمال، ويفصل بينهما الشارع القادم من طبريا شرقًا، والمؤدي إلى مفرق مسكنة ومنه إلى طريق البحر غربًا باتجاه عكا. ومن الغرب، كانت أراضي كفر سبت تجاور أراضي الشجرة مباشرة، على بعد يقل عن خمسة كيلومترات.

وقدّر وليد الخالدي في “كي لا ننسى” مساحة أراضي كفر سبت بنحو 9,850 دونمًا، سُرّب منها لليهود تدريجيًا منذ مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، حتى بلغ معدل التسريب ما يقارب النصف. أما عدد سكانها حتى عام النكبة، فكان يتراوح بين 450 و500 نسمة.

ما بين الاندماج والتمايز الاجتماعي

تُعتبر بلاد الأمير الأربع: عولم، ومعذر، وشعّارة، وكفر سبت، مغاربية في ذاكرتها الحديثة، وبقيت تُصنَّف كذلك في وعي أهالي الجليل، في قطيعة شبه تامة مع ما كان قبل توطين المهاجرين المغاربة الجزائريين فيها، لكن ذلك لا يعني أنها كانت قرى مغاربية خالصة من حيث التكوين السكاني؛ فقد سكنتها أيضًا عائلات عربية من السكان المحليين، كما أقامت على أطرافها مضارب لبدوٍ من عربان الدلايكة والمشارقة، الذين ظلوا يُحسبون عليها، تعلّم أبناؤهم في مدارسها، ودُفن موتاهم في مقابرها، وشربوا من عيون مائها.

فالحاج محمد نهار المشرقي، المُسنّ المولود عام 1910 في قرية كفر سبت – الذي أشرنا إلى مقابلته سابقًا – ينسب نفسه وعشيرته إلى القرية، رغم أن المشارقة كانوا من البدو المحليين، لا من المهاجرين المغاربة. وقد سُمّوا بـ”المشارقة” تمييزًا عن “المغاربة” القادمين من الجزائر.

وفي مقابلته، يروي المشرقي معاناة عشيرته بعد أن طُردت من محيط كفر سبت على يد سلطات الانتداب البريطاني، عقب تسريب جزء من أراضي القرية لليهود في ثلاثينيات القرن الماضي، الأمر الذي اضطرهم للرحيل إلى قرية معذر المجاورة، التي باتت تُنسب إليهم لاحقًا بعد أن استقروا فيها.

بالتالي، فإن خيط الوجود العربي–الفلسطيني المحلي لم ينقطع عن القرى الأربع، رغم اقترانها بذاكرة المغاربة الذين أعادوا بناء هويتها منذ سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى نكبة عام 1948.

وفي مقابلة وثقتها جمعية “ذاكرات”، التي تنشط في الداخل الفلسطيني في توثيق ذاكرة النكبة، يروي الحاج محمود صالح عبد القادر عيسى، ابن قرية كفر سبت، عن زيّ أجداده المهاجرين من الجزائر، الذي أثار فضول السكان المحليين في منطقة شفا طبريا مع بدايات توطنهم في بلاد الأمير.

كان المهاجرون الجزائريون يرتدون البرانيس، وهو الزي التقليدي الشعبي المتعارف عليه في الجزائر وبلاد المغرب العربي عمومًا. ويذكر الحاج محمود صالح عبد القادر عيسى في شهادته: “أول ما أجينا كنّا لابسين برانيس، فكرونا الناس فقرا واستهبلونا…”، في إشارة إلى التمايز الثقافي والاجتماعي الذي بدا واضحًا عند قدومهم، ما ولّد في البداية نوعًا من التنمّر الاجتماعي عليهم من بعض أبناء القرى المحيطة.

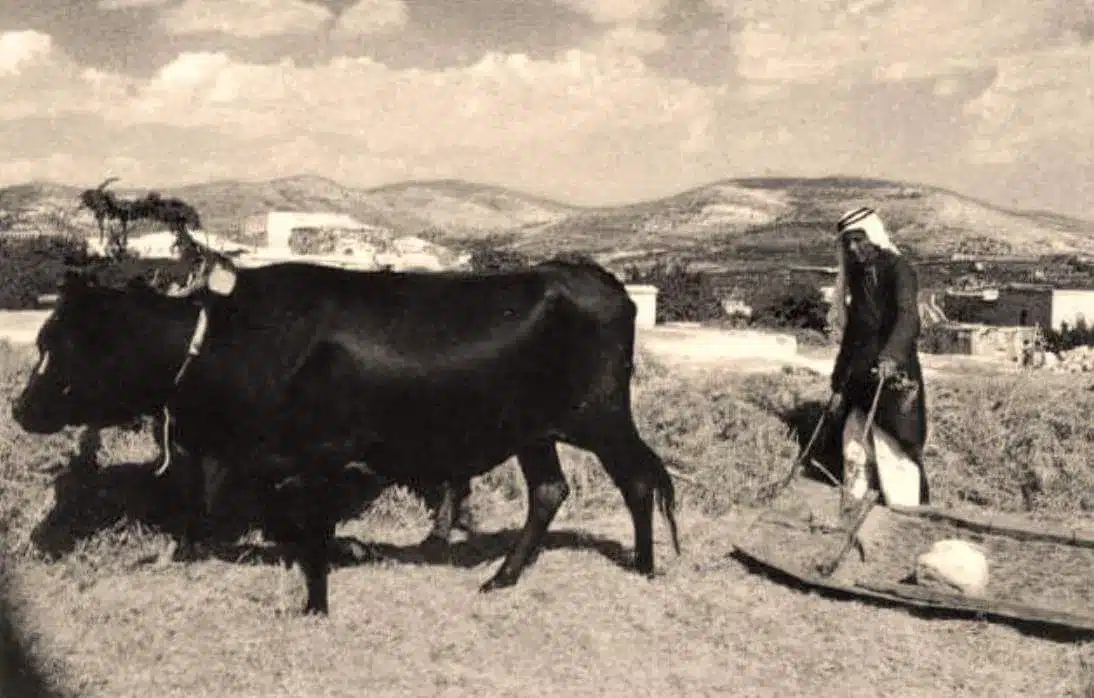

لكن هذا التمايز ما لبث أن تراجع مع مرور الوقت، إذ بدأ مهاجرو القرى الأربع – عولم، ومعذر، وشعّارة، وكفر سبت – بالاندماج في البيئة الفلسطينية–العربية المحيطة، من خلال تبنّي النظام الفلّاحي المحلي في زراعة الأرض وحرثها، خصوصًا أن العمل في الأرض كان مصدر المعيشة الأساس لسكان بلاد الأمير، شأنهم شأن باقي فلاحي قرى ريف طبريا.

ومع الزمن، اكتسب المهاجرون الجزائريون عادات وتقاليد محلية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية، كاللباس، حيث انتقلوا من ارتداء البرنس المغربي إلى القمباز الشعبي المشرقي، وكذلك في الغناء والمطبخ وأعراف الزواج، وغيرها من الممارسات اليومية. وقد ساعدت في ذلك أواصر النسب والزواج المتبادل مع العائلات المحلية في قرى مثل: الحدثة، وسيرين، والشجرة، ولوبية، وهي قرى فلسطينية مجاورة أحاطت ببلاد الأمير، وساهمت العلاقات المتبادلة معها، تجاريًا واجتماعيًا، في تعميق الاندماج.

في المقابل، أثّر المغاربة الجزائريون أيضًا في محيطهم، وأدخلوا بعضًا من عاداتهم إلى البيئة القروية المحلية، خصوصًا في المطبخ. ففي هذا السياق، تُعدّ أكلة “المفتول” واحدة من أشهر الأكلات الشعبية التي تسللت من المطبخ المغربي إلى المطبخ الفلسطيني والمشرقي عمومًا.

ورغم أن “المفتول” المعروف في بلاد الشام باسم “الكسكس” قد يكون دخل المشرق في مرحلة سابقة للهجرات الجزائرية، إلا أن سياق التوطين المغاربي في الجليل أضفى عليه تسمية “المُغربية”، نسبةً إلى المغاربة الجزائريين، وما زال هذا الاسم متداولًا في الجليل حتى اليوم.

والجدير بالملاحظة، كما يروي السيد أحمد المغربي في مقابلة مصوّرة ضمن سلسلة “إياباً” عن القرى المهجّرة (متوفرة على يوتيوب)، وهو مهجَّر من قرية كفر سبت، أن أهالي قريته ومعظم القرى المغاربية في شَفا طبريا لم يكونوا يطلقون على أكلة المفتول اسمها المعروف هذا، ولا حتى “المُغربية”، بل كانوا يسمّونها ببساطة “الطعام”، بتسكين الطاء أحيانًا، إذ كانت تُعد الطبق الأساس في الولائم والمناسبات الاجتماعية.

كما تسللت بعض الأغاني الشعبية ذات المسوح المغاربية، أو التي تحيل مفرداتها إلى المغرب والمغاربة، إلى الثقافة المحلية، مثل الأغنية الشهيرة: “مندل يا كرّيم الغَرْبي… مندل ومضيّع دربي…”، في إشارة إلى عادة استعانة بعض السكان المحليين ببعض المغاربة في الضرب بالمندل وقراءة الطالع، ضمن تقاليد شعبية كانت سائدة آنذاك وتتصل بعوالم الغيب.

وعمومًا، فقد ظلّ مهاجرو بلاد الأمير في شفا طبريا يُعرَفون بأصولهم المغاربية–الجزائرية، لكنهم تمشرَقوا تدريجيًا، وغدوا جزءًا أصيلًا من النسيج البيئي والاجتماعي المحلي في ريف طبريا والجليل، منذ سنوات نزولهم الأولى.

كما انخرطوا في الحراك السياسي والنضالي، سواء ضد الحكم العثماني ومساعيه لفرض التجنيد الإجباري خلال الحرب العالمية الأولى، أو لاحقًا ضد سلطات الانتداب البريطاني، خاصة مع بدايات تسريب الأراضي للوكالة الصهيونية، وهي العملية التي طالت قرى بلاد الأمير، وكانت قرية شعّارة الضحية البِكر بين القرى الأربع.

النكبة مبكرًا في شعّارة

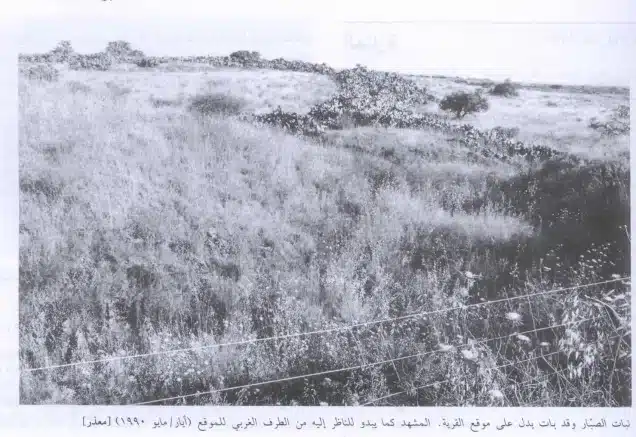

إذا ما عُدنا إلى خرائط المسح البريطانية للجليل، وريف طبريا تحديدًا، التي تعود لعشرينيات القرن الماضي، فلن نجد أيّ ذكر لقرية شعّارة فيها، فهذه القرية لم يتم تسريب أراضيها تدريجيًا كما حدث في غيرها، بل بيعت بالكامل لليهود، بما في ذلك بيوتها التي كان يسكنها المغاربة الجزائريون، ما أدى إلى ترحيل سكانها قسرًا وتجريفها عن بكرة أبيها، بين عامي 1926 و1927.

شعّارة هي القرية الوحيدة من بين قرى “بلاد الأمير” الأربع التي هُجّر سكانها في العشرينيات، لكنها لم تكن الوحيدة في منطقة مرج ابن عامر التي تم اقتلاعها في تلك الفترة، إذ جرى بيع عدد من قرى المرج للصهاينة، عبر صفقات نقلت ملكية الأراضي من عائلات إقطاعية نافذة، بعضها كان يقيم في لبنان ودمشق، وبعضها الآخر لعائلات فلسطينية من الناصرة وحيفا. وهذا ما يمكن تسميته بـ”النكبة المبكرة”، التي سبقت نكبة عام 1948.

أما بخصوص بيع أراضي شعّارة وتسريبها، والتي كانت مملوكة لأحفاد الأمير عبد القادر الجزائري من آل الجزائري، فقد اتهمت مصادر عربية وعبرية الأمير سعيد بن علي بن عبد القادر الجزائري ببيعها لليهود، وهو ما أشار إليه صاحب كتاب “دعوى نزع الملكية…” الذي سبق الإشارة إليه. غير أن الباحث سهيل الخالدي، في كتابه “الإشعاع المغربي…”، ينفي مسؤولية سعيد، ويؤكد أن ابنه عبد الرازق هو من باع الأراضي، واصفًا ما حدث بأنه “لطخة سوداء” في تاريخ وسيرة العائلة النضالية.

ويورد الخالدي أيضًا أن سكان شعّارة، ومعظمهم من عائلة أولاد سيدي عيسى، ذات الأصول الممتدة إلى منطقة سور الغزلان الجزائرية، قد رفضوا البيع، وقاوموا محاولة إخراجهم من أرضهم، بل إنهم أجبروا عبد الرازق على مغادرة القرية، ورفضوا مقترحه بمنحهم أراضي بديلة في منطقة حوران، وقد تمسّكوا في البداية بمحيط قريتهم المهجّرة، فعاشوا في الكهوف والمغاور المنتشرة في منطقة الشَفا، إلى أن أُرغِموا في نهاية المطاف على قبول الأمر الواقع والانتقال للسكن في قرية عابدين المغاربية في حوران.

أخيرًا.. طاول تسريب الأرض للصهاينة في الفترة نفسها جزءًا من أراضي القرى الثلاث الأخرى: عولم، ومعذر، وكفر سبت، وذلك بشكلٍ تدريجي خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، حتى امتلك الصهاينة ما يزيد عن نصف أراضي كل قرية منها. ومع ذلك، لم يطَل التسريب في تلك المرحلة القرى نفسها ولا سكانها بشكل مباشر، وظلّ الوجود الفلسطيني قائمًا فيها حتى نكبة عام 1948، حين اقتُلِعت “بلاد الأمير” مع باقي قرى قضاء طبريا، والمدينة نفسها.

ففي شهر أيار/مايو 1948، اُحتلت كل من عولم ومعذر على يد فرقة “جولاني” الصهيونية، وسقطت القريتان رسميًا في 12 أيار/مايو، أما قرية كفر سبت، فقد سقطت بأيدي العصابات الصهيونية في مطلع تموز/يوليو 1948، في سياق الاستعداد لاحتلال قرية لوبية المجاورة ضمن العمليات العسكرية في تلك المرحلة.