الفلاحون والاستعمار البريطاني.. الحكاية المنسية لنصف مليون مصري

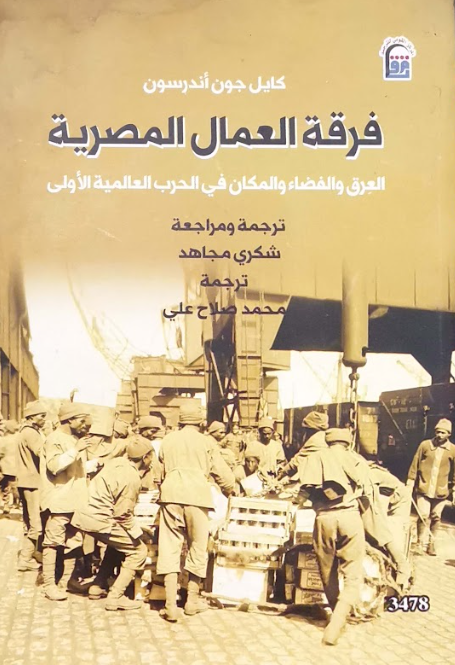

يُقدم الباحث الأمريكي، كايل أندرسون في كتابه “فيلق العمل المصري: العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى” الذي صدر بالإنجليزية عام 2021، ومن ثم قام بترجمته للعربية المركز القومي للترجمة عام 2023، سردية تاريخية جديدة ومبتكرة لدور مصر في الحرب العالمية الأولى، متجاوزًا السرديات التقليدية التي غالبًا ما تركز على تصريحات النخب السياسية والعسكرية، حيث تدور أطروحة الكتاب حول أن “فيلق العمل المصري” (ELC)، الذي ضم ما يقرب من نصف مليون فلاح وعامل، لم يكن مجرد قوة عمل لوجستية هامشية فحسب، بل كان تجربة محورية في تشكيل الوعي القومي المصري.

فما هي حكاية هذا الفيلق؟ كيف شُكَّل وما ودوره؟ وما هي كواليس تجنيده؟ وكيف كانت نظرة القيادة السياسية والعسكرية للبريطانيين له، لا سيما النظرة العرقية، وهل كان له دور في قيام ثورة عام 1919؟

فصول منسية

تشكيل فيلق العمل المصري وتجربة المجندين

خلال الحرب العالمية الأولى، قامت الإمبراطورية البريطانية بتجنيد ما يقرب من نصف مليون شاب مصري، غالبيتهم من فلاحي القرى، للعمل في المهام اللوجستية في أوروبا والشرق الأوسط. هذا على الرغم من الوعد الأولي بعدم إقحام المصريين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، إلا أن التجنيد تم باستخدام آليات قسرية تُذكّر بنظام “السخرة” التاريخي.

فقد اعتمدت الإدارة البريطانية بشكل كبير على زعماء القرى المحليين، أو “عُمد القرى”، كما كان يفعل محمد على في بدايات تأسيس جيش مصر عشرينات القرن التاسع عشر، والذين كانوا يستغلون سلطتهم لابتزاز الأهالي أو تجنيد من لا يستطيعون دفع الرشاوى، وقد أدى هذا النظام إلى تحويل التجنيد إلى شكل من أشكال العنف والفساد الداخلي الذي تم تحت مظلة السلطة الاستعمارية البريطانية..

تضمنت عملية التجنيد ذاتها ممارسات مهينة، حيث كان يتم ربط المجندين بالحبال ووضعهم في زنازين انتظار قبل نقلهم إلى المعسكرات العسكرية، وعند وصولهم، كان يتم تطهيرهم وتجريدهم من ملابسهم وتسليمهم زيًا جديدًا، فكانت مشاهد التجنيد الإجباري، مشاهد عبودية بامتياز، كما جسَّدها الفيلم المصري سيد درويش.

كانت مهام الفيلق متنوعة وشاقة للغاية. في فرنسا وإيطاليا، عمل أفراده كـ “عتّالة” في موانئ مثل مارسيليا وبولوني، حيث كانوا يفرغون حمولات السفن يدويًا قبل اختراع حاويات الشحن، وهو ما كان يتطلب جهدًا بدنيًا هائلاً. أما في المنطقة العربية، كانوا مسؤولين عن بناء السكك الحديدية ومد خطوط المياه في صحراء سيناء وفلسطين، بالإضافة إلى نقل الإمدادات بالجمال وبناء الطرق المصنوعة من الأسلاك الشائكة.

أما في الدردنيل وبلاد ما بين النهرين، عملوا كعتّالة في خطوط الإمداد، لدعم القوات البريطانية في حملاتها ضد العثمانيين. وقد أدى عملهم إلى تقليص زمن السفر بين القاهرة والقدس من ثلاثة أسابيع إلى 36 ساعة فقط، مما قدم مثالًا ملموسًا على كيفية إعادة تشكيل العمل اللوجستي الاستعماري “للفضاء” و”الزمان” بما يخدم المصالح الإمبراطورية.

خلال سنوات الحرب، واجه عمال الفيلق ظروفًا خطيرة، واستغلالًا وعنصرية ممنهجة. وقد بلغ اليأس ببعضهم حد التعبير عن رغبته في الموت، كما يوثق أندرسون في كتابه نقلاً عن أحد الضباط البريطانيين قول أحد العمال في فلسطين: “أحسن أموت”. ومع ذلك، لم يكن أفراد الفيلق مجرد ضحايا سلبيين.

فقد وثق الكتاب طرقهم المختلفة للتكيف والمقاومة، والتي شملت التعبير الثقافي مثل الموسيقى والمسرح، حيث ترديد أغاني التراث المصرية أو حتى ارتجال كلمات وألحان جديدة توصف وتعبر عن مشاعرهم، ويُعتبر غناؤهم الجماعي “كم ليلة، كم يوم؟” مثالًا بارزًا على المقاومة الثقافية، حيث كانوا يعبرون عن معاناتهم ويشكلون هوية جماعية في مواجهة القمع، فضلا عن بعض الاضطرابات وحركات التمرد التي نشأت وقد قوبلت بالعنف الاستعماري البريطاني الممنهج.

ماذا عن نظرية العرق والمكان؟ وثورة عام 19؟

يتميز عمل أندرسون عن الدراسات التاريخية التقليدية في أنه استخدم أطرًا نظرية مستوحاة من “نظرية العرق النقدية” (Critical Race Theory). ويُقدم الكتاب مفهوم “الفضاء اللوجستي” (logistic space)، وهو شبكات السكك الحديدية والمخازن ومسارات البواخر التي وجهت المجهود الحربي البريطاني، كما يُجيب حول سؤال كيف أن “العرق يُعاش من خلال المكان” (race is lived through space)، وأن تحرك الأجساد المصرية عبر هذه الأماكن اللوجستية الاستعمارية كان جزءًا من عملية “تحويلها إلى أجساد سوداء” (Black bodies)، في إشارة إلى تصنيفهم كجزء من “الأجناس الخاضعة”، وهذا كان تفكير نظري ومنهجي مناسب جدًا للحظة التاريخية الاستعمارية، وجدليات الاستشراق وغير ذلك من أفكار رائجة.

كان إعادة تصنيف البريطانيين للمصريين كـ “أشخاص ملونين” بعد استبعادهم كجنود، سببًا في إلهام المثقفين والنخب المصرية للتعبير عن هوية عرقية مميزة، حيث كان القوميون المصريون، مثل سعد زغلول، شهودًا على معاملة الفلاحين، ورأوا في هذه المعاملة “مشهدًا” يعادل العبودية، ومن تلك المشاهدة، قد تحركوا لرفض هذا التصنيف العنصري، مُشكلين ما يسميه أندرسون “القومية العرقية”.

بالتوازي مع تصنيف البريطانيين للمصريين أنهم عرق ملون، كانت أيضا هناك دوافع براغماتية بحتة تتعلق بوضع مصر الرسمي كجزء من الإمبراطورية العثمانية وقتها، مقارنةً بالهند التي كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية، وكان هناك اختلاف بين مهام الجنود المصريين عن الهنديين، حيث كان هناك أبعاد تخص القوانين الاستعمارية البريطانية في تعاملها مع مواطنين مستعمراتِها.

التجنيد القسري وظروف العمل القاسية شُبّهت على نطاق واسع بالعبودية، مما أثار استياءً عميقًا لم يقتصر على عامة الشعب بل امتد ليشمل النخب المتعلمة. يجادل أندرسون، من خلال هذه روايته، حول كسر السرديات المألوفة عن ثورة 1919، التي تُصوّرها عادةً على أنها حركة بدأت في المدن بقيادة نخبة حضرية ثم انتشرت إلى الريف. في المقابل، يرى أن الاحتجاجات في الريف كانت الشرارة التي أيقظت وعي النخبة المدنية، مما يعكس علاقة سببية مختلفة تمامًا، عما هو مروّج في التاريخ التقليدي أن القيادة في المدن هي التي أشعلت الثورة.

هنا، يحاول أندرسون طرح لإعادة تفسير لثورة 1919، مجادلاً بأن الثورة بدأت في الأرياف وانتشرت إلى المدن بعد أن ألهمت معاناة الفلاحين النخب الحضري، فيما تقلب هذه السردية الرواية التقليدية وتضع الفلاحين كفاعلين تاريخيين أساسيين، بالتوازي أن تجربة فيلق العمل أدت إلى “وعي عرقي” لدى النخبة المصرية، التي رفضت تصنيفها كـ “أشخاص ملونين” وأسست “القومية العرقية”.

نقد وجدل حول الكتاب

اعتمد أندرسون على منهجيات متعددة المصادر، حيث جمع بين الأرشيفات في أربع دول، والمستندات الرسمية، والمذكرات الشخصية، ووثائق مؤسسات مثل جمعية الشبان المسيحية (YMCA)، بالإضافة إلى الأغاني الشعبية المصرية. هذا التنوع سَمح له بإعادة بناء تجربة المجندين من مستويات مختلفة، وسرديات جديدة، من التقارير الرسمية إلى التعبيرات الثقافية الشخصية، ويُعتبر نقطة قوة رئيسية في عمله.

على الرغم من هذه القوة المنهجية، إلا أن الكتاب لم يسلم من النقد والجدل، فقد أشار بعض الأكاديميين إلى عدم وجود تعريف واضح لمفهوم “التصنيف العنصري” (racialization) في متن الكتاب، مما يُضعف من قوة الحجة في بعض الأحيان، كما شكك آخرون في عدم كفاية الأدلة الأرشيفية لدعم التأكيد على أن تغيير السياسة البريطانية، كانت لأسباب براغماتية وليست عرقية.

إن الكتاب، بنهجه النظري الجريء، يُجبر الباحثين على إعادة التفكير في الفئات التحليلية التي يستخدمونها، مثل “العرق” و”الطبقة” و”القومية”، ويُشجع على تطبيق أطر نظرية جديدة على التاريخ المصري. وبذلك، فإنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث حول تاريخ الفلاحين والعمال، ودورهم في تشكيل الدولة الحديثة، وعلاقتهم بالسلطة الاستعمارية، والسلطة المحلية أيضا.. وهذا ما فعله الباحث والسياسي المصري محمد ابو الغار، إذ ألّف كتابا بعنوان “الفيلق المصري: جريمة اختطاف نصف مليون مصري” (دار الشروق، 2023)، وهو أيضا يسرد حكاية الحادثة، بسرديات تتفق وتتباين مع كتاب أندرسون.

إعادة كتابة التاريخ

نهاية، يُقدم كتاب “فيلق العمل المصري” مساهمة هامة في دراسات تاريخ الشرق الأوسط من خلال سرد قصة غير مألوفة لفترة محورية. فبدلًا من كونه مجرد تاريخ للفيلق نفسه، يُعد الكتاب دراسة أعمق للعلاقات المعقدة بين العرق، والفضاء، وتشكيل الوعي القومي في مصر الحديثة. لقد نجح الكتاب في إلقاء الضوء على دور الفلاحين كفاعلين تاريخيين في فترة حاسمة من تاريخ مصر، مما يعيد كتابة التاريخ من “هامشه” ويمنح صوتًا لفئة اجتماعية طالما تم تجاهلها في السرديات الرسمية.

وتُظهر الدراسة أن القومية لم تكن حركة نخبوية معزولة، بل كانت تتشكل بشكل، جدليّ مستمر، نتيجة للتفاعل بين ممارسات القوى الاستعمارية، ومقاومة الفلاحين، والوعي المتأخر للنخبة. وعلى الرغم من النقاشات الأكاديمية حول منهجيته، إلا أن الكتاب يمثل محاولة رائدة لفهم كيف أن تجارب المعاناة الفردية والجماعية يمكن أن تتحول إلى قوة سياسية دافعة للتحولات الوطنية الكبرى، كما يفتح الكتاب آفاقًا بحثية مستقبلية بناء على أطروحاته، مثل إجراء المزيد من الدراسات حول تطبيق النظريات العرقية على السياقات غير الغربية، والتعمق في دور العمال والفلاحين في الحركات القومية، واستكشاف العلاقة بين العمل اللوجستي الاستعماري وتأثيره على السكان المحليين على المدى الطويل.