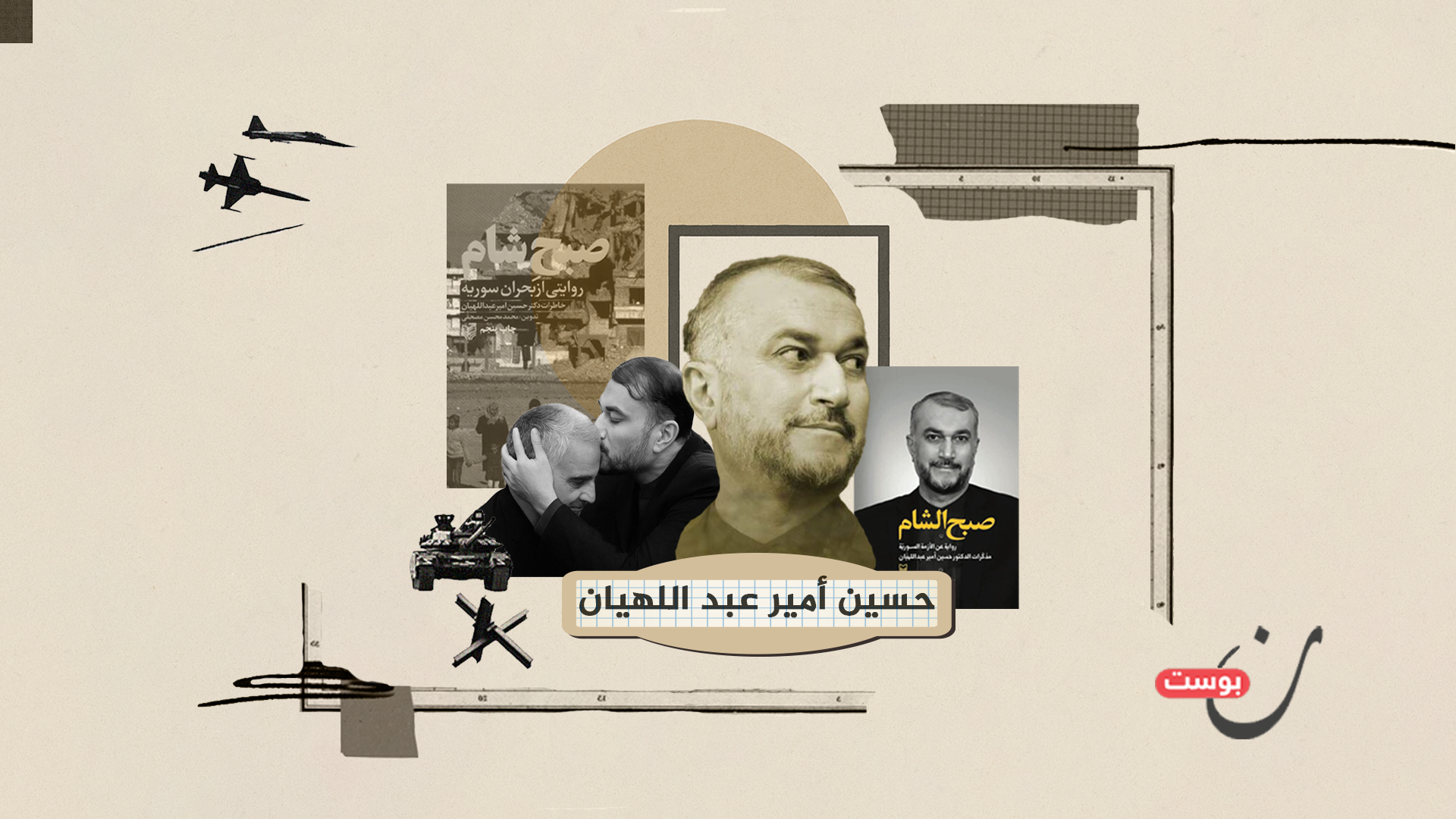

“صبح الشام”: مذكرات لشرعنة الدم بالسياسة والعقيدة

في قاعة جانبية بإحدى البنايات المحصنة في طهران، انتصبت طاولة خشبية مستطيلة فوقها خرائط سوريا وتقارير استخباراتية عاجلة، وقف حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني السابق يتأمل خريطة تتقاطع فوقها خطوط حمراء وخضراء، وإلى جوارها ملف معنون بـ “محادثات موسكو”.

فجأة انفتح الباب، ودخل قاسم سليماني في زيارة مفاجئة لمكتب عبداللهيان كما اعتاد، وضع يده على كتف الأخير وقال بحزم، “دمشق هي خط الدفاع الأول عن إيران”، ارتسم القلق على وجه عبداللهيان وهو يجيبه، “سيادة اللواء، المسار الدبلوماسي مع الروس معقد”، اكتفى سليماني بابتسامة مقتضبة ورد “لهذا أنا هنا”.

تابع عبداللهيان حديثه عن محادثاته مع الروس، مشيرًا أنهم مترددون ويطالبون بضمانات قبل أن يغامروا، فالتدخل يعني دمائهم على الأرض، عندها أشار سليماني بإصبعه نحو نقطة قرب الساحل السوري قائلًا، “إذا أدركوا أن هذه النقطة هي خط دفاعهم الأخير فسيدخلون”.

يصف عبداللهيان تلك اللحظات في مذكراته بالاستثنائية، معتبرًا أن من يملك مفاتيح الميدان يملك أوراق التفاوض، وهو ما جسده سليماني برأيه. ومن هذا المنطلق، يستعرض عبداللهيان بدايات مسيرته منذ ولادته عام 1964 في دامغان مرورًا بالتحاقه بالسلك الدبلوماسي في أواخر ثلاثينياته، وتدرجه في مناصب قيادية، إلى جانب عمله أستاذًا في العلاقات الدولية.

في الواقع، لم يكن عبداللهيان سوى موظف ميداني يخدم مشروعًا أمنيًا عسكريًا، استمد نفوذه من صلاته الوثيقة بالحرس الثوري وثقة المرشد به، وبعد غزو العراق عام 2003، برز كواجهة دبلوماسية مكملة لدور سليماني، وهو ما تعكسه مذكراته التي تكشف أثر تلك الصلة في رؤيته للأمن الإقليمي والاستراتيجية الإيرانية، وقد تميزت علاقته بسليماني بمتانة خاصة، امتدت لتشمل أواصر بين العائلتين أيضًا.

ومع انخراطه العميق في الملف السوري منذ 2011، كان عبداللهيان أحد أبرز مهندسي الغطاء السياسي والدبلوماسي للتدخل العسكري الإيراني في سوريا، وكما يروي في مذكراته، فقد شارك في رسم سياسة طهران تجاه سوريا، قبل أن يُعين وزيرًا للخارجية عام 2021 خلفًا لظريف.

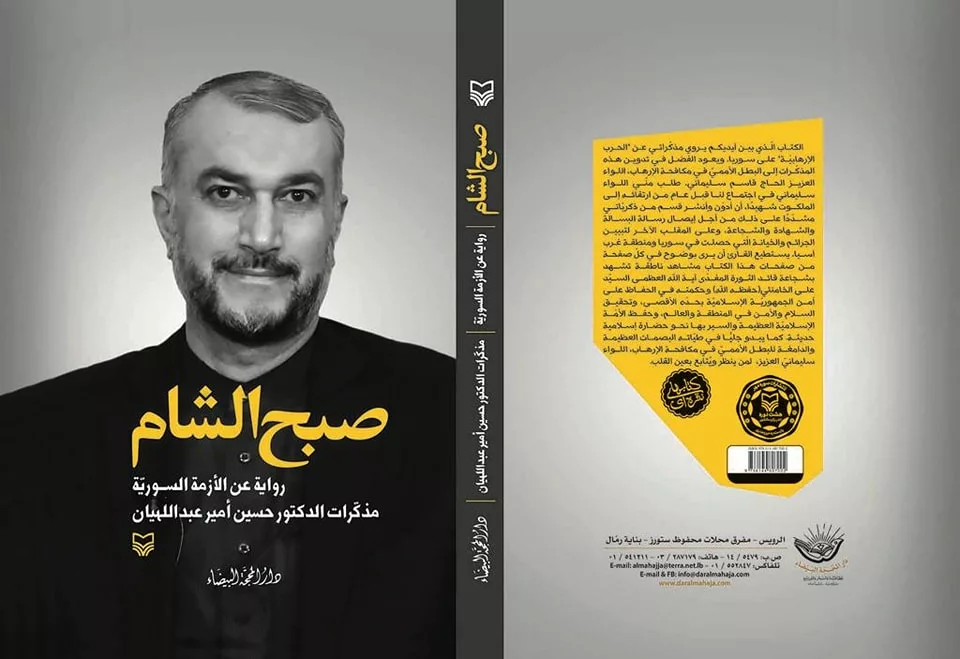

دون عبداللهيان تجربته في سوريا في كتابه الأخير قبل موته بعنوان “صبح الشام”، وهو عنوان ذو دلالة سياسية ورمزية عميقة، تعكس تصورًا عن بزوغ مرحلة جديدة من الانتصار بعد سنوات الحرب، كما يشير إلى أن مبادرته لتأليف مذكراته جاءت استجابةً لنصيحة مباشرة من الجنرال سليماني.

غير أن السؤال الجوهري، هل يروي عبداللهيان الأحداث كما جرت فعلًا، أم أنه يصوغ رواية سياسية موجهة؟ من هنا تنطلق قراءة “نون بوست” لهذه المذكرات، والتي رغم طابعها الدعائي تُعد مصدرًا مهمًا لفهم الرؤية الإيرانية الرسمية تجاه الحرب السورية، خاصة أن كاتبها كان شاهدًا ومشاركًا في صنع القرار.

رؤية عبداللهيان للثورة السورية

يعيد عبداللهيان تأطير أحداث 2011 باعتبارها امتدادًا لثورة إيران عام 1979، رافضًا مصطلح “الربيع العربي” ومفضلًا تسميته “الصحوة الإسلامية”، ويرى أن هذه الصحوة نتجت عن عاملين، تأثر الشعوب العربية بالثورة الإيرانية، وثورة الاتصالات التي فتحت أبواب الإنترنت أمام الشباب.

غير أن تركيزه الأكبر ينصب على الثورة الإيرانية بوصفها المرجعية الأم لموجة الربيع العربي، وهو طرح مبالغًا فيه، إذ تجاهل تمامًا جذور الحراك العربي المرتبطة بالفساد والاستبداد والظلم المحلي.

من هذا المدخل، يقارن عبداللهيان بين مسارات الثورات في تونس ومصر واليمن والبحرين من جهة، وسوريا من جهة أخرى، ويطرح سؤالًا استباقيًا، لماذا لم يظهر تنظيم داعش في ميدان التحرير بمصر؟

ويجيب بأن ما جرى في سوريا لم يكن ثورة شعبية، بل “حربًا إرهابية” استهدفت الدولة السورية ضمن تحالف صهيو-أمريكي مدعوم بمحور غربي عربي لإضعاف محور المقاومة وتأمين “إسرائيل”، وبينما صنف أحداث مصر وتونس وليبيا والبحرين ضمن ما يسميه “الصحوة الإسلامية”، اعتبر ما حدث في سوريا “مؤامرة كونية”.

ويقدم عبداللهيان تفسيرًا خاصًا لبداية الثورة السورية، إذ يرى أن المظاهرات لو كانت قد اندلعت في العاصمة دمشق لكان ذلك دليلًا على شعبيتها وأصالتها كما حدث في ميدان التحرير في مصر أو في عواصم أخرى شهدت حراكًا جماهيريًا. لكن المفارقة في روايته أن الاحتجاجات بدأت من مدينة درعا، وهي محافظة حدودية مع الأردن، ما يجعله يعتبرها حركة مستوردة من الخارج لا تعبيرًا عن غضب داخلي.

ويذهب أبعد من ذلك حين يؤكد أن جماعات مسلحة أجنبية تسللت إلى سوريا منذ أحداث درعا في بدايات الثورة بدعم إقليمي ودولي لإسقاط النظام وتقسيم البلاد، كما يزعم أن كل من انشق عن نظام الأسد إنما فعل ذلك بعد تلقيه تمويلًا خارجيًا ووعودًا مالية سخية.

في الواقع، يختفي تمامًا أي ذكر للبعد الداخلي للأحداث السورية أو للمطالب الشعبية أو العوامل التي غذت الأزمة، الوزير يركز فقط على اللاعبين الدوليين والإقليميين، ولا يعطي أي مساحة للحديث عن العوامل الاجتماعية والسياسية الداخلية التي ساهمت في الاحتجاجات والاشتباكات، ما يجعل تحليله ناقصًا من حيث قراءة المجتمع السوري نفسه.

اللافت أن عبداللهيان يصور المجتمع السوري ككتلة صلبة متمايزة عن باقي شعوب المنطقة، مدعيًا أن للسوريين خصوصية تفصلهم عن مسار الثورات العربية الأخرى، ويتجاهل تمامًا واقع الاستبداد في سوريا، ما يجعله عاجزًا عن إيجاد مبرر منطقي لتحرك السوريين داخليًا.

ولذلك يركز عبداللهيان على سرد مثير للسخرية رغم ادعائه امتلاك وثائق، فيؤكد مثلًا أن دول الخليج كانت تعطي مبلغ 700 ألف يورو لكل ضابط ينشق عن الجيش السوري من الرتب المتوسطة. كما يضيف اتهامات إلى جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام، بالتنسيق مع “إسرائيل” في الجولان لتأمين الحدود، مقابل دعم مالي وتسليحي وتوفير “إسرائيل” مستشفى ميداني لنقل الجرحى إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بملف السلاح الكيميائي، يزعم عبداللهيان أن الجماعات المسلحة المدعومة خارجيًا استولت على مخازن غاز الكلور وفبركت مشاهد نسبتها للنظام، مؤكدًا امتلاكه وثائق تثبت ذلك، لكنه لا يكشف عن طبيعتها. ويواصل عرضه ضمن ثنائية حادة، إرهابيون مفبركون ضد نظام بريء، متجاهلًا أي احتمال لمسؤولية النظام، ويؤكد أن الصور والفيديوهات التي أظهرت حالات اختناق كانت جزءًا من حملة دعائية.

خلف الكواليس: الدبلوماسية الإيرانية في رواية اللهيان

منذ اندلاع الثورة السورية، قاد عبداللهيان الجبهة الدبلوماسية والسياسية الداعمة لنظام الأسد، وتجلى حضوره في الدفاع عن الموقف الإيراني داخل المحافل الإقليمية والدولية. ويكشف أن القرار الدبلوماسي الإيراني كان يتدرج من وزارة الخارجية، مرورًا بالأجهزة الأمنية والعسكرية، وصولًا إلى مصادقة المرشد الأعلى.

ويولي عبداللهيان اهتمامًا خاصًا بالعلاقة مع بشار الأسد، إذ يقدمه كحليف استراتيجي رغم الشكوك التي كانت قائمة في طهران حول قدرته على إدارة الأزمة، لكنه أكد أن إيران حرصت على إشراك الأسد في صياغة أي مبادرة تفاوضية قبل عرضها دوليًا أو على المعارضة، مع إقراره بأن طهران لم تدفعه بجدية نحو إصلاحات سياسية أو اجتماعية.

وفي استعراضه لمسار التفاوض، يقدم نفسه شريكًا أساسيًا في صياغة المبادرات الإيرانية، مثل الخطة الرباعية، مؤكدًا أن بلاده دفعت نحو مسار سياسي ودبلوماسي، بينما اعتمد خصومها على الرهان العسكري. ويضيف أن المعارضة لم تُبدِ استعدادًا للحوار، مفضلة الضغط بدعم غربي، في مقابل حرص إيران والنظام السوري ـ كما يصف ـ على التمسك بالحل السياسي حتى في أقسى الظروف الميدانية.

كما يستعرض لقاءاته مع مسؤولين غربيين، من بينهم فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية البريطاني، ومبعوث الأمم المتحدة، إلى جانب مشاركته في اجتماعات دولية بفيينا ونيويورك. وينقل أن الموقف الأوروبي اتسم بالبراغماتية، خصوصًا لدى ألمانيا وإيطاليا التي ركزت على البعد الإنساني، بينما اتسمت الدبلوماسية الصينية بالبطء والإجرائية نتيجة ميلها إلى دراسة مطولة لأي مقترح قبل اتخاذ أي قرار.

وفي المحصلة، يقدم عبداللهيان نفسه كدبلوماسي نجح في تعزيز الموقف الإيراني دوليًا بخصوص الملف السوري. لكنه في المقابل، يروي لقاءاته مع المسؤولين الأتراك والقطريين الذين برأيه رفضوا جميع المبادرات الإيرانية للتسوية، وحاولوا مرارًا دفع طهران إلى التخلي عن الأسد، مع إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة رغم الخلافات الجوهرية.

أما السعودية، فيصفها بأنها الطرف الأكثر صدامية، ويعتبر عبداللهيان أن العلاقة مع الرياض كانت الملف الأكثر توترًا في عمله الدبلوماسي، مشيرًا إلى دور الأمير بندر بن سلطان في تنسيق الجهود مع الغرب وروسيا، ومتهمًا المملكة بتمويل جماعات مسلحة تسعى لتقسيم سوريا.

وفي المقابل، يتحدث عن الكويت بوصفها انتهجت سياسة دبلوماسية أكثر هدوءًا، وركزت على المبادرات ذات الطابع الإنساني. أما في لبنان، فيبرز التدخل المبكر لحزب الله دفاعًا عما وصفه بـ“الحرم الشريف”. كما يروي لقاءاته مع قيادات حماس، وعلى رأسهم خالد مشعل، لتحذيرهم من الاصطفاف ضد الأسد، مشيرًا إلى انقسامات داخلية شهدتها الحركة.

وفي مصر، ينتقد عبداللهيان موقف النظام في عهد محمد مرسي، معتبرًا أن دعمه للمعارضة السورية ساهم في تعميق الخلافات الطائفية وزعزعة استقرار المنطقة. ويقارن بين هذا الموقف والسياسة المصرية في عهد السيسي، مشيرًا إلى أن القاهرة بعد سقوط مرسي أرسلت رسائل لطهران تؤكد ابتعادها عن دعم المعارضة السورية ورفضها انتقاد البرنامج النووي الإيراني أو نظام الأسد.

وفي تونس، يذكر اللهيان لقائه بالغنوشي الذي رحب به وسعى لتجنب التصريحات المباشرة ضد نظام الأسد، مؤكدًا نواياه الإيجابية تجاه إيران، كما يشير إلى اجتماعات أخرى عقدها مع وزير الخارجية التونسي.

أما في العراق، فيذكر عبداللهيان أن التعاون كان وثيقًا منذ البداية وعلى مختلف المستويات، حيث تحول العراق إلى رئة لوجستية لدعم النظام في دمشق، وبالتنسيق مع قاسم سليماني، كانت الشاحنات تُنقل عبر الأراضي والمطارات العراقية بمعدل يقارب 1500 شاحنة يوميًا، رغم الرقابة الأمريكية.

وفيما يخص روسيا، يؤكد عبداللهيان أنه كان على تواصل دائم مع المسؤولين الروس، مشيرًا إلى ميل موسكو في البداية للبحث عن بديل للأسد، لكنه يبرز أن جهود سليماني أقنعت روسيا بالتدخل العسكري المباشر في سبتمبر 2015، متجاهلًا إلى حد كبير العوامل الاستراتيجية التي دفعت روسيا لاتخاذ هذا القرار، ومفضلًا إبراز الدور الإيراني في توجيه موسكو.

تكشف مذكرات عبداللهيان أن تحركاته الدبلوماسية لم تقتصر على الدفاع عن الأسد، بل كانت جزءًا من مشروع متكامل لتسويق النظام سياسيًا وإقليميًا، مقدمًا إياه كطرف شرعي لا يمكن تجاوزه، مع التركيز على الاستقرار ومحاربة الإرهاب. كما تظهر جهود عبداللهيان أن إيران سعت لإحكام سيطرتها على الملف السوري، بحيث تُدار كل مبادرة أو تفاوض عبر بوابتها، مع تعطيل أي مساعٍ تفاوضية بعيدة عن طهران.

دوافع إيران للتدخل في سوريا كما يرويها عبداللهيان

يؤكد عبداللهيان أن التدخل الإيراني في سوريا كان مرتبطًا مباشرة بالأمن القومي لإيران، حيث اعتبر الحرس الثوري أن سوريا هي خط الدفاع الأول لمشروع “محور المقاومة” وضمان نفوذ طهران الإقليمي، وكان الحفاظ على نظام الأسد ضروريًا لمصالح إيران الجيوسياسية والأمنية.

وفي سياق متصل، يقدم عبداللهيان روايته لظهور تنظيم داعش بوصفه مشروعًا مخططًا بعناية من قبل أمريكا و”إسرائيل” لمواجهة إيران و”محور المقاومة”، معتبرًا أن داعش لم يكن نتاجًا للعوامل الداخلية مثل الانقسامات الطائفية أو ضعف الدولة العراقية، بل أداة خارجية لضرب النفوذ الإيراني، ويزعم امتلاك وثائق أمنية تؤكد ذلك دون تقديمها.

ويُسقط عبداللهيان هذه السردية على مشهد أوسع، إذ يربط بين الملف السوري والملف النووي الإيراني وظهور داعش، مقدمًا إياها كمراحل لخطة استراتيجية موحدة تستهدف إيران عبر ما أطلق عليه “الهندسة العكسية”.

ويقصد بـ “الهندسة العكسية” أن القوى العالمية أرادت جعل إيران غير آمنة أولًا، لكنها فشلت، ثم بعد تفكير عميق، أرادت تدمير المنشآت النووية الإيرانية، لكنها أدركت أن هذا يُمثل خطرًا كبيرًا، لذلك كان الخيار الأمثل بحسبه هو بدء ضرب إيران من سوريا. ومن هذا المنطلق يقدم التدخل العسكري الإيراني في سوريا كخطوة دفاعية.

ويكشف سرد عبداللهيان عن تعدد دوافع إيران التي جمعت بين البعد الطائفي والبراغماتية، إذ استند التدخل بدايةً إلى مبررات دينية كـ “الدفاع عن الحرم”، حيث تولى المستشارون العسكريون الإيرانيون حماية المقامات الشيعية في دمشق ومحيطها، ثم سرعان ما توسع دورهم ليشمل جبهات أوسع.

وفي الواقع يركز الوزير بشكل طاغي على استخدام مصطلحات مثل “الحرم الزينبي – الدماء الطاهرة – شهداء الدفاع”، في محاولة لتوظيف الرموز الدينية والبعد الطائفي كشرعية للتدخل الإيراني في سوريا، مقدمًا إياه كاستجابة أخلاقية واستراتيجية في آن واحد.

ويبرز في هذا السياق توظيف عبداللهيان الرموز الدينية والبعد الطائفي في تعبئة المتطوعين من إيران ودول أخرى، فضلًا عن اهتمامه بالمناطق الشيعية مثل الفوعة وكفريا في إدلب، حيث ظل يتابع مع سليماني أوضاعها.

لا يرى عبداللهيان أن ما قامت به إيران يُعد تدخلًا في شؤون دولة أخرى، بل يقدمه بوصفه تحركًا مشروعًا ينسجم مع أمن إيران والمنطقة، وفي المقابل، يوجه انتقادات حادة للدول التي تدخلت في سوريا خاصة تركيا، متجاهلًا هواجسها الأمنية المرتبطة بالحدود والقضية الكردية. وفي مذكراته يسعى لتقديم “محور المقاومة” كقوة طبيعية وشرعية، متغافلًا عن كون الدور الإيراني جزءًا أساسيًا من قلب الصراع.

وإلى جانب البعد العسكري، يسرد الوزير الدعم اللوجستي والاقتصادي الذي قدمته إيران، بما في ذلك الشاحنات اليومية عبر العراق، وتزويد النظام بالمحروقات، إضافة إلى المساعدات الطبية والتعليمية ومحاولات تنشيط السياحة الدينية عبر تنظيم زيارات إلى “الحرم الشريف”.

يبرز عبداللهيان الحرس الثوري وسليماني كركيزتين أساسيتين في تثبيت نظام الأسد، وينقل عن شخصيات سورية وصفها الدور الإيراني بأنه “حضور بكل الكيان” و“دم مشترك”، في محاولة لتصوير تحالف يتجاوز السياسة إلى مصير مشترك. غير أن هذه الشهادات تبقى انتقائية، إذ تصدر عن دوائر موالية للنظام، في مسعى من عبداللهيان لتثبيت شرعية الوجود الإيراني كواجب أخلاقي وتاريخي.

سليماني في رواية عبداللهيان

في مذكراته، يقدم عبداللهيان سليماني بوصفه الفاعل المركزي في الملف السوري، متجاوزًا الحدود التقليدية بين العسكري والدبلوماسي، ويصفه بأنه قائد يتمتع بقدرة لافتة على متابعة التفاصيل الميدانية وقراءة المشهد من منظور إقليمي ودولي، وهو ما جعل مكانته تتجاوز المؤسسات الرسمية، بحيث أضحى شريكًا مباشرًا في المداولات السياسية.

ويشير عبداللهيان إلى أن المؤسسة العسكرية في لحظات مفصلية، كانت أكثر تأثيرًا من وزارة الخارجية نفسها، إذ تولت الخارجية تهيئة الأرضية الدبلوماسية، بينما تدخل سليماني مباشرة في قلب المشهد عند اللحظات الحاسمة، وقد ساهم هذا التداخل برأيه في إنجازات مهمة لإيران.

توضح مذكرات عبداللهيان أن دور قاسم سليماني لم يقتصر على الجانب العسكري، بل شمل أيضًا صياغة الخطاب الدبلوماسي والتنسيق مع القوى الإقليمية، وقد ساعدت علاقته الوثيقة بعبداللهيان على تحقيق تكامل سلس بين المسارين العسكري والدبلوماسي الإيراني.

حدود الرواية وأسئلتها المفتوحة

في مذكراته، يختزل عبداللهيان الأزمة السورية في إطار دفاعي عن إيران، ويصور التدخل على أنه ضرورة لحماية “محور المقاومة”، متجاهلًا الكلفة الإنسانية والمجتمعية أو أصوات السوريين ومعاناتهم تحت الحصار والتهجير.

تتسم لغة عبداللهيان بالبطولة والتمجيد، إذ يعرض الدور الإيراني كضامن وحامٍ ومقاتل شرعي، دون أي تقييم موضوعي للآثار السلبية على الأرض، ويغطي التدخل بغطاء أخلاقي وطائفي، متجاهلًا تأثيره على الداخل السوري أو حتى على إيران نفسها.

تعتمد الرواية على ثنائية مبسطة بين محور المقاومة والمؤامرة الخارجية، حيث تُقدم الأحداث كجزء من مخطط أمريكي محكم لإضعاف إيران وحلفائها، وهو ما يلغي التعقيدات الواقعية للعلاقات الإقليمية والدوافع المحلية للمعارضة السورية والانقسامات داخل المجتمع.

وبهذا المعنى، لا تشكل مذكرات عبداللهيان تحليلًا موضوعيًا للأحداث، بل خطابًا دعائيًا يعكس الرؤية الإيرانية ويقصي أي أصوات أخرى، مكرسًا سردًا يغفل التبعات الإنسانية والسياسية والاقتصادية للتدخل الإيراني، ويتجاهل الدم السوري والمأساة الإنسانية، ويلبس التدخل الإيراني ثوبًا أخلاقيًا زائفًا.

فبدل أن يعترف عبداللهيان بمسؤولية بلاده عن المأساة، يسعى إلى تصويرها كانتصار استراتيجي في معركة كونية متخيلة، كاشفًا من خلال مذكراته عن آلية الخطاب الإيراني في تبرير التدخل والتغطية على الجرائم، وتقديم إيران كضحية رغم كونها شريكًا رئيسيًا في صناعة الكارثة.

ختامًا، تظل مذكرات عبداللهيان نافذة لفهم كيف ترى طهران الثورة السورية وتفسر الأحداث وفق منظورها الخاص، ورغم ما تحمله من لغة تمجيد لدور عبداللهيان وقاسم سليماني، فإن جوهرها يقوم سردية مشبعة بالأكاذيب والتضليل، وانتهت كما انتهى صُناعها.