“مشينا على لحم أولادنا”.. هكذا تروي غزة إبادتها

تحت ركام غزة، يتوارى دمار أشدّ وأعمق من ذلك الذي طال حجر الإنسان، إنه دمار الكينونة، الروح، اللحم، والدم. إنه الوجع الذي لا تراه العين، لكنه ينقش وشومه في أعماق الجسد الإنسانيّ -وهنا الجسد هو الكينونة-، تاركًا جروحًا يستحيل اندمالها.

في هذا المقال، نحاول رسم ملامح هذا الألم الخفي، وتحليل آثاره النفسية التي تغلغلت في النسيج الاجتماعي للقطاع، كما نغوص في حكايات الأفراد التي تعكس البعد الإنساني العميق للأزمة، سعيا نحو تقديم صورة متكاملة تتجاوز الإحصائيات الباردة، لتلامس قلب الحقيقة؛ أن ما يجري في غزة ليس صدمة ماضية وحاضرة فحسب، بل صدمة نفسية مستمرة لن تعرف الانتهاء.

“غزة تروي إبادتها”: تشريح الألم الذي لا يُرى

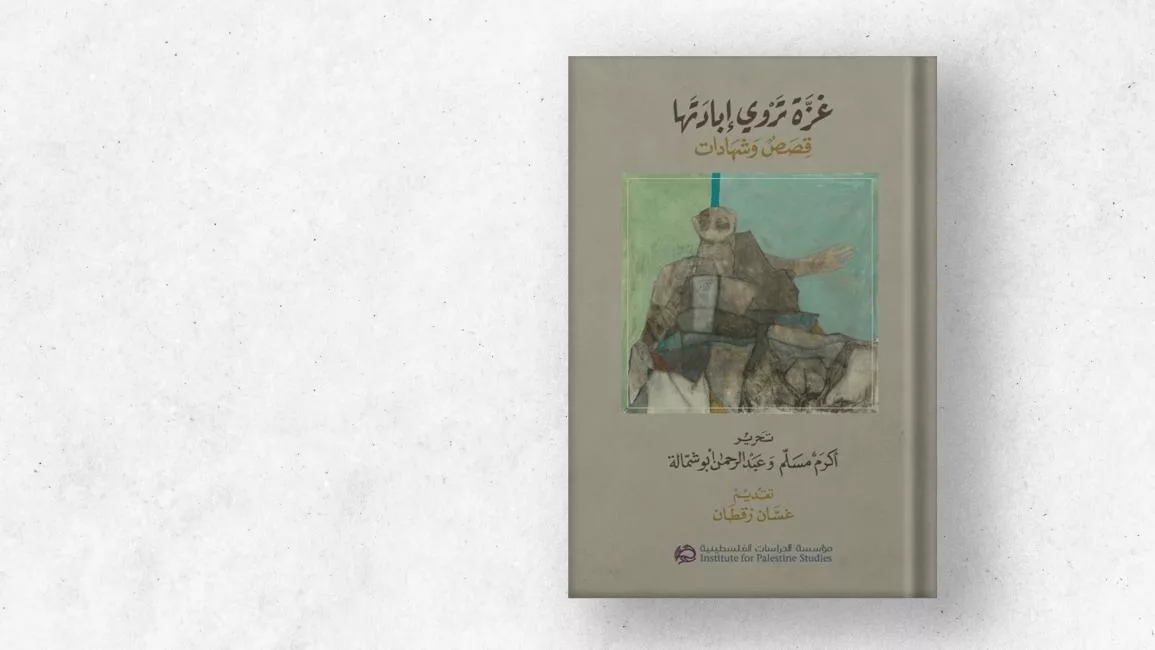

إن كتاب “غزة تروي إبادتها: قصص وشهادات” الذي أصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية (2024 بيروت، 289 صفحة)، ومعه أعمال أُخرى في ذات السياق، ليس مجرد عمل توثيقي، بل هو شهادة حية تُعطي الصوت لمن فقدوا صوتهم، إذ يروي، الكتاب، حسب تعريف الناشر، قصصا من غزة تمت كتابتها خلال الحرب، بهدف توثيق أصوات ضحاياها وسردياتهم، كمساهمة في تسليط الضوء على حياة الناس العاديين في زمن الإبادة. إنه تجميع لتجارب فردية ومُذكرات وتدوينات وارتجالات وشَهادات شفوية، يُحوّل الأرقام والإحصائيات إلى قصص نابضة بالحياة. كل قصة بذاتها الفردية لها اسم يستحق أن نراه وحيدا، فالذاتية تكسر حاجز اللامبالاة وتُجبر القارئ على الوقوف أمام حجم المعاناة، والكتاب بمثابة أداة لتوثيق الذاكرة الجمعية، وتأكيد الهوية في وجه محاولات محوها.

أرقام تروي مذبحة مستمرة لا ترحم في غزة.. كل 33 دقيقة، تزهق “إسرائيل” روح امرأة أو فتاة من غزة. وكل ساعة، يسقط طفل آخر ضحية للإبادة. pic.twitter.com/3W2AtQ15ut

— نون بوست (@NoonPost) August 20, 2025

تشير الدراسات إلى أن الأثر النفسي للحرب على طلاب المدارس المتوسطة في المناطق الفلسطينية كان بدرجة “متوسطة”، حيث تصدرت أعراض القلق والاكتئاب والأعراض الجسدية قائمة المشاكل التي يواجهونها. لكن هذه الأرقام لا تروي القصة كاملة. فما يعانيه أهل غزة لا يمكن تصنيفه ضمن “اضطراب ما بعد الصدمة” (PTSD)، لأن الصدمة في غزة ليست حدثًا واحدًا قد انتهى، بل هي واقع يومي متجدد لا يتوقف.

إن النموذج التقليدي لاضطراب ما بعد الصدمة يفترض وجود “نقطة نهاية” للحدث الصادم، مما يفتح الباب أمام التعافي. أما في غزة، فإن التهديد والخطر والقصف والنزوح ظرف مستمر منذ أكتوبر عام 2023. هذا الواقع القاسي يفرض على النفس تحولا من مجرد “رد فعل” إلى “تكيف دائم” مع بيئة لا تعرف الأمان. والنتيجة هي حالة من “الضغط النفسي المستمر” أو “الصدمة المستمرة” التي تحرم العقل من معالجة الأحداث أو الاسترخاء، ما يفسر انتشار أعراض مثل اليقظة المفرطة، وصعوبة النوم، والخوف الدائم، التي لم تعد مجرد اضطرابات، بل هي آليات بقاء ضرورية في ظل حالة من عدم الأمان. هذا الفهم يُعقّد مهمة الدعم النفسي، حيث يصبح العلاج مرتبطًا بتوفير الأمان في الحاضر، وهو ما يتعذر تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.

الأطفال في أحضان الموت لا الأم..

إن آثار الحرب النفسية لا تفرّق بين فئات المجتمع، بل تتخذ أشكالاً مختلفة وتداعيات فريدة على كل فئة، لتؤكد أن الألم واحد، لكنه يتلوّن بألف لون. فأطفال غزة هم جيلٌ وُلد في حضن الخوف. تُقدّر المنظمات الإنسانية أن جميع أطفال القطاع، أي ما يزيد عن مليون طفل، بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي. هذا ليس مجرد رقم، بل هو إعلان عن “جيل كامل من الصدمة”. تتجلى أعراض هذه الصدمة في سلوكيات مثل التبول اللاإرادي، والسلوك العدواني، والانسحاب من الأنشطة المعتادة، واضطرابات النوم، والخوف من الموت القادم -ولا شيء يمنعه-، وصعوبة التركيز، والانهيارات العصبية.

قلوبهم تحمل أثقل الأحمال وذكرياتهم مليئة بصور الدمـ.ـاء والأشـ.ـلاء.. %100 من أطفال #غزة يعانون من أحد أنواع الصدمات النفسية بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان pic.twitter.com/MXzkdhW2Vf

— نون بوست (@NoonPost) October 16, 2024

إن الأزمة النفسية لدى الأطفال ليست بسبب القصف المباشر فحسب، بل هي نتيجة انهيار كافة أطر الأمان في حياتهم، حيث فقدان الأهل والأحباء هو صدمة أساسية، فأكثر من 17,000 طفل قد انفصلوا عن ذويهم، مما يُضاعف شعورهم بالضياع، كما أن تدمير المدارس يحرمهم من ملاذهم الآمن للتعلم واللعب، فضلا عن النزوح الدائم، وبين الركام وبقايا الأجساد، هذه الرؤى العينية التي أمامهم، كل لحظة، تزيد من اليأس والخوف، وتغذّي سلوكيات قد تترك أثراً طويل الأمد على نموهم النفسي.

النساء والرجال: صراع البقاء وفقدان الأمل

يسلط تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على “الضيق النفسي العميق” و”فقدان الكرامة” الذي تواجهه النساء والفتيات في مراكز الإيواء، فالنزوح الجماعي يلقي بهن في ظروف معيشية قاسية، وعبء رعاية الأبناء في ظل القصف ونقص الغذاء والدواء يقع بشكل رئيسي على عاتقهنّ، فهنَّ الأمّهات، مما يزيد الضغط النفسي عليهنّ.

إن خسارة الأبناء، كما في حالة “أم أحمد” التي فقدت طفليها ومعها عشرات الآلاف من الأمهات (كلهنّ لهن أسماء وقصص وأبناء وحيوات)، تمثل صدمة نفسية لا يمكن تجاوزها بسهولة، وتُقوّض إحساس الأمومة ذاته. كلّ هذا يؤكد أن الأزمة النفسية في غزة ليست محايدة، بل تتخذ أشكالاً مختلفة وتداعيات فريدة على كل فئة.

كنا نُضرَب بالخنساء مثلًا وقد فقدت أربعة من أبنائها، فكيف بها وقد ودّعت تسعة أطفال ورأت جثثهم متفحمة.. صبر الطبيبة آلاء النجار ووجعها بات رمزًا لصبر الأمهات في #غزة pic.twitter.com/mXhTueYSDt

— نون بوست (@NoonPost) May 25, 2025

تروي شهادات الناجين قصصًا عن فقدان الأبناء والأصدقاء، حيث تعكس كلمات مثل “حياتي انتهت” و”أتمنى أن أنام ولا أصحو” أعماق الاكتئاب واليأس. وهنا، تتضح الأزمة النفسية في كونها لا تقتصر على فقدان الحياة، بل تمتد لتطال فقدان الهوية والدور الاجتماعي، وماهية الحياة ذاتها، مما يُشكل أزمة وجودية.

على سبيل المثال، لم يفقد الرجل الذي بُترت قدماه قدرته على الحركة فحسب، بل فقد عمله ودوره في المجتمع، مما جعله يشعر بأنه “عالة” على مجتمعه، وهو لا زال ينتظر الموت، وهو شعور يدمر ثقته بنفسه وإحساسه بالكرامة. إن هذه الأمثلة تُظهر أن الأثر النفسي يمتد من الأعراض السريرية إلى تفكيك مفهوم الذات الإنسانية وارتباطها بالحياة ذاتها.

حصار وتدمير للنسيج المجتمعي

لا يمكن فهم الأزمة النفسية بمعزل عن سياق الإبادة، الإنساني والعمراني الكارثي. إن نقص الخدمات النفسية بسبب تدمير المرافق الصحية ونقص الأدوية، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية في مراكز الإيواء، أدى إلى تفاقم الأوضاع. فالأزمة النفسية في غزة تُشكل حلقة مفرغة تُغذي نفسها: الدمار المادي يؤدي إلى صدمة نفسية، وتدمير البنية التحتية الصحية يمنع علاج هذه الصدمة، مما يزيد من معاناة الأفراد والمجتمع.

إن الحصار يمنع وصول المساعدات الأساسية والغذاء والدواء، والنزوح الجماعي يفكك الروابط الأسرية والمجتمعية، وتدمير المدارس والمرافق التعليمية يُحرم الأطفال من مصدر الأمان والنمو. هذه العوامل ليست مجرد “ظروف صعبة” بل هي أسباب مباشرة للأزمة النفسية، وتُعقد من مسار التعافي بشكل غير مسبوق.

في غزة، لم يعد الألم مجرد حادثة أو ذكرى عابرة، بل بات وشما حيا يتردد صداه في أرواح من بقوا. تتوقف أصوات القصف، إن توقفتْ، لكن دويها يظل يصدح في ذاكرة كل طفل، وفي رعشة يد كل امرأة، وفي نظرة اليأس في عين كل رجل. إن الخراب الأكبر ليس ذاك الذي طال البيوت والمساجد والكنائس، بل ذاك الذي ضرب النسيج الرقيق للروح، تاركاً أشلاءً لا تُرى، وجروحاً لا تُضمّد.

عرف أهل غزة، دائما، مواجهة الموت، لكنهم الآن يتصارعون مع شبحه الذي يسكن كل ليل، ويُقلق كل صباح. إنه الوجع الذي لا يختفي، بل يتحول إلى جزء من كيانهم، صراعٌ صامتٌ من أجل التمسك بأملٍ خافت، في عالم بات فيه الحلم بالسلام رفاهية، والنوم الهادئ معجزة.