كيف أسكتت ألمانيا فنانيها لدعم إسرائيل؟

ترجمة وتحرير: نون بوست

قبل عام، عادت نان غولدين إلى برلين لتوجه انتقاداتها الحاد للحكومة الألمانية ومسؤوليها في مجال الثقافة. وقالت الفنانة من على منصة صغيرة في المتحف الوطني الجديد: “هذه مدينة كنا نعتبرها ملاذًا في السابق”، وجاء ذلك في ليلة افتتاح معرضها الشامل، الذي حمل عنوانًا ينذر بالسوء: “هذا لن ينتهي على خير”.

عندما زارت غولدين برلين للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، كانت المدينة – المنقسمة آنذاك – بمثابة خلفية صاخبة ومناسبة لصورها عن الأصدقاء والعشاق، إذ شكلت محطة أوروبية للوسط الإبداعي شبه السري في إيست فيليدج بنيويورك. وبعد سقوط جدار برلين، عاشت هناك لمدة عامين ضمن برنامج إقامة فنية، وهو جزء من شبكة واسعة من التمويل الثقافي الفيدرالي والمحلي. وقد وصفت تلك الفترة لاحقًا بقولها إن برلين كانت حينها “عالمًا سفليًا كبيرًا”، مضيفة: “كل شيء كان متطرفًا”.

ولم تكن غولدين الفنانة الدولية الوحيدة التي اتخذت من برلين مقرًا لها. ففي مطلع الألفية، بدأ الفنانون من مختلف أنحاء العالم يتوافدون إلى العاصمة الألمانية، مدفوعين بالدعم السخي لمجالات الفن والثقافة غير السائدة، إلى جانب انخفاض الإيجارات وتوفّر المساحات الفنية. وسرعان ما تبنّى المسؤولون المحليون هذا المشهد المزدهر كوسيلة لإعادة تشكيل هوية المدينة، متخيلين برلين كعاصمة فنية جديدة لأوروبا. وعلى الرغم من التحسينات التي شهدتها المدينة وارتفاع أسعار العقارات، حافظت برلين على طابعها الحاد، واحتفظت بسمعتها كمركز للتجريب الجريء والنقاش النقدي الصريح.

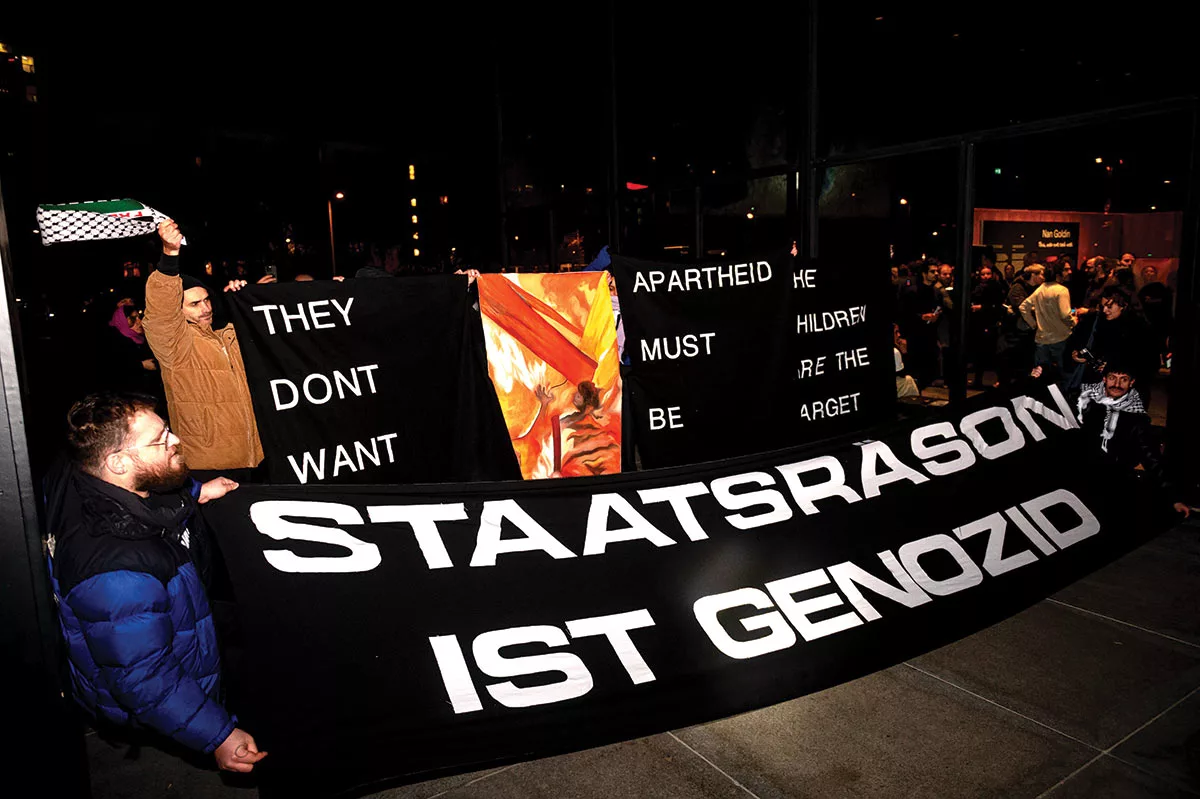

غير أنه يبدو أن تلك الحرية قد بلغت حدودها الآن؛ ففي افتتاح معرضها، أعلنت غولدين: “لقد تم تكميم الأفواه، خنقتها الحكومة والشرطة وحملة القمع الثقافي”.

وكانت غولدين تشير إلى ردّ فعل ألمانيا القاسي تجاه مظاهر الدعم لفلسطين، لا سيما منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين 2023، وبداية الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة. ورغم أن هذا القمع امتد على مستوى البلاد، إلا أنه تركز بشكل كبير في برلين. وأضافت غولدين: “أكثر من 180 فنانًا وكاتبًا ومعلّمًا تم قمعهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، كثير منهم من الفلسطينيين، و20 بالمئة منهم من اليهود”.

ووقفت غولدين، بهيئتها الصغيرة الحزينة مرتديةً الأسود وشعرها الأحمر المتوهّج، تقرأ من على منصة، بصوتها الأجش المرتجف قليلًا، لكن نبرتها كانت ثابتة، مما أضفى عليها وقارًا قد تفتقر إليه خطابات أكثر تعبيرًا وتلوينًا. وقالت: “قررت أن أستخدم هذا المعرض كمنصة لأُعبّر من خلالها عن غضبي الأخلاقي تجاه الإبادة الجماعية في غزة ولبنان. إذا كان يُسمح لفنانة في موقعي بالتعبير عن موقفها السياسي دون أن يتم قمعها، فآمل أن أكون بذلك قد مهّدتُ الطريق أمام فنانين آخرين ليتحدثوا دون أن يُكمّموا”.

وأشارت غولدين إلى أن “معاداة الصهيونية لا علاقة لها بمعاداة السامية”، وهو التصريح الذي قوبل بتصفيق حار ومتواصل. وعندما همّت بمغادرة المنصة، انفجر الحضور بالهتاف، وارتفعت أعلام فلسطين وسط صيحات “تحيا تحيا فلسطين!” – وفي تلك اللحظة المفعمة بالنشوة، بدا وكأن الفنانة قد نزعت السدادة وأطلقت العنان لكل الحزن والغضب المكبوتين في حركة طال قمعها.

لكن اللحظة انقضت سريعًا؛ فقد مكّنها وضعها كمشهورة في عالم الفن وناشطة بارزة من المضي قدمًا في معرضها، في وقت أُلغيت فيه عروض كثيرة، وتم منحها الحق في التعبير حين أُسكت فنانون آخرون. كانت غولدين، عمليًا، أكبر من أن تُلغى فعالياتها. ومع ذلك، لم تتأخر وسائل الإعلام الألمانية ومسؤولون ثقافيون في مهاجمة تصريحاتها، واصفين إياها بأنها “تفتقر للذوق”، و”غافلة للواقع”، و”أكثر اللحظات خزيًا في تاريخ المتحف الوطني الجديد الممتد لـ56 عامًا”. وبعد ستة أشهر، وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل، كان مدير المتحف المعيّن من قبل الحكومة لا يزال غارقًا في وصف تلك الليلة بـ”ليلة الرعب”.

وفي صيف هذا العام، بدأت صور المجاعة الجماعية في غزة تُقلق سكينة الساسة الألمان؛ فأعلن المستشار فريدريش ميرتس أنه سيقيّد شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وأصبحت حرية التعبير في القاعات والمعارض أكثر انفتاحًا قليلًا، لكن الضرر قد وقع بالفعل. فالتطهير العرقي لفلسطين مستمر، وتداعياته تُستخدم لإعادة تشكيل برلين وتفكيكها. وفي هذه القصة من القمع الثقافي، يمكننا أيضًا أن نرى إعادة تنظيم للمجتمع وصعودًا لتيار اليمين المتطرف الجديد. لكن من المهم أن نتذكر كيف بدأ الأمر: بفرض من المركز الليبرالي، وبموافقة من أولئك الذين كان بوسعهم أن يرفضوا، لكنهم آثروا الخضوع؛ فهي قصة مألوفة.

يميل المسؤولون الألمان من مختلف الأطياف السياسية إلى تقديم قمعهم للتضامن مع فلسطين بصيغة إيجابية؛ فهم يصفون دافعهم بأنه “حماية الحياة اليهودية”، وفقًا لأحد القرارات الحكومية العديدة التي صدرت على المستوى الفيدرالي والولائي والبلدية في السنوات الأخيرة، ويعرضون إجراءاتهم باعتبارها امتدادًا للمسؤولية الوطنية في أعقاب الهولوكوست. ولا يهتمون بكون العديد من اليهود التقدميين قد وقعوا في شباك هذا القمع. ففي الواقع، تعلّمت ألمانيا كيف توظّف معاداة السامية كسلاح، مستغلة تاريخها المظلم بطريقة ملتوية في تحول ساخر للغاية.

ولا ينبغي لهذا التحوّل في الأحداث أن يفاجئ الجمهور الأمريكي، الذي بات معتادًا، وإنْ على مضض، على حملة متسعة النطاق من “مناهضة معاداة السامية” التي باتت أقل ارتباطًا باليهود الفعليين. ورغم أن هذه النزعة كانت تتخمر منذ زمن، فإنها انفجرت بشكل واضح في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر/ تشرين الثاني، عندما صدرت سلسلة من الرسائل المفتوحة المطالبة بوقف إطلاق النار. وفي الوسط الفني الأمريكي، حيث لم تحظَ عرائض مماثلة على مدى عقدين (مثل “فن من أجل أفغانستان!” أو “فنانون من أجل حياة السود!”) بأي اهتمام يُذكر خارج دائرة موقّعيها، جاء الرد السريع والقاسي مفاجئًا وصادمًا: إلغاء فعاليات، ووضع فنانون في القوائم السوداء، وفصلٌ متسرّع واستقالات احتجاجية. ومع ذلك، سرعان ما تم احتواء ذلك الاضطراب، حتى مع اتساع رقعة الاحتجاجات المنظمة في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وقد بدأ هذا الرد المتطرف في كلا الساحتين داخل الولايات المتحدة على يد بعض من أغنى مواطنيها – من بينهم رعاة يهود للفنون ومتبرعون للجامعات – إلى جانب رؤساء تلك القلاع الفكرية الليبرالية، أي رؤساء الجامعات. وباسم مكافحة معاداة السامية، سعوا إلى إسكات الانتقادات الموجّهة لإسرائيل. وفي نهاية المطاف، قاموا بقمع المعارضة اليسارية برمتها. لقد بدأ الهجوم على المكاسب التقدمية من القطاع الخاص ومن المركز السياسي، قبل أن تُسلَّم العصا إلى استبداد نظام ترامب لإنجاز المهمة الحقيقية: تقويض الحماية القانونية لحقوق المساواة. والآن، يعيد ترامب توجيه اهتمامه نحو الثقافة، مطالبًا بـ”مواءمتها” مع رؤيته القومية البيضاء، أو كما يُقال بالألمانية: “غلايششالتونغ” أو “التطويع القسري”.

غير أنه في ألمانيا، على النقيض، كان هذا القمع من فعل الحكومة نفسها، وهي المموّل الرئيسي للمتاحف والمسارح والأوركسترات وسائر المؤسسات الثقافية في البلاد. ويُنظر إلى الفنون هناك على أنها من المنافع العامة، وضرورة لا غنى عنها في مجتمع ديمقراطي، وتحظى بدعم فيدرالي إلى جانب منح مقدّمة من الإدارات الإقليمية والمحلية. والمفارقة أن الدولة تعلن بفخر أن استثمارها في الثقافة يهدف إلى حماية حرية التعبير الفني، وهي حرية مكفولة في دستور البلاد بعد الحرب، المعروف باسم “غْروندغزِتس” أو “القانون الأساسي”.

لكن المعنى الحقيقي أكثر تعقيدًا؛ حيث تقول آنا تيكسييرا بينتو، الباحثة البرتغالية في النظريات الثقافية التي انتقلت إلى برلين عام 2006: “النشاط الثقافي يشبه امتدادًا للدولة”. وبناءً على ذلك، يصطدم هذا النشاط بمبدأ أساسي آخر في الدولة الألمانية: “أي شيء يُموّل من الأموال العامة لا يمكن أن ينحرف كثيرًا عن مبدأ “مصلحة الدولة”.

ورغم أن مصطلح “مصلحة الدولة” بات شعارًا مألوفًا بين السياسيين الألمان، إلا أن من المفيد إعادة سرد تاريخه المتشابك. فقد دخل هذا المفهوم الخطاب السياسي الوطني بعد أربعة عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية، حين بدأت ألمانيا الغربية بالكاد في مواجهة ماضيها النازي. وفي مقال شهير نُشر عام 1985، اعتبر السياسي في حزب الخضر يوشكا فيشر أن “جوهر” مبدأ الدولة في ألمانيا الغربية يتمثل في “تحمّل المسؤولية عن أوشفيتز”. وعلى النقيض الحاد من فلسفة “تغليب مصلحة الدولة على الأخلاق” في القرن السادس عشر، التي رأت أن مصالح الدولة تتفوق على مصالح شعبها وتتجاوز أي مبادئ أخلاقية، سعت هذه الصيغة الحديثة إلى مواءمة الأهداف الوطنية مع القيم الأخلاقية.

ولم تعد “مصلحة الدولة” مجرد مبدأ حاكم، بل تحوّل إلى التزام يتم نقله إلى جميع المواطنين الألمان عبر مفهوم “ثقافة التذكّر”، من خلال التعليم وحفظ التاريخ وبناء النُصب التذكارية والمتاحف الجديدة. وبعد عام 1990، أصبحت ثقافة التذكّر حجر أساس في بناء هوية وطنية مشتركة بين الشرق والغرب، كما ساهمت في طمأنة أوروبا بأن ألمانيا الموحدة لا تشكّل تهديدًا. لكن مع مطلع الألفية، بدأ فصل “مصلحة الدولة” ينفصل عن ثقافة التذكّر، وارتبط بدلًا من ذلك بدولة إسرائيل.

ولم يأتِ هذا التحوّل من فراغ. فعلى مدى عقود، مارست إسرائيل ضغوطًا على الدول الأخرى لتُعلي من شأن بقاء “الدولة اليهودية” على حساب سلامة مواطنيها اليهود. وكما يوضح أنطوني ليرمان – في كتابه “ماذا حدث لمعاداة السامية؟“ (2002)- فقد زعم مسؤولون إسرائيليون ومجموعات مؤيدة لإسرائيل أن الكراهية “الكلاسيكية” لليهود باتت تتخذ شكلًا جديدًا، تتمثل في كراهية إسرائيل. وفي الواقع، كانت الإدانة الدولية للاحتلال الإسرائيلي الوحشي تتصاعد، وكان الدعم لحركات التضامن مع فلسطين في ازدياد مستمر. وسعت إسرائيل إلى إعادة صياغة المعارضة السياسية باعتبارها “معاداة جديدة للسامية”.

وبعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، وجدت هذه الرواية صدى أكبر لدى البعض. فمع نهاية الحرب الباردة، كان الغرب يبحث عن خصم جديد في سلسلة صراعاته الحضارية. وقد أثارت “الحرب على الإرهاب” المخاوف من الأصولية الإسلامية، ورسّخت الأهمية الجيوسياسية لـ”الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”. وبينما اصطفّت أوروبا والولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، انخرط الاتحاد الأوروبي في هذا التوجّه. ففي عام 2005، نشر المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب تعريفًا جديدًا لـ”معاداة السامية” على موقعه الإلكتروني. واحتوى التعريف على جملتين تُعرّفان معاداة السامية بأنها تحامل ضد اليهود، تلاهما 11 مثالًا “معاصرًا”، سبعة منها تتعلق بإسرائيل، مثل “إنكار حق الشعب اليهودي في تقرير المصير” و”مقارنة سياسات إسرائيل الحالية بسياسات النازيين”.

ورغم الجدل الذي أثاره النص الموسّع؛ فالمعارضة اليهودية للمشروع الصهيوني تعود إلى زمن نشوء الصهيونية نفسها، إلا أن التعريف وصل إلى جمهوره المستهدف: المسؤولين الغربيين. وبعد ثلاث سنوات، في عام 2008، ألقت المستشارة أنغيلا ميركل خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي، وفي تحريف للمبدأ المعتاد، وصفت “مصلحة الدولة” الألمانية ليس بوصفها التزامًا تاريخيًا، بل كتعهد مستمر في الزمن… تجاه إسرائيل.

وقد ترسّخت هذه الصيغة الجديدة، وتكررت مرارًا وتكرارًا في الخطاب الرسمي والتصريحات الحكومية. فبعد خمسة أيام من هجوم حماس، وقف المستشار أولاف شولتس أمام البوندستاغ ليؤكد: “أمن إسرائيل هو تحقيق لمصلحة الدولة الألمانية”.

كما حدث في تسعينيات القرن الماضي، بدأ مبدأ “مصلحة الدولة” الجديد يعيد تشكيل السياسات الداخلية. وقد شهد عام 2015 خطوة محورية، حين أعلنت إسرائيل أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي يقودها فلسطينيون منذ أكثر من عقد، تُشكّل “تهديدًا إستراتيجيًا“، وهو توصيف كان يُستخدم سابقًا لوصف الجماعات المسلحة، لكنه طُبّق هنا على حملة سلمية تهدف إلى فك الارتباط.

وبدأ المسؤولون الإسرائيليون في الضغط على مشرّعين في دول أخرى لاتخاذ إجراءات قانونية ضد حركة “المقاطعة وفرض العقوبات”، وكذلك لتقنين ما يُعرف بـ”معاداة السامية الجديدة”. وبالرغم من أن المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكراهية الأجانب لم يعد قائمًا، إلا أن تعريفه لمعاداة السامية أُعيد تبنّيه في مايو/ أيار 2016 وروّج له بشكل مكثّف من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، وهو كيان دبلوماسي لا يُعرف إلا بهذا الدور الوحيد. وبينما حرص المركز الأوروبي سابقًا على أن أمثلة معاداة السامية التي قدمها مشروطة ويجب تفسيرها ضمن “السياق العام”، أصبحت هذه الأمثلة في إطار الـتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست تُعامل بوصفها قاطعة وحاسمة.

وقد بات هذا التعريف المعتمد من قبل التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست يحظى بتأييد 46 دولة (وما زال العدد في ازدياد) في أوروبا وآسيا والأمريكيتين، إلى جانب مئات الحكومات المحلية والشركات والجامعات، ما يجعله، بلا شك، يخدم مصالح إسرائيل. وكما شدّد أنطوني ليرمان في حديثنا مؤخرًا: “لقد كان فعلًا سياسيًا”.

بعد بضعة أشهر، صادق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب المحافظ الذي تنتمي إليه ميركل، والتي كانت آنذاك تواجه انتقادات حادة بسبب سياسة “الأبواب المفتوحة” والتي سمحت بدخول أكثر من مليون لاجئ من الشرق الأوسط إلى البلاد، على قرار يدين حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وقد تبنّى الحزب موقف الحكومة الإسرائيلية، الذي أصبح “رسميًا” بالفعل عبر مبدأ “مصلحة الدولة” وتعريف “التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست”، واعتبر أن معاداة الصهيونية ليست سوى قناع حديث لمعاداة السامية في القرن الحادي والعشرين. وسرعان ما تبعت هذا القرار تصريحات مماثلة من أحزاب سياسية أخرى ومجالس محلية في مختلف أنحاء البلاد، إلى أن بلغ الأمر مستوى البرلمان في مايو/ أيار 2019. وفي قراره، دعا البوندستاغ الحكومة الفيدرالية إلى حرمان أي منظمة من الدعم المالي إذا كانت “تشكك في حق إسرائيل في الوجود… أو تشارك في مشاريع تدعو إلى مقاطعة إسرائيل”.

في البداية، بدا أن القرار لا ينطبق كثيرًا على المجال الفني؛ فالمؤسسات الثقافية الألمانية لم تكن، في العموم، تتخذ موقفًا علنيًا من إسرائيل، وكان من غير المرجّح أن يروّج أي مشروع فني لفكرة المقاطعة، لكن سلسلة من إلغاء الفعاليات البارزة سرعان ما كشفت أن المسؤولين الحكوميين تجاوزوا حدودهم بحماسة، إذ طبّقوا الحظر الوارد في القرار على أي فرد سبق له أن عبّر عن رأي سياسي مشابه. وكان من بين أوائل المستهدفين كاتبة بريطانية من أصل باكستاني، وفنان أمريكي من أصل لبناني، ومدير يهودي لمتحف اليهود في برلين، ومفكر كاميروني في النظرية ما بعد الاستعمار.

وسرعان ما بدأت هذه الشبكة المتسعة من القواعد والتشريعات الخارجة عن الإطار القانوني تقيد المجال العام بشكل ملموس.

وقرر القادة الثقافيون الرد على ذلك، واجتمع رؤساء 32 متحفًا ومسرحًا ومؤسسة فنية أخرى ممولة من الدولة لتشكيل مبادرة “GG 5.3 Weltoffenheit”؛ ويشير الاسم إلى الفقرة الواردة في القانون الأساسي الألماني التي تضمن الحرية الفنية والأكاديمية، وإلى وعدها بـ”الانفتاح”. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، وزعت المجموعة نداءً يؤكد أهمية النقاش الحر والمعارضة، وقد حرص البيان على التأكيد أن الموقعين عليه يرفضون شخصيًا حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، رغم أنهم رفضوا أيضًا “المقاطعة المضادة” لمؤيديها، وعقد مدراء بعض أبرز المؤسسات الثقافية في ألمانيا مؤتمرًا صحفيًا للإجابة على الأسئلة، ثم انتشروا عبر وسائل الإعلام وشاركوا في مقابلات وشجعوا على استمرار النقاش.

غير أن عزيمتهم خارت بسرعة صادمة؛ فسرعان ما انهارت هذه الجبهة الموحدة عندما اتهمهم السياسيون والصحفيون – كما هو متوقع – بمعاداة السامية، وهددوا مؤسساتهم بقطع التمويل انتقامًا منها. تتذكر سوزان نيمان، مديرة منتدى أينشتاين في بوتسدام وأحد المشاركين في المبادرة، التداعيات السريعة للأمر: “كان هناك نقص في الشجاعة، فقد تراجع الكثيرون، وانتهى الأمر بالفشل”. تفككت المبادرة، على الأقل في شكلها العلني. وعلّق أحد المراقبين بسخرية: “تحولت إلى مجموعة واتساب”.

وعلى الرغم من الاستسلام السريع للمجال الثقافي؛ ظلت آثار قرار 2019 المناهض لحركة المقاطعة خافتة نسبيًا لفترة من الوقت. وتقول بسمة الشريف، وهي فنانة فلسطينية تعيش في برلين: “عندما انتقلتُ إلى هنا في عام 2020، لم أواجه أي عداء”. وتتناول معظم أعمال الشريف على مدى العشرين عامًا الماضية فلسطين وتجارب الشتات، سواء في مجال الفيديو أو التركيبات الفنية. وتضيف قائلة: “لقد عرضتُ أعمالًا كثيرة في برلين، وشعرتُ براحة كبيرة. كان الناس يشجعونني على التحدث، ويطلبون مني إجراء حوار صادق حول فلسطين والاحتلال. لم يقل لي أحد أبدًا أن هناك مواضيع محظورة”.

سمعت بسمة عن القرار وبعض الجدل الذي أثير في البداية، لكنها استقبلته بلا مبالاة؛ حيث قالت: “أنا لست جديدة على هذا الأمر، فقد نشأت في الولايات المتحدة، وأنا على دراية كبيرة بالادعاءات الكاذبة حول معاداة السامية عند انتقاد إسرائيل، وكيفية عدم إعطاء مصداقية لمثل هذه الهجمات في المقام الأول”، وقد ظنت أن برلين ستكون مشابهة.

وقد كان الأمر كذلك لبضع سنوات؛ فقد استمر عرض أفلام بسمة في ألمانيا. و حصلت هي وزوجها، الفنان المصري الألماني فيليب رزق، على منحة دراسية في عام 2022 لمدة عامين مع برنامج برلين للبحوث الفنية (Berliner Programm Künstlerische Forschung). في ذلك العام، اندلع جدل في معرض دوكومنتا – الذي يمكن القول إنه المعرض الفني الأكثر شهرة في العالم وعلامة بارزة في تمويل الثقافة الألمانية منذ عام 1955 – حيث تضمنت إحدى الأعمال المعروضة في كاسل كاريكاتيرًا يهوديًا، مما أشعل نقاشات حادة حول الفنانين والقيّمين الفنيين ومستقبل دوكومنتا نفسها.

وتقول بسمة الشريف: ”ثم حدث ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتغير كل شيء بشكل جذري وسريع للغاية“؛ فسرعان ما توالت عمليات الإلغاء و”التأجيل“ التي لم يتم تحديد مواعيد جديدة لها في جميع أنحاء البلاد. ومثل الموجة الأولى التي بدأت في عام 2019، أثرت هذه الإلغاءات المفاجئة بشكل أساسي على الفلسطينيين والعرب الآخرين والمسلمين واليهود والأشخاص ذوي البشرة الملونة.

واحتج عشرات الآلاف في الشوارع على حملة القصف الوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة؛ ولكن تم إسكات الدعم لفلسطين في الأماكن الثقافية؛ فلم تعد أسباب إلغاء الفعاليات تقتصر على دعم حركة المقاطعة أو حتى انتقاد إسرائيل، فقد أعلن رئيس معرض فرانكفورت للكتاب عن رغبته في “إعطاء المزيد من الوقت للأصوات الإسرائيلية واليهودية” عندما ألغى حفل توزيع جوائز لروائي فلسطيني. وأعلنت إحدى صالات العرض في برلين أنها لن تعرض “تصورًا أحادي الجانب للحياة الإسلامية دون تصور مقابل مناسب” عندما ألغت معرضًا للصور الفوتوغرافية لفنان ألماني من أصل تركي. وغني عن القول أن هذا المطلب بأن يحصل “كلا الجانبين” على نفس القدر من التغطية لم ينطبق على الفعاليات التي تركز على إسرائيل.

والأمر الجديد أيضًا أن الجهات التي بادرت بهذه الإلغاءات لم يكونوا من المسؤولين الحكوميين، بل من مدراء المؤسسات الثقافية أنفسهم؛ بغض النظر عن مدى راديكالية المؤسسة أو مناهضتها للمؤسسات الرسمية القائمة. فقد ألغى مسرح فولكسبيونه، المسرح اليساري الشهير في برلين، دعوة زعيم حزب العمال البريطاني السابق (والناقد المعروف لإسرائيل) جيريمي كوربين لحضور مؤتمر نظمته مؤسسة روزا لوكسمبورغ. كما ألغى نادي بيرغهاين، النادي متعدد الطوابق والغرف المظلمة، ظهور الدي جي العربي “أرابيان بانثر” الذي كان يرتدي الكوفية. (قبل أن تستهين بالأمر، فإن مشهد التكنو في برلين قد تم الاعتراف به كـ”تراث ثقافي غير مادي” من قبل اليونسكو، وتحصل النوادي على دعم حكومي أيضًا).

كان هناك عدد لا يحصى من الفنانين الذين لم يؤخذوا في الاعتبار في كل إلغاء تم الإعلان عنه، في حالة يسمة، قالت: “لم يكن هناك أي شيء ملموس، فلم يتم استبعادي من أي عروض أو فعاليات. لكن الأشخاص الذين كنت أعمل معهم، الفنانون والقيّمون الفنيون، ابتعدوا فجأة أو توقفوا عن التواصل معي”. كان القتل اليومي في غزة كابوسًا لا مفر منه بالنسبة للفنانة، ولكن بدلاً من التعاطف والمواساة، واجهت جدارًا من الصمت. وبعد أكثر من عام، ظلت بسمة مذهولة: “اعتقدت أن التحدث عما يحدث أمر إنساني مجرد”.

وعندما طلبتُ تعليقًا من مفوضة الحكومة الفيدرالية للثقافة والإعلام (BKM) في نهاية العام الماضي، تلقيت البيان التالي: “ليس من دور وزيرة الثقافة والإعلام تحديد حدود حرية الفن أو حرية التعبير. لقد كانت دائمًا واضحة جدًا بأن المؤسسات هي المسؤولة عن التوفيق بين مساحة حرية الفن وموقفها ضد معاداة السامية، والعنصرية، وغيرها من أشكال العداء الجماعي، وذلك ضمن حدود الدستور والقانون”.

ومع ذلك؛ بدأت أسمع قصة أكثر تعقيدًا من خلال شبكة الأخبار غير الرسمية بين القيمين الفنيين. فبعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عقدت وزيرة الثقافة آنذاك، كلوديا روث، وأمينها العام، أندرياس غورغن، سلسلة من الاجتماعات مع قادة المؤسسات الثقافية التي تتلقى دعمًا حكوميًا. على مدار بضعة أشهر؛ عُقدت هذه الاجتماعات عبر الإنترنت على منصة زووم أو حضوريًا في بيت ثقافات العالم (HKW) في برلين. ووفقًا لأحد موظفي المتحف الذي حضر بعض اجتماعات “زووم” فإن المسؤولين “وضعوا شروطًا” لبرامج الفنون في المستقبل، ولخص الموظف فهمه لتلك الشروط، مستخدمًا صيغة مزدوجة سلبية تعكس اللغة الحذرة لوزارة الثقافة والإعلام: “لا يمكن أن يُنظر إلى المؤسسات الممولة من الدولة على أنها لا تدعم إسرائيل”.

وعُقد اجتماع في بيت ثقافات العالم بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عرض خلاله المنطق المؤيد لإسرائيل بطريقة أبسط وأقل تعقيدًا؛ حيث افتتحت وزيرة الثقافة الحديث بوصف 7 أكتوبر/ تشرين الأول بأنه “أظلم يوم في تاريخ إسرائيل وفي تاريخ اليهود بعد الحرب”. ورغم مرور شهرين على هذا الفعل الموصوف بـ “الإرهاب ضد اليهود”، لم تشر روث إلى القنابل المخترقة للملاجئ التي ألقتها إسرائيل على غزة، ولا إلى الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا، مكتفية بالإشارة إلى أن ألمانيا شهدت “تفشيًا مخيفًا لمعاداة السامية”، مؤكدة أن “الثقافة لا يمكن أن تتجاهل هذا”.

وشارك في اجتماعات وزارة الثقافة والإعلام الفيدرالية بشكل رئيسي المديرون، الذين تولوا نقل الرسائل إلى فرقهم، فيما أوضح قيّم من برلين التأثير المتسلسل لهذه السياسات عبر المؤسسات، مشيرًا إلى المناقشات بين الزملاء عبر المؤسسات حول القيود المختلفة المطبقة عليهم وكيفية التملص منها. وكانت إحدى المخاوف الرئيسية تتعلق بعرض أصوات فلسطينية أو مؤيدة للفلسطينيين “دون أن يتم ‘تصحيحها’ من الجانب الآخر”، كما وصف القيّم. ويبدو أن هذا القلق يفسر الإلغاءات التي شهدها معرض فرانكفورت للكتاب والمعرض في برلين، إضافة إلى قرار المعرض الوطني الجديد بتنظيم ندوة في اليوم التالي لافتتاح غولدين، والتي ضمت متحدثين ذوي توجهات متماشية مع الدولة، ووصفت الفنانة غولدين الحدث باختصار بأنه “وقائي”. ومن جهتها، صرحت روث بأن خطاب غولدين كان “أحادي الجانب بشكل لا يُطاق”.

تم استبدال كل من روث وغورغن في وزارة الثقافة والإعلام الفيدرالية بعد تولي الحكومة الجديدة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي السلطة في وقت سابق من هذا العام. وعندما سُئل غورغن عن الاجتماعات، قدّم ردًا غريبًا وغير مترابط: “السياسة اليسارية تتعلق بمحاربة الاغتراب عن الإنسانية. الهجوم الإرهابي من قبل حماس أنكر إنسانية ضحاياه، مدفوعًا بأيديولوجية معادية للسامية. أي إنكار للكرامة الإنسانية يقف في معارضة مباشرة للسياسة اليسارية الإنسانية. لقد كان من الضروري رسم هذا الخط، وخلال فترة عملي، حرصت على بذل كل جهدي لتحقيق ذلك”.

ومع ذلك، يجدر الإشارة إلى أنه قبل توليه منصبه في وزارة الثقافة والإعلام الفيدرالية، عمل غورغن مستشارًا لمجموعة الانفتاح على العالم؛ بينما كانت روث واحدة من بين 16 عضوًا في البوندستاغ وقعوا على بيان ضد القرار المعادي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات لعام 2019. ونتيجة لذلك، اتهم كلاهما بمعاداة السامية من قبل سياسيين مؤيدين لإسرائيل ووسائل الإعلام والجماعات اليهودية المحافظة، واستمرت الانتقادات حتى في الوقت الذي عبّرت فيه الساحة المؤيدة للفلسطينيين عن شعورها بالتضييق. وقد تكررت هذه الديناميكيات على المستوى المحلي في برلين وجميع أنحاء ألمانيا، حيث حاول المسؤولون الثقافيون السير على خط وسط لمواجهة الضغوط من اليسار واليمين. وبغض النظر عن الدوافع — سواء كانت محاولة للحفاظ على النفس سياسيًا أو لمعتقدات شخصية غامضة — لم ترق النتائج تقريبًا لأي طرف؛ حيث قال أحد القيّمين بصراحة: “لأول مرة في حياتي، أدركت ما يعنيه العمل تحت نظام استبدادي”.

ومع ذلك، اتفق جميع من تحدثت معهم على أن الجزء الأكبر من الضغوط كان ضمنيًا؛ حيث وضح القيّم قائلاً: “لم يكن هناك دائمًا شخص يفرض الرقابة بشكل مباشر، بل كان الأمر مرتبطًا بالمناخ العام في وزارة الثقافة والإعلام الفيدرالية، وفي الإعلام، ولدى السياسيين.” وأشار مدير حضر اجتماعًا في يناير/ كانون الثاني في بيت ثقافات العالم قائلاً: “الكثير كان مُضمَّنًا بين السطور وموحًى به.” وتعلّموا أيضًا من خلال التجربة العملية. وأضاف القيّم: “كنا نرى أشخاصًا يُعاقبون لاستخدام كلمات مثل “إبادة جماعية” أو “فصل عنصري”، فكان واضحًا أننا يجب أن نتجنب استخدامها.”

ورغم ذلك، أثبت هذا النظام فعاليته إلى حد كبير؛ فقد طُرد عدد قليل من العاملين الثقافيين الصريحين بهدوء، لأسباب لم تُوضح، لكن “في الجوهر، كان القطاع بأكمله خاضعًا بما يكفي لتجنب ذلك”، وفقًا للقيّم. وأضاف: “إنه نظام تأديبي، كما يصفه فوكو في تحليله للسلطة والانضباط”، وبعد مرور عدة أشهر، امتنع تقريبًا جميع من تم التواصل معهم عن مناقشة الموضوع، حتى خارج السجل.

وقالت سوزان نيمان، مديرة منتدى آينشتاين: “ما يحدث حقًا هو تخويف هائل، ولكنه في الوقت نفسه رقابة ذاتية”. نيمان، المولودة في الولايات المتحدة، والتي كتبت قبل ست سنوات كتابًا مدهشًا عن ثقافة الذاكرة الألمانية، وصفت الجو الحالي بأنه “هستيري“، مضيفة: “الأمر مرتبط بعمق بالشعور بالذنب الألماني”، وقدم فنان تحدثتُ معه تفسيرًا آخر، مستندًا إلى سلوك وطني نمطي، قائلاً: “في الألمانية هناك قول مأثور: قبل أن يُعطى لك الأمر، تقوم بما تتوقع أنه مطلوب منك”، ووافق موظف في المتحف على هذا الوصف، مضيفًا: “هناك قدر هائل من الطاعة المسبقة”.

وبينما دفعت بعض المساحات الممولة من الدولة حدود ما يُسمح به، لم يكن هناك من هو أكثر جرأة من مركز ثقافي شاب في نويكولن، الحي الأكثر تنوعًا عرقيًا في برلين. تأسس هذا المركز، المعروف باسم “عيون”، في 2020 على يد ثلاث نساء من مجتمعات المثليين والأقليات العرقية والمهاجرة ويصف “عيون” نفسه بأنه “بيت للمنظورات المثلية والنسوية والمهاجرة وما بعد الاستعمارية”، وهو مركز حيوي استغل بأقصى قدر مبناه المملوك للدولة والمكون من أربعة طوابق، ملأه بمهرجانات منتقاة جماعيًا، وفعاليات يقودها المجتمع، وورش عمل للفنانين والنشطاء، ومعارض ومجموعات بحثية متعددة التخصصات، وإقامة إستوديوهات دولية، وبرامج متنوعة للأطفال. وقد حصلت مساحة الفنون على تمويل بقيمة مليون يورو سنويًا من مجلس شيوخ برلين، وكان من المقرر تمديد التمويل حتى عام 2025.

ورفض مركز “عيون” الخضوع للرقابة الحكومية؛ ففي سبتمبر/أيلول 2023، اعترض المسؤولون في المدينة على الاحتفال القادم بالذكرى لمجموعة الناشطة “الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط”، المقرر إقامته في “عيون” في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال المسؤولون إنه إذا استضاف المكان المجموعة، فلن يُعتبر “مساحة آمنة” لليهود. وعلّقت لونا سبو، المؤسِّسة المشاركة والمديرة الفنية لـ”عيون”، قائلة: “هذا تصريح إشكالي للغاية من الحكومة. إنه يوحي بأن بعض اليهود يجب حمايتهم وبعضهم لا”.

بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، شهدت المدينة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين؛ وفي نويكولن، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب، قمعت الشرطة هذه الاحتجاجات بعنف. وأعادت مجموعة “الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط”، تصور احتفال نوفمبر/ تشرين الثاني ليصبح شيفا — طقس الحداد اليهودي التقليدي — تكريمًا لضحايا القتلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. ومع ذلك؛ واصل مجلس الشيوخ مطالبته بإلغاء الحدث، وتصاعدت المواجهة إعلاميًا مع تضخيم السياسيين اتهاماتهم. وأصر نائب عن نويكولن لصحيفة “تاغسشبيغل” على أن حوادث معادية للسامية وقعت في “عيون”، بينما تفاخر عمدة نويكولن أمام دير شبيغل بأنه كان يسعى لحرمان مساحة الفنون من التمويل منذ سنوات، ووعد سيناتور الثقافة في برلين بـ”مراجعة” التمويل. ورغم كل ذلك، لم يخضع “عيون” للترهيب، وأُقيم الاحتفال كما هو مخطط له.

بعد أسبوعين، وخلال اجتماع مباشر عبر البث المرئي لمجلس شيوخ برلين، شدد سيناتور الثقافة مرة أخرى على التزامه بالقضاء على “أي شكل” من أشكال معاداة السامية في الفنون. وكرر قائلاً: “وعندما أقول “أي شكل”، أعني أيضًا أي شكل خفي من معاداة السامية.” ومع هذه التصريحات غير المنطقية، أعلن أن تمويل “عيون” سينتهي بنهاية العام أي قبل عامين من الموعد المحدد.

قاتلت سبو وفريقها بكل قوة، واستأجروا محاميًا وأرسلوا خطابات وقف وكفّ للذين شوهوا سمعتهم، ورفعوا دعوى قضائية للحصول على أمر قضائي ضد صحيفة “تاغسشبيغل” وفازوا. ووجد التحقيق الداخلي لمجلس شيوخ برلين عدم وجود أي دليل على معاداة السامية في “عيون”، ما اضطر المسؤولين إلى اختلاق سبب جديد لوقف التمويل: ذريعة واهية باسم “تغيير الأولويات.” ومع ذلك، لاحظت سبو: “لا يزال مجلس الشيوخ يصفنا علنًا بأننا معادون للسامية، كما لو أن هذا هو السبب الحقيقي لحرماننا من التمويل”، ورغم جهود “عيون” لتعبئة الدعم، ظلّت المنظمات الثقافية البارزة—الأكثر تقليدية والأكثر بياضًا—صامتة.

بعد معركة قانونية امتدت لعام كامل، تم إخلاء “عيون” في نهاية 2024، ومن المتوقع أن تستغرق الدعوى لاستعادة التمويل الحكومي سنوات طويلة. عندما التقيت سبو في مارس/ آذار، كان الوقت في شهر رمضان وكانت صائمة؛ وبدت مترددة وخائفة، غير متأكدة مما إذا كان بإمكان “عيون” الاستمرار في تغطية أتعاب محاميها. لكن بعد بضعة أشهر، وعندما تحدثنا مجددًا، كانت في المغرب تزور والدتها التي عادت بعد ثلاثة عقود من ألمانيا، وقد بدت أكثر إشراقًا وتصميمًا. وبفضل المنح الخاصة، قالت سبو إن “عيون” ستستضيف إقامة أسبوعية في مراكش للفنانين والعاملين الثقافيين المقيمين في ألمانيا، مضيفة: “إنه إشارة للمجتمع أننا نظل صامدين ونواصل المقاومة”.

وقبل وقت قصير من إخلاء “عيون”، أقرّ البوندستاغ قرارًا آخر بعنوان: “لن يحدث مرة أخرى الآن — حماية، صون، وتعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا”؛ وهي وثيقة أثارت قلق المراقبين، تحتوي على نحو 1700 كلمة، تستغل مواطني البلاد اليهود بالكامل لتسريع القمع الحكومي؛ حيث تقول إن “وجودهم يُثري مجتمعنا، وبالنظر إلى تاريخنا، يمثل إعلانًا خاصًا بالثقة في ديمقراطيتنا ودولتنا الدستورية”.

ويبين النص بشكل واضح كيف ستُسدد هذه “الثقة”: “من خلال توسيع قيود التمويل المنصوص عليها في قرار معادٍ لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عام 2019 ليشمل حظرًا واسعًا على “نشر معاداة السامية”، وفق تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، بطبيعة الحال. ومن بين جميع الأنشطة في ألمانيا، أوصى القرار بمنح رقابة إضافية على مجال واحد فقط: “الفن والثقافة”؟

إن استخدام معاداة السامية كسلاج ضد منتقدي إسرائيل ليس بالأمر الجديد؛ إنه إستراتيجية طويلة الأمد لإسكات الانتقادات وتجنب المسؤولية. وقد وضعت الحكومات الإسرائيلية واحدة بعد أخرى بقاء الدولة فوق سلامة اليهود. وفي ألمانيا، يتضح كيف يخدم التحول نحو الدفاع عن إسرائيل المصالح الألمانية على مستويات متعددة؛ ففي كتابه لعام 2024 “الرسالة”، كتب تا-نهيزي كوتس أن تأسيس إسرائيل بعد الهولوكوست كان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره “ليس مجرد قوس منحني للعدالة بل شيء أكثر: دائرة كاملة. ليس مجرد تصحيح بل استعادة وفداء.” ووجود إسرائيل هو أيضًا مفتاح فداء ألمانيا، “الدائرة الكاملة” التي تسمح لها بالانتقال من شعور الذنب المتأخر إلى الصواب المتقدم. وانتقاد إسرائيل على أنها غير عادلة — ناهيك عن التشكيك في مفهوم الدولة اليهودية نفسها — يعادل التشكيك في تبرئة ألمانيا.

وهذه ليست مجرد مفارقة بسيطة؛ فحين يُعاد تعريف معاداة السامية لتصبح عداءً لإسرائيل بدلًا من اليهود، لم يعد اليمين الألماني المتطرف — المعجب بالقومية العرقية لإسرائيل — المذنب الأساسي. بل يتحول الشك نحو المهاجرين الجدد، وخصوصًا العرب والمسلمين الذين لا صلة لهم بالهولوكوست، ومع ذلك لديهم أسباب مشروعة لانتقاد إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر، مع ذلك، أن الحزب اليميني المتطرف، البديل من أجل ألمانيا، لم يكن أول من قدم هذا الطرح. ففي 2017، نشر عمدة فرانكفورت من الاتحاد الديمقراطي المسيحي مقالًا كضيف في مجلة محلية، زعم فيه أن “اليوم، نادرًا ما تتجلى معاداة السامية في شكل البوت العسكري المألوف”، بل إنها “تُستورد إلى أوروبا” من “ثقافات الشرق الأدنى والأوسط”. وبعد شهر واحد، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على ما يكفي من الأصوات ليمثل في البوندستاغ.

في العام التالي، أنشأت ألمانيا مكتب المفوّض الفيدرالي لشؤون الحياة اليهودية في ألمانيا ومكافحة معاداة السامية؛ وسرعان ما عيّنت الولايات والحكومات الإقليمية والمدارس وأقسام الشرطة مسؤولي مكافحة معاداة السامية خاصين بها، وتم تعيين عمدة فرانكفورت نفسه في هذا المنصب في ولاية هيسن. (كما أشار العديد من المعلقين، فإن المسؤول اليهودي الوحيد لمكافحة معاداة السامية اعتنق الديانة اليهودية بعد حصوله على المنصب.) ومع ذلك، ظل التركيز على “معاداة السامية المستوردة”، رغم أن الإحصاءات والدراسات أظهرت باستمرار زيادة الحوادث المعادية للسامية خلال العقد الماضي بسبب التطرف النازي الجديد، وليس الهجرة. ففي 2021، ارتكب أتباع اليمين المتطرف أكثر من 80 بالمئة من جميع الجرائم المعادية للسامية في ألمانيا.

ولكن لماذا يعذر الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب البديل من أجل ألمانيا بدلًا من تحميله مسؤولية هذا العنف، خصوصًا مع تزايد شعبيته المستمرة؟

يواصل السياسيون إدانة حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما يقومون في الوقت نفسه بتقليد مواقفه القومية والمعادية للهجرة. في وقت سابق من هذا العام، صرحت عضوة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي بشكل صريح عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا تحتاجون إلى التصويت لحزب البديل من أجل ألمانيا لتحقيق ما تريدون. هناك بديل ديمقراطي: الاتحاد الديمقراطي المسيحي.” وقد فاز الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الفيدرالية في فبراير/شباط، وتولى ميرز منصب المستشار، فيما ضاعف حزب البديل من أجل ألمانيا حصته من الأصوات مقارنة بأربع سنوات مضت، وارتقى إلى المرتبة الثانية.

ولم يدفع تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليمين المتطرف التيار السياسي السائد في ألمانيا إلى إعادة النظر في دعمه الأعمى لإسرائيل. كما لم تؤدِ الإبادة إلى إعادة تفسير لمفهوم المصلحة الوطنية. ففي الواقع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، استخدمت الحكومة الألمانية مفهوم المصلحة الوطنية لمنع منح الجنسية للمتقدمين الذين يشككون في حق إسرائيل في الوجود؛ ولحظر جراح فلسطيني بريطاني من التحدث علنًا عن غزة، حيث تطوع مع منظمة أطباء بلا حدود؛ ولترحيل أربعة مقيمين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. كما استُند إلى المصلحة الوطنية لتبرير قرارات قضائية متعددة.

وقال البوندستاغ: “لن يحدث مرة أخرى الآن” في ألمانيا، ومع ذلك، لا تعني “لن يحدث مرة أخرى” أنه “لن يحدث مرة أخرى لأي شخص.” إذ يُميز اليهود فقط بالمعاملة الخاصة، على حساب مجموعات مهمشة أخرى مثل المسلمين وأصحاب البشرة الملونة والمهاجرين. في الوقت نفسه، يُلقى باللوم على اليهود مرة أخرى، ويُرفعون كذريعة لعنف الدولة، والرقابة، والقمع الوحشي للاحتجاجات، وترحيل غير المرغوب بهم. تتكرر الفاشية: أولًا كمعاداة للسامية، ثم كمناهضة لمعادية السامية.

هذا العام، قلّص مجلس شيوخ برلين التمويل الثقافي بشكل كبير، ويُلاحظ ما يسمى بـ “تغيير الأولويات” على المستوى الفيدرالي أيضًا. فمثل العديد من الدول التي تتحول من النيوليبرالية إلى اليمين، لم تعد ألمانيا ترى ضرورة للاستثمار في الثقافة، وخاصة عندما تكون هذه الثقافة حاضنة للأفكار اليسارية. وقالت تيكسيرا بينتو: “عالم الفن هو مركز خطاب مضاد لم يعد مرحبًا به. وبما أنه ممول علنًا، يمكن للدولة تدميره”، وأضافت: “لكي تتحول برلين إلى مدينة ‘ألمانية’ صحيحة، كان على الحكومة التشدد على قطاع الفنون. والآن بعد أن أصبحت برلين مهندمة، لم تعد بحاجة للفنانين.”

في مايو/ أيار، تولّى فولفرايم فايمر منصب وزير الثقافة في حكومة ميرز الجديدة. وفي أول تعليقاته للصحافة، صرّح بأن “العلاقة المشوّهة بين مفوض الحكومة الفيدرالية للثقافة والإعلام والمجتمع اليهودي ستُستعاد، وسينتهي فصل متنازع فيه من السياسة الثقافية الألمانية.” وبعد شهر، هاجم اليسار واصفًا إياه بـ”الهجوم على الحرية” و”ثقافة الغضب النسوية الراديكالية وما بعد الاستعمارية والبيئية-الاشتراكية.”

قد يكون الخط الفاصل للإمكانات في برلين اليوم بين المنتديات المعتمدة على المال العام وتلك المستقلة عنه. خذ على سبيل المثال مبادرة سبور، المدعومة من جهة تمويل مستقلة، حيث يُعرض حاليًا معرضان جماعيان يتعلقان بفلسطين، وفي يوليو/ تموز استضافت سبور أول مؤتمر سنوي لـ جمعية الأكاديميين الفلسطينيين واليهود. وعلى نطاق أصغر، هناك مشاريع شبه تجارية مثل قاعة الفعاليات “كي إم 28” ومكتبة هوبسكوتش، التي تنظم محاضرات إلى جانب عروض وأمسيات قراءة. الحرية والانفتاح اللذان ارتبطت بهما برلين لعقود عديدة أصبحا الآن رهينين بالقطاع الخاص.

بالنظر إلى أحداث العام الماضي، يتضح أن خطاب غولدين لم يحقق ما كانت تأمله، لكن بالنسبة لبسمة الشريف، كانت تلك الليلة ذات أهمية كبيرة؛ حيث قالت وقد أحضرت معها ابنها الصغير: “لم يكن يمكن أن يكون هناك مكان رسمي أكثر أهمية في ألمانيا لإلقاء ذلك الخطاب”، وأضافت: “دخلنا مساحة حيث كان حلفاؤنا أكثر عددًا من الجاهلين. كنا نرى بحرًا من الناس – ليسوا فقط من الفلسطينيين، وليسوا فقط من العرب – يصرخون بما كنا نصرخ به لعقود”.

وعندما رأيتُ بسمة الشريف في يوليو/ تموز، كانت في المراحل النهائية لتحرير فيلم جديد بعنوان دائرة الصباح، الذي يتابع مهاجرًا عربيًا وابنه خلال عمليات تكامل موازية، من خلال الدولة والتعليم المبكر. وأوضحت الشريف: “أشعر بوجود قوة موحدة قوية في الثقافة الألمانية شديدة الغربة ومعادية للأجانب، وتبدأ مبكرًا جدًا، في الطفولة. حتى هنا في برلين، الأمر متطرف”. وهذه هي الطريقة التي وصفت بها غولدين المدينة في التسعينيات: “كل شيء كان متطرفًا”؛ والسؤال هو إلى أي مدى يمكن لإبداع برلين وروحها المناهضة للتقليد وتطرفها المبتكر أن يصمدا أمام التطرف الآخر؛ أي تحوّل ألمانيا نحو اليمين المتطرف.

المصدر: ذا نيشن