باسم خندقجي: الأسير الذي سبقت رواياته الحرية

كلُّ صفقةٍ لتبادل الأسرى تحمل معها وجعًا يتخفّف، وأملًا يتجدّد في وجدان الفلسطينيين الذين يرون في تحرير الأسير كسرًا فعليًا لسياسات القهر الطويلة التي أراد الاحتلال بها تحويل السجون إلى مقابرَ صامتة. وفي قلب هذا المشهد، يبرز اسمُ باسم خندقجي؛ الأسيرُ الأديب الذي قاوم العزلة بالكلمة، وانتصر على الجدران بالحبر.

على مدى عقدين من الزمن، عاش باسم داخل الزنازين الإسرائيلية رافعًا راية الوعي والمقاومة الفكرية، كاتبًا رواياتِه من عمق القيد، ليصبح أحد أبرز الأصوات الأدبية الفلسطينية في العالم العربي، إذ لم يُعرَف فقط كمناضلٍ خطّط لعمليةٍ نوعيةٍ ضد الاحتلال، بل ككاتبٍ نسج من ظلمة السجن ضوءًا، ومن القيد لغةً تخترق الحدود.

تحكي سيرةُ خندقجي حكايةَ جيلٍ فلسطينيٍّ لم يعرف المهادنةَ مع الاحتلال، جيلٍ رأى في الكلمة امتدادًا للبندقية، وفي الكتابة شكلًا آخر من أشكال المقاومة. واليوم، مع تحرّره ضمن صفقةٍ أصرت المقاومة على أن يكون اسمه فيها، يعود “أبو جيفارا” من خلف الأسوار ليُكمِل سرده، لا عن معاناته فقط، بل عن تجربةٍ إنسانيةٍ نادرةٍ جمعت بين الفكر والثورة، والحبر والحرية.

البدايات التي صاغت الوعي

وُلد باسم صالح محمد أديب خندقجي في مدينة نابلس بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 1983، في أسرةٍ فلسطينيةٍ متجذّرةٍ بالانتماء الوطني، وله شقيقان هما أديب ونضال، وشقيقتان أماني وآمنة.

تفتّحت عينا باسم على مشاهد القهر والبطش خلال سنوات الانتفاضة الأولى التي شكّلت وعيَ جيله الفلسطيني وملامحَ إدراكه المبكر للواقع تحت الاحتلال، وقد تركت هذه التجربة أثرَها العميق في شخصيته، ودفعته نحو الالتزام السياسي في سنٍّ مبكرة، إذ التحق وهو في الخامسة عشرة من عمره بصفوف حزب الشعب الفلسطيني (الشيوعي سابقًا)، ليكون من بين النشطاء البارزين مع مجموعةٍ من رفاقه في النشاط الطلابي داخل المدرسة.

تلقّى خندقجي تعليمه الابتدائي في مدرسة المعري الأولى، وأكمل المرحلة الثانوية في مدرسة الملك طلال في نابلس، والتحق بعدها بجامعة النجاح الوطنية، حيث بدأ دراسة العلوم السياسية قبل أن يختار لاحقًا تخصّص الصحافة والإعلام، مدفوعًا بشغفه بالكلمة كأداةٍ للمقاومة ووسيلةٍ للتعبير عن الوعي الجمعي الفلسطيني.

انعطافته الثورية نحو العمل الكفاحي

جاءت التحوّلات في وعي باسم خندقجي نتيجةً طبيعيةً لتراكم التجربة الوطنية الفلسطينية، لكنه عاش لحظةً مفصليةً قلبت مساره بالكامل، حيث تروي شقيقته أن باسم كان يتابع أخبار الانتفاضة بوعيٍ متألمٍ وغضبٍ صامتٍ، حتى رأى صورةَ الطفلة الغزية إيمان حجو، التي مزّقت قذيفةٌ مدفعيةٌ جسدَها وهي بين أحضان أمّها.

كانت تلك اللحظةُ نقطةَ الانفجار الداخلي؛ إذ لم يعُد باسم يرى في الاحتلال خصمًا سياسيًا فحسب، بل كيانًا لا يعرف الرحمة، ومنذ تلك اللحظة قرّر، كما تقول شقيقته، “أن لا يرحم أيضًا”.

في عام 2004، دوّى خبرُ عمليةٍ استشهاديةٍ في سوق الكرمل بمدينة تل أبيب، قُتل فيها ثلاثةُ إسرائيليين، وتداول الناس الخبرَ في نابلس بمشاعرَ مختلطةٍ من الفخر والدهشة، ولم يخطر ببال عائلته أن باسم كان أحد العقول التي خطّطت للعملية، قبل أن يُكشَف لاحقًا أنه كان من بين أعضاء الخلية المنفّذة.

كان انخراطُه في العمل المسلّح غيرَ مألوفٍ بالنسبة لكوادر حزب الشعب الفلسطيني، الذي لم يكن يُعرَف تاريخيًا بنشاطٍ عسكريٍّ، الأمرُ الذي جعل اعتقاله لاحقًا صدمةً لمحيطه الاجتماعي والسياسي، وارتباكًا لأجهزة مخابرات الاحتلال التي لم تضعه ضمن قوائم المراقبة المسبقة.

انضمّ باسم إلى خليةٍ تابعةٍ لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى – الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – التي تولّت الإعداد لعملية “نار الجحيم في سوق الكرمل”، التي نفّذها الاستشهادي عامر الفار من مخيم عسكر بنابلس، وكانت دلالةً على فشل عملية “السور الواقي” الإسرائيلية في تحقيق أهدافها بالقضاء على المقاومة.

اعتُقل باسم قبل تخرّجه من الجامعة، وتعرّض لتحقيقٍ قاسٍ واحتجازٍ طويلٍ دون محاكمةٍ حتى السابع من يونيو/حزيران 2005، حين صدر بحقه حكمٌ بالسجن ثلاثةَ مؤبّدات. كما فرضت عليه محكمةُ الاحتلال دفعَ تعويضٍ بقيمة 11.6 مليون دولار لعائلات القتلى، وزُجّ به في سجن هداريم، ليبدأ هناك فصلًا جديدًا من فصول نضاله الطويل داخل الزنازين.

سطورٌ اخترقت القضبان ووصلت إلى العالم

من خلف القضبان، لم يختر باسم خندقجي الصمت، بل حوّل جدرانَ سجنه إلى نوافذَ على العالم، يطلّ منها بالحرف والموقف والفكرة. بدأ رحلتَه الأدبية بكتابة عشر مقالاتٍ حملت عنوان “مسودات عاشق وطن”، ثم أنجز كتابه الأول “وهكذا تحتضر الإنسانية”، الذي تناول فيه تفاصيل التجربة اليومية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وما يرافقها من همومٍ إنسانيةٍ وصراعاتٍ وجودية.

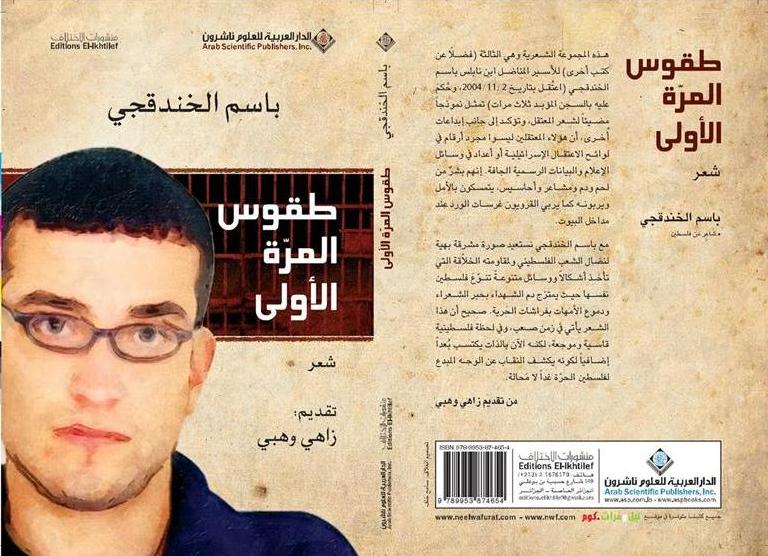

مع مرور السنوات، تبلورت تجربته الشعرية في مجموعتين لافتتين هما “طرق على جدران المكان” و”شبق الورد إكليل العدم”، أعقبهما بديوانٍ ثالثٍ بعنوان “أنفاس قصيدة ليلية” عام 2014، عبّر فيه عن حنينٍ يتجاوز الجدران وسعيٍ دائمٍ لتكثيف الحياة داخل الزنزانة.

غير أن باسم لم يكتفِ بالشعر، بل انتقل إلى فضاء الرواية، باحثًا عن شكلٍ أكثر رحابةً للتعبير عن الوجع الجمعي الفلسطيني. فكانت روايته الأولى مسك الكفاية.. سيرة سيدة الظلال الأولى، عملًا فانتازيًا يغوص في العصر العباسي، يلاحق فيه خندقجي مكائدَ البشر وصراعاتَهم من أجل البقاء، في استعارةٍ رمزيةٍ للظلم المعاصر وصراع القيم في وجه الطغيان.

ثم جاءت رواية نرجس العزلة، التي كتبها على مدى ستة أعوامٍ بين 2010 و2016، وأُطلقت عام 2017 خلال ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية في رام الله، حين قامت والدتُه وشقيقتُه بتوقيع نسخ الرواية نيابةً عنه، في لحظةٍ مؤثّرةٍ تختصر غيابَه وحضورَه في آنٍ واحد. وقد عكست الروايةُ البيئةَ الاجتماعية والثقافية الفلسطينية، وانتقدت الانقسامات الداخلية بين الفصائل، فيما تفنّن الكاتبُ في رسم ملامح مدينته الأم – نابلس – بمزيجٍ من الحنين والجمال والتمرّد.

وفي عام 2018 صدرت روايته خسوف بدر الدين، التي طرح فيها سؤالًا فلسفيًا عميقًا: ما فائدة العلم بلا كرامة؟، عبر شخصية بطلٍ يواجه الفسادَ والظلمَ ويتمرّد على وعّاظ السلاطين وعلماءِ السلطة.

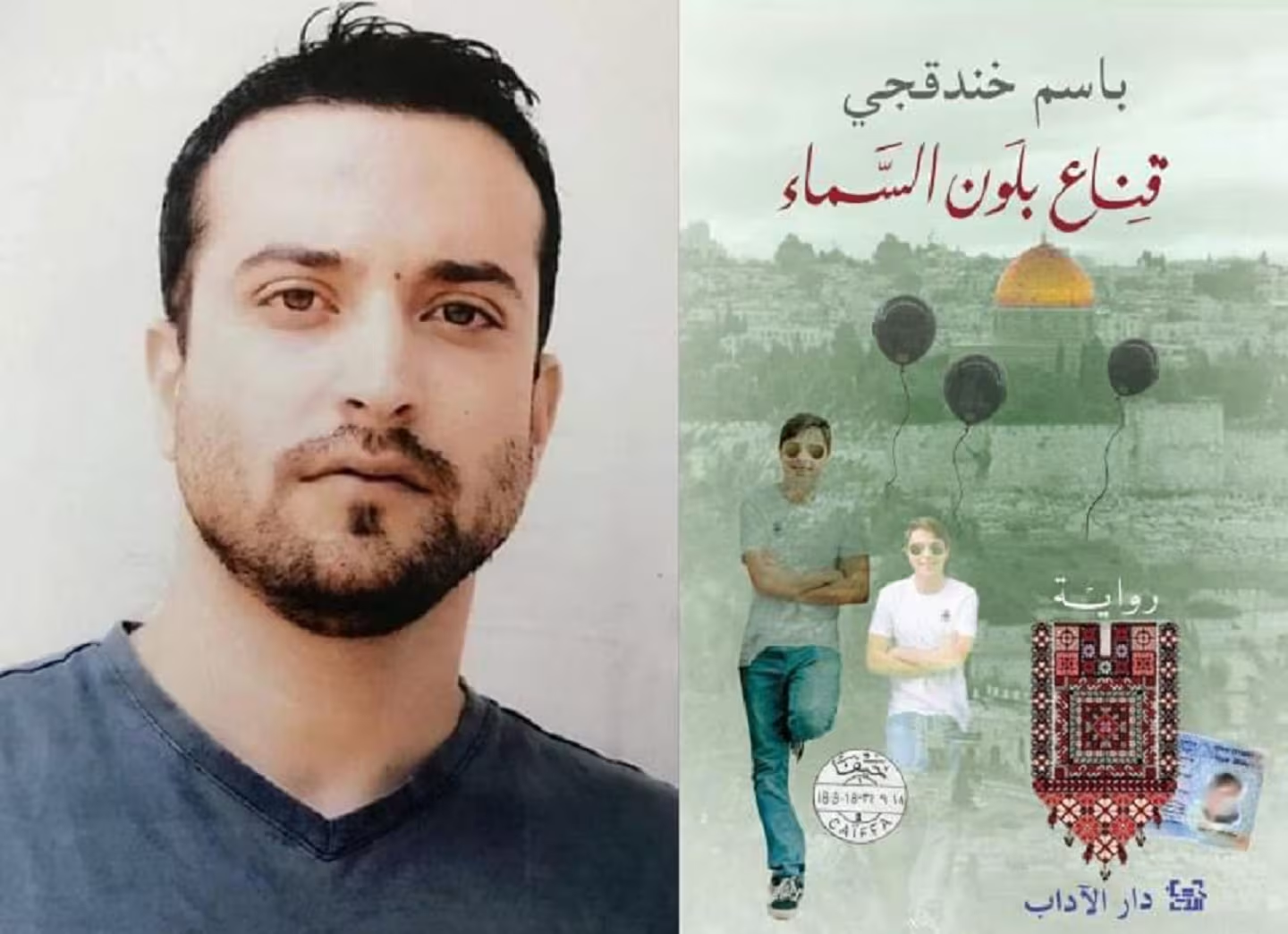

ثم واصل تجربته الروائية بأنفاس امرأةٍ مخذولة (2020)، وصولًا إلى عمله الأحدث قناع بلون السماء، الصادر عن دار الآداب في بيروت عام 2023، والذي حاز عنه الجائزةَ العالميةَ للرواية العربية (البوكر) في 28 أبريل/نيسان 2024.

تحكي الروايةُ قصةَ الشاب الفلسطيني نور، الذي يعثر داخل جيبِ معطفٍ مستعملٍ على بطاقة هويةٍ إسرائيلية، لتبدأ رحلتُه في اكتشاف المعنى الملتبس للهوية، حيث ينخرط نور في حواراتٍ متخيّلةٍ مع صديقه الأسير مراد، وترافقه الفتاةُ سماء في معركةٍ ثقافيةٍ وروحيةٍ ضد العزلة والطمس.

تتجاوز الروايةُ حدودَ السجن والجغرافيا لتطرح أسئلةَ الهوية والانتماء والعنصرية، وتقدّم صورةً جديدةً للأسير الفلسطيني كصوتٍ كونيٍّ يحمل قضايا الإنسان قبل قضيته الخاصة.

عقب وصول الرواية إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، تعرّض خندقجي لإجراءاتٍ عقابيةٍ من مصلحة السجون الإسرائيلية، شملت عزله انفراديًا لمدة 12 يومًا وتكبيل يديه وقدميه لساعاتٍ طويلة، تزامنًا مع حملة تحريضٍ قادها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصلت إلى حدّ الدعوات العلنية لاغتياله.

ورغم ذلك، وصل صوتُه إلى المنصّات العالمية، لتتسلّم بالنيابة عنه رنا إدريس، مالكة دار الآداب، الجائزةَ التي حملت اسمًا أسيرًا وأدبًا وُلد من رحم القيد.

الرمزية الثقافية والسياسية لتجربة خندقجي

لم يكن باسم خندقجي مجرّدَ أسيرٍ يكتب ليقتل الوقت، بل كان يمارس الكتابةَ كفعلِ مقاومةٍ موازٍ للكفاح المسلّح، وكأداةٍ لتفكيك خطاب القهر وتحويل المعاناة الفردية إلى ذاكرةٍ جمعية، وحوّل الزنزانةَ إلى فضاءٍ مفتوحٍ على الفكر، وجعل من الألم مادةً للخلق، لا للهزيمة.

في أدبه، يمتزج السجنُ بالوطن، ويذوب الجدارُ بين العزلة والحرية، فهو يكتب بلغةٍ تُشبه التمرّد، لا باعتبارها رفاهيةً ثقافية، بل كاستمرارٍ طبيعيٍّ لمشروعه الثوري. لذلك بدت نصوصُه دومًا وكأنها تُكتب من “ما وراء الأسوار”، من قلبِ واقعٍ مقيّدٍ يحاول أن يُنتج المعنى والحرية في آنٍ واحد.

تمثّل تجربةُ خندقجي حالةً استثنائيةً في الأدب الفلسطيني الحديث، إذ جمعت بين الثباتِ السياسي والخيالِ الأدبي، فأسهمت في إعادة تعريف صورة الأسير الفلسطيني في المخيلة العربية والعالمية. فلم يعُد الأسيرُ في نصوصِه مجرّدَ ضحيةٍ أو رمزٍ إنسانيٍّ فحسب، بل كاتبًا يمتلك وعيًا فلسفيًا وقدرةً على مساءلة الواقع، والكتابة بلغةٍ تُحاور العالم لا السجّان فقط.

من جهةٍ أخرى، شكّلت مؤلفاتُه جسرًا بين الذاكرة الوطنية الفلسطينية والمشهد الأدبي العربي، فأصبحت أعمالُه تُقرأ بوصفها أدبًا عالميًا من داخل السجون، لا مجرّدَ أدبِ مقاومةٍ محلّي. ومع فوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية عام 2024، باتت تجربتُه شاهدًا حيًا على قدرة الفلسطيني على أن يهزم قاهره بفرض حضورِه الفكري والروحي على العالم.

لقد نجح باسم خندقجي في أن يجعل من القلم أداةً لتوسيع الزنزانة، ومن الكتابة مشروعَ حياةٍ يُربك روايةَ الاحتلال عن الفلسطيني، ويعيد تعريف البطولة، لا كسلوكٍ قتاليٍّ فقط، بل كقدرةٍ على خلق الجمال من أقسى أشكال القيد.

الحرية التي تأخّرت عشرين عامًا

بعد عقدين من الانتظار خلف القضبان، وصل باسم خندقجي أخيرًا إلى مسار الحرية، إذ أصرت المقاومةُ الفلسطينية على أن يكون “أبو جيفارا” جزءًا من قوائم الأسرى الذين تُكسَر قيودُهم، ليغادر السجن كما دخل إليه: شامخًا، صلبًا، ونموذجًا يُحتذى به.

سقطت عنه مؤبّداتُ الاحتلال الثلاث، وسقطت معها فكرةُ السجن كقدرٍ أبدي، إذ خرج الأديبُ الذي وصلت كلماتُه إلى العالم قبل أن يصل جسدُه، ليصبح حاضرًا في فضاءات الأدب والثقافة والوعي الإنساني، لا ككاتبٍ فقط، بل كشاهدٍ على التجربة، وناطقٍ باسم كلِّ من كتب من داخل القيد دفاعًا عن الحياة.

يُمنع باسمُ قسرًا من العودة إلى نابلس التي أنجبته، كما تُمنع عائلتُه من السفر للقاءِه في محطة الإبعاد، لكن هذا المنع لن يوقف مسيرتَه، فالذي لم تمنعه الزنزانةُ من إيصال كلماتِه إلى القارات، لن يمنعه الإبعادُ من البقاء حاضرًا في وجدانِ شعبِه، وفي ذاكرةِ كلِّ من آمن بأن الحرية لا تُقاس بالمكان، بل بالمعنى.

بهذا التحرير، تكسر المقاومةُ قيدًا جديدًا، وتمنح الحياةَ لمناضلٍ جديدٍ يخرج أكثرَ صلابةً مما دخل، وتؤكد أن الأسرى الذين حاول الاحتلالُ أن يحكم عليهم بالموت البطيء، هم من يحكمون اليوم على العالم بالبقاء في ذاكرة الحرية. فباسم خندقجي لا يعود إلى الحياة فحسب، بل يُعيد تعريفَ الحرية ذاتها: حريةَ الكلمة، وحريةَ الروح، وحريةَ الإنسان الفلسطيني الذي يكتب تاريخَه من وراء الجدران، ويمضي به إلى ضوء العالم.