ثروات القطب الشمالي.. قصة صراع مؤجل بين الدول الكبرى

يقول المثل الشعبي: “يذوب الثلج ويَبان المرج”، وفي القطب الشمالي يذوب الثلج فعلاً، لكن ما يظهر تحته ليس مرجًا أخضر، بل مزيج من الكنوز والصراعات، من الأطماع السياسية إلى الحرائق الجيوسياسية التي تتّقد ببطء تحت الجليد.

في تلك المنطقة، التي تُعدّ كنز الكرة الأرضية ومركز ثرواتها، والتي كانت يومًا رمزًا للهدوء والجمود والبياض المطلق، يدور سباقٌ محموم بين الأقطاب الدولية على النفوذ العسكري والاقتصادي، وتنبعث رائحة حربٍ باردةٍ جديدة، لكنها هذه المرة “باردة جدًا” بحق، تدور في صمتٍ فوق الجليد، ووقودها ليس فقط النفط والغاز، بل الهيمنة على المستقبل نفسه.

ومع كل ميلٍ يذوب من الجليد، يزداد السباق سخونةً بين القوى الكبرى، وكأن الطبيعة تفسح الطريق لصراعٍ جديد على السيطرة، فهل يصبح هذا الركن البارد من العالم شرارةَ توترٍ دوليٍ جديد؟ وكيف تجرّ الأسوار العسكرية المنطقة إلى مواجهةٍ مفتوحةٍ على النفوذ والثروات المدفونة تحت الجليد المنحسر؟

من يملك القطب الشمالي؟

منذ توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، التي تنظِّم استغلال الموارد الاقتصادية في منطقة القطب الشمالي، والعالم يعيش على مبدأ أن لا أحد يملك هذه المنطقة بالكامل، فتلك المساحة المتجمّدة التي تلامس 3 قارات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والممتدة على أكثر من 14 مليون كيلومتر مربع، تُعدّ “أرضًا بلا مالك” وفق القانون الدولي، لكن الواقع مختلف تمامًا.

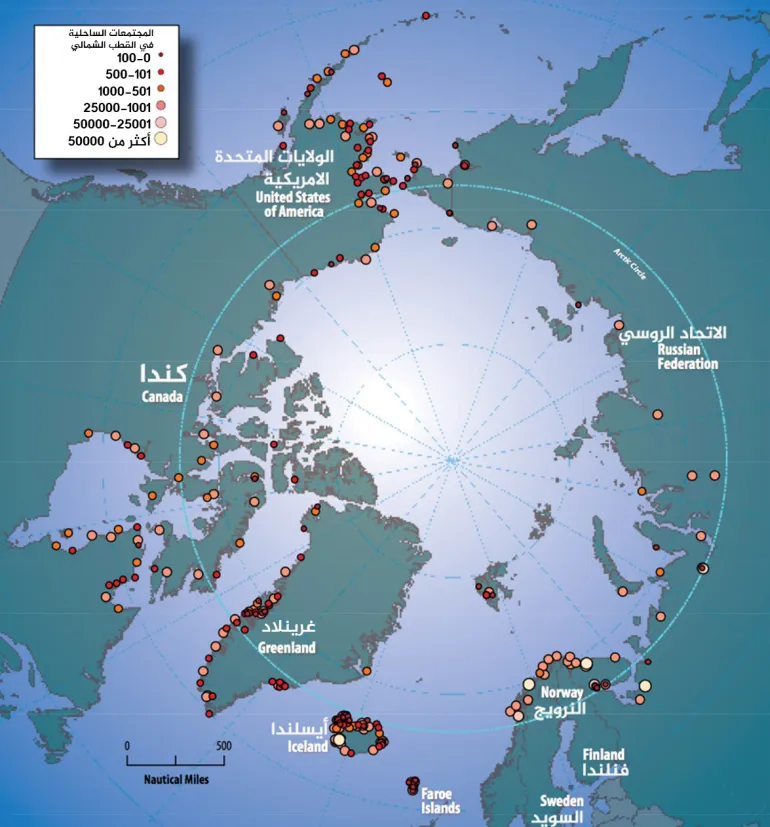

فالدول التي تقع على حدود القطب الشمالي، وهي روسيا، وأمريكا (عبر ألاسكا)، وكندا، والنرويج، والدنمارك (عبر جرينلاند)، والسويد، وفنلندا، وآيسلندا، تتصرف وكأنها أوصياء على ما تحت الجليد، وكلٌّ منها تعتبر حدودها مع القطب الشمالي مبررًا جغرافيًا كافيًا لفرض السيطرة ودخول المنافسة، وترسم حدودها بخطوط تمتد تحت الماء، وتتنازع خرائطها في صمتٍ باردٍ يسبق العاصفة.

ظاهريًا، يبدو أن مجلس القطب الشمالي – وهو هيئة حكومية دولية تأسست لتعزيز التعاون العلمي والبيئي بين الدول الثماني، وتحدّد معظم المسائل القانونية المتعلقة بالمنطقة – يحكم المنطقة بمعايير السلم والتنسيق، لكن خلف الطاولات الدبلوماسية يدور سباقُ نفوذٍ محموم بين دول المجلس، فلكل دولة رؤيتها وحدودها المرسومة بدقة.

بينما تدّعي روسيا أن جرفها القاري يمتد آلاف الكيلومترات شمالًا، ليشمل قاع البحر الممتد تحت القطب ذاته، ترى كندا إن جرفها يمتد بالمسافة نفسها، بل أكثر قليلًا، أمَّا الدنمارك فتطالب – رغم بُعدها النسبي – بحقوقٍ تمتد من غرينلاند إلى مركز القطب، وكلا البلدين يتنافسان منذ أكثر من 50 عامًا على ادعاء ملكية جزيرة “هانز” الصخرية غير المأهولة، التي تقع في قناة مائية على مسافةٍ متساوية بين غرينلاند التي تتبع مملكة الدنمارك وبين كندا.

أما أمريكا، التي تفصلها عن روسيا مسافة 80 كيلومترًا فقط عند مضيق بيرينغ بين روسيا وألاسكا، فهي تفضّل الفعل على القول، وتمارس نفوذها من خلال ألاسكا التي اشترتها واشنطن من روسيا عام 1867 بمبلغٍ زهيدٍ حينها، يعادل 125 مليون دولار بالفترة المعاصرة، وتعتبرها اليوم بوابتها الطبيعية إلى الشمال المتجمّد، ونقطة انطلاق نحو الموارد والطرق البحرية الجديدة التي قد تغيّر وجه العالم.

ويمنح القانون الدولي كل دولة من دول اتفاقية قانون البحار حق الحصول على موارد تقع في نطاق 370 كيلومترًا من سواحلها، لكن معظم الثروات الحقيقية – خصوصًا حقول الغاز العملاقة والنفط والمعادن النادرة – تقع خارج هذه الحدود، وهذا ما جعل الدول القطبية تبدأ في إرسال بعثاتٍ علمية، وتسيير دورياتٍ، وبناء قواعد عسكرية لإثبات امتداد جرفها القاري، مستندةً إلى حججٍ جيولوجيةٍ وتقارير علمية.

وفي عام 2007، قامت روسيا بما يشبه المشهد الرمزي في فيلمٍ سياسيٍ ضخم، حيث وضع غواصون روس علم بلادهم على قاع البحر أسفل القطب الشمالي في خطوةٍ رمزية، معلنين المطالبة بمنطقةٍ متنازعٍ عليها مع كلٍّ من كندا والدنمارك.

في ذلك الوقت، لم يُؤخذ هذا التصرف على محمل الجد، واعتُبر مجرد استعراضٍ سياسي، لكن بعد 16 عامًا، وفي 21 فبراير/ شباط 2023، تغيّر المشهد تمامًا حين صادقت لجنةٌ تابعةٌ للأمم المتحدة على معظم البيانات التي قدمتها موسكو لتدعم مطالبها.

ورغم أن القرار الأممي لا يُعدّ الكلمة الفصل في مسألة السيادة على القطب الشمالي، إلا أنه منح موسكو أفضليةً استراتيجيةً ضخمة، إذ يتيح لها شرعيةً جزئيةً على مساحةٍ تزيد عن 1.7 مليون كيلومتر مربع إضافي من قاع البحر.

اليوم، تبدو روسيا في موقع القيادة في معركة السيطرة على القطب، فهي تملك الإطلالة الأكبر بما يتجاوز نصف مساحة المنطقة القطبية، وأكثر من 24 ألف كيلومتر من السواحل الممتدة على طولها، وتتحكم بأكبر عددٍ من الموانئ القطبية وممرات الشحن، من مورمانسك إلى بحر بارنتس، حتى جزر نوفايا زيمليا.

هذا التفوق الجغرافي جعلها اللاعب الأقدر على فرض “قواعد اللعبة”، ومكّنها خلال العقد الأخير من توسيع وجودها العسكري بشكلٍ غير مسبوقٍ في أقصى الشمال، وهذه التحركات يبررها الكرملين بأنها تأتي لحماية الحدود الوطنية، ومصالحها الاستراتيجية، وتأمين مشروعات البنية التحتية الضخمة الهادفة إلى استخراج الموارد الطبيعية.

على الجانب الآخر، تسعى كندا والدنمارك لتثبيت حقّهما عبر التحالفات داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما تحاول أمريكا أن تُبقي القطب ضمن مجالها الاستراتيجي، مدركةً أن السيطرة على خطوط الإمداد بين آسيا وأوروبا لا تقل أهمية عن السيطرة على الشرق الأوسط أو المحيط الهادئ.

وفي خضم هذه المنافسة، تظهر الصين كـ”الضيف الثقيل” الذي لا يملك حدودًا قطبية، لكنها تُصرّ على تعريف نفسها كـ”دولة مجاورة للقطب الشمالي”، بسبب الممر البحري الشمالي الشرقي الذي تسلكه الدول السفن بشكلٍ متزايدٍ لقصر المسافة، بل تعتبر نفسها دولةً شبه قطبية، لكنها تتصرف وكأنها دولةٌ قطبية بالفعل، على الرغم من بُعدها عن أقرب نقطة في القطب الشمالي بمسافة 1500 كيلومتر، وترى أن الثروات في المنطقة القطبية هي ملكٌ عام، ولا يحق لأحد احتكارها.

أسرار القطب الشمالي.. كيف نسجت روسيا شبكة تجسس نووية خفية من قلب أوروبا؟ وبمعدات أمريكية وغربية؟ pic.twitter.com/EISwbYLFyw

— نون بوست (@NoonPost) October 31, 2025

وتُقدّم الصين – التي حصلت على صفة مراقب في مجلس القطب الشمالي – نفسها كقوةٍ “محايدة” تسعى للتعاون العلمي والاقتصادي، لكن الغرب ينظر إليها بعين الريبة، ويرى في تحركاتها بدايةً لاختراقٍ جيوسياسيٍ جديدٍ في قلب النظام الغربي، فوجودها في الشمال لا يتعلق فقط بالطاقة، بل أيضًا بالطرق التجارية الجديدة التي قد تختصر المسافات بين آسيا وأوروبا، وتقلل اعتمادها على الممرات الخاضعة للنفوذ الأمريكي مثل قناة بنما وسواحل المحيط الهندي.

وتُبرّر بكين وجودها بمشاريع البحث العلمي والاستكشاف البيئي، لكنها تبني أيضًا كاسحاتِ جليدٍ ضخمة، تعمل تدريجيًا على توسيع مجال نفوذها في القطب الشمالي عبر استثمار مليارات الدولارات في حقول الغاز في القطب الشمالي الروسي، في شبه جزيرة “يامال” تحديدًا، وعبر توسيع مشاريع التعدين في المنطقة، فقد قامت بالفعل بتأمين مخزون أنواعٍ نادرةٍ من التربة في غرينلاند.

وفي عام 2013، دخلت سفينة “يونغ شينغ” كأول ناقلة بضائع إلى أوروبا قادمة من الصين، مبحرةً في مياه الدائرة القطبية الشمالية. هذا الطريق أطلقت عليه بكين لاحقًا “طريق الحرير القطبي”، أي فرع جديد من مبادرة الحزام والطريق، يمتد عبر الجليد نحو أوروبا، ويُلخّص طموحاتها في أقصى الشمال.

كل هذا يجعل سؤال “من يملك القطب الشمالي؟” سؤالًا بلا إجابةٍ حاسمة، ففي نظر القانون، القطب لا يملكه أحد، وفي نظر السياسة، القطب يملكه من يستطيع أن يفرض نفسه عليه، أمَّا في نظر الواقع، فهو يُدار بمنطق “القوة مقابل القدرة”، حيث كل دولة تضع علمها حيث تصل سفنها وكاسحاتها وغواصاتها.

حين تُكتشف الثروة تُوقظ الوحوش النائمة

هذا بالضبط ما حدث في القطب الشمالي، فبينما ظلّت تلك المنطقة لعقودٍ طويلة رمزًا للطبيعة البِكر، والبياض الأبدي الذي لا تطأه إلا أقدام العلماء والمستكشفين، انكشف وجهٌ آخر أكثر توترًا، تتداخل فيه الطاقة والسياسة والتجارة، لتتحول “أرض الجليد” إلى كنزٍ يحلم به الجميع، وساحةٍ جديدة لصراع القوى العظمى على موارد الكوكب.

قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الصراعات وتطوراتها، لا بدَّ أن نعرف دوافعها، والتي تكمن في المقام الأول في الثروات التي يخبئها الجليد هناك، فأسفل طبقاته الصلبة يرقد خزانٌ هائلٌ من الثروات، وتشمل حوالي ربع إجمالي موارد الوقود الأحفوري غير المكتشفة في العالم، أي حوالي 90 مليار برميل من النفط (13% من احتياطي نفط العالم)، وأكثر من 50 تريليون مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي (30% من الاحتياطي العالمي من الغاز).

ليس هذا فحسب، بل إن المناطق القطبية تُعد واحدةً من أغنى المناطق في العالم بالموارد المعدنية الطبيعية، وأهمها العناصر النادرة كالنيكل، والبلاتين، والتيتانيوم، واليورانيوم، والزنك، والتي تدخل في صناعة التكنولوجيا الحديثة، والبطاريات، والسيارات الكهربائية، والصناعات العسكرية، إضافةً إلى الاحتياطي الكبير من المعادن النفيسة مثل الألماس والذهب، والتي تتجاوز قيمتها مجتمعةً تريليوني دولار، ثلثها موارد الطاقة، ناهيك عن ثروةٍ سمكية يمكن أن تُطعم كوكبًا بأكمله لعقود، ما يجعلها محط أنظار الكبار.

ومع تزايد شهية الدول نحو الموارد الطبيعية، فإن ذوبان الجليد يجعل القطب الشمالي أكثر أهميةً اقتصاديًا واستراتيجيًا، حيث سيظهر في المنطقة ممراتٌ مائيةٌ للشحن البحري، التي ستربط قارات آسيا وأوروبا والأمريكيتين، ما سيجعل عمليات التنقيب والملاحة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والعسكرية ممكنةً بعد أن كانت مستحيلةً قبل الذوبان، وسيغدو الوصول إلى مناطق الثروات البحرية ومخازن الطاقة والمعادن التي تمثّل كنزًا قيمته تريليونات الدولارات، أسهل.

على مدى الأربعين عامًا الماضية، تقلَّصت مساحة وحجم الكتلة الجليدية في المنطقة إلى النصف، فيما تشهد المنطقة القطبية ارتفاعًا في درجات الحرارة أسرع بنحو 4 مرات من المتوسط العالمي. هذا الاحتباس الحراري أذاب معه الستار عن خبايا ونوايا القوى الكبرى التي تتسابق في محاولة الهيمنة على خيرات وموارد هذا القطب، ومع انحسار الجليد هناك، قد يتعيّن إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات الموجودة حتى اليوم.

وكشف الجليد المنحسر عن ممراتٍ بحريةٍ استراتيجية، تشهد اختبار أعتى أنواع السلاح والصواريخ العابرة للقارات، من بينها الممر الشمالي الغربي الكندي، الذي يمر عبر مياه أمريكا وغرينلاند وكندا، والممر البحري الشمالي الذي تسيطر عليه روسيا، وتعمل على تحويله إلى بديلٍ استراتيجيٍ لقناة السويس.

في عام 2024، شهد هذا الطريق مرور 97 رحلة شحن فقط، غالبيتها محمّلة بالصادرات الروسية المتجهة إلى الصين، وهو رقمٌ ضئيلٌ مقارنةً بقناة السويس التي تعبرها نحو 13 ألف سفينة سنويًا. ورغم هذا الفارق الكبير، لا تُخفي موسكو طموحها في جعل الممر القطبي طريقًا تجاريًا عالميًا في المستقبل، إذ تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمضاعفة حجم الشحنات عبره، مؤكدًا أن من يسيطر على هذا الممر، سيسيطر على مستقبل التجارة العالمية.

ومع استمرار ذوبان الجليد بوتيرةٍ أسرع من أي وقتٍ مضى، تحوّلت الممرات القطبية إلى شرايين ذهبية، تُساهم في توفير استهلاك الوقود ونفقات السفن التشغيلية، وتختصر الوقت والمسافة بين الشرق والغرب بآلاف الكيلومترات، وكلها عوامل تجعل هذه الطرق محط أنظار شركات النقل العالمية. فعلى سبيل المثال، المسار البحري بين اليابان ونيويورك عبر القطب الشمالي أقصر بنسبة 19% من طريق قناة بنما، فيما يُعد الطريق بين اليابان وشمال أوروبا أقصر بنسبة 30% من طريق المحيط الهندي وقناة السويس.

ورغم أن هذه الطرق ما زالت محفوفةً بمخاطر الجليد المتحرك، والظروف المناخية القاسية، وضعف البنية التحتية للموانئ في أقصى الشمال، يرى الخبراء أن النقل التجاري واسع النطاق عبر القطب الشمالي قد يصبح أمرًا ممكنًا على مدار العام مع استمرار ذوبان الجليد، فوفقًا للتقديرات، قد يصبح القطب الشمالي خاليًا تمامًا من الجليد بحلول عام 2030، ما يفتح الباب أمام فرصٍ اقتصادية وجيوسياسية جديدة.

وراء هذه التقديرات يكمن تغييرٌ استراتيجيٌّ عميق، فالممرات القطبية لن تكون مجرد طرقٍ تجارية، بل محاور نفوذٍ سياسيٍّ وعسكري، وتتجلى الثروة كأداةٍ سياسية، فكلّما تقدّمت روسيا في مشروعاتها الاقتصادية بالقطب، ازدادت قدرتها على ابتزاز الغرب اقتصاديًا، مستفيدةً من اعتماد أوروبا الطويل على الغاز الروسي، وحتى مع العقوبات الغربية بعد غزو أوكرانيا، بقيت موسكو قادرةً على اللعب بورقة القطب، إذ تُراهن على أن القرن الحالي سيكون قرن الشمال.

عسكرة القطب الشمالي

طوال عقودٍ، كان القطب الشمالي منطقةً بعيدةً عن التوترات، لكن السباق على نطاقاتٍ اقتصاديةٍ جديدةٍ يجري بالتوازي مع عسكرة المنطقة، فروسيا تعمل منذ سنواتٍ على تسليح الشمال، حيث حشدت أساطيلها العسكرية، وأعادت بناء قواعدها هناك تحسبًا لأي مواجهةٍ مستقبليةٍ، ودفاعًا عن أراضيها ومصالحها المشروعة على حدّ تعبير موسكو.

ومع النشاط العسكري والاقتصادي الروسي المتزايد في القطب الشمالي، عادت واشنطن للاهتمام بألاسكا رغم أن ناتجها المحليّ الإجمالي لا يَشكَّل سوى 0.24% من إجمالي الناتج المحليّ الأمريكي لعام 2020، وأعاد الجيش الأمريكي تنشيط قوّةٍ متخصِّصةٍ هناك، وأعلنت استحداث منصبِ سفيرٍ لمنطقةِ القطبِ الشماليِّ بهدف تكثيف دبلوماسيتها هناك.

وتجلَّى الاهتمام الأمريكي المتزايد بالقطب الشمالي منذ حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى عن رغبته في شراء غرينلاند، أكبر جزيرةٍ في العالم، والتي تقع على حافة المحيط المتجمّد الشمالي، وأعاد التأكيد على ذلك في ولايته الثانية أيضًا، واستخدم كلّ أساليب الضغط الممكنة لتعزيز نفوذ بلاده في المنطقةِ القطبية، لكن ما وراء كلماته يكشفُ الاهتمامَ الأمريكيَّ بالسعيِ لمزيدٍ من النفوذ في القطب الشمالي.

وأدرك ترامب مبكرًا أهميةَ القطبِ الشماليِّ في إعادةِ ما يسميه “عظمةَ الولاياتِ المتحدة” التي يمتد نفوذها من غرينلاند التي لا تزال أمريكا تحتفظ بقاعدةٍ عسكريّةٍ فيها، مرورًا بكندا التي دعاها لتصبح الولايةَ الأمريكيةَ الـ51، وصولًا إلى أمريكا الوسطى، ويرى أن الوجودَ القويَّ هناك أمرٌ أساسيٌّ لمواجهة الشراكة بين روسيا والصين، والتي يصفها البلدان بـ”صداقةٍ بلا حدود”.

قبل ترامب، نقل سلاحُ الجوِّ الأمريكيِّ قاذفاتٍ قنابلٍ من طرازِ “بي-1” إلى النرويج، وبعد أسابيع قليلةٍ من وصوله إلى البيت الأبيض للمرة الأولى، بعث الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن برسالةٍ إلى روسيا مفادها أن أمريكا مستعدّةٌ للدفاعِ عن حلفائها في الدائرةِ القطبيةِ الشمالية ضدّ أي هجومٍ روسيٍّ محتملٍ، لكن خبراءَ يعتبرون هذه إشارةً أيضًا على رغبةِ واشنطن في عدم فقدانِ تبعيّةِ المنطقةِ إليها.

لذلك، كان لافتًا أن يرد في عقيدةِ السياسةِ الخارجيةِ الروسيةِ لعام 2022 ذكرُ القطبِ الشماليِّ من ضمن المصالحِ القوميّةِ العليا لروسيا، ليس لأنها المرةُ الأولى فحسب، بل لأن روسيا لديها الكثيرُ من الجليد، وخاضت أعتى حروبها التاريخية بهدفِ الهروبِ من البردِ والوصولِ إلى المياهِ الدافئة، تنفيذًا لوصيةِ الإمبراطورِ بطرسَ الأكبر، بأن يضعَ الروس أرجلَهم في المياهِ الدافئة.

واليوم، تبدو هذه الطموحات أقربَ إلى التحققِ من أيّ وقتٍ مضى، فقد أنشأت روسيا قبةً وقائيةً في القطب الشمالي لحمايةِ سواحلها الشاسعة، فأعادت تشغيلَ قواعدَ سوفيتيةٍ قديمةٍ، وشيَّدت موانئَ وجُزُرًا جديدةً لأغراضٍ عسكريةٍ تشمل الرصدَ والتجسّسَ والدفاعَ، وطوّرت في الوقتِ نفسه صواريخَ فرطَ صوتيةٍ قادرةً على الإفلاتِ من أنظمةِ الرادارِ والدفاعِ الأمريكية.

كما استثمرت موسكو بكثافةٍ في البنيةِ التحتيةِ والموانئِ والسفنِ لتأمينِ طريقِ بحرِ الشمال، مدعومةً بشبكةٍ من المدارجِ الجويةِ الحديثةِ التي عزَّزت قدرتها على التحركِ في المنطقة.

ووفقًا لتحليلاتِ المعهدِ الدوليِّ للدراساتِ الاستراتيجيّةِ، يفوق عددُ القواعدِ الروسيةِ داخلَ الدائرةِ القطبيةِ قواعدَ الناتو بنحوِ الثلث تقريبًا، وتبرز ضمن هذه المنظومةِ قاعدةُ “المثلثِ الشماليِّ” (تريفويل) في أرخبيلِ فرانزِ جوزيف لاند، حيث مدت روسيا مَدرجَ الطائراتِ ليستوعبَ القاذفاتِ الاستراتيجيةِ الثقيلةِ مثلَ “تي يو‑95″، النظيرِ الروسيِّ لطائرةِ “بي‑52” الأمريكية.

هذه القاعدة تحديدًا تثير قلقَ الغربِ لقربها من أراضي حلفِ الناتو، ووقوعها ضمن مدى صواريخِ الدفاعِ الساحليِّ الروسيةِ القادرةِ على استهدافِ السفن على بعدٍ يقارب 257 كيلومترًا، وهو تهديدٌ مباشرٌ يثير مخاوفَ واشنطنَ وحلفاءَها.

لم تكتفِ روسيا بإعادةِ بناءِ قواعدها في القطبِ الشماليِّ، بل نشرت هناك أقوىَ أساطيلها وأكثرها تسليحًا، ففي شبهِ جزيرةِ كولا المطلةِ على بحرِ بارنتس، يحتفظ أسطول الشمالِ الروسي بجزءٍ كبيرٍ من ترسانتِه النووية، ويعدُّ أحدَ أعمدةِ قوّته البحرية، حيث يتمركز مقرُّه في سيفيرومورسك.

هذا الأسطولُ يشكّل نحو ثلثي القدراتِ البحريةِ الروسيةِ، ويضمُّ 16 غواصةً قتاليةً، بينها 6 تعملُ بالطاقةِ النوويةِ و8 قادرةٌ على إطلاقِ صواريخٍ باليستيةٍ بعيدةِ المدى، وطوّرت موسكو ضمنَه الغواصةَ “بيلغورود” المزودةَ بطوربيدٍ نوويٍّ فائقِ التطور يُعرف بـ”بوسيدون”، قادرٍ على التسلّلِ عبرَ أعماقِ البحرِ وإحداثِ تسونامي إشعاعيٍّ مدمّر، كما اختبرت صاروخَ “زيركون” الذي تفوقُ سرعتهُ تسعَ مرّاتٍ سرعةَ الصوت، وتكتمل هذه المنظومةُ بالطرادِ النوويّ “بطرسَ الأكبر” المزودِ بترسانةٍ متقدمةٍ، ليجعلَ من الشمالِ الروسيِّ قلعةً بحريةً محصنةً في وجهِ أيِّ تهديدٍ غربيٍّ.

يأتي هذا في وقتٍ أصبحت فيه شهيةُ الصينِ هذه المرّةِ أيضًا مفتوحةً على الثرواتِ وممرّاتِ التجارةِ بالقطبِ المتجمّد، فهي تملك محطّتينِ بحثيّتينِ دائمتينِ في القطبِ، واحدةً في النرويجِ والأخرى في أيسلندا، ويُعتقدُ أنها تستخدمُ في محطّاتها هناك أنظمةَ أقمارٍ صناعيّةٍ قادرةً على تتبّعِ الصواريخِ واعتراضِ الاتصالاتِ العسكريةِ، ويراقب الصينيونَ المنطقةَ عن طريقِ الجوّ وعبرَ منطادِ تجسّسٍ حلَّقَ فوق أمريكا وكندا بدايةَ عامِ 2023.

كما بنت الصين كاسحاتِ جليدٍ تعملُ بالطاقة النووية يفوقُ حجمها 30 ألف طنّ، وهي أكبر من قدرات كلّ الدولِ باستثناء روسيا، وسعت أيضًا لتمويلِ إنشاءِ ثلاثةِ مطاراتٍ في غرينلاند، ما أثار مخاوفَ البنتاغون من أن الصين تسعى لموطئِ قدمٍ عسكريٍّ لها قبالة سواحلِ كندا.

وفي سياقِ السباقِ إلى القطبِ الشمالي، حدَّثت النرويجُ أسطولَها البحريَّ، ونقلت مقرَّ قيادته لتحقيقِ إشرافٍ أوسعَ على المحيطِ القطبيِّ، وعزَّزت الدنماركُ ميزانيّتها العسكريةَ لتكثيفِ قواتِها في قاعدةِ “ثول” الاستراتيجيّةِ في شمالِ غرينلاند، حيث نشرت معداتٍ تكنولوجيةً متقدمةً لرصدِ الصواريخ، في حين أنفقت كندا، التي تُعدُّ ثانيَ أكبرِ دولةٍ إطلالةً على المنطقة، سبعةَ ملياراتِ دولارٍ لبناءِ أسطولٍ للدفاعِ عن مصالحها.

أما أمريكا التي تخطط لبناءِ كاسحاتٍ جديدةٍ لمواجهةِ كاسحاتِ الدولِ المنافسة، فقد عزّزت علاقاتِها مع دولِ الشمالِ الأوروبيِّ، وزادت من بعثاتِها العلميةِ والعسكريةِ للقطبِ، وتواصل مع حلفائِها في الناتو زيادةَ حجمِ ووتيرةِ التدريباتِ كتلكَ التي حدثت في النرويج عام 2018، وكانت بمثابةِ محاكاةٍ لعمليةٍ دفاعيةٍ للحلف على الحدودِ الروسيةِ، كما شهد عام 2024 أكبرَ مناورةٍ للناتو في المنطقة منذ الحربِ الباردة.

ومع ذلك، يقول خبراءٌ في القطبِ الشمالي إن الدولَ الغربيةَ ستحتاجُ عشرَ سنواتٍ على الأقلّ للحاقِ بالنفوذِ العسكريِّ الروسيِّ في المنطقة متى تقرَّرَ ذلك، لكن روسيا التي يأتي عشرونَ بالمئةٍ (20%) من ناتجِها الإجماليِّ المحليِّ السنويِّ من القطبِ الشماليِّ تستمرُّ بتعزيزِ قدراتها في إطارِ استراتيجيةِ القطبِ الشماليِّ التي تهدُفُ لجعلِها قوّةً محوريّةً فيه بحلولَ عامِ 2035.

كلُّ هذا الحشدُ ومساعي تعزيزِ النفوذ في المنطقة ليس صدفةً، فالرئيسانِ الأمريكيُّ والروسيُّ يدركان جيدًا مصائبَ المناخِ وذوبانَ الجليدِ التي قد تحملُ من جهةٍ أخرى الكثيرَ من الفوائدِ الاقتصاديةِ الشماليةِ في العقودِ المقبلة.

ولم يكن انضمام السويدِ وفنلندا إلى حلفِ الناتو من دونِ تداعياتٍ على موازينِ القوى في الشمالِ المتجمّد لزيادةِ قوّةِ الردعِ ضدّ روسيا في المجالِ الأوروبيِّ، فمع انضمامِهما تكونُ لدولِ الحلفِ الكتلةُ الغالبةُ في مجلسِ القطبِ الشماليِّ، مع زيادةِ الوجودِ العسكريِّ للتحالفِ الغربيِّ على الحدودِ الروسيةِ الأوروبيةِ، وهو ما تنظرُ إليه موسكو على أنّه أكثرُ الخطوطِ الحمراءِ حساسيّةً.

ومع مرورِ الوقت، ترتفع حرارةُ الجغرافيا السياسيةِ هناك بوتيرةٍ غيرِ مسبوقةٍ، وتتزايدُ المخاوفُ من أن تستبّدِلَ الدائرةُ القطبيةُ الشماليةُ الكثيرَ من بياضِها المعهودِ بألوانِ البارودِ والدمِ مع التحشيدِ العسكريِّ للقوىِ الكبرى في إطارِ الردعِ الاستراتيجيِّ، ومحاولةِ اقتناصِ حصةِ الأسدِ من الثرواتِ الباطنيّةِ التي يكشفُها التغيرُ المناخيُّ في تلك المنطقةِ الحسّاسةِ.