الفاشر تغيّر معادلات الصراع: لماذا لم يعد بإمكان القاهرة الاكتفاء بالحياد؟

بات واضحًا أن الحرب السودانية تجاوزت منذ فترة حدود كونها أزمة داخلية محصورة داخل المجال الوطني السوداني، فمسار الحرب واتساع رقعتها وتداخل الفاعلين فيها جعل من آثارها وارتداداتها عاملاً مؤثراً في البيئة الإقليمية ككل، وبما قد يفرض إعادة تشكيل لخريطة التوازنات وموازين القوى في المنطقة، وربما بصورة مغايرة لما هو مستقر حالياً.

وفي هذا السياق، مثّل سقوط مدينة الفاشر في شمال دارفور بيد ميليشيا الدعم السريع نقطة تحول مفصلية في مسار الحرب التي اندلعت منتصف أبريل/نيسان 2023، فالسيطرة على تلك المدينة تحديدًا لا تعني فقط مكسباً ميدانياً كبيراً لطرف من أطراف الصراع، بل تحمل دلالات على احتمالية انتقال الأزمة نحو مرحلة تقترب من تفكك الدولة الوطنية السودانية وفقدان مركزها القدرة على الاحتفاظ بهيكلها ووحدتها السياسية.

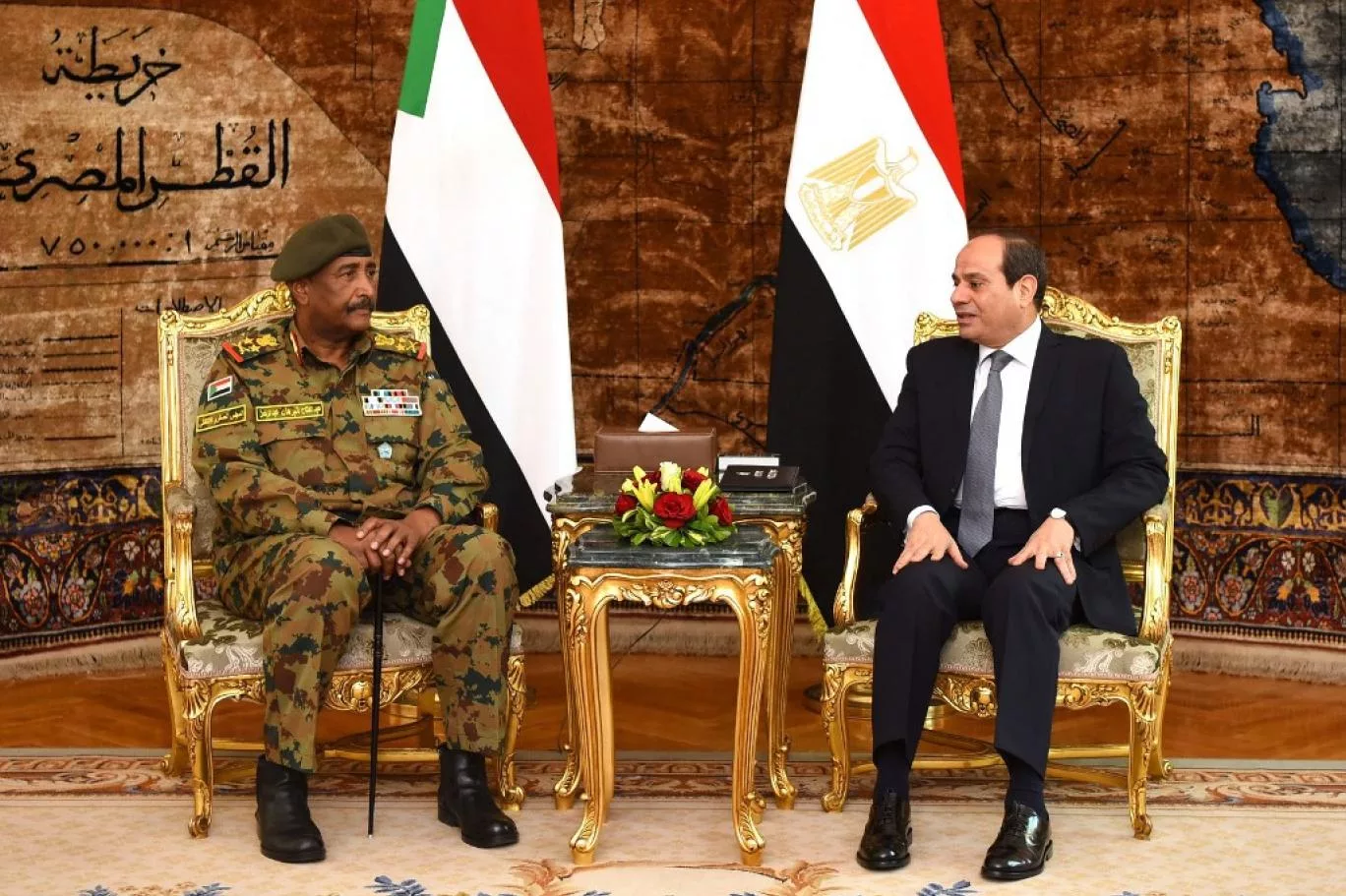

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول أعلنت الميليشيا المدعومة إماراتيًا سيطرتها الكاملة على المدينة بعد معارك قاسية انتهت بالاستيلاء على مقر الفرقة السادسة، باعتباره آخر معقل للجيش في الفاشر، وهو ما أكده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لاحقاً، مبرراً الانسحاب بأنه جاء لتجنب المزيد من سفك الدماء.

هذه اللحظة المفصلية كشفت وبشكل واقعي أن ميزان القوة على الأرض لم يعد كما كان، وأن المعادلة العسكرية تسير باتجاه يجعل السيناريوهات الانشطارية أكثر احتمالاً، وقد فرض هذا التطور نفسه سريعاً على الفضاء الإقليمي، خصوصاً على مصر بحكم الجوار الجغرافي وتشابك التاريخ مع دارفور والسودان.

فالقاهرة التي حاولت طيلة أشهر الحرب الحفاظ على مسافة محسوبة وسياسة أقرب للحياد وضبط الانخراط، وجدت نفسها عملياً أمام واقع لا يسمح باستمرار تلك المقاربة، فأمنها القومي بات معرضاً لاحتمالات متغيرة ومقلقة، ليس فقط على المستوى العسكري والأمني، وإنما أيضاً على المستوى الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي.

ما أهمية الفاشر بالنسبة لمصر؟

تكتسب الفاشر وزنًا جيوسياسيًا خاصًا بالنسبة لمصر، ليس فقط لأنها تقع في شمال دارفور وتمثّل عاصمة الإقليم، بل لأنها تشكل نقطة ارتكاز لوجستية ذات امتدادات مباشرة على خطوط الأمن القومي المصري، فهي تبعد أكثر من 800 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم، ونحو 195 كيلومترًا عن نيالا عاصمة جنوب دارفور، ما يجعلها مركز تماس في قلب العمق الغربي للسودان، ونقطة تحكم في مسار الغرب السوداني باتجاه الحدود الإقليمية.

ولفترات طويلة، ظلّت الفاشر بمثابة آخر حصن فعلي يرمز لبقايا الدولة السودانية المركزية ممثلة في الجيش والحكومة، رغم أنها كانت تعيش حالة اشتباك مستمر منذ شهور، لكنّ عدم سقوطها الكامل في قبضة قوات الدعم السريع منحها مكانة مفصلية في توازن القوى، إذ بقيت تمثل مركز الثقل الرسمي الذي يشير إلى أن الدولة لم تخرج بالكامل من المشهد بعد.

وتذهب أهمية الفاشر إلى ما هو أبعد من بعدها العسكري؛ فهي آخر عقدة استراتيجية في مسارات التهريب عبر دارفور، سواء بالنسبة للسلاح أو الذهب، أي أن السيطرة عليها ليست فقط سيطرة سياسية-ميدانية، بل سيطرة على بوابة موارد وثروات وشبكات نفوذ تمتد خارج السودان ذاته.

ومن ثم فإن سقوطها الكامل بيد طرف واحد لن يكون مجرد تطور عسكري، بل سيكون نقطة انعطاف تعيد صياغة المعادلة الجيوسياسية للسودان، وربما ترسم شكلًا مختلفًا للدولة السودانية القادمة، وهذا هو جوهر ما يجعل الفاشر مفترقًا تاريخيًا، نقطة يمكن أن يحدد عندها ما إذا كان السودان ذاهبًا نحو صيغة دولة واحدة متماسكة، أم نحو صيغة تشظي وتعدد كيانات.

وفي هذا الإطار يصبح إدراج القاهرة في قلب المشهد ليس خيارًا، بل نتيجة حتمية لطبيعة التداعيات المحتملة. فمصر ستكون إحدى أكثر الدول المعنية بتأثيرات هذا التحول، سواء على مستوى الأمن الحدودي، أو منظومة المصالح، أو شكل التوازنات في الإقليم بأكمله.

مقاربات القاهرة

منذ سقوط نظام عمر البشير عام 2019، ثم الانزلاق إلى حرب مفتوحة منذ أبريل/نيسان 2023، باتت المقاربة المصرية تجاه السودان محكومة بأربع دوائر رئيسية من القلق والحسابات الاستراتيجية:

أولًا: المقاربة الأمنية

الحدود الممتدة أكثر من 1200 كيلومتر بين البلدين، أغلبها مناطق صحراوية مفتوحة، تمنح بيئة مثالية للنشاطات الإجرامية والاقتصاد غير الرسمي العابر للحدود، من تهريب السلاح والمخدرات إلى حركة العصابات المسلحة، وهذا الواقع يجعل احتمالية تسلل عناصر مسلحة أو متطرفة إلى الداخل المصري سيناريو واقعي وخطير، لا يقل تهديدًا عن تحديات سيناء أو ليبيا.

ويتصاعد هذا الهاجس في ظل حالة التوتر السياسي والإعلامي المتنامي بين القاهرة وقوات الدعم السريع، وتبادل الاتهامات حول التدخلات والانحيازات في الحرب، ما يرفع من احتمالات ردود فعل انتقامية إذا ما رسخت معادلة سلطوية جديدة في الخرطوم على حساب الجيش.

ثانيًا: المقاربة الاقتصادية والاجتماعية

تتحمل مصر اليوم انعكاسات مباشرة لتفاقم الأزمة السودانية عبر تدفّق أعداد كبيرة من النازحين، تقدّر بنحو 4 ملايين شخص وفق تقديرات غير رسمية، هذا الرقم يضع ضغوطًا إضافية على بنية اقتصادية هشّة وبنية تحتية متهالكة أصلًا.

وفي حال انزلاق السودان نحو سيناريو التقسيم وتحوّل الفوضى إلى حالة دائمة، فإن موجات نزوح جديدة تبدو محتملة للغاية بحكم القرب الجغرافي، وهو ما سيحمل آثارًا اجتماعية وأمنية واقتصادية مضاعفة، قد يصعب على الدولة المصرية احتواؤها.

ثالثًا: المقاربة السياسية

ارتبط السودان تاريخيًا بمكانة الشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية للقاهرة في الجنوب، رغم فترات التوتر الموسمي، ومعنى كوّن السودان دولة واحدة موحدة كان دائمًا جزءًا من تصوّر الأمن السياسي المصري، لذا فإن انقسامه سيضع القاهرة أمام معادلة سياسية صعبة، التعامل مع كيانات متناحرة تُضعف قدرتها على صياغة سياسة خارجية منسجمة تجاه الجنوب، أو تبنّي انحياز معلن لطرف واحد بما يجعلها في مواجهة مباشرة مع الطرف الآخر.

والأسوأ أن مسار التقسيم لا يتم في فراغ، بل على وقع صراع محاور، واشنطن والرياض أقرب إلى الجيش، مقابل موسكو وأبوظبي الداعمتين أكثر لقوات الدعم السريع، هذا يجعل السودان ساحة اشتباك تنافسي دولي وإقليمي على حدود مصر، في وقت تحتاج فيه القاهرة إلى خفض مستويات التوتر الخارجي لا زيادته.

رابعًا: مقاربة الأمن المائي وسد النهضة

تبقى الخرطوم عنصرًا أساسيًا في معادلة الضغط المصري في مواجهة مشروع سد النهضة الإثيوبي، فالسودان كان، بصورة عامة، أقرب لموقف القاهرة في الدفاع عن حقوقهما التاريخية في مياه النيل، رغم الخلافات الإجرائية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

لكن تقسيم السودان أو تفككه إلى سلطة مزدوجة أو متصارعة سيُضعف قدرة مصر التفاوضية، ويفتح باب تمدد نفوذ أديس أبابا داخل السودان، خصوصًا مع العلاقة المتنامية بين إثيوبيا وحميدتي. هذا التحول يهدد بتحوّل الجنوب المصري إلى خاصرة رخوة في أهم ملف استراتيجي وجودي بالنسبة لمصر.

في المجمل، كل مقاربة من هذه المقاربات الأربع لا تعمل منفصلة، بل تتقاطع وتتشابك في دائرة تأثير مركبة تجعل مصر معنية جوهريًا بمستقبل الخريطة السودانية، ولذا فإن القاهرة ليست مراقبًا بعيدًا لما يجري، بل طرف مضطر لإعادة حساباته سريعًا، لأن مآلات الحرب ستنعكس مباشرة على أمنه وحدوده ونظامه الإقليمي الذي يعتبر السودان أحد ركائزه الأساسية.

ما التداعيات المحتملة؟

شكّلت المقاربات الأربع السابقة – الأمنية والاقتصادية والسياسية والمائية – عامل كبح للقرار المصري، ودافعًا لتبنّي سياسة انخراط محدود يقوم على مسافة محسوبة من الأطراف السودانية المتحاربة، حتى في حال وجود دعم غير مباشر للجيش، لكن سقوط الفاشر أنهى عمليًا صلاحية هذه المعادلة، إذ سقط الأساس الذي كانت القاهرة تستند إليه في تبرير سياسة الحياد النسبي: بقاء توازن القوة بين الطرفين وعدم قدرة أي منهما على فرض واقع جديد.

اليوم ومع تقدّم قوات الدعم السريع ووصولها إلى تخوم المجال الجغرافي المتصل بالحدود المصرية، يصبح الجمود أو الاكتفاء بدور الوسيط خيارًا غير قابل للاستمرار، وعليه تتعامل القاهرة مع هذا التحول باعتباره لحظة انتقال حرجة تفتح ثلاثة مسارات تهديد رئيسية:

أولًا: سيناريو إعادة رسم الجغرافيا السياسية جنوب مصر

إذا استمر مسار الحرب بنفس الاتجاه بعد سقوط الفاشر، وتحديدًا بعد الانتقال إلى كردفان، فإن تصور الانقسام السوداني قد يتحول من احتمالية نظرية إلى صيغة واقعية شبيهة بكونفدرالية غير معلنة، ينفصل فيها الشرق عن الغرب سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وهذا يعني عمليًا تشكل دارفور ككيان ميليشياوي كامل، لتصبح مصر أمام جنوبين، جنوب رسمي مرتبط بالجيش والحكومة، وجنوب ميليشياوي مرتبط بحميدتي. وهو وضع ينطوي على تهديد لوجستي واستراتيجي مباشر للأمن المصري.

ثانيًا: توسع خطوط التهريب والاقتصاد الحربي

الموقع الجغرافي للفاشر يجعلها عقدة مركزية في مسارات تهريب السلاح والذهب والمقاتلين، ومن ثم فإن سيطرة الميليشيا عليها وتقدمها غربًا وجنوبًا غربًا يزيد خطر تدفقات نوعية نحو الحدود المصرية، ويفتح الباب أمام إعادة هندسة موازين القوى على الحدود عبر إدخال أطراف إقليمية منافسة لمصر داخل هذا الفراغ الحدودي المتسع.

هذا يشكل تهديدًا بنيويًا لا يتعلق فقط بخسارة السيطرة على الحدود، بل بتغيير معادلة الأمن الجنوبي المصري من الأساس، مع الوضع في الاعتبار موجات الهجرة والنزوح المتوقعة مما يمثل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المصري الذي يئن بطبيعة الحال من استضافة أكثر من 4 مليون سوداني حتى اليوم.

ثالثًا: إضعاف الحلف التفاوضي في ملف سد النهضة

كانت القاهرة تعتمد على الخرطوم كركيزة تفاوضية داعمة في مواجهة التعنت الإثيوبي، وعليه فإن انهيار وحدة الدولة السودانية أو انقسامها إلى سلطتين متنازعتين سيحرم مصر من هذا السند، بل قد يتيح لإثيوبيا توظيف علاقاتها بحميدتي لتعزيز موقعها التفاوضي، ما يضاعف المخاطر على الأمن المائي المصري ويفتح الباب أمام تبدّل موازين التفاوض لصالح أديس أبابا بصورة هيكلية وليست ظرفية.

من هنا يمكن القول إن، ما بعد الفاشر ليس كما قبلها، هكذا يفترض، إذ أن سقوط المدينة لم يغيّر ميزان القوى داخل السودان فقط، بل أعاد صياغة مستوى الضغط الاستراتيجي على القاهرة وأجبرها على إعادة تعريف حدود الحياد وحدود التدخل في آن واحد.

سيناريوهات التحرك المصري

إذا نظرنا إلى تطور المقاربة المصرية منذ اندلاع الحرب السودانية، يمكن ملاحظة أن هوامش الحركة التي كانت تمتلكها القاهرة بدأت تتآكل تدريجيًا، إلى أن وصلت بعد سقوط الفاشر إلى حدها الأدنى، هنا لم يعد الحياد خيارًا عمليًا أو قابلًا للاستمرار، ولم تعد مصر تملك ترف مراقبة المشهد من الخارج؛ فالسودان إذا انزلق إلى فوضى كاملة سيتحوّل إلى نموذج أكثر خطورة بكثير من السيناريو الليبي بشكله الحالي.

فالمساحة الشاسعة التي تعادل ثلاثة أضعاف مساحة ليبيا، جنبًا إلى جنب مع حجم ترسانة السلاح المنتشرة داخل السودان وتعدد مصادر دعمها، يجعل احتمالات الانفلات السوداني أكثر فتكًا وإمكانية التصدير والتسرب عبر الحدود أكبر بكثير، ولهذا تحاول القاهرة، ضمن حدود الممكن، الحفاظ على حد أدنى من “الدولة المركزية الممكنة للاستعادة” مهما طال الزمن، لا الانزلاق إلى تفكك نهائي يخلق كيانات أمر واقع خارج السيطرة.

وبناء على التحول في طبيعة التهديد بعد سقوط الفاشر، تجد مصر نفسها أمام مسارين رئيسيين:

السيناريو الأول: دعم الجيش السوداني بشكل مباشر في مواجهة قوات الدعم السريع

وهذا سيناريو شديد الحساسية وملغم بالاصطدام، فبعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر وإحكام قبضته على دارفور بأكملها تقريبًا، فإن أي انخراط مصري داعم للجيش بصورة واضحة قد يترجم إلى مواجهة مباشرة مع حميدتي، خصوصًا في ظل التصريحات العدائية المتبادلة سابقًا، وهو خيار مكلف ومفتوح على احتمالات تصعيد قد يخرج عن نطاق السيطرة.

السيناريو الثاني: تعزيز المسار الدبلوماسي وإعادة بناء التوازن النسبي

وهذا ما يبدو أقرب كخيار تكتيكي واستراتيجي لمصر في هذه المرحلة، ولها سوابق عدة في هذا المسار، بحيث تُفعّل القاهرة قنوات تواصل جديدة ومتوازية مع كل من الجيش وقوات الدعم، بهدف احتواء الزخم التصعيدي ومنع تثبيت الواقع التقسيمي.

غير أنّ نجاح هذا المسار مرتبط بقدر كبير بمدى استعداد الأطراف لقبول حلول وسط، وهو أمر غير متوفر حاليًا بسبب العناد والتصلب الميداني لدى الطرفين، ولذلك قد تجد القاهرة نفسها مضطرة لاستدعاء شركاء إقليميين (خليجيين تحديدًا) ودوليين للضغط والتخفيف، وهو ما بدا يلوح في الأفق فعليًا، مع تعزيز دور الدبلوماسيات العربية والأفريقية لمنع انتقال الملف إلى طاولة التدويل الكامل، فالتدويل إذا وقع سيجرد القاهرة من أي قدرة على التأثير، ويحوّل السودان إلى ساحة تجريب استراتيجيات دولية تُصاغ خارج المنطقة، وبما يهدد الأمن المصري والعربي في آن واحد.

وفي ظل هذا كلّه، يُتوقّع أن تتجه مصر إلى تشديد إجراءات الضبط الحدودي على نحو غير مسبوق، ليس فقط مع السودان، بل مع ليبيا أيضًا، مع احتمالية التمدد نحو خطوط أعمق باتجاه تشاد إذا لزم الأمر، فهنا تصبح إدارة الحدود وإغلاق مسارات المخاطر هي الأولوية الأمنية القصوى للقاهرة في المدى القريب، إلى حين تبلور مسار سياسي يُعيد السودان إلى حالة الدولة الممكنة لا حالة الفراغ القابل للانفجار.

في المحصلة، يبدو أن الحرب السودانية دخلت مرحلة تجاوزت فيها كل قواعد الاشتباك السابقة، فالسقوط الدراماتيكي للفاشر لم يكن محطة عابرة في مسار المعركة بقدر ما كان نقطة انكسار لصورة السودان الموحد وجرس إنذار عال الصوت إلى أن البلاد باتت تقترب أكثر من نقطة اللاعودة.

هذا التحول لا يغيّر فقط شكل الصراع داخليًا، بل يعيد ترتيب حسابات الإقليم برمته، ويعيد فتح أسئلة كبرى حول مستقبل الدولة الوطنية في السودان، ومن ثمّ شكل التوازنات الإقليمية في المنطقة، بما يشمل إعادة تعريف معاني الأمن القومي للدول المحيطة وفي مقدمتها مصر.

وعليه تقف القاهرة اليوم أمام اختبار استراتيجي حساس؛ فالمراهنة على الزمن لم تعد ممكنة، ومساحة الانتظار ليست متاحة، إذ أن استمرار الحرب بهذه الوتيرة، دون تدخل سياسي فاعل وضغط إقليمي منظم، قد يجعل من سيناريو التفكك واقعًا ماثلًا يصعب بعده استعادة السودان كوحدة سياسية قابلة للحياة.

لذلك تبدو مصر مضطرة وبقوة دفع المقاربات سالفة الذكر لإعادة صياغة أدوارها وتحركاتها في اتجاه يوازن بين حماية الأمن القومي من جهة، ومنع انزلاق خاصرتها الجنوبية إلى “ليبيا ثانية” ولكن على نطاق أخطر بكثير من جهة أخرى، ذلك أن الحفاظ على الحد الأدنى من بقاء الدولة السودانية ليس مصلحة سودانية فقط، بل هو ركيزة لاستقرار الإقليم بأكمله.