محمود وزهران ممداني: حكاية عائلة تعيد صياغة معنى العدالة

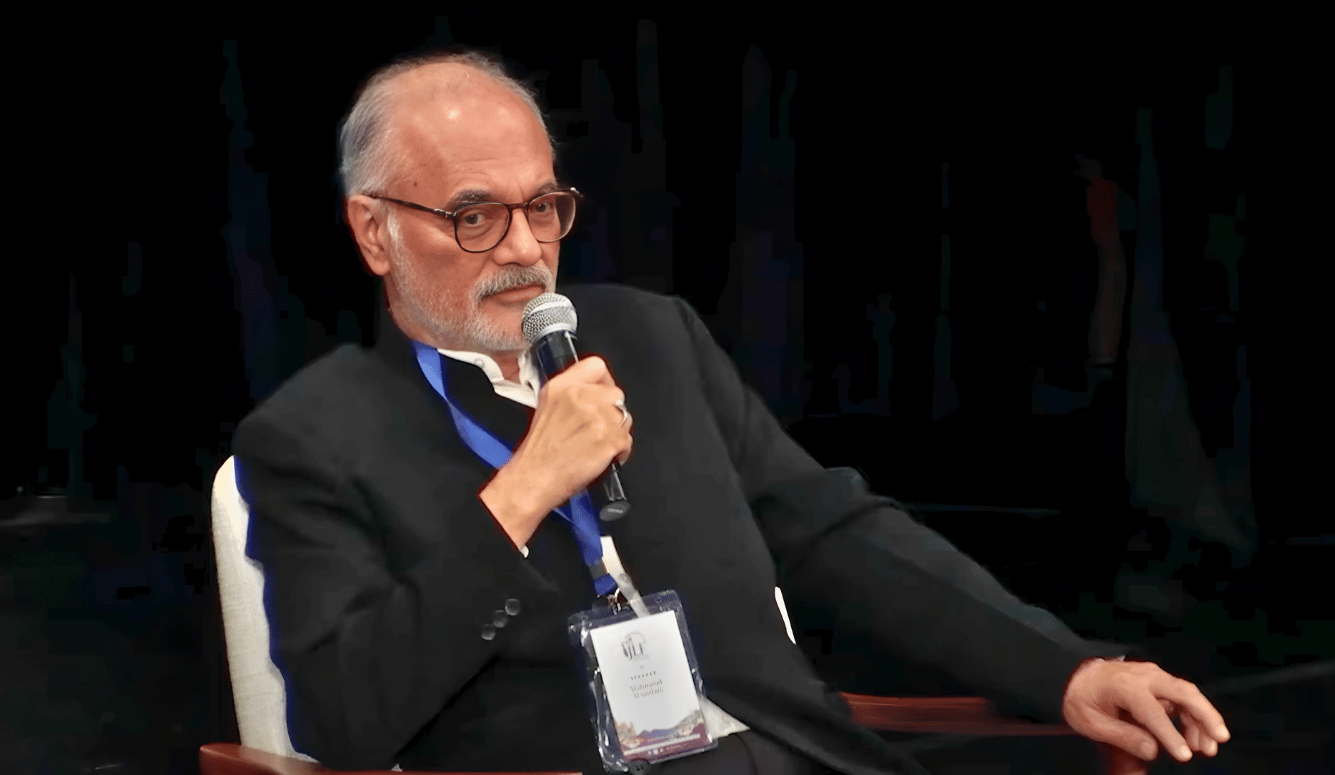

في الفكر السياسي الإفريقي المعاصر، يبرز اسم محمود ممداني كواحد من أكثر الأصوات التي أعادت مساءلة إرث الاستعمار وحدود الدولة الحديثة في الجنوب العالمي. الباحث الأوغندي ذو الجذور الهندية، الذي ولد عام 1946 في الهند، ثم عاش بين النفي والمنفى، حمل معه سؤال الهوية والانتماء ليحوّله إلى مشروع فكري طويل حول العنف والذاكرة والسلطة.

في أعماله مثل “المواطن والرعية: عندما يصبح الضحايا قتلة” (Citizen and Subject When Victims Become Killers)، كشف كيف تستمر أنظمة القهر بعد نهاية الاستعمار، حين تُعاد صياغتها في البنى الإدارية والقانونية والسياسية للدول المستقلة.

وبينما استقر في الولايات المتحدة أستاذًا في جامعة كولومبيا، ظلّ ممداني وفيًّا لفكرته الجوهرية بأن المعرفة ليست ترفًا أكاديميًا، بل أداة مقاومة. واليوم، يواصل ابنه زهران ممداني هذا الإرث ولكن بلغة السياسة المباشرة، بعد أن أصبح عمدة نيويورك ومدافعًا كبيرا عن العدالة الاجتماعية. هكذا تتقاطع السرديتان — فكر الأب ونضال الابن — في محاولة مشتركة لإعادة تعريف معنى الانتماء والمواطنة في عالمٍ ما بعد استعماري لم يتخلّص بعد من عنفه المؤسّس.

في هذا المقال، سنحاول قراءة مسار محمود ممداني الفكري منذ بداياته في شرق إفريقيا، وتحولاته بين دار السلام وكولومبيا، مع قراءة في أبرز أفكاره حول الدولة ما بعد الاستعمار، والعنف السياسي، وعلاقة المعرفة بالسلطة، وصولًا إلى أثر فكره على الجيل الجديد من المثقفين والسياسيين الذين يرون في تجربته مرجعًا لإعادة التفكير في معنى العدالة والذاكرة في عالمٍ مضطرب.

خرائط المنفى والتكوين الفكري

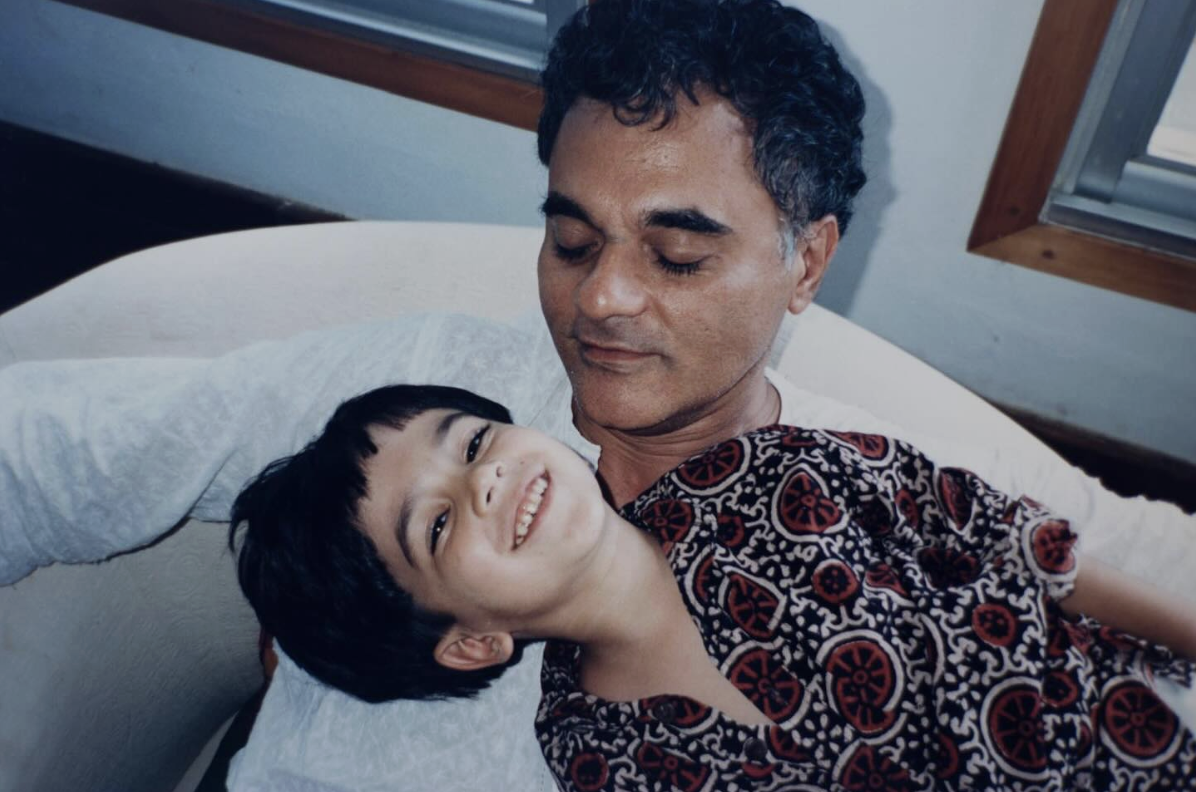

جاءت النقطة المفصلية في حياة ممداني عام 1972، عندما أمر الدكتاتور الأوغندي عيدي أمين بطرد الأقلية الآسيوية من البلاد، إذ لم تكن هذه التجربة مجرد مأساة شخصية، بل شكلت منهجية تأسيسية لمنظوره، فقد حول ممداني هذا النفي القسري إلى منحة دراسية متواصلة، واستخدمه كرافعة للانخراط في دراسة مستمرة لطبيعة العنف السياسي ما بعد الاستعماري، مؤكداً في أعماله اللاحقة، مثل “السم البطيء“، أن وحشية أمين لا يمكن فصلها عن “الهياكل الاستعمارية التي ورثها”، فيما بدا هذا الربط المنهجي بين العنف اللحظي والجذور الهيكلية المزروعة في الاستعمار هو السمة المميزة لأعماله النقدية.

تلقى ممداني تعليمه العالي في الولايات المتحدة، حيث بدأ دراسته الجامعية في العلوم السياسية بجامعة بيتسبرغ، وحصل على درجتي ماجستير في العلوم السياسية والقانون والدبلوماسية من جامعة تافتس في 1968 و 1969 على التوالي. وفي عام 1974، حصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد، وكانت أطروحته بعنوان “السياسة وتشكيل الطبقات في أوغندا”، ومن خلال هذا المسار الأكاديمي المبكر، الذي مزج بين الدراسة الغربية والنقد الماركسي لدراسة الطبقات، شكّل الأساس لتحليله المقارن لاحقا.

لم يكتف ممداني بالدراسة في الغرب، بل آمن بضرورة ربط المعرفة بالسياق الإفريقي، فعاد إلى أوغندا في أوائل عام 1972 للعمل في جامعة ماكيريري، ثم انتقل إلى جامعة دار السلام في تنزانيا عام 1973، وعاد لاحقاً إلى ماكيريري من 1980 حتى 1993، وقد أتاحت له هذه التنقلات بين كمبالا ودار السلام الانغماس في فكر “العالم الثالث” الماركسي والقومي الأفريقي، كما عمل أستاذا في جامعة كولومبيا، حيث يشغل حالياً منصب أستاذ هربرت ليمان للحكومة.

إن تواجده المزدوج – كباحث أفريقي يرتبط بقواعد أكاديمية في الجنوب، وله منصبا مرموقا في الشمال – منحه القدرة على نقد الهياكل العالمية للقوة من منظور الجنوب، مع الوصول إلى المنصات العالمية. وأيضا، شغل منصب رئيس مجلس تنمية أبحاث العلوم الاجتماعية في إفريقيا (CODESRIA) من 1999 إلى 2002، فهو يعد أن المعرفة ليست ترفاً أكاديميا، بل أداة عملية للتحرر والمقاومة، وهذه الفكرة الجوهرية التي وجهت مساره.

ويبرهن هذا الموقف من خلال ربطه الصريح بين حقيقة أن “البنية المعولمة للحداثة السياسية أنتجت المُستَعْمَرين كأشخاص مختلفين” وبين الادعاءات الغربية حول “الشمولية والحياد والموضوعية” في إنتاج المعرفة. وبالنسبة إليه، فإن المعرفة ما بعد الاستعمارية يجب أن تكشف كيف أن المشروع الكولونيالي صاغ “خطابا اختلافيا” شكّل أشكال الوجود والمعرفة، وبالتالي يجب أن تكون عملية إنتاج المعرفة عملية مقاومة للنموذج الأوروبي المهيمن.

تشريح الدولة ما بعد الاستعمار (أطروحة “المواطن والتابع”)

تُعد أطروحة “الدولة المتشعبة” (The Bifurcated State)، التي طورها ممداني في كتابه “الرائد المواطن والتابع: إفريقيا المعاصرة وإرث الاستعمار المتأخر” (1996)، نقطة تحول في الدراسات الإفريقية، حيث قدم هذا العمل تحليلا هيكليا لكيفية استمرار آليات القهر الاستعماري بعد استقلال الدول الإفريقية.

وفيه، يرى ممداني أن الدولة الاستعمارية انقسمت إداريا وقضائيا إلى نظامين متميزين ومُتناقضين. الأول، الحكم المباشر (المدينة): وقد طُبق في المناطق الحضرية، حيث تمتع “المواطنون” (المستعمرون وبعض الأفارقة الممنوحين حق الاقتراع) بالحقوق والحريات وحُكموا بالقانون الأوروبي. أما الثاني، الحكم غير المباشر (الريف): وقد طُبق على الأغلبية الساحقة من السكان الأصليين الذين عُرفوا باسم “التابعين” (Subjects)، وحُكم هؤلاء عبر “الزعماء القبليين” المعينين من الإدارة الاستعمارية، وطُبق عليهم ما سمي بـ “القانون العرفي”.

هذا التناقض بين المواطن والتابع أسس ما أسماه ممداني “الاستبداد اللامركزي” (Decentralized Despotism)، وقد جرى تحويل “العرف” إلى أداة لفرض النظام والتحكم المطلق من قبل هؤلاء الزعماء، لا سيما في المناطق الريفية. في حالة جنوب إفريقيا، كان هذا التشعب سمة أساسية لنظام الفصل العنصري، حيث مُنح السود “المواطنة” في “أوطان عرقية” حكمها زعماء “تقليديون” مختارون من قبل الدولة للتعاون في فرض النظام.

وهنا، يؤكد ممداني أن دول ما بعد الاستقلال، وفي محاولاتها الإصلاحية، جردت هذا النظام من طابعه العنصري، لكنها أبقت على آليات “الاستبداد اللامركزي”. وقد شكل هذا النظام تحديا لأنه اعتمد على “القبلية” كعنصر رئيسي لإدارة الحكم في الريف، ما عكس خشية النخب الحاكمة من تحالفات ريفية-حضرية قد تهدد سلطتها.

أيضا، يحلل ممداني ما يسميه “الأرجوحة” التي تميز السياسة الإفريقية، وهي دورة مستمرة من الاستبداد، إذ يوضح أن الاستبداد اللامركزي (المبني على الانقسامات العرقية/القبلية) يؤدي إلى تفاقم هذه الانقسامات، فيتم اللجوء إلى “المركزة” كحل ظاهري، وهو ما ينتج “الاستبداد المركزي”. هذا الأخير يفاقم الانقسام بين الريف والمدن، حيث تأتي العلاقة السببية المركزية في أن الإصلاحات في دول ما بعد الاستعمار، رغم نواياها الحسنة، فشلت في كسر هذا المحور، واستبدلت شكلاً من الاستبداد بآخر، ما يفسر الانسداد الهيكلي المستمر في القارة.

تأريخ العنف ونقد التدخل العالمي

في تحليله للإبادة الجماعية في رواندا (1994)، يقدم ممداني في كتابه “عندما يصبح الضحايا قتلة” (2001) أطروحة مفادها أن العنف كان بالأساس نتاجا لأزمة مواطنة عميقة، وليست صراعا عرقيا قديما، إذ كان الأساس هو مفهوم “النزعة الأصلانية” (Nativism) الذي غذته التصنيفات الاستعمارية المصطنعة التي قسمت الهوتو والتوتسي إلى “أصليين” و”مستوطنين”.

إن إصراره على أن “الفظاعة ليست تفسيرا في حد ذاتها” يبرر تركيزه على الجذور التاريخية المعقدة للأزمة، وتأكيده على ضرورة تفسير العنف من خلال سوابقه الهيكلية. وقد عززت الإشارة إلى استهداف المثقفين التوتسي خلال الإبادة حجته بأن العملية كانت سياسية منظمة تهدف إلى محو القيادة والذاكرة المجتمعية المستقبلية. ومن بعد ذلك، انتقل ممداني في أعماله اللاحقة لربط إرث العنف الاستعماري بالسياسات العالمية المعاصرة.

في كتابه “المسلم الصالح والمسلم السيئ: أمريكا، الحرب الباردة، وجذور الإرهاب” (2004)، يربط ممداني بين أصول الإرهاب والحرب الباردة وسياسات الولايات المتحدة الخارجية، كما أنه يطرح وجهة نظر تدعو إلى فهم مرتكبي العمليات الانتحارية كـ”فئة من الجنود” و”سمة من سمات العنف السياسي الحديث” بدلاً من وصمهم بـ “البربرية”. وهنا، تهدف هذه الرؤية إلى نقل النقاش من التفسير الثقافي إلى التأريخ السياسي، وتحميل السياسة الخارجية الأمريكية المسؤولية عن خلق البيئة التي نشأ فيها هذا النوع من العنف.

كما واصل ممداني نقده للتدخل الغربي في “منقذون وناجون: دارفور، السياسة، والحرب على الإرهاب” (2009). فقد تحدى بقوة تحالف “إنقاذ دارفور” الغربي، رابطا بينه وبين “الوجه الإنساني للحرب على الإرهاب”. ويرفض ممداني توصيف الصراع في دارفور بأنه بين “عرب” و”أفارقة”، ويؤكد أنه صراع على الأرض والموارد بين جماعات مستقرة ورعاة، تفاقم بسبب الاستعمار البريطاني الذي “قبَّلَ” دارفور بتقسيمها إلى “قبائل أصلية” و”مستوطنة”، فيما يؤكد هذا العمل كيف يتم توظيف الدافع الأخلاقي (الإنساني) لتبرير التدخلات الخارجية، ما يؤدي إلى تبسيط الأزمات الإفريقية وتجاهل جذورها الهيكلية العميقة.

الإرث التحرري: من النظرية إلى الممارسة

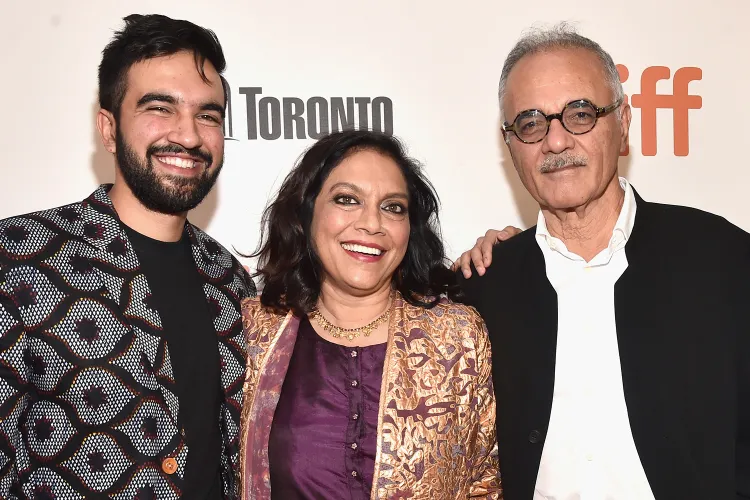

على الرغم من ترسيخ محمود ممداني في الأكاديميا العالمية، فإن إطاره التحليلي يظل حاسما لمواجهة إرث الاستعمار في مؤسسات التعليم العالي ولفهم خصائص الحكم في العالم ما بعد الاستعماري، حيث يظل إطار “الدولة المتشعبة” أداة قوية لتفسير الأزمات المستمرة في القارة الإفريقية. كذلك فوز نجله زهران ممداني بعموديّة نيويورك، رغم بعده الجغرافي، كان له صدى عميق في أوغندا، موطن ميلاده.

فقد اعتبر قادة المعارضة هناك، مثل بوبي واين وجويل سينيوني، هذا الفوز “منارة أمل” و”تشجيعا كبيرا” للناشطين الأفارقة الذين يكافحون ضد الأنظمة الاستبدادية الطويلة، مثل نظام الرئيس يوويري موسيفيني الذي يحكم منذ 39 عاماً، فهذا الفوز، وفقًا للناشطين، يقدم دليلا على إمكانية السماح للشباب بالمشاركة في السياسة بشكل هادف.

كما أن الصعود السياسي لممداني الابن وصولا لعمدة نيويورك، مثّل تحولا من الفضاء الأكاديمي إلى الممارسة، فزهران هو أول رجل من جنوب آسيا وأول أوغندي وثالث مسلم يخدم في جمعية ولاية نيويورك، ويعرّف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي وعضو في الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا. وقد وصف نفسه بـ “ابن المحظوظ” (neop-baby) الذي اختار طريق الناشط الاشتراكي القاعدي، مؤكدًا على نضاله من أجل قضايا الطبقة العاملة.

وأيضا، ركزت منصته السياسية على قضايا الطبقة العاملة والقدرة على تحمل التكاليف في المدينة لمعالجة “تكلفة المعيشة المدمرة”. وشملت مقترحاته الحافلات العامة المجانية، وتجميد إيجارات الوحدات المستقرة، ومتاجر بقالة مملوكة للمدينة، ورعاية أطفال شاملة، وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.

كل هذا، وأكثر، يدفعنا إلى قراءة مسار زهران ممداني السياسي على أنه ترجمة عملية لنظرية أبيه في سياق الشمال العالمي، إذ ممداني، الأب، كشف كيف يُحرم التابع في إفريقيا من حقوق المواطنة الهيكلية. أما زهران، الابن، فهو يناضل لضمان ألا يتحول المواطن في نيويورك إلى تابع اقتصادي محكوم بالاستبعاد بسبب التكاليف الباهظة للعيش.

ويتجلى هذا التلاقي الفكري في دعوة زهران لتقليص سلطات العمدة المركزية على المدارس العامة واعتماد نموذج “الحوكمة المشتركة” مع أولياء الأمور والمجالس المحلية، فبدلا من الاستبداد اللامركزي في الريف الإفريقي الذي انتقد الأب، يواجه زهران شكلا من أشكال الاستبداد المركزي الحضري في نيويورك حيث تتركز السلطة التنفيذية في يد العمدة منذ عام 2002، حيث كثّف جهوده في حملته الانتخابية، حول تقسيم هذه السلطة، ما يعكس هدفا جوهريا كان مترسخًا لدى فكر ممداني الأب: تفكيك مركزة السلطة غير الديمقراطية.

نهاية، يمثل هذا التلاقي بين فكر محمود ممداني المتمثل في النقد الهيكلي لآليات القهر الاستعماري والاستبداد الإفريقي، ونضال زهران ممداني المتمثل في الممارسة السياسية المباشرة لتأمين العدالة الاجتماعية في أكبر مدينة أمريكية، مشروعا فكريا وسياسيا مشتركا.

يتلخص هذا المشروع في الإجابة على السؤال: كيف يمكن تفكيك الاستبعاد المؤسسي، سواء كان سياسيا وقانونيا (وضع التابع في إفريقيا) أو اقتصاديا وماديا (أزمة تكلفة المعيشة في نيويورك)، لتحقيق المواطنة الكاملة للجميع؟، وهذا الارتباط يرسخ إرث ممداني الأب كمرجع نقدي حيوي يتجاوز حدود الجغرافيا، ويستمر تأثيره في تشكيل رؤى الجيل الجديد من المثقفين والسياسيين الساعين لإصلاح المنظومات وإعادة تعريف معنى الانتماء والعدالة.