استقلال تحت الوصاية: جذور النفوذ الأجنبي في أنظمة الخليج الحديثة

هُناك مقولة للبلدوغ البريطاني رئيس الوزراء، ونستون تشرشل، يقول فيها: “إذا حكمت بريطانيا بلدا مائة عام، فإن سياستها ستحكم البلد بعد انسحابها منه مائتي عام أخرى”، يعكس هذا القول أنماطًا أخرى من الاستعمار والهيمنة، لكنه يُسقط توارثية الاستعمار التي حلت بالعالم بعد الحرب العالمية الثانية، حين أصبحت الولايات المتحدة وريثة المستعمرات البريطانية، دون أن يعني ذلك أفولًا كاملًا للسيطرة البريطانية على مستعمراتها القديمة، أو انحسارًا لهيمنتها الثقافية، على الأقل.

ينطبق ذلك على الخليج العربي، المنطقة المترامية التي اكتسبت مسميات مختلفة منها “خليج البصرة” و”الخليج الفارسي” و”الخليج الشرقي” و”شرق السويس”، وحملت كل تسمية نوعًا مختلفًا من الهيمنة الاستعمارية، وأدوات مختلفة، حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، حين بدأت الشمس تغرب عن الإمبراطورية البريطانية من شبه القارة الهندية، مخلفةً ورائها انقسامًا جغرافيًا وعرقيًا حول شبه القارة لكلٍ من الهند وباكستان.

ثم، استُتبع ذلك بقية الدول الآسيوية والإفريقية التي وجدت في الاستقلال -العسكري على الأقل- متنفسًا لحركات المقاومة الوطنية على أراضيها، دون أن تلتفت إلى أنه تزامن مع ظهور أنواعٍ جديدة من الاستعمار أشد وطأة وبأسًا، مثل الوصاية ومناطق النفوذ واتفاقيات الحماية، وغيرها.

هذه الأنواع، هي تحديدًا ما وسمت نشأة الخليج العربي بشكله الحالي، وتحولاته عن شبه الجزيرة العربية إلى كل من اليمن وعُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق، دون أن تقتصر على التفتيت والتجزئة، بل تتعداه لرسم سياسة وخطط تبدأ من أنظمة المحاكم، وتأسيس الأجهزة الشرطية والأمنية، مرورًا بالتعليم، وليس انتهاءً بالامتيازات الاقتصادية على النفط واللؤلؤ والمحار وغيرها من ثروات الخليج.

ولتمكين سياسة بريطانيا من الحُكم لمئتي عامٍ أخرى- وفق تشرشل-، ومع تراجع القدرة البريطانية على إدارة المستعمرات مباشرة، تبنّت لندن نهج “الإدارة من الخلف” (Indirect Rule)، وهو أسلوب يقوم على توجيه الحكم من وراء ستارٍ محلي، فبدلًا من الحاكم العسكري، برز “المستشار” الذي يُملي السياسات من داخل البلاط أو الديوان المحلي، فيما يُبقي الحاكم المحلي واجهةً شكلية للحكم.

بهذه الطريقة، نجحت بريطانيا في الحفاظ على نفوذ واسع بأقل كلفة سياسية أو عسكرية، عبر تكريس تبعية البُنى الإدارية والاقتصادية لمنظومتها الإمبراطورية من دون الحاجة إلى حضورٍ استعماري مباشر، وهكذا تموضع مستشاروها داخل القصور الملكية يمارسون سلطة غير معلنة في تشكيل بنية الدول ومؤسساتها وصياغة اتجاهاتها.

يسعى هذا التقرير إلى تفكيك هذه السلطة وفهم آلياتها، من خلال تسليط الضوء على نموذج الوصاية غير الرسمية في الخليج، والإدارة الاستشارية التي رافقته، كما تجسده شخصيات مثل بلغريف وهندرسون في البحرين، وولاندون في عُمان، وويليام لوس في السواحل المتصالحة (الإمارات المتحدة).

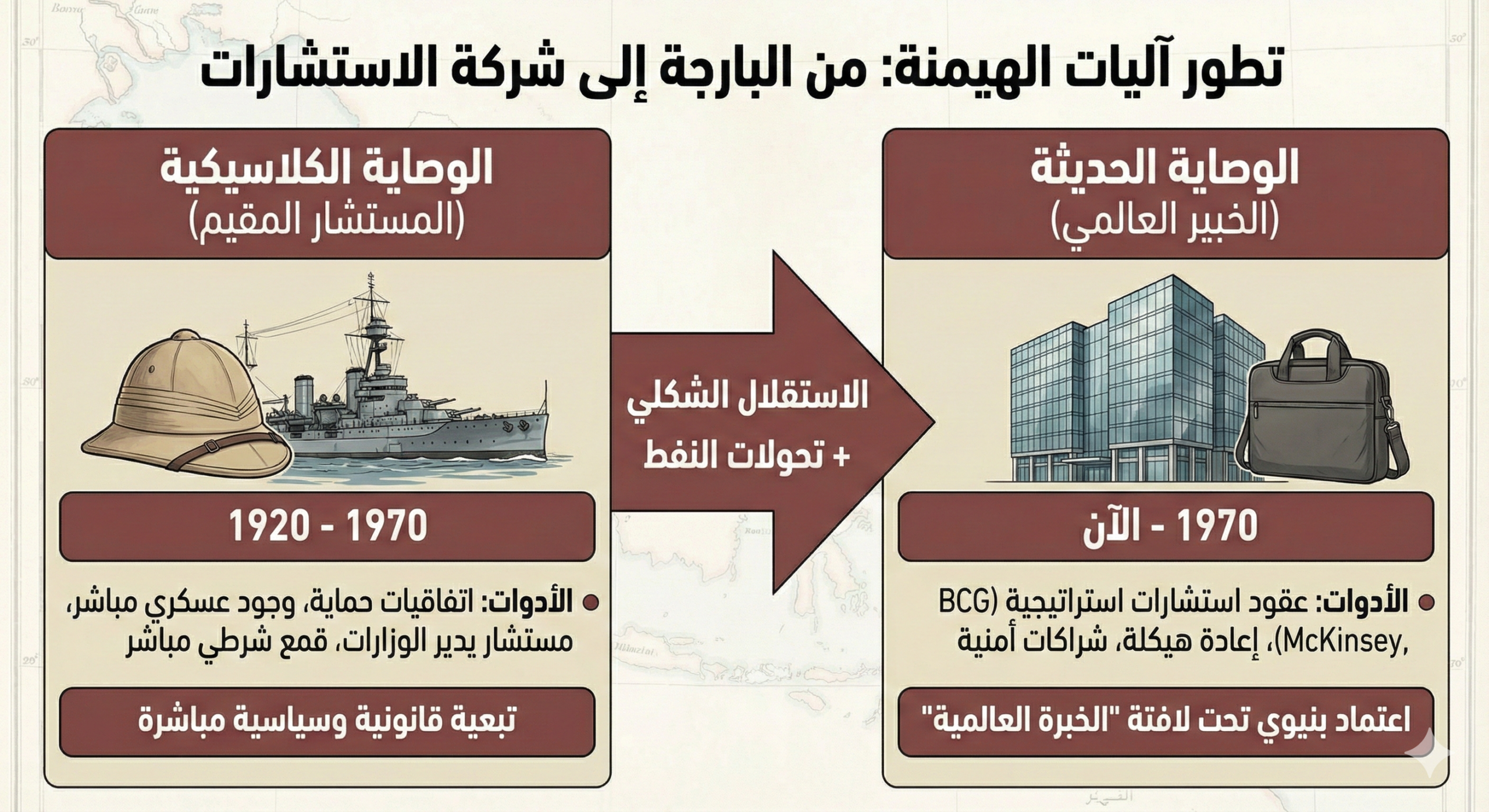

ويربط التقرير بين هذه الوصاية وبين بروز البنية الاقتصادية الريعية، والاعتماد المزمن على الخارج حتى في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى رصد التحول من الاستعمار المباشر إلى شبكات الشركات الاستشارية التي باتت تُدير مسارات التحول الاقتصادي والإداري تحت لافتة “الخبرة العالمية”.

الحماية تحت مظلة المستعمر

لكن عاملًا آخر لعب دوره إلى جانب الموقع الاستراتيجي، واكتشاف النفط، وخطوط الإمداد، وهو توقيع اتفاقية حماية مع بريطانيا، تجعل الإقليم جزءًا من وصاية بريطانية شبه رسمية، تحديدًا كما فعل الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أمير البحرين عام 1820 حين وقع اتفاقًا يضع البحرين تحت إشراف بريطاني بحجة حمايتها من الإمارات.

وبما أن البحرين كانت السباقة في استقطاب الاستعمار، وتمتلك التجربة الأقدم في تحويل الوجود العسكري إلى نفوذ إداري وسياسي، فقد حظيت بمكانة المركز الإداري للمقيم السياسي البريطاني في الخليج (Political Resident in the Gulf)، خصوصًا خلال الأربعينيات والخمسينيات، وتضاعفت أهميتها مع اكتشاف النفط على أراضيها مطلع الثلاثينيات، ما جعلها قاعدة للتفاوض مع شيوخ وحكّام الخليج، ومركزًا للرقابة عليهم، ومع اتساع شبكة اتفاقيات الحماية، بات أي قرار سياسي أو توجيه للوكلاء في السواحل المتصالحة أو عُمان يمر عبر البحرين أولًا.

خلال الفترة ما بين 1820 و1892، وقع شيوخ الإمارات سلسلة اتفاقيات حماية مع بريطانيا، ثم في عام 1899 وقع ولي عهد الكويت اتفاقية حماية تمنع الإمبراطورية العثمانية من التدخل وتؤكد علاقته ببريطانيا. وفي عام 1916 وقّعت قطر اتفاقية حماية جزئية تضع سياستها الخارجية تحت الرقابة البريطانية، لا سيما أنها كانت على خلاف حدودي مع البحرين، رغم تشابك العلاقة التاريخية بينهما بسبب النفوذين العثماني والبريطاني.

أما في عُمان، ونتيجة السلطة المركزية القوية للسلطان مقارنة بشيوخ السواحل المتصالحة والبحرين، وتأخر اكتشاف النفط، وبُعد البلاد عن خط تجارة الهند والبحرين، فقد اقتصرت السيطرة البريطانية على النفوذ السياسي والاستشاري عبر وكيل سياسي بريطاني في مسقط، دون وجود حماية مباشرة، لكن مع إشراف على السياسة الخارجية ومراقبة للعلاقات مع القوى الإقليمية.

مثّلت حمى توقيع اتفاقيات الحماية والوصاية في الخليج المرحلة المبكرة للنفوذ البريطاني في المنطقة، والتي اتخذت شكل اتفاقيات لحماية التجارة البحرية والمصالح البريطانية والحد من القرصنة والحفاظ على الهيمنة السياسية غير المباشرة. ثم تحولت، مع دومينو الاستقلال، إلى مرحلة الإدارة الاستشارية والوصاية غير الرسمية خلال الفترة 1925-1960، بظهور المقيم السياسي البريطاني في البحرين والمسؤول عن الكويت وقطر والإمارات، والوكيل السياسي في عُمان.

فيما بقيت بلاد الحجاز خارج نطاق النفوذ والاستعمار؛ فاستعاد عبد العزيز آل سعود الرياض عام 1902، ثم بدأ بتوحيد نجد والأطراف قبل الإعلان رسميًا عن تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، واعتراف بريطانيا بسيادة عبد العزيز سياسيًا دون أن تفرض عليه الوصاية أو الإدارة الاستشارية، إلا في مرحلة لاحقة اتخذت طابعًا اقتصاديًا وعسكريًا واستراتيجيًا، خاصة بعد اكتشاف النفط.

بلجريف: أكثر من مجرد مستشار

في أغسطس 1925، نشر أمير البحرين إعلانًا في صحيفة التايمز البريطانية جاء فيه: “مطلوب: رجل شاب، عمره ما بين 22 و28 سنة، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية، مطلوب للخدمة في دولة شرقية براتب جيد، ويجب أن يكون لائقًا بدنيًا وصاحب معلومات غزيرة، والأفضلية لصاحب الكفاءة في التحدث بأكثر من لغة”.

وهكذا تقدّم السير البريطاني تشارلز بلجريف للوظيفة، مستعينًا بخبرته في إدارة المناطق الحدودية المصرية، وخدمته في مستعمرة تنجانيقا الإفريقية، وإجادته اللغة العربية قراءة وكتابة، فوصل بلجريف إلى البحرين في مارس 1926، وتسلّم منصب “مستشار”، قبل أن تتوسع صلاحياته لتشمل الإشراف على المحاكم الجنائية والمدنية، وتأسيس الشرطة، وإطلاق نظام تعليم حكومي واسع، وتحديد سلطات البلديات، وتقديم الدعم السياسي لشركات التنقيب عن النفط، لتصبح البحرين أول دولة في الخليج العربي تنخرط في التنقيب عن النفط تحت إشرافه.

ومع مرور الوقت اتسعت صلاحياته أكثر، حتى أصبح يشرف على استصلاح الأراضي، وإنشاء الأسواق والموانئ والمناطق التجارية، وغدا مكتبه مقرًا للنظام والقضاء في البحرين، بالتوازي مع تقديمه المشورة للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمير البحرين في تلك الفترة. ووفقًا لكتاب “Colonial and Postcolonial Oil Politics in the Persian Gulf” (السياسة النفطية في الخليج الفارسي: من الاستعمار إلى ما بعد الاستعمار)، يُعتبر بلجريف بمثابة “الحاكم الفعلي” داخل النظام الملكي البحريني.

ويُورد الكتاب أدلة على دوره في صياغة التشريعات المحلية، وهي صياغة جاءت خليطًا من الشرق والغرب؛ ففي القضايا المدنية كان يُطبّق القانون السوداني، وفي القضايا الجنائية القانون الهندي، كما أنه سمح للشرطة البريطانية بالتدخل في إدارة شؤون الأمن الداخلي. وهكذا غدا مثالًا حيًا على الوصاية الناعمة على الخليج العربي، وتأكيدًا على أن استقلال البحرين لم يكن إلا شكليًا، إذ ظلت السلطة الفعلية في يد بريطانيا عبر هذا المستشار الأجنبي.

فيما تُشير دراسة الباحثة شرف المزعل، التي حملت عنوان “دور المستشار البريطاني تشارلز بلجريف في تأسيس دولة البحرين الحديثة: دراسة تاريخية (1926 – 1957)”، إلى أن بلجريف كان قاسيًا ومتعاليًا تجاه البحرينيين، بل ووصفهم في سيرته الذاتية بطريقة ساخرة متغطرسة، مشيرًا إلى أنهم “لا يحفظون المعروف ولا يعرفون مصلحتهم، وأن الواجب هو ضربهم وتعنيفهم بقسوة لإجبارهم على فعل ما يصبّ في صالحهم”!

ناهيك عن عدم ثقته بهم؛ إذ اعتمد خلال تطويره للجهاز الأمني والشرطة البحرينية، ومقرها (القلعة)، على مئتي شرطي أجنبي من الأفارقة والسود، وفصيلتين من الجنود الهنود، وفرقة جمال من المجندين الأفارقة، كما أسس فرقة موسيقية وعيّن مجندًا هنديًا من السيخ رئيسًا لها.

لكن اللحظة الفارقة في حياة بلجريف كانت ثورة الغواصين عام 1932، حين هبّ عرب البحرين ثائرين ضده وضد سياساته، فانفتحت نيران أجهزة شرطته ومجنديه الأجانب عليهم، متسببةً في قتل عدد منهم، لكن الثورة لم تهدأ، بل تواصلت على شكل موجات اتسعت عام 1954 بمشاركة واسعة لأكثر من 30 ألف بحريني، منهم 9 آلاف من عمال شركة النفط البحرينية.

ونتيجة هذه الثورة، قرر حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تخفيض سلطات بلجريف، رافضًا بشكل قاطع المطالب الشعبية بعزله. ثم سمح بإنشاء أول حزب سياسي قانوني حمل اسم “هيئة الاتحاد الوطني”، الذي ضم سنة وشيعة، وتقدّم بجملة مطالب للحكومة، من بينها إصلاح نظام القضاء، وتأسيس مجلس تشريعي، ونقابة للعمال، وجلب الدكتور عبد الرزاق السنهوري كخبير لسن قانون البحرين، وإعادة الشرطة الباكستانيين والعراقيين إلى بلادهم واستبدالهم بشرطة من أهل البلاد.

وفي الوقت نفسه، نمى إلى علم الهيئة قيام الملك الأردني بعزل القائد الإنجليزي للجيش من منصبه، فأصبح مطلب إبعاد بلجريف هو الغالب على جميع المطالب، وازداد هذا المطلب قوة عندما استقبل المتظاهرون وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد خلال زيارته للبحرين بالحجارة، ما أدى إلى كسر المصابيح الكهربائية وإشعال النيران في السيارات البريطانية، وإصابة البعض بمن فيهم وزير الخارجية.

ولم يلبث الوضع أن يتفجر على خلفية العدوان الثلاثي على مصر في 30 أكتوبر 1956، حين هبّ الشعب البحريني لنصرتها، فأصدرت الحكومة نصًا يعاقب أي موظف يضرب عن العمل، ومنعت المظاهرات، وأعطت السلطة صلاحية استخدام العنف، ورفعت مدة سجن المتظاهرين إلى خمس سنوات مع غرامة قدرها 5000 روبية. وبسبب استمرار الثورة الشعبية، تدخلت السلطات البريطانية واحتلت البلاد عسكريًا ثم أعلنت حالة الطوارئ في البحرين.

وهكذا تمكن بلجريف، عبر الحكومة والعائلة الحاكمة، من إصدار قرارات بحل الهيئة ومنع المراسلات، واعتقال خمسة من أعضاء هيئة الاتحاد الوطني وإدانتهم — دون محاكمة عادلة أو محامين — بمحاولة إسقاط النظام، والسعي لقتل جميع أفراد عائلة آل خليفة، وقتل بلجريف، والتعاون مع جهات خارجية (مصر وجمال عبد الناصر)، وإدخال منظمات عسكرية إلى البحرين، وتهييج الرأي العام ضد العائلة المالكة.

ثم أصدرت قرارات بالسجن تتراوح ما بين 10-14 عامًا، بالإضافة إلى النفي لسجن جزيرة سانت هيلانة، وسجن جزيرة جدة، بينما غادر بلجريف البحرين بعدها بعامٍ واحد أوصت لندن بسحب بلجريف من البحرين، وتعيين مستشارين بريطانيين أقل ظهورًا منه، وتغيير طابع النفوذ البريطاني ليغدو مؤسسيًا وأقل تماسًا مع الجمهور، بما لا يؤثر على مصالح بريطانيا في الخليج.

في الواقع، فلطالما تجاوز دور بلجريف حدود المستشار التقليدي، ليصبح عمودًا فقريًا للبنية الإدارية في البحرين، عبر تحويله المؤسسات القضائية والشرطية والتعليمية والاقتصادية إلى أدوات تنفيذية تابعة للنفوذ البريطاني، بحيث لم تعد السلطة الفعلية في يد الحاكم المحلي وحده، بل مُقسَّمة بين العائلة المالكة والمستشار البريطاني.

حتى زوجته وابنه أسهموا في تغيير وجه البحرين، إلى الوجه الذي تُريده بريطانيا، فقد أنشأت مارجوري لبل باريت لينارد مدارس خاصة بالفتيات، التحق بها نساء الأسرة الحاكمة، والطبقة المترفة في البلاد، ما جعلها على انخراطٍ مباشر بالأنشطة الاجتماعية والخيرية والنسوية.

فيما تمكن ابنه حمد جيمس بلجريف أول بريطاني يولد في البحرين، من تولي العديد من المناصب، بفعل خبرته في كشمير وكراتشي، وخدمته العسكرية ما بين عامي 1946 و1947 في قسم التحقيقات الجنائية التابع للشرطة البريطانية بالقدس، فأصبح مسؤول خزانات النفط على البر والبحر لدولة البحرين عام 1948.

ثم اضطلع بتأسيس وإدارة كلٍ من دائرة العلاقات العامة لشركة النفط البحرينية، وأول صحيفة، وأول إذاعة بالبلاد، ودائرة العلاقات العامة لحكومة البحرين، وأصدر مجلة البحرين، ونظم معرض البحرين التجاري السنوي، وأسس مكتبًا للمعارف والسياحة العامة، وأصدر أول دليل للسياح باللغة الإنجليزية.

بهذا، أسس بلجريف وعائلته، نموذج “الدولة التابعة إداريًا” (Dependent Administrative State)، حيث تُدار الدولة داخليًا وفق مخططات بريطانية، بفعل سيطرته على الشركة والقضاء ودوائر الصحة والمعارف والأشغال والمساحة والجمارك، بينما يبقى الحاكم واجهة شكلية للسيادة، ومع أن إدارته أتاحت للبحرين تغييرات إدارية واقتصادية هائلة إلا أنها ظلت دون أي سقف يهدد الهيمنة البريطانية.

لا سيما وأنه لم يوافق على إنشاء جامعة في البحرين، واعترض على التعليم العالي، وتعامل مع الاتحاد الوطني في الخمسينيات بالقمع، ورفض وجود النقابات، أو إصلاح النظام الاجتماعي، وفتح البلاد على المستشفيات التبشيرية بدلًا من إصلاح القطاع الصحي، كما رفض إصلاح نظام المصارف رغم صغر مساحة البلاد وحاجتها الماسة له، وأنشأ مراكز للدعارة في المنامة والمحرق، ورغم تنقيبه عن النفط إلا أنه حصر عمله بشركات غربية وبريطانية.

ليس هذا وحسب، بل إن تعامل بلجريف مع حركات الثورة والحرية، أضحى يتكرر في الدول العربية والخليجية، بدءًا من اعتماد جهاز شرطي وأمني قوامه أجانب من مختلف الجنسيات، ما يتيح ضرب أي حراك بسهولة ويُسر ودون تفتيت النسيج المجتمعي، ومرورًا بنفي قادة الأحزاب المعارضة أو الهيئات الثورية ومصادرة أموالها، أو سحب الجنسيات منها ومن عائلاتها، وانتهاءً بعمليات تعذيب ممنهج يتعرض لها من انخرط في الحراك، حتى تبقى آثار التعذيب وعنفه راسخة في وعي كل من يحاول المطالبة بالكرامة مجددًا.

هندرسون: الخوف يحكم

بمغادرة بلجريف منصبه في البحرين ترسخت قناعة بريطانية مفادها أن استمرار الهيمنة عبر شخصيات فاقعة تتصدر المشهد يمثل انتحارًا للوجود البريطاني في الخليج العربي، وأن من الأجدى استبداله بشخصيات قادرة على التنفيذ دون كثيرٍ من الأضواء، وهو ما جرى حين تولى جون بلجريف، المساعد الأول لتشارلز بلجريف مسؤولياته، دون أن يُمنح لقب المستشار الرسمي.

ليس هذا فحسب، بل تحوّلت أدوات الهيمنة من المستشارين السياسيين إلى الأجهزة الأمنية والمستشارين العسكريين، وتكثف الوجود البريطاني الأمني عبر إشرافٍ مباشر على أجهزة الدولة، واستقدام لجنرالاتها ذوي الخبرة في القمع والتعذيب من المناطق الأخرى الخاضعة للاستعمار، فتم استقدام الضابط إيان هندرسون للعمل في تشكيل القسم الخاص بمباحث أمن الدولة، بعدما أنهى حملات قمعية ضد ثوار الماوماو في كينيا عام 1964، ما أهله للحصول على وسام جورج ووسام نقابة المحامين لدوره في قمع الثورة الكينية.

بوصول هندرسون إلى البحرين أصبح المستشار الأمني للعائلة المالكة، فترأس أجهزة المخابرات السياسية، وأخضع النشطاء السياسيين في البلاد لمتابعة حثيثة، كما تقلد وظائف أخرى من بينها مستشار في جهاز الأمن الوطني، ومستشار في وزارة الداخلية، ما مكنه من إدارة الحوارات الممثلة للحكومة مع قادة المعارضة، وتنفيذ آليات تعذيب ممنهجة ضد أعضائها، ليُلقب بجزار البحرين، لدوره الدموي في قمع المعارضة.

ظل هندرسون ممسكًا بزمام الأمن في البحرين لأكثر من ثلاثين عامًا، رغم حصول البحرين على استقلالها عن بريطانيا بعد خمس سنوات من استقدامه، لكن الحكومة البحرينية وجدت في هندرسون القدرة على اختراق جماعات المعارضة المؤيدة للديمقراطية وهزيمتها.

هذه القدرة أدت لاحقًا لوفاة عدد من النشطاء البحرينيين تحت تعذيبه، بعضهم نتيجة عمليات الصعق الكهربائي، فيما وثق آخرون اعتداءاته وإساءة معاملته للسجناء والمعتقلين، ومواصلة اعتقال السياسيين دون تهم أو محاكمة عادلة، وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والاعتداء على الأطفال، واغتصاب السجناء، خاصة في سجن القلعة سيء السمعة، حيث عمل جاهدًا على وأد أي حراك شعبي يدعو للوحدة الوطنية، ويعزز المكاسب السياسية والاجتماعية للشيعة أسوة بالسنة.

وفي عام 1987 بدأت المنظمات الدولية تولي اهتمامًا بالوضع الإنساني والحقوقي للبحرين، ومنها منظمة العفو الدولية التي أعربت عن مخاوف واضحة بشأن التعذيب، تمارسها السلطات البحرينية ويتصدرها هندرسون نفسه، رغم ذلك لم تكلف الحكومة البحرينية نفسها عناء الاهتمام بهذه المخاوف، مواصلة منح الأوسمة لإيان هندرسون، من ميدالية الملك لخدمات الشرطة، إلى وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى، فوسام البحرين، ووسام الشيخ عيسى آل خليفة من الدرجة الممتازة.

في شهادة قيس عبد الله، التي حملت عنوان “كيف ساهم شرطي بريطاني في تطبيع التعذيب في إحدى دول الخليج العربية؟”، والمنشورة عام 2020، يروي كيف استطاع هندرسون تأسيس نظام عدالة قمعي متجذر في البحرين والدول العربية، والتي يتم وفقًا لها إعدام السجناء لمجرد مواقفهم وآرائهم السياسية ومطالبتهم بالديمقراطية والمزيد من الإصلاح والتعددية.

وفقًا لعبد الله، فإن استقدام هندرسون إلى البحرين كان هدفه الأول عدم تكرار حركات الاحتجاج المناهضة للاستعمار، وقمع موجات النشاط الكلابي وهيئة الاتحاد الوطني، من خلال بناء جهاز استخبارات سري يضمن استمرار حالة الخوف، فاستثمر في مجموعة من المعتقلين استطاع اختراقهم وتجنيدهم لخوض معاركه، ما جعل النظام ومخابراته متقدمة دائمًا على خطط المعارضة، وبحلول نهاية الستينيات كانت هيئة الاتحاد قد اختُرقت بشكلٍ كامل، بفعل سياسة هندرسون.

الكبوة الوحيدة في حياة هندرسون، كانت نوافذ الديمقراطية التي يصعب التنبؤ بمساراتها، لذلك عندما فازت أحزاب المعارضة في أول انتخابات برلمانية عام 1973، بـ16 من أصل 30 مقعدًا، ورفضت استقبال الأسطول الأمريكي الخامس، لم يكن أمام النظام الحاكم سوى الالتفاف على الديمقراطية.

وهو ما كان عندما أصدر الشيخ عيسى آل خليفة قانونًا غير قانوني أثناء عطلة البرلمان، بالسماح لأمن الدولة بالاحتجاز لمدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتحديد دون تهمة، وحين حاول أعضاء البرلمان عرقلة القانون، علق حاكم البلاد الدستور وحل البرلمان، لتنطلق بعضها حملات الاعتقال بحق النواب السابقين والنشطاء اليساريين دون تهمة واضحة.

لم يكن هندرسون وحده من يقود عمليات الاعتقال والتعذيب، فهناك قائد الشرطة البحرينية، البريطاني جيم بيل، وضابط الاستخبارات ديريك فرانكلين، الذي أشرف بشكلٍ مباشر على عمليات التعذيب ونفذها بيديه أسوة بهندرسون وبرايان شور الذي شاركه قمع ثوار كينيا، وزوجته التي عملت منذ البداية حتى التقاعد سكرتيرة وكاتمة أسرارٍ له، كما لم ينحصر ضحاياهم بالبحرينيين من السنة والشيعة، بل طال آذاهم الفلسطينيين المغتربين في البحرين.

وفي كتاب “عباءة مرقطة” لفرانكلين نفسه، والذي كتبه بعد قطيعة مع هندرسون، فقد تم اعتقال عشرة معلمين فلسطينيين في البحرين، بتهمة ارتباطهم بحركة فتح، ثم اتسع نطاق الاعتقالات وفق أوامر هندرسون ليشمل الجميع، وبينما احتد الخلاف بين من يكتفي بعشرة معتقلين ومن يريد اعتقال الجميع، تدخل حاكم البحرين خوفًا من أن “يبدو مؤيدًا لإسرائيل”، قبل أن يقنعه هندرسون بأنهم خطرون ولا بد من التخلص منهم، بالنفي أو الإعدام.

وهكذا استمر نهج هندرسون في القمع، فما بين 1975 و1999 قُتل ما لا يقل عن 37 بحريني تحت تعذيبه، ثم ومع تكرار هبة الانتفاضة منتصف التسعينيات وتجدد مطالب إعادة البرلمان، اعتقلت قواته أكثر من 4 آلاف بحريني، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، فيما وضع آخرون قيد الإقامة الجبرية، وأعدم ستة نشطاء أُخذت أقوالهم تحت التعذيب.

عام 1998 تقاعد هندرسون، قبل شهرٍ واحد من توقيع الحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب في جنيف، بعد رحيله رفع عدد من النشطاء دعاوى بحقه في المحاكم البريطانية، قبل أن تُسقطها مزاعم سكوتلانديارد لعدم تعاون السلطات البحرينية مع التحقيقات، ما أدى لإغلاق القضايا، رغم احتجاج برلمانيين بريطانيين منهم اللورد أفبري وجورج غالاوي وجيريمي كوربين.

في عام 2011 اندلعت انتفاضة أخرى في البحرين، جوبهت بمثل قمع هندرسون وأوقعت أكثر من 50 قتيلًا وأكثر من 20 ألف معتقل، بعضهم ما زال معتقلًا حتى اليوم، خلال تلك الانتفاضة جُند مساعد مفوض شرطة العاصمة السابق جون ييتس، وكلية الشرطة البريطانية، وخدمة الشرطة في إيرلندا الشمالية، وجامعة هديرسفيلد، للمساعدة في قمع الانتفاضة.

بالمحصلة، أسس هندرسون- الذي توفي في البحرين عام 2013- نظامًا للتعذيب والمحاكمات غير العادلة، وجهازًا أمنيًا واستخباراتيًا يديره اليوم بحرينيون، لكن بريطانيا التي أنشأته لا تزال تُساعد في استمراره وتدعم صيانته بين الحين والآخر.

ويليام لويس: من البحرين إلى السواحل المتصالحة

في المرحلة التاريخية ذاتها، انضم السير ويليام هنري لويس، إلى قائمة مندوبي الاستعمار في الخليج العربي، مقيمًا سياسيًا بريطانيًا خلال 1956-1960 وحاكمًا لعدن في الفترة نفسها، قبل أن يغدو ممثلًا شخصيًا لوزير الخارجية البريطاني في مناطق الخليج والبحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية.

ورغم أن لويس لم يكن المقيم السياسي الأول، بل سبقه أكثر من 30 مقيمًا ومستشارًا ومندوبًا وممثلًا، منذ عام 1822، وقبل أن ينتقل مقر المقيم من بوشهر الفارسية، إلى المنامة في البحرين، ومن ثم عدن فسلطة عُمان، فالبحرين مجددًا، إلا أن مكانته تنبع من دوره في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحويله الاستعمار المباشر إلى نفوذ غير مباشر في السواحل المتصالحة.

وبعد إقامته في عدة بصفته حاكمًا لها، وإدارته لمنطقة حساسة سياسيًا وجغرافيًا وقبليًا، عُين مقيمًا في البحرين، وهي أعلى سلطة بريطانية في الخليج، مشرفًا على العلاقات مع قطر والبحرين وعُمان والسواحل المتصالحة، حيث عمل خلال فترة ما بعد العدوان الثلاثي على مصر، على إعادة هيكلة الاستراتيجية الاستعمارية لبريطانية في الخليج، بالابتعاد عن الشعوب والاقتراب من الشخصيات النافذة.

ومن ذلك عقد اتفاقيات مع مشيخات الساحل المتصالح (الإمارات لاحقا) ضد التمردات القبلية، ومراقبة تمدد عبر الناصر وحركات القومية العربية، وترتيب علاقات التعاون الأمني بين مشايخ الإمارات ومكتب المقيم في البحرين، وتنسيق الدفاع الجوي والبحري البريطاني في الخليج.

بدأ ذلك بتوقيع اتفاقيات سلام وصادقة مع مشايخ أبو ظبي والشارقة ودبي ورأس الخيمة، تتولى بريطانيا وفقًا لها حماية المجالين الجوي والبحري للإمارات، مقابل تعهد الشيوخ بعد إقامة علاقات خارجية أو إبرام اتفاقيات دفاعية دون موافقة بريطانيا، فيما عُرف لاحقًا” الحماية البريطانية عبر الاتفاقيات الأمنية المزدوجة”.

ثم شكّل قوة شبه عسكرية بريطانية، قوامها ضباط بريطانيون وجنود محليون، أُطلق عليها “كشافة ساحل عُمان المتصالح” هدفها حفظ الأمن بين الإمارات المتصالحة، وقمع أي تمرد قبلي أو حراك قومي، وقد استُخدمت هذه القوة فعليًا لقمع تمرد قبائل البريمي ضد النفوذ البريطاني خلال الأعوام 1957-1958، وتم بعدها تقسيم واحات البريمي، وضمان سيطرة بريطانيا على الممرات النفطية.

كما أسس لويس شبكة استخبارات مشتركة بين البحرين ودبي وأبو ظبي، بالتعاون مع شركة Cable & Wireless التي أدارت الاتصالات اللاسلكية في منطقة الخليج، فاستطاع من خلال تعاون ما بين وزارة الطيران ووزارة الخارجية وشركة الاتصالات تتبع الرسائل والمراسلات السياسية.

كما أوصل بث إذاعة “BBC” إلى الخليج العربي، واستطاع مد رويترز بالأخبار من هناك، بالتزامن مع إصداره تعليمات لمكاتب الإعلام المحلي بمنع بث أي عمل إذاعي أو منشور يمجد عبد الناصر أو حزب البعث أو حركة القوميين العرب، وقد امتدت سلطته لربط بين خطوط الشركة وشركات النفط في المنطقة، ومنها شركة كاليفورنيا العربية للزيوت، التي أصبحت تُعرف لاحقًا بأرامكو.

ثم أطلق مجلس الإمارات المتصالحة، الذي كان يجتمع في دبي برئاسته الفعلية، رغم أن الشيخ شخبوط كان الرئيس المُسمى للمجلس، واستطاع من خلاله حل النزاعات الحدودية بين الإمارات بكلمة بريطانيا العليا، وتنظيم قوات الأمن الداخلي والتنسيق الجمركي، والتأكد من انصياع المشايخ لقرارات المقيم السياسي وتنفيذها دوريًا.

واستتُبع ذلك بتنسيق وجود الأسطول الملكي البريطاني في البحرين، مع قواعد سلاح الجو الملكي في الشارقة، بحيث تغطي عملياتهما الخليج من مضيق هرمز حتى سواحل قطر، وكان يرفع تقارير أسبوعية إلى وزارة الدفاع البريطانية تتضمن خرائط للطرق والمواقع النفطية، وهي الترتيبات التي أسست لوجود بريطانيا في الشارقة حتى بعد استقلال الإمارات عام 1971.

أما المشهد الأخير، فكان صناعة النخب المحلية، حيث أشرف لويس على تلقي أبناء مشايخ الخليج التعليم العسكري والإداري في بريطانيا، وتحديدًا في كل من كلية ساندهيرست ومدرسة الشرطة في هندون، ما أسهم في إنتاج جيل من الحُكام مرتبط ثقافيًا وإداريًا بلندن، من أبرزهم الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي أصبح رئيس الوزراء البحريني، والشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، الذي أصبح أميرًا لقطر لاحقًا، وأبناء شيوخ الإمارات؛ الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد، والسلطان قابوس بن سعيد، الذي أشرفت وزارة الخارجية البريطانية بشكل مباشر على تعليمه.

عمومًا، مع إعلان حكومة هارولد ويلسون نية بريطانيا الانسحاب من شرق السويس عام 1968، أصبح وليام لويس مبعوثًا خاصًا لتنظيم مرحلة ما بعد الانسحاب، مؤسسًا الإمارات العربية المتحدة من خلال الوساطة -تحت الضغط- بين الشيخ زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي، والشيخ راشد آل مكتوم حاكم دبي، لتوحيد الإمارات، منهيًا وجوده في الخليج بصياغة اتفاقية الاتحاد عام 1971.

وهكذا أصبح ويليام لويس النموذج الأكثر فعالية للوصي الحديث للاستعمار، بصفته مترفعًا عن الحُكم المباشر لكنه ضابط للإيقاع السياسي والأمني وراء الكواليس، يُمكن النخب الموصى بها للحكم وفق خطوط مرسومة بريطانيًا، ويربط الخليج بشبكة مصالح استراتيجية من قواعد وأساطيل ومستشارين وشركات، أصبحوا لاحقًا جزءًا أساسيًا من منظومة الحكم المحلي في الخليج.

لاندون: يدٌ بريطانية في انقلاب عمان

مع بداية السبعينيات بدأ نفوذ بريطانيا في الشرق الأوسط يتراجع، لا سيما إبان بدء انسحابها من مناطق شرق السويس عام 1971، حينها تم إغلاق مكتب المقيم السياسي البريطاني نهائيًا، وأقيم بدلًا منه سفارة المملكة المتحدة في معظم دول الخليج، التي أعلنت استقلالها الكامل، فيما تحول الوجود البريطاني فيها من سلطة سياسية إلى تمثيل دبلوماسي.

قبل ذلك بقليل أرسل ويليام لويس إلى عُمان بعثة عسكرية بريطانية لتدريب قوات السلطان سعيد بن تيمور، من بينها ضابط بريطاني في الفرقة الملكية الخامسة للفرسان، يُعرف باسم تيموثي لاندون، هُنك تعرف تيموثي على قابوس بن سعيد، الذي وضع تحت الإقامة الجبرية بأمر من والده السلطان سعيد.

فبعدما درس قابوس في ساندهيرست البريطانية -بأمرٍ من ويليام لويس-، وخدم في الجيش البريطاني في ألمانيا، وتلقى تكوينًا سياسيًا وفكريًا منفتحًا، ومختلفًا عن فكر والده الذي كان منعزلًا، حاول دفع والده لإدخال إصلاحات محدودة على البلاد، ما اعتبره سعيد تهديدًا مباشرًا لنظامه، وتأثرًا مسرفًا بالبريطانيين، فأمر بوضعه قيد الإقامة الجبرية في قصر صلالة، ومنع عنه الزيارات باستثناء بعض البريطانيين الموثوقين لدى الحاكم سعيد.

لم يطل الأمر طويلًا، حتى ساعد لاندون قابوس في تنظيم انقلابٍ بالقصر عام 1970، أطاح بسعيد وجاء بقابوس إلى الحُكم بدعم بريطاني مباشر، ليصبح تيموثي لاندون أحد أهم المستشارين للسلطان قابوس، ويكتسب لقب “الأب الروحي له” لقرابة عقدين من الزمن، بينما نُفي سعيد إلى لندن.

خلال تلك الفترة انتقل التعاون بين لاندون ولويس، ليصبح بين لاندون ودونالد هاو، أول سفير بريطاني في عُمان بعد الاستقلال (1971)، لا سيما وأن ليندون أشرف على إعادة هيكلة الجيش والشرطة والأمن العماني، وأسهم في هندسة العقود النفطية والصفقات العسكرية، ما منحه مزيدًا من الثراء، بالإضافة لهدايا السلطان، ومن بينها مليون باوند سنويًا هدية عيد ميلاده.

في الفكر العُماني الحديث، تشير له معظم الدراسات بـ”الفضل” في انقلاب القصر وتثبيت حكم قابوس، لأن قابوس أدخل إصلاحات على البلاد، فيما وضع لاندون خطط التنمية وتنظيم الإدارة الحكومية وإعداد الميزانية، وإدخال الخدمات الأساسية، وتطوير الاقتصاد وقطاع النفط.

كما ساعد لاحقًا في إدارة علاقات السلطنة مع الولايات المتحدة، ليضع أسس الدولة العمانية الحديثة، وتحديد وجود مستشار غربي مطلع على مختلف التغييرات الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية للسلطنة، خلال حقبة قابوس وما بعده، ما جعل عمان نموذجًا للسياسة السياسية المرتبطة بالاستعمار.

بالمحصلة، أسهم لاندون في تركيز السلطة والمال والخدمات في يد السلطان والقصر، على حساب المؤسسات المدنية أو المشاركة الشعبية، كما رسخ ثقافة الاعتماد على مستشار أجنبي، مما حد من تطويرٍ عُماني مستقل، فيما أخضع الأجهزة الأمنية لارتباط مباشر بالبروتوكولات والأساليب البريطانية، ما خلق تبعية طويلة للدعم العسكري الخارجي، انعكست خلال قمع تمرد ظفار تحديدًا.

وكغيره من المستشارين، تمتع لاندون بقدرة على العمل دون رقابة أو أطر دستورية، فاستطاع الإثراء والهيمنة، سياسيًا واقتصاديًا في ظل غياب رقابة شعبية أو برلمانية، وانحسار المحاسبة على قراراته أو توصياته.

دول خليجية بقوالب استعمارية

عام 1971 أعلنت معظم دول الخليج استقلالها عن الاستعمار البريطاني، البحرين وقطر وعمان والإمارات، ومع القليل من الخلافات الحدودية التي ما تزال واضحة وحادة حتى اليوم، والكثير من النخب الحاكمة والمؤسسات التابعة التي تركها الاستعمار العسكري خلفه، استطاعت الدول الخليجية أن تمضي بنفسها نحو عالمٍ جديد.

لكنها في الوقت ذاته لم تنفصل تمامًا عن عالمها القديم، فحدودها مرسومة بخطوط بريطانية، وعلى سواحلها ترسو البواخر البريطانية والأمريكية، ومن أرضها يُستخرج النفط لصالح الشركات الغربية، ويحتكم شعبها لقوانين وأنظمة وضعها مستشاريون بريطانيون، ما تزال سارية المفعول حتى اليوم.

ليس هذا فقط، بل ويخضع حُكامها السابقون واللاحقون لاتفاقيات حماية ونفوذ للاستعمار، وإلا فاحتمال الانقلاب عليهم وارد، كما يُرسل أبنائهم للتعليم في مدارس الاستعمار لتشرب فكر الارتهان نفسه، وتُساق شعوبهم بمنظومة التعذيب والعقوبة التي وضعها الضباط البريطانيون لمواجهة الثوار ضد الاستعمار.

وهكذا أسس الإرث الكولونيالي لدول اقتصادها ريعي، تعتمد على العوائد النفطية بدلًا من الإنتاج المحلي الواسع أو الضرائب والخدمات، تم ذلك عبر عدة آليات، من بينها تأسيس هيئات الاستشارة البريطانية في دول الخليج، والتي جعلت توزيع عوائد النفط مرتبط بالولاء السياسي لبريطانيا، ومن ثم للحاكم.

ففي البحرين، وبعد اكتشاف النفط، وضع بلجريف هيكلًا قانونيًا وإداريًا يتحكم في الجمارك والموارد والتعليم، ولا يتيح لها التطور لتحقيق دخلٍ اقتصادي، مقابل التركيز على المزيد من التنقيب للنفط واستخراجه، ونقله وبيعه، وجعل ذلك محصورًا بخطٍ بريطاني.

لم يكن ذلك سيئًا بشكل كامل، بل إن البنية المؤسساتية -التابعة أو الهشة- التي أسسها الاستعمار، بما فيها من حدود واتفاقيات ونفوذ، كانت قادرة على حمل الدولة عند استقلالها لجزء من مسؤولياتها، نتيجة وجودها المسبق، بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية والاتفاقيات مع الشركات الأجنبية والعقود.

هذه الأطر والمنظومات المختلفة، ساعدت في إنشاء مؤسسات دولة حديثة، مثل الشرطة والقضاء والإدارة المالية، لكنها لم تسمح بانتقال السلطة المركزية من يد الحاكم إلى المشاركة الشعبية أو الديموقراطية، وجعلت الدخل الحكومي يوزع بطريقة أشبه بالغنائم لا بالأرباح، ما أضعف من قيمة الحداثة في هذه الدول، وأخضع تمثيلها للمساءلة الحقيقية.

أضف إلى ذلك أن العلاقة مع الغرب، تحولت من استقلال عسكري، لمستشار رسمي، لمقيم غربي، فشركات استثمارية عالمية، أكملت دور الوصاية بطرقٍ وصيغٍ أخرى، بحجج التخطيط الاستراتيجي، وصياغة السياسات الاقتصادية الكبرى، وتنويع اقتصاد الدول الخليجية، حتى أصبحت الخبرة أداة شرعية لتبرير النفوذ الأجنبي.

ففي رؤية الإمارات لخطط التنويع الاقتصادي استعانت الحكومة بشركات مثل “McKinsey & Company” و”Boston Consulting Group”، لتطوير قطاعات السياحة والتعليم والخدمات العامة والطاقة، لا يقتصر ذلك على التخطيط والتصميم، بل يشمل تنفيذ ومتابعة أداء الوزارات والقطاعات الاقتصادية الخاصة.

وفي قطر، استعانت الحكومة بشركات استشارية عالمية لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء المالي وإدارة المشاريع الكبرى، وهو ما يعيد النمط نفسه من اعتماد الدولة على الخارج في جميع المجالات الحيوية دون الاستغناء عن السيادة الرسمية.

يمكن فهم ذلك بشكل أوضح بربط دور المستشارين البريطانيين وأدوارهم في الدول الخليجية، مع النظير الحديث لهم من الشركات الاستشارية العالمية، فبينما أسس تشارلز بلجريف الشرطة والقضاء والبحرين وأشرف على شركات النفط، تقوم اليوم شركة “McKinsey & Co” بمهمة هيكلة الحكومة وتطوير البنية الإدارية لمؤسسات الدولة والرقابة على سير عملها.

بينما تُشرف شركتي “PwC BCG” على تطوير أنظمة التخطيط الاستراتيجي والأمن المؤسسي ومتابعة فعالية أجهزة الأمن والاستخبارات، بشكلٍ مقارب لجهد إيان هندرسون، بل وتوفر غطاء قانونية لتجاوز السلطات للقانون في تتبعها للمعارضة والناشطين السياسيين كما فعل هندرسون.

وعلى خطى ويليام لويس تسير كل من شركتي “BCG /Kearney” في إنشاء مراكز للتخطيط الاستراتيجي وتصميم المشاريع الحكومية الكبرى في الإمارات المتصالحة، معتمدة على ولاء القيادات المحلية في تسيير الخطط الاقتصادية والسياسية، بينما توفر شركتي “McKinsey /PwC” في عُمان برامج التنويع الاقتصادي وصبغة النصيحة الاستراتيجية لبناء دولة ريعية مركزية عبر تطوير الإدارة الحكومية على خطى لاندون وهيمنته.

وحتى في السعودية، الدولة التي تتوجه للسعودة في كل شيء إلا فيما يتعلق بالتحولات الاقتصادية الكبرى، تعتمد الدولة على خبرة خارجية يقودها غربيون لإعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد والتنمية الصناعية والخدمات، وهو ما يعزز انتاج سلطة مركزية خدماتها محدودة وتعتمد على الغرب في بينة الحالية والمستقبلية.

ربما لا يبدو ذلك واضحًا للجمهور، لكن الشركات الحديثة أصبحت شيئًا فشيئًا تدار بمنطق التحكم، وامتداد السيطرة السياسة إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وغدت عالمًا متكاملًا يتحكم في صناعة القرار والعلاقات الخارجية والإدارة الداخلية، وهو نمط يظهر تقريبًا في دول الخليج كلها، مع بعض التباين، ما يشير إلى أن الاستقلال بمفهومه الحر، غير الخاضع لأي روابط مع الاستعمار ومخلفاته، ما زال بعيدًا، عن الشعوب وعن الحكومات أولًا وأخيرًا.

بالمحصلة، تُظهر التجربة الخليجية أن منظومة الوصاية لم تُدفن مع نهاية الاستعمار، بل أُعيدت صياغتها في أشكال أكثر مرونة وشرعية، فبدل المستشار المقيم الذي يراقب القرارات، باتت الشراكات الأمنية والاستشارات الاقتصادية العالمية هي أدوات النفوذ الجديد.

يتعزز ذلك لأن الولايات المتحدة وبريطانيا ما زالتا تؤمنان الأمن الخارجي عبر القواعد والتحالفات، بينما تتولى شركات مثل “McKinsey” و”PwC” و”BCG” إعادة هندسة البنى الإدارية والاقتصادية داخليًا، بهذا، تستمر الوصاية كمنظومة متكاملة؛ الغرب يحرس الحدود ويصوغ السياسات، والدولة الوطنية تمارس السيادة ضمن الإطار المرسوم لها.

إنه استعمار بلا مستعمرات، قائم على اعتماد بنيوي متبادل، حيث تُدار الدولة من الداخل بأدوات خارجية — وصاية ناعمة تحمل لغة “التطوير” و”التحول”، لكنها تحفظ جوهر العلاقة القديمة: الهيمنة مقابل الاستقرار.