مرت تونس بعديد الفترات، فامتازت كل فترة منها بقدوم ممثلين لحضارات مختلفة، وهكذا تنوعت مصادر التأثيرات في الناحية الفنية والمعمارية بتنوع منابعها، واتسم كل عصر بطابعه الذي يميزه عن العصور السابقة، ومن بين تجارب الحكم التي عاشتها تونس كان مجيء العثمانيين ونجاح سليمان القانوني في السيطرة على تونس سنة 1574 وضمها كسنجق تابع للدولة العثمانية وذلك على يد سنان باشا.

حيث مثل هذا الحدث منعطفًا تاريخيًا في تاريخ البلد وذلك بالنظر إلى أن مجيء الأتراك العثمانيين اختلف اختلافًا تامًا عن الهجرات الأخرى خاصة منها الهجرة الأندلسية، إذ إن قدومهم كان متصلًا بحضور عسكري وسياسي قوامه الجند وتواصل لأكثر من 4 قرون، ترك خلالها العثمانيون في تونس بصمتهم التي بقيت إلى اليوم من خلال الأكلات واللباس والألفاظ التركية التي نستعملها، ولكن يبقى أهم أثر للأتراك العثمانيين في تونس هو فن العمارة والتشييد، فقد قام الحكام ببناء العديد من المعالم على شاكلة المباني العثمانية في تركيا والتي بقيت شاهدة إلى اليوم عن مدى تأثير تلك التجربة على تاريخ تونس، ولعل من أهم تلك الآثار الجوامع التي بنى منها العثمانيون سبعة جوامع كبرى، سنحاول في هذا التقرير أن نعرفكم على أبرز 5 مساجد منها:

جامع يوسف داي

ويعتبر هذا الجامع أول جامع حنفي تم بناؤه في تونس بعد الفتح العثماني ويعرف أيضًا باسم جامع سيدي يوسف فيما يسميه البعض جامع البشامقية، وقد تم بناؤه سنة 1612 في عهد يوسف داي الذي حكم تونس لحوالي 28 سنة، وهو أول مسجد يبنى على طريقة العمارة العثمانية ويحتوي على قبر مؤسسه، وقد كان هذا الجامع في البداية مسجدًا للخمس.

وفي سنة 1631 قام يوسف داي بتحويله إلى جامع خطبة وقد درس الفقه الحنفي بهذا الجامع، ويقع الجامع اليوسفي في مدخل المدينة العتيقة من ناحية القصبة بنهج سيدي علي بن زياد، ومما يجلب الانتباه أن المؤسس اختار موقع جامعه على مقربة من الجامع الأعظم، ويمكن تفسير هذه العملية بأن الجند الذين بني من أجلهم هذا الجامع كانوا يقطنون بقرب من هذا الموقع، فإضافة إلى وجود العديد منهم بقلعة القصبة، فإن البعض الآخر كان يقطن في المكان الذي تحتله حاليًا المدرسة المرادية بتونس.

مما يجلب الانتباه أن أول جامع أسس بالبلاد على يد العثمانيين هو جامع يوسف داي، الذي تأثر في بعض مكوناته وفي قسم من تصميمه بالمساجد العثمانية، وهكذا يبدو الصحن الذي يحيط ببيت الصلاة من الجهات الثلاث ـ الشرقية والشمالية والغربية ـ وهي من المميزات النادرة التي قلما نجدها في الجوامع التونسية، وهي في الحقيقة ظاهرة اختصت بها بعض الجوامع التركية، كما تميز هذا الجامع بمئذنته وهي أولى الصومعات المثمنة الشكل التي تم بناؤها بالبلاد، إذ إن جميع الصومعات التي سبقتها زمنيًا كانت في أغلبها ذات نمط موحدي، ولها قاعدة مربعة الشكل، وقد اختلف المؤرخون في مصدر هذا النمط من المآذن، فأغلبهم يرون أنها من تأثير تركي، أو ينعتونها بالنمط الحنفي فيما يرى البعض الآخر أنها من تأثير أندلسي.

جامع حمودة باشا

يوجد هذا الجامع في تونس العاصمة، ويعتبر ثاني الجوامع المؤسسة خلال هذه الفترة، فعمارته تشابه في أغلب النقاط الجامع الأول، ويوجد هذا الجامع وسط الأسواق المحيطة بالجامع الأعظم، ومن أهم أسباب اختيار موقعه هذا هو قربه من جامع الزيتونة، إذ لا يفصل بينهما إلا بضعة أمتار، وهو ناتج عن إرادة الحكام الجدد المتبعين للمذهب الحنفي نشر مذهبهم بين العامة، وقد بنى باي تونس في تلك الفترة حمودة باشا المرادي هذا الجامع سنة عام 1655 وتم ترتيبه كمعلم تاريخي في 13 مارس 1912م>

وتلاصق زاوية الولي الصالح سيدي بن عروس تربة جامع حمودة باشا وربما كان ذلك من بين الأسباب الأخرى التي تفسر اختيار المؤسس لموقع جامعه، علاوة عن ذلك فإن المعلم كان محاطًا بالأسواق ويقع بالقرب من دار حمودة باشا نفسه، ولعل من أهم ما يمكن ملاحظته هو تأثر مهندس هذا الجامع بنمط جامع يوسف داي، وهو ما تصفه المراجع بالنمط التركي، إلا أنه توجد بعض الاختلافات الجزئية بين مئذنة جامع حمودة باشا وتلك التي ذكرناها في جامع يوسف داي: فمنارة جامع حمودة باشا أكثر رشاقة وطولًا من الأخرى.

ورغم احتواء هذا الجامع على بعض العناصر الجديدة التي لاحظناها بعد في جامع يوسف داي، ومن بينها خاصة الصحون الثلاثة المحيطة ببيت الصلاة، والمحراب المكسو جوفه بلوحات المرمر وكذلك بروز العناصر النباتية في تزويق قاعدة أطر الأبواب، كما أن للمنبر أيضًا طابع المنابر الراجعة للفترة التركية، وكذلك التربة المشابهة لتربة يوسف داي، فإن الطابع العام يدل على بقاء التأثيرات المحلية قائمة الذات، فأطر الأبواب والنوافذ التي تفتح على بيت الصلاة تذكرنا بما يوجد في أغلب معالم مدينة تونس، خاصة منها الفقرات الرخامية المشعة والمتناوبة البيضاء والسوداء، وطبيعة البناء نفسه، وكذلك السقوف المتمثلة في أقبية متقاطعة، كل هذا دليل على أن التأثير التركي تمثل في بعض الأجزاء فقط، بينما بقي التأثير المحلي (خاصة طابع بيت الصلاة نفسه) موجودًا في النمط العام للجامع وفي شكله وكذلك في زخارفه.

جامع محمد باي المرادي

يعتبر أحد أهم جوامع مدينة تونس ويقع في نهج سيدي محرز، وهو أكبر جامع للمذهب الحنفي، تم تشييد هذا الجامع سنة 1104 هجري الموافق لـ 1692 ميلادي على يد محمد باي المرادي، نجل مراد الثاني وواصل بناءه من بعد وفاته، شقيقه رمضان باي المرادي وتواصلت الأشغال به حتى سنة 1697، لكنه يعرف باسم جامع سيدي محرز وذلك لوجوده أمام الزاوية التي تحمل اسم الرجل الصالح.

وأهمية هذا الجامع متأتية من كونه انفردًا بالنمط المتأثر بالجوامع التركية، وهو ما لا نجده إلا في عدد قليل جدًا من الجوامع بالبلاد العربية، وبالرغم من هذا، فإن جامع محمد باي، في شكله العام وفي نواحيه الفنية، يختلف في العديد من النقاط عن الجوامع التركية، وقد اهتم حكام تونس منذ القدم بترميمه، إذ أعاد محمد الصادق باي بناء المقام سنة 1862، ثم أمر الحبيب بورقيبة بترميمه سنة 1981، وأعيد ترميمه مرة أخرى بين سنتي 1996 و1998.

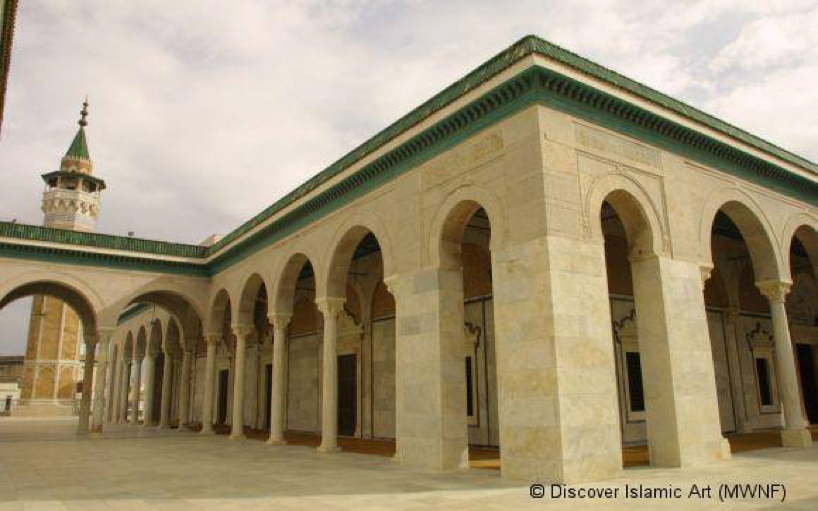

يعتبر جامع محمد باي المرادي من نمط عثماني لكن ليس به المئذنة ثمانية الأضلع التي تمتاز بها الجوامع العثمانية لأن موت محمد باي وبعض المشاكل السياسية حالت دون ذلك، أما عن المئذنة رباعية الشكل فهي من توابع المسجد الصغير القديم المعروف بمسج “الفيلاري” الذي يقع بالركن الغربي للجامع، كما يعتبر أيضًا هو المسجد الوحيد ذو القبة في مدينة تونس، وتوجد به قاعة الصلاة وهي مربعة الشكل، تحيط بها ثلاثة أروقة وساحات على دعائم رخامية وتغطيها قبة، وتحيط بهذه القبة أربعة أنصاف قباب تنكأ على جوانبها وبالأركان تكتمل المجموعة بقباب صغيرة مما يعطي مشهدًا من القبب المطلية بالجير الأبيض المطلة على المدينة، تتخلل هذه القباب عدة نوافذ وفتحات في رقاب القباب وذلك لتسرب الضوء، كما توجد به سدة خشبية تسمى بـ “المحفل” معدة للمنشدين والمرتلين، منبر كبير يبلغ ارتفاعه أكثر من أربعة أمتار، ومكسي بألواح رخامية وخلوة تنسب للولي الصالح، تمتاز بشدة ارتفاعها.

جامع صاحب الطابع

وهو سابع الجوامع الحنفية وآخرها زمنًا، يسمى جامع يوسف صاحب الطابع أو جامع صاحب الطابع هو آخر جامع عثماني مبني في تونس وهو الجامع الحنفي الوحيد الذي لم يبنيه باي أو داي بل بناه وزير مملوك، تم البدء في بنائه سنة 1808 وأقيمت أول صلاة فيه يوم 4 مارس 1814.

بناه المهندس الحاج ساسي بن فريجة ويقال أن بعض الأسرى الأوروبيين ساهموا في البناء، وحسب محمد بن الخوجة فإن الرخام المستعمل تم استيراده من جنوب إيطاليا و قول بن الضياف إن الرخام أتى من قرنة إلا أن الرخام في حقيقة الأمر جلب من كرارة ويتكون الجامع من عديد البنايات ويكون مركبًا يسمى الكليا مثل نظام الكليا في غسطنبول، ويتكون من جامع وتربة ومدارس وفندق وحوانيت، وتعتبر الفترة التي بني فيها الجامع من أحسن الفترات الحسينية، وبنى صاحب الطابع مع الجامع مدرسته المشهورة باسمه، ويوجد الجامع بالقرب من منزل المؤسس، كما بنى عدة منجزات أخرى في الحي نفسه، وتوجد شمالي الجامع والمدرسة الزاوية البكرية، وغربها زاوية سيدي شيحة، وجنوبها زاوية وسبيل سيدي عبد السلام، وهو دليل على أهمية الموقع.

يتم الصعود إلى الجامع عن طريق مدرج أول رئيس يفتح على ساحة الحلفاوين، وعن طريق مدرج خلفي، هذا إضافة إلى مدرج ثالث قريبًا من مدخل زاوية سيدي شيحة، ولا يختلف الجامع في تصميمه وفي عناصره المعمارية عن بقية الجوامع المؤسسة خلال الفترة التي تلت انتصاب الأتراك العثمانيين بالبلاد، فللصحن شكل U اللاتينية، وهو يحيط ببيت الصلاة من ثلاث جهات، كما يظل بيت الصلاة هذه ثلاثة أروقة أهمها على الإطلاق ذلك الذي يوجد في الناحية الشمالية للصحن، وهو متكون من بائكة ذات تسعة عقود لها شكل حدوي، أما التيجان فهي من النمط التركي الذي انتشر آنذاك، غير أن الصدفة المحلية للقسم الأسفل للتاج تعتبر من العناصر الجديدة بالنسبة إلى تيجان الأعمدة بصفة عامة، كما تعلوها زئبقة طويلة تنتهي في الأعلى بهلال، أما بالنسبة للمئذنة فهي من النمط نفسه الذي نلاحظه في جوامع يوسف داي وحمودة باشا، لكن يمكن اعتبار مئذنة صاحب الطابع أكثر رشاقة وأناقة وارتفاعًا من الأخريات.

الجامع الجديد

أمر ببناء هذا الجامع مؤسس الدولة الحسينية حسين بن علي تركي سنة 1136هـ/ 1723م، وهو أول جامع شيد في الفترة الحسينية، وباستثناء هذا الجامع لا نملك مثالًا آخر لجامع استعمل صحنه مدرسة، لأنه في صورة بناء جامع ومدرسة في المكان نفسه كجامع ومدرسة التوفيق ثم الجامع اليوسفي والمدرسة، وكذلك جامع ومدرسة صاحب الطابع، فإن كلًا من المعلمين يكون مستقلًا بذاته، وربما نتج هذا الاختيار عن ضيق المكان الذي تم استغلاله، وهو على كل حال تطور لمفهوم المدرسة ولتخطيطها، فالمسجد الذي تحويه كل مدرسة كان يمثل المكان الذي استغله الطلبة والشيخ للتدريس والصلاة، وهنا من الممكن جدًا إن اضطر هؤلاء لاستعمال بيت الصلاة الجامع، ويقال إن الباي حسين أزال ثلاث خمارات كانت توجد قرب مسجد “المسدوري“ وبنى عوضها دورًا للسكنى، وأقيمت أول صلاة بالجامع ظهر يوم الأحد 14 شعبان 1139 هـ/ 16 أبريل 1727م.

أول ما يجذب الانتباه بالجامع تلك الصومعة المثمنة التي تطل على الصحن الشرقي للجامع وعلى سوق الصباغين من الخارج، وتشد بيت الصلاة اهتمام المصلين نتيجة لثرائها الفني والزخرفي والمعماري، وقد قسمت إلى خمسة أروقة لها الأبعاد نفسها، وهو ما نلاحظه أيضًا بخصوص المسكبات الأربع الموازية لجدار القبلة، أما بالنسبة لسقف هذا الجامع فيختلف عن أغلب الجوامع الأخرى فهو متكون في كل من طرفيه الأيمن والأيسر من أقبية طولية، وتتوسطها بالرواق المواجه للمحراب أشكال مقببة، وبالرغم من ثراء جميع جدران الجامع بشتى أنواع المربعات الخزفية والنقوش الجصية، فإن واجهة جدار القبلة تلفت الانتباه بصفة خاصة، فأول العناصر هو المنبر القار المبني بالحجارة، وهو يتشابه في نمطه مع الخمسة منابر الأخرى الموجودة بالجوامع الحنفية، أما المحراب، فلا يختلف في نمطه عن بقية المحاريب الموجودة انطلاقًا من القرن 11 هـ/ 17 م، والتي تواصل العمل بها إلى اليوم.