تعتبر جدلية الصوفية معروفة، ليس بالنسبة للدين الإسلامي فحسب، بل في كل الأديان، فالتصوف ليس ظاهرة إسلامية خاصة بالإسلام فحسب، بل إن التصوف كفلسفة دينية تعود جذوره لكل دين، بل ولكل معتقد ديني حتى ولو كان من الأديان غير السماوية، فتم ربط الصوفية أحيانًا بالهندوسية، وأحيانًا أخرى إلى الفلسفة اليونانية، ويربطها البعض بالكهانة النصرانية، والشعوذة الهندية، إلا أن مؤسسي الصوفية وأتباعها يفضلون ارتباطها بالدين الإسلامي جملة وتفصيلًا، وأن تعاليمها مستمدة من القرآن والسنة.

على الرغم من اختلاف أصل كلمة صوفي بين مدارس الصوفية المختلفة، إلا أنه يصب الهدف في الأخير أن الصوفية هي فلسفة لإصلاح القلب، من أجل الاتصاف بمحاسن الأخلاق والصفات، فهي فلسفة هدفها تزكية النفس وتعمير الظاهر والباطن لنيل الراحة والسعادة الأبدية.

“اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله، لم يَتَسمَّ أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول، إذ لا أفضلية فوقها، فقيل لهم الصحابة، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ـ ممن لهم شدة عناية بأمر الدين ـ الزهاد والعُبَّاد، ثم ظهرت البدعة، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادًا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله سبحانه وتعالى، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة”

هذه كانت بداية ذكر مصطلح التصوف على لسان الإمام القشيري، بعد أن تم تدوين علم التصوف بعد تدوين العلوم التشريعية كالفقه والحديث، وعلوم التوحيد وغيرها، وبدأت المؤلفات في الكتب الصوفية تظهر للساحة في عام 243 هجريًا مع أول كتب عن الصوفية للحارث المحاسبي بعنوان “من أناب إلى الله” و”رسالة التوهم”.

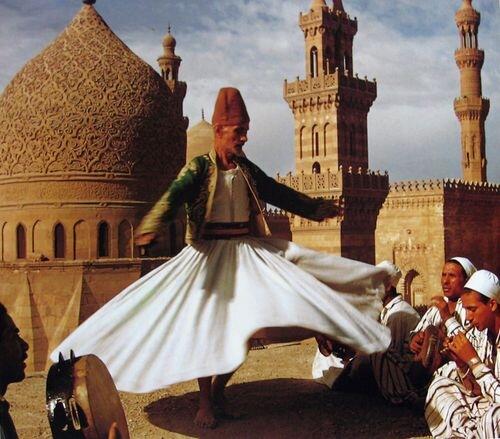

تشتهر الصوفية في الوقت الحالي برقصة الدروايش في لباسهم الأبيض في مدينة قونيا، مدينة “جلال الدين الرومي” المشهور بالمولوية، والتي يعتبرها العالم أكبر منابع الصوفية المؤثرة في العالم، إلا أن للصوفية دورًا محوريًا في الجزيرة العربية وشمال إفريقيا كذلك، وباتت مؤثرة في عقيدة العرب لعصور مستمرة.

الصوفية في الجزيرة العربية

كان إقليما الحجاز وتهامة في شبه الجزيرة العربية في عهد الدولة العثمانية ساحةً للتصوف، فبحكم مكانتهما الدينية بوجود الحرم المكي والحرم النبوي في الحجاز؛ فقد تنوعت الطرق الصوفية فيهما كذلك، فقد كان هناك طرق السنوسية، والطريقة الإدريسية، والختمية، والكيلانية، والأحمدية، والرفاعية، والبكداشية، والنقشبندية.

التصوف في الأندلس

وجد التصوّف طريقه إلى الأندلس منذ القرن الثاني للهجرة وذلك تحت تأثير الاتصال بحركة التصوف عبر الشمال الإفريقي أو عن طريق الصلات المباشرة مع المشرق الإسلامي، إذ كانت حركة العلماء لا تنقطع، فكان هناك من يغادر الشام للإقامة في الأندلس، كما كان علماء الأندلس يقصدون شبه الجزيرة العربية لأداء فريضة الحج فيتصلون بالمتصوفة في مكة والمدينة، بل ويسافرون للتباحث مع علماء ومتصوفة العراق وبلاد الشام وبلاد فارس أيضًا، حتى ازدهر التصوف في الأندلس بمرور القرن السابع الهجري وأصبح محيي الدين ابن عربي أحد رؤوس الصوفية حتى لقب بالشيخ الأكبر.

التصوف في المغرب: عبادة وجهاد

إن تاريخ المغرب هو تاريخ سيادة التيار الصوفي بتعبيراته المختلفة، ولم يشكل هذا التيار مصدر للتربية الروحية فقط، بل مصدر للجهاد أيضا، فلقد كانت الممارسة الصوفية هي الشكل السائد للتدين في المجتمع المغربي وذلك من خلال الرعاية الرسمية للدولة، انتشار التصوف في المغرب في البداية كانت تهدف أساسًا إلى نشر الإسلام؛ حيث بدأ منذ القرن الثالث عشر الميلادي يتوغل في الأرياف في المغرب.

وبدءًا من القرن الرابع عشر الميلادي انتقل التصوف من الإطار الدعوي إلى الإطار السياسي، وبدأت المعالم الأولى للطرق الصوفية تتشكل في العهد الموحدي ليكتمل هذا التشكل مع أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي الذي يعتبر مؤسس أول طريقة صوفية في المغرب جراء التحولات التي طرأت على بنية المجتمع، ويمكن القول بأن الطرق الصوفية أصبحت ابتداءً من القرن الخامس عشر الميلادي مؤهلة لتزويد البلاد بنظام الحكم.

التصوف في مصر

سبعة وسبعون طريقة للصوفية في مصر، يتبعها 15 مليون متصوف، بالإضافة إلى 6 آلاف ضريح يزور أتباع الصوفية منها 1000 ضريح مشهور، حيث تحتوي القاهرة وحدها على 294 ضريحًا، ومن أشهرها ضريح الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، كما تتوزع باقي الأضرحة على بقية المحافظات، كما يوجد فى أسوان أحد المشاهد يسمى مشهد “السبعة وسبعين وليًا”.

تكاد تتشابه الطرق الصوفية فى مصر إلى درجة تذوب فيها الفوارق بينها؛ حيث تتشابه جميعها فى شروط الانتساب، والمواصفات المطلوبة في الشيخ، وآلية تولي خلافة الطريقة، وحتى في الأوراد.

الصوفية والسياسة المصرية

اشتهرت بمصر عدّة طرق صوفيّة كانت في معظمها وافدة وليست من تأسيس المصريين، كانت تمثل مع بداية ثورة 23 يوليو 1952، بنحو 3 ملايين منتسب ينتظمون في 60 طريقة، كما أيدت جمال عبد الناصر بوضوح في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية من البداية، فعلى سبيل المثال وقفت مشيخة الطرق الصوفية مع عبد الناصر في صراعه ضد الإخوان المسلمين، كما سار أكبر موكب صوفي رسمي في مصر تأييدا لعبد الناصر في أعقاب هزيمة 5 يونيو 1967.

طرق الصوفية بمصر

الطريقة القادرية: انتشرت طريقته في مصر، وأصبحت هذه الطريقة أصل الكثير من الطرق الصوفيّة بمصر والمغرب.

الطريقة الرفاعيّة: أُسست بالعراق، ثم انتقلت هذه الطريقة إلى مصر عبر أبي الفتح الواسطي أواخر القرن 6ھ، وأنشأ رباطًا له ولمريديه بالإسكندرية عرف برباط الواسطي، واستمر نشاط هذه الطريقة بمصر خلال عصر المماليك وانتسب إليها الكثير من أفراد المجتمع المصري.

الطريقة السهروردية: انتشرت هذه الطريقة بمصر بشكل كبير، وأصبح أتباعها يؤسّسون المدارس والربط الخاصّة بهم لنشر تعاليم طريقتهم.

الطريقة الأحمدية: أسّسها الشيخ أحمد البدوي، الذي ارتحل من المغرب إلى مكة ومنها إلى مصر، لما توفي خلفه في رئاسة الطريقة تلميذه عبد العال الأنصاري.

الطريقة البرهامية: أسسها الشيخ إبراهيم الدسوقي في 676 ھجريًا، وهو مصري الأصل والمولد، وانتشرت طريقته في مصر وبقية بلدان المشرق.

15 مليون متابع والأمر يبدأ بالبيعة

تبدأ طقوس الانضمام ﻷى طريقة صوفية بالبيعة، التي يؤديها المريد للشيخ على السجادة، لاصقًا ركبتيه بشيخه، ثم يقرأ عليه الشيخ البيعة، ويطلب منه الاستغفار والتوبة، ويردد خلفه الرضا بمشيخته، وتقسم مناصب الأعضاء فى الرفاعية – على سبيل المثال – إلى مريدين، ولكل مجموعة من المريدين شيخ، ولكل مجموعة من الشيوخ شيخ سلك الطريق من قبل أن يوجههم، ويسمى خليفة الخلفاء، ولكل مجموعة من الخلفاء خليفة.

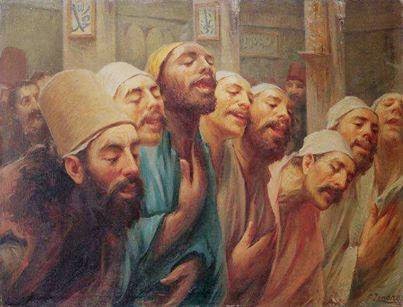

تأتي الحضرة بعد البيعة، وهى عبارة عن ترديد أوراد وأذكار وصلوات على النبى وآل بيته، وطلب للمدد منهم، كل على طريقته يرددها أتباع الصوفية فى حلقات دائرية، يقف بوسطها المداح وتعقد بمساجد الصوفية، ليلة الإثنين والخميس، من كل أسبوع.

قال الإمام أحمد الرفاعي عن الصوفية:

القوم سمعوا وطابوا ولكنهم سمعوا أحسن القول فاتبعوه، وسمعوا غير الحسن فاجتنبوه، تحلقوا وفتحوا مجالس الذكر وتواجدوا وطابت نفوسهم وصعدت أرواحهم، لاحت عليهم بوارق الإخلاص حالة ذكرهم وسماعهم، وترى أن أحدهم كالغائب على حال الحاضر، وكالحاضر على حال الغائب، يهتزون ولا تنشغل قلوبهم بسواه يقولون: الله، ولا يعبدون إلا إياه. يقولون: هو، وبه لا بغيره يتباهون، إذا غنّاهم الحادي يسمعون منه التذكار، فتعلوا همتهم في الأذكار

يقول الصوفيون عن أنفسهم بأنهم “خاضوا بحرًا وقف الأنبياء على ساحله”، ومنهم من يفضِّل الولي على النبي، ومنهم يجعلون الولي مساويًا لله في كل صفاته، فهو يخلق ويرزق، ويحيي ويميت، ويتصرف في الكون، وهنا تأتي الجدلية مع الصوفية، والاعتراض عليها، ولكن هذا لم يمنعهم من استكمال مسيرتهم في اعتقادهم بأن الدين شريعة وحقيقة في ذات الوقت، فالشريعة بالنسبة إليهم هي الظاهر من الدين، والحقيقة هي الباطن الذي لا يصل إليه سوى المصطفون الأخيار.

يقول الإمام بن القيم الجوزية: وكل حركة في العالم العلوي أو السفلي فأصلها المحبة، فلولا الحب ما دارت الأفلاك وتحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، واضطربت أمواج البحار والزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسموات وما فيها من المخلوقات، وهذا هو أهم مبدأ تسير عليه الصوفية، حيث يعتبرون الود والمحبة هو مركز ترابط البشر، وهذا أيضًا ما يطبقوه في حلقات الذكر الخاصة بهم، مع الاهتزاز والتمايل في حضرة يحبون أن يصفوها بأنها حالة “العشق الإلهي”.