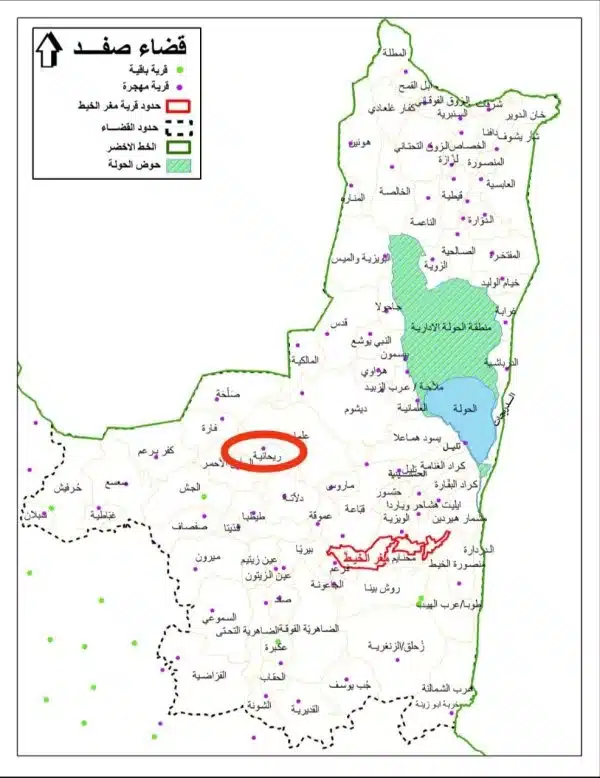

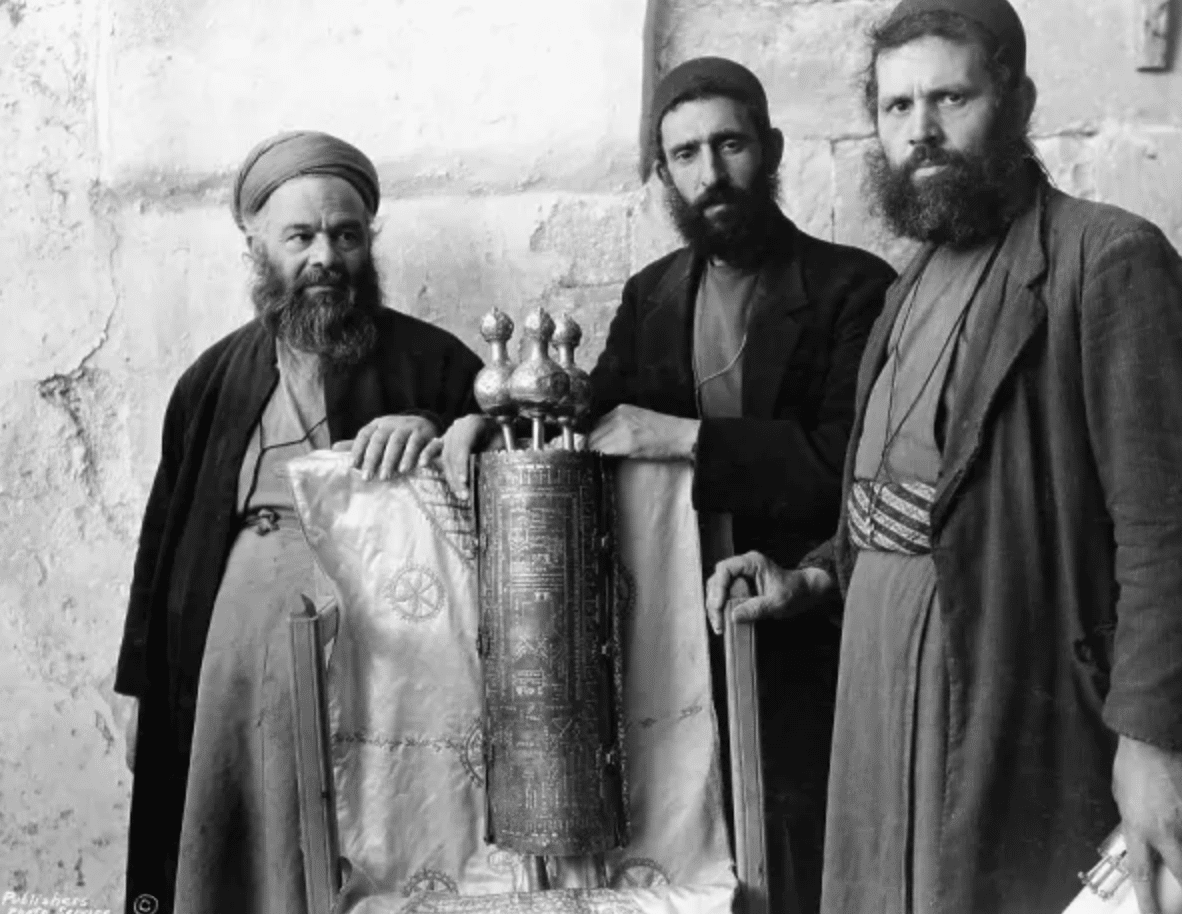

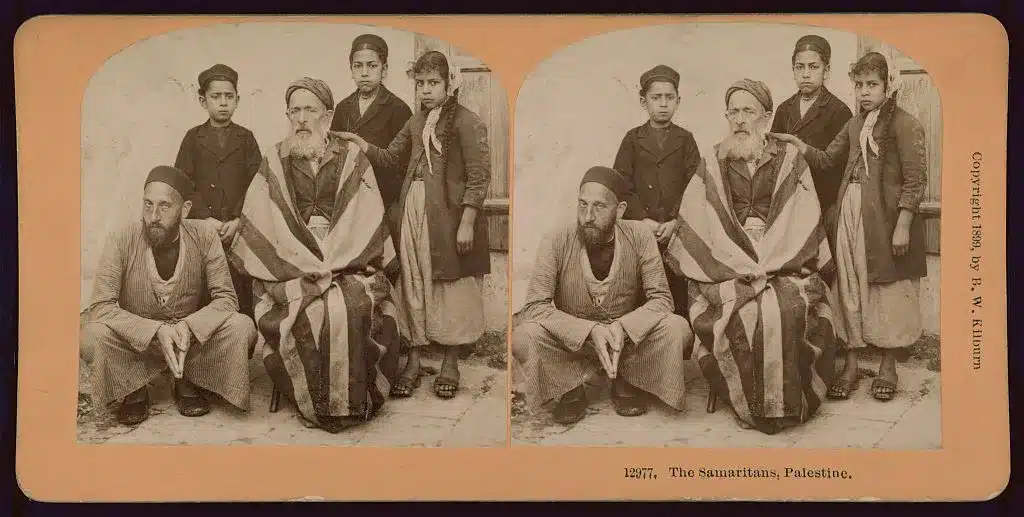

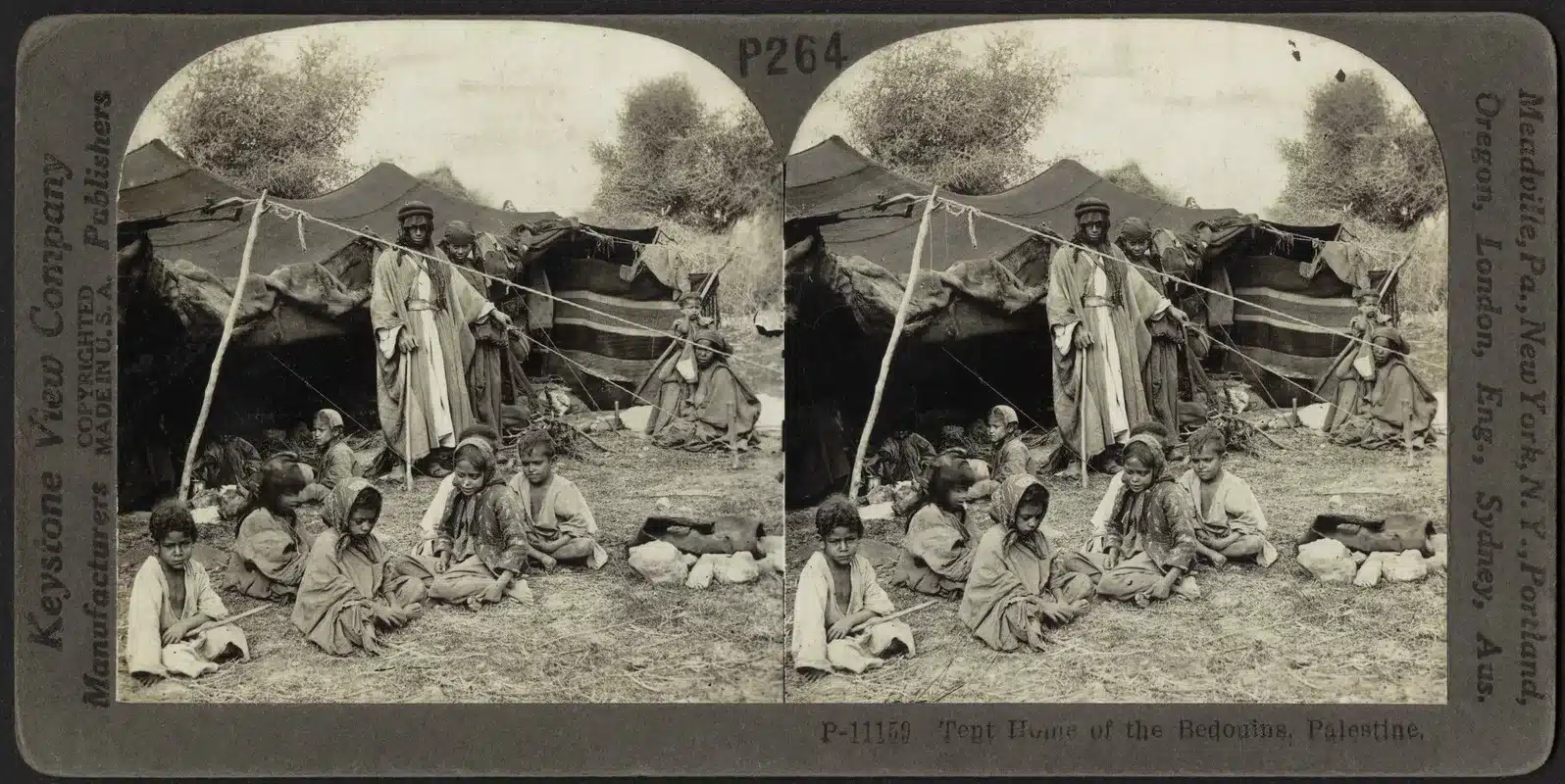

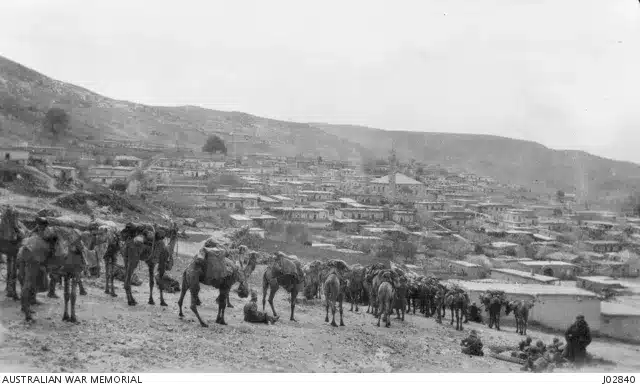

إذا كنت قد مررت يومًا بصورٍ قديمة لفلسطين ما قبل النكبة، فستكتشف أبعادًا أخرى لرواية النكبة لم يكن بإمكانك رؤيتها حتى بالألوان. نساء مسيحيات في أسواق القدس وبيت لحم، بهائيون في حيفا وكرملها، وسامريون يقفون على رأس جبل جرزيم، وبدو يسرحون بأنعامهم في بوادي الخليل وبيت لحم، ومواسم واحتفالات تجمعهم هنا وهناك، بأزياء تراثية لا يميزها إلا رموز دينية خافتة.

هذه التركيبة العرقية والطائفية الملونة التي نقلتها صور رمادية أو بيضاء وسوداء، أُسقطت عمدًا من سردية التاريخ الفلسطينية ومفصل النكبة، حتى بدا أن الأرض محصورة في نزاع بين اليهود والمسلمين، وأن الحركة الصهيونية قد حملت الإرث الصليبي في مواجهة مسلمي الأرض المقدسة، وهو ربما ما يفسر الفرحة العارمة التي سادت العواصم الغربية بمشهد دخول اللنبي إلى القدس بعد احتلالها عام 1917، وموشيه ديان إلى الحرم المقدسي بعد احتلاله 1967.

الإسقاط التاريخي الذي لم ينتهِ حتى اليوم خدم الحركة الصهيونية ومخططاتها على مستوياتٍ مختلفة، من بينها الترويج للقضية كصراع بين ديانتين، وحشد الدعم الغربي على هذا الأساس، وإسناد سياسة التفكيك الطائفي “فرق تسد” التي مارستها الحركة الصهيونية قبل النكبة وحتى اليوم، لاستقطاب أطياف وعرقيات لصالح مشروعها، إضافة إلى التبرير المجاني الذي يرفع عن جرائمها الحرج حين تنحصر بالعربي المسلم، ولا تطال غيره من الطوائف والأديان.

في ذكرى النكبة، تأتي هذه المادة، لتسلط الضوء على السياسات الانتقائية التي انتهجتها “إسرائيل” بحق سكان فلسطين، كما تتزامن مع نكبات أخرى تطال العالم العربي، ففي كل فجوة عرقية أو طائفية تجد “إسرائيل” بيئة خصبة لتكاثرها، وملاذًا لبقائها وتوسّعها، على حساب النسيج الأساسي الملون لأهل هذه البلاد.

لا هوية موحدة للفلسطينيين

وفقًا لأول تعداد سكاني لفلسطين أجراه الانتداب البريطاني عام 1922، بلغ عدد السكان المقيمين في البلاد 757,182 نسمة، توزّعوا بين أغلبية مسلمة قوامها 590,390 مسلمًا، و73,024 مسيحيًا، و38,694 يهوديًا، و7,028 درزيًا، و408 من السيخ، و265 بهائيًا، و156 مسلمًا شيعيًا، و163 يهوديًا سامريًا.

وبعد تسعة أعوام، أجرت حكومة الانتداب تعدادًا جديدًا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1931، رصدت فيه ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السكان بنسبة 36.8%، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,033,314 نسمة. وقد أظهر التعداد تركز هذه الزيادة غير الطبيعية في صفوف اليهود، بفعل الهجرة المنظمة، إذ ارتفعت نسبتهم بنسبة 108.4% ليبلغ عددهم 174,610 يهوديًا، متجاوزين بذلك الطائفة المسيحية التي بلغ عدد أفرادها 91,398 شخصًا.

بينما بلغ عدد المسلمين 759,717، وبلغ عدد الدروز 9,148، والبهائيين 350، والسامريين 182. أما البدو الرُحّل في جنوب البلاد، فقد رفضوا للمرة الثانية التعاون مع موظفي التعداد، ما دفع مكتب الإحصاء لتقدير عددهم بـ 759,717 بدويًا.

أما التعداد الأخير قبل النكبة فقد نُفذ عام 1945، بالشراكة بين مكتب الإحصاء والأراضي التابع لحكومة الانتداب، ولجنة التحقيق الأنجلو-أمريكية بشأن فلسطين (اليونسكوب). وقد خرج لاحقًا تقرير هذه اللجنة إلى العلن، ممهدًا الطريق لقرار الأمم المتحدة رقم 181، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية ويهودية.

وفقًا لهذا التعداد، الذي استند إلى النسب الديموغرافية العامة للسكان، بالإضافة إلى بيانات الوكالة اليهودية ودوائر الهجرة، بلغ إجمالي عدد سكان فلسطين 1,764,520 نسمة، من بينهم 1,061,270 مسلمًا، و553,600 يهوديًا، و135,550 مسيحيًا. أما بقية الطوائف والأديان، فقد تجاهلها التعداد، مكتفيًا بتصنيفها تحت خانة “آخرون”، وبلغ عددهم 14,100 نسمة.

ورغم علامات الاستفهام العديدة التي يثيرها هذا التعداد، لا سيما أنه قائم على مضاعفة بيانات إحصائية تعود لأربعة عشر عامًا مضت لعموم السكان – باستثناء اليهود – فضلًا عن استناده إلى أرقام الوكالة اليهودية التي أمسكت بتلابيب السردية الديموغرافية خدمة لهدفها المعلن بإنشاء وطن قومي على أرض فلسطين، إلا أن التعداد نفسه يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك على أن الوجود اليهودي لم يكن طبيعيًا، وأن ابتلاعه للأرض استهدف فئات غير الفلسطينيين المسلمين وحدهم.

فالهويات الفلسطينية المتجذّرة لا تتجلى في الأرقام وحدها، بل في الإسهامات السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية لكافة مكونات المجتمع. فالوجود المسيحي في فلسطين لم يكن هامشيًا أو ثانويًا، بل لعب دورًا محوريًا تجلّى في المشاركة السياسية الفاعلة والانخراط في الحركة الوطنية، وبروز شخصيات مسيحية كان لها دور ريادي في الفضاء العام، مثل يوسف العيسى (مؤسس صحيفة الكرمل)، وجورج أنطونيوس (مؤلف كتاب “يقظة العرب”)، وعيسى البندك (عمدة بيت لحم ورئيس تحرير صحيفة “صوت الشعب”).

وينضم إلى هذه القائمة عدد من الأسماء اللامعة في الكتابة والنشر، مثل خليل بيدس، وإميل الغوري، وإسكندر الخوري، ونجيب نصار، وإميل حبيبي، وحنا أبو حنا، وغيرهم من المثقفين الذين ساهموا في صياغة خطاب وطني جامع لم يميّز بين فلسطيني وآخر.

حتى على المستويات الاقتصادية، فقد كان لهم السبق في تأسيس الورش والحرف والقطاع البنكي والصحفي (أسسوا صحف فلسطين والدفاع والكرمل)، وفي القطاع التعليمي أنشأوا المدارس والمطابع والأندية الثقافية مثل نادي الأرثوذكسي العربي، وربطوا فلسطين بمحيطها العربي في لبنان وسوريا ومصر.

كما أسهم الدروز في تطوير الزراعة والرعي، وحافظوا على بنية اقتصادية محلية متماسكة، وعلاقات متوازنة مع المسلمين والمسيحيين، رغم طبيعتهم الدينية المحافظة وانغلاقهم النسبي. وينطبق ذلك على الأرمن، الذين أدخلوا فن التصوير الفوتوغرافي إلى فلسطين، وأسسوا أول مطبعة في القدس، وعُرفوا ببراعتهم في صياغة الذهب، ما أتاح لهم تأسيس طبقة أرمنية صناعية، لعبت دورًا مهمًا في القدس ويافا، وتولت صيانة عدد من الكنائس والمعالم الدينية.

وهو ما يمكن تعميمه على الطوائف والعرقيات الأخرى كالشركس والبهائيين والسامريين، الذين أغنوا الحياة الفلسطينية بمساهماتهم في مختلف القطاعات، ورسخوا موقع فلسطين كجزء حيوي من بلاد الشام، بوصفها “سوريا الجنوبية”، ومركزًا يربط بين إسطنبول ودمشق وبيروت والإسكندرية، وهي المكانة التي انعكست لاحقًا في امتدادات الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة بعد النكبة.

يمكن اعتبار الدور الاقتصادي والثقافي لبعض الطوائف، إلى جانب ميلها إلى الحياد والانغلاق، أحد العوامل التي دفعت الصهيونية إلى غضّ النظر عن تهجيرها، أو إسقاطها من خطط الإزاحة القسرية المباشرة. بهذا المعنى، تتجاوز النكبة في أحد وجوهها كونها مجرد حالة تطهير عرقي شامل، لتغدو مشروعًا مركّبًا من “هندسة سكانية” ممنهجة، يُبقي على بعض المكوّنات في أماكن محددة لهدف بعيد المدى، ويعيد توزيع أخرى ضمن الحدود بهدف وظيفي، فيما يقتلع الغالبية العظمى لتحقيق هدف استيطاني أكبر وأكثر مركزية.

النكبة كسياسة انتقائية: من يبقي من يُهجر

تفرض كل من التركيبة العرقية، والتوزيع السكاني، والفعالية السياسية والاقتصادية والثقافية، دورًا محوريًا في تفكيك النكبة من منظور الطوائف الأخرى، ما يجعل من الطائفة المسيحية، ثم الدرزية، ثم البدو، طوائف أُعيد تشكيل وجودها بفعل النكبة، دون أن تصاب بالعبث الصارخ ذاته الذي نال من الأغلبية المسلمة.

يمكن تلمّس هذا التفاوت في المناطق التي تركزت فيها هذه الإثنيات، وهي الجليل، والساحل، والجنوب، ثم في المناطق التي أُعيد تركيزها فيها بعد النكبة، ضمن منطق جيو-استراتيجي “إسرائيلي” دقيق: مَن منهم يسكن على حدودٍ آمنة، ومَن له صلات أقوى بمحيطه الفلسطيني المسلم أو العربي الأوسع؟ من يمكن احتواؤه وتطويعه سياسيًا واقتصاديًا؟ ومن يمكن فصله عن الهوية الفلسطينية الجامعة، عزلاً أو تفكيكًا أو إعادة إنتاج؟

مسيحيو الأرض المقدسة

من هذه الزاوية، يتضح أن التركيز الإسرائيلي بعد الأغلبية الإسلامية، انصب على الكثافة السكانية العالية، كأداة للسيطرة على الميزان الديموغرافي؛ وهو ما يفسّر تهجير المسيحيين أسوة بالمسلمين من مدن الساحل، ثم جاء الاعتبار الاثنوجغرافي ليبرّر تهجير القرى المسيحية على الحدود الشمالية مع لبنان، والتجمعات البدوية في وادي عارة وبئر السبع. أما الاحتواء والتطويع، فقد خُصّ به الدروز، فجاء الاحتفاظ بقراهم ليخدم مشروع الاحتلال لا الفلسطينيين.

وفق هذا المنطق، تغيّر التوزيع العرقي والطائفي في فلسطين بعد النكبة على نحو جذري، فقبل النكبة، كان المسيحيون موزّعين في مختلف المدن والقرى الفلسطينية (القدس، حيفا، يافا، الناصرة، بيت لحم، الرملة، اللد، وصفد)، وشكّلوا في بعضها أغلبية معتبرة، ولعبوا أدوارًا محورية كقادة رأي ورجال أعمال واقتصاديين وكتّاب مؤثرين.

أما بعد النكبة، فقد انحسر وجودهم في الأراضي المحتلة إلى الناصرة وما حولها من بلدات صغيرة في الجليل، بعد أن جرى تهجير أكثر من 60 ألفًا منهم من حيفا ويافا والرملة واللد وصفد، وتراجعت نسبتهم من نحو 10% من سكان البلاد إلى أقل من 2% اليوم. ويبدو أن انخراط المسيحيين في الحراك الوطني والثورة الفلسطينية 1936–1939، لا سيما في المركز والساحل، قد أسهم في تسريع رغبة الحركة الصهيونية بتهجيرهم من تلك المناطق.

من الضروري التذكير هنا بأن بقاءهم في الناصرة لم يكن نتيجة “مناعة” خاصة، بل كان انعكاسًا لسياسة إسرائيلية متعمّدة تهدف إلى الحفاظ على صورة “تعددية دينية” هامشية للدولة الناشئة، واسترضاء المجتمع الدولي، لا سيما لما تحمله الناصرة وكنائسها ، وخاصة كنيسة البشارة، من رمزية مقدسة لدى العالم المسيحي.

وكما لعبت العوامل الديموغرافية دورًا رئيسًا في تهجير المسيحيين من معظم المناطق، فقد لعبت التوازنات الدولية دورًا آخر في الحفاظ على وجودهم في مناطق أخرى، إذ يُلاحظ، على سبيل المثال، أن القرى القليلة التي بقيت صامدة في الجليل لم تكن على اتصال جغرافي مباشر مع القرى اللبنانية أو السورية على الجانب الآخر من الحدود، بل جرى عزلها من خلال تهجير قرى الخط الأول مثل معلول والرامة وإقرث وكفر برعم وغيرها، ومن ثم إحلال مستوطنات صهيونية مكانها.

ولا يقتصر الأمر على حصيلة التهجير أو وجهته، بل يمكن ملاحظة التمايز الإسرائيلي في ديناميكية التهجير بين الفلسطيني المسلم والفلسطيني المسيحي، لا سيما من خلال الوسائل المستخدمة، ففي حالة المسلمين، لجأت العصابات الصهيونية إلى المجازر الجماعية والتهجير القسري والقصف واقتحام القرى وحرق البيوت وتفجيرها، وكلها كانت أدوات مباشرة للترهيب والإبعاد.

أما في حالة الفلسطينيين المسيحيين، فقد تنوعت أساليب التهجير بين الطرد المباشر كما جرى في اللد والرملة، والإقناع بالمغادرة كما في حيفا، وطلب الإجلاء المؤقت مع وعود كاذبة بالعودة كما حدث في إقرث وكفر برعم. وفي بعض الحالات، تدخلت الكنائس والمؤسسات الغربية وعمداء العائلات المسيحية لإيقاف عمليات التهجير كليًا، كما حدث في الناصرة.

ونتيجة هذا التفاوت في المعاملة، برز واقع ديموغرافي جديد بعد النكبة، يتسم بقدر كبير من التباين، فبقيت بعض العائلات المسيحية في أحياء معينة داخل مدن مثل يافا وحيفا، في حين طُرد منها معظم السكان المسلمين، وتمكّن المسيحيون في بعض القرى من العودة جزئيًا، بينما اقتُلع المسلمون والمسيحيون معًا في المناطق المختلطة، حيث استُخدمت ذريعة “عدم التمييز” لتبرير التهجير الجماعي. وبينما حافظ المسيحيون على بعض قراهم التاريخية في الجليل، غُيّب المسلمون عن الغالبية الساحقة منها.

من التباينات اللافتة بعد النكبة، ما جرى للمسيحيين الفلسطينيين، الذين وجدوا في كل من الناصرة وبيت لحم بنية مدينية واقتصادية واجتماعية داعمة، إلى جانب تلقيهم دعمًا من الكنائس الغربية، وقد جرى توظيف وجودهم لاحقًا في سياق بناء صورة “تعددية” لكيان الاحتلال، على العكس تمامًا من حال الفلسطينيين المسلمين، الذين فقدوا روابطهم الاجتماعية والعشائرية، وانقطعت كيانيتهم الاقتصادية بسقوط مدنهم الكبرى، التي كانت تشكل حلقة الوصل لهم مع الفضاءات الرسمية والمالية والأكاديمية.

تتجاوز المكاسب “الإسرائيلية” من هذا التهجير المتفاوت بين المسلمين والمسيحيين حدود الصورة الدعائية والترويج للتنوع، إلى استراتيجية مدروسة في الانتقاء لمن يُسمح له بالبقاء، فالمجتمع الفلسطيني المسيحي، في مجمله، يُعد حضريًا على خلاف الكتلة الريفية الواسعة للمجتمع المسلم، وينتمي معظم أفراده إلى الطبقة الوسطى أو ما فوقها، ويتمتع بروابط اقتصادية خارجية مع الأسواق الأوروبية والأميركية سبقت النكبة.

كما أن المستوى التعليمي في أوساطه – قبل النكبة وبعدها – كان أعلى من معدلات التعليم لدى المسلمين واليهود والأقليات الأخرى، إضافةً إلى ذلك يتمتع هذا المجتمع بأدنى معدلات النمو الطبيعي والولادات في البلاد.

البدو: المنسي من فلسطين

ينطبق ذلك جزئيًا على البدو، أو من يطلق عليهم غازي فلاح لقب “الفلسطينيين المنسيين”، وهم بالفعل منسيون قبل النكبة وبعدها، فالتنوع الفلسطيني المديني لم يكن منفتحًا تمامًا على البدو، ما أبقاهم في حالة من العزلة سهّلت على الاحتلال الاستفراد بهم بعد النكبة الكبرى.

لكن تلك العزلة لم تكن دائمًا سلبية؛ فقد انخرط البدو في مقاومة الهجرة اليهودية وسياسات الانتداب البريطاني، وشاركوا في الثورة الفلسطينية من خلال مهاجمة مراكز شرطة الانتداب والمستعمرات الصهيونية، لا سيما في منطقتي بيسان والكرمل، إلى جانب تخريب خطوط السكك الحديدية وقطع الطرق الواصلة بين المستعمرات.

كما شاركوا مبكرًا في ثورة القسام والمظاهرات ضد المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، وبرزت في هذا السياق عشائر مثل عرب الصقر، وعرب الغزاوية، وعرب الترابين، وغيرها.

ومن انتشار واسع امتد من بئر السبع إلى أطراف غزة، ومحيط مرج ابن عامر حتى بيسان والكرمل، وصولًا إلى عمق صحراء النقب، أصبح البدو محاصرين اليوم في قرى غير معترف بها داخل النقب، تتعرض دوريًا للهدم والاقتلاع، مثل قرية العراقيب التي هُدمت أكثر من 200 مرة، وقُطعت عنها المياه وحُرمت من البنية التحتية والمدارس ووسائل الاتصال والمواصلات.

أما في مناطق الساحل والكرمل والمرج، فقد تم تهجير معظم البدو ودفعهم إلى تجمعات محدودة مثل الزرازير وطوبا الزنغرية وعرب الشبلي المتاخمة للأغوار، ولم يكن هذا التهجير مرتبطًا فقط بعام 1948، بل تصاعد في السنوات اللاحقة، خصوصًا بين 1951 و1953، في سياق سياسات “تطوير النقب” و”الترانسفير الناعم” وإعادة التمركز السكاني.

وللمفارقة، فإنّ بقاء البدو في بعض هذه المناطق لا يعود إلى تساهل إسرائيلي، بل إلى قدرة القبائل المتجذّرة على التحايل على سياسات التهجير والبقاء في المكان، بفضل معرفتهم العميقة بالمسالك البرّية مقابل الجهل الإسرائيلي بطبيعة الأرض، ما أتاح لهم العودة مرارًا، رغم استمرار محاولات الترحيل التي تواصلت حتى عام 1959، فانخفض عددهم من نحو 95 ألفًا في أواخر عهد الانتداب، إلى ما يقارب 13 ألفًا فقط، إذ هُجّر معظمهم إلى غزة والأردن وسيناء والخان الأحمر ومسافر يطّا.

أطلق بدو جنوب فلسطين على عملية اقتلاعهم اسم “كسرة بئر السبع”، أي نكبة وانكسار بئر السبع باللهجة البدوية، وحاولوا تجاوزها حين أرسل 16 شيخًا من شيوخ القبائل الباقية، من أصل 95 قبيلة تم تهجيرها، طلبًا رسميًا إلى سلطات الاحتلال يطالبون فيه بالبقاء في أراضيهم التاريخية في النقب.

لكن بعد نحو شهر ونصف، رفضت اللجنة المسؤولة، التي ضمّت يوسف فايتس (المعروف بلقب “أبو التشجير الاستيطاني”)، والجنرال يغآل يادين، ويغآل آلون، ذلك الطلب، مشيرةً إلى أنّه “لن يُسمح بالبقاء إلا للقبائل البدوية الودودة”. ونتيجة لذلك، انطلقت موجة من إعلانات الولاء للدولة الجديدة، قابلتها موجة أعلى من الرفض والتحدي، خصوصًا من عشيرة العزازمة، ما أدى لاحقًا إلى طرد 700 من أفرادها.

واليوم، لا يتجاوز عدد القرى المعترف بها في النقب 7 قرى بدوية، مقابل 180 قرية للمستوطنين اليهود، فيما تبقى القرى الأخرى في حالة “عدم اعتراف” مزمن، تتعرض للهدم والتهجير المتكرر.

لكن، وعلى الرغم من عمومية النكبة وشمول التهجير، لم يغب وجود زعامات بدوية آثرت التفاوض المنفرد مع السلطات الإسرائيلية؛ ففي ظل الحكم العسكري الذي سلب البدو حريتهم وحيّزهم الجغرافي، ومع حساسية الأرض بالنسبة للبدوي، نجحت “إسرائيل” في استغلال هذه الثغرة.

وبمجرّد أن ينهي البدوي خدمته العسكرية، كان يُتاح له تقديم طلبٍ للحصول على قرض مالي لشراء أرض يبني عليها بيتًا، على عكس المجندين الآخرين، وهكذا استُدرج البعض نحو “التملك” مقابل التنازل التدريجي عن الأرض الجماعية وهوية المكان.

تتراوح اليوم نسبة البدو المجندين في جيش الاحتلال ما بين 5 إلى 10% من إجمالي قوامه، ويخدم معظمهم في الكتيبة 585 المعروفة باسم “كتيبة مساعة بدوية” أو “وحدة الدوريات البدوية”، التي تأسست رسميًا عام 1970، وتُكلَّف بمهام الرصد وتقفي الأثر، وملاحقة المتسللين في المناطق الحدودية، لا سيّما في غلاف غزة، وعلى الحدود مع مصر وسيناء والأردن، فضلًا عن مرافقة قوات الاحتلال في عمليات الاقتحام الميداني، ويبلغ عدد المجندين البدو في هذه الكتيبة وحدها نحو 1581 جنديًا.

رغم ذلك، تظل هذه النسبة هامشية إذا ما قورنت بحجم المجتمع البدوي، الذي يزيد تعداده اليوم عن 300 ألف نسمة، ومع أن التجنيد يتم على أساس “تطوعي”، إلا أنه غالبًا ما يُحفّز عبر إغراءات اقتصادية تتعلق بالحصول على القروض أو تملك الأرض.

ورغم هذه السياسات، ظلّت الروح الوطنية المتجذرة في قطاعات واسعة من البدو حاضرة، وانخرط كثيرون منهم في العمل المقاوم، مثل الأسيرة شاتيلا أبو عيادة التي نفّذت عملية طعن ورفض الاحتلال الإفراج عنها، والنشطاء سليمان الهربيد ويعقوب أبو القيعان وهيثم الهواشلة، وغيرهم.

في رواية أخرى لتاريخ الكتيبة البدوية، مصدرها الأرشيف “الإسرائيلي”: “في وقت لاحق، عشية عيد الاستقلال -النكبة-، خلال عملية يفتاح، تعذّر على يغال آلون وقوات البلماح الحصول على معلومات استخبارية من مدينة صفد التي كانت تحت سيطرة اللجنة العربية العليا. وطلب مساعدة شيخ عشيرة الهيب في قرية طوبا الزنغرية يوسف حسين محمد الهيب، فأرسل الشيخ اثنين من أبناء القرية إلى صفد لجلب المعلومات، لكن ألقي القبض عليهما، ونجح أحدهما في النجاة، فيما قُتل الآخر بعد رفضه القسم على المصحف بأنه لا يرتبط بعلاقات مع اليهود. حينئذ قرر يغال آلون وشيخ قبيلة الهيب إقامة فصيل بدوي في البلماح أطلق عليه اسم “بلهيب”، في إشارة إلى اسم العشيرة“.

غير أن هذا التجنيد لم يكن يومًا تكريمًا أو شراكة متكافئة، بل أشبه بـ”صنارة” جذب، تُستخدم للاستفادة من مهارات البدو في التقصي والرصد، التي لا تتوفر عند غيرهم، ثم يُلقى بهم جانبًا بعد انتهاء خدمتهم دون أن تُمنح لهم امتيازات متساوية.

ويؤكد الواقع اليومي ذلك، عبر استمرار سياسات الهدم والتهجير التي تطال حتى من خدموا في جيش الاحتلال، فقد شهدت قرية طوبا الزنغرية، التي خرج منها بعض مجندي الكتيبة البدوية، عمليات هدم طالت بيوت جنود يخدمون على الحدود مع لبنان، هُدمت منازلهم بالجرافات الإسرائيلية في الوقت الذي كانوا يرتدون فيه بزّات الجيش.

ولا تقف التفرقة عند حدود البنية التحتية، بل تمتد إلى داخل المؤسسة العسكرية نفسها، حيث تسود ثقافة تمييز واستعلاء ضد الوحدات غير اليهودية، تُعامَل على الدوام بوصفها أدوات ظرفية، لا شركاء متساوين.

الدروز والشركس: انعزال نحو الانفصال

في جهدٍ استثنائي سيظل مثالًا للتجديف ضد التيار ووفاءً للمبادئ، أنتج الباحث الراحل قيس فرو حصيلة علمية مهمة عن العلاقة بين الدروز والاحتلال، وعن تاريخ تجنيدهم، مؤكدًا أن الرواية السائدة لتجنيد الدروز، كما تُقدَّم في السياق “الإسرائيلي” الحديث، لا تزال رواية مبتورة، وأن الحذر واجب عند التعامل مع الأرشيف الصهيوني.

وبحسب هذا الأرشيف، فقد أُنشئت في أيار/مايو 1948 وحدة “الأقليات” على يد رجل المخابرات غيورا زايد، الذي أصدر أوامر عسكرية تقضي بمنع العرب من حصاد حقول القمح أو إحراقها، باستثناء العرب من أبناء الطائفة الدرزية، الذين وُضعوا أمام خيارٍ قاسٍ: الحفاظ على أراضيهم مقابل القبول بالخدمة العسكرية الإلزامية.

من وجهة نظر قيس فرو، لم يكن الهدف من هذه الخطوة عسكريًا بالدرجة الأولى، بل كان ضربًا للعلاقة العضوية بين الدروز والعرب، وفصلًا لهم عن امتدادهم الطبيعي في سوريا ولبنان، كما كانت نوعًا من الدعاية التعددية، شبيهة بالدعاية المرتبطة بالمسيحيين الذين تُركوا كأقلية رمزية داخل “دولة إسرائيل”.

ويعزز فرو طرحه بالتأكيد على أن وحدة “الأقليات” لم تكن تابعة لوزارة الدفاع، بل لوزارة الخارجية، ما يكشف عن الطابع السياسي والدعائي للمشروع. يدعم ما ذهب إليه فرو أدبيات أخرى تشير إلى أن نسبة مشاركة الدروز العرب في حرب 1948 إلى جانب جيش الإنقاذ بلغت نحو 23%، وهي نسبة تفوق نسبتهم العددية داخل المجتمع العربي الفلسطيني.

كما شارك الدروز الفلسطينيون في الهجمات على المستوطنات اليهودية في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، من خلال “عصابة الكف الأخضر”، التي أسسها أحمد طافش، الدرزي العربي، واستمرت في مهاجمة المستوطنات اليهودية في الشمال الفلسطيني على مدى ثلاث سنوات.

ظلّ الانغماس الدرزي في الهمّ العربي والفلسطيني واضحًا حتى بدايات الأربعينيات، حين التفت إسحاق بن تسفي إلى أهمية استمالة الدروز بعيدًا عن محيطهم الوطني، من خلال تشجيع التيارات الرافضة لهيمنة المفتي الحسيني وتوجهاته، وتسويق التبغ الذي ينتجونه عبر تجار يهود، إلى جانب تفعيل الزيارات الودية معهم.

لكن نتائج هذه السياسات لم تكن فعّالة بما فيه الكفاية؛ إذ إن وحدة “الأقليات” التي أنشئت بمشاركة محدودة من الدروز والبدو والشركس، فشلت في أولى مهامها باقتحام قرية نواح الدرزية، وتكبدت خسائر فادحة بلغت 41 قتيلًا، بينهم 11 درزيًا، على يد دروز القرية المؤيدين للحركة الوطنية الفلسطينية، لكن هذا الاقتحام مهد لتأسيس أول إطار منظم للعلاقة بين الاحتلال والدروز، عُرف لاحقًا بـ “حلف الدم”، بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 1948.

وبموجب هذا الحلف، أتيح للدروز الانخراط في جيش الاحتلال مقابل الحصول على امتيازات خاصة، مختلفة عن تلك الممنوحة لبقية الأقليات، غير أن محاولة “إسرائيل” فرض الخدمة العسكرية الإلزامية بالقوة قوبلت بموجة من الرفض، بدأت مع إصدار أوامر استدعاء لـ 472 شابًا، لم يستجب لها سوى 127 فقط، بينما امتنعت بعض القرى بأكملها عن المشاركة.

في تلك الفترة، كانت حركة المعارضة للتجنيد قوية، بفضل وجود قيادة درزية وطنية مثل الشيخ فرهود قاسم فرهود، لكن غياب الحاضنة العربية بعد النكبة، جعل الدروز مكشوفين في وجه السياسات الإسرائيلية، وحتى عام 1965، استطاع الشيخان فرهود فرهود والشيخ أمين طريف دعم المعارضين للتجنيد، وفرض مقاطعة اجتماعية بحق المجندين، وصلت إلى الامتناع عن عقد قرانهم.

غير أن بداية السبعينيات شهدت تحوّلًا حادًا، حين أقدمت سلطات الاحتلال على مصادرة 83% من الأراضي الزراعية الدرزية، التي كانت مصدر رزق أساسي، ما جعل الضغط الاقتصادي وسيلة جديدة لإجبار الدروز على القبول بالتجنيد والانخراط التدريجي في البنية الأمنية الإسرائيلية.

كما تزامن ذلك مع سنّ قوانين فصلت الدروز والشركس عن العرب والمسلمين، فاعتُبروا عرقيات مستقلة، وفرضت عليهم مناهج تعليمية متمايزة، واستُبدلت مناسباتهم الدينية؛ من عيد الفطر إلى عيد النبي شعيب، كما أُلزموا بنظام إداري وأمني وقانوني مختلف عن ذلك المعتمد لدى الفلسطينيين العرب، وقد ترافق هذا مع أفول القيادة الدرزية التاريخية وظهور قيادة جديدة أقل تعليمًا وأكثر قابلية للتطويع، ما أسهم في إنجاح مشروع التجنيد الإجباري للدروز.

اليوم، تصل نسبة الدروز المجنّدين في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 85% من إجمالي الشبان الدروز، وتبدأ خدمتهم العسكرية الإلزامية من سن الثامنة عشرة، بعد أن دفعهم حرمانهم من الزراعة ومصادرة أراضيهم إلى اللجوء إلى القطاع العسكري والأمني، طلبًا للمزايا المعيشية والاجتماعية.

وينطبق هذا الوضع إلى حدّ ما على الشركس، مع بعض الخصوصية التاريخية، فبعكس الدروز والمسيحيين والبدو الذين ترسخ وجودهم في فلسطين منذ قرون، فإن الشركس وفدوا إلى بلاد الشام بين عامي 1876–1878، بعد أن هجّرتهم روسيا القيصرية من القوقاز، واستوعبتهم الدولة العثمانية في موجات توطين توزعت بين سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

وقد استقر منهم في فلسطين نحو 950 فردًا قبيل النكبة، ينتمون لقبيلتي شابسوغ وإبزاخ، وتوزعوا بين قريتي كفر كما والريحانية، محافظين على لغتهم وتقاليدهم الخاصة، ودخولهم الحديث نسبيًا في الإسلام.

حداثة وصولهم إلى فلسطين، وتزامنه مع تراجع نفوذ الدولة العثمانية وتصاعد الهجرة اليهودية، لم يمنحهم الوقت الكافي للتجذر في الهوية الوطنية الفلسطينية، فانسجموا كغيرهم من أفراد الأقليات مع الأنظمة الحاكمة، وحافظوا على علاقات طيبة مع مختلف الأطراف، ونتيجة لذلك شارك بعضهم في الثورات الفلسطينية ضد الانتداب، مثل إدريس حسن لئشه وإسحاق الشركسي، ممن خاضوا اشتباكات عديدة مع القوات البريطانية وحرس المستعمرات الصهيونية.

لكن في الجانب المقابل، ساهم آخرون في حراسة المستعمرات الصهيونية والتصدي لهجمات الثوار الفلسطينيين، إذ تورد شهادة لمدير مدرسة كفر كما أنّ الشركس ساندوا مستوطنة يافنال المجاورة خلال ثورة 1936، كما حاول بعض الثوار الفلسطينيين ضمّ الشركس إلى جانبهم خلال حرب 1948، لكنهم رفضوا ذلك، مفضلين الحياد، على عكس نظرائهم من شراكسة الأردن وسوريا الذين شاركوا في جيش الإنقاذ وقدّموا عشرات الشهداء في معارك فلسطين.

وفي خضم النكبة، وبينما نفّذت العصابات الصهيونية عمليات تطهير واسعة في الجليل، لم تتعرض قريتا كفر كما والريحانية لأي أذى، وهو ما فُسّر بعدّة أسباب: من سياسة “فرّق تسد” التي انتهجتها “إسرائيل”، إلى قلة تأثير الشركس الديموغرافي، وعلاقاتهم الحسنة مع المستوطنات اليهودية المجاورة منذ ثورة 1936، إضافة إلى التوتر التقليدي في علاقتهم مع السكان العرب نتيجة روابطهم القديمة بالإمبراطورية العثمانية.

لكن هذا الحال لم يدم طويلًا؛ فبعد أقل من شهرين على إعلان النكبة، شارك متطوعون شراكسة من كفر كما في معارك السيطرة على الناصرة وشفا عمرو وعدد من قرى الجليل الغربي إلى جانب قوات الهاجاناه، وأصبحوا جزءًا من الكتيبة الثانية عشرة في لواء “غولاني”. ومع إنشاء “وحدة الأقليات”، اندمج الشركس، إلى جانب الدروز والبدو، ضمن بنية الخدمة العسكرية الإجبارية المفروضة.

يشير المؤرخ إيلان بابيه إلى أن الترويج لمشاركة الشركس في “وحدة الأقليات” كان يهدف إلى إثارة غضب العرب عليهم، في حين لم يتجاوز عدد الشركس المجندين فعليًا خمسة أفراد: واحد من قرية الريحانية، وثلاثة من كفر كما، وواحد من شراكسة سوريا كان يقيم حينها في فلسطين.

في عام 1953، توفي مختار قرية الريحانية حسن بك، فرشّح الأهالي رشيد غشّ خلفًا له، لكن السلطات الإسرائيلية رفضته، وقدّمت بدلاً منه جمال خورشيد، أحد الموالين لها، ما أدى إلى انقسام داخلي في القرية، تفاقم لاحقًا بعد مقتل أحد العملاء التاريخيين (الذي تعاون مع البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين في فلسطين وسوريا).

ردًا على ذلك، فرضت سلطات الاحتلال حصارًا على القرية، واعتقلت عددًا من رجالها، ثم نفت سبع عائلات منها، تبعتها عائلات أخرى عام 1957، لا سيما بعد مصادرة المزيد من الأراضي الشركسية، فقد تقلّصت مساحة أراضي كفر كما من 8500 دونم إلى 6500 دونم، وأراضي الريحانية من 6000 دونم إلى 1600 دونم فقط.

وفي إطار تعميق الانقسام بين الشركس والعرب، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الشركس كعرقية مستقلة، على غرار الدروز، وفرضت عليهم مناهج تعليمية خاصة، كما لاحقتهم بصرامة لتطبيق التجنيد الإجباري، وأضافت إلى عطلهم الرسمية عطلة جديدة: “ذكرى تهجير الشركس من القوقاز”.

اليوم، يُقدّر عدد الشركس في فلسطين المحتلة بنحو 4000 نسمة، يخدم نحو 75٪ منهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي. يُعتبرون من أكثر الأقليات اندماجًا، ربما بسبب قلة عددهم وغياب بنى تعليمية تعزز هويتهم الثقافية واللغوية، لكن هذا الاندماج لم يحمِهم من التمييز والعنصرية، ولم يمنحهم سوى بوسترًا دعائيًا لتعددية مزعومة في دولة قامت على التطهير العرقي.

بهذا الحال، يمكن القول إن الدروز والشركس وُضعوا في سلة واحدة، إذ طالتهم القوانين العنصرية التي استثنت اليهود فقط، وكان قانون “القومية” (يهودية الدولة) الصادر عام 2018 كافيًا لتأكيد هذا الإقصاء، وعلى الرغم من ازدياد مستويات التعليم وارتفاع مستويات المعيشة لدى بعض أفراد الأقليات، إلا أن ذلك لم يحرّرهم من التجنيد الإجباري، وظلت حركاتهم الوطنية محاصرة بين التجاهل العربي والابتزاز الإسرائيلي.

بالمحصلة..

فإن ما سبق يثير جملة من الأسئلة الجوهرية حول ما هو مخفي وما هو مُعلن في النكبة، وماهيتها العميقة: هل كانت مجرد تطهير عرقي أم مشروعًا مركّبًا لصناعة الأقليات وتعظيمها ضمن ما يُسمى بـ”التمييز الإيجابي”، الذي غالبًا ما اتخذ طابعًا زائفًا؟ وما هي الأدوات القانونية والإدارية والسياسية والعسكرية التي استخدمتها “إسرائيل”، قبل النكبة وبعدها، لصناعة فجوات مقصودة داخل ما تبقّى من النسيج الفلسطيني، تحت لافتة “الأقليات المفضلة”؟

في السياق ذاته، تُطرح مسألة السردية، سردية النكبة التي لا يمكن أن تكون واحدة، بل تتعدد بتعدد الطوائف والانتماءات والهويات. ومن هنا، تبرز الحاجة الماسة للعودة إلى سردياتها المختلفة في المذكرات والروايات الشفوية والأدب والتجربة المعاشة، وإعادة دمجها في الحكاية الفلسطينية الكاملة، فإقصاء الطوائف والأقليات من الذاكرة الفلسطينية العامة ليس مصادفة؛ بل هو تغييب مقصود يخدم طرفًا واحدًا.

لكن، ما الهدف من هذا كله؟

الهدف هو إعادة تفكيك النكبة بوصفها بنية لا حادثة، وفهمها كعملية مستمرة، نكبة 1948 والنكبة الراهنة، لأن السياقات تتكرر، والسياسات تتجدد، لكن جوهرها يبقى واحدًا. الهدف الآخر هو إنصاف الأصوات المهمّشة، الإثنية والطائفية، وردّها إلى موضعها الطبيعي في السردية الوطنية الجامعة، لا تزيينًا للهوية بل تأكيدًا على وحدة المصير، وتوحيدًا للجهود في مواجهة فناءٍ واحد، بدلًا من التشظي في معارك البقاء أمام أكثر من فناء.