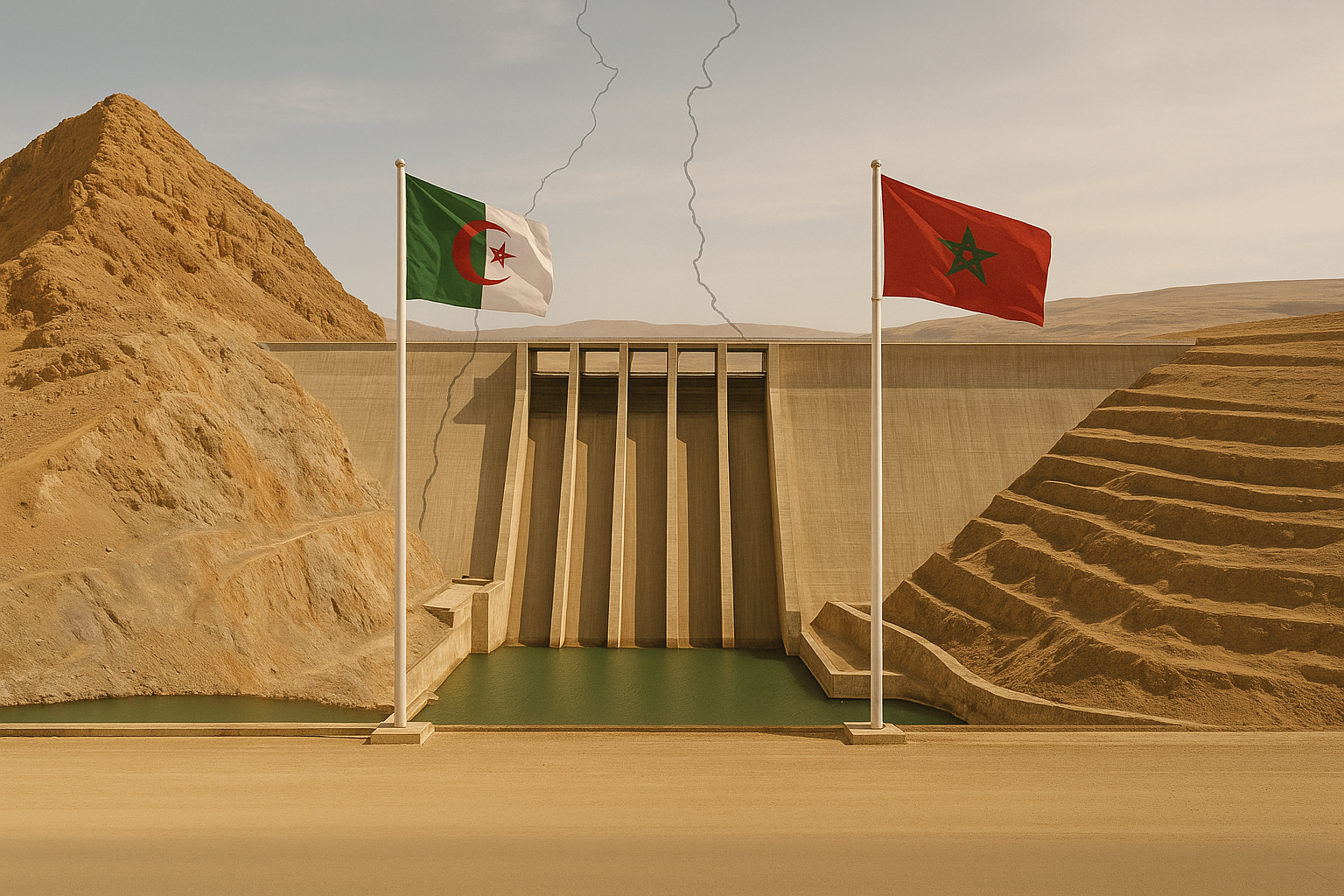

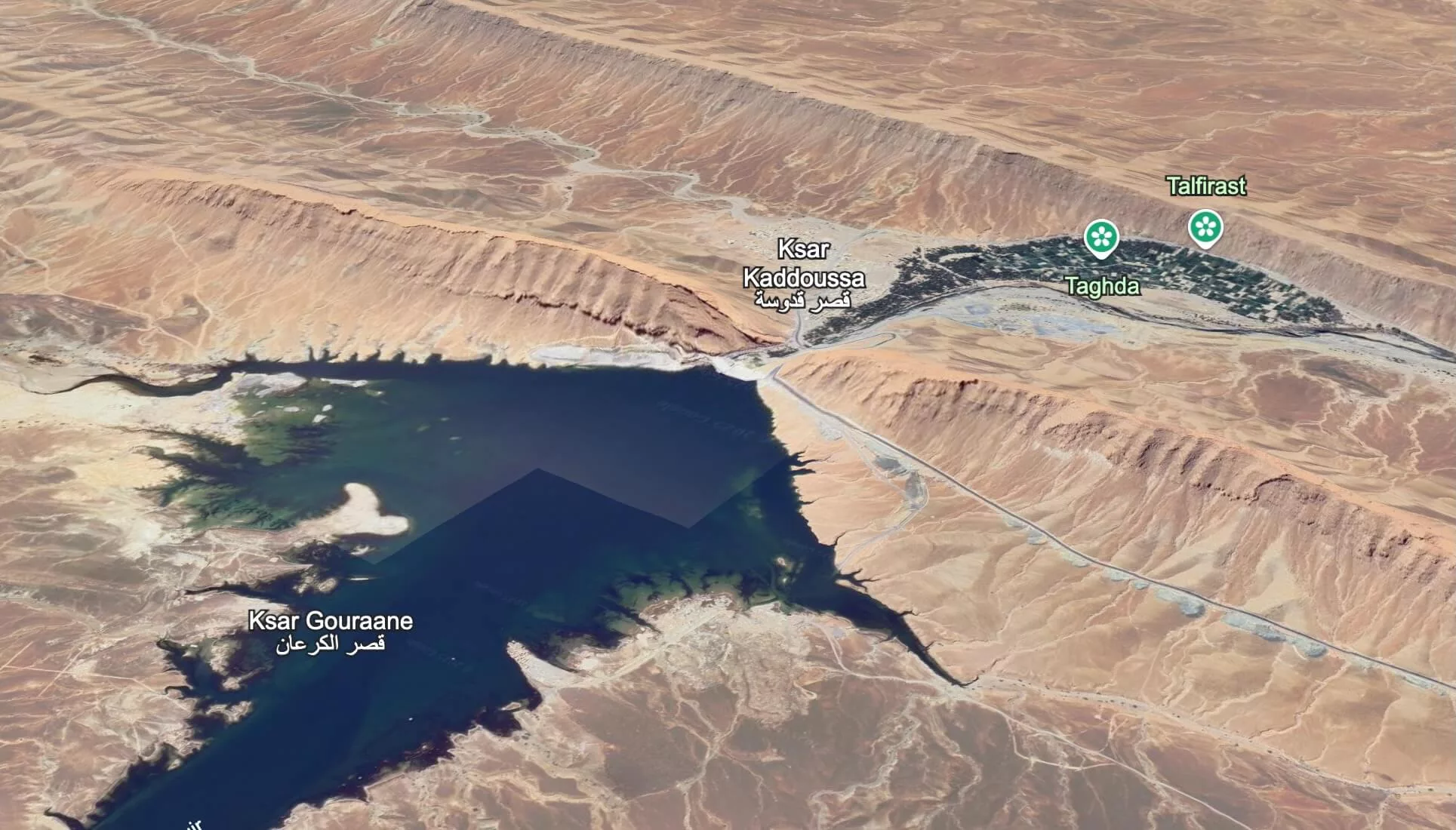

لم تعد المياه في المنطقة المغاربية مجرد مورد طبيعي حيوي، بل تحوّلت إلى شرارة توتر جديدة تُضاف إلى سجل الخلافات المتصاعد بين المغرب والجزائر، إذ تجاوز النزاع حول سد قدوسة وتدفق مياه وادي كير الإطار البيئي والتقني، ليتداخل مع حسابات سياسية واقتصادية معقدة في سياق تنافس إقليمي متسارع على النفوذ داخل القارة الإفريقية.

مؤخرًا، دخل ملف المياه رسميًا على خط الاشتباك السياسي بين البلدين، بعدما اتهمت الجزائر المغرب بتقليص تدفق مياه وادي كير إلى أراضيها عبر بناء سد قدوسة، وهو ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لمشاريعها الحيوية، خاصة منجم غار جبيلات الاستراتيجي. في المقابل، يلتزم المغرب صمتًا رسميًا، بينما تتولى وسائل إعلامه الرد على الاتهامات الجزائرية، واصفة إياها بأنها محاولة لصرف الأنظار عن فشل داخلي في إدارة الموارد المائية داخل الجزائر نفسها.

صحراء متوترة

يقع منجم غار جبيلات في منطقة توتر تاريخي بين البلدين، حيث ظلت الحدود محل نزاع منذ استقلال الجزائر عام 1962، وتصاعد الخلاف بعد عام واحد فقط مع اندلاع حرب الرمال، التي عدت أول مواجهة عسكرية مباشرة بين بلدين حديثي الاستقلال، مما زاد من تعقيد أي استغلال للموارد في المناطق الحدودية.

كان لهذه الحرب القصيرة عواقب عميقة على البلدين، ما زالت تتجلى إلى الآن في حالة عدم الثقة بين المغرب والجزائر، ولكن بعد مرور تسع سنوات على هذه الحرب، توصل الملك الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين إلى اتفاق مفصلي، تخلى بموجبه المغرب عن مطالبه باسترجاع إقليمي بشار وتندوف، اللذين كانا يُعتبران جزءا من أراضيه قبل الاستعمار.

في مقابل ذلك، التزمت الجزائر بدعم حق المغرب في استرجاع الصحراء، التي كانت آنذاك تحت الاحتلال الإسباني، كما تم الاتفاق على استثمار مشترك في منجم الحديد بغار الجبيلات.

في منتصف يونيو/حزيران 1972، وقعت المملكة المغربية مع الجمهورية الجزائرية معاهدة لترسيم الحدود، في محاولة لإنهاء النزاعات التي اندلعت بعد الاستقلال، وخاصة عقب حرب الرمال، وقد استندت هذه المعاهدة إلى مجموعة من النصوص التاريخية، أبرزها معاهدة للا مغنية المبرمة في 18 مارس/آذار 1845، إلى جانب اتفاقيات لاحقة من أوائل القرن العشرين.

الاتفاقية الموقعة من طرف وزيري خارجية البلدين آنذاك، أحمد الطيبي بن هيمة وعبد العزيز بوتفليقة، نصت على تحديد شامل للحدود البرية والفضاء الجوي والموارد تحت الأرض، عبر 15 خريطة مرفقة، كما خولت لجنة مشتركة مهمة تثبيت المعالم الحدودية ميدانيا، ورغم مصادقة الجزائر السريعة على الاتفاقية عام 1973، ظل المغرب متحفظا عليها، ولم يتم تبادل وثائق التصديق إلا في ماي 1989، فيما لم تُنشر في الجريدة الرسمية المغربية إلا عام 1992.

لعنة الفرص الضائعة

العلاقات بين المغرب والجزائر حافلة بالفرص التي ضاعت في لحظات فارقة، كان يمكن أن تغير مسار التاريخ بين البلدين، كما يشير المفكر المغربي حسن أوريد، إذ كان من المنتظر أن يلتقي الملك الحسن الثاني بالرئيس هواري بومدين في بروكسل عام 1978، غير أن وفاة بومدين المفاجئة حالت دون ذلك.

وفي نهاية الثمانينيات، عاد الأمل من جديد مع تأسيس اتحاد المغرب العربي، في خطوة اعتبرت واعدة لتجاوز الخلافات، لكن سرعان ما تلاشى هذا الزخم بسبب اندلاع العشرية السوداء في الجزائر واغتيال الرئيس محمد بوضياف، لتعود العلاقات إلى مربع التوتر والجمود.

يمثل النزاع المائي امتدادًا لسلسلة من الخلافات السياسية الحادة بين المغرب والجزائر، ما أضعف أي أفق للتكامل المغاربي، فعلى الرغم من أن الاتحاد المغاربي تأسس عام 1989 لتعزيز التعاون والتبادل بين دول المنطقة، إلا أنه ظل معطلا بفعل الخلافات المتراكمة، ولم يُعقد سوى قمة واحدة عام 1994، كما لم تتجاوز نسبة التبادل التجاري بين أعضائه 2.4% من إجمالي حجم تجارة كل دولة عام 2021.

تعمقت هذه الحالة في السنوات الأخيرة، فتم إغلاق خط أنابيب الغاز الجزائري–الأوربي عام 2021، الذي يمر بالمغرب، وأغلقت الحدود البرية والفضاء الجوي بين البلدين بالكامل، بينما قطعت العلاقات الدبلوماسية وألغيت الرحلات الجوية الثنائية.

قانون دولي والتزامات عرفية

في السياق المتجدد للتوتر، يخضع نزاع مياه وادي كير، وهو واد موسمي ينشأ من أعالي الأطلس ويصب في صحراء الجزائر، لإطار قانوني دولي حساس، يحكم المياه العابرة للحدود بمبادئ تقوم على العدالة والتعاون، حيث يُقر القانون الدولي العرفي واتفاقية هلسنكي لعام 1966 بحق كل دولة حوضية في حصة متوازنة ومعقولة من الموارد المائية.

كما يُلزم اتفاق الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية بإشعار مسبق واستشارات شفافة بين الدول المتشاطئة قبل تنفيذ أي مشروع قد يتسبب في آثار عابرة للحدود لضمان حماية مصالح الجميع.

غياب آلية مؤسسية دائمة للحوار بين المغرب والجزائر يجعل من كل ملف تقني عرضة للانزلاق إلى أزمة دبلوماسية، وهو ما حدث فعلا في ملفات الغاز والحدود والآن المياه

لا يعد المغرب أو الجزائر من الأطراف المصادقة رسميا على هاتين الاتفاقيتين، كما أن غياب اتفاق ثنائي مباشر بين الرباط والجزائر يترك المجال لتأويلات متباينة، فبينما ترى الرباط أن مشروع سد قدوسة يندرج ضمن سيادتها على مواردها، وتؤكد أنه بُني لأغراض وطنية مثل السقي وتأمين الأمن المائي، تُصر الجزائر على أن المشروع تم دون إشعار مسبق.

هذا التصعيد المائي لا يمكن فصله عن التحول الكبير في الاستراتيجية الجزائرية تجاه منجم غار جبيلات، أحد أكبر احتياطات الحديد في العالم، والذي ظل لسنوات مشروعا مؤجلا بسبب عوامل جيوسياسية واقتصادية، قبل أن تقوم الجزائر إحياء المشروع بشراكة صينية منذ 2022، في محاولة لتحويله إلى ركيزة صناعية لتنمية جنوب غرب البلاد، وهي منطقة لطالما ظلت في هامش التنمية الوطنية.

ولعل الأخطر في هذا السياق أن غياب آلية مؤسسية دائمة للحوار بين المغرب والجزائر يجعل من كل ملف تقني عرضة للانزلاق إلى أزمة دبلوماسية، وهو ما حدث فعلا في ملفات الغاز والحدود والآن المياه، حيث ويأتي كل هذا في وقت تعرف فيه المنطقة المغاربية تحديات غير مسبوقة على مستوى الأمن المائي، ما يجعل التعاون ضرورة أكثر من كونه خيارا.

إن تواصل موجات الجفاف ونقص الموارد المائية في البلدين قد يدفع إلى إطلاق حوار مائي ثنائي أو متعدد الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، بهدف وضع آليات لتقاسم المياه بصورة عادلة، وهو ما قد يسهم في تهدئة التوتر السياسي إذا ما نفذ بحسن نية.