حين أبحرت البواخر من مارسيليا في بدايات القرن التاسع عشر إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، حيث تقع دول شمال إفريقيا، لم تكن تنقل الركاب فحسب، بل كانت تحمل معها صورة متخيّلة للشرق، صنعتها المطابع والأحبار والعقول قبل أن تراها العيون.

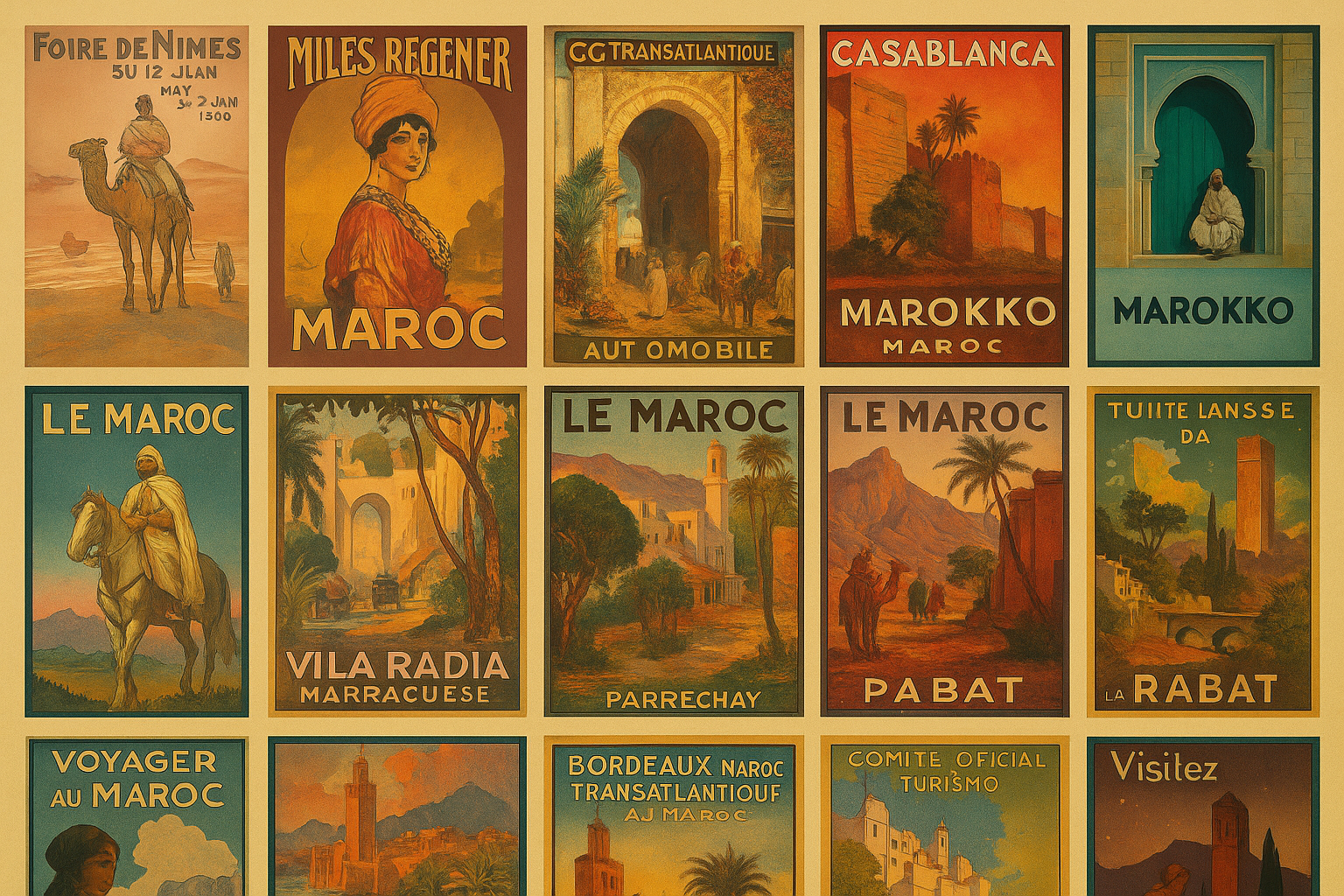

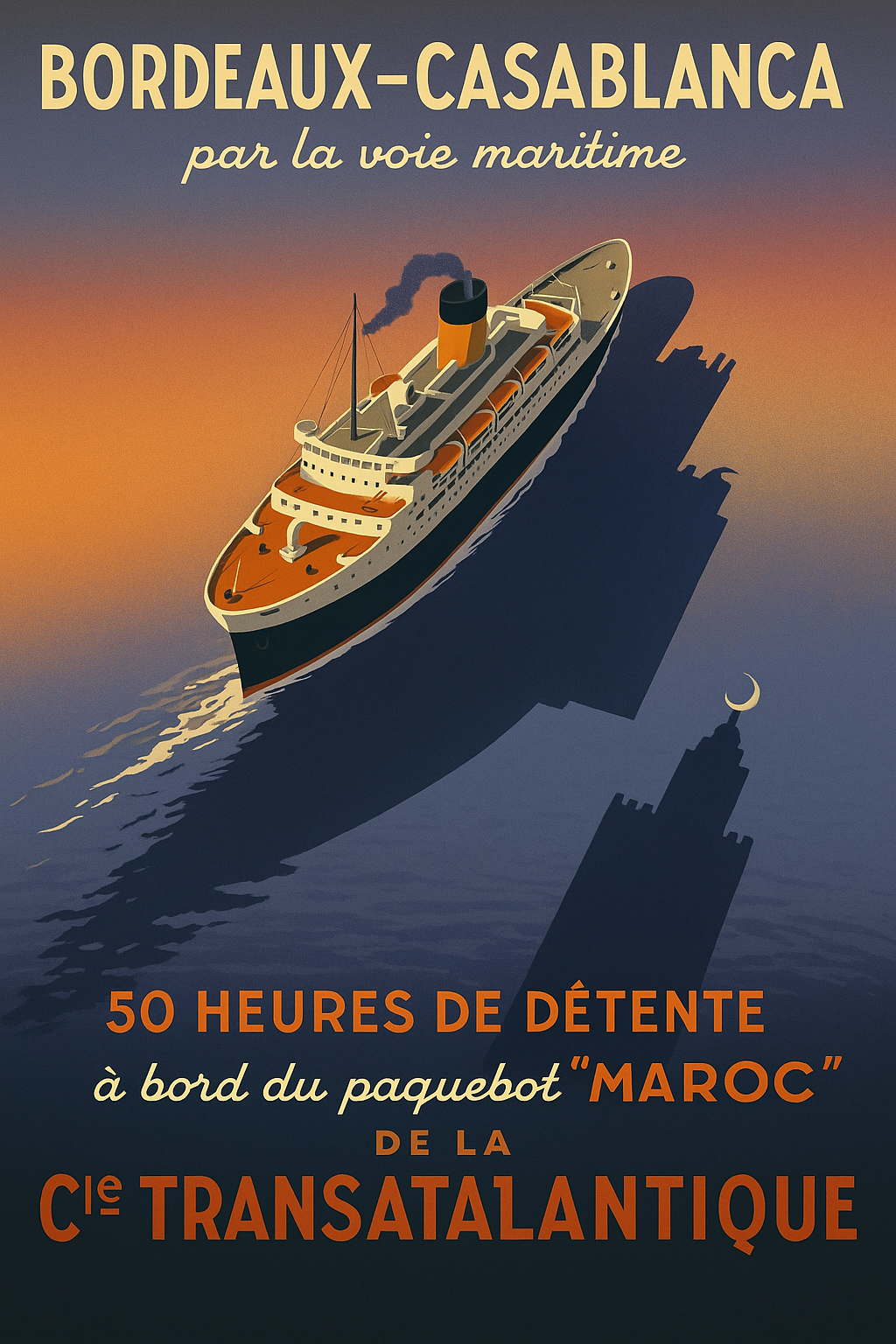

على جدران المرافئ، وفي محطات القطار ومقاهي المدن الفرنسية، بدأت الملصقات الإعلانية تروّج للسفر بالبواخر ثم بالسيارات فالقطارات وأخيرًا بالطائرات، إلى الجزائر وتونس والمغرب، ولم تُقدَّم هذه البلدان كدول قائمة، بل كعوالم سحرية يكتنفها الغموض، ومكسوّة بخيال استشراقي جذّاب.

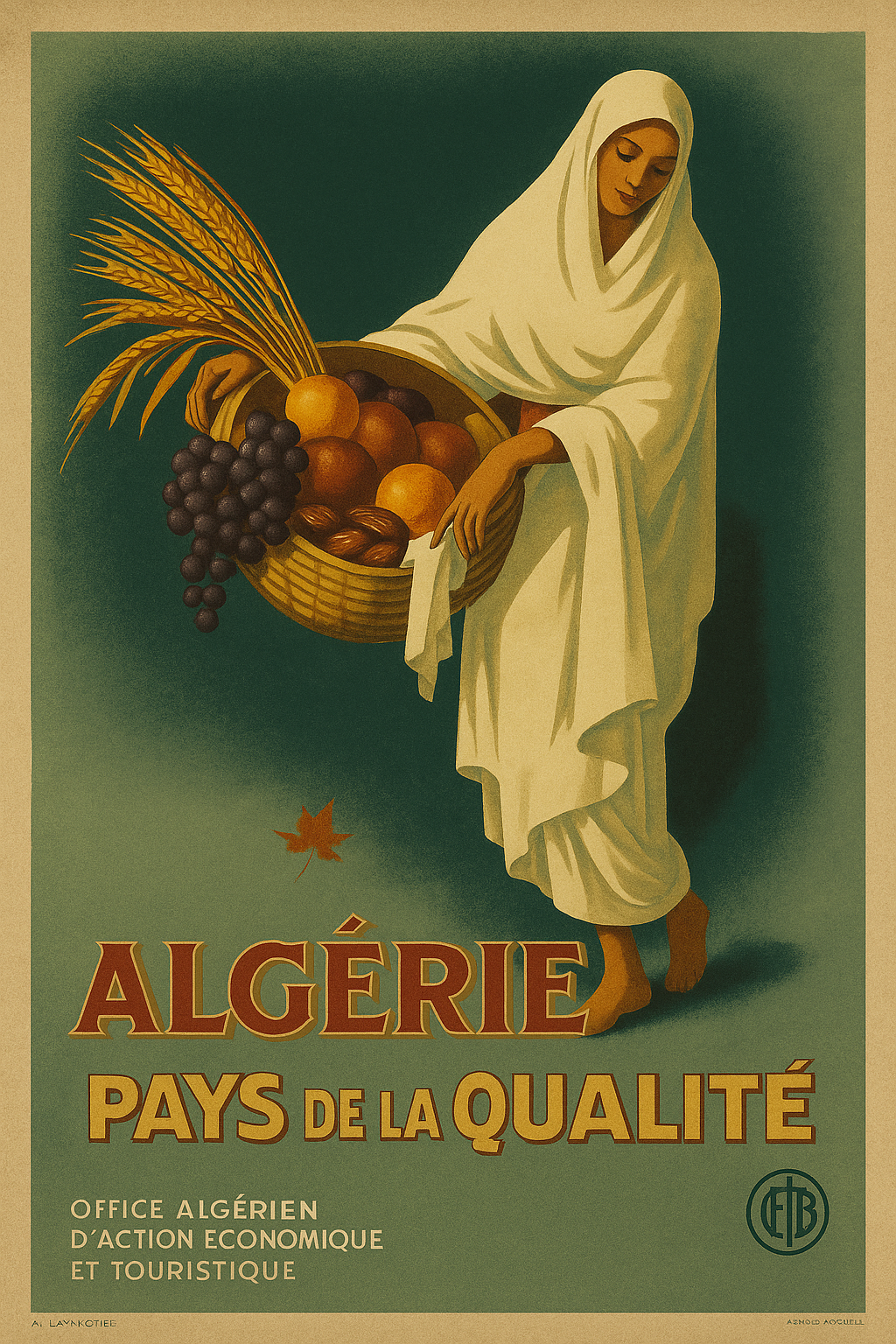

لم تكن تلك الملصقات مجرد أدوات ترويج لخطوط الملاحة أو السفر إلى “بلدان الشمس”، بل كانت مرآةً لما أراد الغرب أن يراه في الشرق. من النساء المحجّبات الجالسات في رياض هادئ، إلى الأسواق الملوّنة والجِمال العابرة في غبار الصحراء، رُسمت صورة “الآخر” العربي بشغف رومانسي وانحياز خفي، من خلال انتقاء عناصر بصرية محددة: القصور الشرقية، النساء المنتقبات، السجاد المزركش، الأبواب المزخرفة، والتوابل المبعثرة في الأسواق.

كانت هذه الصورة جزءًا من ماكينة أوسع تُعرف اليوم باسم “السياحة الاستعمارية”، حيث جرى تسويق البلدان المغاربية كمناطق هادئة وخلّابة وتحت السيطرة، تصلح لاكتشاف “العجائب” أو للراحة من تعب أوروبا الصناعية.

وفي مطلع القرن العشرين، برزت الملصقات الاستشراقية كنوع فني مميز، واحتضنتها معارض تذكارية، مثل الجناح الإسباني في المعرض العالمي عام 1900، الذي عرض قصرًا أندلسيًا ألهم فنانين مثل دينيت لتصميم ملصقات لافتة عن الأندلس، وكذلك المعارض الاستعمارية اللاحقة، مثل معرض مارسيليا 1906، ومعرض الجزائر 1930 الذي احتفى بمئوية الغزو الفرنسي.

خطاب الصورة في السياحة الاستعمارية

عربيًا، اهتم رجل الأعمال المغربي عبد الرحمن السلاوي، وهو أيضًا جامع تحف فنية، بجمع الملصقات الاستشراقية، وانغمس في رحلة طويلة من البحث والتقصّي، تواصل خلالها مع تجار متخصصين، محاولًا أولًا تحديد أماكن وجود هذه الملصقات بين باريس وبروكسل وجنيف ولندن وكندا والولايات المتحدة، ثم باحثًا في سجلات غرف المزادات.

وفي أبريل/نيسان 1994، نظم السلاوي معرضًا مصغرًا لمجموعته، تزامن مع توقيع اتفاقية مراكش التي مهّدت الطريق لتحويل اتفاقية “الجات” (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة) إلى منظمة دولية دائمة هي منظمة التجارة العالمية (WTO)، وقد استلهم فكرة المعرض من نشاط أحد المصانع المتخصصة في إنتاج اللافتات الإعلانية والتجارية، والذي كان معنيًا بنقل فنه من مكان إلى آخر.

كان المعرض آنذاك مغلقًا ذا طابع رسمي، واقتصر حضوره على الوفود والمسؤولين والدبلوماسيين، وقد رأى الحضور أن عرض هذه المجموعة في معرض عام كبير أو في معرض دائم سيكون خطوة لافتة ومهمة.

بعد عامين، عرض السلاوي مجموعته في معهد العالم العربي في باريس، وذلك على مدى شهرين ابتداءً من يونيو/حزيران 1996، ثم قرر لاحقًا إنشاء معرض دائم في الدار البيضاء داخل متحف يحمل اسمه، يضم مقتنياته الفنية التي جمعها من أنحاء متفرقة من العالم، لتوثيق قرن كامل من الملصقات الإعلانية المبتكرة والدالة، والتي بلغ عددها عدة مئات.

على إثر هذا المشروع، أصدر السلاوي كتابًا توثيقيًا مصورًا في الموضوع نفسه بعنوان “ملصقات المستشرقين.. قرن من الإعلانات” (The Orientalist Poster: A Century of Advertising)، عن دار مليكة للنشر عام 2010.

في الكتاب الذي لم يُترجم إلى اللغة العربية، يقدّم عبد العزيز غوزي، مدير مكتبة ابن سراج في باريس والمتخصصة في الكتب القديمة ودراسات الإسلام والعالم العربي، قراءة مختلفة لهذه الملصقات، فهو لا يراها مجرد دعاية سياحية، بل يعتبرها وثائق ثقافية تؤرّخ لعلاقة مركبة ومعقدة بين أوروبا الاستعمارية وشمال إفريقيا، في زمنٍ كانت فيه مارسيليا تُعرف بكونها بوابة العبور إلى الشرق أو “بوابة الشرق” كما وصفها أحد الصحفيين المارسيليين، وكان الملصق هو نافذة الخيال التي يطل منها الغرب على صورة مُتخيّلة للآخر.

ويضمّ الكتاب أيضًا كلمة للسياسي الفرنسي ميشيل جوبرت، وزير التجارة الخارجية ووزير الشؤون الخارجية الأسبق، ما يمنحه بعدًا رسميًا يُعزّز من قيمته التوثيقية والثقافية.

تذكرة سفر إلى الشرق الآخر.. كيف رأونا؟

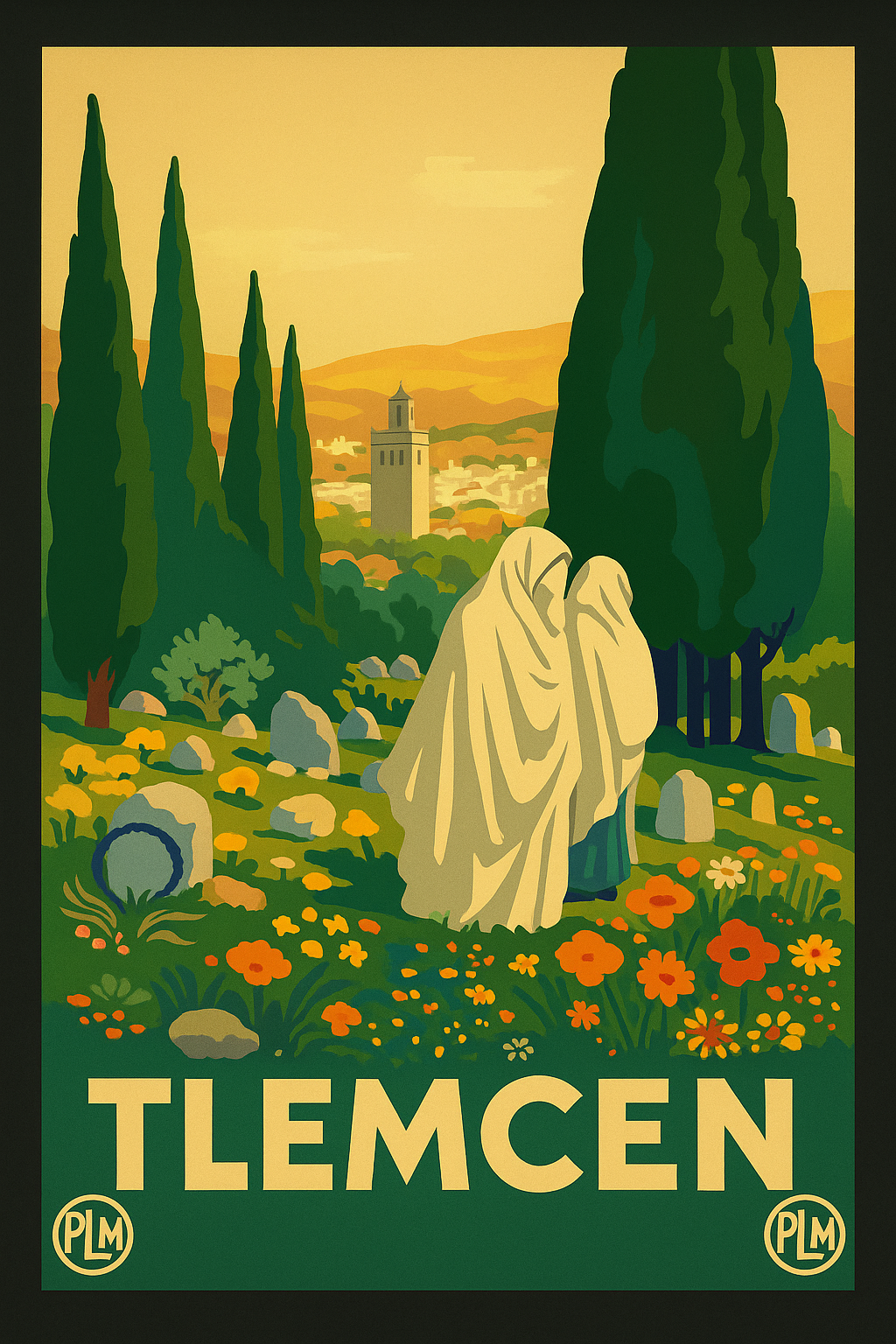

بدأت السياحة في شمال إفريقيا في بدايات تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما سمحت شركات الشحن لشركة السكك الحديدية PLM (باريس–ليون–المتوسط) بتمديد أنشطتها السياحية إلى الجزائر، ثم تونس.

يُعد هذا التوسع أحد المحاور الأساسية التي ساهمت في ولادة سياحة استعمارية منظمة في المنطقة، وكما يشير عبد العزيز غوزي، فإن الملصقات الإعلانية مثّلت الوسيلة الرئيسية للاتصال التجاري في القرن الماضي، وقد وقفت فرنسا وراء انتشارها بهدف دعم مصالحها في مستعمراتها.

تعود البدايات الأولى لهذه الملصقات السياحية إلى عامي 1891 و1892، حين صمّم الفنان هوغو داليسي أولى الملصقات الترويجية لشركة PLM، مبرزًا فيها مشاهد من الجزائر وتونس بطابع شرقي خلاب يخاطب خيال السائح الأوروبي.

كما لعبت الكتيبات السياحية دورًا مهمًا في إبراز “الاختلافات الجذرية” بين بلدان المغرب وفرنسا، بغرض تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة، وخلق انبهار غربي بصورة الشرق، وقد كانت هذه البلدان تُقدَّم في الخطاب الدعائي آنذاك باعتبارها “فرنسا الأخرى”، وهي عبارة تُلمّح إلى الامتداد الجغرافي والثقافي للإمبراطورية الفرنسية.

وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، ظلت السياحة في بلاد المغرب حكرًا على موسم الشتاء، أما في الخطاب الترويجي لتلك المرحلة، فقد كانت الدعاية تقول:

“هناك بيوت أقل من فرنسا، وأراضي شاسعة ومساحات مفتوحة واسعة أكبر منها، ولا توجد أسوار تفصل بين الأراضِ والأكواخ المبنية من الطين الأحمر أو البني بعكس المباني الحجرية في فرنسا. على الطريق ترى مجموعات من السكان المحليين يسيرون مع خيولهم أو إبلهم أو بغالهم لا يخشون المسافات الطويلة ولا السفر سيرًا على الأقدام بعكسنا. في دول المغرب الثلاثة يجد السائح نفسه وقد انتقل إلى عالم آخر مع شعوره بأنه ما زال في الوطن وهذا بفضل التأثير الفرنسي على هذه البلاد”.

في الملصقات الاستشراقية، غالبًا ما ظهر سكان بلدان المغرب العربي ببشرة داكنة، كما ظهرت راقصات أمازيغيات، ومستعمرات أمازيغية قديمة طُبعت عليها كلمة “بربر”، وهي لفظة تحمل في الأصل دلالة سلبية تُحيل إلى “الهمجية” أو “البدائية”.

وكلمة “البربر” تطوّر لغويًا من مصطلح “البرابرة” اللاتيني، الذي أطلقه الرومان على كل الأجانب، من الأمازيغ وغيرهم، في الأراضي التي غزوها حول حوض البحر المتوسط، ممن لا يتحدثون اليونانية أو اللاتينية، وقد استُخدم هذا المصطلح أساسًا للتمييز بين المجتمعات القبلية الأقل تطورًا، سواء في أوروبا أو إفريقيا، وبين الحضارة الرومانية ذات الجذور اليونانية، وذلك على أساس لغوي وثقافي بالأساس.

كما ظهرت في الملصقات صور لسلطان المغرب ممتطيًا حصانه أو دابته، في طريقه إلى الجامع، محاطًا بحاشيته، كذلك برزت مآذن الجزائر، خاصة في تلمسان، ونساء جزائريات مغطّيات بالكامل، لا يظهر من وجوههن شيء، بعكس ما رُوّج له في ملصقات تونس مثلًا، حيث كانت الصورة أكثر “تحررًا” بحسب المقاييس الغربية.

وظهرت أيضًا نساء أوروبيات بالبكيني على شواطئ أغادير وتونس، أو في عربات الغولف داخل منتجعات خاصة في تونس والجزائر، في مقابل صور السكان المحليين التقليدية، مما عزز التباين المتعمد بين “الزائر الأوروبي المتحضر” و”الشرق الثابت في بدائيته”.

وفي ملصقات موجهة نحو مصر، طُرحت صورة مختلفة، تبرز دفء الشتاء ومعالم الحضارة الفرعونية، لتستقطب فئة مختلفة من السائحين الباحثين عن التاريخ القديم والشمس الشتوية.

ويورد الكتاب أنه خلال الحرب العالمية الأولى، طُلب من بلدان شمال إفريقيا دعم دول الحلفاء، فظهرت ملصقات دعائية تدعو إلى التطوع، والمساهمة بالاشتراكات والقروض، من أجل “تحرير فرنسا” وعودة الجنود إلى ديارهم، أما في الفترة ما بين الحربين، فقد شهدت الملصقات عصرها الذهبي، تزامنًا مع التطور المتسارع لوسائل النقل.

وبحسب ما ورد، فإن الرحلة البحرية من مارسيليا إلى الجزائر كانت تستغرق بين 22 إلى 26 ساعة، وإلى تونس 30 ساعة، بينما تستغرق إلى المغرب حوالي 3 أيام، أما الرحلة بالطائرة، فقد باتت تستغرق ما بين 6 إلى 10 ساعات فقط من فرنسا إلى إحدى الدول المغاربية الثلاث.

صورة المغرب الكبير في البوسترات الأوروبية

اهتمت كبرى شركات النقل بتصوير دول المغرب العربي كمقصد “غريب وسهل الوصول”، فاستعانت بفناني الملصقات مثل برودرز ورومبرج ودو لا نيزيير لإنجاز تصاميم ترويجية عن المغرب، وقد اتسمت هذه الملصقات في بداياتها بغزارة النصوص المعلوماتية، وامتلأت بصور تهدف إلى إثارة شهية الجمهور الأوروبي تجاه الغرابة الاستعمارية.

لكن هذا الأسلوب تغيّر مع افتتاح مكاتب سياحية محلية في الجزائر وتونس والدار البيضاء، والتي تأسست ابتداءً من عام 1920، إذ قررت هذه المكاتب الاستعانة بفنانين مقيمين في المنطقة، لتجسيد إحساس أعمق بالمكان، فبدأ الاتجاه نحو تصاميم أكثر اختزالًا، دون حواشٍ أو شروحات نصية زائدة.

وقد طُبعت هذه الملصقات محليًا، وكانت مطبعة باكونييه من أبرز دور الطباعة التي تولّت إنتاجها، وتميّزت إصداراتها بغياب النصوص المعلوماتية، واعتمدت بدلًا من ذلك على الإضاءة القوية، وتدرجات الألوان اللافتة.

من بين هؤلاء الفنانين: جوسّوت في تونس، وكوفي وكاريه وثيل في الجزائر، وماجوريل ودريش وبروندي في المغرب، وبعضهم حمل توجهًا استعماريًا صريحًا، بينما تبنّى آخرون اهتمامًا فنيًا محضًا بثقافة المكان.

يضاف إليهم جاك ماجوريل، الذي انتقل إلى مراكش وأقام فيها، حيث أنشأ حديقة شهيرة حملت اسمه لاحقًا، أما جابرييل روسو، فقد ألّف كتبًا عديدة عن الأزياء المغربية، وهو ما انعكس في الملصقات التي صممها، كذلك برز اسم ماريانو بيرتوتشي نييتو، الذي أقام في المغرب إبان الحماية الإسبانية، وتولّى مسؤولية عدد من المتاحف، مثل متحف تطوان.

استخدمت شركات الشحن والسكك الحديدية الملصقات الإعلانية أيضًا كجزء من استراتيجية دعائية متكاملة للترويج لخطوط السفر التي تديرها، فانتشرت هذه الملصقات في وكالات السفر ومحطات القطارات والموانئ البحرية والمكاتب السياحية، حيث كانت تُعرض لتشد انتباه المسافرين وتثير خيالهم.

طُبع عدد محدود من هذه الملصقات، إذ اعتُبرت في الأصل إعلانات مؤقتة، أو “إعلانات نهاية”، لم يُقصد لها أن تدوم، لكن ما بقي منها حتى اليوم يُعد غنيًا من الناحية البصرية، وثريًا بما يكفي ليُصبح مادة خصبة للتحليل الموضوعي والتأريخ الثقافي.

في هذا السياق، يقول باتريك بولونجيه، من إدارة التراث الثقافي بمقاطعة مارسيليا، في أحد فصول الكتاب، إن هذه الملصقات زوّدت الجمهور الأوروبي بصور لأراضٍ غريبة تمزج بين الواقع والأسطورة.

وقد تعاقدت بواخر شهيرة مثل “باكيه” و”سي جال ترانزأتلانتيك” و”إس إس شامبليون” وغيرها، مع عدد من الفنانين الموهوبين لتصميم هذه الملصقات. من أبرزهم إدوارد كولين وهوغو داليسي وروجر برودرز وجاك ماجوريل ولويس ليسيو وماتيو بروندي وموريس رومبرج.

ومع مرور الوقت، بدأت النصوص المعلوماتية تتراجع لصالح رسائل بصرية أقوى وأكثر تأثيرًا، تنقلها الصور والرسوم وحدها. حتى قيل إن الملصق أشبه بـ”برقية موجهة إلى العقل”.

شراكة بواخر “باكيه”

كان الإبحار إلى المغرب، تحديدًا، عملية معقدة واجهت شركات الشحن صعوبات جمّة بسبب عدم جاهزية الموانئ المغربية، فقد كان الساحل المغربي يُعد خطرًا بفعل الرمال المتحركة والأمواج العاتية، إلى درجة أن البحر الهائج كثيرًا ما كان يُجبر السفن على الرسو بعيدًا عن الشاطئ، حيث تُلقي المخطاف البحري وتنتظر لأيام حتى تُنقل البضائع إلى مراكب صغيرة تصل بها إلى اليابسة.

قامت التجارة بين مارسيليا والمغرب على تصدير الشموع والسكر والصابون من فرنسا، في مقابل الصوف والجلود وزيت الزيتون من المغرب. وبحلول عام 1900، أصبحت بواخر شركة باكيه، المملوكة للفرنسي نيكولا باكيه، مهيمنة على النقل البحري من وإلى المغرب، وكانت الشركة تُدير حينها ثماني سفن بشكل منتظم، تحطّمت وغرقت بعضُها على الشواطئ المغربية بسبب الظروف الصعبة، وإن لم تُسجّل خسائر في الأرواح.

استلهم نيكولا باكيه فكرة شراكة فرنسية–مغربية تُعد الأولى من نوعها في مجال الشحن البحري، فعرض على العاملين المغاربة في المجال، سواء كانوا مسلمين أو يهودًا، الدخول كمساهمين في شركته، وضمت قائمة الشركاء الأولى عبد القادر العطار ومختار بن عزوز وإيف بيرجيل وديفيد كوركوس ومسعود لاسري.

أدّت هذه الشراكة إلى نمو هائل في الشركة ما بين عامي 1900 و1914، حيث تضاعف حجم أسطولها ليتجاوز عشرين سفينة، بعدما كان ثمانيًا فقط. كما أصبحت الشركة مسؤولة عن إنتاج أكثر من ثلث الملصقات الإعلانية التي صُمّمت عن المغرب خلال تلك الفترة.

هذا الارتباط الخاص بين شركة باكيه والمغرب انعكس بشكل واضح في الملصقات، التي أظهرت جمال المغرب بحماس فني لافت، فتميّزت مقارنة بتلك التي تناولت دولًا مغاربية أخرى، ولا يزال ميدان في الدار البيضاء يحمل اسم نيكولا باكيه حتى اليوم، رغم تغيّر نشاط الشركة التي باتت تُقدّم رحلات كروز تحت اسم “رحلات باكيه البحرية” (Croisières Paquet).

تمثل ملصقات تلك البواخر نوعًا من الحنين إلى أيام الإبحار من مارسيليا إلى ضفاف المتوسط، وإلى متعة الترحال على متن سفن فاخرة، هروبًا من ضغوط الحياة اليومية، وبعد أن حلّت الطائرات محلّ البواخر كوسيلة أولى للسفر، بيعت تلك السفن أو تم تفكيكها بالكامل. لكن الناظر في الملصقات القديمة لا يسعه إلا أن يشعر بعظمة وبهاء تلك الأيام.

رحلات الطيران

بدأت أول خدمة طيران منتظمة من فرنسا إلى المغرب عام 1919، عبر شركة “لاتيكوير” الفرنسية، التي أصبحت لاحقًا جزءًا من شركة “جنرال أيروسباتيال”، وكانت الرحلة تنطلق من فرنسا، مرورًا بالساحل الإسباني، وصولًا إلى المغرب، وقد ساهم المناخ المغربي الخالي من الضباب، وظروفه الجوية المناسبة للطيران مقارنة بجيرانه، في اختياره كنقطة مثالية لإطلاق أولى رحلات الطيران المنتظمة في المنطقة.

لكن قبل ذلك، وتحديدًا في عام 1916، كان بالإمكان السفر جوًا من تولوز إلى الرباط عبر محطات متفرقة هي برشلونة وأليكانتي ومالقة، وكانت الطائرات، بطبيعة الحال، تتوقف في عدة محطات جوية على طول الطريق، واستغرقت الرحلة حينها ما بين 16 إلى 18 ساعة، ما يجعل منها، بحسب بعض المؤرخين، واحدة من أولى الرحلات العابرة للقارات (انتركونتننتال) في العالم.

أما في الجزائر، فقد أطلقت الشركة نفسها خدمة جوية بين مرسيليا والجزائر العاصمة في مطلع أغسطس/آب 1928، بثلاث رحلات أسبوعية، تحوّلت إلى رحلات يومية بعد عام واحد فقط، وكانت مدة الرحلة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات ونصف. وفي عام 1929، دشّنت شركة “أير يونيون”، الاسم السابق لـ”أير فرانس”، ثلاث رحلات أسبوعية من مرسيليا إلى تونس، قبل أن تتزايد أعداد شركات الطيران العاملة بين ضفتي المتوسط بشكل مستمر.

وبعد انتشار ملصقات السفر، ظهرت فئة جديدة من الملصقات التجارية التي رَوّجت لمنتجات شرقية، لتكرّس عبر صورها صورة العربي المعمّم أو الشرقيات الشهوانيات، كما في إعلانات الصابون والقهوة والسجائر والسجاد (الزرابي).

إن الراصد لمئات من هذه الملصقات الدعائية الاستشراقية، يدرك أنها تحمل نظرة مزدوجة اختزلت الشرق في رموز سحرية وغرائبية، تأرجحت بين الإعجاب الجمالي والاستعلاء الثقافي، فالكثير من هذه الصور لم تكن بريئة، بل كانت مشحونة بدلالات سياسية واستعمارية، صاغها المستشرقون وفق مخيلتهم الغربية، لا وفق واقع المجتمعات التي كانوا يصوّرونها.

واليوم، حين نعيد قراءة هذه الملصقات بعيون نقدية، فإن الهدف ليس إدانتها فنيًا، بقدر ما هو تفكيك خطابها الكامن، وتحرير الوعي البصري من هيمنة الصورة النمطية، أملًا في إعادة إنتاج صورة أكثر عدلًا وإنصافًا واتزانًا للشرق والشرقيين.