رسم الحاخام يتسحاق غينزبورغ، الأب الروحي لشباب التلال – وهي مجموعة استيطانية صهيونية متطرفة يعيش معظم أعضائها في بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة ـ رؤية لتفكيك المؤسسات الديمقراطية وفرض السيادة اليهودية، وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، يبدو أن هذه الرؤية تتحقق بدقة أمام أعيننا.

في ذروة الاحتجاجات ضد خطة فك الارتباط، ألقى الحاخام يتسحاق غينزبورغ خطبة في حديقة الورود المجاورة للكنيست. غينزبورغ، وهو رئيس مدرسة “عود يوسف حاي” الدينية في يتسهار، كان قد نشر مؤلَف “باروخ هغيفير” تكريماً لباروخ غولدشتاين، وكذلك احتُجز إداريًّا بعد اغتيال رابين، ولاحقاً باركَ كتابًا أباح قتل النساء والأطفال من غير اليهود، في ذلك الوقت، كانون الثاني / يناير 2005، رسم أمام مؤيديه في القدس رؤية كان جوهرها “قبلة الموت” للفكرة التأسيسية والساذجة للصهيونية العلمانية: “دولة يهودية وديمقراطية”.

سعت الخطبة، المعروفة اليوم باسم “حان وقت كسر الجوزة”، إلى ترسيخ فكرة السيادة اليهودية في أرض إسرائيل، وتهيئة القلوب للقتل الجماعي للفلسطينيين والتطهير العرقي الكامل للأرض، والآن، على وشك الانتهاء من عملية “الكسر” ونجاح خطة الحاخام، يجدر بنا إعادة النظر في قصد الشاعر.

ولد الحاخام غينزبورغ في الولايات المتحدة عام 1944، وبدأ مسيرته الحاخامية في حركة “حاباد”، لا يزال يعيش حتى اليوم في كفار حاباد، لكنه أصبح مشهوراً بشكل خاص في الأوساط الصهيونية الدينية، وخاصة بين المتدينين القوميين (الحريديم)؛ حيث يقدم مزيجًا فريدًا من الحسيدية والقومية المسيحانية، مستلهمًا من الحاخام كوك والحركة التصحيحية، وقد اجتذب الجمهور العام، بمن فيهم العلمانيون، على مر السنين بفلسفته في مجالات العصر الجديد وعلم النفس اليهودي.

المجموعة التي تعبده أكثر من أي شيء آخر هي الميليشيا المسلحة التي كانت تُعرف سابقاً باسم “شباب التلال”، وهي مسؤولة الآن عن أعمال الشغب الأسبوعية وحتى حالات القتل في قرى الضفة الغربية، فعلى عكس المنصة الأصلية لتكتل “غوش إيمونيم” عبر أجياله، يرى غينزبورغ أن الفلسطينيين لا يستحقون حتى وضع “المقيم الأجنبي”، وأن أي منطقة تحت سيطرتهم في أرض إسرائيل تشكل تدنيساً لاسم الرب.

شبهت خطبة “الكسر” إسرائيل بجوزة ذات أربع قشور: ترمز الثمرة إلى شعب إسرائيل، والقشور هي دولة إسرائيل العلمانية ومؤسساتها. ووفقاً لتعاليم الكابالا، فإن “القشور” هي فضلات روحية منتشرة في العالم عند خلقه. يمثل معظمها “السترا أخرا” — “الجانب الآخر” بالآرامية، تعبير عن الشر المطلق — ولكن بعضها يشتمل أيضاً على شرارات من النور الإلهي، ويجب فرزها.

في البداية، أوضح الحاخام، أن شعب إسرائيل كان بحاجة إلى القشور لينمو ويتطور، ولكن الآن، على حد تعبيره، “لقد تحولت القشرة، بعد سنوات من الحماية، إلى عامل يعارض ويعيق تطور شعب إسرائيل في أرضه.” لذلك، يجب كسرها وتحطيمها لتحقيق مجيء المسيح في أيامنا.

القشور ـ وهي ثلاث قشور: الإعلام، والنظام القانوني، ومؤسسات الحكم — هي قشور نجسة ومحظورة ويجب تدميرها بالكامل؛ أما الجيش – القشرة الرابعة – فيمكن إصلاحه، ولكن يجب استئصال القيم الأخلاقية المشوهة التي تفشت فيه.

ويرى غينزبورغ أن الإعلام العلماني “يخلق جوًّا يُنظر فيه إلى الحديث باسم التوراة على أنه عتيق، بدائي وغير ذي صلة بأي نقاش جوهري لحياتنا”، وأن النظام القانوني والقضائي يسعى إلى تشجيع “الاندماج وطمس الفروق بين إسرائيل وباقي الأمم”، ويتلقى مساعدة دائمة من نظام التعليم “الذي يسعى هو أيضاً لفرض تلك القيم الغريبة والمشوشة على الشباب”.

وكذلك من وجهة نظره يعمل الكنيست والحكومة على تعزيز مصالح غريبة عن شعب إسرائيل، ويبدو أن عملية “كسر” هذه القشور الثلاثة تقترب من الاكتمال، مع تسارع الانقلاب القضائي، وتحطيم نظام التعليم، والتخلي عن أخلاقيات المهنية في أجزاء واسعة من الإعلام الإسرائيلي.

الجيش هو أهم وأكثر القشور فائدة على الإطلاق، فهو “ناعم وجيد للأكل”، تعتبر عملية كسره وتحرير المادة الإلهية الكامنة فيه هي عملية نهاية الزمان سيقوم بها من يسميهم غينزبورغ “كسارة الجوز”: يهودي بسيط يعتمد على غريزة انتقام بدائية، ولن يكون مقيدًا بقوانين “روح الجيش الإسرائيلي” التي تمثل “إخصاء”، تلك القيم التي تعود إلى “نقاوة السلاح” وتمنع الجنود من التصرف وفقًا للوصية التوراتية “إذا قام شخص ليقتلك، فاستبق واقتله أولاً.” هذا “الكسار” سينتقم من غير اليهود، من عرب أرض إسرائيل، دون موانع أخلاقية، على غرار باروخ غولدشتاين (صهيوني متطرف هاجم المصلين في الحرم الإبراهيمي بالخليل وقتل عدد منهم)، أو شمعون ولاوي اللذين قتلا جميع سكان شكيم بعد اغتصاب أختهما دينا (قصة من العهد القديم).

ووفقًا للحاخام غينزبورغ، يجب “كسر القشرة التي تعيق تطور شعب إسرائيل في أرضه”، ويجب تدمير ثلاث طبقات منها – الإعلام، والنظام القانوني، ومؤسسات الحكم – من أساسها؛ أما الجيش، القشرة الرابعة، فيمكن إصلاحه، لكن يجب استئصال القيم الأخلاقية المشوهة التي تفشت فيه.

وحتى في عام 2005، لم تكن هذه مجرد أفكار نظرية بالنسبة لغينزبورغ، بل كانت رؤية واضحة كان من المفترض أن يتصرف أتباعه وفقًا لها، بيد أن الخطة كانت تتطلب فرصة سانحة، فرصة “للكسر”، حيث يتم الانتقام من غير اليهود بشكل عفوي وعضوي، حتى يتم تحرير المادة الإلهية من القشرة، ويبقى الثمر فقط، وهو شعب إسرائيل المستعد لقبول زمن الخلاص. وعندما تحين لحظة الانتقام، يعتقد غينزبورغ أنه يمكن لهؤلاء المنتقمين أيضًا التحرر من قيود الشريعة اليهودية التي تحد من إراقة الدماء.

وجاءت الفرصة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ففي نشرته الأسبوعية “نفلاوت”، كتب بعد أسابيع قليلة من المجزرة قائلاً: “العملقية (نسبة إلى العماليق في العهد القديم) الظاهرة في أعمالهم الإجرامية، تفرض علينا تنفيذ الوصية: ‘امحُ ذكر عملاق من تحت السماء، لا تنسى’ – أي محو وإبادة تامة، لا تمييز أو تفريق”.

أما التضحية بالأسرى، من خلال الإصرار على رفض أي صفقة تبادل، فهي بمثابة “ثمن معقول يجب دفعه” في سبيل ما يسميه الحاخام أيضًا “نصرًا مطلقا”.

إن مدى جاذبية اللغة المروعة التي يقدمها غينزبورغ في عيون الإسرائيليين اليهود من جميع شرائح الشعب، المتعطشين لـ “حل” للقضية الفلسطينية، يكشفه استطلاع للرأي أُجري في شهر آذار/ مارس، وسعى إلى دراسة سلسلة من الأسئلة “غير المهذبة”، التي ليس لها مكان في الاستطلاعات التي تُجرى بشكل متكرر في إسرائيل. وأُجري الاستطلاع بناءً على طلب جامعة بنسلفانيا، وشمل 1005 مستجيب يمثلون عينة عشوائية من السكان اليهود في إسرائيل.

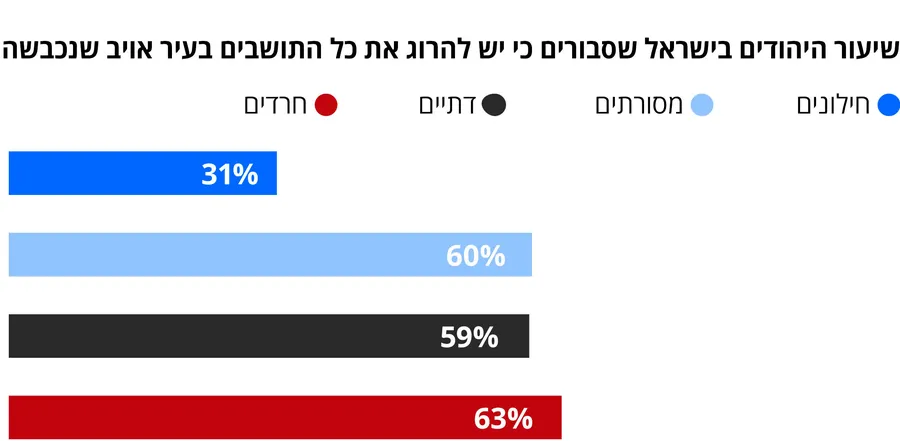

أما بالنسبة للسؤال “هل أنت تدعم المقولة التى تفيد بأن على الجيش الإسرائيلي، عند احتلاله مدينة عدو، يجب أن يتصرف بشكل مشابه للطريقة التي تصرف بها بنو إسرائيل عندما احتلوا أريحا تحت قيادة يشوع، أي قتل جميع سكانها؟”، فأجاب 47 بامئة من إجمالي المستجيبين بالإيجاب، وكذلك أجاب 65 بالمئة من المستجيبين بوجود تجسيد معاصر لعماليق، ومن بين هؤلاء، أجاب 93 بالمئة بأن وصية محو ذكرى عااماليق لا تزال ذات صلة بذلك العماليق المعاصرين.

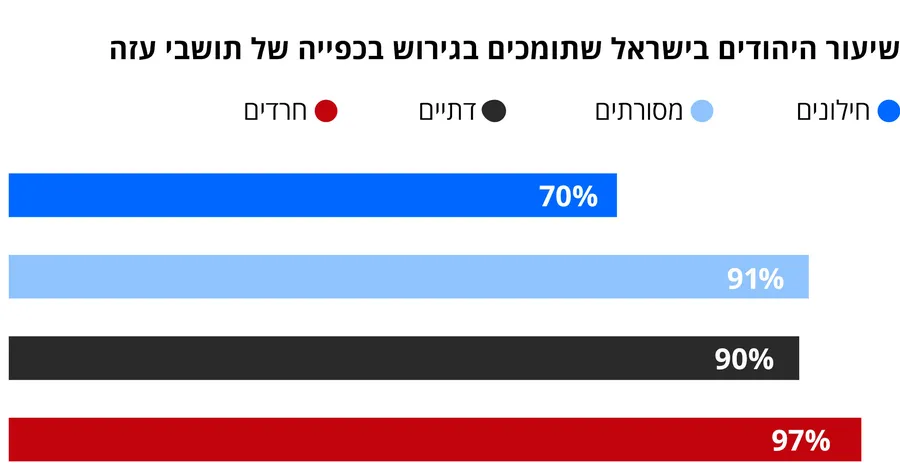

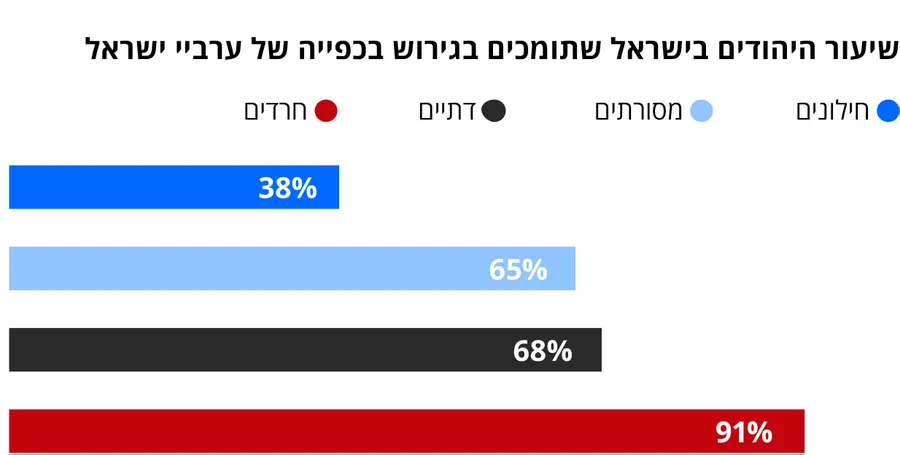

ويبدو أن غينزبورغ وغيره من الحاخامات “الحريديم القوميين” يمكنهم أن يفخروا بشكل خاص بالتغيير الذي طرأ على السكان اليهود؛ فقد أعرب 82 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن دعمهم للتهجير القسري لسكان قطاع غزة، وأيد 56 بالمئة التهجير القسري للعرب المواطنين في إسرائيل، في استطلاع مماثل عام 2003، كانت الإجابات الإيجابية على هذه الأسئلة “فقط” 45 بالمئة و31 بالمئة على التوالي.

وهناك دليل آخر على انتصار غينزبورغ العظيم؛ حيث يمكن رؤيته أيضًا في التبني الواسع للمواقف الداعمة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل الجمهور العلماني، الذي لم ينجح في تقديم بديل للصهيونية المسيحانية في شكل عقيدة منظمة تستند إلى السعي لتحقيق حقوق الإنسان؛ فـ 69 بالمئة من العلمانيين يدعمون الطرد القسري لسكان غزة، و31 بالمئة منهم يرون في إبادة سكان أريحا سابقة يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتبناها.

إن إنجاز غينزبورغ هو في الواقع نتيجة لتحطيم القشور، حتى لو لم يكن “الكاسرون” دائمًا من أنصاره المباشرين، فالإعلام العبري، وهو القشرة الأولى، كان دائمًا مجندًا، لكنه حافظ على مظهر من المهنية، مؤخرًا، تخلى عن هذا المظهر في غالبيته العظمى، ومنذ مذبحة غلاف غزة، تخلى العديد من الصحفيين عن التغطية النقدية، بل وانضم بعضهم إلى الدعوات التحريضية للانتقام والطرد والإبادة.

السلطة القضائية، التي رفضت أن تعلن صراحة عن سيادة اليهود في أرض إسرائيل وحقهم في طرد أو إبادة أو تجويع أعدائهم — بالتوازي مع دورها الحاسم في الحفاظ على الاحتلال — كانت في نظر غينزبورغ كحجر عثرة “علينا كسره من خلال السخرية و’ازدراء المحكمة'”، ويبدو أن تغييرًا قد حدث أيضًا في القشرة الثانية، إن لم تكن قد أزيلت بالكامل: لقبل حوالي شهرين، رفض قاضي المحكمة العليا دافيد مينتس التماس منظمة “جيشا” لإلزام إسرائيل بضمان توفير المساعدات الإنسانية للقطاع، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ “حرب وصية توراتية”، وأذن فعلياً بمنع ملايين الغزيين من الطعام والماء والأدوية.

إن حكم مينتس، المقيم في مستوطنة دوليف، والذي انضم إليه الرئيس إسحاق عميت والقاضي نوعم سولبرغ، من مستوطنة ألون شفوت، يحصد بالفعل الضحايا.

وأصبح نظام التعليم، وهو جزء من تلك القشرة الثانية، مكان عمل حيث يتعرض المعلمون اليهود الذين يروجون للقيم العالمية لخطر الفصل (بالنسبة للمعلمين العرب، لم يكن هذا الخطر غريباً أبدًا). ويشير باحثو نظام التعليم إلى تحول حاد نحو القومية العرقية في المناهج الدراسية منذ الانتفاضة الثانية، وقد أدت هذه العملية إلى دعم كبير للطرد والإبادة، خاصة بين أولئك الذين أكملوا دراستهم في العشرين عامًا الماضية.

إن 66 بالمئة من الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا يؤيدون تهجير المواطنين العرب من إسرائيل قسرًا، و58 بالمئة منهم يرغبون في أن يُكرر الجيش الإسرائيلي ما فعله يشوع بن نون في أريحا.

لا تعد الفجوة الجيلية في المواقف السياسية ظاهرة غير عادية، ولكن في إسرائيل، اتسعت بشكل كبير منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

ويبدو أنه لا حاجة للإسهاب في الحديث عن الكنيست والحكومة، فغينزبورغ نفسه يطالب بـ”إسقاط الحكومة — سواء كانت حكومة يسار أم يمين — ينبغي لنا القضاء عليها، وإن قامت حكومة جديدة فلنسقطها أيضًا، وهكذا دواليك، إلى أن يُقام حكم توراتي في البلاد”. أما حقيقة إجراء خمس جولات انتخابية خلال ثلاث سنوات ونصف، فتدل على أن غينزبورغ يمكنه التباهي بقدر كبير من المساعدة السماوية.

وهكذا، تحققت الغاية فعليًا حتى في “القشرة الرابعة”: بات من الصعب العثور على من يرفض تنفيذ أوامر غير قانونية بشكل صارخ، مثل تجويع مئات الآلاف، أو إنشاء مناطق إبادة، أو قصف أحياء سكنية مكتظة.

فقط 9 بالمئة من الرجال تحت سن الأربعين – وهي الفئة الأساسية التي يتشكل منها الجنود النظاميون والاحتياط في غزة – رفضوا جميع أفكار التهجير والإبادة التي عُرضت عليهم.

غينزبورغ نفسه لم يُفوّت ملاحظة التحوّل الجذري الذي طرأ على الجيش خلال المعركة الحالية، والمتمثل في عدم الاكتراث بعد الآن بوجود سكان مدنيين “يشكلون ملاذًا للإرهابيين”، على حد تعبيره، وفي أيلول / سبتمبر الماضي، عبّر عن رغبته في مباركة قادة الدولة “على التغيير الإيجابي” الذي طرأ على مواقفهم.

ويرى البعض أن الصدمة والقلق اللذين اجتاحا الجمهور الإسرائيلي إزاء أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول هما التفسير الوحيد لهذا التطرف، لكن يبدو أن المذبحة أطلقت فقط شياطين تم تغذيتها على مدار عقود في الإعلام والأنظمة القضائية والتعليمية، فالصهيونية، إلى جانب كونها حركة قومية، هي أيضًا حركة استعمارية استيطانية، تسعى لإزاحة السكان الأصليين من أماكنهم، ومجتمعات المستوطنين المهاجرين تواجه دائمًا مقاومة عنيفة وشرسة من الشعوب الأصلية الرافضة لسلبها.

إن التطلع إلى أمن مطلق ودائم يمكن أن يقود إلى خطة عملية تهدف إلى محو السكان المقاومين، ولهذا فإن في كل مشروع استيطاني يكمن دائمًا احتمالٌ لوقوع تطهير عرقي أو إبادة جماعية، كما حدث بالفعل في أمريكا الشمالية خلال القرنين السابع عشر حتى التاسع عشر، أو في ناميبيا في مطلع القرن العشرين.

وتقدم الحريدية القومية، غطاءً دينيًا للإسرائيليين لمحو الهوية الفلسطينية الأصلية، إنها توفر لغة وخطة عمل للمتدينين والعلمانيين الذين يبحثون عن “حل” للصراع لا يجبرهم على التخلي عن الامتيازات التي يمنحها نظام السيادة اليهودية، كما أن استخدام اللغة التوراتية لتبرير جرائم الحرب ليس ابتكارًا صهيونيًا: فالمستوطنون البيوريتانيون في أمريكا وأيرلندا وأماكن أخرى تمسكوا بالكتاب المقدس وشبهوا السكان الأصليين الذين قاوموهم بالعماليق والكنعانيين، واتخذوا بالتالي إجراءات التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضدهم.

من المهم توضيح: هذه العملية ليست حتمية، صحيح أن الصهيونية المسيحانية تسعى بالفعل إلى عرقلة عملية إنهاء الاستعمار في إسرائيل وفلسطين، لكنها لا تجعلها مستحيلة، فقد كان لمعارضي المسيحانية عدة مفترقات طرق حيث كان بإمكانهم اختيار طريق مختلف، لكن الثمن كان أن يعيدوا تعريف أنفسهم كإسرائيليين.

وفي غياب الاستعداد للقيام بذلك وتقديم مذهب منظم، جوهره تفكيك نظام السيادة اليهودية والآليات الاستعمارية، تُرك الباب مفتوحًا أمام رياح التطرف التي يمثّلها غينزبورغ وأمثاله، وإن وُجد احتمال ما لوقف الاندفاع نحو مجتمع متقوقع ومنبوذ، فإنه يكمن في الرفض الجذري لفكرة التفوّق اليهودي ومشروع “تهويد” الأرض، حتى بصيغته السائدة حاليًا لدى الصهيونية العلمانية، أما البديل عن هذه المسيحانية الانتحارية، فهو رؤية قائمة على شراكة حقيقية ومتساوية بين البحر والنهر.