شهدت بعض المدن المغربية خلال فترة الاستعمار، الممتدة بين عامي 1912 و1956، تحوّلات استثنائية أخرجتها عن امتدادها الوطني، وربطتها بأنظمة حماية واحتلال ذات طابع دولي أو أجنبي، ما جعلها بمثابة “مناطق استثناء” داخل الجغرافيا المغربية، ومنحتها خصوصية سياسية وإدارية تركت أثرًا عميقًا في ملامح تلك المدن، من عمرانها وهويتها الثقافية إلى علاقتها المتشابكة بالمركز والسلطة، لتظل شاهدًا حيًا على تعقيدات التاريخ الاستعماري للمغرب وتعدد روافد هويته الحديثة.

تحت ظلال تلك الفترة الاستعمارية، عاشت مدينة طنجة تجربة فريدة من نوعها، إذ كانت من أندر الكيانات الاستعمارية، لأنها لم تكن خاضعة للحماية الفرنسية أو الإسبانية كما هو الحال في باقي مدن المملكة، بل أُدرِجت ضمن “منطقة دولية” تُدار بمشاركة عدد من الدول الكبرى، في ما يشبه “دولة داخل الدولة”، وقد كان لهذا الوضع دور كبير في تشكيل ملامح المدينة الحديثة، إذ لا تزال آثاره بادية إلى اليوم من خلال معمارها ونسيجها الثقافي والاجتماعي.

يأتي هذا التقرير ضمن ملف “مغربية ولكن”، الذي يستعرض تاريخ عدد من المدن المغربية التي خضعت لوضعيات استثنائية إبان فترة الحماية، متتبعًا كيف انفصلت سياسيًا وثقافيًا عن محيطها الوطني، وكيف ترك الاستعمار بصماته العميقة في نسيجها العمراني وذاكرتها الجماعية، قبل أن تعود تدريجيًا إلى حضن السيادة المغربية.

وضع المدينة تحت الإدارة الدولية

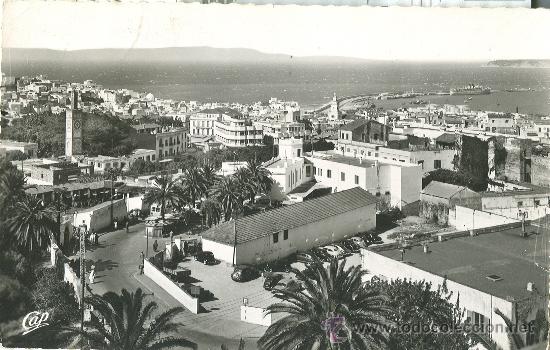

تتميّز مدينة طنجة، أو “عروس الشمال” كما يلقّبها المغاربة، بموقعها الاستراتيجي، إذ تُعد بوابة المغرب نحو أوروبا، ومعبر أوروبا إلى إفريقيا، وذلك ما جعلها محطّ أنظار القوى الاستعمارية الكبرى، التي رأت فيها مفتاحًا للسيطرة على التجارة في البحر الأبيض المتوسط.

مع مطلع القرن العشرين، اشتدّ الصراع الدولي حول المدينة، خاصة بين بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وقد حاول مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي عُقد للتقرير في شأن المغرب كمستعمرة أوروبية سنة 1906 تهدئة هذا الصراع، لكنه فشل في حسم مصير المدينة، خصوصًا بعد انشغال هذه القوى بالحرب العالمية الأولى.

بقيت طنجة “قضية معلّقة” إلى أن عادت الدول الثلاث للتفاوض في باريس سنة 1923، وأقرّت ما سُمّي بـ”بروتوكول طنجة” يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1923، الذي جعل من المدينة منطقة دولية تُدار بشكل مشترك، تحت إشراف لجنة متعددة الجنسيات.

بعد دخول البروتوكول حيّز التنفيذ، لحقت به توقيعات دول أخرى، منها إيطاليا والبرتغال وبلجيكا وهولندا والسويد، ليمنح بذلك لمدينة طنجة وضعًا إداريًا وقانونيًا مستقلًّا عن الحمايات الفرنسية والإسبانية التي تقاسمت المغرب، مع سيادة اسمية ورمزية للسلطان المغربي، ممثّلة عبر مندوب شريف وُضع لتمثيله في المدينة، لكن دوره ظلّ شكليًا أكثر منه تنفيذيًا، حيث اقتصر على رئاسة المجلس التشريعي دون أن يُمنح حق التصويت، واقتصر عمله على ضمان احترام المواطنين المغاربة للنظام الدولي في المدينة.

أما المجلس التشريعي فتكوّن من 18 نائبًا أجنبيًا يُمثّلون القوى الدولية، إلى جانب ستة مغاربة مسلمين وثلاثة من اليهود المغاربة، وكانت مهمّته الأساسية تتمثّل في سنّ القوانين التنظيمية التي تُطبَّق في المدينة، كما كان يُعيَّن مديرٌ عام على رأس الإدارة المدنية من طرف المجلس لمدة ست سنوات، ليتولّى تنفيذ السياسة العامة في المدينة.

وفي الشقّ الأمني، أُنشئ جهاز درك دولي مُقسَّم إلى مشاة وخيالة، مكلف بحفظ النظام العام، بينما كانت لجنة المراقبة، المكوّنة من قناصل الدول الموقعة على مؤتمر الجزيرة الخضراء، تجتمع مرتين شهريًا.

أما القضاء، فقد أُوكل إلى محكمةٍ مختلطةٍ تضم سبعة قضاة، عُدّت انعكاسًا لتركيبة المدينة نفسها، وكانت مسؤولة عن الفصل في النزاعات الجنائية والمدنية والتجارية، بين مختلف الجنسيات والأديان التي كانت تتقاسم العيش في طنجة الدولية.

وبعد الحرب العالمية الثانية، حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على حق تعيين أربعة ممثلين لها في المجلس التشريعي، وهو العدد نفسه الذي مُنح للاتحاد السوفياتي، بهدف الحفاظ على التوازن بين القوى الدولية، غير أنه لم يُمارس هذا الحق فعليًا.

في قلب العالم: فنانون وجواسيس ودبلوماسيون

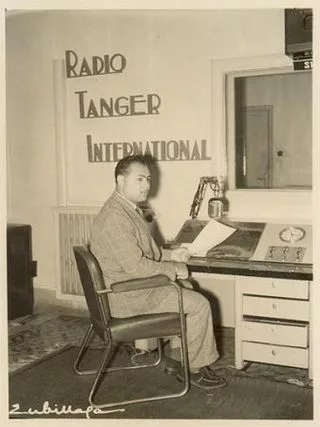

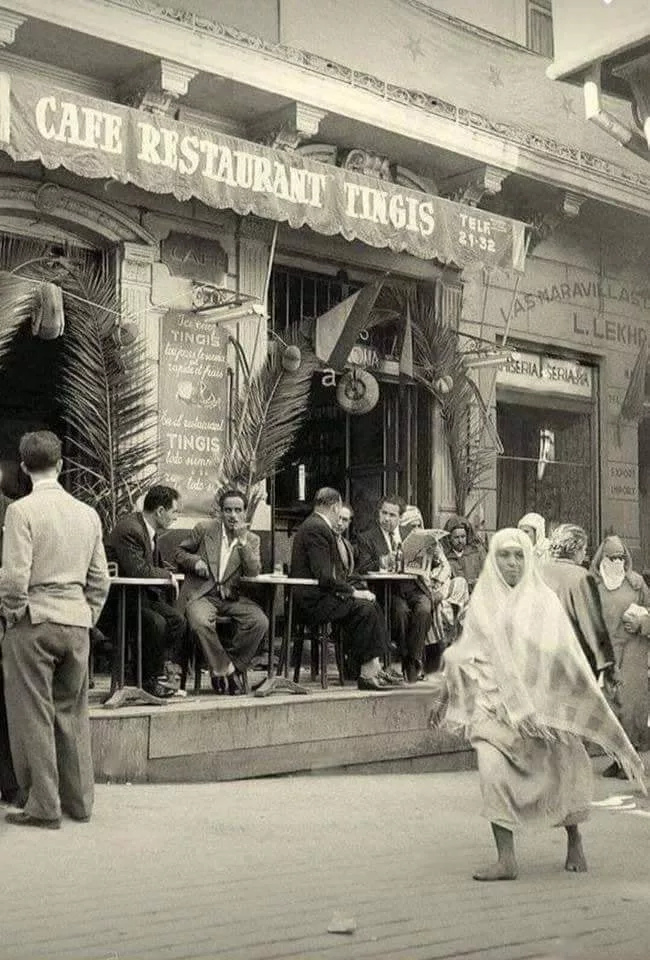

تحوّلت طنجة، تحت الحكم الدولي، إلى مدينة استثنائية بكل المقاييس، “مدينة عالمية” جذبت إليها الدبلوماسيين ورجال الأعمال والفنانين والكتّاب من مختلف أنحاء العالم، فقد استقر فيها مشاهير كُثر، من أمثال تنيسي ويليامز وويليام بوروز وبول بولز وصمويل بيكيت وألبرتو مورافيا، إلى جانب عشرات الرسّامين ونجوم موسيقى الجاز مثل راندي ويستون وأل دوك إلنجتون، وبرايان جونز، وأسهم هذا الحضور الكثيف في إغناء الحياة الثقافية والفنية، وجعل من طنجة ملتقى متنوعًا للأفكار والتيارات.

لكن المدينة لم تكن فقط مركزًا للإبداع، بل كانت أيضًا فضاءً مثاليًا للتجسس الدولي، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث نشطت فيها أجهزة الاستخبارات البريطانية والألمانية والأمريكية، إلى جانب تجار السلاح والعملات، ومن أشهر الحوادث، ما وقع سنة 1941 حين التقط موظف بريطاني إشارات لاسلكية غريبة مصدرها طنجة، تبيّن لاحقًا أنها رسائل مشفّرة من شبكة تجسس نازية إلى الرادارات الألمانية في أوروبا، تتعقب تحركات الأساطيل البريطانية والأمريكية.

تحقيقات بريطانية كشفت لاحقًا عن وجود قاعدة تجسس نازية متكاملة في طنجة، مزوّدة بجواسيس محترفين ومقرات سرية ومخطط لبناء محطة بث لاسلكي على الساحل، لزرع لواقط تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة السفن العابرة، ووفقًا للصحافي نيك نيتر، الذي استند إلى وثائق مخابراتية بريطانية وأمريكية، فقد كان مقر الجواسيس النازيين على وشك أن يُدمّر في عملية سرية بريطانية باسم “فاليز”، لكن العملية لم تنفذ، مما اضطر النازيين لتقليص نشاطهم.

ومن بين أبرز الشخصيات المرتبطة بالتجسس النازي في المدينة، الجاسوس “أولاف كان”، الذي دخل طنجة سنة 1938 متخفيًا بصفة طبيب، وفتح عيادة بهدف مراقبة الدبلوماسيين الأمريكيين، وقد اعتُقل لاحقًا ونُقل إلى قاعدة أمريكية في جنوب إسبانيا، حيث كشف في التحقيق كثيرًا من خفايا شبكة الاستخبارات النازية بالمغرب، قبيل عملية “الشعلة” عام 1943، وهي الغزو الأمريكي-البريطاني المشترك لشمال إفريقيا الفرنسية.

هذا التاريخ الغني ألهم صُنّاع السينما، خصوصًا في أفلام الجاسوسية، فظهرت طنجة كبيئة مثالية لهذا النوع، كما في الفيلم الإيطالي-الإسباني “التجسس في طنجة” (1965)، الذي صوّر المدينة كـ”مكّة للجواسيس”، وفيلم “جاسوسي المفضل” (1951) الذي قدّم قصة ساخرة عن التقمّص الاستخباراتي وسط أجواء المدينة.

إلى جانب ذلك، كانت طنجة مركزًا ماليًا وتجاريًا نشطًا، استفادت من الامتيازات الضريبية وندرة الرسوم الجمركية، ما جذب الشركات والبنوك الأجنبية التي هيمنت على الاقتصاد المحلي، لكن هذا الازدهار حمل أيضًا مفارقات واضحة، إذ عانى السكان المغاربة من تهميش نسبي، واضطرّ كثير منهم للعمل في مهن هامشية كخدّام أو مزارعين أو حرفيين، بينما بقيت السلطة والامتيازات بيد النخب الأجنبية واللجنة الدولية.

وقد عمّق هذا التفاوت الاجتماعي شعور المغاربة بالاغتراب عن وطنهم، وأسهم في تغذية الوعي الوطني، ما مهّد لاحقًا لانخراطهم في صفوف الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال.

أطياف أوروبا وزمن العودة إلى السيادة المغربية الكاملة

بعد حصول المغرب على استقلاله من فرنسا وإسبانيا، بدأت مرحلة جديدة من استرجاع السيادة الوطنية على المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ الأجنبي، وذلك في إطار مفاوضات انطلقت منذ شهر أبريل/نيسان عام 1956، وقادها من الجانب المغربي وزير الخارجية آنذاك أحمد بلافريج، وانتهت بتوقيع البيان الختامي لمؤتمر طنجة الدولي يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 1956، الذي تم بموجبه إنهاء الوضع الدولي لطنجة رسميًا، وبذلك عادت المدينة إلى حضن الوطن بشكل كامل ونهائي، منهية فصلًا استمر لأكثر من ثلاثة عقود من التدخل الدولي المباشر في شؤونها.

لقد أسّست مرحلة “طنجة الدولية” لهوية المدينة، إذ ساهم انفتاحها المبكر على العالم في جعلها، حتى اليوم، مدينة مغربية بطابع عالمي، وواحدة من أبرز الفضاءات الحضرية التي تجسّد معنى التعدد والتعايش والانفتاح.

ولا تزال البصمة المعمارية الأوروبية بارزة في أحياء المدينة، حيث توجد بنايات شُيّدت خلال الحقبة الدولية وفق الطراز المعماري الأوروبي. بل إن التخطيط العمراني، من حيث اتساع الشوارع وتوزيع البنايات، يعكس استمرار أثر تلك المرحلة.

وبالإضافة إلى العمارات والفنادق المشيّدة وفق الطراز الأوروبي، ما تزال إلى اليوم “مباني رينتشهاوسن” المنتصبة على الجانب الغربي من خليج طنجة، بطرازها الباروكي الألماني الفخم، من أبرز ما خلّفته فترة طنجة الدولية، وتحمل هذه المباني اسم رجل الأعمال الألماني أدولف رينتشهاوسن، الذي استثمر في تشييدها لتصبح لاحقًا نقطة التقاء بين المال والسياسة والفن، بفضل احتضانها لفندق “ماجيستيك” الشهير منذ سنة 1930، إلى جانب مسرح الكورسال الفرنسي الذي كان فضاءً للأنشطة الثقافية في المدينة.

يُضاف إلى ذلك “مسرح سرفانتس”، الذي شُيّد عام 1911 لخدمة الجالية الإسبانية، ويُعد من أقدم المسارح في شمال إفريقيا، وقد ظلّ هذا المسرح مهجورًا لعقود، قبل أن تنقل إسبانيا ملكيته إلى المغرب عام 2019 لتبدأ أشغال ترميمه.

أما من الناحية الاقتصادية، فما تزال طنجة تحتفظ بمكانتها كمركز عبور وتجارة دولية؛ فموقعها الذي جعلها مطمعًا لقوى الاستعمار قديمًا، هو نفسه الذي جعل منها اليوم بوابة المغرب إلى أوروبا عبر ميناء “طنجة المتوسط”، الذي احتل سنة 2024 المركز 19 عالميًا من بين 500 ميناء حاويات في العالم، بحسب تصنيف شركة “ألفالاينر”، ليكون بذلك أول ميناء إفريقي يدخل قائمة العشرين.

كما شهدت المدينة طفرة صناعية متسارعة، خاصة خلال العقدين الأخيرين، ما جعلها تتحوّل إلى ثاني أكبر قطب صناعي في المغرب بعد الدار البيضاء، حيث تعزّزت خارطة المدينة الاقتصادية بصناعات متنوعة، أبرزها قطاع السيارات، وأجزاء الطائرات الذي استقطب وحدات إنتاج متعددة، إلى جانب النسيج وصناعة التجهيزات الكهربائية.

لتظلّ قصة طنجة الدولية فصلًا فريدًا في تاريخ المغرب، فقد كانت هذه المدينة، بموقعها الاستراتيجي وثقافتها المتعددة، تجسيدًا لتفاعلات القوى العالمية في القرن العشرين، ومسرحًا للصراع الدولي؛ فمن خلال بروتوكول طنجة 1923، مرّت “عروس الشمال” بفترة من الانفصال عن الوطن، إلا أنها عادت إلى حضنه سنة 1956، لتبدأ فصلًا جديدًا من التنمية والازدهار، حيث شرعت المملكة المغربية في جهود مكثفة لتأهيلها، خاصة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحويلها إلى قطب اقتصادي وسياحي مهم.

وقد شهدت المدينة تشييد مشاريع ضخمة مثل ميناء طنجة المتوسط وتأهيل مطار ابن بطوطة الدولي، مما عزّز من مكانتها كمركز اقتصادي حيوي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعكس هذه التطورات رؤية المغرب للمدينة كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من إرثها الحضاري المتعدد الثقافات وموقعها المتميز.