يحكم العلاقات الأمريكية الإيرانية تاريخ طويل من التدخلات والتعقيدات الجيوسياسية التي أوصلتنا إلى حالة العداء المعلن بين الدولتين، والتي تبدو كشماعة تُعلَّق عليها حكومتا البلدين سياساتهما الخارجية، لا فيما يختص بعلاقتهما الثنائية فحسب، ولكن أيضًا بمجمل سياساتهما في منطقة الشرق الأوسط.

بل وتتعدى ذلك لتشكِّل الإطار الناظم للتحالفات والمعسكرات المتقابلة في النظام العالمي، الذي يقف كلٌّ منهما فيه على طرفي النقيض، والذي يهدِّد الوضع القائم على القطب الأوحد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

ورغم أن أكثر الأدبيات التاريخية والسياسية ترجع بداية التوتر الأمريكي-الإيراني المعاصر إلى ثورة الخميني 1979؛ إلا أنّ جذور العداء بين الدولتين تعود إلى أبعد من ذلك، وبالتحديد إلى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، وقت أن خرجت الولايات المتحدة وحلفها الأوروبي الغربي منتشية بانتصارها وحاولت أن ترسم نظامًا عالميًّا جديدًا يوائم مصالحها ومشاريعها في المنطقة.

نتتبع في ملف “ذاكرة العداء” مسارات العلاقة المتقلبة بين طهران وواشنطن، وكيف تحوّل العداء إلى إطار ناظم للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط، فصار يُستخدم لتبرير سباق التسلح، وتحشيد التحالفات، وفرض العقوبات الاقتصادية، ثم نحاول تقديم قراءة لمستقبل العلاقة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية.

بين الشاه والمرشد: طلائع الأزمة المبكرة

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتشاء المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة بالنصر الذي حققه وضمن له تفوقًا اقتصاديًّا وسياسيًّا عالميًّا، لم تكن متاعب المعسكر لتنتهي عند هذا الحد، بل إنها قد تكون بدأت من اللحظة التي وقع فيها الاتحاد السوفيتي وثيقة الاستسلام في برلين عشية الثامن من أيار/مايو 1945.

في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة وحليفتها أوروبا الغربية تؤمِّن مصالحها في الشرق وتحكم سيطرتها على تجارة النفط على وجه الخصوص؛ بزغت حركة تمرد شعبية جديدة اجتاحت مستعمراتها في الشرق، وبدأت طلائع الفكر الاشتراكي والشيوعي تطلّ برأسها في كثير من دول المنطقة.

وبدأ الاتحاد السوفيتي يلعب في الظل بورقة تعطشت لها الشعوب المستعمَرة، هي ورقة التحرر والحق في تقرير المصير في معزل عن مصالح الغرب الذي امتص دم هذه الشعوب واستولى على مقدراتها.

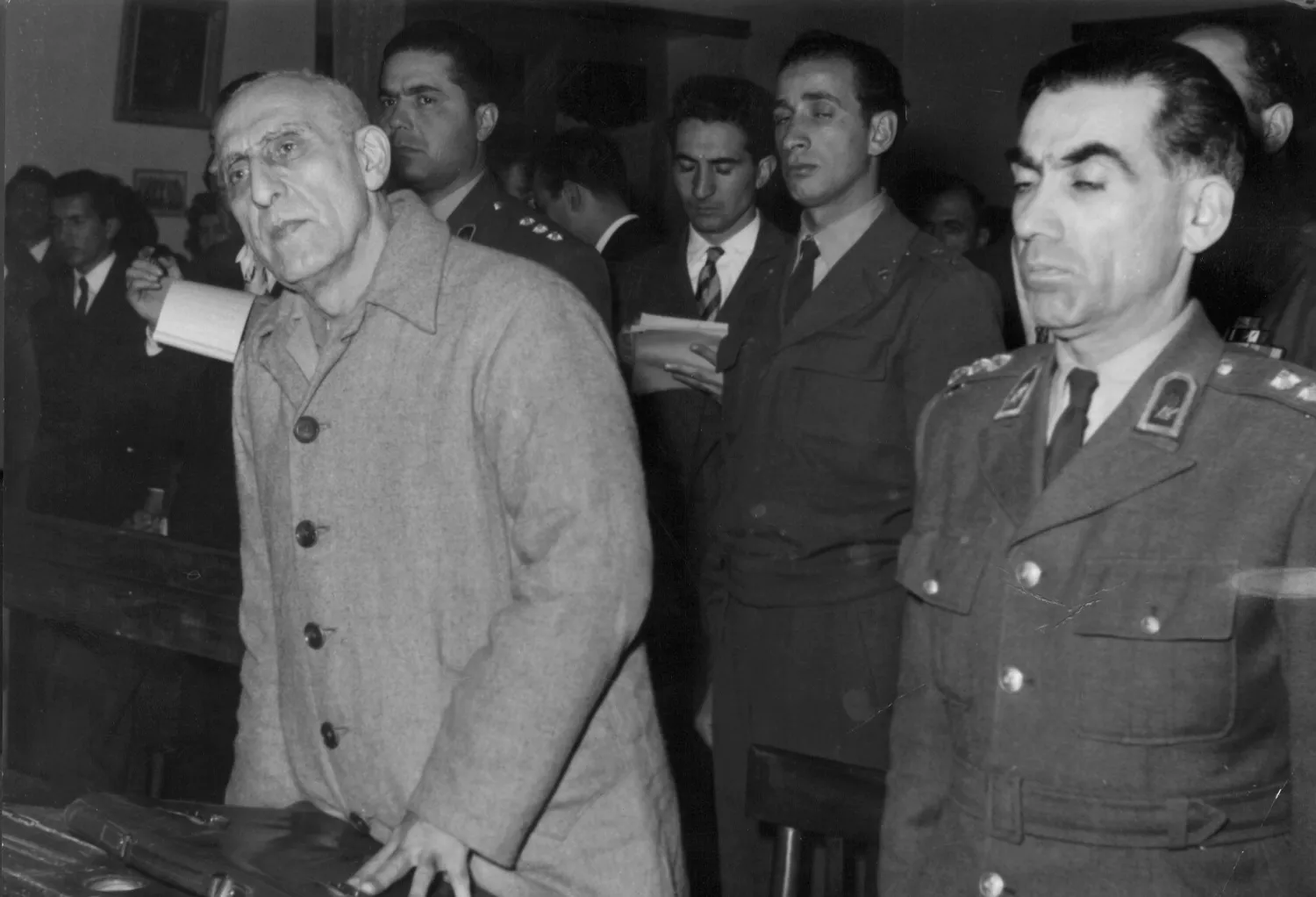

لم تكن إيران في منأًى عن هذه التحركات؛ فقد أظهرت حكومة محمد مصدّق المنتخبة ديمقراطيًّا (1951-1953) تقاربًا مع الفكر الشيوعي أقلق حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين رأتا في هذا الميل تهديدًا لمصالحهما النفطية على وجه التحديد؛ فهندستا معًا انقلابًا دمويًّا جاء إلى طهران بحكم الشاه الموالي للغرب عام 1953.

في ذلك الوقت كانت حكومة بريطانيا تسيطر على أهم شركات الصناعات النفطية في إيران، وهي شركة النفط البريطانية-الإيرانية (AIOC)، وتستأثر بأغلب أرباحها مقابل منفعة وطنية ضئيلة للإيرانيين، وما إن تبيَّن أن مصدّق كان يسعى للنأي بصناعة النفط في بلاده عن الهيمنة الغربية وتأميم مرافقها لصالح الشعب الإيراني، حتى تدخلت وكالة الاستخبارات الأمريكية والمخابرات البريطانية بالتدبير لانقلاب محمد رضا بهلوي.

تصدّر بهلوي المشهد الإيراني ومارس دوره كبيدق غربي في الشرق وأحد أهم حلفاء أمريكا في حربها الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، وقد كافأته واشنطن بدعم عسكري واقتصادي حدّث على إثره الجيش الإيراني ومقدراته، وبزغت لديه مشاريع طموحة بالتوسع والنفوذ وصلت حدّ تطوير مشروعٍ نووي وليد في المنطقة دعمته كلٌّ من واشنطن وحلفها الغربي.

غير أنّ حكومة الشاه السلطوية وعمالته المعلنة لواشنطن في ظل بيئة استقطابية قوية وبغض كامنٍ لسياساتها الاستعمارية في المنطقة، هيأت لتغيير راديكالي بصعود آية الله الخميني للحكم إثر انقلاب مُدبَّرٍ على الشاه الذي رعته الولايات المتحدة.

الأمر الذي كان نذيرًا بمزيد من المتاعب؛ لا لأنّ الخميني جاء على ظهر عداءٍ معلن للمعسكر الغربي وبأجندة مناوئة لمصالحه بصورة مباشرة فحسب، ولكن لأنّ الرجل قاد مشروعًا توسعيًّا في الشرق لا ينضوي تحت جناح المعسكر الغربي ويحمل علاوة على ذلك صبغة أيديولوجية مقلقة؛ لتحمل معه سنة 1979 فصلًا جديدًا في العداء الإيراني-الأمريكي سيلقي بظلاله لعقود قادمة على المنطقة بأسرها.

وقد وجدت الولايات المتحدة في فلسفة ولاية الفقيه التي أعلن الخميني عنها أساسًا لحكمه، ضالّتها في مناصبة النظام الجديد العداء، بوصفه إطارًا أيديولوجيًّا صداميًّا ومخالفًا لثقافة الحقوق والحريات التي تنادي بها الولايات المتحدة والتي ترى في القيادة الدينية تهديدًا خطيرًا للحياة المدنية والديمقراطية؛ عدا عن بُعده السياسي الذي يتّخذ من محاربة الوجود الغربي في المنطقة أساسًا لوجوده، وبقيت تتسربل بهذا الادعاء لعقود بعدها وتخفي تحته حقيقة العداء القائم على المصالح والنفوذ.

أزمة الرهائن والوصم بالإرهاب

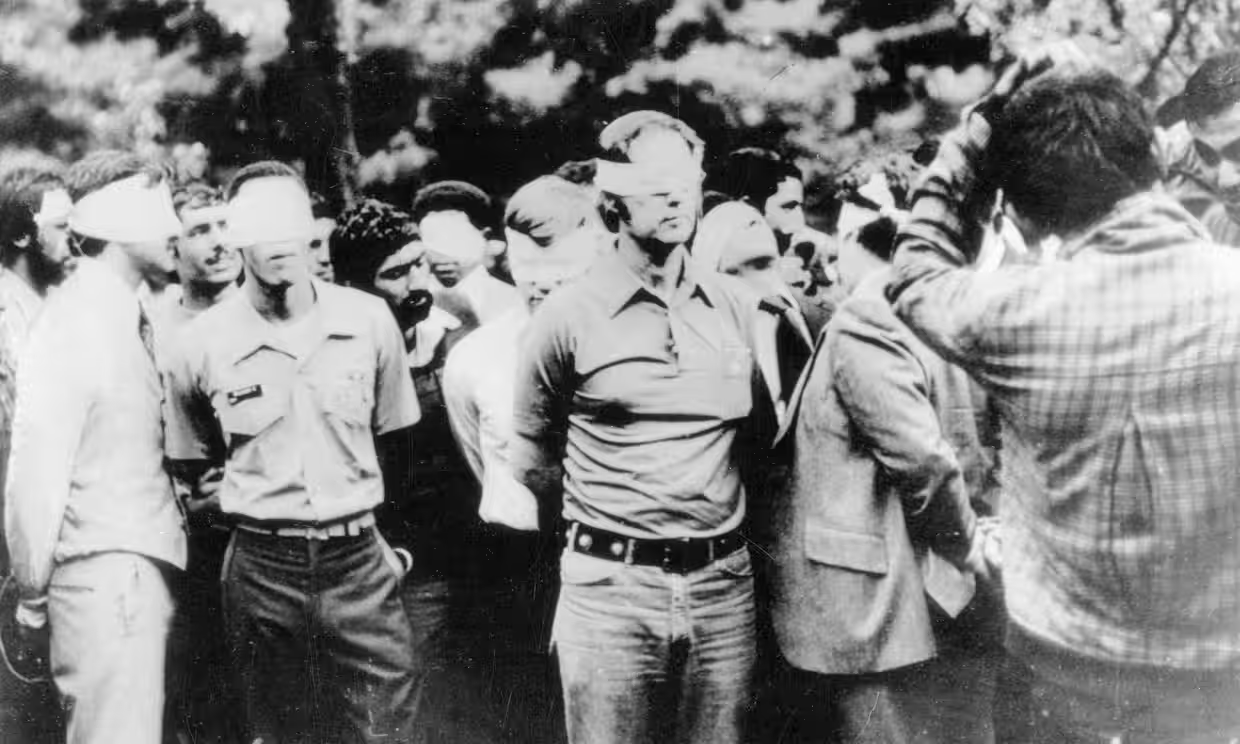

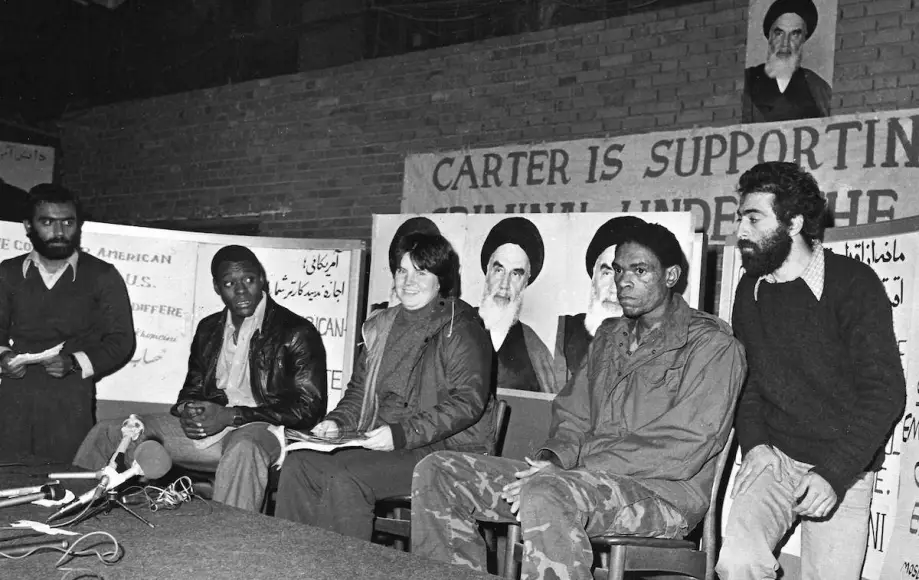

بدأ خطاب الخميني المعادي لأمريكا يؤتي أُكله بأسرع مما ظنّت حكومتها؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني من عام الانقلاب 1979، طفت على السطح أزمة مفصلية بين البلدين عُرفت بـ”أزمة الرهائن الإيرانية”، حيث اقتحمت مجموعة من الطلبة الإيرانيين مبنى القنصلية الأمريكية في طهران واحتجزت 52 شخصًا عاملًا فيها، مطالبين بتسليم بهلوي الذي كان قد فرّ إلى الولايات المتحدة ليُحاكَم في إيران.

حددت أزمة الرهائن، التي استمرت 444 يومًا، علاقة إدارة كارتر بطهران، خاصة وأنها عملت كإطار لسياسة كارتر الخارجية بخصوص دول المشرق التي كانت تحمل صبغة أيديولوجية معادية، فقد قطعت الولايات المتحدة علاقتها الدبلوماسية بطهران من ذلك الحين، وبدأت حرب طويلة تهدأ وتثور بحسب مقتضى الحال بين حكومتي البلدين، غير أنّ الأزمة كانت نهاية التمثيل الدولي الرسمي بينهما.

كما دشّنت هذه الأزمة عهدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية في المنطقة وباكورة حربها المفتوحة على الإرهاب في الشرق الأوسط، والتي وصلت ذروتها في عهد جورج بوش الابن بداية الألفية الحالية.

إذ وقّع كارتر مع بداية الأزمة القرار التنفيذي 12170، والذي جمّد بموجبه أصول طهران في الولايات المتحدة، حيث بلغ الثابت منها 12 مليار دولار أمريكي، في سابقة هي الأولى من نوعها لاستخدام رئيس أمريكي سلطاته في إيقاع الضغط الاقتصادي على حكومة أجنبية بموجب قانون حالة الطوارئ الاقتصادية الدولية 1977، فاتحًا بذلك عهدًا طويلًا من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

يوجد منها حاليًّا على الأقل سبعة قرارات تنفيذية سارية بحق جهات وأفراد وبرامج تابعة لطهران، يستهدف بعضها برامجها العسكرية والنووية، وأخرى تستهدف ميليشياتها وأذرعها في المنطقة بتهمة الإرهاب، وثالثة تتجه لانتهاكات داخلية لملفات حقوق الإنسان في إيران.

سعت إدارة كارتر لتوسيع نطاق العقوبات وتحويلها إلى عقوبات دولية على طهران عبر إشراك مجلس الأمن نهايات 1979، إلا أن الاتحاد السوفيتي، والذي رأى في طهران شريكًا مناوئًا للولايات المتحدة، استخدم حق النقض (الفيتو) عازلًا واشنطن عن رغبتها بخنق طهران حينها.

وانضمت إلى الاتحاد السوفيتي بعض القوى الشرقية التقليدية مثل الصين، وأخرى ثورية مثل المكسيك، إلا أن بعض دول أوروبا التي رغبت بإيجاد موطئ قدم لها في السياسة العالمية مثل النمسا والسويد وبولندا، سعت أيضًا للانضمام إلى المعسكر السوفيتي لإنقاذ طهران بتوسيع وتمتين علاقاتها الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية لتخفيف وطأة العقوبات الأمريكية عليها.

في المقابل شكّلت الولايات المتحدة حلفًا من الدول الغربية وحتى الشرقية لمحاصرة طهران، انضمت إليه بادئ ذي بدء البرتغال، وتبعتها اليابان ثم أستراليا ومعظم حكومات أوروبا الغربية التي تخلّت أو خفّفت إلى حد بعيد من العلاقات التي تجمعها مع إيران، للتجارة غير الغذائية وإمدادات النفط وحتى العلاقات الدبلوماسية، للضغط على طهران للإفراج عن الرهائن الأمريكيين وإنهاء الأزمة.

كلّفت العقوبات الاقتصادية الأمريكية إيران ثمنًا باهظًا؛ ففي عام واحد فقط هبطت الصادرات الأمريكية من 3.7 مليار دولار إلى 23 مليون دولار، كما تراجعت وارداتها من إيران من 2.9 مليار دولار إلى 458 مليون دولار، عدا عن الخسائر التي تكبدتها الجمهورية من بقية دول الحلف المحاصِر لها والتي تُقدَّر بـ3.3 مليار دولار أمريكي في عام واحد فقط بين 1980-1981.

رغم أن الأزمة حُلّت باتفاق بين حكومتي البلدين في العشرين من يناير/كانون الثاني 1981، تفاوضتا بموجبه على عدد من الإشكاليات، من بينها ما نتج عن الثورة من إلغاء لصفقات عسكرية وعلاقات اقتصادية وغيرها؛ إلا أن الأزمة تركت ظلالًا ثقيلة على العلاقات المتوترة أساسًا بين الطرفين.

أطلقت الأزمة بداية سلسلة طويلة من العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية بعد أن تعلّمت واشنطن أن حكومة طهران ليست منفلتة من عقالها تمامًا، وأنها تفاوض تحت الضغط وتُظهر براغماتية مقبولة للطرف الأمريكي، كما تعلّمت طهران أن تخلق لنفسها قنوات اقتصادية بديلة وألا تثق بواشنطن فيما يتعلق بأصولها وثرواتها التي خاطرت بتركها في الولايات المتحدة مع بداية الثورة. عدا عن الصدع الدبلوماسي الذي لن يرتق بين البلدين في قابل الأيام.

حرب الخليج الأولى: اللعب على الحبلين

شكّل التدخل الأمريكي إلى جانب صدام حسين في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988)، والتي ذهب ضحيتها قرابة الخمسمئة ألف إلى مليون شخص، امتدادًا للعداء الأمريكي-الإيراني.

ورغم أنّ الولايات المتحدة التزمت الحياد الظاهر، على الأقل مع بداية الحرب التي أعلنها صدام حسين لدور إيران في تمويل وحماية المتمردين الأكراد في خرق لاتفاقية الجزائر 1975، عدا عن النزاع التاريخي على من يملك الأحقية بمياه شط العرب؛ إلا أنّ واشنطن سرعان ما رأت في الحرب الدائرة فرصة سانحة لكبح جماح الطموح التوسعي لإيران باتجاه مصالحها النفطية والتجارية مع الخليج.

دعمت واشنطن صدام حسين بالعتاد العسكري والاستخباراتي؛ بل إنّ شكوكًا قوية حامت حول تورط الولايات المتحدة بتوفير الأسلحة الكيميائية المحرّمة دوليًّا، ومنها الغاز السام الذي تم استخدامه بشكل شبه يومي من قبل القوات العراقية ضد القوات الإيرانية ابتداءً من عام 1983.

في مذكرة داخلية موجّهة لوزير خارجية إدارة ريغان حينها، جورج شولتز، توجهت أصابع الاتهام لوكالات أجنبية تابعة للولايات المتحدة بتسهيل ودعم قدرة العراق على تصنيع وتوفير تلك الأسلحة، ودعمت هذه الشكوكَ سياسةُ الأمن القومي لريغان حينها، والتي أغفلت مجرد الإشارة، وليس حتى الإدانة، لاستخدام صدام لتلك الأسلحة المخالفة لنصوص بروتوكول جنيف، والتي تعد واشنطن طرفًا فيه.

بل إنّ واشنطن سعت لإظهار ودّها لصدام في ذلك الحين، وإفهامه عبر مبعوثها دونالد رامسفيلد أنّها تشارك العراق فهمه “لأهمية التوازن في المنطقة”، في إشارة لرغبتها بهزيمة نظام المرشد وأحلامه الثورية فيها، فلم تضطر إدارة ريغان لإدانة الأسلحة الكيميائية العراقية إلا بعد أن ظهرت للملأ فضيحة بيع جهة أمريكية 22 ألف رطل من فلوريد الفسفور لبغداد، وهو المستخدم في تصنيع الأسلحة الكيميائية، وذلك حتى تنفي عن نفسها ولو ظاهريًّا التورط المباشر في هذه الصفقة.

وعلى عادتها، لعبت الولايات المتحدة دورًا ملتبسًا في حروب الشرق الأوسط لتضمن استمرار الصراع والحفاظ على مصالحها؛ ففي الوقت الذي ظهر للعلن اتخاذ واشنطن موقفًا مواليًا ولو باردًا إلى جانب صدام، كانت إدارة ريغان تنفّذ مخطط تسليح فضائحي لإيران عُرِف فيما بعد بـ”عملية إيران-كونترا 1985″، والتي ظهرت تفاصيلها للعلن عام 1986.

قامت إدارة ريغان في هذه العملية بعقد صفقة سلاح سرية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع إيران، في مخالفة لقرارات الكونغرس بعدم مشروعية تسليح الجمهورية الإسلامية، ورغم أنّ الإدارة ادّعت لاحقًا أنّها بادرت لعقد الصفقة إنقاذًا للرهائن الأمريكيين الذين كان الإيرانيون يحتجزون عددًا منهم في لبنان وقتها؛ إلا أنّ التحقيقات أظهرت أنّ 12 مليونًا فقط من مردود الصفقة ظهر في الميزانية الرسمية، لتعود الإدارة وتعدّل أقوالها بأنها سعت لتمويل ثوار الكونترا في نيكاراغوا ضد السانديين المدعومين من كوبا.

وأيًّا كان الهدف الرئيس لإدارة ريغان من سياسة اللعب على الحبلين، إلا أنّها أسهمت بإطالة أمد الصراع بين الجارتين والدخول في حرب استنزاف أضعفت كليهما، بينما ازدهرت شعبية الولايات المتحدة ومصالحها في منطقة الخليج بوصفها حامية الحمى من الشر الإيراني المتربص بخليج العرب.

وحتى على الصعيد الدبلوماسي، لعبت الولايات المتحدة دورًا قذرًا في التلاعب بطرفي المعادلة، حيث قاد مستشار الأمن القومي لريغان، روبرت سي. ماكفارلين، معسكرًا مؤيدًا لإيران اعتبر طهران، لا بغداد، أهون الشرّين في المنطقة، وأنّ تحييدها على الأقل أو خطب ودّها سيكون بمثابة “الجائزة الاستراتيجية لواشنطن في المنطقة”.

كان المخطط، وفق قادة هذا المعسكر، “أن يُمنع أي من الطرفين من الفوز”، وأن ينخرطا في حرب طويلة تنهك قواهما وقدرتهما على مقارعة الولايات المتحدة، خاصة وأنّ كلا النظامين يتدثران بأجندة ترفع شعار “الموت لأمريكا”.

حرب الوكالة وأذرع إيران في المنطقة

عقّدت أذرع إيران العاملة في الشرق الأوسط وجزيرة العرب علاقتها مع واشنطن لعدة أسباب؛ فمن ناحية، عملت هذه الأذرع على إيجاد موطئ قدم للنفوذ والتوسع الإيراني في المنطقة في تحدٍّ مباشر لسلطة واشنطن ومصالحها، حيث لعبت طهران في الظل بصورة تسمح لها بالتحرك مع القدرة على نفي الصلة والتهرّب من المسؤولية الدولية المباشرة.

ومن ناحية أخرى، لم تحافظ هذه الأذرع على علاقة باردة وغير مباشرة مع التواجد الأمريكي في المنطقة، بل شهدت العلاقة توترًا مباشرًا تمخّض عن عدة هجمات دامية لأذرع إيران في سوريا والعراق ولبنان واليمن على القواعد العسكرية الأمريكية ومصالحها الاقتصادية في المنطقة، ما كبّد واشنطن خسائر وتحديات جمّة طوال العقود الماضية، الأمر الذي حدا بها إلى الربط المباشر في سياستها الخارجية بين إيران وأذرعها حتى حين تنكر طهران صلتها بهم.

من تفجيرات القنصلية وتفجيرات ثكنات البحرية الأمريكية في بيروت، والتي تبنّاها حزب الله اللبناني وتمخّضت عن مقتل أكثر من 300 أمريكي عام 1983، إلى تفجيرات أبراج خُبر في السعودية التي تبنّاها حزب الله الحجازي ونجم عنها مقتل 19 أمريكيًا وإصابة 500 آخرين عام 1996.

ومن هجمات عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في العراق، والتي تمخّضت عن مقتل أكثر من 600 أمريكي بين عامي 2003 و2011، إلى عشرات الهجمات الصاروخية على القواعد العسكرية الأمريكية وعلى رأسها عين الأسد في العراق منذ 2019 وحتى يومنا هذا، وصولًا إلى هجمات الحوثي على حركة الملاحة والسفن الأمريكية في مضيق باب المندب خلال العامين الأخيرين، شكّلت أذرع إيران هاجسًا أمنيًا لواشنطن وأرّقت منامها، خاصة في ظل الطبيعة غير الدولية لهذه الأذرع وتملّص إيران من المسؤولية المباشرة عن أفعالها.

لا تجمع واشنطن بهذه الأذرع علاقة موحّدة؛ إذ تتفاوت أذرع إيران في جزيرة العرب لا في أحجامها وتسليحها وقواعدها الشعبية فحسب، ولكن أيضًا في متانة العلاقة التي تربطها بطهران، وهو ما حكم علاقتها بواشنطن طوال العقود الماضية.

تارةً تضمها واشنطن لقوائم الإرهاب لديها وتفرض عليها العقوبات، مسمّية طهران كطرف أصيل في المعادلة كما فعلت مرارًا مع حزب الله اللبناني، وتارةً تسعى لفتح بوابة تواصل مع بعضها مدعية تراخي العلاقات بينها وبين مراكز القيادة في طهران كما فعلت مع جماعة الحوثي التي رفعها بايدن عن قوائم الإرهاب قبل أن يعود لإدراجها مرة أخرى، وتارةً ثالثة تسعى واشنطن لتجنيدها في حربها مع تنظيم الدولة في العراق وسوريا، كما فعلت مع قوات الحشد الشعبي في العراق مستغلّة توافق المصالح والخطر المشترك الذي يشكّله تنظيم الدولة على كلا الطرفين.

إلا أنّ شعار وحدة الساحات، الذي انطلق مع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، حمل بُعدًا جديدًا في العداء بين واشنطن وأذرع طهران في المنطقة؛ إذ ساهمت الهجمات المتعدّدة لتلك الأذرع، ومن ثم المواجهة المباشرة بين طهران و”إسرائيل”، بتجدّد شرارة العداء الأمريكي مرة أخرى وتوحيد مسطرته مع كل أطراف المعادلة.

ورغم أنّ واشنطن تدرك أنّ عددًا من هذه الميليشيات يمتلك قدرًا من الاستقلالية في اتخاذ القرار، إلا أنّها لا تعزل صلتها عن المركزية الإيرانية؛ حيث تعتبر أنّ فيلق القدس التابع للحرس الثوري يعمل كنقطة اتصال بين هذه الأذرع والقيادة المركزية من حيث التمويل والدعم العسكري والدبلوماسي.

خاصة لجماعتي الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، واللتين أشارت تقارير عدّة لواشنطن إلى الطبيعة المتشابهة لأسلحتهما مع الحرس الثوري لطهران، خاصة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، عدا عن توظيف وتدريب أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في كل من سوريا ولبنان، والذي تابعته واشنطن عن كثب طوال السنوات الماضية.

كما أنّ طبيعة الأجندات العامة المشتركة بين هذه الأذرع وطهران، والتي تعلن نيتها “بطرد الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي من الشرق الأوسط”، رغم الاختلافات البيّنة بينها، دفعت الولايات المتحدة إلى اعتبارهم طرفًا مشتركًا في ميزان العداء.

وعليه، فقد وفّرت البيئة الأمنية المعقّدة للشرق الأوسط، مع وجود حليف أمريكا الأول “إسرائيل”، فرصة ذهبية لأذرع طهران بالتمدّد واكتساب الشعبية المرتبطة بمقارعة المستعمرين ومصالحهم، الأمر الذي يُعدّ مطلبًا شعبيًا عامًا في المنطقة. وعلى العكس من ذلك، ارتبطت مصالح واشنطن بالحكومات السلطوية التي فشلت في إيجاد قاعدة شعبية لها في بلادها، واكتسبت طوال العقود الماضية سمعة سيئة مرتبطة بالاستعمار وأذنابه، ما شكّل معضلة لواشنطن على المدى الطويل.

الشبّ عن الطوق وأزمة الطموح النووي

وصلت علاقة الولايات المتحدة بإيران قاعًا جديدًا مع تسرّب الأخبار حول نية تطوير الأخيرة لسلاح نووي نهاية تسعينات القرن الماضي بمساعدة كل من باكستان والصين، وما إن تكشّفت تفاصيل تتعلق بمفاعل أراك للماء الثقيل ومحطة التخصيب في نطنز بداية الألفية الحالية، حتى تفجّرت أزمة جديدة ستؤطّر علاقة الولايات المتحدة بإيران فيما سيأتي، في محاولة لكبح طموح إيران لخلق ندّ جديد في الشرق لا تثق واشنطن بنواياه تمامًا.

لم يكن برنامج إيران النووي جديدًا عليها، بل كان جزءًا من أجندة حكم الشاه في سبعينات القرن الماضي وتحت إشراف ودعم أوروبي وأمريكي مباشرين؛ إلا أنّه توقّف لسنوات عقب ثورة الخميني واستُنفدت موارده، ولحق أذى بالغ ببنيته التحتية إبان حرب الخليج الأولى، قبل أن تقرّر الحكومة استئناف العمل فيه تسعينات القرن الماضي، ولأغراض رأت فيها واشنطن إمكانيات غير سلمية.

من نطنز حتى فوردو وغاتشين.. تعرف على أبرز المواقع النووية، المفاعلات ومناجم اليورانيوم في #إيران 👇 pic.twitter.com/FQdvwrntya

— نون بوست (@NoonPost) June 13, 2025

تزامن تسرّب الأخبار حول استئناف طهران لبرنامجها النووي مع حرب بوش الابن المفتوحة على الإرهاب عام 2002؛ خشيت طهران على نفسها أن تواجه مصير صدام، فسعت إلى عقد اتفاقات متعددة تهدّئ فيها من مخاوف الغرب بشأن برنامجها النووي وتشير إلى توجهاته المدنية في المجمل وتنفي نيتها تخصيب اليورانيوم لأغراض حربية.

لكنها في الآن ذاته احتفظت لنفسها بجزئية صغيرة من برنامجها النووي واستأنفت العمل عليه بسرية تامة؛ جزئية ما إن كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية عام 2007 حتى كانت كفيلة بجرّ عقوبات اقتصادية ثقيلة على طهران.

خاصة في ظل مماطلة طهران وتهرّبها من استحقاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والتي سعت طوال العقدين الماضيين دون نجاح يُذكر للكشف عن تفاصيل البرنامج النووي الإيراني ومدى توافقه مع متطلبات معاهدة حظر الانتشار النووي بضغط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

سارعت إدارة بوش الابن لحشد الجهود الأممية والغربية لمحاصرة برنامج إيران النووي؛ ففرضت عقوبات مشددة على الجهات والأفراد الضالعين في البرنامج بموجب القرار التنفيذي 13382، وجمّدت أصولها وأوقعت عقوبات على بنوكها الوطنية، ومارست ضغوطًا دبلوماسية على أوروبا لتحذو حذوها، وقد عاد جزء من العقوبات، إلى جانب البرنامج النووي، إلى تدخلات الميليشيات الإيرانية في العراق إبان الغزو الأمريكي واتهامها برعاية وتمويل الإرهاب في المنطقة.

غير أنّ قدوم أوباما إلى البيت الأبيض آذن بنهج جديد في التعامل مع طهران؛ فبعد أن افتتح أوباما عهده بمواصلة الضغط بالعقوبات الاقتصادية التي كلّفت الاقتصاد الإيراني مئة مليار دولار بين عامي 2012 و2014 فقط، جنح أخيرًا إلى الدبلوماسية التدريجية؛ حيث توّجت واشنطن هذا الملف المتوتر بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والتي جمعت طهران بالولايات المتحدة ومجموعة الدول الست عام 2015 بإشراف مباشر من الأمم المتحدة، ونصّت على الحد من الأنشطة النووية الإيرانية وزيادة مراقبة وكالة الطاقة الذرية للبرنامج مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية عن طهران.

خارطة المفاعلات المستهدفة في #إيران.. تشمل منشآت محصنة كمفاعل نطنز وفوردو، ومراكز متقدمة ككرج وأراك.. تعرف على أبرزها👇 pic.twitter.com/7wGnLaay6F

— نون بوست (@NoonPost) June 21, 2025

كان ذلك الفاصل الدبلوماسي قصيرًا للغاية في عمر العداء الأمريكي-الإيراني؛ إذ ما لبثت واشنطن أن عادت للانسحاب من الاتفاق عام 2018 في ظل إدارة ترامب الأولى، وفرضت عقوبات غير مسبوقة فيما يُعرف بـ”سياسة الضغط القصوى” التي انتهجتها إدارة ترامب، لتتحلل طهران بدورها تدريجيًا من التزاماتها بموجب الاتفاق وتعلن أخيرًا عام 2020 انسحابها الكلي منه واستئنافها حرية العمل على برنامجها النووي.

منذ ذلك الحين، لم تستطع واشنطن استئناف مفاوضاتها المباشرة مع طهران بشأن البرنامج النووي، رغم محاولات بايدن لإحياء إرث أوباما وإحرازه تقدمًا جزئيًا في بعض الملفات المتعلقة بالعقوبات وبالأسرى الأمريكيين في إيران.

بينما آذنت عودة ترامب الثانية بمزيد من الضغوطات والمواجهة المتصاعدة في ظل الوضع المتوتر أصلًا في الشرق الأوسط، والتي انتهت أخيرًا بما شهده العالم من تصعيد حابس للأنفاس تضمّن ضرب الولايات المتحدة لمفاعلات إيران النووية وردّ الأخيرة بضرب بعض قواعد واشنطن العسكرية في المنطقة وعلى رأسها قاعدة العديد في الدوحة.

ما إن وصلت حالة العداء ذروتها بالهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن، حتى عادت الأمور لهدوء مشوب بالتوتر بين البلدين، وفي ظل تصريحات ترامب المتوالية والمتضاربة بخصوص هذا الملف، يبدو أنّ إيران من جهة، وأمريكا وحليفتها “إسرائيل” من جهة ثانية، تقفان على أرضية زلقة للغاية قد تتكشّف في أي لحظة عن فصلٍ جديدٍ من المواجهة التي سيكون لها تبعاتها في الشرق الأوسط برمته.

الآن وقد بدت حالة الاستقطاب الدولية على أشدّها، واتخذت التحالفات العالمية مواقعها، واستقى كل طرفٍ الدروس والعبر، ستحمل قابل الأيام إجابات حول استعار العداء مرة أخرى أو كمونه حتى الحلقة القادمة.