جالسًا أمام تلفازك تتابع فيلمًا لنجمٍ أمريكي مشهور، حصد عائداتٍ تجاوزت المئتي مليون دولار في شباك التذاكر؛ تقفز أمامك مشاهدُ لأمريكيين خائفين في سيارةٍ تحيط بها جموعٌ من “الهمج” تصرخ وتشقّ ثيابها وتحاول انتزاعهم من مقاعدهم. مشهدٌ يتبيّن لاحقًا أنه في طهران، لإيرانيين يريدون الانتقام من أمريكيين لا حول لهم ولا قوة.

تنقل الشاشة لتتابع أخبار اليوم؛ فتنهال من قناةٍ إعلاميةٍ رسمية موسيقى تحفيزيةٌ تنذر بالخطر، وصورةٌ كبيرةٌ للخامنئي يحيّي أنصاره بذراعٍ ممدودةٍ تشبه تحية هتلر لأتباعه. تطفئ التلفاز وتلتقط صحيفة اليوم؛ تتمدد على طول الصفحة الأولى صورةٌ لقادة الحرس الثوري بملابسهم العسكرية ولِحاهم الطويلة، وأمامهم خريطةُ العالم في مشهدٍ يوحي بمخططٍ شريرٍ قادم.

حملةٌ شرسةٌ مبنيةٌ على الخوف والتصورات المتطرفة دأبت الحكوماتُ الأمريكيةُ المتعاقبة، يساندها الإعلامُ ومؤسساتٌ مجتمعيةٌ متعددة، على رسمها لإيران وللشعب الإيراني منذ ما يربو على 4 عقودٍ ونصف. صورةٌ تشبه في نسيجها شبكةَ العنكبوت؛ متأنيةٌ ومحكمةٌ ومدروسةٌ وترسخت في أذهان المواطنِ الأمريكيِّ العادي حتى بات يرى إيران عدوته الأولى.

فما هي حدودُ الخطابِ المعادي لإيران في الولايات المتحدة؟ من يقف وراءه؟ وما هي مبرراته؟ ما أهم إفرازاته في المنطقة؟ وهل يصمد طويلًا في عالمِ المتغيراتِ السريعة؟ يحاول هذا المقال ضمن ملف “ذاكرة العداء” تقديمَ إجاباتٍ لهذه الأسئلة وغيرها.

تشكُّل “الإيرانوفوبيا” في أمريكا

الخطاب المعادي لإيران، أو ما يُعرَف بـ”الإيرانوفوبيا”، هو خطاب مركّب ينطوي على عداء وعنصرية مبنيين على تصوراتٍ مسبقة وحملاتٍ إعلامية متحيزة ومتعددة المصادر والأهداف، بحيث يخلق خوفًا مبالغًا فيه وغير مبرر من قوة إيران في المنطقة، وإمكانية امتلاكها لسلاح نووي، وما يعنيه ذلك من تهديد وجودي للمشروع الحضاري الغربي في الخارج، وللأمن القومي الغربي في عقر داره.

هذا الخطاب ليس متجانسًا من حيث دوافعه وشدته والتصورات التي يرتكز عليها؛ ويختلف باختلاف السياقات التي تؤطّره، ويتقاطع مع خطاباتٍ أخرى للعداء في الولايات المتحدة، أهمها خطاب معاداة الأجانب وخطاب معاداة الإسلام.

ورغم أنه لا يمكن فصل خطاب معاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) عن خطاب معاداة إيران (الإيرانوفوبيا)، فهما يشتركان في محدداتٍ عديدة، أهمها البعدان الإيديولوجي والعرقي؛ حتى إن بعض صور الإيرانوفوبيا قد ترتبط مباشرة بصورة المسلم المدجج بالأسلحة النووية والفتاكة.

إلا أن السياقات التاريخية للخطابين، والأدوات الموظَّفة لكل منهما، وتبِعات كلٍّ منهما على الداخل الأمريكي والمصالح الأمريكية في الخارج، تختلف.

بدأ مصطلح “الإيرانوفوبيا” يطلّ برأسه في الولايات المتحدة مبكرًا مع الحرب العالمية الثانية، إلا أنه اتخذ منعطفًا دراماتيكيًا نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي تزامنت فيها أحداث جسام، منها انهيار حكم الشاه الذي كان يُعتبر عين أمريكا وحارسها في المنطقة، وصعود نظام يحمل رؤية توسعية وإقصائية للغرب مكانه.

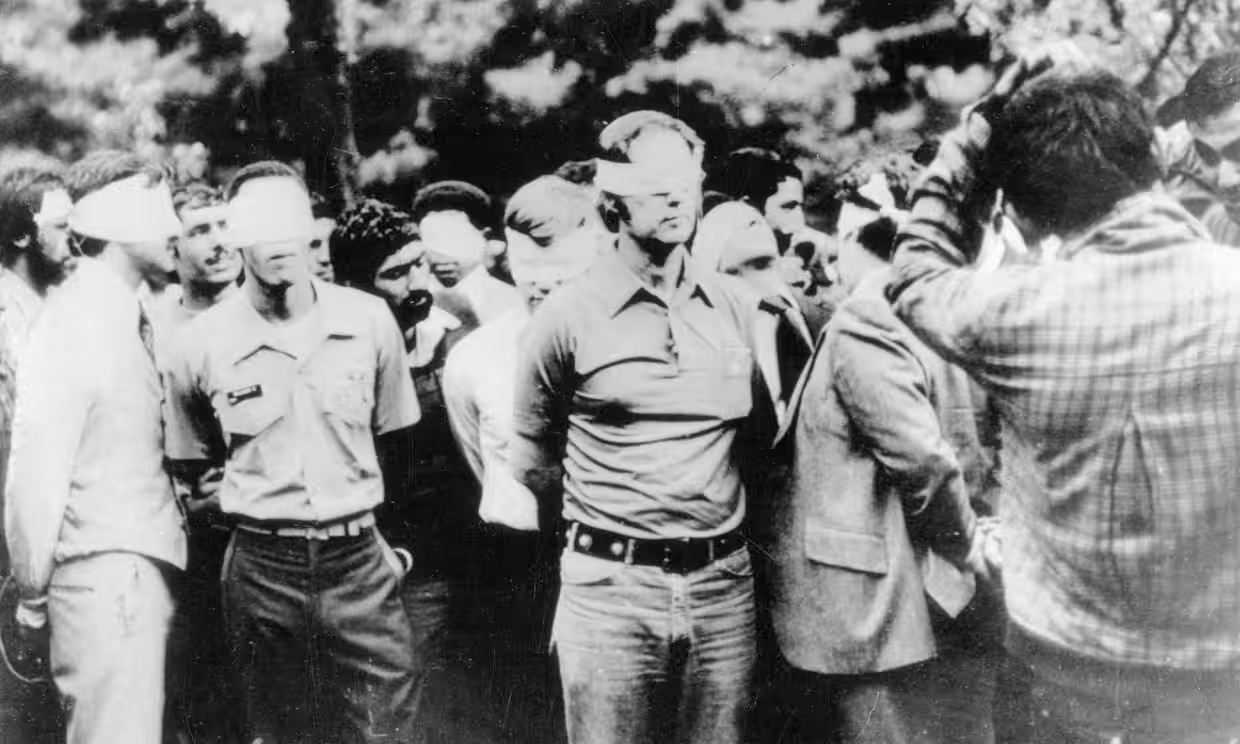

خاصة وأن نظام الخامنئي افتتح عهده بقصة أرعبت الأمريكيين ودقّت عندهم ناقوس الخطر، ألا وهي أزمة الرهائن الذين تم احتجازهم في السفارة الأمريكية لـ444 يومًا. أزمةٌ صارت شمّاعة الإدارات الأمريكية بخصوص إيران منذ ذلك الحين؛ إذ برزت صنعة قديمة لتحريك الجموع ووضع وتنفيذ السياسات، ألا وهي صنعة الخوف.

نظرية “العدو الخارجي” الذي يُعدّ خطرًا وجوديًا على قيم الحضارة والمصالح القومية الأمريكية، هي الخطاب المعتاد الذي بنت عليه الولايات المتحدة أجنداتها المتعاقبة وسياساتها الخارجية تجاه إيران كما تجاه غيرها.

وقد تعالت الأصوات حول خطورة موقعية إيران وإمكانية انحيازها للاتحاد السوفيتي وانضمامها لمعسكر شرقي مناوئ لمصالح واشنطن ما قبل نظام الخامنئي بعقود؛ ففي إدارتَي روزفلت وإيزنهاور، كان الخوف من دور إيران في النظام العالمي هو المحرك الرئيس وراء الانقلاب الذي هندسته واشنطن ضد حكومة محمد مصدق واستقدام الشاه عام 1953، ومن ثم رد الفعل العنيف على انقلاب 1979، وما تلاه من تثبيتٍ لأركان نظام الخامنئي في طهران.

يعمل خطاب “الإيرانوفوبيا” باتجاهين؛ فهو أيضًا يصلح كنموذج مجدٍ للخطر الوجودي لكل حلفاء واشنطن في المنطقة، وأهمهم “إسرائيل”، فالأخيرة بحاجة دائمة إلى خطر وجودي يؤطّر، إلى حد بعيد، وجود وديمومة دولة عسكرية وأمنية كالكيان في المنطقة. إنه، باختصار، مبرر وجودها، وعليه تستطيع أن تحشد الدعم والتأييد، وتحرك الأحجار على رقعة النظام العالمي بما يخدم مصالح واشنطن ومصالحها بالتوازي.

نظام الخامنئي ذاته استفاد، إلى حدٍّ ما، من خطاب الغرب المعادي لإيران في تعزيز شرعيته وحشد التأييد الشعبي حوله؛ فدوائر النظام روّجت للخلط بين خطاب معاداة الإسلام ومعاداة إيران، بوصفهما خطابًا واحدًا

يعود هاجاي رام، الكاتب الإسرائيلي الخبير في الشأن الإيراني، بجذور الإيرانوفوبيا إلى الصدام بين الإشكيناز الأوروبيين ذوي الميول العلمانية، وبين الأرثوذوكس والمزراحيين المتدينين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقًا لمؤلف كتاب “الإيرانوفوبيا: المنطق وراء الهوس الإسرائيلي”، فإن الإشكيناز، الذين خسروا مكانتهم ونفوذهم تدريجيًا في تل أبيب، أدانوا الثورة الإسلامية في إيران وعلّقوا عداءهم وكرههم الصافي للجمهورية الإسلامية منذ ذلك الحين، لذات السبب الذي يشاطرهم فيه الأرثوذوكس الكراهية: وهو التمسك بالنموذج والقيم الدينية والثقافية التقليدية التي من شأنها أن تحول دون اندماج كلي لـ”إسرائيل” في مشروع التقدّم والحضارة الغربيين. بالنسبة لهؤلاء، رأوا في طهران مستقبلًا لـ”إسرائيل”.

في المقابل، يرى إيرا شيرناس، الصحفي والكاتب المختص بالشؤون الدينية ومؤلف كتاب “وحوش لندمرها”، في مقالته حول الإيرانوفوبيا والخوف من المهيمنين، المنشورة في مجلة جامعة ديوك في عددها الـ25، أن الأرثوذوكس والمزراحيين، وما يقابلهم من اليمين الأمريكي المتدين، أشد كراهيةً لإيران، وأن هناك ما هو أكثر من النموذج الديني التقليدي في الحكم دافعًا وسببًا وراء الخطاب المعادي لطهران.

بالنسبة لشيرناس، فإن العداء ليس عداءً مبنيًا على الأيديولوجيا والاختلافات الحضارية بقدر ما هو عداء منبعه الهيمنة على النفط والثروات، والسيطرة العسكرية والأمنية في المنطقة؛ أي، باختصار: من تكون له اليد العليا في الشرق الأوسط، غير أنه لا ينفي أهمية ما طرحه رام؛ فالوسائل وقنوات الخطاب المستخدمة في تضليل الرأي العام، وبناء حالة العداء، ومن ثمّ تحريك الخوف وجني ثماره، مهمة في فهم السياسة ومراكز صناعة القوة، وبالذات التفسيرات القائمة على صناعة “العدو صاحب التهديد”.

في المقابل، يُلاحَظ أن نظام الخامنئي ذاته استفاد، إلى حدٍّ ما، من خطاب الغرب المعادي لإيران في تعزيز شرعيته وحشد التأييد الشعبي حوله؛ فدوائر النظام روّجت للخلط بين خطاب معاداة الإسلام ومعاداة إيران، بوصفهما خطابًا واحدًا، حيث صوّرت إيران في ظل نظام الخامنئي كدولةٍ مستقلةٍ ذات سيادة، تحمل مشروعًا وهويةً إسلاميين مناوئين للهيمنة الغربية، الأمر الذي تتعطّش إليه قلوب شعوب الشرق الأوسط.

صناعة الكراهية عبر الشاشة الكبيرة

نسج الإعلام الأمريكي طوال عقود صورةً مخيفة لإيران؛ صبغ فيها طهران بصبغة البلاد الشرقية ذات الطابع الرجعي، والنظام الفاسد، والانتهاكات الحقوقية المتكررة، وهي، فوق هذا، الدولة الراعية للإرهاب، والتي تهدد الأمن القومي الأمريكي، والسلم والأمن الدوليين، ناهيك عن سعيها لخلق نموذجٍ ثقافيٍّ متطرف يعادي القيم الغربية الديمقراطية، ويهدد المسيحيين واليهود في الشرق الأوسط.

بُني الخطاب الإعلامي الأمريكي بخصوص الشرق الأوسط عامةً، وإيران على وجه الخصوص، على تصوراتٍ استشراقيةٍ تفوقية، تتجاهل التاريخ والثقافة والأنسنة للمجتمع الإيراني، وتُصوّر طهران كدولة فاشية متطرفة، وراعية للإرهاب في المنطقة.

وقد بدأت هذه الهجمة الشرسة من الإعلام الأمريكي الرسمي منذ أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979؛ فقد آذنت الأزمة بـ”شيطنة” طهران في الإعلام الأمريكي، وحشد الرأي العام في تعاطفٍ مع المختطَفين الذين أُفردت لهم ولعوائلهم زوايا يومية من الأنسنة وصورة الضحية، محققةً نجاحًا لافتًا في إشعال غضب الجمهور الأمريكي، ورسم صورة عامة للأمة الإيرانية كعدوةٍ متطرفةٍ ومتشددة لأمريكا.

نجحت مؤسسات الإعلام الرسمية في تحقيق أقصى تأثير بربط ذهنية المتابع بإيران كـ”بقعة جغرافية” ذات سجلٍّ حقوقي متدهور، وأقليات دينية مضطهدة، وأجندة دينية متطرفة، وسعيٍ مجنون لامتلاك السلاح النووي لأهداف تدميرية.

كما صوّر الإعلام الأمريكي آية الله الخامنئي كرأس الإسلام الراديكالي، والأزمة التي أشرف عليها مباشرة لا كأزمةٍ بين بلدين، بل كأزمةٍ بين حضارتين، وتوجّهين أيديولوجيين متضادّين: الإسلام، والليبرالية الإنسانية الغربية، مُتيحًا بذلك لطهران أن تأخذ موقعها في الخطاب المعادي للإسلام في الغرب، كواجهةٍ له ومثاله الأبرز.

نجم عن هذه الحملة الإعلامية المركّزة، منذ 1979، تصوّراتٌ سطحيةٌ ومبسّطة للإيرانيين كأفراد، ولنظامهم الحاكم كشخصياتٍ عنيفةٍ ومتطرفةٍ تسعى ليل نهار لإشعال الحروب والنزاعات، كما أضاف وصفها كأحد “محاور معسكر الشر”، كما أطلق عليها جورج بوش الابن إبّان حربه المفتوحة على الإرهاب، صفة “الدولة/الأمة المعادية” التي تُصاغ حولها السياسات الخارجية للولايات المتحدة.

طوال العقود الماضية، لم يتغير الموقف الذي اتخذه الإعلام الرسمي الأمريكي من طهران في خطوطه العامة؛ وظلت القنوات الرئيسة له تدق طبول الحرب، وتحثّ باتجاه التدخل العسكري المباشر، وتضخّم التهديدات التي تُشكّلها إيران للولايات المتحدة، خاصة ما يتعلّق ببرنامجها النووي، فعند تتبّع تغطية خمسٍ من أهم مؤسسات الإعلام الرسمي الأمريكي: سي إن إن وأسوشيتد برس وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، طوال حرب الإثني عشر يومًا بين إيران و”إسرائيل”، يخال المتابع أنه عاد بالزمن إلى بدايات الألفية، وأن الحديث يدور حول حرب العراق، لا حرب إيران.

طوال أيام الحرب، تسابقت المؤسسات الخمس على رسم ذات الصورة للحرب: “إسرائيل” والولايات المتحدة هما الطرف “الخيّر” في المعادلة، وإيران هي الطرف الشرير، والحرب فعلٌ لا بدّ منه. مرّرت هذه المؤسسات للرأي العام الأمريكي، عبر صفحاتها الأولى، صورةً واحدة لإيران كدولة خبيثة ومخيفة، تمثّل كلّ ما تكرهه أمريكا والعالم المتحضّر. صورٌ مجتزأة، تقاريرُ مغرضة، معلوماتٌ مضلّلة، استضافاتٌ وبرامج تصبّ في ذات الاتجاه، دون تحقيق أو تثبيت أو محاكمة لما يُبثّ.

وحّدت تلك المؤسسات روايتها التي يبدأ فيها تاريخ إيران عام 1979؛ حيث تملأ المعارضة الليبرالية اللطيفة، والنساء الباحثات عن الحرية، الشوارع، بينما تزدحم السجون سيئة السمعة بأصحاب المظلوميات. روايةٌ من طرفٍ واحد، لا مكان فيها لضحايا العدوان الإسرائيلي، ولا لضحايا السياسة الأمريكية المتطرفة تجاه إيران. لا تأطير سياسي ولا تاريخي ولا إنساني مهني، وإنما قرعٌ هستيري لطبول الحرب، ومهمة أمريكا المقدسة بـ”تحرير” الشرق البربري الغارق في الظلام.

حتى في الوقت الذي سعت فيه الإدارة الأمريكية إلى الدبلوماسية مع إيران، اختار الإعلام الرسمي الأمريكي أن يعاديها ويعارض جهود السلام معها، ففي دراسة لتغطية كل من “سي إن إن” و”فوكس نيوز” بين عامي 2015 و2018، والتي مثّلت فترة الدبلوماسية المؤقتة إبّان توقيع الاتفاق النووي، تبيّن أن المؤسستين حشدتا، بدعم من الدوائر الإسرائيلية الرسمية، عداءً متجددًا لإيران، ومواقف متباينة من الاتفاق النووي، بالتركيز على خطابٍ عدواني من طهران، وخطورة رفع العقوبات عنها، لا بوصفها شريكًا ومفاوضًا على قدم المساواة، بل كوحش يجب تقييده والتحايل عليه.

تاريخيًا، لعب الإعلام الرسمي الأمريكي دورًا مهمًا في شرعنة سياسات البيت الأبيض، أو إعادة توجيهها باتجاهٍ يحاكي، في العادة، رؤية اليمين وقوى الصهيونية الأمريكية. إلا أن تشكيل الرأي العام حول الأحداث العالمية يتخذ بُعدًا آخر حين يتعلق الأمر بإيران، فالصحافة الرسمية، المرئية والمسموعة والمكتوبة في الولايات المتحدة، تخلّت تمامًا عن دورها النقدي، أو على الأقل التشكيكي والتساؤلي، حين يتعلّق الأمر بطهران، باتجاه تبنّي بروباغندا واشنطن بالكامل.

وباستخدام مهاراتٍ تعبيرية وتصويرية مصمّمة لهذا الغرض — من مقارنات، ومبالغات، وتكرار، واستعارات سلبية تتراوح بين التهكم والترويع — نجحت مؤسسات الإعلام الرسمية في تحقيق أقصى تأثير بربط ذهنية المتابع بإيران كـ”بقعة جغرافية” ذات سجلٍّ حقوقي متدهور، وأقليات دينية مضطهدة، وأجندة دينية متطرفة، وسعيٍ مجنون لامتلاك السلاح النووي لأهداف تدميرية.

عشرات الأفلام التي توزّع أدوار الإيرانيين بين أشرار وغوغائيين، وعاملين في منشآت نووية خطيرة، ومتخابرين مع الجماعات الإرهابية، وإلا فمتظاهرين غاضبين ونساء متلفعات بالشادور، ساهمت في رسم صورة عدائية لإيران وشعبها في أذهان الأمريكيين.

في هذا الخطاب، تُسلّط العدسة المكبّرة على أيّ حراك مدني في إيران؛ وعلى رأسه المظاهرات التي تقودها المعارضة، والاحتجاجات النسوية على سياسات النظام، والممارسات القمعية في السجون والشوارع، والتقاطعات مع القاعدة من جهة، وتسليح وتمويل الأذرع العسكرية في الشرق الأوسط من جهة أخرى، فتُضخَّم هذه التحركات، وتُجيَّر لصالح الصورة الكبرى لطهران كعدوٍّ للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتهديدٍ للمشروع الحضاري الغربي، الذي ترى واشنطن، ومن خلفها أوروبا الغربية، أنها راعيته في العالم.

وقد تبنّت وسائل الإعلام الرسمية الأمريكية، خلال الحرب الأخيرة بين إيران و”إسرائيل”، وتدخل الولايات المتحدة فيها لاحقًا، نظرية “تأثير غرفة الصدى” (Echo Chamber Effect)؛ بحيث هندست دوافع ومآلات الحرب على إيران لتوافق التصورات والمفاهيم المسبقة لدى الجمهور الأمريكي حول الجمهورية الإسلامية، بما يرسّخ مفهوم العداء، ويعزّز جهود الحرب، ويعزل أي أصوات نقدية أو خطابات معارضة للتصوّر السلبي العام.

من ناحية أخرى، لعبت هوليوود دورًا مهمًا في صناعة الصورة المخيفة لإيران كأرضٍ مفخخة بالخطر والاضطهاد، غير أن هذه الصورة لم تبدأ على شاشات هوليوود بعد أزمة الرهائن، ولا حتى بعد ضربات الحادي عشر من سبتمبر — على غرار صورة “المسلم العام” — بل تركزت بشكل لافت بين عامَي 2005 و2015، وهي الفترة التي تزامنت مع رئاسة محمود أحمدي نجاد، وفرض حزم غربية واسعة من العقوبات الاقتصادية على إيران للحدّ من برنامجها النووي.

ظهرت أفلام مثل “أرجو” (2012) الذي أخرجه الممثل الأمريكي بن أفليك، وصوّر الشعب الإيراني فيه كمتعصبين وإرهابيين، وفيلم “سيريانا” (2005) الذي تابع مصالح النفط الأمريكية في الشرق، وضرورة الانقلاب على النظام الإيراني، وأفلام ومسلسلات مثل “هوم لاند” و*”طهران”* التي تسلّط الضوء على خطر البرنامج النووي ورعاية إيران للإرهاب، وحتى أفلام تاريخية مثل “300” التي تعود بالعداء لإيران وشعبها قرونًا إلى الوراء، وهناك أيضًا فيلم “رجم سُرَيّا” الذي يتلاعب بمشاعر الجمهور الأمريكي حول حرية النساء والملف الحقوقي في إيران.

عشرات الأفلام التي توزّع أدوار الإيرانيين بين أشرار وغوغائيين، وعاملين في منشآت نووية خطيرة، ومتخابرين مع الجماعات الإرهابية، وإلا فمتظاهرين غاضبين ونساء متلفعات بالشادور، وقصص حبٍّ مضطهدة تنمو في الظلام وتلاقي مصيرًا مأساويًا، ساهمت طوال عقود في رسم صورة عدائية لإيران وشعبها في أذهان الأمريكيين العاديين.

الأيدي الخفية للوبي الصهيوني

برزت في مشهد صناعة العداء الأمريكي لإيران جماعاتُ الضغط الموالية لـ”إسرائيل”، أو ما يُعرف بـ”اللوبي الصهيوني”؛ فقد لعبت تلك الجماعات دورًا مهمًا في أروقة السياسة الأمريكية لصناعة سياسة خارجية متطرفة تجاه طهران، من خلال حزم العقوبات المتتالية، وجهود العزل الدبلوماسي، والدعم غير المحدود لجهود “إسرائيل” الحربية، وصولًا إلى التدخل العسكري الأمريكي المباشر في ولايتَي ترامب: الأولى باغتيال قاسم سليماني، والثانية بالضربة الأمريكية المباشرة لمفاعلات إيران النووية.

غير أن جهود هذه الجماعات لم تقتصر على أروقة واشنطن الرسمية، بل امتدت إلى صناعة الرأي العام الأمريكي من خلال الإعلام، والحملات الموجَّهة في الشارع، بمعلوماتٍ مضلِّلة، وتحليلاتٍ موجَّهة تتفق مع الائتلاف الحكومي لنتنياهو، والسياسة المتطرفة لترامب.

حملت كل من لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، ولجنة الأمريكيين اليهود، ومنظمة الصهاينة الأمريكيين، لواء معاداة إيران في الولايات المتحدة، وركّزت جهودها على حشد العداء لطهران، والضغط باتجاه تبنّي سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجها ترامب في مواجهة إيران ومشروعها العسكري والنووي في المنطقة.

عملت هذه المنظمات بلا كلل في دوائر الكونغرس لاستصدار قرارات معاقبة إيران ومحاصرتها، سواء بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقّعه أوباما، أو بإيقاع المزيد والمزيد من العقوبات على طهران، كما دعمت هذه المنظمات، بصورتها الرسمية، المرشحين الأمريكيين الذين يحملون أجندات متطرفة لمواجهة إيران، وبخاصة من الجمهوريين، بملايين الدولارات. وقد أنفقت “إيباك” وحدها خلال الانتخابات الأخيرة ما يربو على 100 مليون دولار أمريكي لدعم مرشحين متشددين في آرائهم بخصوص العلاقات مع إيران.

وأحاطت ترامب، في ولايتيه الأولى والثانية، بمجموعةٍ من الشخصيات ذات العداء الشديد لطهران ليكونوا مستشاريه ومن ضمن دائرته المغلقة،

برز من هؤلاء السيناتور تيد كروز، والسيناتور بيل غراهام، الجمهوريان المعاديان لإيران، كما برز في الإدارة الأولى مايك بومبيو ومايك بنس، مهندسا الضربة التي أودت بحياة قاسم سليماني، وفي الإدارة الثانية، برز ستيفين ميلر وبيت هيغسيث، اللذان لعبا دورًا مهمًا في إقناع ترامب بضرب المفاعلات النووية الإيرانية مؤخرًا.

من ناحية أخرى، قادت مجموعات الضغط الموالية لـ”إسرائيل”، بصورتها العامة (غير الرسمية)، حملاتٍ شعبيةً خاصةً في وسائل المواصلات العامة، وأروقة الجامعات والمعاهد التعليمية الأمريكية، للتوعية بـ”الخطر الإيراني”، وربطه مباشرةً بالنازية ومعاداة السامية.

وعملت منظماتها الفكرية والسياساتية بلا توقف على تتويج “الخطر الإيراني” وعملقته، وابتداع الخطط والمقترحات لمجابهة ذلك الخطر،

وتقدّمت في هذا السياق منظمة “التراث الصهيونية” اليمينية المتطرفة، التي صاغت أركان سياسة “السلام من خلال القوة” التي يتبعها ترامب مع إيران حاليًا، موفّرة حتى اللحظة إطارًا فكريًا مرجعيًا لقرارات ترامب بخصوص إيران، والقضية الفلسطينية، والشرق الأوسط عمومًا.

علاوة على ذلك، هندست هذه الجماعات، عبر وسائل الإعلام التي تملك مفاتيح أهم منصاتها وأكثر برامجها شعبية وانتشارًا — وعلى رأسها نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست — صورةً مرعبةً لإيران، وبثّتها بوتيرةٍ متكررة، ثبتت من خلالها التصور غير الدقيق لحجم وشكل وماهية “التهديد الإيراني” لازدهار ومصالح الشعب الأمريكي.

المد الشيعي في بلاد العرب

رغم الارتباط التاريخي بين خطاب معاداة إيران وثورة الخميني وما تلاها من أحداث داخلية؛ فإن الحدث الأبرز الذي حمل تأثيرًا مفصليًا على تطوّر مصطلح “الإيرانوفوبيا” وتوظيفه لم يكن في طهران، بل حطّ رحاله في القاهرة؛ حيث أولَت اتفاقياتُ السلام بين “إسرائيل” والعرب، والحاجة إلى عدو مشترك، الخوفَ وظيفةً جديدة: شمّاعةٌ تدفع القوى السُنية الكبرى المحيطة بـ”إسرائيل”، بحكوماتها المكويّة من الإسلاميين ومحاولات سيطرتهم، إلى أحضان واشنطن وتل أبيب، طلبًا للحماية والردع من المشاريع ذات الطابع الإيديولوجي الإسلامي.

مصر، حيث ضُربت أولى بذور التطبيع الرسمي جذورها، كانت ترتبط بعلاقة وثيقة بإيران ما قبل الثورة. ففي وثائق بريطانية سرّية كشفت عنها الحكومة البريطانية مؤخرًا، كان السادات من أكثر المتحمسين للإطاحة بالنظام الإيراني الجديد، حتى إنه عرض دعمًا عسكريًا واستخباراتيًا لقادة المعارضة الإيرانية في المهجر، لقيادة انقلاب داخلي على نظام الخميني، وقد وجد الشاه، في نهاية المطاف، مستقَرًا له في مصر، التي منحته حق اللجوء، وعاش فيها آخر أيامه، وفي أرضها دُفن.

ارتبطت جهود التطبيع الرسمية ارتباطًا وثيقًا بمخاوف حكومات العرب من المخاطر الأمنية التي تهدد استقرار عروشها؛ فقد كان ذلك جليًّا حين بادرت مصر والأردن إلى التطبيع، وظل الحال على هذا النحو مع انضمام دول الخليج لاحقًا إلى حظيرة التطبيع، فإيران، بأذرعها المنتشرة وخطابها الأيديولوجي العابر للحدود، ظلّت تملي، بشكل مباشر أو غير مباشر، سياسات العديد من الدول العربية طوال العقود الماضية.

وقد ساهم خطاب العداء الذي أجّجته الولايات المتحدة، والذي استثمر بذكاء في الانقسامات الطائفية، في تكريس هذا التأثير؛ إذ بلغ ذروته خلال حرب الخليج الأولى، وامتد تأثيره حتى وصل إلى ملامح الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث قدّمت واشنطن، ضمن تحالفاتها الإقليمية، عروضًا لدول العرب بالحماية من مشروع مدّ النفوذ الإيراني، وسعيها للسيطرة على شط العرب، وترسيخ قدرتها على تحريك المياه الراكدة بميليشياتها وأذرعها العسكرية في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

رافق هذه العروض خطابٌ رسمي معادٍ لإيران، وآخر شعبويّ يخوّف من المدّ الشيعي في أوساط الشباب المسلم، ومُخصص لحشد العداء في الشارع العربي السني، وقد اتّخذ هذا الخطاب منعطفًا حادًّا مع الدور الدموي الذي لعبته إيران إلى جانب نظام بشار الأسد، حيث بلغت مستويات العداء العربي لطهران ذروتها طوال سنوات تدخلها في سوريا.

ورغم أهمية أثر “الإيرانوفوبيا”، لا يمكن الأخذ به كمُبرر وحيد فيما يتعلّق باتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني في العالم العربي؛ فالمتغيرات التي حكمت أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي لم تَعُد تتسيّد المشهد، إذ حلّت محلها مصالح جديدة، وتقاربات، ومحاذير مختلفة نوعًا ما.

الآن، مع تعملق الصين وتحولها إلى قوة عالمية تُنافس مكانة الولايات المتحدة، وقيادتها لمعسكر الشرق الذي يؤوي إيران تحت جناحيه، بات الخوف من الطموح التوسعي لطهران نقطة توازن قابلة للتراجع، مُفسحةً المجال لمصالح أمنية واقتصادية قد تجمع بلاد العرب بالمعسكر الشرقي، بدلًا من الارتهان الكلّي لواشنطن وحلفائها.

وقد تبيّن أثر هذا التوجه خلال فترة حكم بايدن؛ بعد أن شهدت فترة ترامب الأولى نجاحًا باهرًا في دفع قطار التطبيع بالترهيب والترغيب، تحت لافتة “مكافحة المدّ الإيراني في المنطقة”، عبر دعم حرب السعودية في اليمن، والضرب بيد من حديد لأذرع إيران في الشرق الأوسط، لكن هذا النجاح وضع إدارة بايدن في مأزق.

من ناحية، لم تستطع الحفاظ على وعود ترامب للإمارات بصفقات الطائرات الحربية، ولا للسودان برفعها عن قائمة الإرهاب، ولا للمغرب بالاعتراف بالسيادة على الصحراء الغربية. ومن ناحية أخرى، لم تنجح في خلق بيئة مناسبة للسعودية للانضمام إلى حظيرة التطبيع، رغم المساعي المستمرة.

على العكس من ذلك، بدأت نقاط الضعف في “اتفاقات أبراهام” — التي هي اتفاقات دفاعية أكثر منها اتفاقات سلام — تظهر تباعًا، وتقود في بعض جوانبها إلى تقارب عربي–إيراني، ولو ظاهريًا، خاصة بعد انكشاف ضعف بعض دوافع هذه الاتفاقات، وبالذات جهود بناء تحالف إقليمي لمجابهة واحتواء إيران وأذرعها في بلاد العرب، بما شكّل تهديدًا لمصالح أمريكا و”إسرائيل”، وخطرًا على السيادة العربية في الوقت ذاته.

وقبيل اندلاع “طوفان الأقصى”، شهدت العلاقات العربية–الإيرانية، وبخاصة بين الرياض وأبو ظبي، انفراجة مقلقة لواشنطن؛ حيث جرى تبادل البعثات الدبلوماسية، وفُتحت قنوات التفاوض والحوار المباشر مع طهران، ورغم عودة التوتر بعد السابع من أكتوبر، أظهرت الأحداث التالية لـ”طوفان الأقصى” ضعف الإمكانيات التي تستطيع “إسرائيل” توفيرها لدول الخليج، بل تحوّلت العلاقة معها إلى علاقة استنزاف وعبء، تُثقل كاهل الحكومات العربية بدلًا من أن تحميها من إيران.

خاصة وأن العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الكيان كانت تسير على قدم وساق قبل “اتفاقات أبراهام” بسنوات، بل بعقود؛ ولم تكن تلك الاتفاقات سوى إعلان رسمي لتطبيع قائم، لا أساسًا جديدًا له، ولا وقفًا لعمليات حربية أو عدائية بين حكومات البلاد المطبّعة وتل أبيب، أما واشنطن، فقد نكثت عهودها لحكومات التطبيع، وأدارت ظهرها عند اشتعال الأزمة في الشرق الأوسط، حيث توجهت بكليّتها لحماية حليفتها “إسرائيل”،

بينما حلبت إدارة ترامب الثانية السعودية ودول الخليج منذ أول شهر لها في المكتب البيضاوي، في مشهدٍ دوليٍّ مذلّ.

وقد انعكس هذا الموقف على عدم رغبة دول الخليج بالانجرار إلى حرب أمريكية–إسرائيلية مع طهران، وخوفها المبرر من انتقام الأخيرة، في ظل غياب القدرة أو الرغبة من تل أبيب وواشنطن في توفير الحماية الحقيقية.