في لحظات التحولات الكبرى، يُكتشف شعب طال إخفاؤه عن الوعي العالمي، وحين يُرى، يُغَيَّب مجددًا عمدًا، حتى يغدو مجرد الاعتراف بوجوده تهمة، مرادفة لمعاداة السامية، للإرهاب، لليهودي الكاره لنفسه، للغربي الذي يعيش عقدة تاريخ حضارته، وتهديدًا لكيانٍ مدجج يتحكم بمصير منطقة كاملة بأنظمتها وشعوبها ومواردها.

ليس هذا الإخفاء والإقصاء حديثًا، ولا محدودًا، ولا عشوائيًا، بل هو قديمٌ بقدم الكيان، منغرس في المستويات الأكاديمية والسياسية والقانونية وحتى الشعبوية، مقصودٌ ومُهندَس لضمان استدامته، ومرتبطٌ بآليات تجريف أولى، وجدت فيها الصهيونية لغة الإلغاء والحذف مرادفةً للنقاء، والحاجة إلى محو الجميع دون استثناء، وعدم ترك قرية واحدة أو عشيرة واحدة أو شخص واحد، تأكيدًا على نجاح المشروع الصهيوني، كما يرى جوزيف وايتس، مدير دائرة الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي.

من رحم هذا المحو، تتوالى الممارسات التي تجرّد السكان من أسمائهم، من صفتهم القومية، وحتى من إنسانيتهم، إذ بات يُفضَّل في الخطاب الإسرائيلي السياسي والإعلامي استخدام تعبيرات مثل “العرب” أو “الغزيين” أو “سكان غزة”، بدلًا من تسميتهم الحقيقية، كما حدث مع رئيس مؤسسة “غزة للإغاثة الإنسانية” (GHF) داخل غزة، جوني مور، خلال خطاب ألقاه في واشنطن العاصمة.

وتتبعًا لبنية المحو والإلغاء، تأتي هذه المادة مسلطةً الضوء على التطويع الاستعماري للغة وتحولها إلى أداة قمع وتهميش في السياقات الرسمية والإعلامية، بنمطٍ منهجي متعمَّد، يهدف إلى نزع الصفة القومية والهوية عند الحديث عن الآخر؛ ذاك الذي لا يُباح له أن يوجد، أو يُتاح للآخرين الاعتراف بوجوده القومي أو الفيزيائي على حد سواء.

الإلغاء عبر اللغة: من النكبة إلى الدولة

لم تكن اللغة مجرد وسيلة تعبير في المشروع الصهيوني، بل أداة محو ممنهج للآخر الفلسطيني، عبر السيطرة على المصطلحات والمسميات والسرديات الرسمية، فقبيل إعلان دولة “إسرائيل” على أرض فلسطين، كانت الصهيونية قد أسست منظومة استعمارية واستيطانية رديفة، قادرة على تحمل أعباء الدولة فور الإعلان عنها، والاضطلاع بكل مهام تنظيم وتخطيط السكان والموارد والسياسات دون كثير اضطراب.

من مكونات هذه المنظومة، الصندوق القومي اليهودي لفلسطين، وخدمة طيران فلسطين اليهودية التي تُعرف اليوم بطيران العال، وبنك ليئومي الذي كان يُدعى بنك أنغلو-فلسطين، والجنيه الإسرائيلي الذي صُكّ بعد عامين من النكبة وكان يُعرف بالجنيه الفلسطيني، وشرطة فلسطين التي أصبحت الشرطة المساعدة اليهودية، وصحيفة جيروزاليم بوست التي كانت تُعرف قبل 1948 باسم فلسطين بوست، وغيرها الكثير من المرافق التي أُسبغت عليها صفة “فلسطين”، ثم نُزعت عنها بمجرد تمكين الصهيونية وسيطرتها على البلاد والعباد.

معضلة الإلغاء لم تكن في تغيير مسمى التشكيلات اليهودية، بل في تحوّل ذلك إلى سياسة ممنهجة تطال كل ما هو فلسطيني بلعنة الإقصاء، ففلسطينيو الـ1948 تحوّلوا من أصحاب المكان إلى قومية مغايرة، حيث يتم وسمهم في البيانات الإسرائيلية بصفتهم عربًا: “الطائفة العربية”، أو “عرب إسرائيل”، ليصبح ما يجمعهم بمحيطهم لغتهم العربية، التي تحلّ تاليًا بعد العبرية كلغة رسمية.

يعبّر الباحث نديم روحانا عن وضع الفلسطينيين داخل الكيان بالقول إنهم “يعيشون في دولة عرقية حصرية دستوريًا، معزّزة بترتيبات هيكلية وقانونية تسمح بالإقصاء، وبديناميكيات تؤكد أن الدولة تلاعبت بمخاوفها الأمنية وأخفتها للسيطرة على العرب المواطنين”.

وهنا يحقق الإلغاء هدف “الأسرلة”، بفصلهم عن الفلسطينيين الآخرين، خاصة فلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقويض أي روابط عاطفية وإنسانية واجتماعية تجمعهم بهم، بما يُفضي لتعاظم تهديدهم للأمن الداخلي الإسرائيلي.

يتيح ذلك للنظام المعرفي الإسرائيلي إنكارًا مرنًا ومريحًا للنكبة، بل وتحميل مسؤوليتها لمن خرج من الفلسطينيين أو للجيوش العربية التي تواجدت حينها دفاعًا عنهم، وهو الإنكار الذي يمتد إلى حق العودة وكل ما يرتبط به من استعادة وتعويض للأملاك والمفقودات، والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات، والمطالبات بتصحيح الجرائم التاريخية أو الاعتذار عنها.

وهو ما يحلو للساسة والجمهور الإسرائيلي، على حد سواء، صمّ الآذان عنه كأنه لم يكن، بل والتشكيك فيه، بصحة الأرقام والأحداث، وبحقيقة الجرائم والضحايا، وقد أفرز ذلك إنتاجًا آخر خارج حدود السيطرة الاستعمارية، تمثّل في “المؤرخين الجدد” الذين عبثوا برواية الإلغاء والإنكار، وتتبعوا المواقع والروايات الشفوية حتى استسلموا أمام صحة التأريخ الشفوي الفلسطيني.

رغم ذلك، من المهم الإشارة إلى أن إلغاء فلسطين من الذهنية الإسرائيلية يحتمل وجهين؛ فهناك فلسطين الجغرافية التي لم يُمانع قادة الصهاينة في الاعتراف بوجودها كأرض، وهناك فلسطين القومية والهوية التي تم تقويضها بمجرد الإعلان عن قيام الدولة.

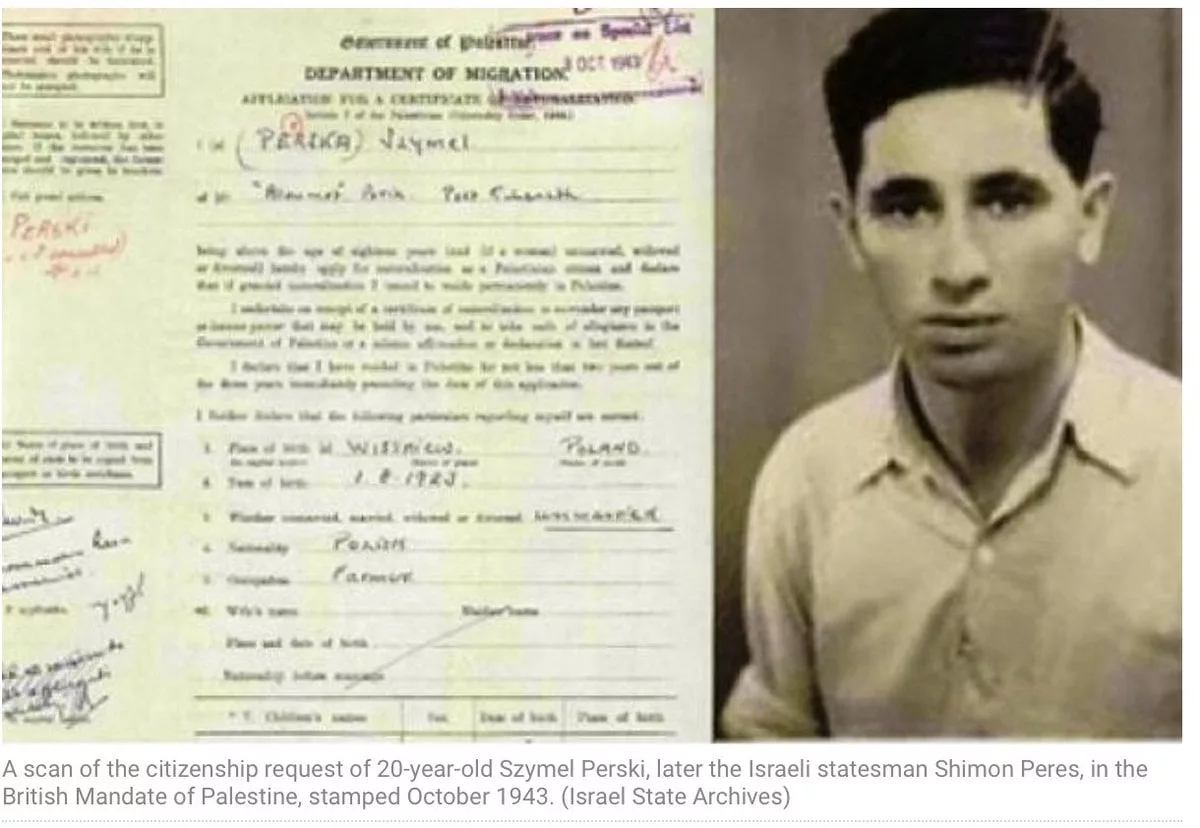

في الأولى، تعتبر فلسطين استعمالًا جغرافيًا-إداريًا ضمن الانتداب البريطاني، لا اعترافًا بوجود هوية قومية فلسطينية عربية موازية، بل محاولة لاحتكار هذا المصطلح ونزعه من أصحابه الأصليين، ويتكرر ذلك في أدبيات بن غوريون السابقة للنكبة، حيث استخدم مصطلح “الييشوف الفلسطيني” أو “الكيان الفلسطيني” للإشارة إلى نواة المستوطنات اليهودية على أرض فلسطين، وأحيانًا وصف نفسه ورفاقه بأنهم “يهود فلسطينيون”.

وموشيه شاريت، أول وزير خارجية “إسرائيلي”، أشار إلى منصبه قبيل النكبة بوصفه “الهيئة التمثيلية لليهود الفلسطينيين”، أما غولدا مائير، التي أصبحت لاحقًا رئيسة الوزراء الرابعة لـ”إسرائيل”، فقد صرّحت في مؤتمر إيفيان للاجئين اليهود عام 1938 بقولها: “أنا فلسطينية، لكنني يهودية صهيونية”، قبل أن تتراجع عن ذلك عام 1969 في مقابلة لها مع صحيفة Sunday Times البريطانية، بقولها: “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني – لم يكن هناك فلسطينيون”.

وهكذا، تواصلت عملية الإلغاء ما بين المحو والتحوير، لتغدو مشروعًا متصلًا بالحاضر، مدعومًا بسياسات قانونية وتعليمية وثقافية، تبدأ من فلسطينيي الداخل، إلى فلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالشتات، وتُكرّس بقوانين مثل “قانون القومية” و”قانون العودة اليهودية”، وبمناهج تُغيّب الرواية، وبجغرافيا تُهوّد المكان والأسماء والمواقع.

وهو ما يحوّل المحو اللغوي إلى بنية استعمارية متكاملة، تؤسس واقعًا يُشرعن الإنكار، وينسج سردية تدّعي الأصالة والقِدَم والنقاء، والامتداد التاريخي المتصل لجماعاتٍ منفصلةٍ اجتمعت من مختلف أنحاء الأرض على رواية واحدة تمحو ما سواها.

الإلغاء عبر الإبادة: القتل وتبريره

من جديد، وُضعت اللغة الاستعمارية على المقصلة، في محاولتها تقديم الآخر البربري الذي يحق لها قتله وتجفيف نسله دون حاجة إلى تبرير، ودون إتاحة مجالٍ للتساؤل أو المحاسبة، وكانت هذه المقصلة الإبادة، التي كشفت منذ اليوم الأول مرادفات “الفلسطيني” في القاموس “الإسرائيلي”.

من “حيوانات بشرية” إلى “وحوش”، و”إرهابيين”، و”مخربين”، و”ظلاميين”، و”برابرة”، و”عماليق”، وغيرها من المفاهيم التوراتية أو التفسيرية التي نزعت عن الفلسطيني، صغيرًا وكبيرًا، صفات البشرية، وغاب أي توصيف له بصفته جزءًا من جماعة ثقافية واجتماعية وعرقية متجانسة يجمعها همٌّ واحد.

في خطاب نتنياهو في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصف الفلسطينيين بأنهم “أنصار حماس” و”أتباع الإرهاب”، دون أن يذكر كلمة “فلسطيني” مرة واحدة، بل وأكّد صراحة نزع إنسانيتهم بالقول: “نحن نحارب إرهابيين همجيين، لا مدنيين. غزة ليست كيانًا مدنيًا، بل هي معقل للإرهاب”.

تتكرر المنظومة الإسرائيلية الاستعمارية، عبر المزاوجة بين “سكان إسرائيل”، و”شعب إسرائيل”، و”مواطنو إسرائيل”، وبين “السكان المحليين”، و”السكان في غزة”، و”الغزاويين”

في خطابات نتنياهو وأعضاء حكومته وأجهزته الأمنية، ووزير جيشه السابق والحالي، وتصريحات ممثلي الكيان في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، ولقاءات وزرائه مع الإعلام الغربي، يغيب الفلسطيني تمامًا، لصالح “الإرهابي” أو “جماعات حماس” أو “الغزيين” أو “السكان في غزة”. حتى في بيانات “المنسق” وتوجيهات الإخلاء، يتم مخاطبة الفلسطينيين بوصفهم “مجموعة تتواجد مؤقتًا” في بقعة ما، وعليها أن ترحل فورًا.

هنا يظهر الإجماع على محو الفلسطيني، فمحو الاسم يعني تجنّب الاعتراف بالجماعة كشعب يملك شخصية قانونية وتاريخية وثقافية ومادية، وبأن لهذه الشخصية الجامعة الحق في تقرير المصير، ومقاضاة جلادها واستدعائه إلى المحافل الدولية لمسائلته عن جرائمه.

وليس ذلك بجديد، بل هو نمط استعماري متكرر لتأكيد الإلغاء الرمزي تمهيدًا للإلغاء المادي الكامل، تمامًا كما في الاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي للدول العربية، الذي كرس هذه المعاملة بحق مواطنيها باعتبارهم “سكانًا محليين”، نازعًا عنهم صفة الانتماء إلى أرضهم ومحيطهم، لصالح جماعاته التي وُصفت بـ”المواطنين” وأُلحق الوصف بهوية البلد المُستعمر.

وهو ما تكرّره المنظومة الإسرائيلية الاستعمارية، عبر المزاوجة بين “سكان إسرائيل”، و”شعب إسرائيل”، و”مواطنو إسرائيل”، وبين “السكان المحليين”، و”السكان في غزة”، و”الغزاويين”. هنا، تكشف اللغة ما لا تقوله السياسة علنًا: أن مشروع الاستيطان لا يكتفي باحتلال الأرض، بل يطمح إلى محو اسم وهوية سكانها، وأن المسار بين الاحتلال والمحو هو نفي وجود الفلسطيني تمامًا.

في الواقع، تبنّى الإعلام الغربي، وبعض العربي، ذلك كثيرًا؛ نسمع “الحرب على غزة”، ولا نسمع “الحرب على فلسطين”، رغم أن بقية فلسطين تخوض أوجهًا أخرى من الحرب، ونقرأ “الحرب بين إسرائيل وحماس”، ولا نقرأ “الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين”، فليست حماس دولة ولا جيشًا، وليست الحرب متكافئة، ولن تنتهي بهزيمة حماس أو فنائها.

ومؤخرًا، صرّح بذلك رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، جوني مور، الذي حرص على مهاجمة الأمم المتحدة، ووصف الفلسطينيين بأنهم “عرب” و”غزيون” فقط، وبالنظر إلى الخلفية الصهيونية لمور، فمن الطبيعي جدًا أن يعكس خطابه وجهة نظره، ووجهة نظر إدارة أمريكية كاملة محت من خطاباتها مصطلح “الضفة الغربية”، وضمّتها رمزيًا -قبل الضم الفعلي للاحتلال- بوصفها “يهودا والسامرة”.

وهو محو لا يبدو مفاجئًا، بل منسجمًا مع سياسات استيطانية ترى “أرضًا بلا شعب”، فما المانع من تبديل اسمها بين الفينة والأخرى؟ هي تمامًا العنجهية المترفة التي عبّرت عنها دانييلا فايس، عرّابة الضم والطامحة لاستيطان غزة، في حوارها مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان، حين امتنعت تمامًا عن ذكر كلمة “فلسطيني”، منكرةً وجود شعب فلسطيني، ومعتبرة ما يُقال عنه “كذبة تاريخية”.

يقول البعض إن لقاء فايس وثيقة حيّة لإنكار إسرائيلي ممنهج للوجود الفلسطيني، ونموذج لإنتاج النفي والطمس الاستعماري، بالخطاب والسياسة والكلمة. في الحقيقة، هناك ألفُ ألفِ وثيقة حيّة على المحو الإسرائيلي، وهناك ملايين الدلائل على الإلغاء والإقصاء، لكننا نستنزف أنفسنا في تفكيك خطابٍ تلو الآخر، بدلًا من مواجهة الحقيقة العارية الصارخة: بين الجثامين المتحللة، والمجوّعين المتساقطين، والركام الممتدّ مدّ البصر، والقتل لأجل المتعة… حقيقة كيانٍ لا يرى سواه، وما عداه هوامش.