لا شك أننا نعيش اليوم لحظة مفصلية لا تتكرر كثيرًا في التاريخ، لحظة تتداخل فيها نهايات قديمة مع بدايات جديدة. فالنظام الدولي كما نعرفه يتصدّع، وقوى كبرى تترنح بينما تصعد أخرى بهدوء نحو المركز. وبين هذا وذاك، تُرتكب واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث في غزة، تحت سمع العالم وبصره، دون أن يتحرك النظام الذي طالما زعم حماية “الإنسانية”.

لفهم هذه اللحظة، لا يكفي أن ننظر إلى الوقائع كما هي، بل علينا أن نعود إلى جذورها التاريخية، إلى لحظات سابقة تشابهت فيها موازين القوى، وتشكلت على أنقاضها خرائط جديدة.

في جلسة تحليلية مطوّلة بعنوان “خيوط النار”، يقدّم وضاح خنفر، الرئيس السابق لشبكة الجزيرة والمدير العام لمنتدى الشرق، قراءة شاملة لموازين القوى الحالية، مركّزًا على العقلية الغربية الاستعلائية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط ومحاولاتها الدائمة في فرض وقائع تخدم مصالحها على حساب شعوب المنطقة، ونتناول في هذا التقرير أبرز النقاط التي استعرضها.

“العقل الغربي لا يفهمنا”

يبدأ خنفر قراءته بالإشارة إلى أن الغرب لا ينظر إلى شعوب المنطقة على أنهم شركاء في الحضارة أو صانعون للسياسة، بل يتعامل معهم كفراغ يمكن هندسته وفق مصالحه. يستدعي خنفر رموزًا تاريخية كبَلدوي “حامي القبر المقدّس”، ونابليون الذي أتى إلى مصر بجيش من العلماء بزعم تخليصها من “البربرية”، مؤكدًا أن هذه الذهنية لم تتغير، بل أعيد إنتاجها في الخطاب السياسي المعاصر تحت شعارات مثل “الديمقراطية” و”السلام”.

ولا يكتفي الغرب بادّعاء الهيمنة على الحاضر، بل ينسب لنفسه أيضًا تأسيس النظام العالمي وقواعده القانونية، متجاهلًا عن عمد أن منظومات العلاقات والنظم السياسية وُضعت في الشرق قبل أن يظهر الغرب نفسه إلى الوجود.

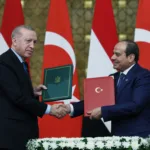

وفي هذا السياق، يستحضر خنفر واحدة من أقدم الاتفاقيات الأمنية في التاريخ الإنساني، وُقعت عام 1259 قبل الميلاد بين الدولة المصرية القديمة والدولة الحثّية، التي كانت تسيطر آنذاك على ما يُعرف اليوم بتركيا. وقد نصّت الاتفاقية على احترام السيادة المتبادلة، والتعاون العسكري، وتسليم المعارضين بين الطرفين، في تأكيد على أن مفاهيم الدولة، والتحالف، والسيادة، سبقت بعصور طويلة ظهور الغرب ومفاهيمه الحديثة.

محاولات الغرب لفرض “شرق أوسط جديد”

انطلاقًا من العقلية الاستعلائية ذاتها، يواصل الغرب فرض تصوّراته على المنطقة، مسوّقًا لما يُسمى بـ”شرق أوسط جديد” تكون فيه إسرائيل الدولة المحورية. فالتطبيع معها يُقدَّم بوصفه المدخل الوحيد لتحقيق السلام والرخاء، وكأن استقرار المنطقة لا يتحقق إلا تحت مظلة قبول وجود هذا الكيان وتكريسه كقائد إقليمي.

وقد استشهد خنفر في هذا السياق بمبادرة الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2004 التي حملت اسم “الشرق الأوسط الجديد”، والتي رافقتها لقاءات حثيثة مع دول عربية لتسهيل عملية التطبيع. ولم تمضِ سوى عامين حتى جاءت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس لتُطلق مبادرة جديدة بعنوان “الشرق الأوسط يولد من جديد”، في مشهد يعيد إنتاج الفكرة ذاتها: أن العرب بحاجة دائمة إلى من يُدير شؤونهم نيابةً عنهم.

ويحذّر خنفر من أن الغرب لا يزال يكرّر الاستراتيجية ذاتها في التعامل مع القضية الفلسطينية، ساعيًا في كل مرة إلى إعادة العرب والفلسطينيين إلى “عنق الزجاجة” من خلال المفاوضات الشكلية التي لا تنتج سوى المزيد من التنازلات. فمع كل انتفاضة أو موجة مقاومة فلسطينية، يُدفع الفلسطينيون إلى طاولة الحوار مع “إسرائيل” دون أي ضمانات، بينما تستمر تل أبيب في فرض شروطها دون تقديم أي تنازل يُذكر.

من اتفاق أوسلو عام 1993، الذي رُوّج له كحل تاريخي للقضية، إلى كامب ديفيد عام 2000، ثم مؤتمر أنابوليس في 2007، ظلّ النمط نفسه يتكرر: انتفاضة شعبية فلسطينية تُقابل بتسوية سياسية هشّة تنتهي بتعزيز الاحتلال لا الحدّ منه.

وقد تجلّى هذا النمط مؤخرًا في مؤتمر نيويورك، الذي أعاد طرح “حل الدولتين” كخيار مطروح، دون أي خطوات فعلية لوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، رغم تصاعد الزخم الشعبي والدولي ضد الاحتلال.

ورغم التحولات العالمية التي قد تتيح فرصة للضغط الحقيقي، إلا أن الخطاب الغربي لا يزال محصورًا في الدوائر الدبلوماسية العقيمة ذاتها، التي لم تُنهِ المأساة بل عمّقتها، فالنخب الغربية تحاول إفراغ تعاطف شعوبها من خلال تقديم أشياء نظرية كالقرار الفرنسي الأخير بنيتها الاعتراف بفلسطين.

لذلك يقول خنفر، “هذا الذي يحدث ليس رسم جديد للشرق الأوسط بل إعادة تأهيل “إسرائيل” من دولة إبادة جماعية إلى دولة تقوم بعملية سلام”.

الشرق الأوسط لا يُدار… بل ينفجر

يرى خنفر أن هذه المنطقة لا تقبل إدارة خارجية طويلة المدى، قد تمر بمرحلة صمت أو خضوع، لكنها فجأة تنفجر، حيث يمتلك الإنسان هنا، بحسب وصفه، “صبرًا استراتيجيًا عميقًا”، قادرًا على تجرع الذل والأذى لفترات طويلة لكنه حين يصل إلى حافة الألم، يتغير كل شيء، ولهذا، فإن المبادرات الغربية لا تصنع التغيير، بل الانفجار هو من يصنع التحول.

وما تمر به المنطقة اليوم ليس استثناءً، بل هو امتداد طبيعي لما يسميه “نتوءات التاريخ”، وهي ظواهر متكررة في مسار الحضارات العريقة، التي قد تمر بتحولات دراماتيكية وتقلبات حادة، لكنها لا تتغير في جوهرها، فبحسب تعبيره، قد تنقلب المنطقة رأسًا على عقب، لكنها تظل محتفظة ببنيتها الحضارية العميقة.

النظام الدولي في مرحلة تشكّل.. فهل نملك مركزًا جيوسياسيًا؟

ومن أحد النقاط المهمة التي أشار خنفر لها، أن النظام الدولي يمر بمرحلة “مخاض”، إذ لم يعد يحتمل الأحادية الغربية، وهناك محاولات واضحة من قوى مثل الصين وروسيا للتموضع في قلبه ولكن، إذا لم تملك الدول العربية مشروعًا واضحًا وتحالفات مستقلة، فستكون جزءًا من الضحية، لا من الصانعين.

ويضيف أن لحظة إعادة تشكيل النظام العالمي، كما حصل بعد الحربين العالميتين، يتم فيها إقصاء الشعوب الضعيفة. وإذا لم تبنَ منظومات جيوسياسية في المنطقة، فستُعاد صياغة الشرق الأوسط مرة أخرى، ولكن وفق تصوّرات القوى الكبرى فقط.

وفي هذه النقطة تحديدًا، يرى خنفر أن النظام الدولي اليوم أفضل من أي وقت مضى فالفرصة سانحة، لأن “إسرائيل” لم تعد “دولة مارقة” فحسب بل هي عدو حقيقي لدول تتطلع لتعزيز نفوذها في المنطقة، وهي لا ترى في جيرانها دولًا بل فراغات يجب أن تملأها بالقوة.

وفي مواجهة ذلك، يشدّد خنفر على أن تشكيل التحالفات لم يعد ترفًا بل ضرورة وجودية، إلا أن العالم العربي اليوم يفتقر إلى تصور جامع للأمن القومي، فكل دولة تتصرف بمنطق فردي، محاولةً التقرب من “إسرائيل” أو الولايات المتحدة بحسب مصالحها الضيقة، بينما إسرائيل لا تؤمن بهذه المقاربات، بل تنطلق من عقيدة تقوم على التفوق والغطرسة.

ويلخص ذلك بقوله: “الأمم العظيمة هي تلك التي تملك الاستعداد لدفع الثمن، والقدرة على ابتكار الحلفاء”.

العقل العربي: أزمة إدارة لا أزمة هوية

يشير خنفر إلى أن مشكلة العرب ليست النظريات الحديثة والتكنلوجيا والمعرفة وأنها لا تعاني من التباس هوياتي، بل مشكلتها في فشل إدارة السياسة والموارد والقوة، فتاريخيًا كلما وقع العالم الإسلامي استعاد عافيته إلا في المئة عام الأخيرة والسبب يعود لأنها فقدت مفهوم الأمة.

فلم تقسم اتفاقية سايكس بيكو الجغرافيا فحسب، بل زرعت وهمًا خطيرًا مفاده أن شعوب هذه المنطقة لا يربطها رابط اجتماعي أو استراتيجي. هذا الوهم ساهم في ضرب أحد أهم مصادر القوة في التاريخ الإسلامي: القدرة على استعادة التماسك بعد كل نكسة.

على مدار قرون، كلما تعرض العالم الإسلامي لضربة كبرى، كان قادرًا على النهوض مجددًا، لأن هناك إيمانًا راسخًا بمفهوم الأمة، وتكامل أجزائها.

والقرن العشرون، هو الأخطر،كما يصفه خنفر، لأنه “دمّر أقوى ما نملك الإيمان بمفهوم الأمة، فأصبحنا عاجزين، متفرقين، نتابع المجازر في غزة وغيرها، دون أن نملك سوى التعاطف معها، وهنا يؤكد إلى أن “العاطفة إن لم تتحول إلى فعل فهي مجرد وهم وانكسار”.

ينهي خنفر حديثه بالتأكيد على أن التاريخ العربي والإسلامي لطالما شهد صراعًا بين تيارين: تيار الوحدة، الذي أنتج الازدهار والقوة، وتيار التجزئة الذي تغذيه “إسرائيل” وتحيا عليه، وتبني وجودها على أساس قناعة ثابتة مفادها أن العرب لا يوحدهم شيء، وأن انقسامهم هو شرط بقائها.

خلاصة القول، أن الفرصة اليوم مواتية لإعادة بناء حضور عربي فاعل في النظام الدولي الجديد، لكن ذلك لن يتم عبر المؤتمرات أو الخطب، بل من خلال تحالفات واعية، ومراكز قرار سيادية، واستثمار في وعي الأمة لا في عاطفتها، فالشرق الأوسط، كما يرى خنفر إما أن يُدار من داخله أو ينفجر من داخله.