خلال الحرب السورية التي اندلعت بعد قيام الثورة ضد نظام بشار الأسد عام 2011، تحولت مدينة حلب إلى ساحة قتال، ورغم قسوة أصوات الانفجارات، لم تنسى حلب أصوات الموسيقى المتجذرة فيها، ولاسيما الموشحات والقدود الحلبية.

لطالما كان أهل حلب ذواقة للطرب والموسيقى بطبعهم، يَطرَب الماشي في شوارعها للنغمات المنبعثة من مقاهيها بل ومن خلف نوافذ ومشربيات بيوتها، حسبما تروي المستشرقة البريطانية الليدي ستانهوب في مذكراتها، بعد زيارتها لحلب في بدايات القرن التاسع عشر.

حلب تشبه أميرها الأشهر سيف الدولة الحمداني (توفي 356 هـ – 967م)، أو هو الذي يشبهها في حب الطرب والموسيقى؛ وقد كان سيف الدولة كأميرٍ لحلب نقطة مفصلية في تأليف أشهر كتب الأغاني والموسيقى في التاريخ العربي، لتُهدَى إليه، فقد كان الفارابي من جلسائه، وإليه أهدى كتابه الشهير والمهم جدا في تاريخ الموسيقى العربية “الموسيقى الكبير“، بل إن أبو الفرج الأصفهاني الذي كان يسكن الأندلس جاء إلى حلب ليهديه سفره الأعظم “الأغاني“.

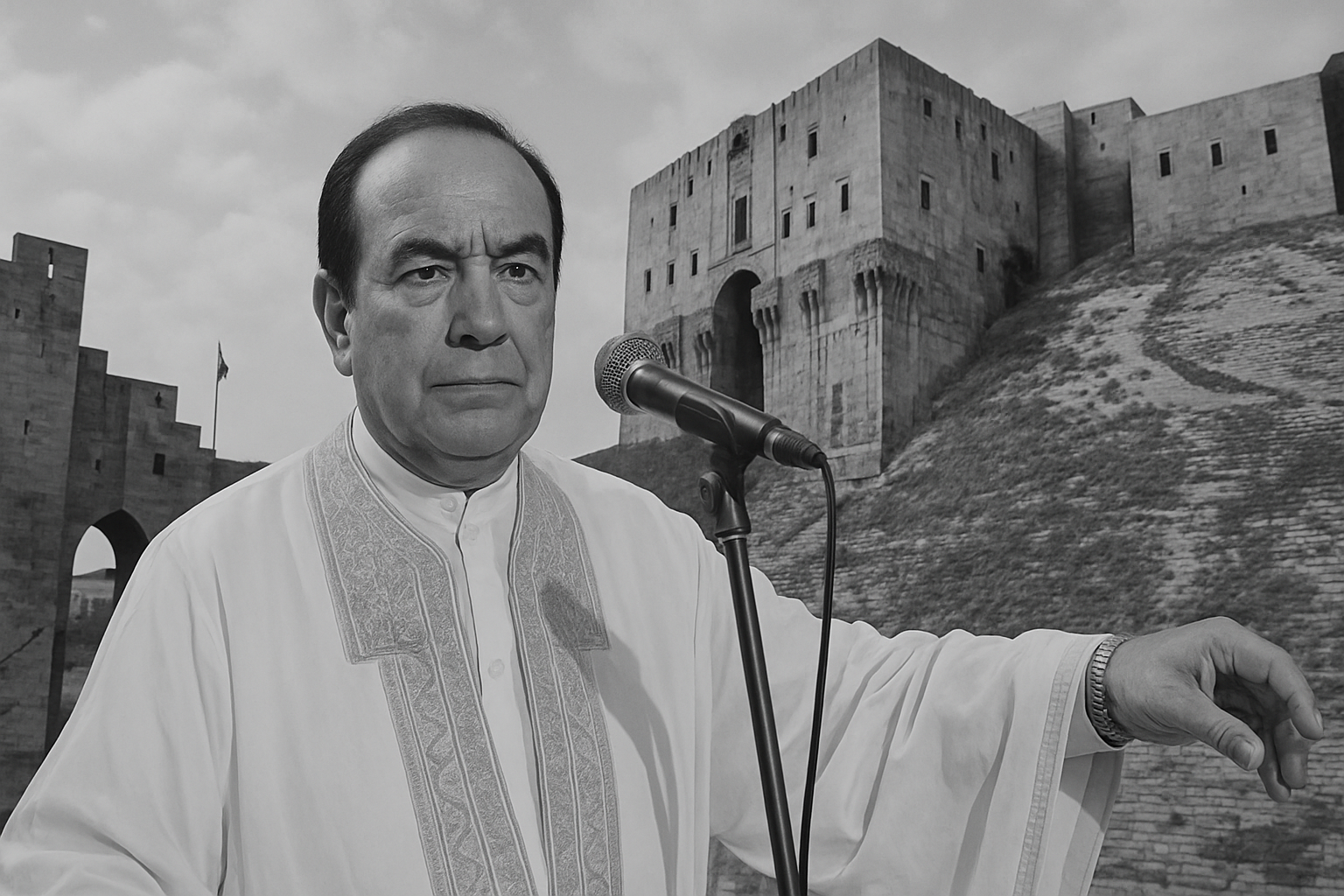

الحرب بالتأكيد أضعفت وهج الطرب في حلب، ولكنها لم تطفئه تماما، فوجدنا فنانيها المهجَّرين يؤسسون مراكز لتعلم القدود كما جمعية “دوزان للموسيقى” في مدينة غازي عينتاب التركية، وكما فرقة “حلب للإنشاد” التي أسسها عبود عساف في طرابلس اللبنانية، ناهيك عمن تمسكوا بالغناء داخل حلب نفسها.

ما زالت أصوات صباح فخري وحسن حفار وصبري مدلل وأحمد صابوني والمنشد الدمشقي منير عقلة، بل من هم أقدم منهم، مسموعة في أذان الحلبيين؛ ونتيجة لجهد فنانيها الذي لم يتوقف حتى أثناء الحرب، وافقت منظمة اليونسكو الأممية، على إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في ديسمبر 2021، باعتبارها إرثًا وأثرًا ثقافيًا عالميًا إنسانيًا غير مادي.

وكأنَّ لسان حال حلب وفنانيها يردد مع الرحالة ابن جبير (توفي 614 هـ – 1217م)، قوله: “هذه حلب، هيهات يهرم شبابها، أو يعدم خطّابها”.

إن كان لحلب صوت فهو صوت القدود، صوت يحمل الحرية يعبر عنها ارتجال المنشدين والمطربين وتصنعهم لتفاريد من خارج اللحن، صوت به وقار الإيمان والدين، تعبر عنه إيقاعات شرقية رصينة عميقة التركيب، صوت يحمل عبق التاريخ تعبر عنه مقامات موسيقية شرقية هجرتها أجيال مالت إلى الراب والموسيقى الغربية الحديثة.

في سطورنا التالية نغوص في جولة تأريخية وتحليلية لفن القدود، بشقيها الديني والدنيوي، نوضح بعض ملامح من تاريخها وصلته بالدين، ونغوص في طبيعتها الفنية الموسيقية مستعينين بأمثلة لأشهر مطربيها، لنبين كيف تجذرت في روح الحلبيين، ومازالت أصداؤها موجودة حتى لو شوَّشَت عليها ألوان موسيقية حديثة، أو أجواء سياسية عنيفة.

ونستعين في رصدنا وتحليلنا بدراسات أجراها فنانون أكاديميون، وهي: “الارتجال وأثره على عملية أداء القدود والموشحات الحلبية”، للدكتور أيمن تيسير، “القدود الحلبية على لائحة التراث الثقافي اللامادي، دراسة تاريخية وتحليلية” للدكتور نهيل سلوم، والدراسة المطولة الأهم “القدود الدينية: بحث تاريخي وموسيقي في القدود الحلبية”، لابن حلب الدكتور محمد قدري دلال.

ما القدود؟ وما ملامحها الفنية؟

القدود ليست قالبا غنائيا محددًا، مثل القصيدة أو الدور أو الطقطوقة، وإنما يمكن أن تتكيف مع أي من تلك الأشكال. كلمة “قَد” مفرد “قُدود” تعني في اللغة “المقدار”، وموسيقيا هي أن تصنع أغنية على مقدار أغنية أخرى (على “قَد” أغنية أخرى)، سواء كان هذا المقدار عروضا شعريا أو لحنا موسيقيا.

أي أن القد هو محاكاة لعروض وأوزان شعرية، بشعر أو كلام جديد، غير الكلام الذي صُنِعَ القد على وزنه أو قافيته، أو أنه استخدام للحن غنائي لخدمة كلمات جديدة، أو إعادة إنتاج لكلمات مغناة مسبقا بلحن جديد عليها.

ورغم ذلك يميل القد أكثر إلى قالب الموشح، والبعض يعتبر القد موشحا أقل انضباطا، وأكثر بساطة من حيث اللحن، ولكن من حيث الشعر فهو والموشح متشابهين جدا.

الـ”قَد” قد يكون دينيا أو دنيويا، وقد يكون كلاما غزليا عاميا ويصاغ على قده كلاما دينيا فصيحا، والعكس، من أمثلة ذلك “تحت هودجها”، و”يا إمام الرسل”، حيث بنيا على قد لحنهما.

حيث تقول كلمات “تحت هودجها”:

تحت هودجها وتعالجنا … صار سحب سيوف يا ويل حالي

يا ويل يا ويل يا ويل حالي .. أخدوا حبي وراحوا شمالي

الكلام السابق غزلي وغناه أكثر من مطرب من مطربي القدود، على رأسهم صباح فخري، وهذا الكلام صيغ على نفس لحن “يا إمام الرسل” من مقام البيات، حيث تقول كلماته التي يغنيها فخري أيضا:

يا إمام الرسل يا سندي … أنت باب الله معتمدي

في دنيايا وآخرتي .. يا رسول الله خذ بيدي

النصان من التراث، ولا يُعرف على وجه التحديد من مؤلف هذا أو ذاك، وبالطبع لا يعرف أيهما أخذ اللحن عن الآخر.

وعموما يصاغ القد على ثلاثة أشكال: إما على لحن كان موضوعا لشعر ديني فصيح، يصاغ على قده زجل عامي، أو العكس، كما ذكرنا في المثال السابق، أو يصاغ على لحن لموسيقى آلية (غير غنائية)، أو يكون نص القد دينيا فصيحا مصاغ على نص فصيح مثله كما في الموشح.

ذكرنا مثالا على الزجل العامي والشعر الفصيح، أما النوع المبني على موسيقى آلية، غير غنائية، أي غير مصحوبة بكلمات، فيحتاج إلى شاعر متمرس قوي الصنعة الشعرية، وعلى دراية بالموسيقى، أو له حاسة موسيقية عالية، ليكتب كلاما ذو معنى ويصح أن يغنى، متماهيا مع لحن موسيقى معزوفة على آلة، وليس لها علاقة بأي كلمات، والتحدي هنا هو: كيف يصنع الشاعر ذلك، دون أن يخل بالشعر ومعانيه وبلاغته.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك “يا أجمل الأنبياء”، الذي اشتهر بإنشاده حسن حفار وجوقته، على قد مقطوعة “سماعي بيات” وهي مسمع عربي قديم صيغ من مقام البيات، وينتقل منه إلى الرست ثم الحجاز فالصبا، مع إيقاع سماعي ثقيل.

يمكننا فهم ذلك حين نسمع المقطوعة الموسيقية التي أخذ عنها اللحن، وتحديدا عند (00:48) من الفيديو التالي:

أما النوع الأخير فقد يبدو أسهل، وهو صياغة موشح فصيح على قد موشح فصيح آخر، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، صياغة موشح “باسم من منَّ علينا كرما” على قد موشح “باللذي أسكر من عرف اللمى”، على مقام البيات.

فالشعر الذي ينسب غالبا إلى أحمد الكيواني ولحنه أبو خليل القباني يقول:

بالذي أسكَرَ من عرفِ اللَّمَى … كل كأسٍ تحتسيهِ وحَبَبْ

والذي كحَّلَ جفنيكَ بما …. سجدَ السحرُ لديهِ واقترَبْ

والذي أجرَى دموعي عَندَما .. عِندما أعرضتَ من غيرِ سببْ

ضع على صدريَ يمناكَ فما … أجدرَ الماءَ بإطفاءِ اللهب

أما الموشح الديني الذي صيغ على قده، ولا يعلم مؤلفه فيقول:

باسم من منَّ علينا كرما .. بمديح المصطفى سامي النسبْ

فله الحمد على ما أنعما .. بالحبيب الهاشمي المنتخبْ

أحمد الخلق ترقى وسما .. في العلا أعلى مقام ورتبْ

وعلينا أنعم الباري به .. وإلينا من عطاياه وهبْ

ارتجال يجلب السلطنة ويستنفر الآهات

صياغة القد تعتمد بشكل أساسي على الارتجال، سواء الارتجال الكلامي أو اللحني، وقد كان الارتجال سمة أساسية من سمات الغناء الشرقي القديم الذي يعتمد على التطريب، بإعطاء مساحة للمطرب لاستعراض قدراته الصوتية والشعرية، وضمن القدرات بالطبع تركيب جملة على لحن مسبق، أو استبدال كلمات بأخرى على نفس الوزن والقافية، وهذه المهارات من أسس صنعة القدود.

ولكن بعد صياغة الكلام ووضع اللحن الجديد فقد أصبحنا أمام عمل جديد، ومع ذلك نجد منشدي ومطربي القدود يبدعون في الارتجال، أي ارتجال على عمل كان مرتجلا بالأساس، لنسمع مثلا منير عقلة وهو ينشد “كشف الحبيب لأجله عن بطنه”.

نلاحظ أن منير بعد أن أنشد البيت الشعري “كشف الحبيب لأجله عن بطنه فغدا يعانق جسم خير مؤيد”، انفعل الحاضرون، وانفعل هو شخصيا، وهذا الانفعال العاطفي يتعلق بواقعة مشهورة صيغ الشعر تعبيرا عنها، حين وكز النبي الصحابي سواد بن غزية دون أن يقصد ليساوي الصف مع زملائه خلال غزوة بدر، فقال له سواد: أوجعتني يا رسول الله! فكشف النبي عن بطنه وقال له: اقتص مني! وهنا حضنه “سواد” وأخذ يقبل بطنه!

الموقف يُضرَب به المثل بعدل النبي وتواضعه، وهنا يكمن سر انفعال وعاطفة منير عقلة والحاضرين، وهذه العاطفة بالنسبة للمنشد أو المطرب تولد ما يعرف بالسلطَنة، وهنا يصبح اللحن الموضوع مسبقا قيدًا وحدًّا يحد مشاعره التي يغالبها، حتى تغلبه العواطف فينفك القيد ويخرج المنشد عن اللحن ويدخل في ارتجال، وهو ما لاحظناه بعد أن استأنف منير عقلة الإنشاد ودخل في وصلة مما تعرف بالليالي (يا عيني يا عيني…) ثم وصلة من الآهات.

ونلاحظ أنه غير المقام الذي ينشد منه، ففي المرة الأولى حين أنشد البيت كان يؤدي من مقام الرست بقوته واستقامته، وحين أداه للمرة الثانية بعد أن ذاب وهام قلبه أنشد من مقام أرق وأشجى، وإن شئت مليء بالدموع، وهو مقام الصبا، واستخدم وصلة الآهات والليالي كجسر للانتقال بين هذا المقام الموسيقي وذاك، أو إن شئت بين هذا الشعور وذاك.. كل ذلك يعبر عن حساسية المنشد أولا، ثم وعيه وفهمه للموسيقى ثانيًا، وأخيرًا قدراته الصوتية التي تساند هذا وذاك، وكل ذلك يخدم فكرة الارتجال التي هي أساس في صناعة القدود.

فالمنشد الجيد يجب أن يمتلك بعض المهارات الموسيقية الأساسية، ولاسيما القدرة على التعبير عن الشعور الصوتي، عن طريق التلاعب بالأدوات اللحنية، مثل الجَرْس، التوقيت، الإيقاع، المقام، ولون المقام؛ فهو مرتجل محنك، قادر على تعديل الأبعاد الموسيقية والشعرية للأداء، في الوقت المناسب، إرضاءً لعاطفته وعاطفة جمهوره الحاضر أمامه.

ربما هذا الارتجال والاستعراض الصوتي سببه بالأساس بساطة الألحان نفسها، فالقدود عموما وخاصة القديمة لم تكن تحتوي في أغلبها على قفزات لحنية كبيرة، ففي الغالب تسير الأغنية أو القد بوتيرة واحدة على إيقاع واحد ومقام واحد حتى نهايته، والانتقالات المقامية أو الإيقاعية إن حدثت تكون هادئة ومنطقية.

وبالتالي كان ارتجال المطرب أو المنشد هو التنويع الذي يجريه على اللحن الأصلي، فتخرج آهات الجمهور، لما يشمله الارتجال من مفاجأة منعشة، واستعراض مبهر، يناسب المشاعر التي انتابته.

لنشهد مثلا صبري مدلل وهو يغني موشح “يا فاتن الغزلان” مع فرقته، من مقام الحجاز، وإيقاع الوحدة الكبيرة التي ينتقل منها إلى المقسوم في مقاطع “الليل عليا طال والدمع سال سال سال”، و”قوامك الميال خلى الشجي في حال”.

وفي مقطعي “الليل عليا طال” و”قوامك المياس” نلاحظ أكثر من ارتجال، على لسان أكثر من مطرب في الفرقة، ومع كل إعادة نلحظ استعراضا وزخارف وتنويعات على اللحن الأساسي يجريها كل مطرب على حدة، وعلى رأسهم صبري مدلل نفسه، الذي قدم أداءً صوتيا مبهرًا رغم تقدم عمره، بشكل يعجز كثير من الشباب عنه.

ونلاحظ تجاوب الإيقاع مع مدلل وهو يرتجل (من الدقيقة 4:09 حتى 4:37)، ففي البداية هدأ الإيقاع وتحول من المقسوم للوحدة الكبيرة، وهو إيقاع له طابع بطيء، ليأخذ صبري فرصة لإبراز صوته والتحرك بأريحية في التصرف باللحن، ثم تجاوب الإيقاع مرة أخرى معه حين بدأ صبري مدّ صوته في كلمة “حاااااال” فكان الأنسب تسريع الإيقاع مع مد الصوت.

وهنا يتبين كيف أن للعازفين دورا كبيرًا في التجاوب مع ارتجال منشد أو مطرب القدود، فضارب الإيقاع هنا لا يقرأ من نوتة موسيقية، وربما لم يتدرب على أداء اللحن بهذا الشكل، لأن اللحن في هذا الجزء مرتجلا، والاعتماد كله على إحساسه التلقائي، وقدرته على تلوين ضربه وفقا لما يمليه عليه الموقف الطربي لحظيا.

القدود الحلبية: بين التأثير والتأثر

القدود الحلبية أثرت كثيرا في محيطها العربي، حيث نجد أسماءً موسيقية عربية كبيرة قد اقتبست منها، أو إن شئت قد صاغت ألحانها على قدها، وهنا نذكر تجربتين مهمتين إحداهما في مصر، والثانية في لبنان.

في مصر يقول كامل الخلعي الموسيقي المصري الشهير، في كتابه المهم “كتاب الموسيقى الشرقي”، إن ألحان مدينة حلب انتقلت إلى مصر على يد المطرب السوري شاكر الحلبي عام 1830م، وبقيت بلهجتها الحلبية إلى أن عدَّل عبده الحامولي المطرب المصري الشهير (توفي عام 1901م) لهجتها إلى المصرية، فيما يمكن أن نسميه القدود المصرية.

ومن ذلك نجد لحن “يا مال الشام يلّا يا مالي .. طال المطال يا حلوة تعالي”، الذي نقله سيد درويش أو صاغ على قده لحن “وأنا مالي هي اللي قالتلي .. روح وتعالي ع البهلي” لتغنيه أمينة القبانية.

وهذا التأثير انعكس إلى حلب ثانية، حيث كانت بعض الألحان المصرية تسافر إلى حلب وتغنى في المدينة السورية باللهجة المصرية، حسبما يوضح الدكتور سعد الله أغا القلعة.

فمثلا أغنية “زوروني كل سنة مرة” لسيد درويش، صيغ على قد لحنها أغنية “هبوني منكم نظرة” لمحمد الدرويش.

الأخوان رحباني (عاصي ومنصور) في لبنان تأثرا أيضا بالقدود الحلبية ومن ذلك “يلبقلك شك الألماس آه يا عيني.. أخدوك يا حبيب قلبي يا ويل ويلي”.

وصاغ الأخوان رحباني على قدها “يلبقلك شك الألماس دروب دروب .. أخدوك يا حبيب قلبي مني وخلوني أدوب”.

صنعة القدود في عصرنا قد يعتبرها الموسيقيون الأكاديميون اقتباسًا، ولكن قديما لم ينظرون للأمر باستهجان، فقد كانوا يصيغون على قد الألحان والكلمات أغان جديدة في ثقافات مختلفة، وهكذا هي القدود بالأساس، نشأت على قد إبداعات سابقة عليها.

متى بدأت القدود الحلبية؟ سريانية أم مسيحية أم إسلامية؟

البعض يعود بالموسيقى الحلبية عموما، والقدود خصوصا، إلى عصور ممالك ماري وإيبلا وأوغاريت، التي نشأت في سوريا منذ أكثر من ألفي عام قبل الميلاد، أو ربما إلى ما قبل ذلك، باعتبار أن الألحان الشعبية ظلت تتوارث حتى صار اللسان السوري عربيًا خالصا وصاغ عليها كلمات عربية جديدة، والتلاقح بين الحضارات -خاصة إن قامت على نفس الأرض ولو في فترات تاريخية مختلفة- أمر مستساغ وطبيعي على المستوى الإنساني عموما.

وفي العصر المسيحي، أراد القس السرياني مار أفرام (القرن الرابع الميلادي) أن يحبب أهل حلب في الكنيسة وصلواتها، فصاغ على أعاريض الغناء الشعبي المحبب للناس وأنغامه (على قدِّه) ترانيم دينية تؤَدَّى في الكنيسة، وكثيرون يرون أن نشأة صناعة القدود كانت هنا، وظلت تتوارث حتى لبست نفس الألحان والأوزان ثوبا عربيا فيما بعد.

لكن تأثر فن القدود بقالب الموشح على وجه خاص، جعل البعض يرى أن القدود أصلها أندلسي؛ فالمتصوفة الأندلسيين صاغوا على قد الموشحات الغزلية -والشعبية الأندلسية عموما- موشحات أخرى دينية، سموها “المُكَفِّر”، وكأن الكلام الديني حين يصاغ على نفس أوزان وألحان الكلام الشعبي غير الملتزم دينيا يُكَفِّر عن صانعه أو سامعه ما ارتكبه من إثم بترديده كلاما غير ملتزم دينيا.

ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي الدمشقي (توفي 1731م)، وكان شاعرا وملحنا وصوفيا شهيرًا، إن الصوفي الأندلسي الشهير محيي الدين ابن عربي (توفي 1240م) كان من رواد هذا الاتجاه، وحين قدم إلى سوريا واستقر في دمشق نقل هذا الأسلوب إلى السوريين، ولكن الحلبيين كانوا أكثر من تأثر به.

وبصرف النظر عن كون المتصوفة هم مخترعو هذا الأسلوب الفني أم كان من قبلهم، فإن الأكيد أن زوايا وتكايا وأضرحة حلب كانت تعج دائما بالإنشاد والابتهال والتوشيح والموالد، التي صيغت على قدود أغنيات أو موشحات أو أناشيد أخرى، بجانب ما كان يُبتَكر داخل مراكز التصوف من ألحان وأشعار جديدة، وتصاغ على قدها أغنيات أخرى دينية أو غير دينية، كما يرى عبد الفتاح رواس قلعة جي، الشاعر والمسرحي السوري.

وفي العصر العثماني ازدهر هذا الفن في حلب بقوة، وربما الأسلوب الذي ساد في هذا العصر، هو الذي شكل هوية الغناء الحلبي الذي وصلنا عن طريق التسجيلات التي جرت في القرن العشرين؛ ومن الحلبيين البارزين الذين أبدعوا القدود شعرا ولحنا في هذا العصر، الشيخ محمد البكري (توفي 1537م)، الشيخ عبد الغني النابلسي (توفي 1731)، الشيخ أمين الجندي (توفي 1840م).

ونلاحظ عدم الانفصال بين شيوخ وعلماء الدين وبين القدود والموسيقى عموما في حلب، سواء في الشعر أو التلحين أو الأداء أو في التنظير لقواعد الموسيقى والشعر، وظل ذلك موجودا حتى العصر الحديث، وهو ما يؤكده محمد قدري دلال.

ومن المحدثين نذكر مثلا كلا من الشيخ محمد بلنكو والشيخ محمد الحكيم، وكلامهما شغل منصب الإفتاء الحنفي في حلب، منذ الخمسينيات وحتى بدايات الثمانينيات من القرن العشرين، وكانا على علم بقواعد الموسيقى والإيقاع ويحفظان الكثير مما يغني.

أما الشيخ عبد الرحمن زين العابدين، فقد كان يتقن العزف على آلتي الكمان والناي، إضافة إلى مكانته في العلوم الدينية كالفقه والتفسير، وكذلك علوم اللغة العربية، بحسب دلال.

وبعيدا عن الشيوخ فإن أهل حلب بطبيعتهم يسري فيهم الطرب، ولهم ذائقة متفردة، وقدرة هائلة على الحفظ، وهذا هو السبب الأساسي في حفظ القدود والاعتزاز بها، حيث يقول محمد قدري دلال، وفقا لما عرفه من منشدي أهل حلب القدامى:

“ما من لحن جميل سمعه أهل حلب، وإن كان وافدا، إلا وضموه إلى محفوظهم، وأضافوه إلى موروثهم، والجميل أنه قد تنسى الأغنية في موطنها الأصلي، وتبقى خالدة في ذاكرة حلب الموسيقية”.

ولعل ذلك يفسر لنا ما بدأنا به سطورنا، وهو أن الحرب السورية الأخيرة لم تستطع أن تُنسي فناني حلب قدودهم وطربهم الأصيل، فرأيناهم حتى في منافيهم يغنون ويحاولون إنتاج أجيال جديدة من الفنانين، وذلك لأن دماءهم تحمل في مكوناتها الطرب.