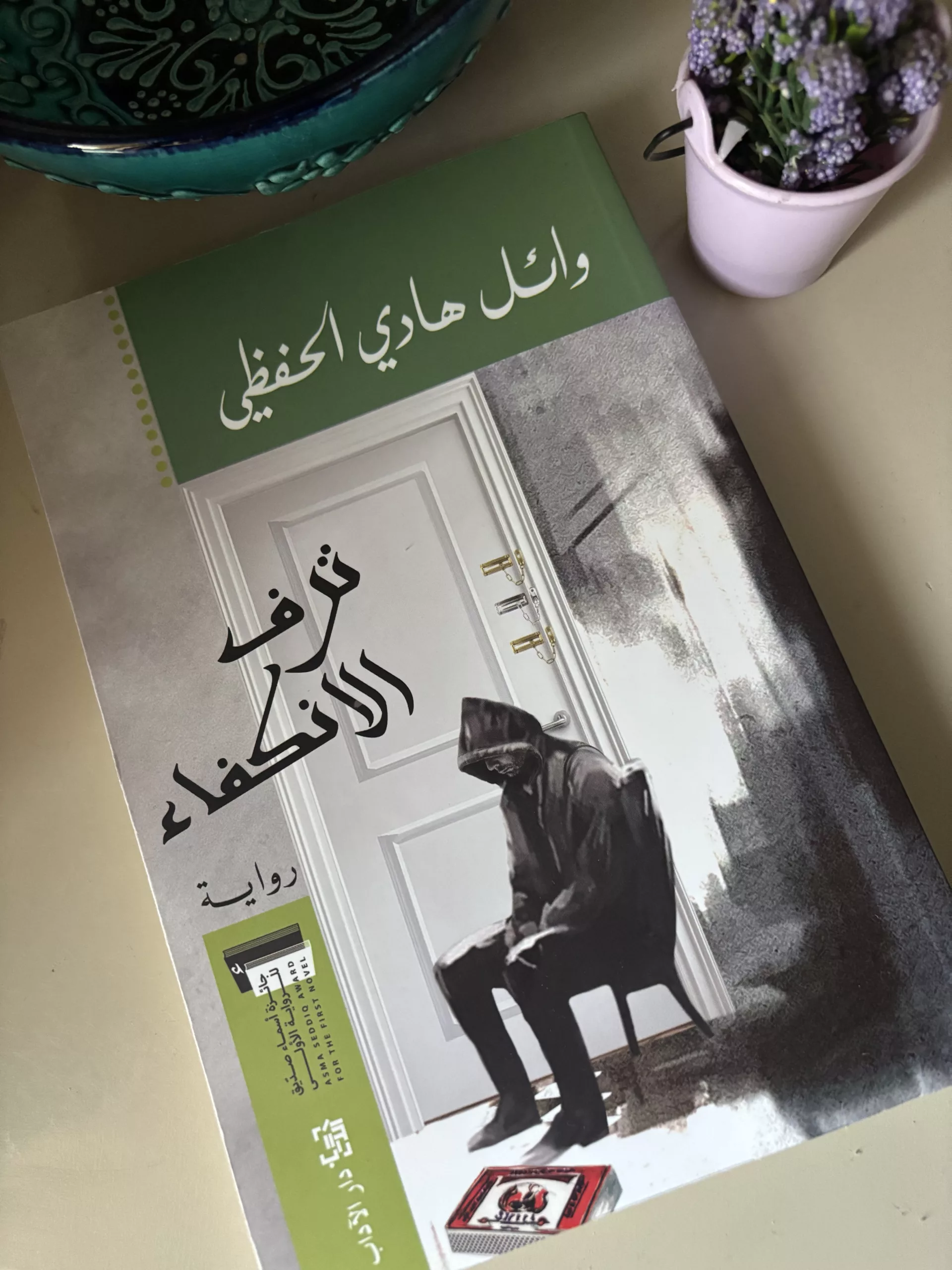

عالمٌ صغيرٌ محدودٌ عامرٌ بالتأملات والأفكار الفلسفية نعيش فيه مع بطل هذه الرواية الكافكاوية، الفائزة بجائزة “أسماء صديق” للرواية الأولى في دورتها الثالثة من بين 355 رواية متقدمة. في “ترف الانكفاء” (دار الآداب: 2025)، يدخل بنا الكاتب السعودي وائل هادي الحفظي إلى عقل البطل الذي لا نعرف اسمه لكن نعرف أنه ساخط على كل شيء.

هذا البطل الذي يقول عن نفسه: “أنا ناقم نعم، فالخاسرون ناقمون، وغاضب بطبيعة الحال، فأنا مرسول لحرب تتجاوزني منذ البداية.. كل ما أتمناه الآن هو أن يكون لي خيار ألا أخوض معاناة كهذه، أن يكون لدي ترف الانكفاء عنها على أقل تقدير”.

الرواية المُحكمة تبدأ بالبطل وقد ترك عمله لتعبر عن خلل نفسي يعتريه إزاء مفاهيم العالم المعاصر وأفكاره فينسحب تمامًا ويختار العزلة. نعيش في عشرة فصول على مدار نحو 150 صفحة مونولوجًا داخليًا صاخبًا للبطل وعالمًا خارجيًا ينصب الفخاخ للنفس والجسد مع الجار المسن وزوجته في الشقة المقابلة وحوار يكاد يقتصر على البطل وطبيبته النفسية.

نستمع لدواخل البطل ونرى بنظارته عددًا من القضايا مثل الفقد والحب والألم والسعادة والحزن والنسوية والإنجاب والتطور والتسامح والاعتياد وقيمة العمل في الحياة والتضخم كحالة يعيشها الإنسان في عالم اليوم ومشكلات العالم الأول والعالم الثالث.

تتداعى الأفكار الفلسفية بإيقاع بطيء على نحو حر فـ”رأس الإنسان هو عدوه الأول”، لندور في فلك كئيب ضيق يعبر عن واقع البطل المأزوم حين تكون النفس عبئًا على صاحبها لا يطيق احتماله.

البطل يرفض السير مع القطيع، فيقف ليسائل وهو مُحملٌ بالمعنى متخففٌ من الأشياء، منكفئ على نفسه، مشغول بنجاته الفردية، دون أن يحمل أي هم أبعد كمواقف من قضايا كبرى لا طاقة له بها ولا وقت. فقد احترامه للعالم منذ زمن بعيد فالوعي منفى حتى يقول: “أفكر جديًا في أن أبدأ عملًا جديدًا، هو أن أكون مدرب حياة، وهذا أقصى ما يمكنني أن أقدمه للعالم في أزمته الأخلاقية هذه”. مثل هذا البطل تخلو أرضه من السعة، إذ إن غربته غربة مفاهيم نالتها العولمة فسادت عالم اليوم أيًا كانت بقعة الجغرافيا.

عالم داخلي

يضعنا الحفظي في الحالة الشعورية للبطل الذي يقضي أيامه وحيدًا في شقته، مجردًا من الملابس وإن ارتدى شيئًا فألوانه قاتمة مثل دواخله. يمضي منكبًا على سجائره، وقهوته الصباحية المُرة التي تمنع عنه الجوع، حتى يمر الأسبوع كاملًا دون أن يقابل كائنًا حيًا بسبب فوبيا الناس. يعتبرهم خطرًا حقيقيًا لذا الخروج أمر مرير لا يفعله إلا مضطرًا وعلى مضض.

ينام على منومات لا تساعده كثيرًا وتصيبه نوبات هلاوس ذات أثر سيء. يقتحم الضوء عينيه كل صباح فيوقظه إجبارًا. لا يحلق لشهور ويعيش بمزاج جيد يومًا كل بضعة أشهر. يقول: “أكوام من القمامة بدأت تتراكم حولي. أكاد لا أقوم من سريري إلا لقضاء حاجتي، أو تحضير وجبة خفيفة تطفئ لهيب الحموضة التي تأكل جوفي من فرط بقائي جائعًا”.

الغلاف كعتبة نص معبر عن طبيعة الرواية النفسية وكذلك العنوان والإهداء الذي جاء إلى كل أولئك الذين تماسكوا بينما تتداعى الأشياء حولهم. تبعه بيت شعر لأبي العلاء المعرّي يقول: تَعَبُ كُلّها الحَياةُ فَما أعْجَبُ إلاّ مِنْ راغبٍ في ازْديادِ. هذه العتبات تهيئ القارئ لما هو مقبل عليه من سوداوية. نقرأ لاحقًا ص69: “أنا مُظلم، مُعتم، لا يستطيع أحد أن يرى من خلالي. ألِفتُ المكان وحدي، فيما الآخرون يتعثرون عند أول عتبة فيّ”.

الحرب التي أُرسل إليها البطل تدور على عدة أصعدة منها أن يبقى وحيدًا. لكنه عندما يكون كذلك يجد نفسه يحارب الوحدة. منبع هذه الوحدة كونه أعزب ولا أهل له، ولم يُرزق سوى بصديق أو اثنين يراهما حسب المزاج فـ”الإنسان أسير لكيمياء دماغه”. طفولته التي يسترجعها على مدار فصلين معقدة إثر موت أمه المبكر وفقدان أبيه للذاكرة من بعدها. نقرأ ص85: “كنتُ أحاول لأيام كثيرة أن أُعلمه كيف يمشي. ذلك الذي كان يلف بي العالم على كتفيه بات كطفل أو رضيع، لا يعرف كيف يأكل، ولا كيف يستخدم الحمام لقضاء حاجته. فجأة صار أبي أنا، وصرتُ أنا هو”.

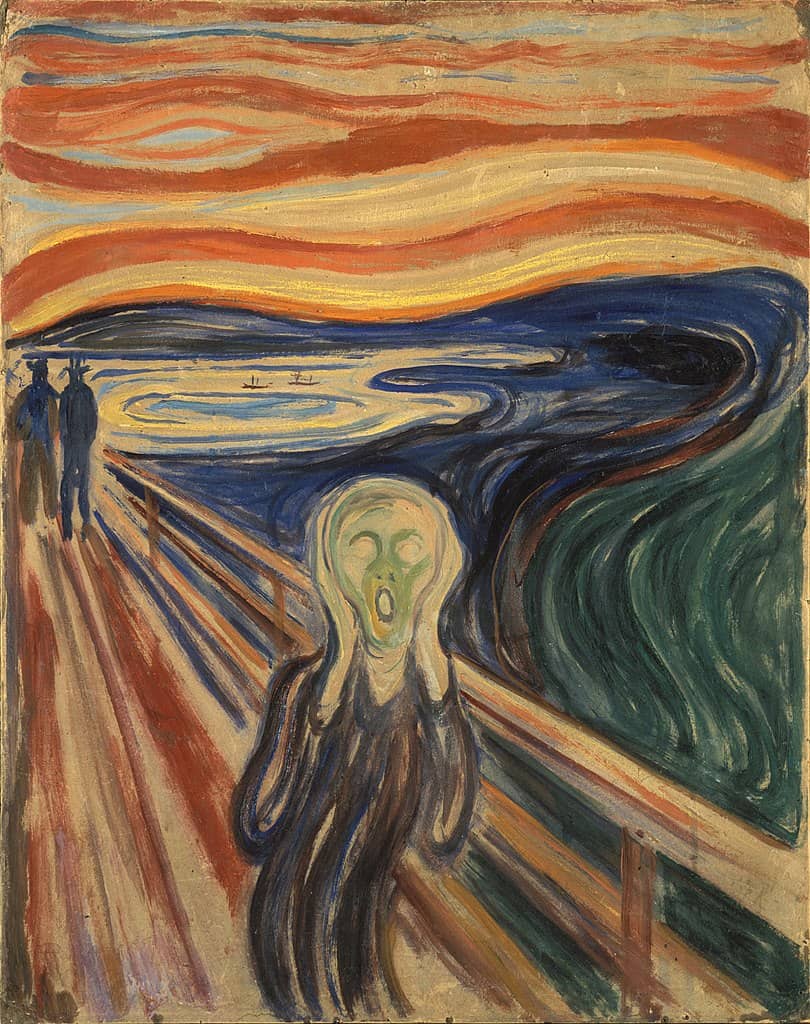

رغم توقع انتمائه إلى طبقة اجتماعية بسيطة، إلا أن البطل ذا الجسد النحيل استطاع الانفتاح على العالم. تشهد له لوحات الفن التشكيلي لمونك ومايكل أنجلو وأغاني لانا ديل راي ونينا سيمون بالإضافة إلى فلسفة زيجمونت باومان. قد يُعزى هذا إلى عملية تثقيف ذاتي تتناسب مع نمط معيشته القائم على اعتزال الناس حتى من قبل تركه العمل الذي كان يحتل كل وقته.

بعد الاستقالة، زادت العزلة ولم يعد له رفيق سوى الحاسوب المحمول يبحث من خلاله عن كل جديد دون أن يبرح المنزل. هكذا، يمارس التمارين الرياضية، ويرفع تصميماته على منصة للعمل المستقل، ويتلقى الأجر عبر محفظته الإلكترونية، ويتحدث عبر الفيديو إلى طبيبته النفسية. هكذا يعيش.

الماديات والعمل

يمتاز النص بصدق السرد وتُغلّفه الآنية فالمشاكل التي يحكيها معاصرة نكابدها في عالم اليوم الصاخب بالمادة. يكاد المكان أن يكون فضاءً محصورًا في الشقة، أما عالم الرواية فلا يوجد فيه سوى المدير التنفيذي و”كوم الشحم” مالك البيت والقطة والجار المسن وزوجته والطبيبة النفسية والضابط. كل الشخوص لا أسماء لهم وجميعهم يرتبطون بأشياء مادية بشكل أو بآخر وليس المال بالضرورة.

يُسائل البطل تغلغل الماديات في الحياة وتحولها إلى غاية يتزاحم عليها الناس في سباقٍ محموم، حتى تصير المكانةُ معتمدةً على ما يحوزه المرء من مال، كما يقول الكاتب البريطاني آلان دو بوتون في كتابه “قلق السعي إلى المكانة”. يفكر أن ربما تصير العزلة هي السلعة القادمة بعد حياة المشاع وانتفاء الخصوصية. نقرأ ص32: “تصبح الأشياء جميلة عندما تكون هادئة. العلاقة بين الجمال والهدوء علاقة طردية في نظري، بل وحتى الذكاء؛ الأشياء الذكية لا تحدث جلبة. الأماكن الصاخبة بشعة وطاردة ويكرهها الأذكياء. وحدهم الأغبياء يجيدون الصراخ”.

بحسب العنوان، فالانكفاء ترف لا يقدر عليه البطل وإن أراد. يظل في حاجة إلى أن يفكر بجيبه حتى يدفع إيجار الجُحر “عنبر السجن” المُشبع برائحة التبغ الذي يعيش فيه. نعرف أن معظم مدخرات عمله السابق طارت على السجائر والصودا ما يعني أنه غير متطلب، راضٍ بالعيش على الكفاف ولا يزيد. انسحب من حلبة العمل التي يركض في عجلة إنتاجها ويلهث كما عجلة الهامستر.

يُخبرنا تيار الوعي المتأرجح بين الحاضر والماضي في مستهل النص أن البطل استقال من عمله بعد التعرض للاحتراق الوظيفي الذي يضع له تعريفًا معاكسًا للشائع. الاحتراق هنا هو الانكباب على العمل والتعلق به كأنه لا قيمة سواه وكأن الحياة ليس فيها إلاه. الكل يؤدي دوره كالترس في آلة المنبه. يمكن ضبط الوقت على “صوت دش الماء يشير إلى الخامسة صباحًا، أصوات اصطكاك الملاعق بالصحون إلى السادسة، ثم بعدها بربع ساعة يشتد ضجيج محركات السيارات”. فطن إلى الحال “قبل أن أصبح دمية متفحمة، وإن كنت ما أزال أحمل آثار حروق”. ولما كان الحل الأفضل للمتفحمين هو الخروج من فوهة البركان بعد أن تحول المنزل إلى مكان للنوم فقط، ترك العمل.

في السنوات الأخيرة تزايد حضور العمل أو الوظيفة كمحور سردي في الرواية العربية. نذكر رواية “سارقة الأرواح” (دار العين للنشر: 2023) للكاتب المصري الفرنسي محمد إسماعيل والمُهداة إلى “كل من حصدت الوظائف أرواحهم.. وكل المهمشين الجدد: الموظفين”. تناقش الرواية طاحونة العمل في الشركات الرأسمالية أو بالأحرى الثقوب السوداء التي تستعبد الموظفين، حتى أن بطلة العمل وراويته يؤرقها هاجس التقاعد لأنه “ليس لي حياة خارج هذا المبنى”.

وهناك روايتي “وارزق مني” (مركز عبد الرحمن السديري الثقافي: 2021) و”شركاتي” (الدار العربية للعلوم ناشرون: 2021) وكلتاهما للكاتب السعودي محمد سعود البدر ذي الخبرة الواسعة في إدارة الشركات. تغوص الروايتان في دهاليز الشركات والسلوكيات النفعية ونزعات الفساد والطرق الملتوية المكيافيلية في إطار الحديث النبوي عن أن “التُجّار فُجّار”، ولكن من خلال نموذج إيجابي في كل رواية يتم تصديره كأحد الأبطال.

عقدة قابيل

الجار شيخ مزعج مُثقل بالأشياء يسكن في الشقة المقابلة ويشتري أكثر مما يحتاج بيته الذي لا يعيش فيه سواه وزوجته المسنة بلا أبناء. لا يعرض البطل أي مساعدة كلما صادفه. نقرأ ص24: “هي ذي الحياة؛ لم نختر أن نحياها، إنما وُلدنا محاربين، وعلى الجميع أن يتحمل فكرة أن يكبر ويمرض ويموت، وألا ينتظر تعاطفًا من غيره”.

ثمّة حبل متصل بين جارته المسنة الصمّاء البكماء وبين أمه التي رحلت مبكرًا عبر رمزية مسحوق السدر ومقولة: “للبيت رائحة موت آت”. لا تظهر الجارة كثيرًا في الرواية لكنها قادرة على قلب الأحداث فهي مرآة حبكة العمل. يشكوها البطل فيقول عما حدث بينه وبينها: “قد كلفني الكثير من تماسكي، وأظهر مني ما كان مخبأ، كما زاد من وضوح اهترائي أنها أبصرته في، أبصرته حتى ظنت أن خدمة بسيطة بإمكانها أن تسقطني”. يمكن تأويل المأساة التي تختم بها الرواية على أوجه عدة منها الإسقاط والحكم بالعقاب على اختيار النسيان وتجاوز الفقد لينفجر بركان “عقدة قابيل” الذي كان يغلي دون أن يشعر به أحد.

“ماذا لو أن إنسانًا ما توقّف؛ لا ليلتقط أنفاسه، بل ليلتقطَ نفسَه؟.”#ترف_الانكفاء pic.twitter.com/T1FbTKaFWm

— وائل الحفظي | Wael Alhifthi (@WaelAlhifthi) May 3, 2025

جاء في حيثيات فوز “ترف الانكفاء” بالجائزة: “الرواية مخالفة للسائد من الكتابة، وموافقة لحساسية جيل جديد. تعكس الرواية إشكاليات الانكفاء على الذات، والانسحاب من عالم العلاقات الإنسانية لصالح الفردانية. ما يعانيه الإنسان المعاصر خاصة الشباب الذي فُرض عليه أدوارًا اجتماعية محددة سلفًا، وأن يكون مجرد ترس في آلة اقتصادية وتسويقية هائلة تسلبه إمكانات التفكير والإبداع. تلك الآلة نهايتها الاحتراق الوظيفي أو الاكتئاب أو الاستلاب أو الاستسلام والسير مع القطيع”.