“الإسلام جزء من ألمانيا” هذه العبارة أطلقها الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف، في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وجددها في منتصف عام 2019، لتفتح الباب أمام سيلاً من النقاشات والسجالات التي ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم حول مكانة المسلمين ودورهم في المجتمع الألماني.

ورغم الانقسام بين مَنْ يرى أن الإسلام نفسه جزء من الهوية الألمانية، ومَنْ يصر على أن الأمر يقتصر على المسلمين فقط، فإن الجدل في حد ذاته عكس تحولًا جوهريًا في النقاش العام، وأبرز أن قضايا اللغة والدين تظل محورًا أساسيًا في مسار الاندماج.

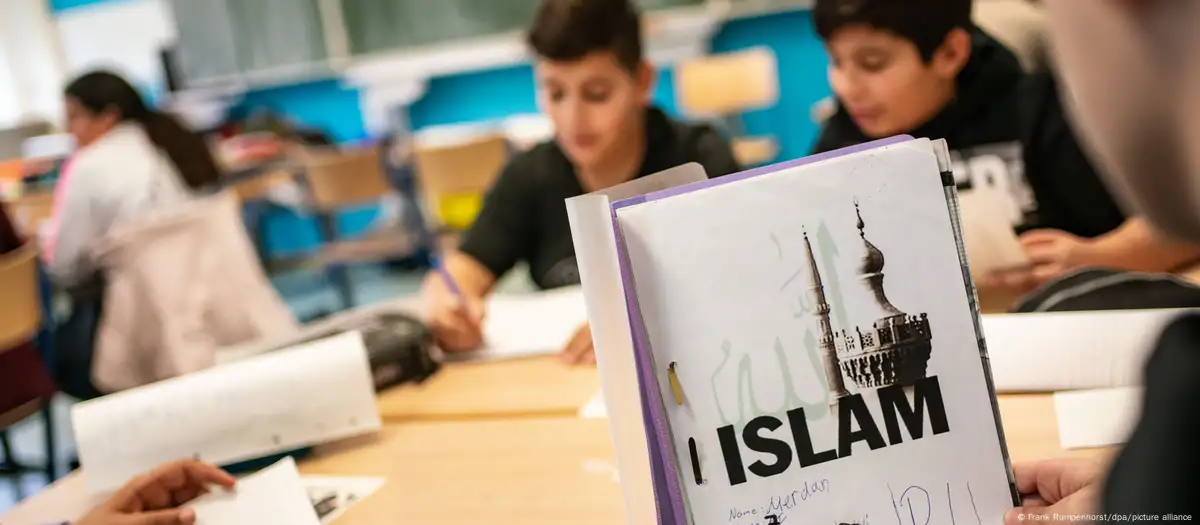

في هذا السياق، جاءت مؤخرًا دعوة رئيس اتحاد التعليم والتربية غيرهارد براند إلى تعميم تدريس مادة الدين الإسلامي في جميع المؤسسات التعليمية على مستوى البلاد، وذلك على غرار الدروس الدينية المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية، لتعيد إحياء الجدل القديم الجديد حول موقع الإسلام في الفضاء العام وكيفية ترجمته داخل النظام التعليمي.

واقع التعليم الديني المدرسي

يستند التعليم الديني المدرسي في ألمانيا إلى المادة السابعة من القانون الأساسي الألماني التي تنص على حق جميع الأديان في تدريس دينها داخل المدارس، وهو ما جعل التربية الدينية جزءًا أساسيًا من النظام التعليمي الألماني -على خلاف دول أوروبية عديدة – باستثناء المدارس غير الدينية.

في بعض الولايات الألمانية، يعتبر التعليم الديني مادة دراسية ثابتة للتلاميذ المنتمين إلى طائفة دينية، حيث يحصل الطلاب على حصص دينية بشكل تلقائي من دون الحاجة إلى التسجيل، مع بقاء المشاركة اختيارية، إذ يحق للأهل إعفاء أبنائهم منها، كما يملك الطفل عند بلوغه الرابعة عشرة حرية اتخاذ القرار بنفسه بشأن المشاركة أو الانسحاب.

ويلزم الدستور أن يكون التدريس متوافقًا مع مبادئ الجماعات الدينية، مع بقاء الإشراف بيد الدولة، الأمر الذي يمنح الكنائس والهيئات الدينية شراكة في وضع المناهج واختيار المعلمين، فيما تتولى الولايات التنفيذ.

وقد شكّل هذا النص الدستوري مرجعية مهمة لمسلمي ألمانيا للمطالبة بحصول أبنائهم على حصة تربية دينية إسلامية تتوافق مع مبادئ دينهم وتعالميه، ومع ذلك، ظل تعميم تدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية مسألة مثيرة للجدل.

وتأتي هذه المطالبة مدفوعة أيضًا بمكانة الإسلام كثاني أكبر ديانة بعد المسيحية في ألمانيا، وتزايد عدد المسلمين، حيث يُقدَّر عددهم بنحو 6 ملايين، بينهم أكثر من مليون من أصول عربية، ويشكّل السُّنة حوالي 74%، فيما ينتمي البقية إلى طوائف مثل الشيعة والعلويين والأحمدية وغيرها.

وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 700 ألف طالب مسلم، يبدي أكثر من 75% منهم رغبة في الحصول على حصص تربية إسلامية، لكن لا يستفيد منها فعليًا سوى نحو 60 ألفًا فقط،.

هذا الفارق الكبير بين الطلب والمتاح يعكس فجوة واضحة في تكافؤ الفرص، ويطرح تساؤلات حول قدرة النظام التعليمي الألماني على إدماج مختلف الأديان ضمن مناهجه الرسمية بما ينسجم مع مبادئ الدستور في الحرية والمساواة الدينية.

تجارب متشظٍّية

بدأت ألمانيا منذ عقود بتدريس المسيحية في مدارسها، فيما ظل تدريس الإسلام تجربة محدودة ومجزأة بين الولايات، واقتصرت منذ ثمانينيات القرن الماضي على مادة “الإرشاد الديني” التي قُدّمت بالتركية، ثم بالألمانية تحت إشراف الدولة فقط.

ومع توصية مؤتمر الإسلام في ألمانيا (DIK) في دورته الثالثة في 2008 بإدخال التربية الإسلامية، ازداد الاهتمام بتدريس مادة الدين الإسلامي، وانطلقت مشاريع تجريبية ونظامية تحت مسمى “التربية الدينية الإسلامية”.

أولى التجارب النموذجية بدأت في ولاية شمال الراين–وستفاليا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في البلاد، ففي نهاية التسعينيات، أطلقت الولاية حصصًا تجريبية لتعليم الدين الإسلامي باللغتين الألمانية والتركية، قبل أن تتحول عام 2012 إلى برنامج رسمي معترف به على مستوى الولاية تحت اسم “التعليم الديني الإسلامي”.

رغم هذا التطور، واجهت التجربة جدلاً سياسيًا حول اللجنة الاستشارية الحكومية المشرفة على المناهج، في ظل غياب هيئة إسلامية رسمية تمثل المسلمين، وطالت اتهامات بالتأثر بنفوذ خارجي بعض أعضائها، ما جعل التجربة تسير بخطوات مترددة بين التقدم والتراجع.

وفي ولاية سكسونيا السفلى، اتخذت التجربة مسارًا مشابهًا منذ عام 2003، حيث بدأ التعليم الإسلامي بالتعاون مع اتحادات دينية محلية، لكن في عام 2017 انقلب الوضع حين قضت محكمة إدارية بعدم أهلية هذه الاتحادات للتمثيل الديني دستوريًا، ما أدَّى إلى تعطيل التجربة وتحويلها إلى نموذج هش يكشف مأزق الاعتراف الرسمي بالإسلام كمكوّن ديني مؤسسي.

أمَّا ولاية هيسن فقد شهدت واحدة من التجارب الأكثر إثارة للجدل، حين سلكت مسارًا مختلفًا باعترافها الرسمي عام 2013 بجماعة “الأحمدية” كهيئة دينية عامة، ما أتاح لها حق تدريس الإسلام في المدارس الحكومية بشراكة قانونية رسمية، ورغم أن الخطوة مثّلت سابقة قانونية مهمة، فإنها تعرضت لانتقادات واسعة لكون الجماعة لا تمثل غالبية المسلمين، ما جعل التجربة ناجحة إداريًا وقانونيًا لكنها محدودة التأثير اجتماعيًا.

وخلال العقد الأخير، تبعت ولايات أخرى بنماذج مختلفة، منها بادن–فورتمبيرغ التي أطلقت عام 2006 مشروعًا نموذجيًا للتربية الإسلامية السنّية في المدارس الابتدائية، بمشاركة جامعات مثل توبنغن وفرايبورغ في إعداد المناهج وتأهيل المعلمين.

وفي 2019، أعلنت نيتها تحويل المشروع إلى برنامج دائم، غير أن غياب هيئة إسلامية موحدة ومعترف بها أبقى الدولة الطرف المهيمن على المحتوى الديني، ما أثار جدلًا حول حيادها وحدود تدخلها في شؤون التعليم الديني.

وإلى الغرب، بدت ولاية راينلاند–بفالتس متأخرة في تدريس الإسلام، إذ اكتفت بحصص عامة للتعريف بالإسلام، غير أنها خطت خطوة مهمة عام 2024 بتوقيع اتفاقيات مع 4 جماعات إسلامية تمهيدًا لإدراج التربية الإسلامية رسميًا، وهو ما أثار انتقادات من أحزاب يمينية شككت في ولاء هذه الجماعات للدستور وقيم ألمانيا.

أما هامبورغ فاختارت نموذجًا فريدًا يقوم على “التعليم الديني للجميع”، حيث تُدرَّس الأديان في حصص مشتركة لتعزيز التعددية والعيش المشترك، غير أن كثيرًا من المسلمين اعتبروا ذلك التفافًا على مطلبهم بالحصول على مادة مستقلة مثل المسيحيين.

وتُظهر تجارب ولايات أخرى أن التعامل مع التربية الإسلامية في ألمانيا أكثر تنوعًا بين ولايات تعتمد التربية الإسلامية رسميًا بالشراكة مع جمعيات محلية مثل برلين، وأخرى – مثل سارلاند – تعتمد مشروعات تجريبية، بينما تقدم بافاريا وشليسفيغ-هولشتاين المادة دون إشراك ممثلين عن المسلمين، وهامبورغ وبريمن تشمل جميع الأديان، أما ولايات شرق ألمانيا فترفض إدراج التربية الإسلامية في مناهجها المدرسية تحت أي مسمى.

تسييس تدريس الإسلام

منذ طرح فكرة إدخال التربية الإسلامية في المدارس الألمانية، تحوّل الملف من قضية تعليمية إلى ساحة صراع سياسي، واعتبره معارضوه من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم حزب “البديل من أجل ألمانيا”، “تهديدًا” لهوية الدولة، واعترافًا رسميًا بدين “غير متجذر” في الثقافة الألمانية، مستندًا إلى خطاب تخويفي يصوّر الإسلام كعنصر دخيل يهدد الهوية الوطنية.

واتخذ الجدل السياسي أبعادًا أوسع مع صعود الشعبوية واليمين المتطرف، حيث استغل خصوم الإسلام ملف التربية الإسلامية لترويج خطاب يعتبر أن الإسلام “لا ينتمي إلى ألمانيا”، وأن تدريسه في المدارس يشجع على “الانعزال” بدل الاندماج.

هذا الموقف لم يكن جديدًا، بل رافق التجارب منذ بدايتها في الولايات، واستغل حزب البديل – الذي يعد أحد أبرز القوى المناوئة لمبدأ التعليم الديني الإسلامي – كل تجربة محلية للطعن في المشروع سياسيًا وقضائيًا، كما حدث في هيسن وشمال الراين–وستفاليا، مطالبًا باستبدال التربية الإسلامية بمواد معرفية أو أخلاقية.

وفي بافاريا، دعمت الأحزاب التقليدية، بما فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إدراج التربية الإسلامية باعتبارها أداة للاندماج، وأيَّد وزير الداخلية اعتمادها رسميًا، غير أن حزب البديل والحزب الديمقراطي الحر قدموا اعتراضات، مطالبين بتدريس وحدة “قيم عِرقية” بدلاً من المواد الدينية التي وصفوها “المسيسة”.

وتجلى الموقف بشكل أوضح في هذه الولاية عام 2021، عندما سعى الحزب اليميني إلى إيقاف إدراج التربية الإسلامية باعتباره “تبنيًا رسميًا للإسلام” وانتهاكًا للحياد الديني، لكن المحكمة الدستورية رفضت الطلب، مؤكدة أن التعليم المنظم والمحايد للإسلام يندرج ضمن حق التلاميذ المسلمين في التعليم الديني مثل المسيحيين.

ورغم إخفاق الحزب قانونيًا، فإن تكرار إثارة الشكوك دفع بعض الحكومات المحلية إلى الحذر والتردد تحت ضغط ناخبين متوجسين من الإسلام، كما ساهم الحزب في إشعال جدل سياسي وإعلامي أوسع غذّى مناخ “الإسلاموفوبيا”، مستغلًا الملف للربط بين الإسلام والهجرة والإرهاب والانغزال، ومقدّمًا نفسه كحارس للهوية المسيحية–الغربية.

بهذا المعنى، لا يكتفي حزب البديل بالاعتراض على الجانب التربوي فحسب، بل يسعى لتسييس الملف واستغلاله في صراعات الهوية، بحيث يتحول تدريس الإسلام في المدارس إلى ساحة مواجهة بين مشروع دمج المسلمين في المجتمع الألماني من جهة، ونزعات إقصائية تصور الإسلام كـ”خطر خارجي” على مؤسسات الدولة من جهة أخرى.

ورغم أن الهدف المعلن هو إرساء تعليم ديني متوازن يشمل جميع الأديان، فإن بعض الأحزاب الأخرى لعبت دورًا معطِّلاً، إذ عارضت برامج اللاهوت الإسلامي التي أطلقتها الحكومة عام 2010، وسعت لإلغائها رغم نجاحها في ترسيخ حضورها الجامعي.

وفي 2024، خرج الحزب الديمقراطي الحر عن الإجماع التقليدي مطالبًا بإلغاء مادة التربية الإسلامية في شمال الراين–وستفاليا، واستبدالها بـ”أخلاقيات إلزامية”، غير أن وزيرة التعليم دوروتي فيلر من الحزب المسيحي الديمقراطي شددت على أهمية استمرارها، لافتة إلى تزايد أعداد المعلمين المؤهلين رغم التحديات.

وهكذا ظل تدريس الإسلام في قلب التجاذب السياسي بين دعاة الاندماج ودعاة الانغلاق، بين من يعتبرونه وسيلة لتعزيز التعايش، ومن يخشون أن يكون خطوة نحو شرعنة الإسلام داخل الدولة الألمانية.

عقبات في وجه مشروع تدريس الإسلام

تعكس تجارب الولايات مسارًا متأرجحًا بين السعي لدمج الإسلام في التعليم وبين العراقيل التي تحول دون ذلك، فهي من جهة عكست الاعتراف بمكانة المسلمين، وأسهمت في إنشاء كليات متخصصة لتأهيل معلمي الدين الإسلامي، لكنها من جهة أخرى كشفت عن معضلات عميقة تواجه تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.

وتكمن إحداها في غياب الاعتراف بالمسلمين كطائفة دينية رسمية، بخلاف دولة كالنمسا مثلاً، التي منحتهم هذا الوضع منذ 1912 عبر الهيئة الإسلامية “IGGÖ” التي تمثلهم أمام الدولة كممثل شرعي وحيد.

وهنا تبرز إشكالية التمثيل الإسلامي، إذ يفتقر المسلمون في ألمانيا إلى مؤسسة مركزية معترف بها قانونيًا مثل الكنائس المسيحية، فيما يظل الاعتراف بالهيئات الإسلامية متفاوتًا بين الولايات، ما يثير جدلًا دستوريًا حول الجهة المخوّلة للتفاوض مع الدولة بشأن المناهج والمعلمين والجوانب التنظيمية الأخرى.

ووفقًا للدستور الألماني، يُقدَّم التعليم الديني بالتعاون مع طوائف دينية معترف بها كشركاء رسميين، لكن المشهد الإسلامي يتسم بتعدد الاتحادات والجمعيات ذات التوجهات القومية والمذهبية المختلفة، ما يصعّب “التوقيع باسم من؟”، ويجعل “تحديد المخاطَب” قانونيًا وسياسيًا موضع نزاع.

وكثيرًا ما تتعرض اتحادات إسلامية كبرى مثل “ديتيب” والمجلس المركزي للمسلمين لانتقادات تتعلق بالتبعية لأطراف خارجية أو بعدم تمثيلها لجميع المسلمين. هذه المعضلة القانونية والسياسية تقيّد توحيد المناهج وتجعل إدماج الإسلام في النظام التعليمي يسير بخطوات مترددة.

هناك أيضًا تحديات قانونية وسياسية تتمحور حول التعددية الدينية ومبدأ الحياد، إذ يفرض الدستور احترام حرية الدين وحياد الدولة، ما يجعل الأمر حساسًا بين تعزيز التعددية ومنع الانقسام مع الحفاظ على قيم التسامح والمساواة.

ويبقى سؤال المساواة بين الأديان التحدي الأكبر، فإذا كان التعليم المسيحي حاضرًا في المناهج، فهل يجب إدراج بقية الأديان أيضًا؟ وكيف يمكن التعامل مع ديانات أخرى ضمن الإطار نفسه؟ هذا الجدل يعقّد وضع إطار قانوني عادل يمنع التمييز بين الأديان في المدارس العامة.

هناك أيضًا تحديات تعليمية ومنهجية معقدة، حيث يواجه المسؤولون عن تصميم المناهج الإسلامية في ألمانيا تحديًا كبيرًا في إعداد مناهج تعليمية متوازنة تراعي التعدد المذهبي واللغوي، وتبتعد عن التسييس أو التشدّد، ما يجعل إعدادها عملية شاقّة زمنيًا ومؤسسيًا.

ويزيد من تعقيد هذه المهمة تباين التوجهات حول كيفية تدريس الإسلام: هل يقتصر على النصوص التقليدية، أم يشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية والفكرية للإسلام المعاصر؟ وهل يُدرَّس ضمن مادة “الدين” أم في إطار أوسع للتربية الأخلاقية والاجتماعية؟ هذه الأسئلة تضغط على النظام التعليمي لإيجاد محتوى متوازن وحيادي.

ويترافق كل هذا مع انقسامات اجتماعية وعرقية في ألمانيا وتصاعد العداء للمسلمين داخل وخارج المدرسة، مما يضفي على الملف أبعادًا رمزية وسياسية أوسع، ويزيد من مخاوف الأهل والمعلمين والإدارات التعليمية وأجّج التسييس.

هل ما زال الطريق طويلاً؟

بالنظر إلى الصورة العامة التي عليها وَضْعُ تدريس الإسلام في الولايات الألمانية المختلفة، فإن أول ما يلفت الانتباه هو التباين واضح بين ولايات سبّاقة كشمال الراين–وستفاليا وهيسن، وأخرى متحفظة مثل بافاريا وساكسونيا، ما يجعل الطريق أمام تعميم التجربة على مستوى البلاد لا يزال أمامَه الكثيرُ كَمًّا وكيفًا.

ويعود ذلك إلى جملة من العوامل المتداخلة، تبدأ من الطبيعة الفيدرالية للنظام التعليمي، حيث تملك كل ولاية صلاحياتها التعليمية الخاصة، فتتبنى سياسات مختلفة وفق قوانينها، وهو ما يشتت الجهود، ويجعل مستقبل المادة مرتبطًا بالتحولات السياسية داخل كل ولاية، إضافة إلى استثمار هذا التباين في السجال الحزبي والإعلامي.

إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاهل الحاجة الماسة لتدريب معلمين أكفاء قادرين على تدريس الإسلام بشكل يتفق مع المعايير التربوية الألمانية، إذ يفوق الطلب العرض خاصة في الولايات الكبرى، ورغم وجود معلمين من خلفيات إسلامية، فإن تأهيلهم وفق النظام التربوي الألماني وضمان حيادهم يستلزم مسارًا دراسيًا يمتد لخمس سنوات، ما يزيد من صعوبة سد الفجوة.

غير أن التحدي الأساسي لا يكمن في المناهج أو إعداد المعلمين فقط، بل أيضًا في كلفة تطبيق التعليم الإسلامي على نطاق واسع، إذ يتطلب تمويلًا ضخمًا لتطوير المناهج وتدريب الكوادر وتوفير المراجع وتحديث البنية التحتية.

وفي ولايات تعاني محدودية الموارد التعليمية، تصبح المعوقات أشد وضوحًا، وحتى الولايات التي بدأت التجربة ما زالت تطبقها في عدد محدود من المدارس، ما يكشف فجوة كبيرة بين تزايد أعداد الطلاب المسلمين والقدرة المؤسسية على الاستجابة.

حتى مع وجود دعم واسع النطاق عبّر عنه رئيس اتحاد التعليم والتربية، فإن الجمع بين شرط وجود شريك ديني معترف به وفق الدستور، وطبيعة الفيدرالية التعليمية، ونقص الكوادر، إضافةً إلى الاستقطاب السياسي، يجعل تعميم تدريس الإسلام مشروعًا طويل الأمد يتطلب تشريعات واضحة، واتفاقات مستقرة، وتمويلًا متدرجًا لإعداد المعلمين.

يضاف إلى ذلك مناخ الإسلاموفوبيا المتصاعد، حيث يُنظر للاعتراف المؤسسي بالإسلام كتهديد للهوية الوطنية، ما يجعل أي إصلاح عرضة للجدل والعرقلة، ويحوّل تعميم تدريس الإسلام إلى قضية سياسية وثقافية معقدة لا يبدو أنها ستُحل قريبًا.

إجمالاً، يظل تعميم تدريس الإسلام في المدارس الألمانية قضية معقدة تتقاطع فيها أبعاد قانونية وتعليمية وسياسية واجتماعية، وفي الأعوام القادمة، سيُحدد مسار النقاش هذا حول نموذج تعليمي مستقل ومتنور للإسلام في السياق الألماني، وحول استمرار الانقسامات التي تعرقل إدماجه في النظام التعليمي الألماني.