لطالما كانت الانتخابات في سوريا، سواء الرئاسية أو البرلمانية، مسرحية معلومة النهاية؛ مشهد شكلي لا يعبّر عن تطلعات السوريين ولا يعكس إرادتهم، بل أداة لإعادة إنتاج حكم استبدادي لم يترك مكانًا للصوت الشعبي.

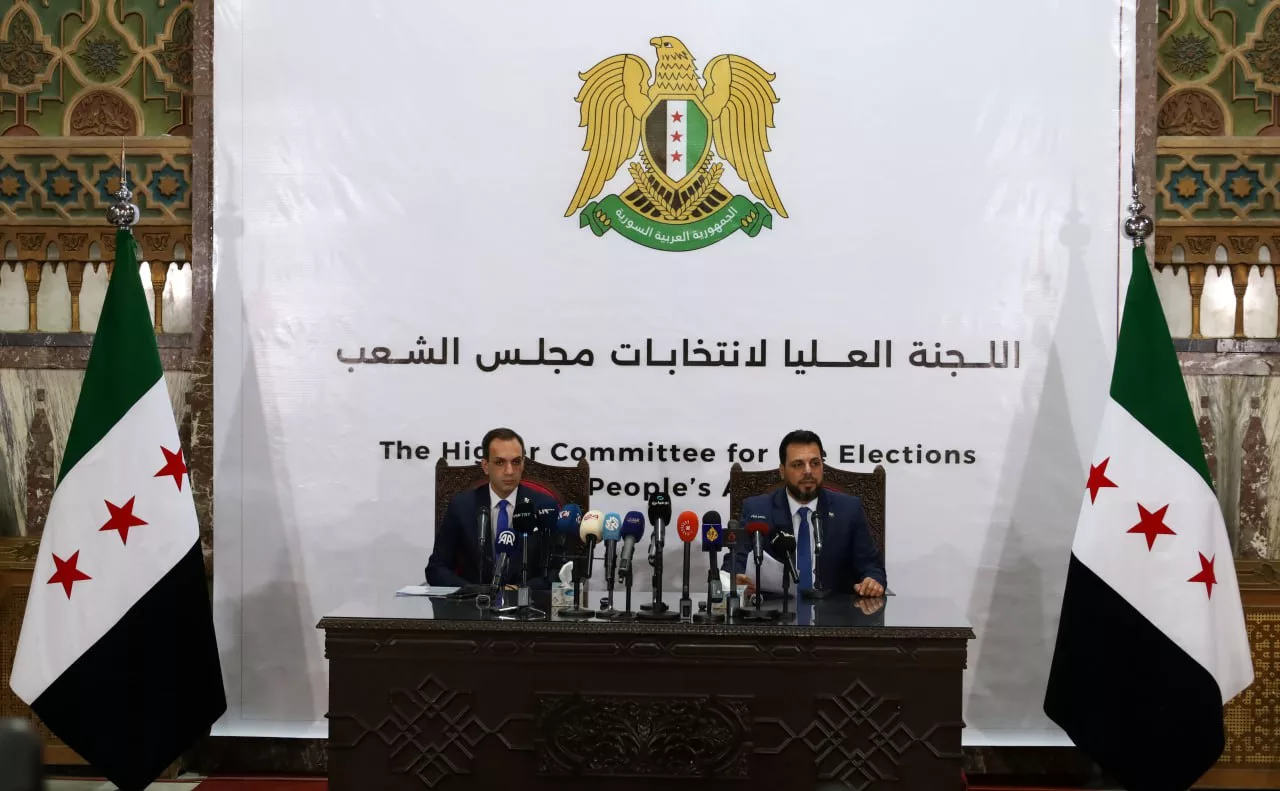

لكن بعد سقوط النظام البائد، فُتح الباب أمام لحظة مختلفة تمامًا، حيث يجد السوريون أنفسهم على أعتاب أول تجربة انتخابية حقيقية منذ أكثر من أربعة عقود. فقد توقع رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، أن الاقتراع سيجري ما بين 15 و20 سبتمبر/أيلول القادم لاختيار أعضاء المجلس الجديد.

هذا الاستحقاق يأتي بعد أن صادق الرئيس السوري أحمد الشرع على المرسوم رقم (143) لعام 2025، الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، والذي يضع آلية غير مسبوقة تشمل تشكيل لجان فرعية في المحافظات، ولجان طعون، وهيئات ناخبة محلية مهمتها اختيار ثلثي أعضاء البرلمان، فيما يُعيّن الرئيس الثلث المتبقي، في خطوة مؤقتة لتجاوز فراغ البنية الانتخابية التي تركتها عقود القمع والحرب.

ورغم الزخم الذي يرافق هذا الإعلان، فإن الطريق ليس معبّدًا؛ تحديات كبرى تلوح في الأفق مثل صعوبة إجراء الانتخابات في بعض المحافظات المنهكة أمنيًا، وغياب ثقة واسعة بالعملية السياسية بعد سنوات من التزييف، وانعدام أحزاب راسخة قادرة على خوض منافسة جدية. لهذا يرى مراقبون أن هذه الانتخابات لن تكون مجرد حدث روتيني، بل امتحان أول لصدقية المرحلة الانتقالية وقدرتها على إنتاج برلمان يمثل السوريين بحق ويعيد الثقة إلى مفهوم الدولة والمؤسسات.

لماذا مهم؟

تُجرى الانتخابات البرلمانية في مناخ سياسي مختلف جذريًا عقب إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وتُعدّ هذه العملية الانتخابية ركيزة أساسية في مرحلة الانتقال السياسي الهادفة إلى بناء نظام حكم أكثر شرعية وتمثيلاً.

فهي الخطوة الأولى نحو تأسيس مؤسسات ديمقراطية تعكس إرادة الشعب، ووسيلة لمنح الشرعية الشعبية للسلطات الانتقالية التي تشكّلت بعد سقوط النظام السابق، كما تعكس هذه الانتخابات تلبيةً لمطالب السوريين بالحرية والاختيار التي رفعوها منذ انطلاق ثورتهم عام 2011. نجاحها من شأنه أن يؤسس لمسار سلمي ومستقر لنقل السلطة عبر صناديق الاقتراع، ويبعث برسالة بأن صفحة جديدة قد فُتحت نحو بناء دولة القانون والمواطنة.

يشير الباحث السياسي، محمد السكري، إلى أهمية ذلك، خلال حديثه لـ”نون بوست” قائلًا، “تحمل الانتخابات السورية للمجلس التشريعي أهمية استثنائية في سياق استكمال تشكيل النظام السياسي في البلاد”، حيث تُعدّ السلطة التشريعية الركيزة الأهم في تحديد طبيعة النظام السياسي، ولا سيما في رسم ملامحه بين الانفتاح أو الانغلاق السياسي.

أبرز تفاصيل النظام الانتخابي؟

انطلاقًا من إدراك الحكومة السورية الانتقالية أن الانتخابات تمثل خطوة مفصلية لإثبات الشرعية، أصدر الشرع في 2 حزيران/ يونيو 2025 المرسوم رقم (66) الذي قضى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب المكوَّنة من 11 عضوًا. وقد أُوكل إليها الإشراف على العملية الانتخابية عبر إنشاء هيئات فرعية ناخبة تنتخب ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، فيما يحتفظ الرئيس بتعيين الثلث المتبقي وفق المادة (24) من الإعلان الدستوري.

“لا يوجد تشاركية حقيقية في اللجنة”.. الباحث السياسي رضوان الأطرش يروي لـ #نون_سوريا تفاصيل القرار الرئاسي بتشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الشعب.@abobker1976 pic.twitter.com/6p3C4qNfhg

— نون سوريا (@NoonPostSY) June 18, 2025

بعد هذا القرار التأسيسي، دخلت اللجنة في سباق مع الزمن لوضع جدول زمني سريع ومكثف ينظم العملية الانتخابية. فقد خُصص أسبوع لتشكيل اللجان الفرعية في المحافظات، ثم 15 يومًا لاختيار الهيئات الناخبة، يليها فتح باب الترشح أمام الراغبين في عضوية المجلس، مع أسبوع مخصص لعرض البرامج الانتخابية. كما تقرر عقد مناظرات علنية بين المرشحين وأعضاء الهيئات الناخبة لضمان الشفافية وتقييم الكفاءة.

لكن الأمر لم يقتصر على الإجراءات الزمنية والتنظيمية، بل امتد إلى جوهر العملية نفسها، إذ وضع النظام الانتخابي المؤقت الذي صادق عليه الشرع، معايير صارمة ومتنوعة للترشح، فالمرشح يجب أن يكون سوري الجنسية قبل 1 أيار/ مايو 2011، وألا يكون قد خاض انتخابات رئاسية بعد ذلك التاريخ، كما يُستثنى أعضاء المجالس السابقة أو مرشحوها بعد عام 2011 ما لم يثبتوا انشقاقهم عن النظام. كذلك استُبعد كل من دعم النظام السابق أو انخرط في تنظيمات إرهابية، إضافة إلى دعاة الانفصال أو الاستقواء بالخارج.

ولتعزيز التمثيل والتنوع، انتقل المرسوم إلى تحديد بنية الهيئات الناخبة نفسها، فقسّمها إلى فئتين: الكفاءات (70%) وتشمل الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها، والأعيان (30%) وهم الشخصيات المؤثرة اجتماعيًا وفعاليات المجتمع المحلي. كما نصّ على ضمان تمثيل لا يقل عن 20% للنساء، مع مراعاة التوزع السكاني وتمثيل المهجرين داخليًا وخارجيًا.

أما على مستوى تعزيز الشفافية والرقابة، فطلبت اللجنة العليا للانتخابات من نقابة المحامين ندب محامٍ لكل دائرة انتخابية بصفة مراقب قانوني، على أن يعمل هؤلاء المحامون بتنسيق مباشر مع اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 60 لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة.

وهذا البعد الرقابي لا ينفصل عن جوهر النظام الانتخابي نفسه، إذ يؤكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، أن أبرز ما يميز النظام المؤقت هو آلية العمل المعتمدة: تشكيل لجان فرعية على مستوى المناطق، ولجان طعون، وأخرى تُكلَّف بترشيح أسماء أعضاء الهيئات الناخبة، بما يتيح تدقيقًا ومراجعة مستمرة لسلامة العملية.

ثم تطرح هذه الأسماء أمام المواطنين للطعن في هذه الأسماء، إذا لم تكن متوافقة مع الشروط والمعايير التي ستضعها اللجنة بالنسبة لاختيار أعضاء الهيئة الناخبة، وبعد ذلك يجري إقرار أعضاء الهيئة الناخبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لإجراء الانتخاب ضمن الهيئة الناخبة.

ملاحظات على النظام الانتخابي

يتضح أن هذه الانتخابات لن تكون اقتراعًا مباشرًا وشاملًا كما في النظم التقليدية، بل ترتيبًا مؤقتًا فرضته ظروف المرحلة الانتقالية. هذا الترتيب أثار تساؤلات مشروعة لدى السوريين حول مدى فعاليته، خاصة أنه يحدد شكل البرلمان الأول بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

وللإجابة عن هذه التساؤلات، يوضح الباحث في مركز عمران للدراسات، أيمن دسوقي، في حديثه لـ”نون بوست” أن “هناك حلولًا مثالية وأخرى واقعية قد لا تلبي كل الشروط، لكن في ظل غياب البنية التحتية اللازمة وتعذر تنظيم انتخابات مباشرة نزيهة وشاملة في عموم الجغرافيا السورية، يظل الانتخاب غير المباشر خيارًا عمليًا مؤقتًا”.

وإذا نظرنا إلى التجربة السورية نفسها، نجد أن هذه الآلية ليست جديدة بالكامل، إذ طُبقت بشكل أو بآخر في الشمال عبر المجالس المحلية أو مجلس الشورى التابع لحكومة الإنقاذ. ويشير دسوقي إلى أنه لا ضرر من اعتمادها مؤقتًا، ريثما تتوافر بيئة أكثر ملاءمة لإجراء انتخابات مباشرة. كما يلفت إلى أن تجارب دول أخرى أظهرت أن تحقيق التمثيل العادل لا يتحقق في أول انتخابات انتقالية، بل يحتاج إلى إصلاحات مؤسساتية وأطر قانونية داعمة، مع دور فاعل للمجتمع المدني في التوعية والمراقبة والمساءلة.

يُقرّ نوار نجمة أن الآلية الانتخابية المعتمدة ليست النموذج الأمثل ولا تمثل ديمقراطية مكتملة الأركان، لكنها برأيه الخيار الأكثر واقعية وملاءمة لمرحلة انتقالية حساسة كالتي تعيشها سوريا. فالحاجة الملحّة اليوم ليست لنظام انتخابي مثالي بقدر ما هي لوجود سلطة تشريعية فاعلة ومجلس شعب قادر على لعب دور كجسرٍ لتعزيز السلم الأهلي وإدارة التباينات داخل المجتمع.

لكن الجدل لم يقتصر على شكل الاقتراع، بل امتد أيضًا إلى صلاحيات الرئيس، إذ يمنحه النظام الانتخابي حق تعيين ثلث أعضاء المجلس. البعض اعتبر هذه الخطوة انتقاصًا من مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يصفه دسوقي بأنه انتقاد مشروع يعكس مخاوف من هيمنة السلطة التنفيذية. ومع ذلك، يرى أن هذه الصلاحية يمكن أن تُقرأ كضمانة لوجود كتلة داعمة للرئيس داخل المجلس، وربما تُستثمر مستقبلاً لتأسيس غرفة ثانية داخل البرلمان تحقق تمثيلًا أوسع وتوازنًا سياسيًا أكبر.

ويرى السكري أن هذه الصيغة قد تحمل بُعدًا مختلفًا، حيث تُعتبر آلية لإدارة التنوع داخل البرلمان وتعزيز منطق “التوافق” بين القوى المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج أقرب إلى الواقع السوري المعقد، حيث يصعب إيجاد بدائل عملية قابلة للتطبيق في الوقت الراهن.

حرمان مؤقت من المشاركة السياسية

لا شك أن نظام الانتخابات البرلمانية في سوريا يواجه جملة من التحديات، لكن التحدي الأبرز يتمثل في وجود مناطق لا تزال خارج سيطرة الحكومة الانتقالية، وهي الحسكة والرقة الخاضعتان للإدارة الذاتية، إضافة إلى السويداء التي تتحكم بها ميليشيات درزية. وأمام هذا الواقع، قررت اللجنة العليا للانتخابات إرجاء الاستحقاق في هذه المحافظات بسبب الظروف الأمنية التي تحول دون إجراء اقتراع سليم.

هذا القرار لم يأتِ من فراغ، إذ يوضح نوار نجمة أن اللجنة كانت تأمل خلال الفترة الماضية بحدوث انفراج أمني وسياسي يسمح بإتمام العملية الانتخابية، لكن الظروف لم تتحسن، مما دفعها إلى التأكيد على أن إرجاء الانتخابات هو الخيار الأقل ضررًا. وأشار نجمة إلى أن المقاعد المخصصة للمحافظات الثلاث ستبقى شاغرة، في إشارة إلى أن حقوق مواطنيها ستُصان حتى يحين موعد إجراء الانتخابات في ظروف أفضل وأكثر عدالة.

مع ذلك، لم يمر القرار بهدوء، ففي محافظة الرقة برزت أصوات معترضة من نخب سياسية وحقوقية وإعلامية وعشائرية ثورية، رأت أن الاستبعاد يشكل تمييزًا واضحًا ويقوض مبدأ السيادة الوطنية. وأكدت هذه النخب في بيان موجه للجنة العليا يوم السبت أن القرار “يمثل تعديًا على حق المواطنين في المشاركة وصناعة القرار السيادي، وانتقاصًا من هيبة ومشروعية مجلس الشعب كممثل لكل السوريين”.

لكن إلى أي مدى يُعتبر هذا القرار صائبًا؟ يجيب دسوقي، بأن القيادة السورية الانتقالية كانت أمام معادلة صعبة، فهي مضطرة للإسراع في تشكيل سلطة تشريعية فاعلة، لكنها تخشى أن يتحول هذا الاستحقاق إلى بؤرة صراع داخلي تهدد الاستقرار. لذلك، فإن إرجاء الانتخابات في المحافظات الثلاثة كان يهدف إلى كسب الوقت لفتح باب التفاوض مع القوى المسيطرة هناك، وهو خيار معمول به في دول عدة تواجه تحديات أمنية وسياسية مشابهة.

غير أن ثمة قراءة مغايرة يقدّمها السكري، إذ يرى أن تعامل الحكومة مع المسألة من منظور “الجغرافيا الوطنية” جعل المشاركة مشروطة بوحدة المجال السياسي للدولة. هذا التوجه، وإن كان مفهومًا، إلا أنه أدى عمليًا إلى حرمان مناطق مثل رأس العين وتل أبيض الواقعتين تحت سيطرة الحكومة السورية من حقها في المشاركة السياسية، وهو ما قد يضعف العقد الاجتماعي الناشئ ويترك ندوبًا في ثقة المواطنين.

ومع ذلك، يخلص السكري إلى أن المشهد السوري لا يزال محكومًا بثنائيات صعبة وندرة في الخيارات، وهو ما يفسر اللجوء إلى قرارات انتقالية من هذا النوع.

في المحصلة، ورغم كل ما يحيط الانتخابات البرلمانية الأولى في سوريا ما بعد الأسد من تحديات واعتراضات، تبقى هذه الخطوة بداية ضرورية لمسار طويل ومعقد نحو بناء دولة المؤسسات. فإما أن تنجح في ترسيخ الثقة وإعادة تعريف السياسة في وعي السوريين، أو تتحول إلى محطة انتقالية أخرى تعيد إنتاج الانقسام.