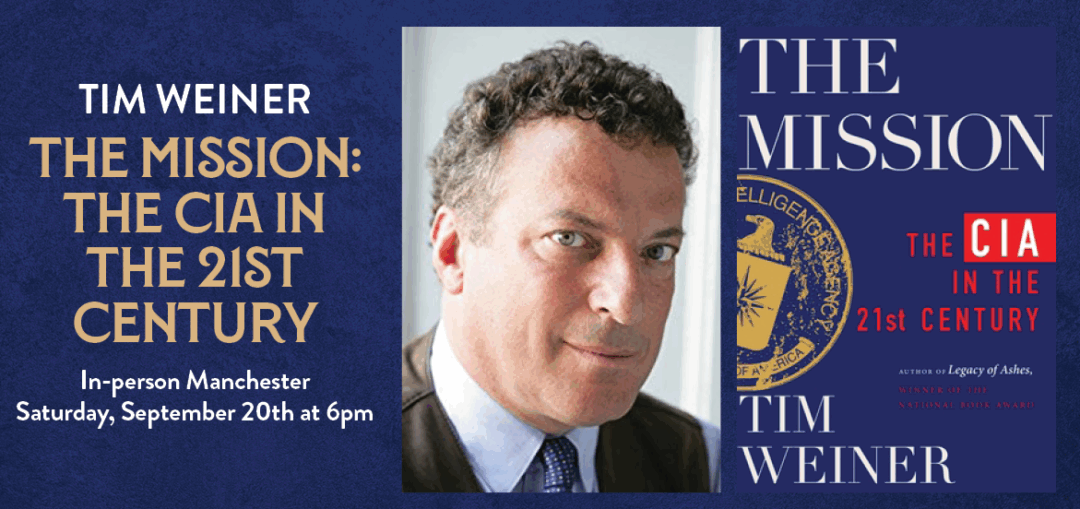

منذ أسابيع قليلة، أصدر الصحفي الاستقصائي الأمريكي تيم وينر كتابه الجديد “المهمة: الاستخبارات الأمريكية في القرن الحادي والعشرين”، وهو عمل يواصل فيه مشروعه في تفكيك تاريخ أكثر مؤسسة إثارة للجدل في تاريخ السياسة الأمريكية، بعد كتابه الأشهر “إرث من الرماد” الذي أحدث ضجة واسعة عام 2007، وفضح فيه إخفاقات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” منذ نشأتها وحتى نهاية الحرب الباردة.

بينما كان عمله الأول بمثابة “دفتر محاسبة” يوثّق سلسلة من الهزائم والعمليات المرتبكة التي جعلت الوكالة أقرب إلى قوة عمياء تسير خلف الأوهام، فإن “المهمة” يذهب إلى عمق الحاضر، ليكشف كيف تحولت الوكالة من جهاز معني بالمعرفة والتحليل، إلى قوة شبه عسكرية تخوض حروبًا سرية، وتتبنّى ممارسات خارج القانون، وتستجيب لضغوط سياسية أكثر مما تلتزم بالتحليل الموضوعي، وتغرق في دوامة الفوضى والتسييس.

وينر، الحاصل على جائزة “بوليتزر”، يلتقط الخيط من لحظة فارقة، وهي هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، التي أعادت الوكالة إلى قلب التاريخ، لكنها في الوقت ذاته حوَّلتها إلى جهاز مسكون بهاجس الحرب على الإرهاب، ومشدود بين نزعة التحليل البارد والعمليات الميدانية المتهورة، حتى بدا في لحظة ما وكأنه لم يعد جهاز استخبارات بالمعنى التقليدي، بل جيشًا سريًا بلا قيادة واضحة، يتصرف أحيانًا بلا رقابة بمعزل عن المؤسسات الأخرى.

إخفاق ما قبل 11 سبتمبر

ينطلق الكتاب من لحظة الانكسار الكبرى، فقد أخفقت الوكالة في استباق هجمات 11 سبتمبر رغم الكم الكبير من التحذيرات والتقارير التي تلقتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن خلال الأشهر التي سبقت الهجمات.

كان هناك إحساس متزايد بأن تنظيم “القاعدة” يخطط لشيء كبير على الأراضي الأمريكية، لكن الوكالة، المنقسمة بين محللين غارقين في تفاصيل المعلومات وضبَّاط عمليات يتصرفون وكأنهم في مغامرة مفتوحة، عجزت عن ربط المؤشرات ببعضها.

المفارقة التي يرويها وينر بمهارة أن بوش الابن نفسه تلقَّى أكثر من 30 إحاطة استخباراتية حذرت من أن “القاعدة” تخطّط لعملية كبرى ضد أهداف داخل الأراضي الأمريكية، لكن التكرار أفقد التحذيرات تأثيرها، كما أن إدارة بوش كانت أكثر انشغالًا بملفات أخرى، لتأتي الصدمة من حيث كان الجميع يتوقع.

حين انهار برجي التجارة في نيويورك، وجدت الوكالة نفسها في قلب العاصفة من جديد، لكن عودتها لم تكن إلى دورها الطبيعي كجهاز معني بجمع المعلومات وتحليلها، بل إلى موقع جديد كقائد ميداني في حرب مفتوحة على الإرهاب.

وبدلًا من مراجعة ذاتها بصدق، لجأت الوكالة إلى تضخيم قدرتها، فبعد يومين من الهجمات، وقف رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الوكالة، كوفر بلاك، أمام بوش وفريقه للأمن القومي، متعهدًا بالقضاء السريع على قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وخليفته أيمن الظواهري، ووعد الرئيس بأن “الذباب سيمشي على عيونهما” في غضون أسابيع.

هذا الخطاب المفعم بالحماسة، الذي حمل طابعًا دعائيًا أكثر مما عكس تقييمًا واقعيًا، وجد صدى إيجابيًا في البيت الأبيض، لكن داخل الوكالة نفسها، كان بعض المحللين المتمرسين يدركون أن ما يُعلن على الملأ لا يستند إلى قاعدة معلوماتية راسخة، وأن القدرات المتاحة لا تسمح بتحقيق مثل تلك الأهداف الطموحة.

مع ذلك، شكّل هذا النهج بداية ميل مؤسسي خطير نحو المبالغة والتهور، حيث بدأت الوكالة تعد بما لا تقدر على تحقيقه، والأسوأ أن هذا التحول لم يقتصر على اللغة أو الخطاب، بل سرعان ما انعكس في طبيعة الدور نفسه، إذ وجدت الاستخبارات الأميركية نفسها للمرة الأولى في موقع قيادة حرب فعلية، لا مجرد توفير المعلومات لصانعي القرار.

بهذا الخطاب، تحولت الوكالة إلى رأس حربة في الحرب، وامتلأ البيت الأبيض بشهية للانتقام، ولم يعد السؤال “كيف نعرف ما يخطط له العدو؟”، بل أصبح “كيف نضرب العدو قبل أن يضربنا؟” حتى ولو كان ذلك عبر أساليب تمزق الصورة التي لطالما حاولت أمريكا ترسيخها كقوة “أخلاقية” أمام العالم.

التحول إلى العنف المشرعن

في هذا المناخ المشحون، بدأت ملامح الانحراف تظهر بوضوح، فبدلاً من التركيز على تحسين قدراتها على جمع الحقائق بطرق استخباراتية، اندفعت الوكالة إلى عمليات استعراضية ترضي القادة السياسيين، وتمنح الوكالة دورًا بطوليًا في “الحرب على الإرهاب”.

وتجلَّى هذا الانحراف بوضوح فيما وصفه وينر بـ”مستنقع الفوضى”، بين ممارسات التعذيب التي تبنتها الوكالة، وإدارة سجون سرية حول العالم، وعمليات خطف، واستجوابات قسرية، وحروب في الظل، وتلاعب سياسي فاق حدود المعقول.

في أعقاب الصدمة، مُنحت الوكالة صلاحيات استثنائية لملاحقة “القاعدة” أينما كان، حتى بدت كما لو أنها فقدت هويتها الأصلية، لتتحول سريعًا إلى قوة شبه عسكرية تعمل في الظل، وتنفّذ ضربات سرية في بلدان عدة، وتدير معسكرات اعتقال سرية امتدت من تايلاند إلى أوروبا الشرقية، وتشرف على عمليات خاصة تتجاوز أحيانًا الجيش نفسه، وتبالغ في وعودها، ولا تحقق سوى نتائج كارثية.

كما لجأت الوكالة إلى ما سمّته “تقنيات الاستجواب المعززة”، وهي تسمية مخففة لأبشع أساليب التعذيب التي تضمنت الإيهام بالغرق والتعري والعزل المطوّل والحرمان من النوم وتعليق المعتقلين في أوضاع مؤلمة والتعذيب النفسي والجسدي، حتى باتت هذه الممارسات جزءًا من روتين عملها، لكنها لم توفر معلومات استخباراتية موثوقة كما كان يُروج لها، بل ألحقت بالوكالة وصمة يصعب محوها، وحوَّلتها في نظر الرأي العام العالمي إلى مؤسسة تمارس التعذيب بغطاء رسمي، وأدخلتها في مستنقع قانوني وأخلاقي عميق.

وتمثل قصة القيادي في تنظيم القاعدة، الفلسطيني زين العابدين حسين الشهير بـ”أبو زبيدة” مثالاً صارخًا على هذه الممارسات، فبعد اعتقاله في مارس/ آذار 2002، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا ناجحًا معه بالطرق التقليدية، لكن سرعان ما تدخلت “السي آي إيه”، واعتمدت برنامج “الاستجواب المعزز”.

لم ينتج عن هذه الأساليب سوى اعترافات مختلقة وروايات وهمية اختلقها المعتقل، لكن ما بدأ كإجراء استثنائي تحول إلى سياسة مؤسسية سرية، والأسوأ أن مشاهد التعذيب صُورت ثم أشرف بعض المسؤولين لاحقًا على تدميرها لطمس الأدلة، ما يعكس إدراكًا داخليًا بأن الوكالة تجاوزت حدودها الأخلاقية والقانونية.

ويشير وينر إلى أن بعض الوحدات داخل الوكالة تصرفت آنذاك كما لو كانت كيانات مستقلة بذاتها، تنفذ اغتيالات بحق من اعتبرتهم “إرهابيين” بعيدًا عن أنظمة الرقابة التي تقيّد الجيش الأمريكي، ما عزَّز صورتها كقوة غامضة لا يعرف الأمريكيون أنفسهم حدود سلطتها أو مدى استقلالها عن الرؤساء، وغذّى الشعور بأنها خرجت عن مسارها الأصلي.

كانت هذه اللحظة مفصلية، إذ بدأت الوكالة تفقد بوصلتها شيئًا فشيئًا، فبدلاً من أن تكون عينًا يقظة تراقب العالم، أصبحت ذراعًا تنفّذ سياسات الحرب في الظل، وتستجيب لرغبة الرؤساء في الفعل المباشر أكثر من حاجتهم إلى المعرفة الدقيقة.

كانت المشكلة – كما يوضح وينر – أن من يجلس في المكتب البيضاوي غالبًا ما يميل إلى الضباط الميدانيين بخطابهم المغامر ووعودهم السريعة أكثر من المحللين الحذرين الذين يقدمون صورة أكثر تعقيدًا وترددًا، لأن خطاب القوة والقدرة على التغيير يرضي الغريزة السياسية أكثر مما يرضي صوت العقل.

وهكذا انجرت الوكالة إلى حرب طويلة في أفغانستان، أعادت خلالها ترتيب أولوياتها لتضع العمل السري والعمليات الميدانية في المقدمة على حساب مهمتها التقليدية في الاكتفاء بتفسيرها، لكن كل ما أنفق من مليارات على مدى عقدين كاملين،، انهار في غضون أيام، مع انسحاب القوات الأمريكية وعودة حركة طالبان إلى الحكم مجددًا.

وعجزت “السي آي إيه” عن إنتاج معرفة حقيقية تمكّنها من فهم تركيبة المجتمع الأفغاني أو استشراف مآلات الحرب، لتضيف إخفاقًا جديدًا إلى سجل طويل من إخفاقاتها الإستراتيجية. وهكذا تحولت التجربة الأفغانية إلى مرآة لحدود القوة الأمركية، ولعجزها عن تحويل تفوقها العسكري والمالي إلى انتصارات حاسمة في حروب القرن الحادي والعشرين.

المهمة.. معرفة العالم أم تغييره؟

لم يكن هذا الانحراف مجرد خلل عابر، بل صار جزءًا من طبيعة الوكالة في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر، فقد تكررت إخفاقاتها في ملاحقة قادة القاعدة، وتبعثرت الموارد في ملاحقات غير مثمرة، وأدَّت عمليات اغتيال أو ضربات خاطئة إلى سقوط مدنيين، ما غذّى خطاب التنظيمات المتطرفة بدلًا من أن يضعفه.

وفي مطاردة أسامة بن لادن، ورغم بعض النجاحات الاستخباراتية، أضاعت الوكالة فرصة تاريخية في تورا بورا أواخر 2001، عندما وصلتها معلومات مؤكدة عن وجوده هناك، لكنها لم تتحرك بحسم لأن البنتاغون كان قد بدأ يوجّه أنظاره إلى العراق.

هكذا أفلت المطلوب الأول لعقد كامل في مثال يختصر مأساة “السي آي إيه”، الممثلة في جهاز أمني غارق في التشتت السياسي، ومثقل بالانقسامات والضغوط، ينجرف وراء أولويات لا علاقة لها بمهمتها الأصلية، ويركض في اتجاهات متناقضة، بينما يفلت الهدف من يديه.

يضيف الكتاب أيضًا بُعدًا مهمًا يتعلق بالانقسام داخل الوكالة نفسها، وينتهي وينر إلى طرح سؤال أوسع: ما هي “المهمة” الحقيقية للوكالة؟ هل كانت وظيفتها أن “تعرف” العالم عبر التحليل والاستخبارات، أم أن “تغيره” عبر المال والدعاية والعنف والعمليات السرية وفق مصالح واشنطن؟

منذ بدايات الحرب الباردة، كانت هناك محاولات للتوفيق بين هذين الدورين، لكن بعد 11 سبتمبر، انزلقت الوكالة تدريجيًا نحو الخيار الثاني، فباتت أقل اهتمامًا بالفهم وأكثر انخراطًا في محاولات تغيير العالم بوسائل قذرة، أحيانًا عبر انقلاب هنا أو عملية اغتيال هناك، لكن بثمن باهظ على صورتها وشرعيتها.

منذ ذلك الحين، أصبحت الوكالة – كما يصورها وينر – قوة تمارس التأثير المباشر في العالم، وتقود عمليات اغتيال بالطائرات المسيّرة، وتدير برامج سرية تفوق في بعض الأحيان ما يفعله الجيش، لتتحول بهذا المعنى إلى مؤسسة ذات طابع قتالي أكثر من كونها جهازًا معرفيًا.

وفي ساحات أخرى مثل ليبيا، ظهرت الوكالة وكأنها تعمل بمعزل عن وزارة الخارجية والجيش، لكن هذه المحاولات،عمّقت الانطباع بأنها جهاز خارج السيطرة، ولم تؤدِّ سوى إلى نتائج عكسية، فزادت من فوضى العالم، وأضعفت صورة أمريكا.

تسييس الاستخبارات

مع كل هذه الانحرافات، دخلت الوكالة مرحلة جديدة من التسييس الصريح، ففي عهد بوش الابن، تصاعد الضغط السياسي بشكل غير مسبوق، وانحنت الوكالة – المنهكة من إخفاقها في استباق هجمات سبتمبر – أمام ضغوط البيت الأبيض لتأكيد مزاعم حول وجود أسلحة دمار شامل في العراق.

لم تكن التقارير المضللة التي قُدمت إلى البيت الأبيض والبنتاغون حول امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل، نتيجة يقين استخباراتي، بل استجابة لضغوط إدارة بوش الباحثة عن ذريعة لتبرير غزو العراق عام 2003، وهو القرار الذي ثبت لاحقًا أنه قائم على معلومات استخباراتية خاطئة.

ومع أن بعض الضباط حذروا من هشاشة هذه المزاعم، فإن صوت السياسة غلب صوت التحليل. يصف أحد الضباط لوينر الأمر بمرارة: “هؤلاء كانوا كانوا سيغزون العراق حتى لو كان لدى صدام رباط مطاطي ومشبك ورق يمكن أن يؤذي عينك”.

ومع سقوط بغداد وغياب أي أثر للأسلحة المزعومة، تلقت الوكالة واحدة من أقسى الضربات لمصداقيتها أمام الداخل والخارج، وأصبحت في نظر كثيرين أداة في يد السياسيين أكثر من كونها مؤسسة مستقلة تحرس الحقيقة.

هكذا تجسّد التسييس في أوضح صوره، فبدلًا من أن تقول الوكالة الحقيقة للرئيس، حادت بعيدًا عن وظيفتها الأصلية لتقول للرئيس ما يريد سماعه. هنا، يوضح وينر أن التسييس لم يكن عرضًا جانبيًا، بل أصبح جزءًا من عمل الوكالة، يوجّه قراراتها ويرسم أولوياتها.

ثم في عهد باراك أوباما، ورغم إنهاء برنامج التعذيب العلني والانسحاب من العراق، لم تستعد الوكالة دورها التقليدي، بل تحوَّلت الطائرات المسيرة إلى أداتها المفضلة، وحلَّت عمليات الاغتيال عن بُعد محل غرف الاستجواب السوداء، ورغم أنها كانت أقل صخبًا، إلا أنها حملت الإشكاليات الإشكاليات الأخلاقية والسياسية ذاتها: سقوط مدنيين، وتصاعد مشاعر العداء لأمريكا، وتعميق صورة الوكالة كقوة قاتلة أكثر منها جهازًا معرفيًا.

ومع ذلك، فإن أخطر لحظة في علاقة الوكالة بالسياسة لم تكن في عهد بوش أو أوباما، بل مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصة بعد تشكيكه تشكيكه في مصداقية تقاريرها حول تدخل روسيا في الانتخابات لصالحه عام 2016، ووقف – في لحظة شهيرة – بجوار الرئيس الروسي في هلسنكي ليعلن أنه يميل إلى تصديق فلاديمير بوتين أكثر من استخبارات بلاده.

للمرة الأولى، لم تعد المشكلة في “تسييس الوكالة” من قبل الإدارة الأمريكية، بل في عدم إخفاء ازدرائه للاستخبارات، واتهامه لها بمحاولة تقويض شرعيته، بل اعتبرها جزءًا من “الدولة العميقة” التي تسعى لإسقاطه، لتتحول علاقته بالوكالة من أزمة مهنية إلى أزمة ثقة وجودية، وتظهر كما لو أنها في مواجهة مع سيد البيت الأبيض.

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، الأخطر أن ترامب سعى لتسييس تقارير الوكالة، واستخدامها كأداة سياسية ضد خصومه، وضغط على مسؤوليها لتطويع المعلومات بما يخدم أجندته الشخصية، حتى أنه دفع مديرها جون راتكليف إلى إرسال قوائم حساسة عبر البريد غير الآمن، فقط لإرضاء مطالبه غير المسبوقة، بينما سرَّبت شخصيات استخباراتية مخضرمة مخاوفها إلى الإعلام، معتبرة أن الرئيس نفسه صار تهديدًا للأمن القومي.

وفي أحدث مثال صارخ على تسييس الاستخبارات، أعلن ترامب، في يونيو/ حزيران الماضي، على الهواء مباشرة أن الضربات التي أمر بها ضد المنشآت النووية الإيرانية حققت “نجاحًا مذهلًا”، ودمَّرت الأهداف بالكامل، لكن حماسة ترامب لم تدم طويلاً، إذ سرعان ما أظهرت التقديرات الأولية لوكالة استخبارات الدفاع أن الأضرار كانت محدودة، ولم تُعرقل المشروع الإيراني إلا لأشهر قليلة.

دفع الغضب ترامب إلى التمسك بروايته، فيما سارع مدير “سي آي إيه” جون راتكليف إلى الطعن في تقرير وكالة الدفاع التي أُقيل مديرها بسببه، وقدَّم قراءة أكثر توافقًا مع خطاب الرئيس، مؤكّدًا أن المواقع “تضررت بشدة”، في مشهد عكس بوضوح كيف يمكن أن تتحول أجهزة الاستخبارات إلى أداة لتثبيت السردية السياسية بدل قول الحقيقة.

هكذا ينسج وينر صورة قاتمة للوكالة كمؤسسة انزلقت من كونها جهاز يُفترض أن يقف على مسافة من السياسة، إلى أداة في يد الرؤساء، تُستغل لإضفاء شرعية على قرارات عسكرية أو لخوض معارك داخلية، وتاهت بين رغبة السياسيين في التلاعب بها ورغبتها هي في لعب دور أكبر مما تحتمل، ما أدَّى إلى تضاؤل استقلاليتها سواء بالانصياع للإدارة أو بالتصادم معها، وتفاقمت الشكوك حول قدرتها على أداء مهمتها الأساسية.

في النهاية، يترك الكتاب سؤالاً بلا إجابة واضحة: هل تستطيع الوكالة العودة إلى مسارها الصحيح كجهاز للمعرفة والتحليل، في عصر يواجه تحديات كبرى من الصين وروسيا والذكاء الاصطناعي، أم أن الانحراف عن المسار صار جزءًا من هويتها التي لا عودة منها؟