فأر منزوع الأحشاء يخفي رسالة سرية، وحمامة مزودة بكاميرا بدائية صغيرة على صدرها. مشهدان يبدوان اليوم أقرب إلى لقطات من فيلم تجسس قديم، لكنهما كانا في زمن الحرب الباردة أدوات حقيقية في يد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

كان استخدم الفأر لنقل الوثائق بين العملاء عبر أحشائه المفرغة، بينما كانت الحمامة وسيلة استطلاع قبل اختراع الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية، تحلّق فوق الأهداف المحددة وتعود محمّلة بصور دقيقة.

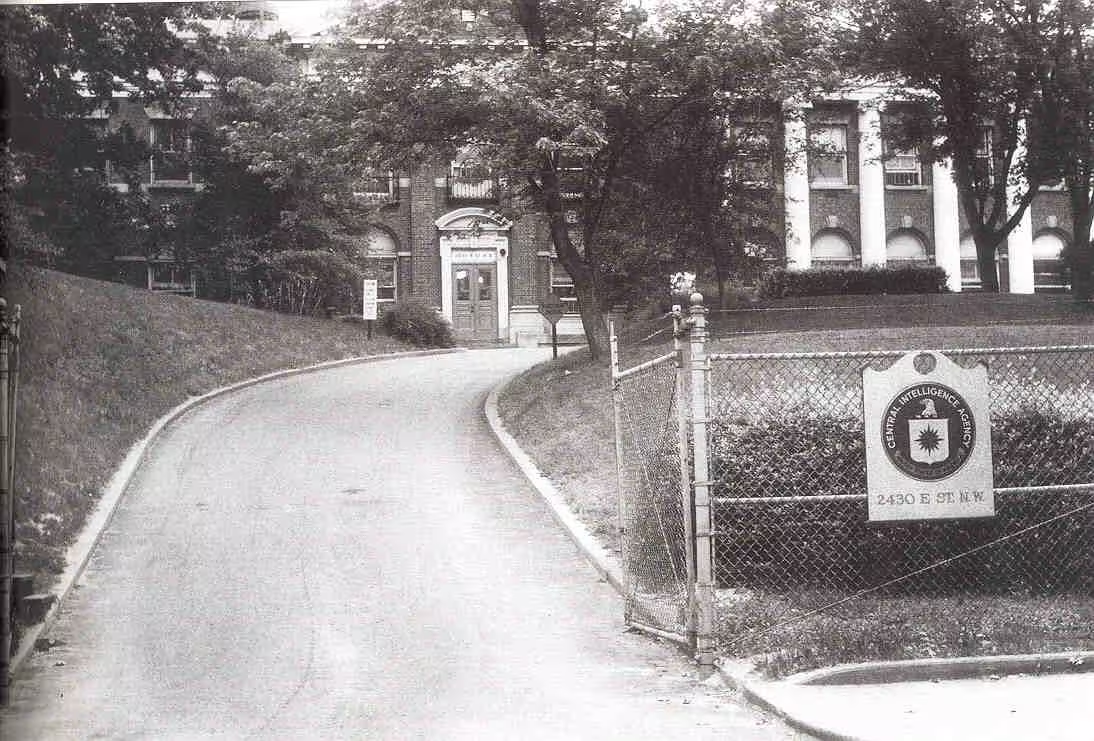

هذه الابتكارات وغيرها يعرضها متحف الاستخبارات اليوم بفخر، جنبًا إلى جنب مع مقتنيات أخرى مثل بندقية أسامة بن لادن التي صودرت يوم مقتله، لتسويق صورة الاستخبارات الأمريكية كحارس للمصالح القومية وتوثيق تاريخها منذ تأسيسها عام 1947، بما فيه من تجسس وعمليات سرية.

غير أن خلف هذه الواجهة البرّاقة، يكمن فصل مظلم في هذا التاريخ لا يُسمح بعرضه أمام الزوَّار، فبينما كانت الفأرة والحمامة أدوات بدائية لجمع المعلومات، هناك مشروع سري اجتاز حدود التجسس التقليدي على الأعداء أو مراقبة الخصوم، فاقتحم أدمغة البشر، محاولًا تفكيكها تطويعها عبر تجارب نفسية وعقاقير مهلوسة وصدمات كهربائية.

مشروع مرعب من وحي الحرب الباردة

في أجواء الحرب الباردة، وقف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ألن دالاس، في 13 أبريل/ نيسان 1953، ليُلقي خطابًا عن أخطار الشيوعية، وما سماه بـ”حرب العقول”، وسط اعتقاد واسع أن السوفييت أتقنوا فن السيطرة على العقول، وهذا يفسر سرعة انتشار أفكارهم بين الشعوب.

وفي خضم الحرب الكورية، بلغ التوتر ذروته حينما ادَّعت واشنطن أن أسراها العائدين بدوا متأثرين بدعاية شيوعية، ما أثار مخاوف من امتلاك المعسكر الشرقي تقنيات جديدة من “غسيل الدماغ” قادرة على السيطرة على العقول البشرية وتحويلها إلى أسلحة.

وتحت مظلة “حماية الأمن القومي”، بدأت تجارب سرية على البشر، قُدمت تحت غطاء البحث العلمي، لكنها كانت في حقيقتها انتهاكات صادمة لحقوق الإنسان، إذ لم تقتصر التجارب على مختبرات مغلقة، بل امتدت بتمويل خفي من الاستخبارات إلى جامعات ومستشفيات ومراكز بحثية وسجون ومراكز أدوية عبر الولايات المتحدة وكندا.

هناك، جرت أكثر التجارب إثارة للرعب تحت إشراف الطبيب النفسي الأمريكي سيدني غوتليب، الذي عُرف بلقب “كيميائي الجنون” ورجل “العمليات السوداء”، وجنّدته وكالة الاستخبارات المركزية للبحث عن عقار قادر على غسل الأدمغة وتحويلها إلى سلاح ضد الخصوم، ليقع اختياره على مادة “ثنائي إيثيلاميد حمض اللايسرغيك”، المعروفة اختصارًا بـ”إل إس دي” (LSD).

الطريق المحرَّم إلى العقل البشري

لم يأتِ “إم كي ألترا” من فراغ، فقد سبقه مشروعًا “بلو بيرد” (Bluebird) و”أرتيشوك” (Artichoke) في أواخر الأربعينيات. الأول ركَّز على استخدام التنويم المغناطيسي وأساليب تعديل السلوك لتدريب أشخاص على مقاومة انتزاع أسرار حساسة منهم، بينما ذهب الثاني أبعد، مستقصيًا إمكانية دفع إنسان للقتل عبر مزيج من التنويم وإدمانٍ قسري ثم سحبٍ مفاجئ للمنشطات لتهشيم مقاومته.

تطور المشروعان حتى بلغا ذروتهما في “إم كي ألترا”، النسخة الأكثر شمولاً وقسوة، حيث استخدمت الوكالة خليطًا معقدًا من العقاقير والمواد الكيميائية مثل الباربيتورات والأمفيتامينات والمخدرات المهلوسة، وكان أكثرها إثارة للقلق هو عقار “إل إس دي” القادر على إحداث تحولات عميقة في وعي الإنسان وإدراكه للواقع.

كانت التجارب تبدأ بحقن جرعات عالية تُدخِل الشخص في حالة غيبوبة، ثم يُعاد إلى الواقع بعنف عبر صدمات مضادة. أحيانًا كان ذلك يتم بحقن مادة “باربيتورات” المخدرة في ذراع، وفي الذراع الأخرى مادة “أمفيتامين” المنشطة في اللحظة نفسها، مما أدَّى في كثير من الأحيان إلى الوفاة.

ومن بين الأساليب الأكثر تطرفًا، استخدم المشروع ما يُعرف بـ”تقنية بيج راسل”، وهي صدمات كهربائية قوية ومتكررة تصل شدتها إلى 40–75 ضعف العلاج بالصدمة التقليدي، صُممت لمحو الذاكرة عمليًا.

كما شملت التجارب الأولى ما عُرف بـ”عملية ذروة منتصف الليل”، حيث استُخدمت نساء كـ”بغايا” لاستدراج رجال إلى ما عُرف بـ”المنازل الآمنة” التابعة لوكالة الاستخبارات في سان فرانسيسكو ونيويورك وكاليفورنيا.

بمجرد وصول الضحايا، تخضع أجسادهم وعقولهم لتجارب سرية شملت إعطاؤهم مادة “إل إس دي” دون علمهم، بينما يراقب عملاء الاستخبارات تصرفاتهم بسخرية ولامبالاة خلف مرايا ذات اتجاهين.

المثير أن هذه التجارب افتقرت لأي رقابة حقيقية، إذ تحولت أجواؤها إلى ما يشبه الحفلات الصاخبة، حيث انغمس العملاء أنفسهم في تعاطي المخدرات ومرافقة النساء بدلًا من الالتزام بصرامة البحث.

وجه المشروع المرعب

من بين كل هذه المشاهد العابرة، وقعت بعض أخطر التجارب في “معهد آلان” التذكارى بجامعة ماكغيل في مونتريال بكندا، حيث أشرف الطبيب الكندي سيئ السمعة، دونالد إيوان كاميرون، على تجارب قاسية طالت مرضى لم يكونوا يتوقعون شيئًا من هذا القبيل، حتى ارتبط الجانب الأشد رعبًا باسمه مباشرة.

ابتكر كاميرون أساليب تعذيب نفسي وطبي مرعبة صارت مرادفًا لفظاعة المشروع، أولها ما أسماه “القيادة النفسية”، حيث يجبر المريض على الاستماع إلى رسالة قصيرة مسجلة تُعاد مئات آلاف المرات على مدى أيام أو أسابيع، في محاولة لاختراق وعيه وترسيخ أفكار جديدة داخله.

لكن هذا الأسلوب لم تكن إلا مقدمة لمرحلة أشد قسوة سمَّاها كاميرون “إزالة النمط”، ويتعرض خلالها المريض لجرعات هائلة من العقاقير المهلوسة مثل “إل إس دي”، تزامنًا مع جلسات صدمات كهربائية قوية ومتواصلة هدفها إرجاع المريض إلى حالة نفسية طفولية ومحو ذاكرته تقريبًا، ليصبح صفحة بيضاء قابلة لإعادة برمجته وفرض سلوكيات جديدة.

وكانت النتيجة أن بعض المرضى – وكثير منهم دخل المستشفى لأعراض عادية مثل اكتئاب ما بعد الولادة – خرجوا من هذه الجلسات كأنهم أطفال يعجزون عن أداء أبسط مهامهم اليومية أو يتحدثون بشكل طبيعي، ويفقدون ذكريات أساسية ويعاملون أحبائهم كغرباء، وتنهار وظائفهم وأسرهم أمام أعينهم، في حين لم يُعرف مصير آلاف آخرين ممن خضعوا لهذه لتجارب كاميرون، وهل نجا أحد منهم أو تذكّر شيئًا.

في روايتها “لغز القرد” (1994)، تكشف الكاتبة والصحفية الكندية إليزابيث نكسون أن والدتها كانت من بين من خضعوا لعلاج تحت إشراف الدكتور كاميرون الذي رسّخ في مكانة مهنية بارزة، وشغل مناصب قيادية في المجتمع الطبي الأمريكي، وكان صديقًا مقربًا لألن دالاس، وتمتد جذور العلاقة بينهما حتى “محاكمة نورمبرغ” وما بعدها.

مع انفتاح بعض الأرشيفات في السبعينيات وتفعيل قانون حرية المعلومات، وتحديدًا بعد أوامر رئاسية في عهد جيرالد فورد، انكشفت حقائق مروعة عن ممارسات كاميرون، بما في ذلك استخدام عقاقير مهلوسة وسموم عصبية مثل “الكورار” (Curare) المأخوذة تقليديًا من سموم سهام الصيد في أمريكا الجنوبية، بهدف إعادة برمجة المرضى، دون تحقيق نتائج علاجية حقيقية تُذكر، مما كشف هول الانتهاك الإنساني والعلمي الذي مارسته مؤسسات يفترض أن مهمتها هي الشفاء لا التعذيب.

البشر كـ”فئران تجارب”

في مطلع الخمسينيات، أبرم سيدني غوتليب صفقة مع وكالة الاستخبارات لشراء المخزون العالمي من عقار مادة “إل إس دي” مقابل 240 ألف دولار، ثم وزّعه على مستشفيات نفسية وسجون ومختبرات سرية في الولايات المتحدة وكندا، إضافةً إلى مراكز احتجاز تديرها واشنطن في اليابان والفلبين وألمانيا.

لهذا السبب خلّف المشروع أعدادًا يصعب حصرها من الضحايا، لكنهم لم يكونوا جنودًا أو متطوعين واعين بما يحدث، وكثير من قصصهم المرعبة لم يُكشف عنها بعد.

كان بعضهم مرضى نفسيون دخلوا المصحات بحثًا عن علاج، فانتهى بهم الأمر فاقدين للذاكرة أو القدرة على الحياة الطبيعية، كان آخرون سجناء في المؤسسات الفيدرالية جرى إيهامهم بأنهم يشاركون في تجارب لتحسين حالتهم، وحتى مواطنين عاديين في الأماكن العامة استُخدموا دون علمهم أو موافقتهم، واُستخدموا كحقول تجارب رخيصة.

هناك أيضًا طلاب وأفراد من المجتمع المدني لم يعرفوا أنهم جزء من مشروع سري إلا بعد عقود، وأحيانًا طلب غوتليب من باحثين وعلماء حقن متطوعين بعقاقير دون أن يكشفوا لهم حقيقتها، لقياس قدرتها على تغيير السلوك ودفع الأفراد إلى تصرفات لا تنسجم مع شخصياتهم، في محاولة للوصول إلى “الوصفة المثالية” للتلاعب بالعقول.

ولإضفاء طابع علمي على هذه التجارب وتوفير غطاء لتمويل بحوث مرتبطة بالسيطرة على السلوك البشري والتعذيب وتقنيات الاستجواب تحت الإكراه، أُنشئت في نيويورك عام 1954 “جمعية بحوث البيئة البشرية” برئاسة طبيب الأعصاب هارولد جي وولف.

تحت هذه الواجهة الأكاديمية، امتدت التجارب إلى خارج الولايات المتحدة حتى عام 1965، محاطة بسرية مشددة حالت دون معرفة حجم ضحاياها أو نطاقها الكامل، مع مراسلات مشفّرة ونُسخ منشورة معدّلة تُخفي النسخ السرية التي أودعت في أرشيف الاستخبارات.

القاسم المشترك بين الغالبية العظمى من المشاركين كان غياب الموافقة الواعية ب طبيعة المخاطر، ما جعل المشروع انتهاكًا صارخًا لمبادئ “ميثاق نورمبرغ“، وحجر زاوية في جدل أخلاقي وقانوني لا يزال مستمرًا.

الأخطر أن ضحايا البرنامج لم يقتصروا على السجناء والمرضى، بل شمل موظفين حكوميين، مثل فرانك أولسون، الباحث في الجيش الأمريكي الذي حُقن بمادة “إل إس دي” دون علمه، ثم عُثر عليه ميتًا بعد أيام إثر سقوطه من نافذة فندق في نيويورك.

ورغم تسجيل الحادثة رسميًا كـ”انتحار”، إلا أن عائلته وخبراء مستقلين رجَّحوا فرضية الاغتيال لإسكاته بعدما بدأ يشكك في أخلاقيات المشروع. وبعد تشريح ثانٍ للجثة بعد مرور 41 عامًا، كشفت فرق الطب الشرعي عن آثار دفع، لا سقوط طوعي، ما أعاد فتح النقاش حول ظروف وفاته الحقيقية.

لاحقًا، حصلت عائلته على تسوية قدرها 750 ألف دولار واعتذار من الرئيس جيرالد فورد ومدير وكالة الاستخبارات آنذاك ويليام كولبي، في خطوة أثارت تساؤلات: إذا لم تكن الوكالة متورطة، فما الحاجة للاعتذار الرسمي والتعويض السخي؟

تفيد التقارير بأن من أعطى أولسون عقار “إل إس دي” هو غوتليب، الملقب بـ”الساحر الأسود” و”محترف الحيل القذرة”، والذي موّل وطوّر تقنيات تهدف إلى سحق الروح البشرية حتى درجة الاعتراف بما يُطلب منها، ومع ذلك لم يُفتح تحقيق قضائي جديد.

كان هناك آخرون خاضوا تجارب “إل إس دي” السرية بطريقة مختلفة، من بينهم الكاتب كين كيسي، مؤلف رواية “طار فوق عش الوقواق”، الذي تطوع خلال دراسته بستانفورد للمشاركة في تجارب المشروع، ليحوّل لاحقًا تجربته إلى ركيزة ثقافية عبر استضافة ما عُرف باسم “اختبارات الأسيد” (Acid Tests)، وهي حفلات حفلات غريبة نظمها عملاء “سي آي إيه”، وجمعت المخدرات بالموسيقى الحية لفرق مثل فرقة الروك الأمريكية “غريتفول ديد” (Grateful Dead).

هذه الحفلات غذَّت ثقافة “الهيبيز” في الستينيات كحركة مضادة للاستهلاكية والعسكرية، وأسهمت في بروز الموسيقى المخدرة، لكنها لم تكن مجرد لحظات مرح، بل امتدادًا لممارسات سرية تركت كثيرين محطمين نفسيًا أو فاقدين للذاكرة، لتكشف المفارقة بين ضحية أُسكت قسرًا، وهو فرانك أولسون، ورائد حوّل التجربة إلى دعوة للحب والسلام، وهو كين كيسي.

نهاية المشروع المروِّع

بعد سنوات من هذه التجارب السرية، ومع تزايد الضغط الإعلامي والسياسي، بعد فضيحة “ووترغيت” عام 1972، بدأ الغموض يتلاشى، واضطرت أجهزة الاستخبارات لمواجهة فضائحها الأخلاقية والقانونية، ما أدى إلى إعلان إنهاء مشروع “إم كي ألترا” في العام التالي.

وفي محاولة لمحو الأدلة، أصدر مدير وكالة الاستخبارات المركزية المُعيّن حديثًا حينها، ريتشارد هيلمز، أمرًا بتدمير جميع ملفات المشروع، في محاولة لإخفاء الأدلة عن التجارب السرية على البشر.

لم تكن هذه الوقائع لتتكشف لولا جهود المبلّغَين والصحفيين، أبرزهم جون ماركس، الذي وثّق وقائع البرنامج في كتابه “البحث عن المرشح المنشوري”، وأسهم عمله في دفع الكونغرس لإجراء جلسات استماع منتصف السبعينيات، اعترفت خلالها ضمنيًا بوجود البرنامج وانحرافه عن المعايير الأخلاقية، غير أن اعترافها بدا أحيانًا جزئيًا ومتحفّظًا، مقارنة بشهادات الضحايا التي أكدت وعي الوكالة الكامل بانتهاكها الأخلاقي والقانوني لأجل أهداف عسكرية وسياسية، لا علاجية.

لم تتوقف الفضائح عند اعترافات الوكالة المنقوصة، إذ كشف مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” عام 1974 للصحفي سيمور هيرش عن شبكة واسعة من الانتهاكات، بينها تجسس وكالة الاستخبارات على النشطاء المناهضين للحرب والمعارضين الآخرين في سنوات نيكسون.

أدَّى هذا التحقيق إلى تأسيس “لجنة تشيرش” عام 1975، للتحقيق في الأنشطة غير القانونية للاستخبارات الفيدرالية، لكن الكشف الكامل عن المشروع تطلب دمج جهود لجان بايك وروكفلر، بعد العثور على مستندات لم تُدمّر أثناء محاولة هيلمز لإخفاء الأدلة.

رغم ذلك، عاد معظم الناجين لتحمّل صدمة ما جرى بصمت، حاملين آثار التجارب النفسية والجسدية حتى قبورهم، ولم يتلقَ الكثيرون اعتذارًا رسميًا أو تعويضًا، ما دفع أبناء بعض الناجين في كندا لمقاضاة المؤسسات المسؤولة سعيًا لإنصاف ومحاسبة لم تُنجز بعد.

بعد 3 سنوات من توقف المشروع، أصدر الرئيس جيرالد فورد الأمر التنفيذي 11905 لإصلاح جزء كبير من مجتمع الاستخبارات، استجابة لنتائج تحقيق لجنتي تشيرش وبايك التي كشفت ممارسات سرية للأجهزة الاستخباراتية.

ورغم الإصلاحات، ظل القلق قائمًا من أن العدالة لم تكن كافية، وأن وكالات الاستخبارات قد تعمل فوق القانون، إذ يمكن لوكالة الأمن القومي تحويل قدراتها ضد المواطنين أنفسهم ومراقبة كل وسائل الاتصال للمواطنين في أي وقت.

لم يعد هناك مكان للاختباء، كما حذَّر فرانك تشيرش، مؤسس “لجنة تشيرش” قائلاً: “إذا استولى ديكتاتور يومًا على السلطة، فإن وكالة الأمن القومي يمكنها تمكينه من فرض طغيان كامل، ولن يكون هناك وسيلة للمقاومة”.

إرث المشروع المعاصر

في العصر الحديث، تسللت أساليب وقصص “إم كي ألترا” المرعبة إلى الثقافة الشعبية، فتجدها مستوحاة في أفلام ومسلسلات تتناول السيطرة على العقل والتلاعب النفسي وخلق عوالم مراقبة.

على سبيل المثال، يُستلهم مسلسل “أشياء غريبة” (Stranger Things) من “مشروع مونتوك” المليء بالتحكم العقلي والخرافات العلمية، والذي قد يكون مجرد أسطورة، لكنه يحمل تشابهًا كبيرًا مع “إم كي إلترا”، بينما يقدم فيلم“عرض ترومان” (The Truman Show) حياة شخصية تحت المراقبة المستمرة والتلاعب، ما يعكس صدى تجارب الوكالة السرية في وعي الجماهير.

كما ارتبط المشروع بعشرات الحكايات التي تمتد إلى اغتيالات سياسية وخلق قتلة “مبرمجين”، ورغم أن كثيرًا منها يفتقر إلى دليل، إلا أنه يعكس صدمة الجمهور من حجم التجارب السرية، لدرجة جعلتهم مستعدين لتصديق أي شيء مرتبط به.

وحتى اليوم، ما زال كثيرون يعتبرون المشروع دليلاً على أن الحقيقة أحيانًا أكثر رعبًا من الخيال، ليصبح رمزًا للوجه المظلم للدولة العميقة، واستدعائها كلما أثيرت قضايا السيطرة على العقل أو المشاريع السرية. حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، يميل بعض منظري المؤامرة إلى ربط مشاهير مثل ليدي غاغا وبيل كلينتون بتأثيرات محتملة للمشروع.

هناك أيضًا قصص أكثر غرابة، مثل رائدة الفضاء هايديماري ستيفانيشين بايبر، التي أُشيع فقدان وعيها خلال مؤتمر صحفي نتيجة التنويم قبل الكشف عن أسرار الأجسام الطائرة المجهولة، لكن كثيرًا من هذه الروايات يبالغ الإعلام والخيال الشعبي في تضخيمها.

كذلك ارتبطت شائعات بمجرمين مثل السفاح الذي روّع أمريكا تشارلز مانسون، الذي ربط البعض دوره العنيف بتجارب وكالة الاستخبارات، وكذلك العالم تيد كازينسكي المعروف بـ”أونابومبر”، الذي خضع في جامعة هارفارد لتدريبات محاكاة الاستجواب النفسي وتجارب مخدر “إل إس دي” تحت إشراف وكالة الاستخبارات وأستاذه هنري موري، قبل أن ينفذ سلسلة هجمات عبر قنابل معقدة أرسلها بالبريد، وأدَّت إلى عشرات القتلى والجرحى، ما يطرح تساؤلاً مقلقًا: هل كان جزء من هذا العنف نتيجة للتجارب النفسية والتعذيب النفسي الذي تعرض له؟

لا أحد يستطيع التأكد من أن وكالة الاستخبارات أوقفت جميع الأنشطة غير القانونية ضد المدنيين، وقد يكون مشروع “إم كي ألترا” قد تطور أو أعيد تسميته ضمن مشاريع سرية أخرى عميقة داخل الوكالة، ما يزيد المخاوف من احتمالية إعادة إنتاج ما هو أسوأ “إم كي ألترا” بأدوات جديدة.