منذ سقوط نظام بشار الأسد، دخلت سوريا مرحلة جديدة تَعدُّ بمستقبل مختلف عن العقود الماضية التي سيطر فيها حزب البعث على كل مفاصل الدولة، وأخضع الحياة البرلمانية لمجرد شكلٍ لا مضمون له. فقد كان مجلس الشعب، على مدار أكثر من أربعة عقود، أداة شكلية لتمرير قرارات السلطة التنفيذية، عاجزًا عن ممارسة أي دور تشريعي حقيقي أو رقابي فاعل. لم يعرف السوريون برلمانًا يعبّر عنهم أو يدافع عن مصالحهم، بل عرفوا مؤسسة مصممة لتكريس الاستبداد وتثبيت الدكتاتورية. لذلك، فإن انعقاد أول انتخابات لمجلس الشعب بعد التحرير يشكّل حدثًا فارقًا في الوعي الجمعي السوري، ليس بوصفه استحقاقًا انتخابيًا عاديًا، بل باعتباره لحظة تأسيسية جديدة لشرعية وطنية غابت طويلًا.

هذه الانتخابات تأتي في ظل سياق انتقالي بالغ التعقيد، إذ تحاول سوريا أن تتجاوز مرحلة القمع والهيمنة المطلقة، وتدخل في طور بناء مؤسسات حديثة تستند إلى التمثيل الحقيقي والمشاركة الواسعة. وهنا تكمن الرمزية الكبرى، فإعادة الحياة البرلمانية ليست مجرد مسألة تقنية تتعلق بتوزيع المقاعد أو تنظيم الطعون، بل هي عملية استعادة الثقة بين المجتمع والدولة، وترسيخ لفكرة أن السلطة التشريعية يمكن أن تكون صوت الشعب وحارسة مصالحه. إن الحديث عن برلمان منتخب في سوريا ما بعد الأسد يفتح الباب أمام إعادة الاعتبار لدور التشريع والرقابة، بوصفهما ركيزتين لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الاستقرار والتوازن بين السلطات.

في هذا التكثيف السريع نمر على مراحل الحياة البرلمانية والتشريعية في سوريا وصولًا إلى انتخابات اليوم التي يحاول السوريون إيجاد صوت حقيقي يمثلهم.

البداية البرلمانية

مرت الحياة البرلمانية في سوريا بين عامي 1877 و1946 بمراحل تأسيسية فارقة، ففي ظل الدولة العثمانية، شهدت البلاد أول تجربة انتخابية عام 1877 حين شاركت سوريا ولبنان بسبعة نواب (أربعة مسلمين وثلاثة من غير المسلمين) في مجلس المبعوثين العثماني، واستمر هذا التمثيل حتى انهيار الدولة العثمانية عام 1918.

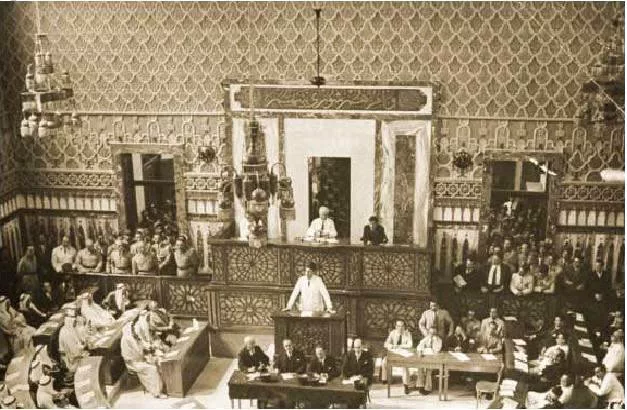

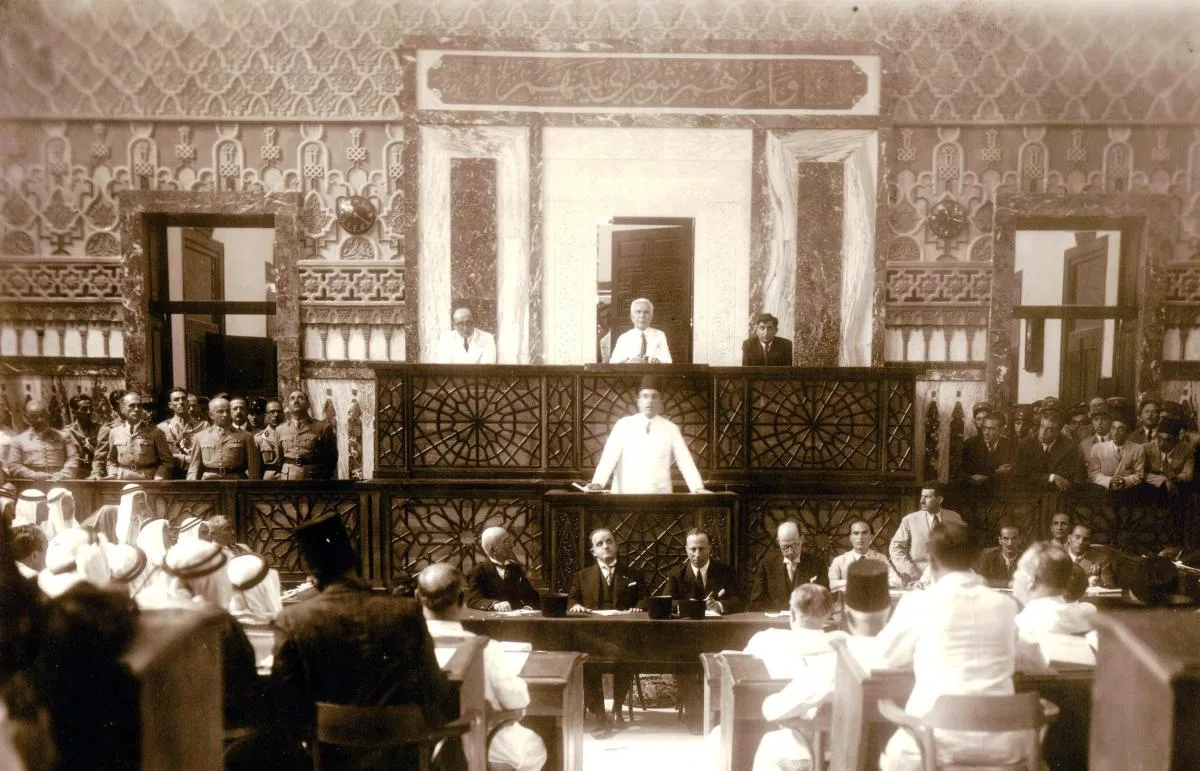

مع نهاية الحرب العالمية الأولى، انعقد في عام 1919 المؤتمر السوري العام بمشاركة 85 عضوًا من مختلف المكونات السورية، وأعلن في 8 مارس 1920 استقلال البلاد وتنصيب فيصل بن الحسين ملكًا عليها، غير أن القوى الحليفة رفضت الاعتراف بهذا الاستقلال وفرضت الانتداب الفرنسي. ومع بدايات الانتداب، أصدر الجنرال غورو مراسيم التقسيم عام 1920 فقسّم البلاد إلى دويلات، غير أن الرفض الشعبي والتصاعد الثوري مهّد لعودة سوريا دولة موحدة.

البرلمان السوري في معركة الاستقلال

مثّل البرلمان السوري أداة رئيسية في مقاومة الهيمنة الفرنسية خلال مرحلة الانتداب (1920–1946)، إذ رفض معاهدة عام 1933، وقاد الكتلة الوطنية إلى السلطة عبر انتخابات 1936، وصولًا إلى انتخاب شكري القوتلي رئيسًا عام 1943. وبلغ الصدام ذروته عام 1945 حين اقتحم الجيش الفرنسي مبنى البرلمان وقصفه في حادثة مروّعة، راح ضحيتها أكثر من 400 سوري، بينهم 28 من أفراد حامية البرلمان الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن المبنى، مما شكّل منعطفًا حاسمًا في انتفاضة الاستقلال التي تُوّجت بجلاء القوات الفرنسية عن سوريا في 17 أبريل 1946.

بعد الاستقلال عام 1946، شهدت سوريا أول انتخابات برلمانية حرة في 1947، لكن هزيمة 1948 أمام “إسرائيل” فجّرت التوتر بين الجيش والبرلمان ومهدت لانقلابات 1949 المتعاقبة، بدءًا بحسني الزعيم الذي ألغى الدستور وحلّ البرلمان. ورغم إقرار دستور 1950 بمنح البرلمان صلاحيات واسعة، عاد أديب الشيشكلي ليحلّه عام 1951، ثم أجرى انتخابات 1953 التي افتقرت للشرعية. ومع سقوطه عام 1954، استُعيد دستور 1950 ودخلت البلاد مرحلة “ربيع الديمقراطية”.

البرلمان في “ربيع الديمقراطية” السورية

بعد سقوط حكم الشيشكلي عام 1954، استعاد البرلمان السوري دوره الحيوي بموجب دستور 1950 الذي منح السلطة التشريعية صلاحيات واسعة. وشكّلت انتخابات 1954 تجربة نيابية حرة عكست التعددية السياسية. عزز البرلمان قدرته على الرقابة على الحكومة والإشراف على الإدارة، وضبط العلاقة بين السلطة المدنية والجيش بعد سنوات من الانقلابات العسكرية. كما أقرّ قوانين وتنظيمات إصلاحية نظمت الحياة السياسية والاجتماعية، شملت دعم الحريات الصحفية وتشجيع العمل النقابي وتنظيم الانتخابات المحلية، ما ساهم في تمثيل التعددية الشعبية وتعزيز المشاركة المدنية.

كما لعب البرلمان دورًا فاعلًا على الصعيد القومي، عبر رفض الانضمام إلى حلف بغداد والتضامن مع مصر في أزمة السويس عام 1956، مؤكدًا مكانته كمؤسسة مركزية تحمي الديمقراطية وتضمن استقرار الدولة، قبل توقف هذه التجربة مع إعلان الوحدة مع مصر عام 1958.

خلال الوحدة مع مصر (1958–1961)، أُلغي البرلمان السوري عمليًا ودمج مع البرلمان المصري ضمن مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة، ما أنهى الحياة البرلمانية المستقلة وحلّ الأحزاب السورية. وبعد الانفصال عام 1961 عاد البرلمان ليعمل ضمن نظام هش وضعيف، مع قدرة محدودة على التشريع والرقابة، إلى أن أطاح انقلاب حزب البعث عام 1963 بالبرلمان والدستور ونقل السلطة التشريعية إلى مجلس قيادة الثورة.

مرحلة الأسد (1971 – 2011)

بعد سنوات من حكم البعث عبر المراسيم العسكرية، تأسس عام 1971 مجلس الشعب كمؤسسة برلمانية جديدة، غير أن نوابه في الدورة الأولى عُينوا بقرار من السلطات. ثم جاء دستور 1973 ليكرّس سيطرة حزب البعث عبر الجبهة الوطنية التقدمية، حيث حُظرت التعددية السياسية وأصبحت الانتخابات مجرد إجراء شكلي تُعرف نتائجه مسبقًا. كما ظلّ دوره معطلًا عمليًا، حيث تحوّل المجلس في الواقع إلى أداة شكلية لإضفاء الشرعية على القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، دون أن يُسجل أي ممارسة فعلية للرقابة التشريعية، سواء برفض الموازنة العامة، أو إسقاط حكومة، أو مساءلة الوزراء ومتابعة أدائهم، وهو الدور الذي يُفترض أن يكون أساسياً لأي هيئة تشريعية.

إلى جانب ذلك، بقيت الانتخابات البرلمانية خاضعة بشكل كامل لهيمنة حزب البعث الحاكم والأجهزة الأمنية التابعة له، مما حدّ من أي مشاركة حزبية فعلية وحوّل العملية الانتخابية إلى مجرد تمثيل شكلي، اقتصرت فيه المشاركة على أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الموالية للنظام.

في خضمّ الاحتجاجات الشعبية في عام 2012 أُقرّ دستور جديد، قُدّم على أنه إصلاح سياسي عبر إلغاء المادة الثامنة التي تجعل البعث “قائد الدولة والمجتمع”، لكنه في الواقع أبقى على الصلاحيات الواسعة بيد الرئيس ولم يُحدث تحولاً ديمقراطيًا حقيقيًا.

الانتقال السياسي وإعادة تشكيل البرلمان

في أعقاب سقوط نظام الأسد، دخلت البلاد مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات والفرص على حد سواء. ومع هذا التحول التاريخي، أُعيد فتح ملف مجلس الشعب، الذي لطالما شكل الركيزة الأساسية للحياة السياسية السورية. ويأتي هذا الإجراء في سياق الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس/آذار 2025، والذي نص على أن مجلس الشعب سيظل السلطة التشريعية العليا إلى حين اعتماد دستور دائم، مع تحديد ولاية مؤقتة مدتها ثلاثون شهرًا قابلة للتجديد، ما يوفر للمؤسسة البرلمانية الجديدة فرصة لإعادة تأسيس نفسها على أسس متينة، بعيدًا عن التجارب السابقة التي ارتبطت بالهيمنة المركزية والنفوذ المطلق.

وقد تم اعتماد نظام انتخابي مؤقت رفع عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210، مع إعادة توزيعها بطريقة أكثر عدلاً على مختلف المحافظات السورية، لضمان أن يعكس المجلس التنوع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع إدخال معايير صارمة للترشح تمنع مشاركة كل من تورط في دعم النظام السابق أو أجهزته القمعية أو دعا إلى الانفصال أو روّج لخطاب الكراهية.

وبالنظر إلى أهمية إشراك المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية، نص القانون على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي المقاعد، وذوي الإعاقة بنسبة 3%، في خطوة لدمج هذه الفئات في صنع القرار وإعطاء صوت فعلي لهم بعد سنوات طويلة من الإقصاء.

لجان فرعية وهيئات ناخبة

اعتمدت العملية الانتخابية آلية غير مباشرة عبر هيئات ناخبة محلية، جرى تشكيلها على مستوى كل محافظة ومدينة وبلدة، بحيث تضم ممثلين عن قطاعات متعددة من المجتمع؛ من النقابات المهنية، والهيئات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الوجهاء التقليديين وأصحاب الكفاءات والخبرة. وقد رُوعي في بنية هذه الهيئات تمثيل النساء والشباب، لضمان شمولية التمثيل وعدم تهميش أي شريحة اجتماعية.

وقد تم تخصيص 70% من المقاعد لفئة الكفاءات المهنية والعلمية، مقابل 30% للأعيان والوجهاء، كما أجرت اللجنة العليا للانتخابات جولات ميدانية واسعة في جميع المحافظات، التقت خلالها المسؤولين المحليين، والرموز الاجتماعية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب بعثات دبلوماسية دولية، لعرض النظام الانتخابي الجديد واستقبال الملاحظات، في محاولة لصياغة معايير دقيقة لتوزيع المقاعد وتحديد حق الترشح والاقتراع.

وخلال اليومين الفائتين، صدرت القوائم النهائية للهيئات الناخبة، ما يمثّل مرحلة مهمة في الانتقال إلى التصويت المباشر، وذلك لضمان توزيع متوازن للأعضاء وفق معايير الكفاءة والتمثيل الاجتماعي. وقد ظهرت العديد من الأسماء في الهيئات الناخبة التي يشهد لها بماضيها الثوري وإخلاصها لقضايا الثورة، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة للكفاءة والخبرة الوطنية.

في المقابل، أصدرت اللجنة العليا تحذيرًا بشأن محاولات تسلل بعض مؤيدي النظام السابق من الصفوف الثانية والثالثة إلى العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن آلية الطعون المعلنة تتيح لأي مواطن تقديم الأدلة ضد أسماء يُشتبه في عدم استحقاقها للتمثيل. ودعت اللجنة أبناء كل دائرة انتخابية إلى مراجعة قوائم المرشحين والتقدم بالطعون ضد من يُثبت تورطه في دعم النظام السابق.

كما أوضحت اللجنة أن ثلث أعضاء مجلس الشعب سيبقى من تعيين السيد الرئيس من خارج الهيئات الناخبة، في ظل عدم إمكانية إنشاء مجلس يمثل كل 28 مليون مواطن بشكل مباشر، خاصة في المناطق التي جرى تدميرها بشكل شبه كامل، مع عدم توفر بيانات دقيقة عن كل مواطن.

النظرة القانونية لآلية تشكيل مجلس الشعب والهيئات الناخبة

عند سؤال “نون بوست” للدكتور أحمد القربي، دكتور القانون العام، وعضو في لجنة الخبراء التي كُلفت بصياغة الإعلان الدستوري حول التوافق القانوني وآلية تشكيل مجلس الشعب والهيئات الناخبة، أجاب أن الإجراءات الحالية تأتي في إطار تنظيم المرحلة الانتقالية وفق الإعلان الدستوري. وأضاف أن الآلية المعتمدة تدمج بين الانتخاب غير المباشر عبر الهيئات الناخبة والتعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية، بحيث يتم اختيار ثلثي أعضاء المجلس من الهيئات الناخبة وثلثهم من تعيين الرئيس، ما يجعل هذه الآلية متوافقة تمامًا مع الإعلان الدستوري ولا تشكل أي مخالفة. وأوضح أن هذا الأسلوب يندرج ضمن النموذج الهجين، الذي يُطبق في الدول حين يصعب على الدولة إجراء انتخابات مباشرة بسبب عدم توفر البنى القانونية أو الظروف الواقعية، أو حين يكون الاتفاق السياسي المباشر غير ممكن، كما هو الحال في الوضع السوري الحالي.

أما بالنسبة للطعون، فقد أكد القربي أن آليات الطعون المتاحة قانونيًا تتيح لأي مواطن تقديم اعتراض على أسماء المرشحين غير المستحقين، ما يشكل ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية. موضحًا أن المشكلة ليست في الآلية نفسها، بل في نقص التوعية لدى الجمهور حول كيفية تقديم الطعون والإجراءات القانونية المتعلقة بها. وأشار إلى أنه كان من الممكن تعزيز التوعية من خلال حملات إعلامية، مثل الاستعانة بخطباء المساجد أو بث فيديوهات توضيحية، لتبسيط المعلومات للناس وجعل الآلية متاحة وفعالة لجميع المواطنين.

يعكس المزاج العام في الشارع السوري حالة من الترقب الحذر المصحوب بتفاؤل واقعي، حيث ينظر المواطنون إلى العملية الانتخابية الحالية كفرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر عدالة وشفافية بعد عقود من المركزية والسيطرة الحزبية. ويتوقع الكثيرون أن يسهم هذا البرلمان المؤقت في استعادة الدور الفاعل للسلطة التشريعية، من خلال سن القوانين، والمصادقة على المعاهدات، وإدارة الميزانية العامة، مع ممارسة رقابة فعلية على أداء الحكومة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع ويمنح الفئات المهمشة صوتًا مسموعًا لأول مرة.