في أعقاب وفاته، نُشر كتاب الجنرال البروسي كارل فون كلاوزفيتز “عن الحرب” عام 1832، والذي حوى بين طياته العديد من الخطط الاستراتيجية التي غيّرت شكل حروب القرن التاسع عشر والعشرين وما زالت تُدرَّس، ولكن واحدة من أكثر الجمل تأثيرًا التي حملها الكتاب بين دفتيه كانت: “الحرب هي مجرد استمرار للسياسة بوسائل أخرى”.

لقد أثّرت تلك الجملة على الحقل التاريخي ونظرته للحرب التي أصبحت تُقرأ على ضوء هذه الكلمات كظاهرة سياسية، ولكن بعد ما يقرب من قرنين من الزمان، أما تحتاج تلك الجملة إلى قدر من التعديل؟ ربما حريّ بنا الآن، في تلك اللحظة التاريخية المعاصرة، أن نعتبر أن السياسة استحالت إلى مجرد حرب فقط، وأشكالها الرديفة من حروب بالوكالة وحروب باردة وحروب أهلية. وما نشأت تلك اللحظة من عدم، بل كانت نتاجًا للترسانة العسكرية الصناعية التي بلغت أوج مجدها على مدار العقد الأخير.

ومع أن القرن العشرين بشّر بولادة منظومات سلام دولية واتفاقيات تُعنى بنزع السلاح، إلا أن الواقع في ربع القرن الحادي والعشرين يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا؛ فالدول تُعيد بناء ترساناتها، والإنفاق العسكري يتجاوز كل السقوف التاريخية، والحديث عن السلام يتحول تدريجيًا إلى مجرد غطاء لتبرير التسلّح.

يأتي ملف “حمى التسلح” ليفكك ظاهرة سباق التسلّح العالمي من زواياها المتعددة؛ من فشل “السلامية” كمفهوم وممارسة، إلى تحول السلاح إلى محرك للاقتصاد والسياسة معًا، وصولًا إلى انعكاسات ذلك على منطقتنا العربية التي تعيش تناقضات صارخة بين الأزمات المعيشية وتضخم النفقات العسكرية، في مرآة تكشف ملامح نظام دولي مأزوم يقدّس القوة ويعيد تعريف العلاقات بين الدول بلغة الحديد والنار.

الباسيفية.. بين الحلم والواقع

لكي نفهم سباق التسلح، علينا أن نقف أولًا على محطات في درب “نزع التسلح” أولًا، والذي يُعرف بـ”السلامية” (Pacifism)، التي كانت عقيدة ادّعتها العديد من الدول متطلعة إلى عالم شجاع جديد في أعقاب حربي مطلع القرن العشرين المدمّرتين، كاليابان التي نصّت المادة التاسعة من دستورها على التخلي عن الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية.

لقد ظهرت النزعة السلامية كتطور طبيعي لمساعي تهذيب الوحشية البشرية في الحرب التي انعكست في اتفاقيات جنيف في منتصف القرن التاسع عشر، والتي ظلت تتطور في ظل تطور الحروب البشرية واتساعها وتطور نوعية السلاح، فحينما ظهرت اتفاقيات جنيف للمرة الأولى عام 1864، لم تكن هناك طائرات أو دبابات أو أسلحة كيماوية أو نووية بالطبع، وكذلك لم تعرف البشرية حروبًا ذات نطاق متسع كتلك التي شهدتها في الحربين العالميتين.

وإذا شئنا أن نفهم أسباب فشل “السلامية” لا بد لنا أن نعرّج على التاريخ الأمريكي بالأخص، فلقد كانت وما زالت الولايات المتحدة تدّعي أنها تقود العالم الحر، لذلك فإنها الأكثر حرصًا على الأطر القانونية أمام العالم والمجتمع الدولي. في عهد الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وفي إطار الحرب الباردة وسباق التسلح على أشدّه، أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية “الوكالة الأمريكية للسيطرة على نزع السلاح” (ACDA)، التي قادت فيما بعد إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

تضرب لنا الوكالة مثالًا لفشل السلامية كوسيلة لحل النزاعات الدولية، فرغم نُبل المسعى المفروض، حملت فسادها في داخلها باللعب على التأويلات والالتفاف حول القوانين الدولية التي تسمح للدول الكبرى وخاصة أمريكا بالاحتفاظ بتفوّقها العسكري تحت غطاء القانون، إذ كان هدف الوكالة عند تأسيسها هو تجديد اتفاقيات جنيف لعام 1925، التي حُرِّم بموجبها استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية في ساحات المعارك.

في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة في وحلها الفيتنامي، فكان موقفها من ذلك البند أن ذلك المنع لا يُغطي مبيدات الأعشاب الضارة والعناصر الكيماوية المستعملة في قنابل الغاز المسيّل للدموع المستخدمة في قصف فيتنام. وقد استطاع الصحافي الاستقصائي “سيمور هيرش” أن يقوم بكشف صحفي هائل في ذلك الوقت بالتزامن مع تفعيل الاتفاقية، نشره في كتابه “ترسانة أمريكا الخفية: الحرب الكيماوية والبيولوجية”، الذي كشف فيه أن الجيش الأمريكي في معامل قصيّة في أنحاء البلاد يواصل تجاربه وصناعة أسلحته، في تناقض تام مع مبدأ سعي نزع التسلح الذي كانت تحاوله الوكالة.

لقد ظلت قضية الأسلحة الكيماوية مثالًا صارخًا على التلكؤ الأمريكي في تفعيل مبدأ السلامية، أو حتى عدم الالتزام به فعليًا رغم الالتزامات الشكلية، فرغم الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي على تدمير مخزون أسلحتهما الكيماوية عام 1989، ثم تصديق مجلس الشيوخ على هذا الاتفاق عام 1997، لم تنتهِ أمريكا من تدمير المخزون إلا في منتصف عام 2023.

من ناحية أخرى، تواجه الولايات المتحدة انتقادات دائمة بسبب العبث بالمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار السلاح النووي، حيث تقوم هي ذاتها بنشر أسلحة نووية في الدول غير الحائزة للأسلحة من حلفائها مثل دول الناتو (بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا)، أو من خلال تعزيز معاهداتها الثنائية مع دول المظلة النووية (أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان). وتبلغ السخرية مداها في اعتبار الولايات المتحدة أن سياسة “الردع النووي” الدفاعية، التي تعدّها عقيدتها العسكرية وتسمح لها بالاستمرار في تطوير السلاح النووي، ليست خرقًا للاتفاقية.

ساهم ما ذكرناه في العقود الماضية في إضعاف النزعة السلامية، بل ووأدها في مهدها، فبينما تحتفظ أمريكا بالتفوق الأخلاقي المزعوم بانخراطها في العديد من المعاهدات من هذا النوع، لا تقوم فعليًا على أرض الواقع بتعزيز السلام، وهو ما يخلق موقفًا غير مشجع بالنسبة للدول من أمثال الصين وروسيا وكوريا الشمالية التي تعدّها أمريكا دولًا مارقة. بل وفي الواقع، أثّر زيف مبدأ السلامية على حلفاء أمريكا ذاتها، كدولة اليابان التي، وتحت التهديد الصيني في المنطقة التي تُعرف باسم “الإندو-باسيفيك”، بدأت في التحلل من التزامها الدستوري بالسلامية عام 2022، وبدأت العودة من جديد إلى تصنيع وتصدير الأسلحة الفتّاكة والدخول في برامج تسليحية مع بريطانيا وإيطاليا.

العبء العسكري العالمي

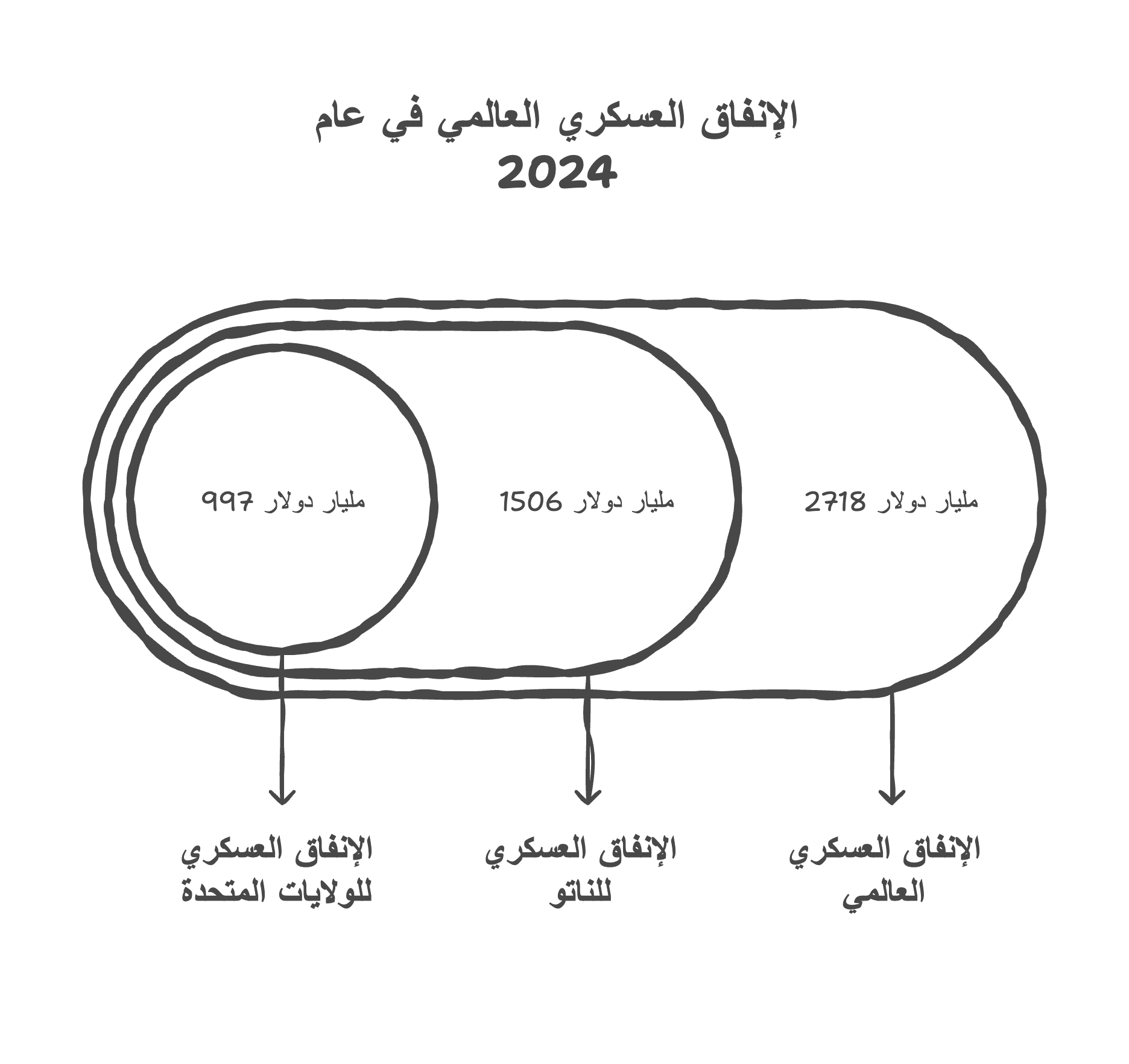

يُعد “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” واحدًا من أبرز المراكز الرصدية لحركة التسلح في العالم، حيث يقوم بنشر كتب سنوية وورقات حقائق بشكل دوري. وفي آخر ورقة حقائق نشرها المعهد في أبريل/ نيسان 2025، نلحظ أن النفقات العسكرية قد ارتفعت في عام 2024 إلى أن وصلت 2718 مليار دولار، بمعنى آخر، زاد الإنفاق العسكري السنوي كل عام على مدار العقد الأخير، فبين عامي 2015 و2024 ارتفع بنسبة 37%. وكانت نسبة الارتفاع في عام 2024 بالأخص 9.4%، وهي الزيادة الأكبر سنويًا منذ عام 1988 في ذروة الحرب الأفغانية وحرب الخليج الأولى.

والمدلول الآخر لهذا الرقم أن “العبء العسكري العالمي” (The global military burden)، أي حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي المخصص للنفقات العسكرية، قد ارتفع إلى 2.5% عام 2024، كما زادت النفقات العسكرية المتوسطة كنسبة من النفقات الحكومية إلى 7.1% عام 2024. وعلى مستوى آخر، يُعد هذا الإنفاق العسكري العالمي للفرد الأعلى منذ عام 1990، إذ بلغ 334 دولارًا.

بديهيًا، لا تتشارك دول العالم نسبة الإنفاق تلك بشكل متساوٍ، فكما هي العادة في سباق التسلح، تكون القوى العظمى هي الأكثر إنفاقًا، ففي عام 2024، كان المنفقون الخمسة الكبار ضمن الأربعين دولة الأكثر إنفاقًا هم: الولايات المتحدة، الصين، روسيا، ألمانيا، الهند، حيث ساهمت هذه الدول بنسبة 60% من الإنفاق العالمي على التسليح.

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 997 مليار دولار في عام 2024، في المقابل أنفقت الصين 314 مليارًا، وزادت نسبة الإنفاق الروسي في عام 2024 إلى 38%، أي ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي. وكان لأوكرانيا نصيبها أيضًا كالدولة الثامنة ضمن أكثر عشر دول إنفاقًا على التسلح، حيث ارتفع إنفاقها عام 2024 بنسبة 2.9% ليصل إلى 64 مليار دولار، وهو ما يعادل 34% من ناتجها المحلي الإجمالي. كذلك بلغت نفقات أعضاء حلف الناتو نحو 1506 مليارات دولار، أي ما يعادل 55% من معدل الإنفاق العالمي.

التسلح عربيًا وإفريقيًا

يُلاحظ في ورقة “معهد ستوكهولم” غياب دولة مصر عن قائمة الأربعين الأكثر إنفاقًا، وهو أمر مفهوم نظرًا لتعقيد وضع كشف ميزانية الجيش في مصر، ففي تقريرها عام 2020، شككت الباحثة ألكسندرا كويموفا في رقم إنفاق مصر العسكري القليل جدًا (3.8 مليارات دولار)، وأرجعت سبب ذلك إلى غياب المعلومات والشفافية، وكشفت عن أوجه القصور والثغرات في البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية في هذا الشأن.

شددت الباحثة في خلاصة بحثها على التالي: “في حالة مصر تحديدًا، من المهم جدًا مراعاة السياق الداخلي، وخاصة دور الجيش المصري في الاقتصاد وأثره على الأنظمة السياسية والاقتصادية وتحكمه فيها. هناك فجوات معلوماتية ضخمة فيما يتعلق بمقدار العائدات والدخل الذي تُدرّه الأعمال التجارية التي يملكها الجيش، لذلك ليس من الواضح إن كان لتلك الروافد من العائدات تأثير على النفقات العسكرية المصرية، ويؤدي ذلك بدوره إلى بروز عقبات هائلة عند تحديد الحجم الحقيقي للموارد التي يستنزفها الجيش ويثير التساؤلات حول استعمالها”.

لكن نظرة أخرى على ورقة حقائق معهد ستوكهولم تكشف أشياء أخرى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ففي الشرق الأوسط مثلًا، وصل الإنفاق العسكري إلى 243 مليار دولار عام 2024، وهو ما يزيد بنسبة 19% عن عام 2015 و15% عن العام الماضي.

من الملاحظ أن المملكة العربية السعودية هي الدولة السابعة الأكثر إنفاقًا، حيث بلغت نفقاتها العسكرية 80 مليار دولار، متفوقة على “إسرائيل” التي زادت نفقاتها السنوية على السلاح عام 2024 بنسبة 65%، وتقبع في المرتبة 12 بما يقارب 46.5 مليار دولار. بينما تأتي إيران في المرتبة 34 بإنفاق قدره 8 مليارات دولار.

أما “إسرائيل”، فاللافت للنظر أن نمو إنفاقها العسكري عام 2024 جعلها تحقق أكبر زيادة سنوية في تاريخها منذ حرب النكسة عام 1967. وتُعد “إسرائيل” بشكل عام المنفق الأكثر شراهة في المنطقة خلال العقد الأخير، حيث ارتفع إنفاقها بين عامي 2015 و2024 بنسبة 135%. وتُعد “إسرائيل” اليوم صاحبة ثاني أعلى عبء عسكري في العالم بعد أوكرانيا. وبالنظر إلى عدوها الأكبر في المنطقة، إيران، نجد أنه على الرغم من إنفاقها القليل بسبب تأثيرات التضخم والأوضاع الاقتصادية، إلا أن إنفاقها العسكري الإجمالي ارتفع خلال العقد الأخير بنسبة 21%.

يلفت النظر عربيًا أيضًا ارتفاع النفقات العسكرية اللبنانية بنسبة 58% عام 2024 لتصل إلى 635 مليون دولار، وهو ما يقطع مع نهج لبنان منذ عام 2021 بتخفيض النفقات العسكرية في محاولة لمجابهة الأزمة الاقتصادية.

وفي السعي المحموم إلى التسلح، سنلاحظ أن الفقر ربما لا يكون عائقًا، فقد بلغ الإنفاق العسكري في إفريقيا لعام 2024 نسبة 52 مليار دولار، بزيادة 3% عن عام 2023، وبارتفاع نسبته 11% عن عام 2015. وتشارك شمال إفريقيا بالنسبة الأكبر من ذلك الإنفاق، حيث بلغ 30.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.8% عن عام 2023 و43% عن عام 2015.

رغم مشاكلها الاقتصادية، استغلت دولة الجزائر عائدات الهيدروكربونات جيدًا في تسليح جيشها، حيث تُعد الجزائر المنفق الإفريقي الأكبر، وصاحبة العبء العسكري الثالث بعد أوكرانيا و”إسرائيل”، وهي الدولة العشرون ضمن الأكثر إنفاقًا على التسلح، إذ أنفقت في عام 2024 ما بلغ 21.8 مليار دولار، يتحمّل الناتج المحلي الإجمالي ما مجموعه 8% منها. ويُلاحظ أن الجزائر، وفي إطار صراعها مع جارتها المغرب، قد رفعت إنفاقها العسكري في العقد الأخير من الناتج المحلي؛ ففي عام 2015 كانت الجزائر تنفق على التسليح 5.6% من ناتجها المحلي الإجمالي. أما المغرب، فمن ناحيته زاد إنفاقه العسكري بنسبة 2.6% عام 2024 ليصل إلى 5.5 مليارات دولار.

في هذه المقالة، حاولنا أن نضع القارئ في الصورة فيما تعنيه حُمّى التسلح، وكيف أن الحديث عن زيادة نزعة التسلح في العالم بما لا يقارَن مع فترات أخرى سابقة ليس كلامًا إنشائيًا، بل واقعًا نعيشه ويتفاقم يوميًا. سنحاول في قادم المقالات أن نستعرض تفصيلًا بعد إجمال السياقات التي تتسبب في انتشار التسلح والقضاء على المعاهدات التي أصبحت حبرًا على ورق، والتي حلمت يومًا ما بالحد من نشر التسلح في العالم. وسنلقي أيضًا نظرة على الأدوار التي تمارسها بعض الدول بشكل مركزي في تجارة السلاح الدولية كـ”إسرائيل”، وكيف أصبحت مسألة التسلح شبه عقدية وجوهرية في تصوّر “إسرائيل” عن نفسها وتقديمها للعالم.