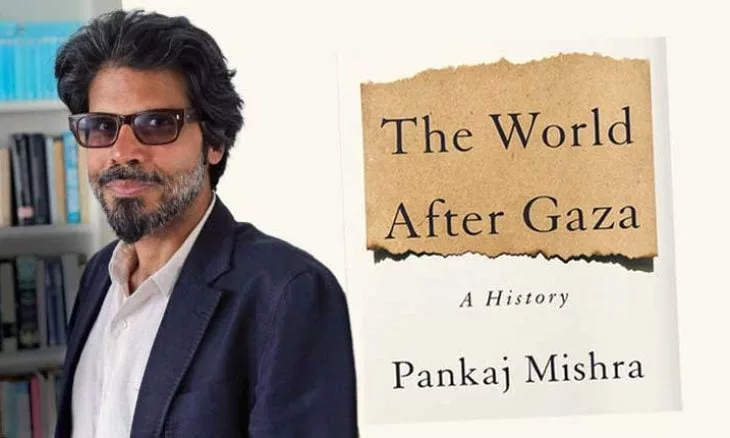

منذ السابع من أكتوبر، وما تلاه من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، لم يعد العالم كما كان. الأحداث هناك لم تُسفك فيها الدماء فقط، بل انهارت معها كثيرٌ من الأوهام عن العدالة والإنسانية. قليلون فقط امتلكوا الجرأة على صياغة هذا التحول في سردية فكرية شاملة، أحدهم هو الكاتب والروائي الهندي بانكاج ميشرا، الذي اختار أن يواجه الصمت الغربي بعملٍ جريءٍ حمل عنوان “العالم بعد غزة” (The World After Gaza).

في نحو 300 صفحة، يقدّم ميشرا قراءة فكرية ناقدة للحرب في غزة، لا باعتبارها مأساةً فلسطينية فقط، بل بوصفها لحظةً كونيةً كشفت انهيار الأوهام التي تشكّلت بعد الحرب العالمية الثانية حول وجود “الإنسانية المشتركة”.

الكتاب، الصادر مطلع عام 2025 عن دار نشر “بنغوين” البريطانية، لا يكتفي برصد المجازر، بل يعيد صياغة الصراع الدائر حول فلسطين، ويؤطّر جذوره التاريخية والانقسام العالمي في الاستجابة له، وتداعياته الأخلاقية والجيوسياسية، ويطرح رؤيةً تضع غزة في قلب التاريخ السياسي والأخلاقي الحديث، كعلامةٍ فاصلةٍ بين ما قبلها وما بعدها.

رحلة تحول ميشرا

يُعد ميشرا وافدًا متأخرًا نسبيًا على القضية الفلسطينية، ففي طفولته بالهند، نشأ على الإعجاب بشخصياتٍ إسرائيلية، حتى إنه احتفظ بصورةٍ لوزير دفاع الاحتلال خلال حرب 1967، موشيه دايان، على جدار غرفته، ورأى في “إسرائيل” قصةً ملهمةً عن شعبٍ نجا من المحرقة، وحقق معجزةً تاريخية.

في مقدمة كتابه، يعترف بأنه لم يكن دومًا منحازًا إلى القضية الفلسطينية، بل كان يتعامل مع “إسرائيل” كحلمِ انتصارٍ على الاضطهاد التاريخي، يثير الإعجاب لدى مراهقٍ يعيش في بلدةٍ هنديةٍ صغيرة، يتطلع إلى نماذج للقوة والانتصار.

لكن هذا التصور تغيّر جذريًا بعد زيارته فلسطين المحتلة عام 2008. هناك، لم يعد أمامه صورٌ رمزيةٌ أو بطولاتٌ أسطورية، بل واجه واقعًا قاسيًا من الجدران الإسمنتية العالية، والحواجز العسكرية التي تخنق الفلسطينيين يوميًا، وتقطّع أوصال المدن والقرى، وتحولها إلى معازل وكانتونات، والطرق المخصّصة للمستوطنين، والأطفال الذين يكبرون محاطين بالجنود والقيود، والأسر التي تُهدم بيوتها بقرارٍ عسكريٍ جاف.

يصف ميشرا هذه التجربة بأنها “اللحظة التي سقط فيها القناع”، إذ أدرك أن “إسرائيل” التي أُعجب بها في صغره ليست سوى مشروعٍ استيطانيٍ عنصريٍ يكرر تاريخًا مريرًا عايشته شعوب الهند وآسيا وأفريقيا تحت حكم القوى الغربية، التي عملت جميعها على إقامة ودعم نظامٍ عنصريٍ عالمي، يواجه فيه الآسيويون والأفارقة مصير الفلسطينيين ذاته.

من هذا المنطلق، يربط ميشرا المشروع الصهيوني بالاستعمار الاستيطاني الكلاسيكي، فالمستوطنون الذين يطردون الفلسطينيين من أراضيهم اليوم، ليسوا سوى امتدادٍ للمستوطنين الأوروبيين الذين أسسوا الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا.

الأمر الحاسم في تجربة ميشرا كان شعوره بارتباطٍ عرقيٍ قويٍ مع العرب، إذ رأى في ملامحهم تشابهًا لا يستطيع إنكاره، ووجد نفسه معهم على الجانب ذاته من الانقسام العرقي. هذا الوعي شكّل أساس نقده، فالهند تحررت من هيمنة العرق الأبيض الغربي، بينما الفلسطينيون ما زالوا يعيشون الكابوس الذي ظن هو وأسلافه أنهم تجاوزوه.

هذا التحول الشخصي لم يكن مجرد تغييرٍ في الموقف السياسي، بل كان انقلابًا داخليًا في وعيه الفكري، فمن افتتانه بـ”إسرائيل” ورموزها العسكرية، صار يرى نفسه شاهدًا على امتدادٍ لجرائم الاستعمار، ومنذ تلك اللحظة، تبنّى ميشرا الرواية الفلسطينية باعتبارها تجسيدًا لمعركةٍ عالميةٍ ضد الظلم الاستعماري.

ورغم جرأة ميشرا في نشر كتابه بهذا التوقيت الحساس في الأوساط الغربية، وشجاعته في الكشف عن تحوّلاته الذاتية والفكرية تجاه فلسطين، يبقى عمله قاصرًا عن إدراك الجذور الأعمق للصراع، التي لا تعود إلى 1967 كما يوحي، بل إلى النكبة عام 1948، حين جرى اقتلاع شعبٍ كاملٍ برعاية النظام الدولي الوليد في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

الهولوكوست كسلاح سياسي

الكتاب لا يتوقف عند غزة كحدثٍ آني، بل يضعها في سياقِ تاريخٍ طويلٍ من الاستعمار والإبادة، ويربط ما يجري اليوم بجرائم الغرب في آسيا وأفريقيا، وبإرث العبودية والتفوق العرقي، فالغرب الذي أسس “إسرائيل” هو ذاته الذي رسم خرائط العالم الحديثة على أنقاض شعوب آسيا وأفريقيا.

والمفارقة القاسية التي يكشفها أن النازية لم تكن خروجًا عن الحضارة الغربية كما يُروَّج، بل استمرارًا لمنطقها الاستعماري، ولم تُولد الإبادة النازية لليهود أو “الهولوكوست” من فراغ، بل ارتبطت بنفس الذهنية التي استعمرت وأبادت شعوب الكونغو والهند وأستراليا والأمريكتين.

من أكثر النقاط إثارةً للجدل في كتاب ميشرا تحليله لاستغلال الهولوكوست التي جرى تكريسها في الوعي السياسي والأخلاقي الغربي كمعيارٍ مطلقٍ للشر، وأعطى الغرب لنفسه حق احتكار تعريف الضحايا، وتقسيمهم إلى “جديرين” و”فائضين”، لتمكين القتل الجماعي الإسرائيلي، وبناء سرديةٍ سياسيةٍ تحمي “إسرائيل”.

ويروي في كتابه كيف جرى تحريف ذكرى الهولوكوست، فبعد أن كانت تُستخدم كرمزٍ للمعاناة الإنسانية التي لا مثيل لها، أصبحت تُوظف بشكلٍ متزايد لتوفير حصانةٍ مطلقةٍ لـ”إسرائيل” من المساءلة الدولية عن أفعالها، وتبرير سياساتها القمعية ضد الفلسطينيين، والسماح بمواصلة الاستيطان والعدوان العسكري دون خشيةٍ من عواقب جدية.

في البداية، لم تكن المحرقة حاضرةً بهذه القوة في الوعي الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، لكن محاكمة الضابط النازي أدولف أيخمان – الذي اختطفه الموساد، وانتهت حياته بالإعدام عام 1962 – فتحت الباب أمام تحويلها إلى مركزٍ سياسيٍ وأخلاقي، وأصبحت تجسيدًا لقضيةٍ سياسيةٍ لصالح الصهيونية، وتُستدعى كلما ارتكبت “إسرائيل” عدوانًا، لتُخمِد أي محاولةٍ للمساءلة.

هذا التحول لم يكن عفويًا، بل كان نتيجة بناءٍ متعمدٍ لسرديةٍ معينةٍ حول الهولوكوست، ربطت بين سلامة اليهود ووجود “إسرائيل” كدولةٍ قدّمت نفسها على أنها الملاذ الوحيد لهم، وبالتالي فإن أي انتقادٍ لأفعالها يُنظر إليه على أنه تهديدٌ لوجود اليهود أنفسهم، ومعاداةٌ للسامية، وهي التهمة التي بمجرد أن تُثار، يُصبح من الصعب إجراء نقاشٍ عقلانيٍ وموضوعيٍ حول أفعال “إسرائيل”.

يكتب ميشرا أن “دائرةً متزايدةً من الناس في جميع أنحاء العالم” ترى إسرائيل “كنظامٍ عنصريٍ يهوديٍ استيطانيٍ استعماري، يحظى بدعم تحالفٍ يجمع بين أقصى اليمين الغربي وبعض التيارات الليبرالية، في مشهدٍ يكشف تواطؤًا سياسيًا واسعًا خلف استمرار الاحتلال، ولا شك أن الصهاينة سيعتبرون فكرة استغلال المحرقة والتلاعب بها سياسيًا “معاديةً للسامية”.

وفي حالة “إسرائيل”، يستخدم قادة الاحتلال – بدعمٍ من بعض القوى الغربية – هذه السردية حول المحرقة كسلاحٍ سياسيٍ لتبرير عنفٍ استعماريٍ جديدٍ بحق الفلسطينيين، من خلال ربط مصير “إسرائيل” بمصير اليهود في جميع أنحاء العالم، والدفاع عنهم ضد ما تسميه “شرور الهولوكوست”.

هذا الربط خلق معادلةً مضللةً، وشعورًا بأن أي تهديدٍ لـ”إسرائيل” يبدو كأنه تهديدٌ وجوديٌ لليهود أنفسهم، ما يولِّد خطابًا يمنح سياسات تل أبيب دعمًا غير مشروط، مهما بلغت وحشية سياساتها التي تقوم على العنف والإقصاء ضد الفلسطينيين، لتتحول معاناةٌ تاريخيةٌ كبرى إلى رصيدٍ سياسيٍ يُستغل لصالح الأقوياء.

ويشرح ميشرا أن هذا الاستخدام لم يكن بريئًا، بل مخططًا أيديولوجيًا يجعل من “إسرائيل الضحية المطلقة”، ويحوّل الفلسطيني إلى جلادٍ افتراضي، وبهذا، انقلبت المعادلة، حتى صار من نجا من الإبادة يمتلك رخصةً لممارسة إبادةٍ أخرى.

وهكذا، تغيّر شعار “لن يتكرّر ذلك أبدًا” الذي وُلد من رحم المأساة إلى وعدٍ محصورٍ بـ”عدم تكرار الكارثة على اليهود وحدهم”، بينما يُترك الفلسطينيون يواجهون موتهم تحت ستار الخطاب الأمني والديني والسياسي، وكل من يجرؤ على توصيف ما يحدث بأنه “تطهيرٌ عرقي” أو “إبادة” نفسه يجد متهمًا بـ”معاداة السامية”، في محاولةٍ لإسكات الأصوات التي تذكّر العالم بواجبه الإنساني.

هذه المفارقة هي جوهر نقد ميشرا، الذي يرى أن الغرب ساهم في ترسيخها عبر صمته أو تواطئه، فقد لعبت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، دورًا محوريًا في تحويلها إلى أداةِ تبريرٍ للاستيطان والتوسع الإسرائيلي، وجعلت من مصير ضحايا النازية ذريعةً قادت “إسرائيل” إلى الإفلات من أي قيودٍ أخلاقية، بحجة أن مَنْ يشعر بتهديدٍ وجوديٍ يعتبر نفسه معفيًا من أي قيودٍ أخلاقية قد تقيد مساعيه لإنقاذ نفسه.

إعادة إنتاج المظلومية

يُفصل ميشرا كيف أن الذاكرة الجماعية للمحرقة، التي كان من المفترض أن تكون درسًا عالميًا ضد الإبادة الجماعية والاضطهاد، قد تم تحويلها إلى أداةٍ سياسيةٍ قوية، فبدلًا من أن تكون تذكيرًا بالفظائع التي يجب ألا تتكرر أبدًا، أصبحت تُستخدم لتبرير أفعالٍ تُشبه، في بعض جوانبها، تلك الفظائع التي كانت المحرقة تحذر منها.

ويتوسع في تحليل ما يسميها “ثقافات الذاكرة” التاريخية المزعومة، التي تهدد الحسّ الأخلاقي الفردي والتضامن المجتمعي، وتقوّض قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فلكل أمةٍ روايتها الخاصة عن الماضي التي تستدعيها لتبرير وجودها، لكنها قد تتحول إلى أداةِ قمعٍ إذا استُخدمت لتبرير الحاضر.

في حالة “إسرائيل”، تحولت هذه الذاكرة الإنسانية إلى قاعدةٍ أيديولوجيةٍ تُغذّي توسعها الاستيطاني المستمر بالضفة الغربية، وتمنحها غطاءً لتكرار جرائمها. هذه الذاكرة المصطنعة تضع الضحية السابقة في موقع الجلاد، وتمنح الاستعمار حياةً جديدةً تحت مسمى “المظلومية”.

من بين جميع الدول، قلّما وُجدت دولةٌ صاغ حدثٌ ماضٍ ملامح هويتها النفسية والروحية بقدر ما فعلت المحرقة مع “إسرائيل”، فذاكرتها تُستحضر باستمرار، وتُغرس عمدًا في عقول الأجيال الصاعدة، لتتحول من رمزٍ للمعاناة إلى ذريعةٍ تُرتكب باسمها أبشع الجرائم بحق شعوبٍ أخرى، وفي مقدمتهم الفلسطينيون.

هذا الاستغلال للذاكرة الجماعية للمحرقة مكّن “إسرائيل” من الإفلات من العقاب على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتبرير “القتل الجماعي” للفلسطينيين بحجة “الدفاع عن النفس”، وسمح لها بتصوير نفسها كضحيةٍ دائمةٍ حتى وهي تمارس الاعتداء، حتى أصبحت أي محاولةٍ لمقارنة معاناة الفلسطينيين الراهنة بمعاناة اليهود في الهولوكوست محرّمةً ومُدانة، ما يُعمّق من الاستقطاب، ويُغلق الباب أمام أي حوارٍ جادٍ حول جوهر الصراع.

يقارن ميشرا هذا المشهد بما يحدث في الهند، حيث يوظف القوميون الهندوس خطابًا مشابهًا، محاولين محاكاة النموذج الإسرائيلي ومبرراته، لتغذية الكراهية ضد المسلمين والأقليات الأخرى في نفوس الشباب الهندوسي، ويُصعّدون خطاب مظلومية الهندوس، ويستحضرون الاضطهاد التاريخي لإقصاء المسلمين وتبرير سياساتٍ عنصريةٍ متجذّرة تجعل بعض الأرواح “أثمن” من غيرها.

هذا التلاعب بالذاكرة لا يضر الفلسطينيين وحدهم، بل يُلحق الأذى باليهود أنفسهم حين يُربط مصيرهم بسياسات دولةٍ لا يتفق جميعهم معها، ويُشوّه المعنى الحقيقي للمحرقة كحدثٍ تاريخيٍ مأساوي، ويُحوله إلى مجرد أداةٍ سياسيةٍ لخدمة أجنداتٍ معينة.

ويخلص إلى أن “ثقافة الذاكرة” بهذا الشكل لا تحمي الأخلاق، بل تُفرغها من مضمونها، وتحوّل الضحايا إلى شركاء في ظلم الآخرين، فهي حين تُستدعى بشكلٍ انتقائي، تُستخدم لتبرير الهيمنة بدلًا من منعها، وتمنح غطاءً أيديولوجيًا للاستعمار والعنف، وهكذا، تضيع قيمتها الإنسانية الحقيقية، لتُصبح وسيلةً لإدامة الصراع لا لإنهائه.

عبور خط اللون

في فصلٍ آخر من الكتاب حمل عنوان “عبر خط اللون”، الذي صاغه المفكر الأمريكي من أصلٍ أفريقي دو بويس، يذهب ميشرا إلى منطقةٍ غير مألوفة، حيث يكشف كيف بلغت حرب الإبادة في غزة مستوى يعيد فتح خطوط اللون والانقسام العرقي، عبر تصادم سرديات المحرقة والعبودية والاستعمار مع سياسات الهوية ونزوع التصفية العرقية.

وفي حوارٍ مع مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أوضح ميشرا أن الانقسام العرقي واقعٌ راسخٌ شكّل العالم الحديث، وأن كثيرين ما زالوا يعيشون ضمن منطق “عالمٍ صنعه البيض للبيض”، وهو ما ينعكس مباشرةً على موقف الشمال والجنوب من الحرب في غزة.

وفي إحدى فقرات الكتاب، يقتبس ميشرا عبارةً كتبها الروائي البريطاني جورج أورويل عام 1945 حول أن “فلسطين قضية لون”، أي أن جوهرها عرقيٌ وعنصري، بل إن زعيم حركة استقلال الهند، مهاتما غاندي، رأى الوضع هناك من نفس المنظور: معاناة الضحايا ذوي البشرة البيضاء يُعترف بها، بينما يُختزل موت “السود” أو “البنيين” في مجرد تفصيلٍ هامشيٍ يمكن تجاوزه.

في حوارٍ مع “مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط”، يشدد الكاتب على أن القضية الفلسطينية ترتبط في نهاية المطاف بلون البشرة، منذ لحظة التواطؤ بين الإمبراطورية البريطانية والصهاينة الأوروبيين في مشروع الاستعمار واقتلاع أهلها.

ورغم أن شخصياتٍ مثل غاندي أبدت تعاطفًا مع الحركة الصهيونية أثناء سنوات الهولوكوست، فإنها سرعان ما شعرت بخيبة أملٍ إزاء سعيها لإقامة دولةٍ مدعومةٍ بالقوة العسكرية البريطانية، خاصةً أن غاندي وزعماء آسيويين وأفارقة آخرين كانوا يخوضون معاركهم ضد منظومة التفوق العرقي الأوروبي.

وبعد عقود، أكّد الزعيم السياسي المناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا وكبير الأساقفة ديزموند توتو الموقف ذاته، حين تحالفت “إسرائيل” مع نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) في جنوب أفريقيا. واليوم، تتجدد المعارضة العالمية لسياسات “إسرائيل” اليمينية المتطرفة، حتى على حساب المصالح الاقتصادية، مدفوعةً بذاكرةٍ عميقةٍ لدى شعوبٍ خبرت مرارة العنصرية والإمبريالية.

والآن، مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض على رأس إدارةٍ تعلن إيمانها بتفوق العرق الأبيض، وتصاعد نفوذ العنصريين أمثاله في أوروبا، وتواطؤ هذه القوى على موقفٍ يعادي ويستهدف المهاجرين ذوي البشرة السمراء، ومع الخوف العنصري الغربي من الصين وكراهيته لها، يُنظر إلى فلسطين بشكلٍ متزايد، وأكثر من أي وقتٍ مضى، كقضيةٍ مرتبطةٍ بلون البشرة وموازين العنصرية العالمية.

غزة كسؤال أخلاقي

ما يميز “العالم بعد غزة” أنه لا يكتفي بالتاريخ والتحليل السياسي، بل يطرح سؤالًا وجوديًا: ماذا تعني العدالة اليوم؟ يرى ميشرا أن غزة أجبرت الغرب على مواجهة إرثه الاستعماري، وأسقطت وهم “الإنسانية المشتركة” الهشّ الذي تأسس بعد 1945، وبات واضحًا أن قيم العدالة وحقوق الإنسان مجرد أدواتٍ انتقائية، وأن القانون الدولي والمعايير الأخلاقية تنهار أمام مشهد الإبادة المباشرة.

فرغم أن أهالي غزة يودّعون العالم بأصواتهم على المنصات الرقمية قبل ساعاتٍ من استشهادهم، في رجاءٍ يائسٍ وعبثيٍ بأن يتحرك العالم لوقف المجزرة، في حين يبثّ قاتلوهم جرائمهم على “تيك توك” بلا مواربة، فإن آلة الهيمنة الغربية تمارس تعتيمًا منهجيًا على هذه الإبادة.

من البيت الأبيض و”داوننغ ستريت” حيث هاجم القادة المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، وصولًا إلى وسائل الإعلام الغربية التي تواطأت عبر صياغاتٍ ملتبسةٍ تُخفي الفاعل، وحجبت خلف عناوينها دماء الأطفال والنساء، بدا المشهد وكأنه تنسيقٌ كاملٌ بين القوة العسكرية والخطاب الإعلامي لتجريد المأساة من معناها الإنساني والسياسي.

لم تكشف الحرب على غزة عن وحشية آلة القتل الإسرائيلية فقط، بل عرّت أيضًا عجز الغرب وصمته المريب، فملايين البشر حول العالم تابعوا المجزرة على الهواء، وبحثوا عن بادرةِ رحمةٍ من قادةٍ مثل جو بايدن أو كير ستارمر، لكنهم واجهوا خطابًا باردًا يُشرعن القتل، ويُغطي على جرائم موثقة ضد المدنيين، حتى المحاكم الدولية أُضعفت بضغطٍ سياسي.

الازدواجية كانت فاضحة، فالغرب الذي يدافع بشراسةٍ عن الأوكرانيين من العدوان الروسي، استبعد الفلسطينيين من دائرة الالتزام الإنساني، وحرمهم من أبسط حقوقهم، بل عاقب الأكاديميين والفنانين والمتظاهرين الذين تجرؤوا على معارضة الإجماع المؤيد لـ”إسرائيل”.

هذه اللحظة، برأي الكاتب، كسرت الخط الزمني السياسي بين ما قبل الإبادة وما بعدها، وأدخلت “العالم بعد غزة” – أو بالأحرى الغرب الذي يحتكر خطاب قيم العدالة وحقوق الإنسان – في حقبةٍ جديدةٍ يسودها “الغضبُ اليائسُ والشعورُ بالتواطؤِ المخزي”.

صحوة الضمير العالمي

أحد أكثر المحاور التي يُوليها ميشرا اهتمامًا هو الاستقطاب العالمي في المواقف من الحرب الدائرة في غزة. هذه الحرب لم تكشف فقط عن انحياز الحكومات الغربية لـ”إسرائيل”، بل فضحت أيضًا هشاشة منظومة القيم التي طالما تباهت بها.

في عواصم أوروبا وأمريكا الشمالية، وقفت الأنظمة السياسية ووسائل الإعلام السائدة لتبرير القصف والتطهير، مستخدمةً خطاب “الدفاع عن النفس”. في المقابل، ارتفعت أصوات الجنوب العالمي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتقول إن ما يحدث ليس دفاعًا، بل استعمارٌ جديد.

يتناول الكاتب هذا الاستقطاب كنقطةِ انطلاقٍ لإعادة تقييمٍ واسعةٍ لسرديتين متنافستين من القرن الماضي: السردية الأولى هي رواية الشمال العالمي الذي يرى نفسه مركز العالم، ويحتكر تعريف الضحية والجلاد، أمّا السردية الثانية فهي رواية شعوب “الجنوب العالمي” السمراء التي يُذكّرها الواقع في غزة بتجارب الاستعمار والنهب والعبودية.

هذا الانقسام تجلّى في الجامعات الغربية، وخاصةً في عواصم وحواضر أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث خرجت حركةٌ طلابيةٌ عارمةٌ ضد حرب الإبادة في غزة، معلنةً انفصال الجيل الجديد عن نفاق مؤسسات بلاده، وعدم انخراطهم في الفساد المستشري.

في ختام الكتاب، يُقدّم ميشرا تقديرًا كبيرًا للطلاب وغيرهم ممن شارك في الاحتجاجات المناهضة للحرب، والتي مثّلت صحوةً عالميةً كبرى، في إشارةٍ إلى أن “غزة دفعت الكثير من الناس إلى الاعتراف بحقيقةِ المشاكل المتجذّرة في مجتمعاتهم”.

بالنسبة لميشرا، هذه الحركة تُمثل – وسط ظلام هذه المرحلة – وميضَ أملٍ في عالمٍ فقد بوصلة العدالة، فقد أظهرت مواقف هؤلاء الطلاب ونشاطاتهم أنهم ربما أفضل فهمًا لما وصفه بأنه “قطيعةٌ نهائيةٌ مع التاريخ الأخلاقي للعالم منذ ساعة الصفر في عام 1945″، فقد كانت الاحتجاجات التي قادها الطلاب، ومعظمها ضد تدمير غزة، أكبرَ حركةٍ احتجاجيةٍ منذ احتجاجات الستينيات ضد حرب فيتنام، التي قوبلت بموجاتِ قمعٍ صارمة، في حين يتخذ ترامب حاليًا إجراءاتٍ انتقاميةً أشد ضد المعارضة العادية.

لكن المتظاهرين الذين لم تُفسدهم أطماع الحياة المهنية والمصالح الضيقة، أظهروا أن ترامب لم يأتِ من فراغ، وأن “هذه الشخصية الغوغائية المتقلبة جاءت خلفًا لرئيسٍ مسنٍّ مشوشٍ ذهنيًا، يحيط به وصوليون ومنافقون، وأن العفن والسقم يتخلل الدول والمجتمعات التي تدعم الإبادة، بل تجني منها مكاسبَ ماديةً”.

في نهاية المطاف، ستتراجع الحرب يومًا ما، وسيطوي الزمن فظائعها، لكن جراحها ستبقى عميقةً في غزة: في أجساد الجرحى، ووجوه الأيتام، وأنقاض المدن والمخيمات، وذاكرة الفقدان الجماعي، أمّا الذين شاهدوا المأساة من بعيد، عاجزين أمام موت الآلاف وصمت الأقوياء، فسيحملون معهم صدمةً وجرحًا أخلاقيًا لن يزول بسهولة.