“نحن ملتزمون باستخدام قوة كرة القدم لجمع الناس معًا. الرسالة التي يمكن لكرة القدم أن تنقلها الآن هي رسالة سلام ووحدة. فيفا ليس بمقدورها حل المشكلات الجيوسياسية، لكنها قادرة على الترويج لكرة القدم عبر تسخير قيمها التوحيدية والتعليمية والثقافية والإنسانية”.

بهذه الكلمات، قدَّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، دفاعه الأخير عن “إسرائيل”، ملمّحًا بشكلٍ غير مباشر إلى أن استبعادها من المشاركة في البطولات الدولية “خط أحمر”، متذرعًا بالقول: “الرياضة يجب أن توحّد لا أن تفرّق”.

لكن خلف هذه العبارات التي تبدو برّاقة ونبيلة، تجد “فيفا” نفسها مرةً أخرى في قلب عاصفةِ انتقاداتٍ جديدة، بسبب ازدواجية معاييرها الصارخة، التي تُطبّق بسرعةٍ وحزمٍ عندما يتعلق الأمر بروسيا وجنوب إفريقيا، وتختفي المعايير نفسها عندما يكون الملف متعلقًا بـ”إسرائيل”. والسؤال البديهي هنا: لماذا تُمنح دولةٌ حمايةً كاملة بينما تُعاقب أخرى بلا تردّد؟

– أكّد رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو أن الاتحاد لا يستطيع حل القضايا الجيوسياسية، بينما يتركّز دوره في تعزيز كرة القدم وقيمها التعليمية والثقافية والإنسانية.

– شدّد إنفانتينو على أن المجلس لم يناقش استبعاد “إسرائيل”، وذلك رغم تصاعد الدعوات لفرض عقوبات عليها.

– أشار إلى أن كرة… pic.twitter.com/BOUaaJAb1T

— نون بوست (@NoonPost) October 3, 2025

“فيفا” كأداة لإضفاء الشرعية

على السطح، يبدو المشهد شاعريًا، حيث تُقدَّم كرة القدم كجسرٍ بين الشعوب، ورمزٍ للأمل والوحدة، لكن ما إن نغوص قليلًا في العمق حتى تفوح الرائحة النفّاذة للسياسة والمصالح التي تختبئ خلف الشعارات البراقة، ويتكشّف التاريخ المظلم لأعلى هيئة حاكمة لكرة القدم، ليس كحامٍ للرياضة، بل كأداةٍ لإضفاء الشرعية على القامع، في انسجامٍ تامٍّ مع النظام الإمبريالي الدولي.

منذ تأسيسها عام 1904 على يد القوى الأوروبية، لم تكن “فيفا” مجرد هيئةٍ رياضية، فقد لعبت دورًا في إضفاء الشرعية على مشاريع استعمارية، وإبقاء الجنوب العالمي خاضعًا للغرب. وبدلًا من أن تكون “اللعبة الجميلة” أداة مساواة، تحوّلت إلى مرآةٍ تعكس التناقضات داخل “النظام الدولي القائم على القواعد”، حيث تُنقل الثروات والسلطة من الجنوب إلى الشمال.

في مارس/آذار 1976، قال رئيس “فيفا” آنذاك جواو هافيلانج، الذي كان يتمتع بعلاقات عملٍ وثيقة مع الحكام العسكريين في بلده البرازيل، إن “الأرجنتين باتت أكثر استعدادًا من أي وقتٍ مضى لاستضافة كأس العالم”، وذلك بعد يومين فقط من انقلابٍ عسكري مدعوم أمريكيًا أطاح بأول امرأةٍ تصل إلى سدة الرئاسة في أمريكا الجنوبية قاطبة، إيزابيل بيرون، وأطلق عقدًا كاملًا من الديكتاتورية الدموية.

أكثر من 30 ألف إنسانٍ اختُطفوا وتعرّضوا للتعذيب والاختفاء على يد الجنرال جورج فيديلا، لكن ذلك لم يشكّل أي عائقٍ أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. بل بعد مونديال 1978 الذي استضافته الأرجنتين، قامت “فيفا” بترقية المسؤول الأول عن تنظيم البطولة، نائب الأدميرال كارلوس لاكوست، إلى منصب نائب رئيس “فيفا”.

اليوم، وبعد مرور عقود، يتكرّر المشهد مع اختلاف الجغرافيا، فمنتخب الكيان الإسرائيلي لا يزال يخوض تصفيات كأس العالم 2026، ولا تزال الأندية الإسرائيلية تُشارك في البطولات الأوروبية، كأنّ شيئًا لم يحدث، بينما تواصل “فيفا” تجاهل الدعوات المتزايدة لتعليق مشاركة “إسرائيل”، حتى بعدما ثبت أنها ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة، وقتلت عشرات الآلاف، وجوّعت الملايين، وحوّلت البنية التحتية الرياضية في غزة إلى أنقاض.

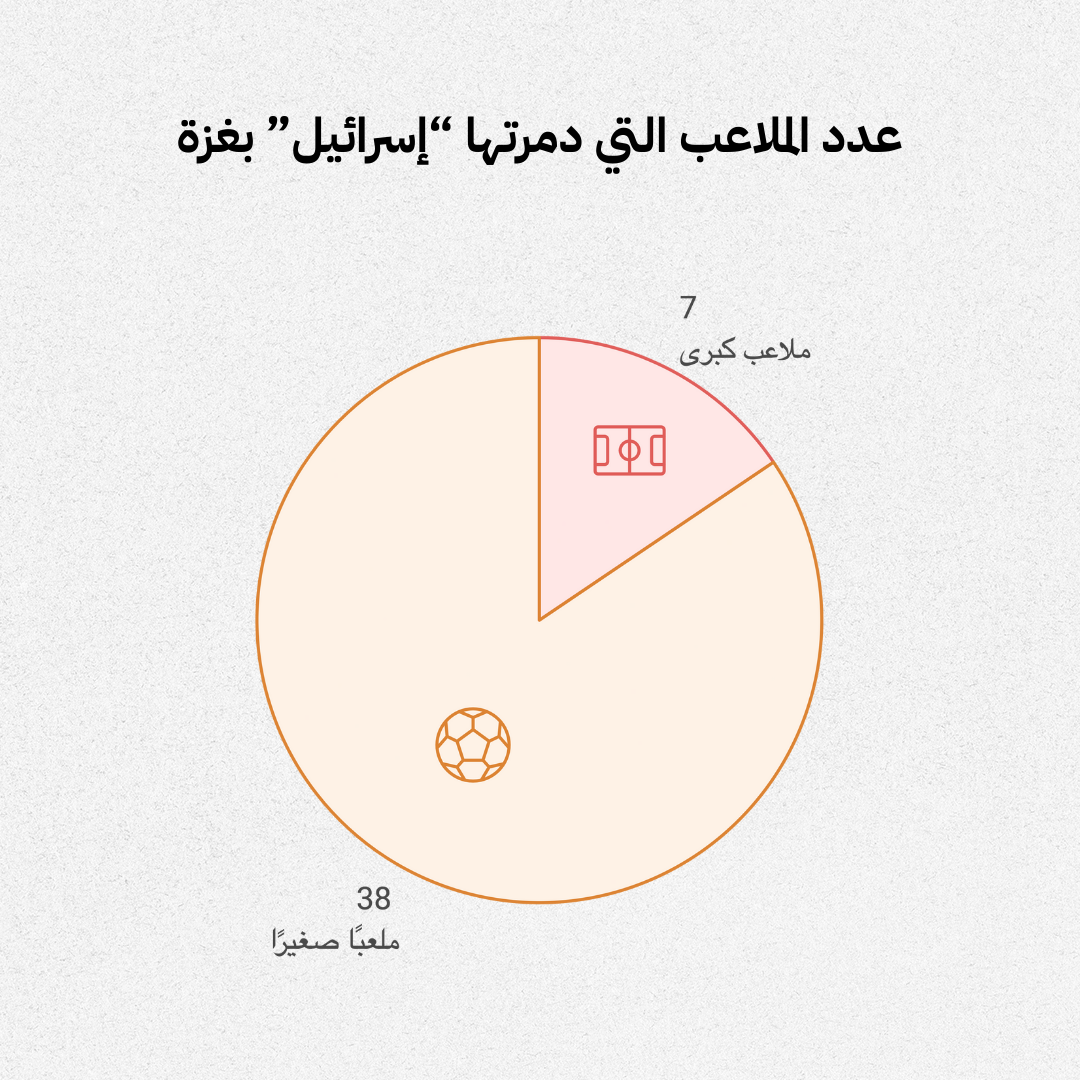

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكبَّد القطاع الرياضي في غزة خسائر فادحة، إذ دُمّرت أكثر من 280 منشأةٍ رياضية، واستُشهد أكثر من 800 رياضيٍّ فلسطيني، بينهم نحو 370 لاعب كرة قدم، من أبرزهم نجم المنتخب الأولمبي السابق هاني المصدر، الذي قضى في غارةٍ جوية في يناير/كانون الثاني 2024، والهداف الأسطوري محمد بركات، الذي استُشهد مع عائلته إثر قصف منزله مع بداية رمضان.

في غزة أيضًا، مُسح ملعب اليرموك الرياضي، الذي كان أكبر ساحةٍ رياضيةٍ مفتوحةٍ في غزة، ويتسع لـ9 آلاف متفرج، من الوجود. الأخطر أن قوات الاحتلال استخدمته لفترةٍ كمعسكر اعتقالٍ وتعذيب، حيث أظهرت صورٌ صادمةٌ عشرات الفلسطينيين وهم عراةٌ تقريبًا، مكبَّلون وراكعون، بينما دباباتٌ تحاصر الملعب، وتعرَّض آخرون للتعذيب لساعات داخل المكان الذي كان يُفترض أن يكون مسرحًا للرياضة.

بحلول مايو/أيار 2024، تحوّل الملعب الوحيد المتبقي في غزة، الذي لم يتعرض للتدمير، إلى مأوى لآلاف النازحين. وفي الشهر نفسه، أعلن الإيطالي-السويسري إنفانتينو أنه سيطلب “استشارة قانونية مستقلة” بشأن دعوة الاتحاد الفلسطيني لمعاقبة “إسرائيل”، لكن بعد عامٍ ونصف تقريبًا كامل، لم يحدث شيء.

تدمير البنية التحتية الكروية في غزة ليس حدثًا عرضيًا، بل يعكس سياسةً ممنهجةً لجيش الاحتلال تستهدف كل مكونات الوجود الفلسطيني، بما فيها الرياضة. ويُذكّر كل هذا بمشهدٍ آخر من تاريخ “فيفا” الأسود، ففي أكتوبر/تشرين الأول 1973، استخدم الجنرال أوغوستو بينوشيه ملعب تشيلي الوطني كسجنٍ ومكانٍ للتعذيب بعد انقلابه المدعوم أمريكيًا، وقُتل العشرات هناك.

بعد شهرين فقط، كان المنتخب التشيلي يصطف على نفس العشب لمواجهة الاتحاد السوفيتي في تصفيات كأس العالم 1974. السوفييت رفضوا اللعب قائلين إن “الملعب ملطخ بالدماء”، لكن “فيفا” تجاهلت احتجاجهم، وأمر بإقامة المباراة.

لعب التشيليون أمام مرمى فارغ، وسجَّلوا هدفًا صوريًا ضمن لهم التأهل، أما المفتشون الذين زاروا الملعب آنذاك، فلم يهتموا إلا بـ”جودة العشب”، بينما السجناء مخبّأون أو مقيَّدون في المدرجات، وهو ما يعيد طرح السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم يتحرك “فيفا” حتى الآن؟

ازدواجية سياسية فاضحة

منذ قبول عضوية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام 1998، تغض “فيفا” الطرف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. لسنوات، سمح الاتحاد الإسرائيلي – الذي باركت “فيفا” تغيير اسمه من الاتحاد الفلسطيني مع الإعلان عن قيام دولة الاحتلال في عام 1948 – بإدماج أنديةٍ مقامةٍ داخل مستوطناتٍ غير قانونية، وفي كثيرٍ من الأحيان كانت المباريات تُقام في المستوطنات برعايةٍ من الاتحاد الدولي نفسه، في انتهاكٍ صريحٍ لقوانينه التي تحظر على أعضائها اللعب على أراضي اتحادٍ آخر دون موافقته.

كذلك، لطالما تجاهلت “فيفا” الانتهاكات الصارخة في الملاعب الإسرائيلية. قبل خمس سنوات، وصفت مجلة “ذي إيكونوميست” نادي بيتار القدس بأنه “الأكثر عنصريةً في إسرائيل”، بعدما كشفت عن هتافات جمهوره التي تنعت اللاعبين العرب بـ”الإرهابيين”. ورغم ذلك، لم تحرّك “فيفا” ساكنًا. وعندما طُلب منها عام 2017 اتخاذ إجراءاتٍ ضد الاتحاد الإسرائيلي، اكتفت بالقول إنها “محايدةٌ في قضايا السياسة والدين”.

لكن هذه الحيادية المزعومة سقطت عند أول اختبارٍ جدّي، فمع غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لم يستغرق الأمر من “فيفا” سوى أربعة أيامٍ فقط لإقصاء روسيا من الملاعب الدولية، وحرمان منتخبها الوطني من المونديال وكأس أوروبا، ومنع أنديتها من المشاركة في البطولات الأوروبية، بلا نقاشٍ أو أي أملٍ بالعودة.

ذلك القرار جرى تمريره سريعًا تحت مظلة التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بـ”القيم الأوروبية المشتركة” مثل السلام واحترام حقوق الإنسان. لكن المفارقة أن هذه القيم نفسها يتم تجاوزها حين يتعلق الأمر بـ”إسرائيل”، التي تمارس حرب إبادة في غزة، بينما يُسمح لها بالاستمرار في الملاعب الدولية، وكأن شيئًا لم يحدث.

فكرة حظر المنتخبات والأندية ليست سابقةً جديدة في عالم الرياضة، فقد سبق أن اتخذت “فيفا” قرارًا تاريخيًا بحظر منتخب جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري منذ عام 1964 وحتى أوائل التسعينيات، لتتحوّل عزلة الملاعب إلى عزلةٍ سياسيةٍ خانقةٍ عن المجتمع الدولي عبر ضرب مصدر فخره الجماهيري، ما ساهم في إسقاط نظام الفصل العنصري.

لكن بينما تُطبَّق المعايير بصرامة على روسيا بعد غزو أوكرانيا، أو على جنوب إفريقيا في زمن “الأبارتايد”، تُمنح “إسرائيل” حصانة، رغم تزايد الجدل وتصاعد الدعوات الأوروبية والعالمية لإبعاد منتخبها وأنديتها. ورغم أن جرائمها في غزة تُبث للعالم على الهواء مباشرة، وتبدو أكثر علانيةً ودمويةً مما فعلته روسيا أو جنوب إفريقيا في لحظاتٍ مشابهة، لم يتجاوز رد “فيفا” بعض العبارات الإنشائية المكرّرة، مكتفيةً بعقد اجتماعاتٍ شكلية انتهت بتأجيل القرار تحت ذرائع بيروقراطية بدت أقرب إلى حمايةٍ سياسيةٍ للاحتلال أكثر من كونها التزامًا بقوانين اللعبة.

هنا لا يتعلق الأمر بالسلام بقدر ما يتعلق بالنفوذ والقوة، فقد طالبت إسبانيا، وإيطاليا، والنرويج، وغيرها من الاتحادات الأوروبية بعقوباتٍ صارمةٍ على “إسرائيل”، وحتى “يويفا” نفسها فكّرت بالأمر، لكنه سرعان ما تراجعت بشكلٍ مثيرٍ للريبة، واعتبر رئيسها ألكسندر تشيفرين أن هذه المسألة “ليست مطروحةً للنقاش”، وكرّر رفضه لمعاقبة الرياضيين عبر حرمانهم من المشاركة، وهو ما أغلق فعليًا الباب أمام أي إجراءٍ لإقصاء “إسرائيل”، في تناقضٍ صارخٍ مع ما حدث لروسيا.

أما “فيفا”، فقد التزمت الصمت حتى الآن، مكتفيةً بقرارٍ يُلزم المنتخب والأندية الإسرائيلية بخوض مبارياتها خارج الديار، غالبًا في صربيا أو المجر. ومع تسرب أجواء التوتر إلى أروقة الهيئة الكروية العليا، خصوصًا بعد تصاعد الضغوط من إسبانيا التي هدّدت بمقاطعة كأس العالم في حال استمرار مشاركة “إسرائيل”، خرج إنفانتينو بخطابه الشهير خلال افتتاح الجلسة المغلقة لمجلس “فيفا”، متحدثًا عن “السلام والوحدة”، في محاولةٍ لتخفيف العاصفة دون مواجهة جوهر القضية.

ما الذي تغيّر؟

الجواب نجده في الولايات المتحدة، التي أعلنت صراحةً أن “إسرائيل خط أحمر”، وحذّرت وزارة الخارجية الأمريكية الاتحادين الدولي والأوروبي من مجرد التفكير في أي عقوبةٍ قد تطال “إسرائيل”، خاصةً أن هناك أغلبيةً مؤيدةً لتعليق عضوية “إسرائيل” في الاتحاد الأوروبي.

وخلف تلك اللغة التي تتجاوز حدود الدبلوماسية، يطلّ اسمٌ واحدٌ من الظل، وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يكتفِ بحماية “إسرائيل” سياسيًا وعسكريًا، بل غلّفها بدروعٍ من الشرعية الدولية، ويتوقّع من “فيفا” أن تلتزم بالخط ذاته.

العلاقة الوثيقة بين إنفانتينو وترامب ليست سرًا، فالأول دأب على زيارة البيت الأبيض مرارًا، بينما كان الثاني الداعم الأكبر لأضخم مشاريع “فيفا” على الإطلاق: تنظيم كأس العالم 2026 في أمريكا بالشراكة مع المكسيك وكندا، بمشاركة 48 منتخبًا، وللمرة الأولى عبر 11 مدينةً أمريكية، في مشروعٍ يُنظر إليه على نطاقٍ واسع كتحالفٍ بين الرياضة والسياسة والمصالح الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن هذه العلاقة مهدّدة بسبب منتخب الكيان الإسرائيلي، الذي يخوض التصفيات المؤهلة لهذه البطولة وسط انزعاجٍ متزايدٍ من الاتحادات الأوروبية الأخرى، ما دفع البيت الأبيض إلى التحرك للتأكيد على أن واشنطن ستعمل على منع أي حظرٍ محتمل قد يطال مشاركة “إسرائيل” في المنافسات الدولية، ولا سيما في المونديال، ردًا على دعواتٍ من خبراء أمميين وأعضاء في “يويفا” لتعليق عضوية “إسرائيل” وفِرَقها على خلفية الحرب على غزة.

وكشفت تقاريرٌ إسرائيليةٌ أن ترامب تدخّل شخصيًا لدى إنفانتينو لوقف أي تحركٍ قد يؤدي إلى إقصاء “إسرائيل”، ولا يُستبعد أن يهدّد بإلغاء البطولة وفرض عقوباتٍ على “فيفا” نفسها، بل وفرض قيودِ دخولٍ على دولٍ ومسؤولين بعينهم، على غرار ما فعله مع الفلسطينيين في الأمم المتحدة.

بالنسبة لـ”فيفا”، تُعد السوق الأمريكية ورقةً لا يمكن التفريط بها، ومن أجل الحفاظ على مباركة واشنطن، لا بد من ضمان الحماية لـ”إسرائيل”. وهكذا، تتلاشى المطالب الأوروبية في الفراغ، وتُدفن الدعوات إلى العقوبات تحت ركام شعارات “الوحدة والسلام”، وكأنّ الضغوط لا وزن لها حين تصطدم بجدار السياسة الأمريكية وحسابات المال والنفوذ.

وتطرح هذه التطورات تساؤلاتٍ جديةً حول مدى القدرة القانونية والسياسية لترامب على التدخل في برمجة وتنظيم المونديال، وتعيد إلى الواجهة السؤال الأهم: مَن الذي يدير كرة القدم العالمية فعلاً؟ الاتحاد الدولي، أم مراكز النفوذ في واشنطن؟

لماذا لم تتحرك “فيفا” بعد؟

الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بـ”فيفا” ككيانٍ مستقل، بقدر ما يتعلق بالبيروقراطية والضغط السياسي الغربي والقوى الكبرى التي تُحرّك خيوطها، فـ”إسرائيل” محميةٌ سياسيًا في العواصم الغربية الكبرى، ومن غير الوارد بالنسبة للمنظمة أن تتخذ قرارًا يُقرأ كإدانةٍ لتلك العواصم نفسها.

تبدو المفارقة هنا صارخة، فعندما صرخت أوروبا ضد روسيا، جاء القرار بالحظر الكامل فوريًا – تحت ذريعة المبادئ – لأنه يتناغم مع الموقف الغربي. وعندما كرّرت ذلك ضد “إسرائيل”، تتذكّر “فيفا” فجأةً خطاب “الوحدة”، لأن حظرها يعني تحدي واشنطن وبرلين ولندن وباريس. وهنا تكمن الازدواجية الفاضحة، حيث تُطبَّق قواعد العدالة فقط حين لا تُحرج الغرب.

السبب الأعمق يكمن في خوف “فيفا” من أن يؤدي حظر “إسرائيل” إلى فتح الباب أمام مساءلة دولٍ أخرى عن جرائمها، فاعتماد مثل هذا المعيار سيجعلها مضطرةً للنظر في غزو العراق، وحرب اليمن، والجرائم في سوريا وأفغانستان. والحقيقة أنها – مثل كثيرٍ من المؤسسات الدولية – ليست مستعدةً لتبنّي معيار عدالةٍ حقيقي، لأنها ستجد نفسها في مواجهة النظام العالمي بأسره.

لقد بات واضحًا أن السياسة والرياضة متداخلتان بشكلٍ لا فكاك منه، وتُدرك “فيفا” ذلك تمامًا، لكنها تُصرّ على التظاهر بـ”الحياد”، غير أن هذا الحياد لا يُقاس بالشعارات، بل بالفعل. فإذا أراد الاتحاد إقناع العالم بأنه فوق السياسة، فعليه أن يُطبق القواعد نفسها على الجميع، إما بإعادة روسيا إلى الملاعب، أو بالجرأة على معاقبة “إسرائيل”، وما عدا ذلك ليس سوى تسويةٍ رخيصةٍ وذريعةٍ واهية.

أمّا الحديث المتكرّر عن “القيم الإنسانية”، فيبدو أجوف أكثر من أي وقتٍ مضى. فإذا كانت حقوق الإنسان فعلًا أولوية، فكيف يمكن تفسير منح “فيفا” شرف تنظيم مونديال 2034 للسعودية، الدولة الخليجية المثقل سجلها الحقوقي بالانتهاكات الموثّقة من منظماتٍ محليةٍ ودولية؟

لم يتردّد إنفانتينو لحظةً في قبول العرض السعودي، مقابل غسل سمعتها عبر الرياضة، وكأنّ المبدأ الوحيد الذي يحكم “فيفا” هو المال، لا الأخلاق. فالمملكة، التي وجدت نفسها المرشّح الوحيد لاستضافة البطولة، مستعدةٌ لضخّ مليارات الدولارات لصرف الأنظار عن القمع المستمر للمعارضين، وكلّ من يخرج عن الخط الرسمي، ما يعزّز الشكوك حول الأهداف الحقيقية وراء هذه التحركات، وما يعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل استضافة البطولات العالمية.

عندما نسمّي الأشياء بأسمائها، يبدو جليًا أن ما تُقدّمه “فيفا” ليس مبادئ ولا قيمًا إنسانية، بل مجرد صفقةٍ تجارية. فمنظمةٌ بهذا الحجم تحوّلت منذ زمنٍ إلى مؤسسةٍ اقتصاديةٍ عملاقة، تضع الأرباح والصفقات في المقام الأول، بينما تبقى الرياضة والعدالة على الهامش. هذه الحقيقة باتت اليوم أكثر وضوحًا، مع ازدواجية المعايير الفاضحة التي تُقوّض مصداقية اللعبة، وتشوّه صورتها أمام الجماهير.

هاجس الحظر الرياضي

عند السؤال عن مدى الأهمية التي يكتسبها الحظر الرياضي عند الإسرائيليين، تبدو المقارنة مع تجربة جنوب إفريقيا كاشفةً للغاية، فذلك النظام، القائم أيضًا على مشروعٍ استيطانيٍّ كولونيالي، تلقّى واحدةً من أعمق ضرباته النفسية حين جرى استبعاده من المؤسسات الرياضية الدولية، بما في ذلك الأولمبياد والكريكيت عام 1970. لكن الضربة الأكثر قسوةً جاءت عام 1981 مع طرد فريق “سبرينج بوكس” من اتحاد الرغبي الدولي، الرياضة التي كانت تمثّل رمز الهوية القومية للبيض هناك.

كان ذلك قرارًا مدفوعًا بضغطٍ جماهيريٍّ واسع، خصوصًا من حركة “أوقفوا كل الجولات العنصرية” (HART)، التي نجحت في تعطيل مباريات الرغبي في نيوزيلندا، حتى اقتنع الاتحاد الدولي أن استمرار اللعب مع نظام الفصل العنصري أصبح تكلفةً اجتماعيةً وسياسيةً لا تُحتمل. وكانت النتيجة واضحةً في تحوّل جنوب إفريقيا إلى “دولة منبوذة”، يعيش جمهورها شعور الخزي بدل الفخر.

اليوم، يلوح السيناريو ذاته في أفق “إسرائيل”، بعد أكثر من عامين من حرب الإبادة، مستندةً إلى صمت الحكومات الغربية أو تواطؤها. ومع ذلك، فإن الخطر على “إسرائيل” لا يأتي من مكاتب “فيفا” وحدها، بل من الملاعب نفسها، حيث بدأت الاحتجاجات الشعبية – من إسبانيا إلى إيرلندا وآيسلندا – تكسر هذا الجدار.

أثارت مسابقة “يوروفيجن” الغنائية، مثلًا، ورغم طابعها الترفيهي، أزمةً دبلوماسيةً بعدما أعلنت دولٌ أوروبيةٌ الانسحاب إذا استمرت مشاركة “إسرائيل”. قد يبدو الأمر ثانويًا، لكنه ليس كذلك بالنسبة لمجتمعٍ إسرائيليٍّ تابع بشغفٍ هذه المسابقة، واعتبر فوز فريقه بالتصويت الشعبي مصدر “فخرٍ قوميٍّ” وسط حربه المستمرة.

وتتّضح أهمية هذه المؤشرات أكثر عند النظر إلى حالة الذعر التي أصابت سلطات الاحتلال عقب احتجاجات سباق “لا فويلتا” الإسباني هذا الصيف، حين تعطّل الحدث بسبب مشاركة فريقٍ إسرائيليٍّ في المنافسة. لم يكن المشهد مجرد احتجاجٍ عابر، بل إشارةٌ قويةٌ على أن الضغط الشعبي قد يمتدّ ليطرد “إسرائيل” من الساحة الرياضية الأوروبية، بما فيها كرة القدم، اللعبة الأكثر تأثيرًا في المزاج الجمعي، ما يضع “إسرائيل” تحت مجهر المساءلة والمراقبة الدولية داخل الرياضة.

أُلغيت المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات، بسبب احتجاجاتٍ نظمها متضامنون مع فلسطين وغزة، احتجاجًا على مشاركة فريقٍ إسرائيلي. pic.twitter.com/GnAHLT3Art

— نون بوست (@NoonPost) September 14, 2025

الأمر أكثر خطورة حين نتحدث عن كرة القدم وكرة السلة الأوروبية، وهما أكثر شعبيةً وتأثيرًا في الشارع الإسرائيلي، فالملايين يتابعون البطولات الأوروبية أسبوعيًا، ومجرد طرح فكرة طرد فرقٍ إسرائيلية – مثل “مكابي تل أبيب” الذي يخوض منافسات الدوري الأوروبي – من بطولات النخبة، يثير قلقًا وجوديًا لدى السلطات.

وقطعت إيطاليا خطوةً غير مسبوقة حين طالبت رابطة مدربيها الوطنيين رسميًا بحظر “إسرائيل” من كأس العالم، فيما دعا وزير الرياضة الإسباني علنًا إلى إنهاء “ازدواجية المعايير” التي سمحت بفرض عقوباتٍ سريعةٍ على روسيا بعد غزو أوكرانيا، بينما تُترك “إسرائيل” لتواصل جرائمها بلا محاسبة.

الأخطر أن الملاعب الأوروبية نفسها، التي حاولت “يويفا” تحييدها، تحوّلت إلى منصات مقاومة، حيث يرفع عشرات الآلاف من المشجعين الأعلام الفلسطينية في المدرجات، ويهتفون ضد “إسرائيل”، متحدّين قرارات “يويفا” التي تحظر أي تعبيرٍ سياسي. ومع كل مباراة، تتحوّل المدرجات إلى ساحة تضامنٍ مباشر، تضغط من الأسفل على المؤسسات الرياضية المترددة.

هذه الدينامية ليست مجرد احتجاجاتٍ رمزية، فكما كان الحال في جنوب إفريقيا، حيث أجبرت الضغوط الشعبية الاتحادات الرياضية على اتخاذ قراراتٍ لم تكن راغبةً بها، وكان اللعب مع نظامٍ استعماريٍّ عنصريٍّ يعني ببساطة “تطبيع الجريمة”، فإن المنطق نفسه يتردّد اليوم، إذ لا يمكن للاتحادين الدولي والأوروبي أن يواصلا التظاهر بأن الرياضة “محايدة”، بينما تُرتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرةً.

الشرخ الذي يقلق “إسرائيل”

لم تأتِ هذه الضغوط فقط من منظماتٍ حقوقية أو جماعاتٍ ناشطة، بل من رموزٍ في قلب اللعبة باتوا أكثر جرأة، وخلقوا زخمًا يُصعّب على البيروقراطية الدولية أن تستمر في التواطؤ. فخلال العام الماضي فقط، شهدنا أمثلةً متكررةً على أصواتٍ بارزةٍ في كرة القدم قررت كسر الصمت، من بينهم المهاجم الإنجليزي السابق وأحد أشهر الإعلاميين الرياضيين، غاري لينيكر، الذي جرى إقصاؤه من “بي بي سي” لمجرد تضامنه مع دعوات حظر “إسرائيل” من كرة القدم الدولية.

وصرخ أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، إيريك كانتونا، بصوتٍ عالٍ ضد التطبيع مع الإبادة، وصرّح بوضوحٍ في صياغةٍ تشبه نداءً صريحًا للتحرك: “لا يمكن أن نسمح لهذه الإبادة أن تمر بلا عقاب. لقد حان وقت التعليق”. كما وقف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، في إحدى الجامعات، داعيًا لرفض الصمت أمام قتل الأطفال في غزة.

ثم جاء المشهد الذي فجّر موجة غضبٍ عالمية، حين استهدفت غارةٌ إسرائيليةٌ اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ”بيليه الفلسطيني”، بينما كان يقف في طابورٍ للحصول على الطعام في غزة المحاصرة، ما اضطر “يويفا” بعدها لإصدار بيانِ تعزيةٍ هو الأول منذ بدء الحرب، رغم أن مئات الرياضيين والمدربين والحكام الفلسطينيين كانوا قد قُتلوا قبله بصمت.

غير أن البيان الباهت لم يمرّ دون رد، إذ علّق النجم المصري محمد صلاح قائلًا: “بيانكم غامض، من قتله ولماذا؟”، ليضع بذلك “فيفا” و”يويفا” أمام سؤالٍ صارخٍ لا يمكن تجاهله: هل تكفي نصف المواقف والبيانات الملتبسة لتبرئة الضمير الرياضي العالمي؟

كلّ ذلك يوضح أن المسألة لم تعد هامشيةً أو محصورةً في احتجاجات الشارع، بل تحوّلت إلى أزمةٍ داخل قلب المؤسسة الرياضية العالمية، حيث تتزايد الأصوات التي تقول إن استمرار “إسرائيل” في المنافسات الرياضية، بينما ترتكب إبادةً موثقةً ضد المدنيين، هو وصمةٌ لا يمكن لـ”فيفا” التستّر عليها طويلًا.

المغزى الأعمق هنا لا يتعلق بالتصريحات وحدها، بل بتأثيرها النفسي على المجتمع الإسرائيلي نفسه، فالنُّظم الاستيطانية، كما خبرنا في جنوب إفريقيا، تبني جزءًا من شرعيتها الداخلية على إحساس جمهورها بأنها “مقبولة” و”منتمية” إلى الغرب. وحين يجد الجمهور الإسرائيلي نفسه فجأةً مرفوضًا في ملاعب كرة القدم العالمية، فإن الرسالة تتجلّى بوضوح في أن سياساتهم أصبحت عبئًا أخلاقيًا، وأن العالم لم يعد مستعدًا لتطبيع جرائم تُرتكب باسم الرياضة أو خلف شعاراتها.

هذا بالضبط ما حدث في جنوب إفريقيا، حيث لم يكن الحظر الرياضي مجرد عقوبةٍ رمزية، بل جرحًا نفسيًا عميقًا في مجتمعٍ اعتاد أن يرى نفسه جزءًا من العالم الغربي. فجأة، لم يعد بمقدور نجومه اللعب في كأس العالم أو الأولمبياد، ولم يعد جمهوره يرى أعلامه ترفرف في الملاعب، فكانت النتيجة شعورًا بالمهانة، وهزّةً في القاعدة الاجتماعية للنظام العنصري.

اليوم، يقف الإسرائيليون أمام احتمالٍ مماثل، رغم أن “فيفا” و”يويفا” يماطلان بالحديث عن “المزيد من الدراسات القانونية” و”التعقيدات”، لكن تصريحاتٍ مثل تلك التي أطلقها رئيس “يويفا”، حين سُئل: “لماذا حُظرت روسيا ولم تُحظر إسرائيل؟”، وأجاب: “سؤالٌ مشروع”، هي مؤشرٌ مقلقٌ لـ”إسرائيل”، فحين يعترف رأس الهرم بمشروعية السؤال، فهذا يعني أن “الخط الأحمر” الذي كان يحمي “إسرائيل” بدأ يتآكل.

قد لا يصدر قرارُ حظر “إسرائيل” وأنديتها من الملاعب غدًا أو الشهر المقبل، لكن التاريخ يُظهر أن كرة القدم تُدار من الأسفل بقدر ما تُدار من الأعلى، وتعرف “إسرائيل” هذا جيدًا، ولهذا تبدو قلقةً أكثر من أي وقتٍ مضى. فكما كان سقوط جنوب إفريقيا الرياضي مقدمةً لنهاية “الأبارتايد”، قد تصبح قراراتٌ لم تكن واردةً قبل سنواتٍ قليلة بدايةَ النهاية لتطبيع مشروعها الاستعماري.

وفي ذلك اليوم، لن تواجه “إسرائيل” خطرًا على صورتها العسكرية فقط، بل على صورتها الثقافية والرياضية، وهي صورةٌ ترى فيها امتدادًا لانتمائها الغربي. وإذا ما خُطّ قرارُ تعليقها من “فيفا” أو “يويفا”، فلن يكون مجرد عقوبةٍ رياضية، بل زلزالًا نفسيًا يضرب عمق المجتمع الإسرائيلي، تمامًا كما حدث مع أنصار الرغبي في جنوب إفريقيا.

وحتى يجد إنفانتينو الشجاعة ليكون ثابتًا في مواقفه، ستظل “اللعبة الجميلة” أسيرةَ قبحِ المعايير المزدوجة، محاصَرةً بين الشعارات الفارغة والمصالح السياسية والاقتصادية. فبينما ترفع “فيفا” راية “الوحدة والسلام”، تكشف الحقيقة على الأرض عن عالمٍ تُباع فيه المبادئ وتُشترى، وتتحول فيه كرة القدم إلى أداةٍ في لعبة النفوذ، بدل أن تبقى لغةً للعدالة والوحدة.

“فيفا” بين الرياضة والسلطة: معضلة الحياد المزوَّر

منذ قبول عضوية الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عام 1998، تغضّ “فيفا” الطرف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. لسنوات، سمح الاتحاد الإسرائيلي — الذي باركت “فيفا” تغيير اسمه من الاتحاد الفلسطيني مع الإعلان عن قيام دولة الاحتلال عام 1948 — بإدماج أندية مقامة في مستوطنات غير قانونية، وغالبًا كانت تُقام المباريات في تلك المستوطنات برعاية الاتحاد الدولي نفسه، في انتهاكٍ صارخ لقوانينه التي تحظر على الأعضاء اللعب على أراضٍ تابعة لاتحادٍ آخر دون موافقة.

لطالما تجاهلت “فيفا” الانتهاكات داخل الملاعب الإسرائيلية. قبل سنوات، وصفت مجلة ذي إيكونوميست نادي بيتار القدس بأنه “الأكثر عنصرية في إسرائيل” بعد أن كشفت عن هتافات جمهور النادي التي تنعت اللاعبين العرب بـ”الإرهابيين”. ومع ذلك، لم تتحرك “فيفا”. وعندما طُلب منها عام 2017 اتخاذ إجراء بحق الاتحاد الإسرائيلي، اكتفت بالادعاء بأنها “محايدة في قضايا السياسة والدين”.

لكن هذه الحيادية المزعومة سقطت عند أول اختبار جدي: مع غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لم تستغرق “فيفا” سوى أربعة أيام لإقصاء روسيا من الملاعب الدولية، وحرمان منتخبها من المونديال وكأس أوروبا، ومنع أنديتها من المشاركة الأوروبية، بلا نقاش. في المقابل، حين تتعلق القضية بإسرائيل، تُطرح “الدراسات القانونية” و”التعقيدات” كذريعة لعدم اتخاذ قرار.

السبب الأعمق يكمن في خشية “فيفا” من أن يؤدي حظر إسرائيل إلى فتح الباب أمام مساءلة دول أخرى: غزو العراق، حرب اليمن، الجرائم في سوريا وأفغانستان. اعتماد مثل هذا المعيار سيضع المنظمة الدولية في مواجهة النظام العالمي بأسره.

أما اليوم، فالإسرائيليون يقفزون أمام احتمال مماثل. حين سُئل رئيس “يويفا” لماذا حُظرت روسيا ولم تُحظر إسرائيل، أجاب: “سؤال مشروع”. هذا الإقرار يُعدّ شيفرة مفادها أن “الخط الأحمر” الذي كان يحمي إسرائيل بدأ بالتآكل. قد لا يصدر الحظر غدًا، لكن كرة القدم تُدار من الأسفل بقدر ما تُدار من الأعلى، وتعرف إسرائيل هذا جيدًا، لذا تبدو قلقةً أكثر من أي وقت مضى.

الشرخ يتوسّع أيضًا من الداخل المؤسساتي. رموزٌ في قلب اللعبة باتوا يكسرون الصمت: غاري لينيكر أُقصي من “بي بي سي” لتضامنه مع دعوات الحظر، إيريك كانتونا نادى بضرورة تعليق مشاركة إسرائيل، وبيب غوارديولا دعا لرفض الصمت أمام قتل الأطفال في غزة. أما البرزة الأكبر فكانت عندما اغتيل اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد وسط صفوف طابور تمويني، فاضطّر “يويفا” لإصدار بيان واجب التعزية، وردّ محمد صلاح بسخرية: “بيانكم غامض، من قتله ولماذا؟”

تتحوّل الملاعب الأوروبية إلى ساحات مقاومة، الأعلام الفلسطينية تُرفَع في المدرجات، والهتافات تُعلَن ضد إسرائيل. الضغط الشعبي من أسفل بدأ يدق أبواب المؤسسات الرياضية الكبرى. في رأي كثيرين، استمرار إسرائيل في المنافسات الرياضية بينما ترتكب إبادة موثقة هو وصمة لم تعد “فيفا” أو “يويفا” تستطيع التستر عليها إلى الأبد.

إنها ليست قضية رياضية بسيطة: إنها صدام بين شعارات “الحياد” وحقائق النفوذ، بين صور “الوحدة والسلام” ووقائع سياسيّة واقتصادية. إذا ما قررت “فيفا” أو “يويفا” تخطي الضغوط وفرض حظر حقيقي على إسرائيل، فلن يكون مجرد قرار رياضي — بل زلزالًا أخلاقيًا يضرب عمق صورة إسرائيل في العالم، ويثبت أن الرياضة لا تُبنى على المظاهر والشعارات، بل على مبدأ واحد: المساواة في التطبيق لا الانتقائية في التفسير.