نشرت وكالة “رويترز” أمس 14 أكتوبر الجاري، تحقيقًا استقصائيًا حصريًا بعنوان: “الأسد نقل مقبرة جماعية سراً للتغطية على جرائم القتل”، كشفت فيه بالأدلة والصور والشهادات عن قيام النظام السوري بعملية سرّية هدفت إلى طمس معالم واحدة من أضخم المقابر الجماعية، وذلك من خلال نقل آلاف الجثث من موقعها في منطقة القطيفة بريف دمشق إلى مقبرة بديلة، خُصصت لهذا الغرض في صحراء قاحلة قرب بلدة الضمير، على بُعد ساعة من العاصمة.

عملية التغطية على الجريمة، التي عُرفت داخل الأجهزة الأمنية باسم “عملية نقل التراب”، استمرت من أوائل عام 2019 وحتى منتصف 2021، وشملت نقل رفات سجناء ومعتقلين قضوا تحت التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي في معتقلات النظام ومستشفياته العسكرية، وفقًا لشهادات شهود شاركوا في العملية، ووثائق وصور أقمار صناعية راجعتها “رويترز”.

في العمق، لا يكشف التحقيق عن جريمة إضافية فحسب، بل يؤكد أن طمس الأدلة كان ـ حتى الساعات الأخيرة ـ جزءًا أصيلًا من بنية النظام الأمني السوري، لا استثناءً عنها. فالنظام الذي اعتمد الإخفاء القسري كأداة مركزية في حربه ضد السوريين، لا يتعامل مع القبور بوصفها نهاية، بل كجزء من معركته المستمرة للسيطرة على الرواية، وتطويع الذاكرة، وتضييع العدالة أو إلغائها بالكامل إن استطاع.

كيف تمت عملية النقل؟

وفق ما عرضته “رويترز”، فإن العملية بدأت في وقت مبكر من عام 2019، وشملت نقل جثامين مدنيين قُتلوا في معتقلات النظام إلى موقع جديد في ريف دمشق الشرقي، بعد أن كانت مدفونة بشكل سرّي في أرض قريبة من منطقة نجها العسكرية. الوثائق التي حصل عليها التحقيق، بما في ذلك صور أقمار صناعية حصرية وتحليل لبيانات تتبع الشاحنات، تشير إلى أن هذه الخطوة نُفذت على مراحل، وبمستوى عالٍ من السرية، بإشراف مباشر من جهات أمنية رفيعة.

التحقيق كشف أن العملية استغرقت ما يقارب عامين، من شباط/فبراير 2019 وحتى نيسان/أبريل 2021، وكانت تُنفذ بمعدل أربع ليالٍ أسبوعيًا، باستخدام ما بين 6 إلى 8 شاحنات محمّلة بمزيج من التراب وبقايا بشرية. هذه القوافل كانت تنطلق من القطيفة ليلًا باتجاه صحراء الضمير، حيث خُصصت منطقة معزولة لإنشاء المقبرة الجديدة. فيما يوحي حجم النقل وكثافته بأن الحديث لا يدور عن عشرات الجثث، بل عن آلاف، وربما عشرات الآلاف من الضحايا.

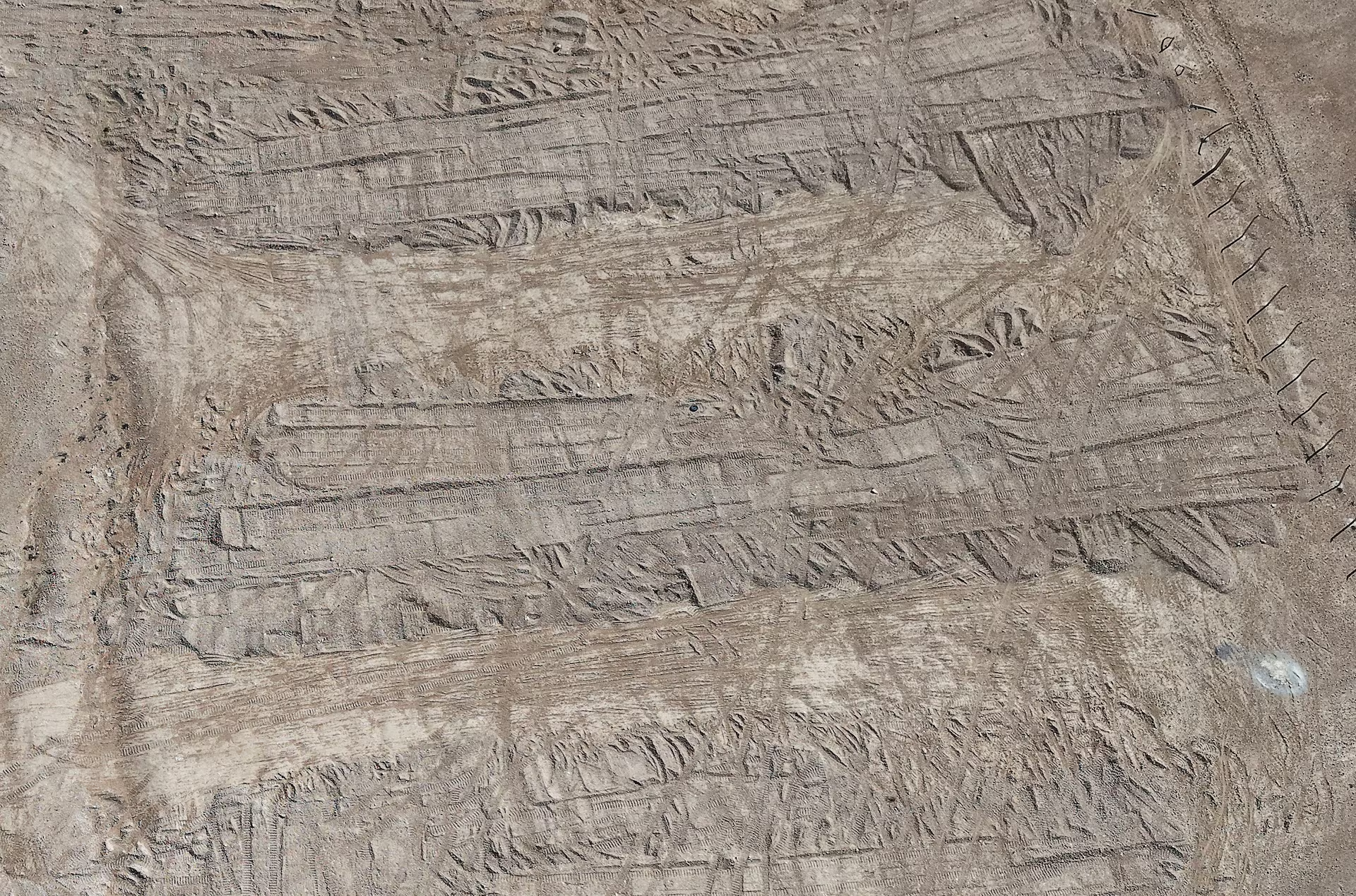

صور الأقمار الصناعية التي راجعتها “رويترز” أظهرت أن المقبرة الأصلية في القطيفة كانت تتألف من 16 خندقًا يتراوح طولها بين 15 و160 مترًا، وقد تم تفريغها بالكامل مع نهاية العملية. أما الموقع الجديد في الضمير، فاحتوى على 34 خندقًا، أطوالها تتراوح ما بين 20 و125 مترًا، تمتد على مساحة تُقدَّر بكيلومترين، ما يجعلها واحدة من أضخم المقابر الجماعية التي أُنشئت في سياق الثورة السورية.

الأشخاص الذين تحدثوا إلى “رويترز” – وعددهم 13 – تراوحت أدوارهم بين سائقين، ومشغلي آليات، وفنيين، وضابط سابق في الحرس الجمهوري. جميعهم أكدوا أن التعليمات نُفذت تحت طائلة التهديد الصريح بالموت. أحد السائقين قال: “لا أحد يجرؤ على مخالفة الأوامر. كنتَ ستُلقى في الحفرة مثلهم لو اعترضت.”

أحد الشهادات الأكثر أهمية جاءت من ضابط جمهوري سابق، شارك في التخطيط للعملية منذ بدايتها. قال إن فكرة نقل الجثث وُلدت أواخر عام 2018، حين بدأ بشار الأسد يتجهز لإعادة تقديم نفسه للمجتمع الدولي بوصفه منتصرًا في الحرب، ومؤهلاً للعودة السياسية والاقتصادية. في تلك المرحلة، كانت المقبرة الأصلية قد أصبحت مكشوفة نسبيًا ومشتبه بها من قبل عدة منظمات إنسانية، بعد تسريبات نشطاء سوريين عام 2014 وشهادات وردت لاحقًا في جلسات محاكمة بأوروبا.

حيث خشي النظام من أن تصبح القطيفة شاهدًا جنائيًا مباشرًا، مما دفعه إلى إطلاق “عملية نقل التراب”، وهو الاسم الرمزي الذي استُخدم داخل بعض الدوائر العسكرية للإشارة إلى المهمة.

اللافت أن “رويترز” لم تعثر على أي وثيقة رسمية مكتوبة تحمل اسم العملية أو تشير صراحة إلى المقبرة، ما يعكس شدة السرية المتّبعة. ومع ذلك، فإن تحليل مئات الصور الجوية بالتسلسل الزمني، إلى جانب إفادات الشهود، سمح للصحفيين بإعادة بناء مسار التنفيذ وتأكيد وقوعه. كما أن الموقع الجديد، رغم عزله التام، كشف عن نمط دفن مشابه للموقع الأصلي، مع نفس ترتيب الخنادق ومقاسات الحفر.

أما الدافع الحقيقي وراء هذه العملية، فقد لخّصه أحد الضباط المشاركين في الجملة التالية: “كان المطلوب أن تختفي الجثث، وكأنها لم توجد أبدًا.” لم تكن المسألة لوجستية أو إنسانية، بل جريمة متعمّدة لإتلاف الدليل الوحيد الباقي على عمليات القتل الجماعي التي جرت بعيدًا عن الكاميرات، في زنازين مكتومة لا يدخلها ضوء ولا يخرج منها صوت.

دلالات الجريمة المستمرة

ما كشفه تقرير “رويترز” يعيد تسليط الضوء على جوهر البنية التي حكمت سوريا لعقود: منظومة تستند إلى الإنكار، وتُراكم الجريمة فوق الجريمة، وتخوض معركة وجودها لا في ميادين السياسة فحسب، بل في جغرافيا الجثث أيضًا.

اختيار توقيت العملية ليس تفصيلًا ثانويًا. فقد تزامن إطلاقها، وفق شهادة الضابط المنشق، مع بدء النظام السوري استعادة السيطرة على مساحات واسعة من البلاد بدعم روسي وإيراني، وسعيه الحثيث لكسر عزلته الدولية. وفي لحظة سياسية كانت بعض الأطراف تفكر فيها بإعادة تطبيع العلاقات معه، قرر النظام إزالة ما قد يفسد صورته أمام الرأي العام العالمي: آلاف الجثث المدفونة على أطراف العاصمة.

بهذا المعنى، لم تكن “عملية نقل التراب” استجابة لحاجة أمنية أو إدارية، بل فعلًا سياسيًا بامتياز، يستكمل مسار طمس الذاكرة الذي بدأ منذ الأيام الأولى للثورة، حين كان النظام يدفن القتلى سرًا ويعتقل الأهالي إذا طالبوا بجثث أبنائهم. فيما تأتي فكرة هندسة مقبرة جديدة بمثابة محاولة للتحكم بذكرى الضحايا وفرصهم في الحصول على نهاية كريمة بقبور وشواهد معلومة.

وهو نوع من الجرائم التي لا تُقاس فقط بعدد الضحايا أو فظاعة الوسيلة، بل أيضًا بالقدرة على تمديد معاناة ذويهم، وتأجيل فرصهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة، عبر تعقيد عملية الربط بين الأسماء والرُفات بعشرات المرات.

أحد أبرز الأصوات التي علّقت على ما ورد في التقرير كان محمد العبدالله، مدير “مركز العدالة والمساءلة السوري”، الذي وصف العملية بأنها “كارثة إنسانية” تعقّد جهود توثيق الضحايا، وتُصعّب من إمكانية إعادة أي من الرفات إلى ذويها لاحقًا. ورغم إشادته بإنشاء “اللجنة الوطنية للمفقودين” في سوريا ما بعد الأسد، أشار بوضوح إلى أن الموارد ما تزال محدودة، وأن غياب الكوادر المتخصصة في الطب الشرعي وتحليل الحمض النووي يشكل عائقًا فعليًا أمام أي مشروع جاد لكشف الحقيقة.

في السياق نفسه، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، في تصريحاته لوسائل الإعلام الرسمية، أن “جرح المفقودين لا يندمل ما دامت هناك أم تنتظر قبر ابنها، وزوجة تنتظر مصير زوجها، وطفل لا يعرف أين دُفن والده.” كلمات تختصر حجم المأساة، لكنها في الوقت ذاته تضع مسؤولية واضحة على عاتق الدولة الجديدة، وعلى المجتمع الدولي، لضمان أن لا يُطوى هذا الملف تحت عنوان مصلحة السلم الأهلي.

اليوم، نقترب من إكمال عام كامل على سقوط نظام بشار الأسد، ومع ذلك لا يزال ملف العدالة معلقًا، بلا أفق واضح، ولا مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار لعائلات الضحايا والمفقودين. فلم تُفتح حتى الآن أي مسارات جدية لكشف الحقيقة، أو ضمان المحاسبة، أو حتى توفير الحد الأدنى من آليات الإنصاف الرمزي. بل إن التساهل المتزايد مع شخصيات متورطة في جرائم موثقة، تحت شعار “مصلحة السلم الأهلي”، ينذر بإعادة إنتاج المنظومة التي ثار السوريون ضدها.

وما كشفه تحقيق “رويترز”، إنذار حقيقي للمستقبل بأن العدالة ليست عبئًا على الاستقرار، بل شرطه. وتجاهل حقوق عشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين يفتح الباب لدورة جديدة من الظلم والإنكار.