في عام 1920، اضطرّ المخرج الألماني ذو الأصول الهنغارية، وأحد أبرز عازفي التشيلو في جوقة مدينة دوسلدورف، روبرت فينه، إلى خوض واحد من أكثر مشاريعه السينمائية جنونًا وطموحًا في آنٍ معًا؛ إخراج فيلم تأملي يتناول حكاية مريض يعاني اضطراب الرعشة اللاإرادية (Tic disorder).

سيقول فينة، وبنبرة لن تُنسى، رغم أن فظاظة التصريح استثارت حفيظة أكثر من عشرة ممثلين ألمان تم ترشيحهم سلفًا لتقمص دور البطولة: “لا أحد يمكنه أن يكون مريض اضطراب رعشة لا إرادية إلا مريض اضطراب رعشة مستنفدًا ومجربًا”.

بعد ثلاثة أشهر من ذلك، سيحاول فينة إقناع جمهور العروض في العاصمة برلين، الذين انحنت أعناقهم في مقاعدهم وتمزقت راحات أيديهم من التصفيق، بأن الفيلم الذي نال إعجابًا شعبيًا فاق ما حققه “Der Student von Prag” لهانز ماير، لم يكن سوى ومضة فكرية عابرة خطرت له بينما كان يمتطي صهوة جواد من سلالة عثمانية في مدينة دريسدن.

في الأثناء، سيُجبر فريتز شولر على التوقيع باسمه الحقيقي على أوتوجرافات المعجبين، بعد أن أمضى خمس سنوات باسم مستعار في مشفى “دوبريتش” للأمراض النفسية، كمريضٍ باضطراب الرعشة اللاإرادية.

منذ تلك اللحظة، ستبدأ سلسلةٌ لا تنتهي من الأفلام التي تمثل ما سيسمّيه جورج سادول لاحقًا “التفكيك والتركيب النفسي” (Psychological deconstruction and synthesis)، وهي الموجة التي راحت تطرق أبواب السينما الأوروبية بعنف، قبل أن تعبر إلى الشرق دون وسطاء أو شهود، لتجد في السينما المصرية فضاءً خصبًا يفسح لها المكان والاهتمام، وتُفرد لها الحكايات والسرود.

ومع تغيّر الأزمنة والحقب، وربما الجغرافيا والتاريخ أيضًا، تغيّرت قصص هذه السينما ومضامينها ورسائلها. لا يسعى هذا المقال إلى تفكيك ما هو مركّب، ولا إلى تركيب ما قد تفكك، بقدر ما يحاول الغوص في أعماق هذا النمط من السينما، في محاولةٍ أقرب إلى السعي البابلي لفهم ماهيته ومدى قابليته لأن يكون فنًّا شعبيًا يستقر في الوجدان العام.

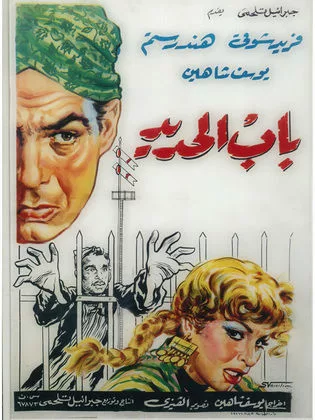

باب الحديد، لا يُفتح للجميع

يمكننا اعتبار أن أول رواية أدبية تروي بتشخيص معملي أحد الاضطرابات النفسية هي الرواية الخالدة لأديب روسيا العريق فيودور دوستويفسكي، الإخوة كارامازوف، وهي تصف معاناة بافل، الابن غير الشرعي لربّ أسرة متنفذة، والذي تمت تربيته على يد خادمة ويعاني نوعًا من صرع أولي وراثي عن أم بكماء.

بينما يُعتبر أول فيلم يتناول قصة أحد مرضى الاضطرابات النفسية، حاملًا ثقل هذا النوع بداخله، هو الفيلم البلغاري “I Live in Bulgaria“، والذي يسلط الضوء على أحد بائعي الجرائد والمجلات الحسية، يعاني من مرض الرعشة اللاإرادية، ومدى تعاطي حيزه الاجتماعي من أفراد وظروف مع مرضه، والذي أُنتج سنة 1962.

لتبدأ بعد ذلك، كما قلنا، سلسلة طويلة من أفلام الترصد المرئي للاضطرابات النفسية، والتي اختلفت قليلًا عن سينما الواقعية الميدانية اختلافًا طفيفًا، لكنه يظل اختلافًا. فبينما ذهبت الأخيرة لرصد حالات التغاير الفردي مع المجتمع وتبعاته على الذات المفردة، استقرت الأولى على سبر أغوار الشخصية الفردية وتحليلها فنيًا بما يتناسب مع مقومها الاجتماعي.

في فيلم باب الحديد (إنتاج 1958)، يضع يوسف شاهين نفسه في مأزق نفسي وعاطفي يتحول بالتدريج إلى مأساة أخلاقية مكتملة الأركان. فالشاب الصعيدي الأعرج “قناوي” (يوسف شاهين) يعيش حبًا أحاديًّا تجاه “هنومة” (هند رستم)، الفتاة الخلاسية ذات الدماء المختلطة، فينفجر قلبه في لحظة هذيان واعتراف غير محتشم.

يصارحها بأنه لن يغادر المكان إلا برفقتها، مستعدًّا للتضحية بكل شيء؛ بمكانته، وبأمجاده، وبكل ما يربطه بالعالم من حوله. لكنها لا تصغي، إذ تنصرف بجسدها وروحها إلى “أبو سريع” (فريد شوقي)، العامل القوي طويل القامة وعريض المنكبين.

في خضم هذا الغليان العاطفي والاجتماعي، يكتشف قناوي أن رفضه لم يكن نابعًا من فشل عاطفي فحسب، بل من شعور عميق بالعجز والعطالة والدمامة؛ شعور رسّخه المجتمع فيه حتى أصبح جزءًا من كيانه، كأنفه أو أذنه أو عينيه. يتحول العاشق المنبوذ إلى قاتل بالتسلسل، مدفوعًا بعقدة نقص تلتهم وعيه الإنساني وتعيد تشكيله.

ورغم أن باب الحديد لا يتناول الاضطراب النفسي في سياقٍ طبيّ أو علمي مباشر، فإنه يقدّم قراءة إنسانية عميقة في جذور الاضطراب العقلي والعاطفي، معتبرًا أن كثيرًا من تلك الاضطرابات تنبع من حاجةٍ ملحّة إلى العاطفة، بشقيها الجنسي والاجتماعي؛ حاجةٍ حين تُحرم، يتحول الإنسان بسببها إلى بركانٍ من الغضب واليأس والاغتراب، ولكنه يظل دعامةً أساسية لما ستُبنى عليه لاحقًا سينما التفكيك النفسي (Psychological Deconstruction)، إلى جانب فيلم المنزل رقم 13 للمخرج كمال الشيخ، اللذين مهّدا معًا لولادة تيارٍ سينمائي عربي يلامس النفس البشرية بجرأةٍ غير مسبوقة.

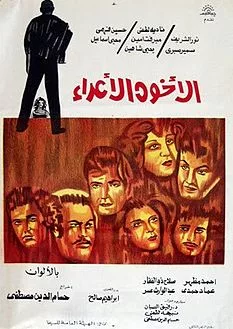

ديستويفسكي يصفق في مرقده

في العام 1974، سوف يتجرأ المخرج حسام الدين مصطفى على إفراغ الإخوة كارامازوف من طابعها الروسي ذي النزعة الأرثوذكسية، وتطويعها فنيًا إلى عمل مرئي يمكن لمس شخصيته بالأيدي على مسافة إصبعين من ذهن المتلقي، ولكن دون الإخلال بمضمونها الاجتماعي، وثقلها الفلسفي، وعمقها النفسي.

وهنا تكمن روعة عمل مثل” الإخوة أعداء” في المقدرة على مزج ما هو ديني، وأسري، واجتماعي، بما هو نفسي وفوق نفسي (السايكودراما)، مما أتاح للمتلقي سبر غور أحد الاضطرابات النفسية وهضمها واقعيًا، برغم قساوتها فنيًا.

فمع موسيقى كئيبة، تخلو من أي شاعرية تُذكر، يبدأ حسام الدين مصطفى في تقديم بطل الثانوي حمزة («محيي إسماعيل»)، الابن غير الشرعي وغير المعترف به، والذي يعاني نوبة اضطراب صرع تم تشخيصها على أنها أولية.

نجح صانع العمل في تقديم حبكة مُحكمة، شديدة الغموض، وتسليط الضوء على ماذا يعني اضطراب الصرع بشقّيه الأولي والثانوي، لدرجة جعلت المتلقين يتشبثون بمقاعدهم من فرط الشحنة السيكودرامية التي بُثت في شخص حمزة.

ربما كان الحل الوحيد الذي لجأ إليه المخرج لتقديم رؤية فنية تناسب التشخيص الطبي لمرض الصرع، هو اللجوء لتشخيصات الطب النفسي، من أجل تقمّصٍ ينال الخلود، ونهاية سيكودرامية تليق بمريض صرع لا أمل في شفائه.

استطاع حسام الدين مصطفى، من خلال هذا العمل، أن يمسك بمسمار عجلة الانطلاق فيما سيُعرف لاحقًا بسينما “السيكودراما المصرية”، والتي سلطت الضوء على ما هو فوق نفسي لمريض الاضطرابات النفسية.

كلاسيكية لا تعرف الحب

ابتعدت السينما المصرية عن تعقيد ما شرحته البساطة إزاء العروض الترفيهية، التي تناولت كمحور أولي أو ثانوي بعض الاضطرابات النفسية والعقلية، من خلال رصدها في قالب كلاسيكي أو ميلودرامي يتناسب مع ثقلها العلمي والتشخيصي، وبدا ذلك جليًا في أفلام الحقبة الستينية، أو كما أراد وصفها ذات مرة يسري نصر الله: “سينما الشارع الناصري”.

وقد سلطت الضوء على مرضى الاضطراب النفسي كضحايا لحيّزهم الاجتماعي، وتنوعهم البيئي، وعدم انسجامهم مع حيّزهم المعاش، مما أدى إلى وصمهم بالاغتراب المجتمعي، والذي سيؤدي طرديًا إلى الانفصام أو فقدان الهوية، والذي يؤدي بالمعمول إلى الرهاب الاجتماعي.

يحكي فيلم “الليلة الأخيرة“، إنتاج 1964، قصة نادية (فاتن حمامة)، والتي استيقظت لتجد أنها عاشت لمدة 15 يومًا في شخصية شقيقتها فوزية، التي توفيت أثناء زيارة لمنزل أسرتها.

بينما حاول فيلم “مطاردة غرامية”، إنتاج 1968، تناول قضية نفسية في قالب كوميدي، دون الإخلال بالموروث النفسي إزاء السرد الموضوعي، فيروي قصة منير (فؤاد المهندس)، الذي يقع في حب النساء عن طريق أقدامهن لا غير، فيما يُعرف بـ “فيتش القدم”.

بينما انعطف “بئر الحرمان” (1969) لتناول قضية ازدواج الشخصية، من خلال شخصية ناهد (سعاد حسني)، الرقيقة صباحًا، واللعوب المتغنجة ليلًا، والتي يكتشف طبيبها الخاص أن مرضها مرده إلى عقدة طفولة سبّبها لها أبوها نتيجة قسوته المفرطة على أمها، وحاجتها المُلحة إلى العاطفة، حتى لو حصلت عليها بشكل مادي مفرط عبر لذة جنسية عابرة.

في كتابه “سيكو سينما… رحلة استكشافية في عالم الطب النفسي على شاشة السينم”ا، يرى الدكتور إسماعيل إبراهيم أن السينما المصرية لم تنجح إلا قليلًا في تجنب التعقيدات النفسية والعلمية، فغالبًا ما تم صبّ الاضطرابات النفسية داخل قوالب كوميدية أو تراجيدوكوميدية، لتخفيف وطأة المعرفة العلمية والإرهاصات الفلسفية، مع إبراز المريض في صورة الأبله، والطبيب النفسي في صورة الساخر.

إذا أخذنا منهج إبراهيم وحولناه إلى الواقع السينمائي المعاصر، نجد أن سينما الألفية الجديدة فعلًا لجأت، وربما بشكل متعمد، إلى رصد بعض الاضطرابات النفسية في قوالب كوميدية جاهزة للمتلقي، الذي يستطيع ابتلاعها وهضمها بسهولة.

في فيلم “عصابة الدكتور عمر” (2007)، مثلًا، يُعرض مرض “الكليبتومانيا” أو هوس السرقة كما لو كان جزءًا من التركيب الفطري للفرد، بعيدًا عن أي مؤثر اجتماعي، ويبرر الطبيب في الفيلم علاج مرضاه بجعلهم يسرقون حتى يشفوا من أمراضهم.

أما فيلم” آسف على الإزعاج“؛ فيعرض الفصام وجنون الارتياب من خلال شخصية مهندس الطيران “حسن” (أحمد حلمي)، الذي يعاني من الهلاوس السمعية والبصرية، فتقوده إلى بارانويا حادة، فيرى أن الجميع يتآمرون ضده، ويصبح كل ما حوله جزءًا من مؤامرة متخيلة.

وفيلم “كركر” (2007) يقدّم مريضًا نفسيًا كوميديًا قادرًا على التكيف مع المواقف والظروف المختلفة، بينما “تتح” (2013) يتبع نفس النهج من خلال تصوير المريض النفسي الأبله، محدود الذكاء، وبطيء البديهة، لكنه في الوقت نفسه قادر على إنقاذ البقية وإضحاك الجميع.

بين العقل والمشهد

في النهاية، يمكن القول إن رحلة السينما المصرية مع الاضطرابات النفسية تمثل مسارًا متدرجًا يجمع بين التاريخ، والفن، والعلم النفسي، بين الهزل والجد، بين الضحك والبكاء. بدأت التجربة السينمائية في أوروبا، مع أعمال مثل فيلم روبرت فينة عن مرضى اضطراب الرعشة اللاإرادية، والتي أسست لمرحلة من الرصد الفني النفسي العميق، قبل أن تنتقل بصمت إلى السينما الشرقية، حيث وجدت مصر أرضًا خصبة لاستيعاب هذا النوع من التجربة الفنية.

ومن خلال أفلام مثل باب الحديد، والمنزل رقم 13، ثم أعمال الستينيات مثل الليلة الأخيرة ومطاردة غرامية، لاحظنا كيف استُخدمت الكوميديا في البداية كأداة لتقريب الصراعات النفسية إلى المتلقي، لتخفيف وطأة المعرفة العلمية، ولإضفاء بُعد إنساني يسهل فهمه واستيعابه، حتى وإن بدا المريض في بعض الأحيان أبله أو ساخرًا.

ومع تطور السينما المصرية، بدأت التجربة تنتقل تدريجيًا من الكوميديا إلى الدراما، إلى ما أصبح يُعرف بالسيكودراما، حيث لم يعد الهدف مجرد التسلية أو التخفيف من وطأة الصراع النفسي، بل تقديم قراءة دقيقة ومعمّقة للاضطرابات النفسية، تربط بين الفرد والمجتمع، بين التجربة الشخصية والخلفية الاجتماعية، بين الرغبات المكبوتة والتوترات اليومية.

الأعمال المعاصرة مثل آسف على الإزعاج وتتح تُظهر أن السينما لم تعد تكتفي بالهزل أو الطرافة، بل تحاول خلق مساحة للمتلقي كي يفهم هشاشة الشخصيات، ويواكب تعقيداتها النفسية، ويستشعر أثر المجتمع والبيئة على مرضها، دون أن تفقد عنصرًا من الجاذبية الفنية.

وفي هذا السياق، تتضح وظيفة السينما كمختبر للعقل والوجدان، حيث تلتقي المعرفة النفسية مع الحساسية الإبداعية للمخرج، وخبرة الممثل، لإنتاج تجربة فنية تتجاوز مجرد الملاحظة أو التشخيص الطبي. تصبح الشاشة هنا مرآة للنفس، حيث يمكن للمتلقي أن يرى مخاوفه، رغباته، وصراعاته الخاصة، متأثرًا بالصور، والأصوات، والحركة، في تجربة تؤكد أن الفن قادر على إظهار ما يعجز الواقع عن التعبير عنه.

السينما المصرية بهذا المعنى تمثل رحلة مستمرة بين العقل والمشهد، بين الواقع والخيال، بين الكوميديا والدراما، رحلة تصوّر الإنسان في أعمق مستويات وجوده، مع كل هشاشته، وتناقضاته، وعظمته المؤلمة، لتبقى تجربة المشاهدة ليست مجرد ترفيه، بل اكتشافًا نفسيًا وإنسانيًا متجددًا.