منذ خطواته الأولى في عالم الصحافة والإعلام، لم يكن أسعد طه يلاحق صورة تُدهش المشاهد بقدر ما كان يسعى وراء معنى يبدّد العتمة. سلك دروبه إلى تخوم العالم، يحمل صفة الصحفي، يمزجها بروح الراوي الإنسان، ذاك الذي يرى في الحكاية خلاصًا، وفي السفر امتحانًا، مؤمنًا بأن للأماكن روحًا تنطق لمن يصغي، وتصغي لمن ينطق.

عرفناه وهو يغامر في “المناطق الرمادية” التي يهابها الآخرون، فيراها مرايا للحقيقة حين يبتعد عنها الضوء. كتب، وأخرج، وقدّم، غير أن أثره الأعمق ظل في أسلوبه الفريد في السرد؛ حيث تمتزج الدقة بالسكينة، والموضوعية بالتأمل، فتغدو الكلمة عنده فعل إيمان بالإنسان وقدرته على النجاة مهما اشتدّ الخراب وضاق الأفق.

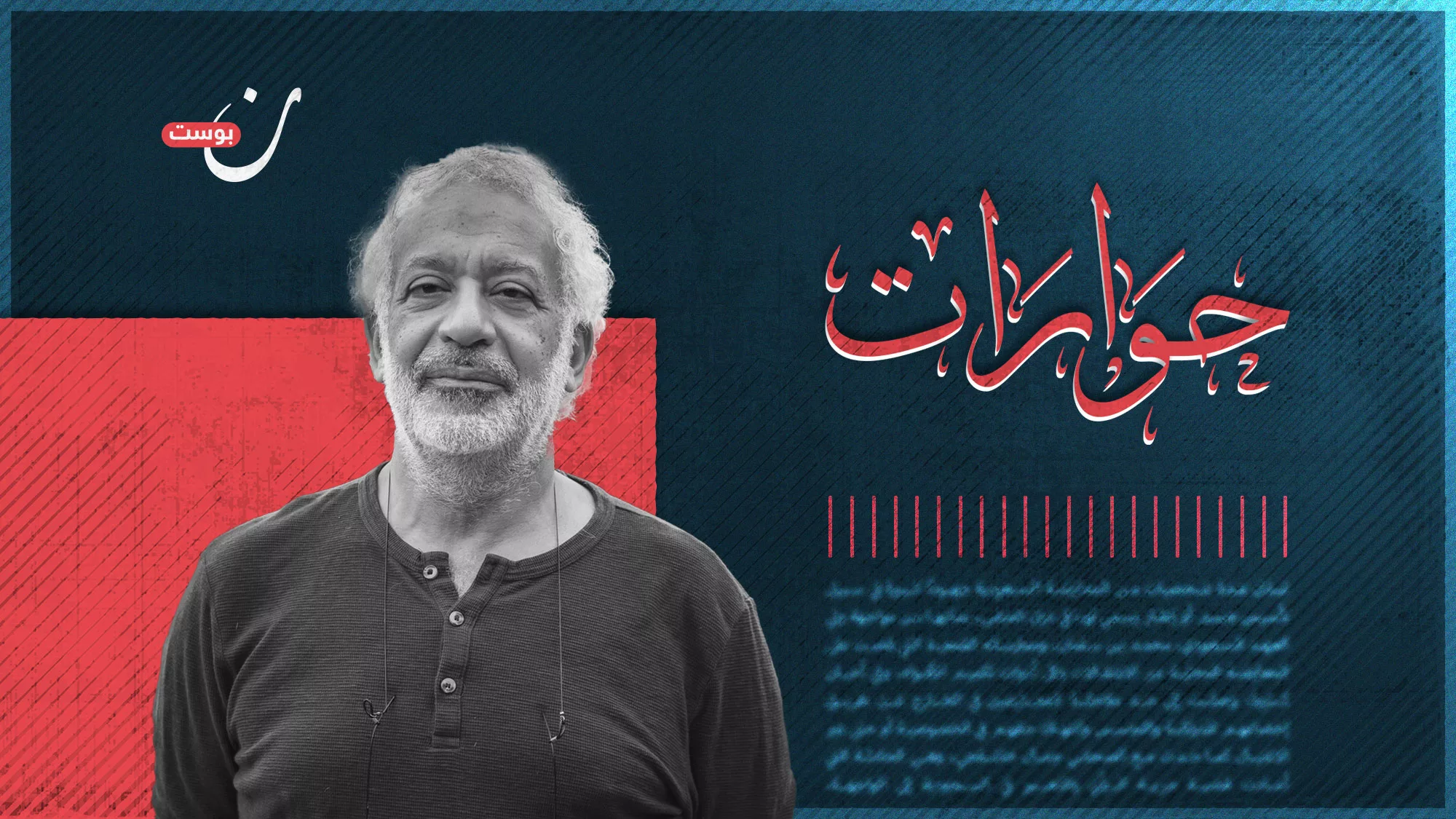

في هذا الحوار الخاص مع “نون بوست”، نقترب من تجربة الكاتب والصحفي أسعد طه، لنستكشف معه فلسفة الرحلة التي لا تنتهي، والحكمة في السير نحو المجهول، نصغي إلى رؤيته للثقافة والحرية، وإلى تأملاته في دور المثقف السوري اليوم في تحويل الذاكرة الجريحة إلى وعيٍ جامع يعيد بناء الذات، ومعنى أن تكون شاهدًا على العالم ومؤمنًا به في آنٍ واحد.

أسعد طه هو كاتب وصحفي ومخرج إعلامي مصري، عُرف بأسلوبه السردي المميز وأعماله الاستقصائية والوثائقية التي تستكشف قضايا إنسانية وسياسية من مناطق التوتر والصراع حول العالم، بدأ مسيرته صحفيًا ميدانيًا في تسعينيات القرن الماضي، وبرز اسمه من خلال تغطيته للنزاعات والحروب في مناطق تُعرف بـ”المناطق الرمادية” مثل الشيشان، البوسنة، كوسوفو، السودان، الصومال، اليمن، وغيرها من الأماكن التي عادة ما تكون خارج دائرة الضوء الإعلامي.

لكنه لم يكن مجرد مراسل حروب؛ بل راوٍ إنساني يبحث عن “المعنى”، ويتعامل مع الصحافة كفعل أخلاقي وسفر داخلي بقدر ما هو خارجي، ولعله أشهر برامجه كان “نقطة ساخنة“، و”يحكى أن“.. فإلى حديثنا معه.

تسافر دائمًا إلى ما تسميه “المناطق الرمادية” في التاريخ والجغرافيا.. ما الذي يجذبك إلى هذه العوالم التي يهرب منها الآخرون؟

ما الحكمة في أن تفعل ما يفعله الآخرون، أن تقول ما يقولون، وأن تكشف أمرًا اكتشفوه، لماذا لا تفعل أمرًا مختلفًا، لماذا لا تزيل العتمة عن بعض البلاد أو القضايا، لماذا لا تذهب إلى مناطق رمادية، غير معروفة، لا هي أبيض ولا هي أسود، لماذا لا تذهب إليها، فتزيل عنها من أعين الناس ما يخفيها عنهم.

هكذا قلت لنفسي.

قلت لنفسي لماذا لا أسافر إلى الأماكن المنسية وإلى حيث القضايا المهمشة تلك التي لا تصلها الأضواء عادة، أو التي يُغطى عليها بطبقات من الصمت أو الجهل أو اللامبالاة. ثم أعود لأروي ما رأيته، لأسمع أصواتًا لم تُسمع، ولأكشف حقائق كانت مخبأة.

أن أذهب إليها بروح المستكشف والراوي معًا، ومهما كانت وسيلتي: صحافة استقصائية، أو كتابة أدبية، أو توثيقًا، أو أي شكل من أشكال السرد، لأمنح صوتًا للصامت، ورؤية للمخفي.

وإذا كانت هذه المناطق هي مناطق حروب أو صراعات وأزمات، وإذا كان الثمن باهظًا، فإن الجائزة هي أن تفعل شيئًا مفيدًا، أن تقوم بشيء نافع، ربما لا يحرك العالم، لكنه خطوة في الطريق، أو على الأقل هذا ما في وسعك وتملكه، أن تلفت الأنظار إلى الحكايات المخبأة، في آسيا الوسطى، والفلبين، وتايلاند، والقطب الشمالي، وغيرها، وغيرها.

كتبتَ أن الحياة ليست غاية، بل رحلة، وأن قيمتها في الطريق لا في الوصول؛ في ضوء هذه الفلسفة، ما الذي ظلّ ثابتًا في داخلك رغم تغيّر الأمكنة والوجوه خلال رحلاتك الطويلة؟

الرحلة يعني أن تتأمل، ألا تترك ما تمر به إلا وتفكر فيه بجدية وعمق، أن تراجع معتقداتك وأفكارك، كل تأمل يحسن من جودة حياتك، تتخلص من أفكار ثبت لك بالتأمل وبالمرور بالآخرين، أنها فاشلة، أو غير مناسبة لك على الأقل، وأن تزيد قناعاتك بأخرى لديك بعد أن ثبت بالتأمل صحتها.

أحلى وأخطر ما منحنا الله هو “نعمة الاختيار”، وهي نعمة لا حدود لها، وفي كل خطوة في حياتك عليك أن تختار، وهو أمر مرهق بلا شك، لكن حلاوته لا تقارن بشيء آخر.

وإذا اختار فريق من الناس أن يكونوا وحوشًا، اختر أنت أن تكون إنسانًا.

وإذا كان مقياس الفوز عندهم هو الغنائم المادية، فإن ثباتك على مبادئك هي فوزك الحقيقي حتى وإن خسرت الدنيا كلها.

قد أفشل في دراستي، لكن يمكنني إعادة المحاولة، قد أطرد من وظيفتي يمكنني استبدالها حتى ولو بصعوبة، نفس الأمر مع أي شأن من شؤون حياتي، غير أنك في الآخرة، لن يكون لك أي اختيار آخر، فقد اخترت في الدنيا وعليك أن تدفع ثمنه في الآخرة.

هي معلومة بسيطة في أبجديات إيماننا، لكننا ننسى، حتى أنا الذي أحدثك قد تهزمني الدنيا لحظة، لكن فضل الله يكون أن أعود دائمًا إلى الطريق، وأن يظل إيماني به عز وجل هو الثابت.

في مقالك “هل شممت رائحة النبي؟” من كتاب “يحكى أن”، ترووي عن رجلٍ بعيدٍ عن عالم العرب، رأى فيكم أثر العطر النبوي، فمدّ يده يشمّه وكأنه يلامس سرًّا سماويًا. مشهد كهذا يفتح سؤالًا موجعًا: هل أدرك العرب حقًا أنهم مؤتمنون على هذه الرسالة؟

نحن نسير في عكس الاتجاه إلا من رحم ربي، الآخرون يحاولون النهوض، يحاولون إزالة الغبار المتراكم على معتقدهم وبث الروح فيه من جديد، وبتنا نرى شبابًا وفتيات يدعون بشجاعة لدينهم بمنظور عصري، صحيح قد تشوبه أحيانًا بعض الشوائب، لكنه أمر طبيعي، لا يمكن أن ينهض المغمور هكذا فجأة دون أن يتعثر قليلًا، أو يشوب مظهره ما يشوب، بل أن الآخرين من غير معتقدنا راحوا بفضل الله ثم بفضل السابع من أكتوبر إما يدخلون في دين الله، أو على الأقل يدركون أن ثمة تشويهًا فظيعًا قد جرى لديننا.

أما نحن، فما زلنا ألف فريق وفريق، يسب بعضنا بعضًا، بل ويكفر أحيانًا بعضنا بعضًا، ما نزال نتخبط، ما نزال أشداء على بعضنا، هل من أمل؟ لا أعرف، لذلك فقد أفلح من نجا.

يراك كثيرون أقرب إلى صديق منك إلى أستاذ حتى بين طلابك ومتدربيك وجمهورك.. كيف تحافظ على روح التواضع في خطابك مع تلامذتك وجمهورك؟ وهل تعتبرها جزءًا من فلسفتك في الصحافة أم من شخصيتك الإنسانية؟

من ناحية، لا يمكن أن تخاطب الناس من علٍ، فتخبرهم ماذا عليهم أن يفعلوا، وماذا عليهم ألا يفعلوا، كن معهم وبينهم، انقل بأدب شديد ما لديك، ولا تغضب ممن انتقد بعضًا مما تقول، أو حتى رفضه كله، بل استمع وانصت فلعلك نفسك تسفيد.

ومن ناحية أخرى، أنت اجتهدت، ووصلت إلى ما وصلت، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك محق في كل شيء، فالتواضع هنا، ليس من باب الأخلاق الحميدة، قدر ما هو حقيقة، أنك مثلهم، وربما منهم من هو أفضل.

لا أظن إنني أعيش حياتي بطريقتين، طريقة للصحافة والإعلام، وطريقة أخرى شخصية، أنا ذاك الشخص في الحالتين.

أنا أدعي إنني صديق أبنائي، وصديق الشباب، وفي تواصلهم ورسائلهم معي أشعر بذلك جدًا، وهو ما يسعدني كثيرًا.

ما دور المثقف في ترميم ما انكسر بمجتمعات منطقتنا؟

أولًا، بالنسبة لي فإن كلمة “المثقف” هذه ثقيلة جدًا على نفسي، تذكرني بالصالونات المذهبة المغطاة بقماش حتى لا تستهلك، والتي يتجنب الجلوس عليها إلا في حضرة نوعية خاصة من الضيوف.

المثقف ليس ما يحمله من علوم ومعلومات وآداب، بل بما يتحمله من عناء لتغيير حياته وحياة من حوله للأفضل، غبي هذا المثقف الذي يتغنى بالحرية، لكنه ليس مستعدًا لدفع ثمنها أبدًا.

بائس هذا المثقف الذي لا ينزل إلى الشارع ويلتحم بالناس يأخذ منهم ويعطيهم.

على المثقف أن يغادر “طابيته” فقد اختلف الزمن، وبتنا في حاجة إلى بعضنا البعض، أن نقترب أكثر، أفضل من أن يستميت كل منا في الدفاع عن فكرته دون أن ينصت للآخر، ويقبل بالاختلاف.

نحن في عصر أزمة “الفهم”، ولن ننجو إذا مارسنا الاستعلاء على بعضنا البعض.

بعد سنوات من القمع الذي مارسه بشار الأسد، وتطويع الثقافة وإخماد الأصوات.. ما المهمة التي ترى أن على المثقف السوري أن يضطلع بها لتحويل الذاكرة الجريحة إلى طاقة بناء توحّد السوريين؟

التوثيق، فلا يمكن أن نطوي الصفحة هكذا بكل بساطة، نحن لا نوثق من باب الكراهية، بل العكس من باب الحب، لا نريد للوطن أن ينتكس مرة أخرى، نريد أن نقول للأجيال المقبلة، انظروا ماذا حدث، لا نريد لهذا أن يتكرر، افعلوا كل ما في وسعكم حتى لا يصاب الوطن بديكتاتور آخر.

ولا أقصد بالتوثيق هو تثبيت المعلومات في سجلات وكتب وأبحاث، بل أن تخرج لنا في روايات وحكايات ومحتوى وأفلام، وكل أشكال الأدب والفن.

ويجب أن يتمتع هذا التوثيق بأفضل أشكال الحرفية والمهنية، حتى يستطيع الصمود أمام هذا التطور الإعلامي المهيب، وحتى يجذب المتلقي لأن يتابعه، ولأن يفكر ألف مرة، ولأن يعتبر .

في ظل الفوضى الإعلامية وكثرة المنصات، ما العوامل التي تضمن أن تبقى الكتابة العربية صادقة وذات مسؤولية أخلاقية أمام جمهورها برأيك؟

أن تكون أصيلة، أن تكون صادقة، أن تعبر عن واقع الناس، عن الحلو والمر، الجميل والسيء، أن تتحلى بالخفة، بالرشاقة.

عادة هناك فروق بين كل جيل والذي يليه، لكن هذا الجيل الجديد فريد جدا، بحسناته وسيئاته، وأن تدرك وتتمكن من مخاطبته أمر ليس سهلا على الإطلاق.

عليك أن تفهمه أولًا، وأن تقبل اختلافه عنك ثانيًا، وأن تجد “اللغة” المناسبة للحديث معه.

أن تحببه إلى لغته العربية الأصيلة، أن تجعله يقع في غرامها، ولا يستحي من استخدامها.

ما نصيحتك للجيل الجديد من الصحفيين والكتّاب في مواجهة القيود والانكسارات؟

تعيشون زمنًا صعبًا، هذا صحيح، لكنكم تمتلكون أدوات عديدة يمكنكم تسخيرها بكل سهولة، فلا تحدثونا من واقع الكتب، لكن من واقع الحياة، فكونوا مرآة لهذا الواقع، حتى يرى الناس حسنهم، ويروا ما يشوهه فيتخلصون منه.