على امتداد سنوات طويلة، ظلّ سؤال تنظيم حضور الفلسطينيين في الخارج واحدًا من أكثر الأسئلة إلحاحًا في النقاشات الوطنية، فالجميع يكاد يتفق على أن فلسطينيي الشتات يمثلون قوة كامنة هائلة؛ قوة بشرية وسياسية ومعرفية واقتصادية ممتدة على خمس قارات، لكنها قوة غير مُفعّلة، تفتقد إلى البنية الجامعة والبرامج المشتركة التي تحوّل هذا الامتداد العالمي إلى نفوذ سياسي حقيقي يخدم المشروع الوطني.

واتّسعت الفجوة بين الحاجة والواقع كلما برزت لحظات مفصلية في الصراع، لا سيما بعد الحضور الاستثنائي الذي سجّلته الجاليات الفلسطينية والعربية في مدن الغرب خلال “سيف القدس”، ثمّ بصورة أعمق بعد طوفان الأقصى، إذ نجحت موجة التضامن العالمي في فرض وقف الإبادة على أجندة حكومات غربية عديدة، ودفعتها لإعادة النظر في سياسات الدعم المطلق لإسرائيل، بما راكم حالة عزلة غير مسبوقة للاحتلال منذ سنوات طويلة.

في هذا السياق، تزايدت المبادرات الهادفة إلى جسر فجوة التنظيم، وكان من بينها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الذي تبنى هذه المهمة بوصفها مسارًا استراتيجيًا لبناء شبكة أوسع من التفاعل والمشاركة. ورغم الضغوط السياسية والمناكفات التي واجهتها هذه الجهود، خاصة مع حساسية القيادة الرسمية الفلسطينية تجاه أي مبادرة قد تُقرأ باعتبارها تهديدًا لهيمنة منظمة التحرير، ظلّ هذا الحراك يحاول تثبيت حضور مستقل يسعى إلى توسيع قاعدة الفعل الفلسطيني خارج حدود الجغرافيا المحتلة.

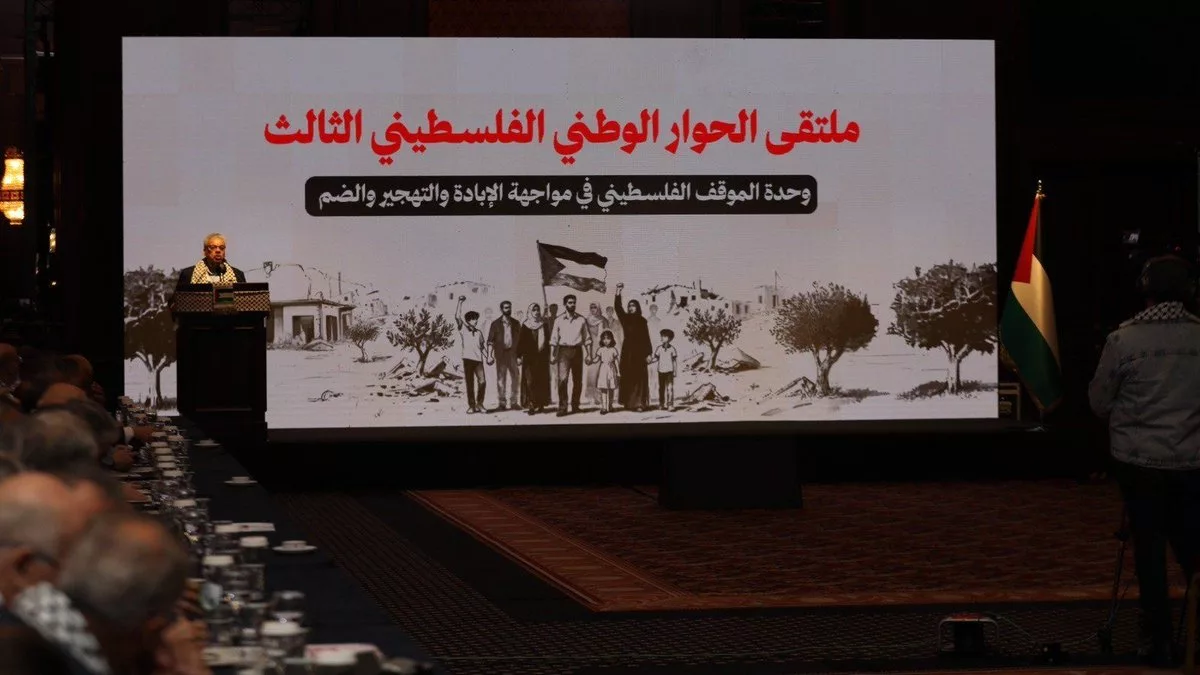

من هنا جاء انعقاد ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث في إسطنبول، ليشكّل حلقة إضافية في مسار طرح الأسئلة الصعبة حول مستقبل الفلسطينيين في الخارج في مرحلة ما بعد الطوفان، فالملتقى أعاد فتح النقاش حول التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية اليوم، والفرص التي يتيحها الزخم الدولي، والحاجة الملحة إلى توحيد طاقات الجاليات الفلسطينية وتحويلها إلى رافعة استراتيجية تساند المشروع الوطني وتدفع باتجاه حضوره العالمي المستدام.

رئيس منتدى الشرق وضاح خنفر، خلال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث: “غزة أصبحت أيقونة عالمية لمقاومة الظلم والاستبداد”. pic.twitter.com/PPdQqPJLZn

— نون بوست (@NoonPost) November 22, 2025

فجوة تتسع في لحظة التحوّل الكبرى

لم تكشف لحظة “طوفان الأقصى” عن تحولات ميدانية وسياسية عميقة في بنية الصراع فحسب، بل سلّطت الضوء أيضًا على ثغرة تاريخية في الجسد الفلسطيني: غياب التنظيم الجامع لفلسطينيي الخارج، ففي الوقت الذي عادت فيه القضية الفلسطينية بقوة إلى صدارة الاهتمام الدولي، وظهرت الجاليات الفلسطينية والعربية في المشهد العالمي بأوسع حضور منذ عقود، برز سؤال مركزي: لماذا لا يزال هذا الحضور مرتجلًا، مُجزّأً، وعابرًا؟

لقد شكّلت موجة التحولات المرتبطة بالطوفان اختراقًا نادرًا في الوعي العالمي، ووفّرت للفلسطينيين في الخارج فرصًا استثنائية لبناء نفوذ شعبي وسياسي، خاصة في دول الغرب التي شهدت أكبر احتجاجات مؤيدة لفلسطين في تاريخها. ومع ذلك، ظلّ هذا الحضور الهائل خارج إطار التنظيم، يتغذى على المبادرات الفردية وعلى طاقات شعبية متناثرة لا يجمعها كيان أو مرجعية موحّدة.

الأستاذ المساعد بجامعة قطر الدكتور أديب زيادة يُسلط الضوء في ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث على المفارقة الصارخة: ضعف الموقف العربي مقابل الزخم الشعبي الغربي الداعم للقضية الفلسطينية. pic.twitter.com/n67SJ8Bqx3

— نون بوست (@NoonPost) November 22, 2025

في الندوات والورش التي أعقبت الطوفان، كان هذا القلق حاضرًا بقوة، فقد أشار باحثون وخبراء إلى أن الفلسطينيين في الخارج يدفعون اليوم ثمن “فراغ التمثيل الوطني”، بعد أن فقدت منظمة التحرير قدرتها على التحشيد، وتركت ملايين الفلسطينيين خارج دائرة التأثير في القرار الوطني المركزي.

وبينما تشكّلت حالة جماهيرية واسعة في الغرب -من مظاهرات حاشدة، ومسيرات جامعية، وحملات ضغط سياسي وإعلامي- إلا أن هذه الحالة بقيت موسمية وغير مؤسسية، إرتباطًا بفراغ تنظيمي يتغذى على عوامل معروفة:

- تجزئة الجاليات واختلاف بيئاتها القانونية والسياسية من قارة لأخرى.

- حساسية القيادة الرسمية الفلسطينية تجاه أي مبادرة تنظيمية مستقلة خارج إطار المنظمة والسلطة، ما يجعل أي جهد جماهيري عرضة للاتهام بالبحث عن “بديل”.

- غياب مرجعية موحدة قادرة على إدارة الزخم الشعبي وتوجيهه نحو أهداف سياسية واضحة.

- ضعف النقابات والأطر الشعبية الفلسطينية في المهجر التي تآكل حضورها منذ منتصف التسعينيات.

وفي مقابل هشاشة البنية التنظيمية، اتسعت الفجوة بين حجم الفعل وقدرة التمثيل، فقد أظهر طوفان الأقصى أن فلسطينيي الخارج أصبحوا في صلب الحراك الدولي، وأن القضية الفلسطينية باتت شأنًا محليًا في العديد من الدول الأوروبية والأميركية، لا مجرد ملف شرق أوسطي، في تحول تاريخي يفرض على الشتات الفلسطيني مسؤولية جديدة: الانتقال من دور المناصرة إلى دور المبادرة والقيادة.

ويرى فاعلون في الجاليات ومراكز الأبحاث أن الخارج “أمام فرصة قد لا تتكرر”، شرط تجاوز حالة التشتت، وبناء مؤسسات مدنية وشبكات ضغط منظمة، وتعزيز دور الشباب الفلسطيني الذي يتصدر اليوم معظم الحملات الرقمية والاحتجاجية، كما يؤكدون أن لحظة الطوفان كشفت عن قدرة الفلسطينيين على التأثير في الرأي العام الدولي، لكنها في الوقت ذاته فضحت هشاشة البنية التنظيمية التي تحرمهم من تحويل هذا التأثير إلى قوة سياسية مستدامة.

سؤال الجدوى وتحديات “فزاعة البديل”

منذ انطلاق أي محاولة لتجديد الفعل الفلسطيني في الخارج، يبقى سؤال واحد حاضرًا بقوة: هل نحن أمام مسار قادر على الصمود والتحول إلى مؤسسة فاعلة، أم أننا نكرر الحلقة ذاتها من المبادرات التي تلمع سريعًا ثم تتلاشى؟ هذا التساؤل المُثقل بذاكرة طويلة من التجارب غير المكتملة جعل الفلسطينيين يتعاملون مع أي إطار جديد بقدر كبير من الحذر والواقعية.

وتكرّس هذا السؤال مع ظهور المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عام 2017، الذي وُلد أصلًا -وفقًا لأدبياته- من تشخيص عميق للحاجة ومن إدراك إخفاقات سابقة حاولت سد الفجوة التنظيمية في الشتات. ومع توسّع المؤتمر تدريجيًا عبر إنشاء أمانة عامة ولجنة تنفيذية وهيئة عامة تضم مئات الشخصيات حول العالم، تبلورت فكرة تطوير أدوات العمل الجماعي، خصوصًا مع إطلاق “ملتقى الحوار الوطني” باعتباره آلية لصياغة رؤية استراتيجية جامعة.

لكن رغم التراكم والتوسع، ظلّ سؤال الجدوى مفتوحًا: هل تستطيع هذه الجهود إحداث اختراق حقيقي في بنية التمثيل الفلسطيني؟ وهل يمكنها تجاوز حالة التشكيك التي تحيط بكل جهد مستقل خارج المظلة الرسمية؟

وزاد من تعقيد المشهد موجة الشيطنة السياسية التي واجهها المؤتمر منذ اللحظة الأولى، فقد قادت حركة فتح حملة انتقادات واسعة، رأت فيه “محاولة للالتفاف على منظمة التحرير”، واعتبرته امتدادًا “لنهج الانقسام”، بل ذهبت إلى حد وصفه بأنه يخدم “المخططات الإسرائيلية” ويهدد الثوابت الوطنية وحق العودة.

في المقابل، شدد القائمون على المؤتمر على أن دورهم لا يقوم على منافسة منظمة التحرير، بل يسعى إلى سدّ فراغ شعبي وتنظيمي في الشتات. ويؤكدون أن المؤتمر أصبح عنوانًا فاعلًا لفلسطينيي الخارج، بعلاقات ممتدة مع دول عربية وغربية، ومع معظم الفصائل الفلسطينية في الخارج، إضافة لدوره في تنظيم التظاهرات وإدارة حملات التضامن خلال لحظات التصعيد في غزة والقدس والضفة.

ورغم ذلك، تبقى الحقيقة واضحة: لا يمكن لأي مبادرة في الخارج أن تتقدم دون معالجة التحديات البنيوية والسياسية التي تطل برأسها مع كل تجربة. فغياب الإطار الجامع، والتوتر الدائم مع القيادة الرسمية، وشعور الفلسطينيين بتكرار التجارب السابقة، كلها عوامل تضع سقفًا منخفضًا لأي محاولة للتنظيم، وتحدّ من قدرتها على التحول إلى قوة مؤسسية مستدامة.

ومع ذلك، فإن مسار المؤتمر وإن كان لم يجب بعد على كل أسئلة الجدوى، ظل محاولة حقيقية لخلق نموذج مختلف، يستفيد من لحظة الطوفان وما أنتجته من حضور عالمي غير مسبوق، ويبحث عن مسار يعيد الاعتبار لدور فلسطينيي الخارج في تحديد ملامح المستقبل الوطني.

وحدة القرار كشرط وجودي في زمن التهجير

كان سؤال وحدة التمثيل والحاجة إلى استعادة الحد الأدنى من الإجماع الوطني حاضرًا بقوة في جلسات المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، باعتباره سؤال اللحظة الفلسطينية الراهنة في ظل ما تتعرض له القضية من محاولات حثيثة لإعادة إنتاج النكبة بأشكال جديدة.

ولم يأت هذا النقاش من فراغ؛ فقد رأى المشاركون أن استمرار حالة الفراغ السياسي وشلل مؤسسات العمل الوطني بات يضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة مشاريع التهجير والاقتلاع، ويمنح الاحتلال هامشًا أوسع لتكريس وقائع ميدانية تهدف إلى إعادة صياغة القضية برمتها خارج إطار الحقوق التاريخية.

ما الذي يجري في مدينة القدس؟.. الخبير في شؤون القدس الدكتور خليل تفكجي يتحدث عن ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس وما أهدافها من ذلك. pic.twitter.com/PCJSFsJiPN

— نون بوست (@NoonPost) November 22, 2025

وعلى مدى يومين في إسطنبول، وتحت عنوان “الشعب الفلسطيني يرفض مشاريع التهجير ولا بديل عن حق العودة”، ناقش الملتقى تحديات ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة نحو 250 شخصية تمثل مختلف الأطياف الفكرية والسياسية.

داخل الجلسة المخصصة لموضوع ترتيب البيت الفلسطيني، كان هناك إجماع على أن اللحظة الحالية لا تسمح باستمرار الانقسام القائم منذ أكثر من 17 عامًا. فقد أشار المتحدثون إلى أن هذا الانقسام أصبح الثغرة الأكبر التي يتسلل منها الاحتلال لفرض سياساته الاستيطانية، وتهجير الفلسطينيين، وإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة والقدس، بالتوازي مع سياسة الأرض المحروقة التي تُطبق في غزة وتفرز واحدة من أعنف موجات التهجير منذ نكبة 1948.

ورأى أمين سر الهيئة العامة في المؤتمر الوطني الفلسطيني، معين الطاهر، أن المقاومة استطاعت خلال العام الأخير “إعادة القضية من حالة التصفية إلى واجهة الأحداث”، لكنه شدد على أن هذا التحول لا يمكن استثماره دون إعادة بناء البنية الوطنية الفلسطينية على أسس تعددية وديمقراطية تضمن مشاركة الجميع. واعتبر أن الاستراتيجية المقبلة يجب أن ترتكز على تثبيت الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، ودعم المقاومة بأشكالها الممكنة وفق القانون الدولي، والعمل على عزل الاحتلال عبر ملاحقة قادته كمجرمي حرب.

أما الكاتب والأكاديمي خالد الحروب، فاعتبر أن التجزئة داخل البيت الفلسطيني هي “الثغرة التي تمنع قيام قيادة موحدة”، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 25 فصيلًا دون إطار جامع خلق بيئة سياسية هشة وفاقدة للبوصلة، سمحت للاحتلال بفرض وقائع جديدة دون أن يواجه بنية سياسية قادرة على الرد. وأكد أن إنهاء الانقسام ليس خيارًا إضافيًا، بل شرطًا لا يمكن تجاوزه أمام استراتيجية إسرائيلية تستهدف نفي وجود الشعب الفلسطيني من الأساس.

ويرى المنظمون أن توقيت انعقاد الملتقى يحمل دلالة خاصة، إذ يأتي في ذروة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي لحظة تاريخية تتشكل فيها موجة تهجير جماعي غير مسبوقة. وفي مثل هذه السياقات، لا تصبح مسألة ترتيب البيت الفلسطيني مطلبًا تنظيميًا فحسب، بل ضرورة سياسية ووجودية تمنع تمرير مشاريع “الوطن البديل” أو “التهجير القسري”، وتعيد رسم ملامح الفعل الوطني على أسس التوافق والمشاركة الشعبية الواسعة.

المُخرجات وتحدّي المستقبل…

خرج الملتقى الثالث بنتيجة غير متوقعة حين أعلن المشاركون عن تشكيل “الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني”، وهي خطوة تتجاوز نطاق المؤتمر الشعبي نفسه، إذ ضمت شخصيات وهيئات ومبادرات من مختلف الساحات، بما في ذلك حضور فلسطيني من الداخل، ما جعلها إطار جامع يسعى لتمثيل مساحة واسعة من الفعل الشعبي عبر الساحات الفلسطينية المختلفة.

ورغم أن البيان الختامي حمل في صياغته نبرة توافقية تعكس ما يشبه الإجماع على القضايا الكبرى، إلا أنه في جوهره يُمثل محاولة جادة لصياغة برنامج عمل في لحظة تاريخية يتداخل فيها الخطر مع الفرصة. فالمشروع الوطني الفلسطيني يقف اليوم أمام واحدة من أخطر الموجات التصفوية في تاريخه، لكنه يقف أيضًا أمام فرصة غير مسبوقة أعادتها طوفان الأقصى إلى الواجهة، عبر حضور عالمي ضاغط وتحوّل في الخرائط السياسية والمزاج الشعبي الدولي.

بحسب البيان، تسعى الهيئة الوطنية للعمل الشعبي إلى حشد الجهود وتوحيد الطاقات بما يضمن دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة أشكالها، وتعزيز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة، ومواجهة مخططات الضم والتهجير، والمساهمة في معالجة آثار العدوان وجرائم الإبادة المستمرة. ويوازي ذلك تحرك من نوع آخر يقوم على تنسيق الحملات الإعلامية والسياسية بين المؤتمرات والهيئات والشخصيات، بما يتيح بناء موقف وطني موحد تجاه الملفات الكبرى.

كما حملت الهيئة هدفًا بالغ الحساسية يتمثل في تنظيم طاقات الفلسطينيين وتمثيلهم في الساحات التي تسمح بذلك، والسعي إلى انتخاب ممثلين عنها حيث تتيسر الفرصة، في محاولة لردم الفجوة التي عمّقها تعطّل منظمة التحرير وتآكل مؤسسات التمثيل الوطني خلال العقود الماضية.

وبعد التأسيس البنيوي، يبرز الطموح السياسي للهيئة الوطنية عبر الدفع باتجاه صياغة رؤية وطنية جامعة لإدارة المرحلة المقبلة، وتحديد الأولويات، وقيادة تحركات سياسية ودبلوماسية مشتركة تهدف إلى حشد الدعم العربي والإسلامي والدولي، وعزل الكيان الصهيوني على المستوى القانوني والسياسي، والتصدي لمشاريع الوصاية وإعادة تشكيل المشهد الفلسطيني بقرارات مفروضة من الخارج. وتطرح الهيئة إمكانية تشكيل وفود لزيارة الدول المساندة للشعب الفلسطيني ضمن مسار دبلوماسية شعبية أوسع.

ومع أن تشكيل الهيئة يمثل خطوة مهمة، فإنها تقف أمام اختبار جوهري: هل تستطيع تحويل الوثيقة والهيكل إلى برنامج عمل فعلي يتجاوز البيانات إلى واقع ملموس، من دون الدخول في تصادم مباشر مع المخاوف الرسمية أو إنتاج انقسام جديد في الساحة الفلسطينية؟ فالهيئة تضم شخصيات وازنة مثل د. مصطفى البرغوثي، د. حسن خريشة، معين الطاهر، عريب الرنتاوي، ماجد الزير، وضاح خنفر، وهو ما يمنحها ثقلًا سياسيًا ومعنويًا، لكنه لا يختزل حجم التحديات الكبيرة التي ستواجهها في مسارها المقبل.

فالرهان الحقيقي يكمن في قدرة هذه الهيئة على تثبيت حضور سياسي مستقل يحظى بالمصداقية والقبول، بناء أدوات عمل قادرة على الاستمرار لا الارتجال، خلق شبكات تمثيل فاعلة في ساحات الشتات، وتحصين القرار الوطني من مشاريع الوصاية وتفكيك الكينونة الفلسطينية.

وبهذا المعنى، فإن الهيئة الوطنية للعمل الشعبي تبدأ مسارها في لحظة شديدة التعقيد، لكنّها -إن استطاعت تحويل مخرجات الملتقى إلى مسار عمل مؤسسي- قد تفتح الباب أمام صيغة جديدة لتفعيل فلسطينيي الخارج، وتعيد إدماجهم في مشروع وطني أوسع يواجه أخطر تحديات القضية الفلسطينية منذ النكبة.