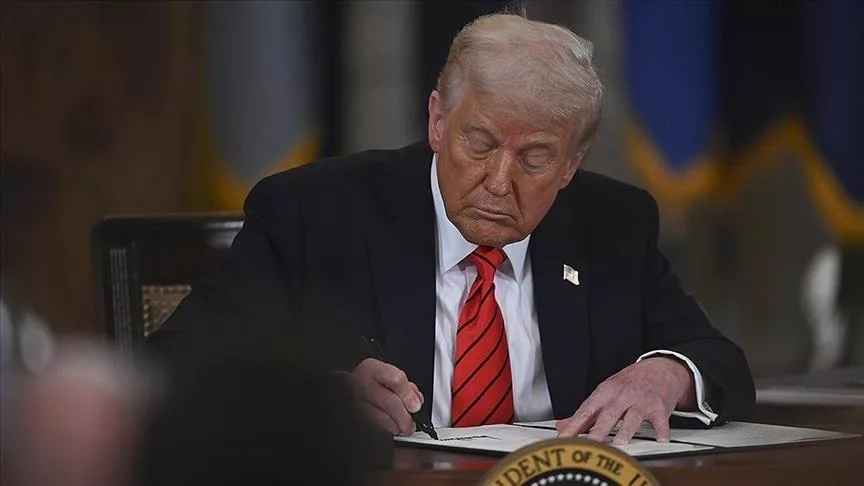

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أمراً تنفيذياً يطلق مساراً رسمياً لتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كـ”منظمات إرهابية أجنبية”، في خطوة تُعد تمهيداً لفرض عقوبات مباشرة على الكيانات المستهدفة.

تشير هذه الخطوة، التي أحجمت إدارات أمريكية متعاقبة عن اتخاذها على مدى عقود، إلى تحول جوهري في مقاربة واشنطن تجاه جماعة الإخوان المسلمين، كما تعكس اتجاهاً جديداً يتقاطع نسبيًا مع السياسة البراغماتية التي هيمنت على تعامل الولايات المتحدة مع الجماعة منذ أكثر من تسعين عاماً.

البدايات.. الحذر والمراقبة عن كثب

لم تكن واشنطن، عند تأسيس جماعة الإخوان عام 1928، تنظر إلى الجماعة كفاعل رئيسي في الشرق الأوسط أو العالم العربي، بل اعتبرتها آنذاك حركة دينية اجتماعية تسعى إلى نشر الإسلام عبر الدعوة والعمل الخيري والنشاط الشبابي والطلابي واسع النطاق.

لكن، ومع اتساع النفوذ البريطاني في مصر وتصاعد معارضة الجماعة للحكم الإمبريالي البريطاني، بدأت الولايات المتحدة تبحث عن موطئ قدم جديد في المنطقة يحفظ مصالحها بصورة مغايرة للصورة الاستعمارية التي ارتبطت بلندن، وفي هذا السياق تحوّل اهتمام واشنطن تدريجياً نحو مراقبة الإخوان، بوصفهم قوة صاعدة تتبنى موقفاً مناوئاً للنفوذ البريطاني.

ومع إدراكها لإمكانات الجماعة ودورها المتنامي، شرعت الولايات المتحدة في إعادة تشكيل شبكات تحالفاتها الإقليمية، لتضم أطرافاً وقوى محلية يمكن توظيفها في التوازنات الجديدة، وكانت جماعة الإخوان المسلمين من بين تلك الكيانات التي حاولت واشنطن استقطابها أو على الأقل فهم طبيعة دورها في المشهد السياسي والاجتماعي العربي.

المد الشيوعي والحرب الباردة.. بداية التعارف الرسمي

مع أواخر الأربعينيات برز أول خيط للتواصل بين جماعة الإخوان المسلمين والولايات المتحدة، حين وجّهت الجماعة رسائل احتجاج إلى السفارة الأمريكية في القاهرة مندّدة بدعم واشنطن للمشروع الصهيوني في فلسطين، ومعارضةً كذلك لسياسات فرنسا تجاه الجزائريين ومنحهم الجنسية باعتبارها التفافاً على مطلب الاستقلال، فلفتت هذه المكاتبات الأنظار الأمريكية إلى الجماعة بوصفها فاعلاً يمتلك مواقف حادة تجاه الصهيونية والوجود الإسرائيلي.

ومع ذلك، فقد تغيّر تقدير واشنطن للجماعة مطلع الخمسينيات في ظل صعود النفوذ السوفيتي؛ إذ تراجعت المخاوف من خطاب الإخوان المناهض لـ”إسرائيل” مقابل التركيز على موقفهم المناهض للشيوعية، ما جعلهم في نظر الولايات المتحدة قوة محلية يمكن توظيفها ضمن استراتيجية الحد من التمدد السوفيتي في المنطقة.

وقد تسارع هذا التحول بعد ثورة 1952 في مصر واتجاه الضباط نحو المعسكر الشرقي، ما دفع صناع القرار الأمريكيين إلى إعادة تقييم الجماعة وإعادة تصنيفها باعتبارها حركة دينية اجتماعية أكثر منها تنظيماً متشدداً.

علاقات غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين

مع انتهاء حقبة عبدالناصر ووصول أنور السادات إلى السلطة عام 1970، برز الإسلام السياسي مجدداً كفاعل مؤثر في الساحة المصرية، إذ وجد السادات في التيارات الإسلامية—وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين—أداة مناسبة لموازنة نفوذ اليساريين وأنصار الفكر الناصري ذي التوجه الاشتراكي، وقد أسهم هذا التحول في إعادة إدماج الإسلاميين في الحياة العامة بعد سنوات من التضييق.

وبالتوازي، كانت العلاقات بين السادات وواشنطن تمر بمرحلة من الانسجام السياسي، الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في موقع الإخوان داخل المعادلة المصرية، فمع إدراكها لاتساع تأثير الجماعة مجتمعياً وسياسياً، بدأت واشنطن تبحث عن قنوات للتواصل معهم، وإن بحذر، ومن خلال مسارات غير مباشرة تجنباً لأي حساسيات داخلية أو إقليمية.

وقد تمثلت تلك القنوات تحديداً في وسطاء إقليميين، وعلى رأسهم السعودية التي استقبلت خلال الستينيات عدداً كبيراً من قيادات الإخوان الفارين من حملات القمع في عهد عبدالناصر، ومن خلال هذا الحضور الإخواني في الرياض، شرعت واشنطن في الاقتراب من الجماعة عبر البوابة السعودية، مستثمرةً شبكة العلاقات التي نشأت هناك لتأسيس تواصل غير معلن يحقق مصالحها دون إثارة ضجيج سياسي.

الحرب الأفغانية ضد السوفييت

أثار الدعم الذي قدمته جماعة الإخوان المسلمين للجهاد الأفغاني ضد الاتحاد السوفيتي بين عامي 1979 و1989 اهتمام واشنطن وإعجابها، إذ لعبت شخصيات فكرية وتنظيمية قريبة من الجماعة دوراً بارزاً في تعبئة الدعم الإسلامي للمقاومة الأفغانية، وهو الملف الذي كانت الولايات المتحدة تعتبره محورياً في صراعها مع موسكو وتدعمه بكل قوة.

وبمنطق براغماتي خالص، رأت واشنطن في هذا الانخراط الإخواني فرصة لفتح قنوات تقارب جديدة، معتبرة أن الجماعة تشكل قوة صاعدة تمتلك نفوذاً اجتماعياً وسياسياً يمكن توظيفه لخدمة المصالح الأمريكية بصورة غير مباشرة، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي كانت تربط الولايات المتحدة بالسعودية، البلد الذي استضاف العديد من قيادات الإخوان في تلك المرحلة، من هنا اعتبرت أن هذا التحالف الظرفي يخدم استراتيجيتها الأكبر في مواجهة التمدد السوفيتي في المنطقة.

وشهدت فترة التسعينات وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي اهتمامًا متزايدًا من قبل مراكز الأبحاث الأمريكية مثل “كارنيغي” و“بروكينغز” بدراسة الإخوان باعتبارهم “حركات إسلامية سياسية غير جهادية”، حيث كانت تُقدَّم الجماعة في الأدبيات الأمريكية على أنها حركة يمكن احتواؤها، وليست تهديدًا أمنيًا مباشرًا للولايات المتحدة.

هجمات 11 سبتمبر

أحدثت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 تحولاً جذرياً في النظرة الأمريكية إلى الإسلاميين، بما فيهم جماعة الإخوان؛ فبعد سنوات من سياسة الاحتواء والحوار غير المباشر، انتقلت واشنطن إلى مقاربة أكثر صدامية، معتبرة الإسلام السياسي برمّته تهديداً مباشراً لأمنها القومي واستقرارها الداخلي.

في هذا الإطار شددت الولايات المتحدة إجراءاتها ضد مختلف التيارات الإسلامية، ففرضت رقابة واسعة على أنشطتها داخل الأراضي الأمريكية، وأقرت قيوداً صارمة على دخول أفرادها إلى الولايات المتحدة، إلى جانب عقوبات استهدفت بعض الكيانات الإسلامية التي رُبطت – ولو جزئياً – بخطابات التشدد.

ومع ذلك، ظل داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية تيار مؤثر يفرّق بين الإخوان وبين التنظيمات الجهادية، ويرى أن دمج الجماعة في العملية السياسية عبر الأدوات الديمقراطية قد يكون أكثر نفعاً لاستقرار المنطقة من عزلها أو دفعها نحو التطرف.

ثورات الربيع العربي

بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين مرحلة جديدة من التنسيق والتفاهم، فقد أدى صعود الجماعة إلى السلطة في مصر وتونس، وتوسع نشاطها السياسي في بعض الدول العربية، إلى تعديل واشنطن نظرتها تجاهها.

وانفتحت إدارة باراك أوباما رسمياً على الجماعة، إذ جرت اجتماعات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وقيادات الإخوان في القاهرة وواشنطن، حيث تعاملت الولايات المتحدة مع الجماعة بوصفها سلطة قائمة لها حضور وثقل في المنطقة.

وركزت الرؤية الأمريكية على إدراك أن الإخوان يمثلون قوة منظمة يمكن التعامل معها كواقع سياسي، مع التأكيد على أن هذا الانفتاح لم يكن دعماً بالمعنى التقليدي، بل نهجاً براغماتياً للتفاعل مع سلطة قائمة بالفعل على الأرض.

الانقلاب العسكري

اتبعت الولايات المتحدة نهجًا براغماتياً بحتاً في تقييم جماعة الإخوان المسلمين بعد الإطاحة بهم عن السلطة إثر الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، ومع فقدان الجماعة لمواقعها الرسمية، انقسم الخطاب الأمريكي تجاهها إلى اتجاهين متناقضين.

الاتجاه الأول دعا إلى تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي، وقد قُدم هذا الاقتراح للكونغرس لكنه لم يحظَ بالتمرير، إذ رأت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأدلة المتاحة لا تكفي لإدراج الجماعة ضمن قائمة الإرهاب، بينما رأى الاتجاه الثاني، البراغماتي، أن هذه الخطوة قد تهدد مصالح واشنطن في الشرق الأوسط وتثير انتقادات داخلية حادة.

وعلى ضوء ذلك، اعتمدت الولايات المتحدة موقفًا حذرًا تجاه الإخوان، حيث جمدت أي تواصل سياسي رسمي معهم، واكتفت بإجراء لقاءات بحثية وغير رسمية لمواصلة المتابعة عن كثب دون الانخراط في دعم مباشر أو تصعيد علني.

ترامب واليمين المتشدد

وجدت إدارة دونالد ترامب، المتأثرة بالتيارات اليمينية المتشددة، ضالتها في اتخاذ خطوة طالما ترددت الإدارات الأمريكية السابقة في تنفيذها، وهي تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وخلال ولايته الأولى (2017–2020)، شرعت الإدارة في خطوات جدية نحو هذا المسار، إلا أن التحرك واجه معارضة قوية من مؤسسات الأمن القومي الأمريكية، لعدم وجود أدلة قانونية كافية ولتعقيد انتشار فروع الجماعة على المستوى العالمي.

ومع تولي جو بايدن السلطة (2021–2024)، عاد الخطاب الأمريكي إلى سياسة أكثر حذرًا تقوم على الدراسة والبحث بدل التصعيد أو الاحتواء المباشر كما كان سابقًا، وركزت مراكز الأبحاث الأمريكية على دراسة جماعة الإخوان كظاهرة اجتماعية وسياسية، دون أي تواصل سياسي رسمي بين واشنطن والجماعة.

ومع عودة ترامب للسلطة في ولايته الثانية كانت الأجواء ملائمة لاتخاذ هذه الخطوة، مستفيدًا من التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وانحسار تمدد الجماعة إقليميَا ودوليًا.

لماذا الآن؟

اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان بدعم أو التحريض على هجمات تستهدف “إسرائيل” وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة، فضلاً عن تقديم دعم مادي لحركة حماس، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ويتيح إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية للولايات المتحدة اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية، من بينها تجميد الأصول المحتملة داخل الأراضي الأمريكية ومنع دخول أعضائها إلى البلاد، إلى جانب قيود مالية وأمنية إضافية.

كما رأى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل بعداً سياسياً موجهاً نحو كسب دعم حلفاء ترامب في الشرق الأوسط، خصوصاً بعض دول الخليج التي لطالما نظر إليها الرئيس الأمريكي باعتبارها “خزان ثروة” يمكن توظيفه في خدمة أهدافه السياسية والاقتصادية.