“إذا مررت من هذا المستنقع، فتلك ليست بالنهاية؛ ففي الدغل أفعى، وفي السرداب عقرب، والجو سام والهواء ملوث، وما بين عينيك ضفدع”، الرجال المكسورون – روديارد كيلينغ.

تُذكر فترة الخمسينيات من القرن الماضي في الخطاب الرسمي الإسرائيلي على أنها المرحلة التي نالت فيها الدولة الوليدة استقلالها السياسي والعسكري والثقافي عن الرعاية الأمريكية والوصاية الغربية، لتصبح “سيدة مصيرها”، كما تجرأ موشيه شاريت على القول ذات مرة أمام مجلس وزرائه، الذي اجتمع على جناح السرعة لمناقشة تداعيات رحيل آخر مستشار أمريكي، حاملاً فردوسه الحربي في قطارة الطائر بعيدًا عن أرض لم يتحمل سخونة ترابها تحت أقدامه.

لم يقتصر هذا الاستقلال على السياسة وحدها، بل شمل أيضًا السينما الإسرائيلية، التي بدأت في الخمسينيات تتلمس طريقها بعيدًا عن وصاية هوليوود، لتكوّن كيانها المنفرد ومادتها الخاصة، وهي أغلبها مادة عربية خالصة، تناقش قضايا اجتماعية ودينية وسياسية وأمنية في المجتمعات العربية شديدة الخصوصية والحساسية. كانت سينما استفزازية، غير أخلاقية، تحمل عقيدة “جابوتسكية” مفرطة في العداء والاستهانة بالآخر، كما وصفها الناقد المصري سمير فريد في كتابه مدخل إلى السينما الصهيوني.

يحكي فيلم «Hill 24 Doesn’t Answer» سنة 1955، قصة فرقة إسرائيلية تواجه فرقة عربية خلال حرب 1948، لكنه أكثر من مجرد سرد لأحداث عسكرية؛ إذ اختار المخرج بعناية إظهار العربي كشخصية خائنة، ينقل المعلومات للإسرائيليين، ويتحرك في الظل، متخفياً بين المدنيين. من خلال هذه الشخصية، يصور الفيلم العربي ليس كإنسان له ولاء أو قرار، بل كأداة تشغيلية لا نفع منها إلا إذا احتاجتها الدولة.

التفاصيل الصغيرة في الفيلم – نظرة مشبوهة، كلمة تُهمس في الأذن، إيماءة خفية – كلها أدوات سردية لتعزيز شعور المشاهد بعدم اليقين والخوف؛ فالعربي هنا ليس مجرد خصم على ساحة المعركة، بل رمز للريبة والخيانة، عنصر داخلي مشبوه، لا يمكن الوثوق به، ويتقاطع وجوده مع خطر من هم من بني جلدته أيضًا.

بهذا المعنى؛ يُقدّم «Hill 24 Doesn’t Answer» نموذجًا أوليًا لما ستتبناه السينما الإسرائيلية لاحقًا في تصوير العميل العربي كشخصية محورية تمثل التهديد والخيانة، وتبرر السياسة الأمنية للدولة الوليدة. ومن هذا الفيلم يبدأ ما يُعرف لاحقًا بـ”سينما الجاسوسية” الإسرائيلية، حيث يصبح العميل العربي محور الحبكة، وجسرًا لنقل مخاوف الدولة إلى الشاشة، مع تراكم سمات الرعب والخيانة والريبة عبر العقود، حتى تتحول شخصية العميل إلى أيقونة استعمارية وثقافية داخل الذهنية السينمائية.

مجرد سينما أم ازدراء للآخر؟

تُعدّ ستينيات القرن الماضي الحقبة الذهبية التي اكتسبت خلالها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى رأسها الموساد، مكانتها الاستثنائية لدى دوائر صنع القرار الصهيونية، ففي تلك الفترة شاعت العبارة التي لا يُعرف قائلها، لكنها ترددت على ألسنة كثيرين حتى صارت بمثابة حقيقة راسخة: الموساد هو “العين الثالثة لإسرائيل”، إلى جانب سلاحي الجو والبر.

وقد جاء زرع عميل يهودي من أصول عربية في قلب دمشق محطة مفصلية في هذا الصعود الاستخباراتي، فبحسب الرواية الإسرائيلية، نجح هذا العميل في اختراق الدائرة الأمنية والعسكرية السورية، والتغلغل داخل الطبقة المخملية في العاصمة، في عملية تُقدَّم اليوم باعتبارها من أبرز الإنجازات التي مهدت — وفق السردية ذاتها — لاحتلال الجولان وتقويض الدفاعات السورية، التي تُصوَّر خسائرها في الأرشيف العسكري كأنها لا تستحق الذكر.

وتتوالى “النجاحات” ذات الطابع الأسطوري في الرواية الإسرائيلية من عملية معقدة وطموحة انتهت بتجنيد طيار عراقي من الأقلية المسيحية لقيادة طائرة حربية والفرار بها إلى الأراضي الإسرائيلية، إلى إحباط مشروع تطوير الصواريخ المصرية عبر الاغتيالات والتهديدات التي استهدفت العلماء الألمان المشاركين فيه، ما أدى إلى إيقاف المشروع عند نقطة الصفر.

وسط هذا المناخ، وجدت السينما الصهيونية كنزها السردي، فتحولت هذه العمليات إلى مادة جاهزة لإعادة تشكيل الذاكرة، تُعاد صياغتها على الشاشة بما يلائم وعي المهاجر اليهودي الذي يتلقى هذه الحكايات بشغف المنتشي بجهاز استخباراته، الجهاز الذي—وفق الصورة السينمائية—يُسدد الصفعات للعرب واحدًا تلو الآخر، ويرميهم إلى البحر لتلتهمهم أسماك القرش، دون أن “يحظوا” حتى بفرصة استخلاص العبرة من موتهم كيهود.

يروي فيلم ⟪The Impossible Spy⟫ (إنتاج 1984) سيرة إيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي ذو الدماء العربية، الذي تم إيقافه في سوريا بعد ثلاثة أعوام من التجسس فيها، لا بوصفها حكاية جاسوس داخل صراع سياسي عسكري معقّد بين قوتين وعقيدتين، بل كملحمة تفوّق أخلاقي وذهني، تُجرّد فيها البيئة العربية المحيطة من أي عمق إنساني أو تاريخي يسمح بفهم الحدث خارج ثنائية البطل والضحايا.

منذ لحظاته الأولى، يعلن الفيلم انحيازه الكامل لأسطرة الفرد وتدجينه، لا لتحليل البنية، فيقدّم كوهين ككائن عديم الجدوى، تبدو عليه سمات البلاهة والغباء، بشاربه البدوي الكثّ كالفرشاة، وتجاعيده العربية المتفرقة، وحذاؤه المبرتق، وقميصه المجعّد، واقفًا على أحد الأرصفة في انتظار حافلة حكومية تقله إلى عمله.

قبل أن ينتقل المخرج بالعمل إلى اللحظة التي ستُعاد فيها ولادة كوهين من جديد، وهي اللحظة التي سينضم فيها إلى جهاز الموساد كعميل تحت التدريب. حينها سيجد المشاهد شخصية أخرى أمامه، برغم أن بطل العمل واحد، فسمات البلاهة تحولت إلى ذكاء خارق، وعدامة الجدوى أصبحت قدرة فائقة على التأثير، حتى اللحظة التي نراه فيها ككائن استثنائي يتجاوز قوانين المكان والاحتمال، بينما تُختزل دمشق إلى مسرح رخوي بلا ذاكرة أو مقاومة حقيقية.

لا يتعامل الفيلم مع الاستخبارات كحرفة محفوفة بالفشل والمخاطرة، بل كقدَر ناجز لا يُقاوَم، حيث يُصوَّر الضباط السوريون بوصفهم إما سذجًا منجذبين إلى المظاهر، أو فاسدين قابلين للاختراق، أو شخصيات كاريكاتورية تفتقر لأي وعي مضاد في هذا التمثيل. لا تُهزم الدولة العربية نتيجة اختلال موازين القوى أو تدخلات دولية، بل بسبب عجز جوهري متأصّل، وكأن الفشل صفة ثقافية لا ظرفًا تاريخيًا.

حتى الأسباب الفنية والتقنية التي أدت إلى سقوط كوهين، لا يعزوها الفيلم إلى الحقيقة التاريخية التي برهن على صحتها كثيرون، كفشل تقني في تشغيله من قبل مرؤوسيه، بل لاحتفاظه بإحدى السمات العربية المتأصلة في جلده، والتي كان من الصعب تخليصه منها لأنها ساكنة في لحمه الحي كالغباء والمبالغة في البروز والظهور.

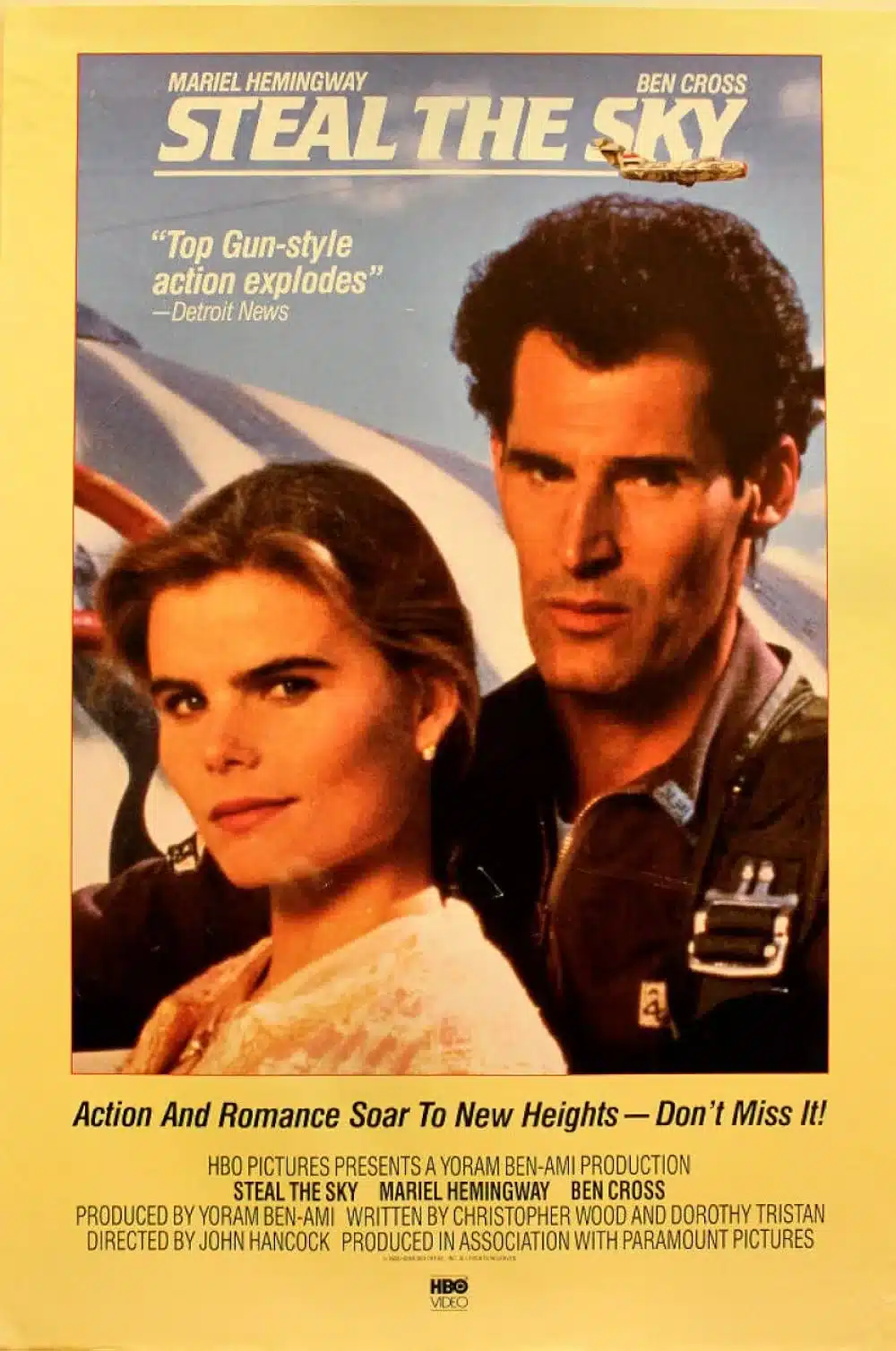

بينما يروي فيلم «Steal the Sky» (إنتاج 1988) حكاية منير روفا، الطيار العراقي الذي أقلع بطائرته الحربية من طراز ميغ 21 وهبط بها في مطار هرتسليا، لا بوصفها واقعة عسكرية داخل صراع إقليمي محتدم، ولا كنتيجة لاختراق استخباراتي طويل النفس، بل كحكاية خلاص فردي، يُجرّد فيها العربي من أي انتماء سياسي أو تاريخي أو ديني، ليُعاد تقديمه كجسد معطّل يبحث عن مخرج شخصي من واقعه

ومنذ اللقطة الأولى، يقدّم الفيلم منير روفا كشخصية مأزومة، مثقلة بالوحدة والشك، محاصرة داخل مؤسسة عسكرية صلبة لا تفهمه ولا تحتويه. طيّار ماهر لكنه بلا أفق، موهوب لكنه مسجون داخل هوية لا تمنحه الاعتراف. هنا، لا يكون الإخفاق نتيجة ظرف سياسي أو بنية قمعية، بل حالة نفسية داخلية، وكأن الخلل يسكن الفرد العربي ذاته لا النظام الذي يعمل داخله.

إلى الجميع وليس إلى أحد

تبقى سينما الجاسوسية الصهيونية إحدى الركائز المركزية في الفكرة “الجابوتنسكية”، التي تقوم على صناعة فجوة نفسية داخل الوعي العربي، تُضعِف قدرته على التكاتف وتمنعه من التفكير في إزالة “المساحة اليهودية” من محيطها الجغرافي المُعادي لها.

في الواقع، لا توجد دلائل تاريخية واضحة يمكن الرجوع إليها لرصد التحرك الفعلي لهذا النوع من السينما على المسرح الفني الإسرائيلي. ومع ذلك، من المؤكد أن بداياتها تعود إلى ما قبل الإعلان الرسمي عن خطاب الاستقلال، أي قبل حمل أول يهودي السلاح في فلسطين، وبالتالي قبل طرد أول فلسطيني قسرياً من أرضه والحكم عليه برحلة التهجير الأبدي.

يروي فيلم “Trunk To Cairo” (إنتاج 1969) قصة الضابط الإسرائيلي أبراهام زامير، أحد عناصر الموساد، الذي ينجح — وفق الحبكة السينمائية — في استمالة شخصيات حسّاسة ومقرّبة من دوائر القرار في عدد من الدول العربية، ودفعهم للعمل لصالح “إسرائيل” مقابل مبالغ مالية كبيرة يعجزون عن تحصيلها في بلدانهم. ومن خلال هذه الشبكة المعقّدة، يتمكن زامير من الاطلاع على خطة الهجوم المشترك الذي تعتزم القيادة العربية الموحّدة، بقيادة مصر، شنّه على “إسرائيل”، إضافة إلى ما تصوّره الرواية من جرائم يُفترض أن العرب كانوا ينوون ارتكابها بحق النساء والأطفال اليهود في حال نجاح الغزو.

ورغم امتلاء الفيلم بمغالطات تاريخية وسياسية صارخة، أبرزها تصوير خطة الهجوم العربي المشترك كأنها سرّ استخباراتي، بينما أعلنها جمال عبد الناصر صراحة عبر إذاعة “صوت العرب”، فإن العمل حقق انتشارًا واسعًا في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وقد ساهم في ذلك تقديم الموساد داخل الفيلم بوصفه “الدرع الحديدي” الذي يحمي الغرب من “النزعة العربية العدائية” لكل ما هو غربي، في سردية تعبّر عن مزاج سياسي وثقافي ترسّخ في تلك الحقبة.

بينما يقدّم فيلم “The Angel” روايته حول العميل المصري المزدوج أشرف مروان، سكرتير الرئيس الراحل أنور السادات للمعلومات، يتضح بجلاء كيف يتبنّى المخرج أرييل فرومين، ذو الأصول اليهودية، الرواية الإسرائيلية بشأن “عمالة” مروان لتل أبيب، وهي رواية مستمدة من كتاب يحمل العنوان نفسه للمؤلف الإسرائيلي بار جوزيف.

يتعمّد الفيلم رسم مروان في صورة العميل الذي لا يعرف الولاء، القابل للتطويع مقابل المال أو المنفعة الشخصية، إذ يظهر كشخصية متقلّبة، مرنة أمام كل الأطراف، ومفتوحة على العرض الأعلى، بمنأى عن أي اعتبارات وطنية أو حسابات أخلاقية.

ورغم تركيز الفيلم على ما يصفه بـ”الصراعات الداخلية” لمروان، فإنه يفعل ذلك من منظور يجعل الرجل دائمًا في زاوية الخيانة والانتهازية، بحيث يرى المشاهد أمامه نموذجًا نمطيًا للعميل العربي المزدوج، شخصية بلا انتماء حقيقي، وبلا جذور سياسية أو أخلاقية، لا تحرّكها إلا مصالحها الذاتية.