أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، وبصورة مفاجئة، المصادقة الرسمية على صفقة الغاز الجديدة مع مصر، المقدّرة بنحو 35 مليار دولار، واصفًا إياها بأنها “الأكبر في تاريخ إسرائيل”.

وجاء القرار بعد أكثر من أربعة أشهر من المماطلة والسجال السياسي والإعلامي بين القاهرة وتل أبيب بشأن إدخال الاتفاق حيز التنفيذ، ما منح الإعلان أبعادًا تتجاوز الطابع الاقتصادي البحت.

وكشفت شركة «نيو ميد إنرجي»، الشريك في حقل «ليفياثان»، أن الصفقة تضمنت تعديلًا جوهريًا على اتفاق التصدير السابق، شمل إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، موزعة على مرحلتين: الأولى فورية بكمية 20 مليار متر مكعب، والثانية مشروطة باستثمارات وتوسعات في البنية التحتية، تتيح تصدير نحو 110 مليارات متر مكعب إضافية.

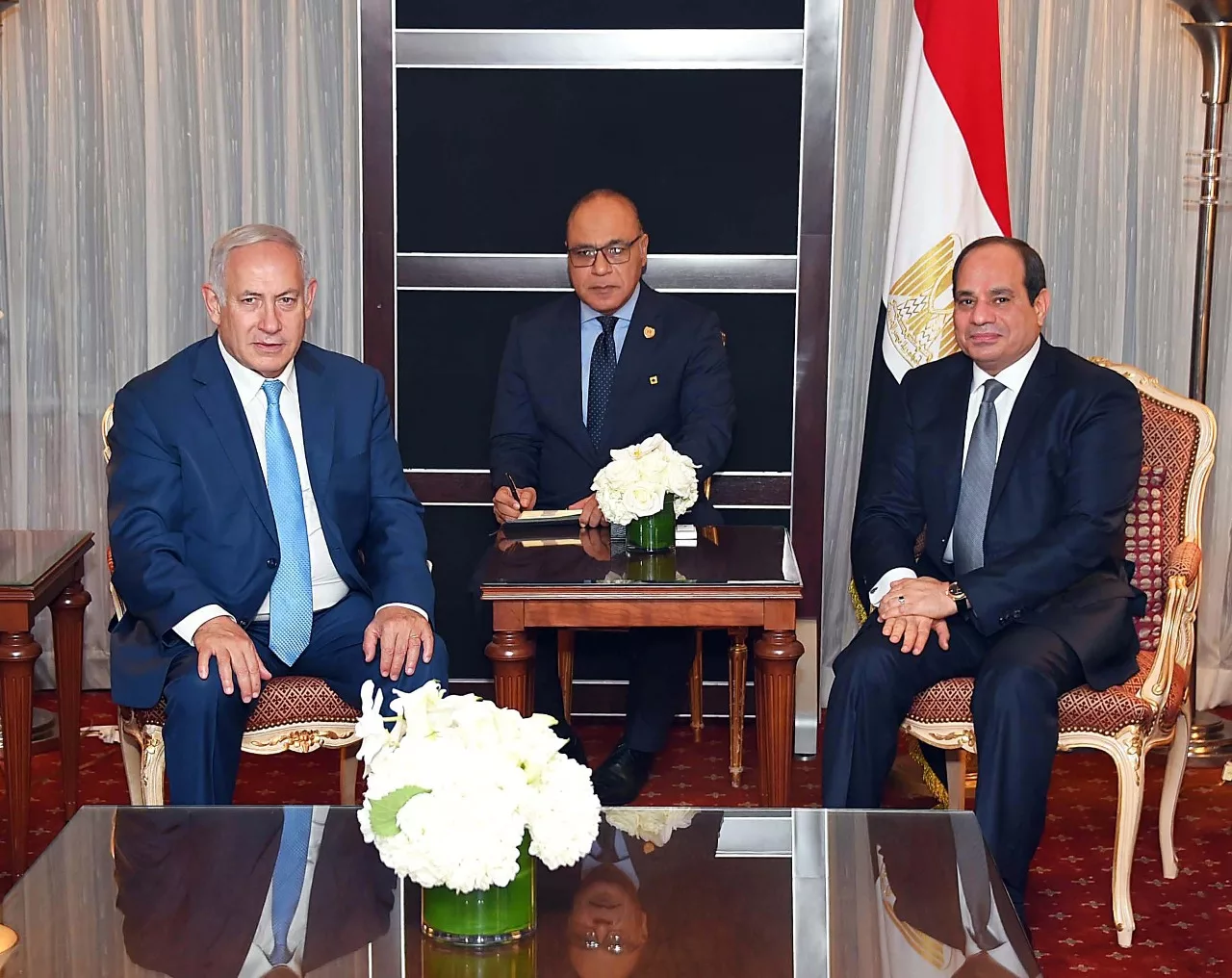

ويكتسب الإعلان دلالته السياسية من توقيته الحساس، المتزامن مع زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن، وأحاديث عن لقاء محتمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب التحول نحو مناقشة تفاهمات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة تمثل مجرد اتفاق طاقة طويل الأمد، أم أداة سياسية لإعادة ترتيب التفاهمات الإقليمية في لحظة شديدة التعقيد.

“إسرائيل” تعلن والقاهرة تصمت

قبل الخوض في تفاصيل الصفقة وأبعادها، يلفت الانتباه أن “إسرائيل” كانت صاحبة الإعلان الأول عنها في أغسطس/آب الماضي، وبصورة أحادية بالكامل، وفي ذروة حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وذلك وسط صمت مصري أثار حينها كثيرًا من علامات الاستفهام، صمت بدا لافتًا في توقيته ودلالاته، خاصة أن الإعلان لم يأتِ عبر تسريب أو مصدر ثانوي، بل كرسالة سياسية مقصودة من تل أبيب.

ولم تمضِ فترة طويلة حتى عادت “إسرائيل” لتقلب الطاولة، معلنة -وبالطريقة الأحادية ذاتها- عرقلة الاتفاق وتعطيل إدخاله حيز التنفيذ، ورغم أن إعلان المماطلة صدر هذه المرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيًا، اكتفت القاهرة ببيان مقتضب لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، دون تقديم رواية تفسيرية أو مبادرة سياسية تعيد ضبط المشهد أو توازن الخطاب العام، ما ترك الانطباع بأن زمام المبادرة ظل خارج يدها.

اليوم يتكرر المشهد ذاته تقريبًا؛ فبينما كانت القاهرة تبحث عن بدائل محتملة للتعامل مع التلكؤ الإسرائيلي، خرج نتنياهو ليعلن رسميًا المصادقة على الصفقة، مجددًا من دون أي رد أو تعليق مصري.

مشهد ترك أثرًا سلبيًا على صورة الوسيط المصري، الذي لطالما قدّم نفسه لاعبًا محوريًا وصاحب نفوذ في ملفات الإقليم، فإذا به يظهر أقرب إلى طرفٍ مقيّد بإيقاع وشروط الطرف الآخر، لا صاحب الإرادة القادر على فرض توقيته وحدود حركته.

مسار من المماطلة

مرت صفقة الغاز منذ لحظة ظهورها إلى العلن بمسار متعرّج، اتسم بالمماطلة والتلاعب السياسي من جانب الكيان الإسرائيلي، ويمكن تتبع هذا المسار زمنيًا عبر محطات متتابعة تكشف بوضوح طبيعة إدارة تل أبيب للملف واستخدامه كورقة ضغط متعددة الأغراض.

البداية كانت في يونيو/حزيران، حين أقدمت “إسرائيل” على وقف إنتاج الغاز من حقولها البحرية بذريعة اعتبارات أمنية، مرتبطة بتصاعد التوتر الإقليمي مع بدء ضرباتها ضد إيران، هذا القرار أدى إلى توقف إمدادات الغاز لمصر بشكل كامل، رغم الاتفاق الموقع بين البلدين عام 2018، قبل أن تعود الإمدادات بعد نحو أسبوعين، في خطوة عكست هشاشة الالتزامات الإسرائيلية واستعدادها لتعليقها متى شاءت.

وفي أغسطس/آب 2025، وفي ذروة حرب الإبادة التي كانت تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة، وبينما كانت موجات المقاطعة الشعبية والسياسية للاحتلال تتصاعد إقليميًا ودوليًا، أعلنت تل أبيب، وبصورة أحادية، إبرام اتفاقية ضخمة لتصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، بقيمة تُقدّر بنحو 35 مليار دولار، ووصفتها بأنها “أكبر صفقة غاز في تاريخها”، وفق تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين.

الإعلان فجّر غضبًا واسعًا في الشارع المصري والعربي، ووُصف لدى قطاعات واسعة بأنه طعنة سياسية في لحظة كان فيها الفلسطينيون يواجهون إبادة مفتوحة، في ظل صمت وعجز عربي رسمي.

في المقابل، سعت الحكومة المصرية إلى احتواء الغضب، مؤكدة أن الاتفاق امتداد لاتفاق 2018، في محاولة لنزع الطابع السياسي عن الصفقة وتقليل حدّة الانتقادات.

ثم جاء سبتمبر/أيلول 2025 ليشهد تصعيدًا جديدًا، حين أعلن نتنياهو، بشكل مفاجئ، إعادة النظر في اتفاقية تصدير الغاز مع القاهرة، مبررًا ذلك بما وصفه بـ«تحركات عسكرية مصرية» في سيناء قرب الحدود، واعتبرها تهديدًا للملحق الأمني لاتفاقية السلام.

الرد المصري جاء هذه المرة مباشرًا عبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الذي حذّر من أن المساس بالاتفاق ستكون له تداعيات اقتصادية قاسية على “إسرائيل” نفسها، فضلًا عن ارتدادات سياسية غير محسوبة، مؤكدًا أن مصر لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة، وتمتلك بدائل وخطط تعامل متعددة، من بينها إعادة فتح قنوات الاتصال مع قبرص ودول أخرى.

أما في نوفمبر/تشرين الثاني، فقد عادت “إسرائيل” لتعلن بنفسها تعليق تنفيذ الاتفاق ورفض إدخاله حيز التنفيذ، بدعوى وجود خلافات تتعلق بآليات التسعير المحلي، وأكد مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي حينها أن تل أبيب “لن تمضي قدمًا في الصفقة قبل ضمان سعر عادل للسوق الداخلية وتلبية الطلب المحلي بالكامل”، في خطوة أنهت عمليًا أي حديث عن التزام ثابت، ورسّخت صورة الصفقة كأداة ابتزاز سياسي أكثر منها اتفاقًا اقتصاديًا مستقرًا.

المصادقة على الصفقة.. لماذا الآن؟

كعادتها، أعلنت إسرائيل بشكل أحادي، وعلى لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، المصادقة على صفقة الغاز، في خطوة أنهت فجأة مرحلة طويلة من المماطلة والتلكؤ، وفتحت الباب أمام تساؤلات واسعة حول الدوافع الحقيقية التي دفعت نتنياهو إلى تغيير موقفه والتوقيع في هذا التوقيت بالذات.

وبالتمعّن في السياقين السياسي والاقتصادي، يمكن حصر تلك الدوافع في أربعة أسباب رئيسية تقاطعت لحظة اتخاذ القرار:

أول هذه الأسباب يتمثل في الضغوط الأميركية المتزايدة التي مارستها إدارة دونالد ترامب على تل أبيب، بعدما أثارت المماطلة الإسرائيلية استياءً واضحًا في واشنطن، وقد تُرجم هذا الانزعاج إلى إجراء احتجاجي غير مسبوق تمثّل في إلغاء زيارة وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى إسرائيل، في رسالة مباشرة تعكس ضيق الإدارة الأميركية من غموض شروط الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بآليات تسعير الغاز داخل السوق الإسرائيلية، ومن إصرار حكومة نتنياهو على إبقاء الملف معلقًا دون حسم.

السبب الثاني يرتبط بـنجاح إسرائيل في توظيف الصفقة كورقة ابتزاز سياسي تجاه القاهرة وسائر العواصم العربية، إذ استطاعت تل أبيب، إلى حدٍّ كبير، تحييد الموقف المصري حيال تطورات الحرب في غزة، وحصر الدور المصري في إطار الوساطة المحايدة دون الانخراط الأعمق في المشهد الغزي.

أما السبب الثالث فيتصل بمحاولة مغازلة النظام المصري واستباق ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في غزة، عبر دفع القاهرة إلى تبنّي مقاربات ورؤى لا تتعارض مع السردية الإسرائيلية، إن لم تصل إلى حد التناغم الكامل معها.

في حين يتمثل السبب الرابع في الحاجة الإسرائيلية الملحّة إلى موارد مالية تعوّض جانبًا من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبّدها الكيان على مدار عامين من الحرب في غزة، سواء على مستوى النمو أو الاستثمار أو ثقة الأسواق.

وعليه، فإن تلاقي هذه العوامل مجتمعة شكّل الدافع الحقيقي وراء تخلي نتنياهو وحكومته عن سياسة التسويف، والمضي قدمًا نحو التصديق الرسمي على الصفقة، ليس باعتبارها خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل كضرورة سياسية ومالية في لحظة شديدة الحساسية.

مقاربات واشنطن إزاء تلك الصفقة

تنطلق المقاربة الأميركية من عقلية براغماتية صلبة تحكم إدارة دونالد ترامب، قوامها أن المصالح تأتي أولًا، مهما بلغت متانة التحالفات. وعلى هذا الأساس، لم تتردد واشنطن يومًا في الاصطدام بتل أبيب كلما رأت أن سلوكها يهدد مصالح أميركية مباشرة.

في هذا السياق، تنظر واشنطن ومعها أوروبا إلى غاز شرق المتوسط بوصفه ركيزة استراتيجية لتأمين تنويع مصادر الطاقة وتعزيز النفوذ الجيوسياسي في منطقة تشهد سباقًا محتدمًا على الموارد، ومن هنا، اعتُبر تعطيل اتفاق الغاز بين مصر و”إسرائيل” عرقلة مباشرة لمشروع “الممر الهندي–الأوروبي” (IMEC)، الذي تراهن عليه الولايات المتحدة كبديل استراتيجي لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

أي اهتزاز في هذا المسار، وفق تقديرات أوروبية، يضعف ثقة المستثمرين ويهدد استقرار أحد أهم المشاريع الجيوسياسية التي تعوّل عليها واشنطن في الشرق الأوسط.

ومن هنا، فإن التلويح الإسرائيلي المتكرر بتعليق الصفقة أو إعادة التفاوض عليها لا يتجاوز كونه أداة ضغط سياسية موجّهة بالأساس إلى القاهرة، ردًا على مواقفها، ولا سيما في ملف التهجير، أكثر منه نية حقيقية لهدم الاتفاق من جذوره.

وسط هذا التوتر، برز الدور الأميركي كضابط إيقاع، حين دفعت إدارة ترامب باتجاه صفقة غاز أميركي مع مصر بقيمة أربعة مليارات دولار، وبذلك، يمكن قراءة التدخل الأميركي بوصفه حلًا مرحليًا وجسرًا مؤقتًا لاحتواء الخلاف، وحماية صفقة استراتيجية كبرى، وضمان بقاء مصر و”إسرائيل” معًا داخل المسار الذي ترسمه المصالح الأميركية في الإقليم.

مكاسب بالجملة لإسرائيل وزيادة الأعباء المصرية

كانت “إسرائيل” الطرف الأكثر استفادة من الصفقة، إذ نظرت إليها باعتبارها رافعة مالية أساسية لتعويض الخسائر الضخمة التي خلّفتها الحرب وتكاليفها الباهظة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلى مستوى أعمق، تتجاوز الصفقة بعدها المالي إلى هدف استراتيجي أشمل، يتمثل في توظيف اتفاقات الطاقة كأداة لإنتاج “شرعية إقليمية جديدة”، وتكريس تل أبيب نفسها لاعبًا مركزيًا في منظومة طاقة شرق المتوسط، وترى في مصر البوابة الأكثر أهمية لترسيخ هذا الدور دوليًا.

في المقابل، ورغم ما قد تحققه الصفقة من مكاسب ظاهرية لمصر، فإن التفاصيل تكشف عبئًا ثقيلًا على الجانب المصري، إذ ألغت التعديلات بنودًا جوهرية كانت تمنح القاهرة هامش حماية، أبرزها الحق في خفض الكميات المستوردة إذا انخفض سعر خام برنت دون 50 دولارًا للبرميل، إلى جانب فرض مبدأ “Take or Pay” الذي يُلزم الجانب المصري بسداد قيمة الغاز كاملًا سواء استلمه أم لا.

ماذا بعد؟

من الخطأ اختزال صفقة الغاز في بعدها الاقتصادي المجرد، إذ تكشف تطوراتها أن الطاقة هنا ليست تجارة فحسب، بل أداة ضغط سياسي بامتياز، فعلى الرغم من تشابك العلاقات بين القاهرة وتل أبيب اقتصاديًا وسياسيًا خلال السنوات الأخيرة، لم تتردد الحكومة الإسرائيلية في توظيف الاتفاق كورقة استراتيجية، تسعى عبرها إلى دفع مصر نحو قدر أكبر من المرونة في ملف تهجير سكان غزة، وهو ملف يمثل خطًا أحمر للقاهرة لما يحمله من تهديد مباشر للأمن القومي المصري، فضلًا عن إعادة طرح التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء بوصفها مصدر قلق، رغم الخطاب الإسرائيلي المتكرر عن التنسيق الأمني.

من هنا، يمكن قراءة المصادقة على الصفقة بوصفها محاولة لترميم الشروخ التي أصابت جدار العلاقات بين القاهرة وتل أبيب في الفترة الأخيرة، وفتح نافذة لإعادة ترتيب التفاهمات، سواء عبر لقاءات محتملة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو في واشنطن أو القاهرة.

ورغم استبعاد بعض الخبراء المصريين حدوث مثل هذا اللقاء، إلا أن التجربة تؤكد أن السياسة لا تعرف المستحيل، خاصة في ظل مساعي تل أبيب لمغازلة القاهرة ودفعها نحو تبنّي مقاربات أكثر قربًا من الرؤية الإسرائيلية بشأن إعادة إعمار غزة وهندسة القطاع أمنيًا وسياسيًا، ويبقى السؤال مفتوحًا: إلى أي مدى تنجح “إسرائيل” في تحقيق كامل أهدافها من وراء هذه الصفقة؟