تُعدّ الكتابة المصحفية في المغرب أحد أرقى تجليات الثقافة العربية الإسلامية في بلاد المغرب، وهو فن تمتد جذوره إلى فجر دخول الإسلام إلى المنطقة، حيث استقرّ مصحف المدينة برواية ورش في التراث القرائي المغربي، وما زال أثره ممتدًّا حتى عصرنا الحديث كنمط رسمي ومحبوب في قراءة وكتابة المصاحف بالمغرب. وقد تطورت مدارس الخط والوراقة عبر العصور، خصوصًا في العصر المريني والعهد العلوي، مستخدمة أنماط خطية متنوعة تمتاز بالدقة والجمال.

هذا التاريخ، الذي تنسجم فيه قداسة النص القرآني مع الدقّة الجمالية، رسم له المغاربة مسارًا خاصًّا سواء من ناحية الخلفية التاريخية أو من ناحية الأساليب الفنية الدقيقة في رسم الحروف والزخارف واستخدام الألوان، وصولًا إلى إحداث مؤسسة تعنى بنشره بما يضمن توحيد المعايير العلمية والفنية في طبعه، والحرص على سلامته من حيث الرسم والضبط وفق الرواية المعتمدة بالمغرب.

المراحل المبكرة

يعود تاريخ الكتابة المصحفية في المغرب إلى عهد مبكّر من الإسلام، وتحديدًا إلى القرون الهجرية الثالثة والرابعة والخامسة، إذ اتّحد المغاربة في اختيار المصحف المدني ورواية ورش عن نافع كمرجعية للقراءة وضبط المصاحف.

وقد شهدت هذه الفترة تلازمًا بين المنهج القرائي ذي الأصل المدني والانتماء الفقهي إلى المذهب المالكي، الذي استقرّ بوصفه الإطار التشريعي الغالب في ربوع الغرب الإسلامي. وفي هذا السياق، توجّه المغاربة إلى اعتماد رواية عثمان بن سعيد المصري، المعروف بورش، والمتوفى سنة 196 للهجرة، فجعلوا منها المرجع القرائي الأوحد، حتى تداخلت هذه الرواية مع النسيج الديني والثقافي للمغرب، وأصبحت مع مرور الزمن عنصرًا أصيلًا من عناصر هويته الروحية.

ولم يقتصر هذا الاختيار على طريق واحد، بل تلقّى المغاربة قراءة الإمام نافع أيضًا عبر يوسف بن عمر الأزرق المدني، الذي تُوفي في سنة 240 هجرية، بسندٍ متصل يتدرج من نافع إلى عدد من كبار الصحابة، من بينهم عبد الله بن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عياش، وصولًا إلى الصحابي الجليل أُبيّ بن كعب، عن رسول الله صل الله عليه وسلم.

وقد أُنجز ضبط الأداء القرائي لهذه الرواية وفق الاختيارات الدقيقة التي قرّرها الإمام أبو عمرو الداني الأندلسي، المتوفى سنة 444 هجرية، وذلك اعتمادًا على طريقه المتصل بالأزرق عن ورش عن نافع.

وبناءً على هذا النهج، استقرّ العمل بهذه الرواية في التلاوة المعتمدة رسميًا بالمغرب، كما أُسِّس عليها رسم المصاحف وضبطها وتنقيطها منذ عصر أبي عمرو الداني إلى يومنا هذا، في التزامٍ صارم بخصائص المدرسة المدنية في الرسم المصحفي، وهي الخصائص التي نقلها هذا الإمام إلى بلاد المغرب ورسّخها في تقاليدها العلمية والفنية.

ومنذ العصور الوسطى، نشط المغاربة في كتابة المصاحف بما يفوق اعتباره مجرد نسخ للنصّ، ليكون ممارسة تتطلّب مهارة عالية في الخط وتنسيق الصفحات وحسن الزخرفة. ويؤكّد بعض الباحثين أن هذه الممارسة لم تكن حكرًا على المراكز الحضرية أو على ورّاقين محترفين فقط، وإنما امتدّت إلى الزوايا والمدارس القرآنية في مختلف مناطق المغرب، مما أتاح انتشار هذا الفن بين طبقات واسعة من المجتمع، ومع مرور الوقت، تطوّر هذا الأسلوب بظهور مصاحف ضخمة مثل مصحف السلطان المريني الذي أُهدي إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، صحبة الحجاج المغاربة عام 703 للهجرة.

المدارس الخطية والأساليب الفنية

تطوّرت الكتابة المصحفية في المغرب وتشكّلت عبر تفاعل طويل مع طابع الخط الشرقي والخط الأندلسي كما جاء في كتاب “تاريخ الوراقة المغربية” لمحمد المنوني، قبل أن تكتمل وتتميز عن غيرها من الخطوط في العصر المريني.

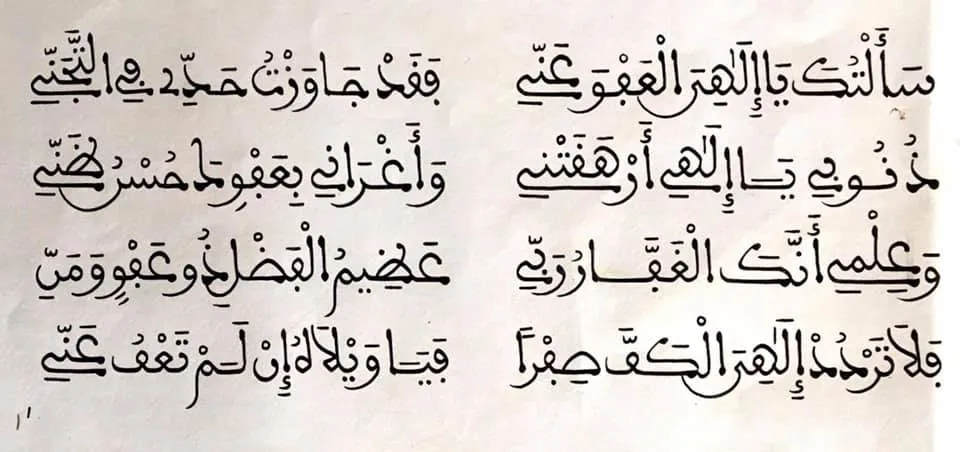

وقد أفرز هذا التفاعل ما يُعرف بالخط المغربي، وهو خطّ مستقل في خصائصه الجمالية، تميّز عن بقية الخطوط العربية باستدارة حروفه، وامتداد بعض أجزائها الأفقية، واعتماده على توازن دقيق بين الكثافة والفراغ داخل الصفحة. وتشير الدراسات المتخصصة في تاريخ الوراقة المغربية إلى أن هذا الخط هو ثمرة مدرسة فنية متكاملة نشأت في بيئات علمية مثل فاس ومراكش، حيث تلاقى الفقهاء والقرّاء والورّاقون في خدمة المصحف الشريف.

ومن داخل هذا الإطار العام، تفرّعت أنماط خطية متعدّدة استُعملت في نسخ المصاحف، من أبرزها الخط المغربي المبسوط، الذي امتاز بوضوح حروفه وسهولة قراءته، مما جعله الأنسب للمصاحف الموقوفة على المساجد والمدارس القرآنية.

كما ظهر الخط المغربي المجوهر، وهو أكثر عناية من حيث الشكل والزخرفة، استُخدم في المصاحف السلطانية أو المصاحف المعدّة للإهداء، حيث تتكاثف فيه الزينة وتُضبط الحروف بدقة بالغة.

وتبيّن الأبحاث حول “الكتابة المصحفية في عهد الدولة العلوية” أن اختيار نوع الخط لم يكن اعتباطيًا، بقدر ما كان يخضع لوظيفة المصحف ومكان استعماله، حيث إن المصاحف التي تداولها المغاربة عبر العصور اتّخذت أشكالًا متعددة، تبعًا لتطوّر مواد الكتابة وأساليب النسخ.

وقد عُرفت في المراحل الأولى مصاحف تُنجز للسفر والتنقّل دون الاعتماد على الألواح التقليدية، ثم ظهرت مصاحف أُعدّت للاستعمال التعليمي، قبل أن يستقرّ العمل على المصاحف الورقية التي أصبحت الأكثر شيوعًا.

ولم تكن هذه المصاحف على نمط واحد من حيث الغاية أو الجهة المبادِرة إلى نسخها، إذ وُجدت مصاحف أُنجزت للاستعمال الشخصي، وأخرى كُتبت بأمر من سلاطين الدول الحاكمة، فضلًا عن مصاحف أنجزت بمبادرات فردية من خلفاء وأمراء، أو بدافع ديني وثقافي من زوجات فقهاء وبنات أعلام علمية بارزة، ما يدلّ على اتساع دائرة العناية بالمصحف في المجتمع المغربي.

في عهد الدولة المرينية

ومع بروز الدولة المرينية (1244-1465م)، أخذت المصاحف المغربية تتبلور في ملامح فنية خاصة بها، مغايرة لما كان سائدًا في المصاحف الأندلسية، سواء على مستوى الخط أو نظام الوقف والابتداء أو أسلوب الإخراج العام. وقد اختار الخطاطون في هذه المرحلة اعتماد الخط المغربي المبسوط لما يوفره من وضوح بصري وانسجام في توزيع الحروف.

كما شهدت هذه الفترة إدخال عناصر لونية جديدة في الضبط، حيث استُعمل اللونان الأزرق والأخضر للدلالة على الشدّة والسكون، وهو اختيار لم يكن اعتباطيًا، بقدر ما كان نابعًا من رؤية جمالية ووظيفية تسعى إلى تسهيل القراءة مع الحفاظ على وقار النص القرآني.

وتجلّت العناية الفائقة بالمصحف كذلك في تطوير صناعة الحبر، إذ لجأ النسّاخ إلى استعمال مداد مركّب يدخل في تحضيره مواد نفيسة ذات قيمة عالية، مثل المسك والزعفران والعنبر، إلى جانب استخدام محاليل الذهب في بعض الحالات، مثل كتابة عناوين السور ورؤوس الآيات ومواضع السجود وتقسيمات الأحزاب والأجزاء.. بل وأحيانًا لتحديد كل خمس أو عشر آيات، بما يضفي على المصحف بعدًا جماليًا وروحيًا يعكس مكانته الخاصة في الوجدان المغربي.

في عهد الدولة العلوية

ورث المغاربة العناية بالقرآن الكريم عبر أجيال، سواء في الإقراء والتحفيظ أو التجويد والخط، ما أسهم في بلورة مدرسة مغربية نموذجية في الخط المصحفي وفن الوراقة.

أما خلال العصر العلوي، فقد بلغ فنّ نسخ المصاحف وزخرفتها وتجليدها درجة عالية من الازدهار، إذ تضافرت الخبرة الخطية مع الذوق الفني الرفيع لإنتاج مصاحف تُعدّ من روائع التراث الإسلامي. ويبرز في هذا السياق مثال مبكّر يعود إلى الطور الأول من الدولة العلوية، حين قام الأمير علي، حفيد السلطان المولى إسماعيل، بإنجاز رَبعة قرآنية كاملة سنة 1730 ميلادية، جاءت مزدانة بالذهب ومطعّمة بالألوان الزاهية. وقد قُدّر لهذا العمل أن يُحفظ إلى اليوم في دار الكتب المصرية، شاهدًا على ما بلغته المدرسة المغربية في الكتابة المصحفية من نضج فني ورقي.

وواصل الخطاطون والمزخرفون رجالًا ونساءً تطوير هذا التراث خلال القرن العشرين، مع تكييفه مع مستجدات التعلم والوسائط التقنية، بما في ذلك الطباعة المعاصرة، ومنافسة الدور المشرقية في إصدار المصاحف. وقد أُلهم بعضهم لنسخ المصحف بالخط المبسوط سواء بتكليف رسمي، أو بمبادرات شخصية، أو رغبة في خدمة كتاب الله، مستفيدين من مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

فقد تميزت المرحلة الممتدة من فترة الحماية إلى ما بعد الاستقلال بإبداعات لافتة، شملت كتابة نُسخ كاملة بخط مغربي تقليدي على الورق العادي أو الورق الفاخر، واستخدام أساليب مختلفة مثل الخط المبسوط وخط الثُلث المغربي. ومن بين أبرز هؤلاء، الحاج عثمان جوريو الذي كتب نسخة سُلمت إلى خزانة المسجد الأعظم بالرباط، والدكتور محمد علي عطفاي الذي أَتم خمسة مصاحف بين 1984 و1992، والشيخ بلعيد الحمدي بين 1999 و2007، وعبد الرحيم كولين الذي أنجز نسختين بين 2005 و2009 برواية ورش عن نافع. كما برز مصطفى فلوح في كتابة المصحف بخط مبسوط ميسر، ومحمد قرماد في إنتاج أكبر مصحف في العالم بالخط المغربي، فيما حصل عبد العزيز مجيب على جائزة محمد السادس الوطنية للتميّز في الخط المغربي.

بالإضافة إلى ذلك، برزت تجارب ومبادرات متعددة من بينها الخزائن الملكية الوقفية، مثل الخزانة الحسنية والخزائن العلمية الكبرى، والتي اعتنت بالمصحف وبكتابته، إلى جانب دَور الزوايا والمدارس العتيقة، والتي اضطلعت، منذ قرون، بدورٍ محوري في صيانة رسم المصحف الشريف وضبطه، باعتبارها مؤسسات دينية وتعليمية جامعة بين التحفيظ والإقراء والتلقين العملي لقواعد الرسم والضبط.

فقد شكّلت هذه المؤسسات فضاءات لتوارث هذا العلم، حيث كان الطالب لا يكتفي بحفظ القرآن، وإنما يتلقى أيضًا مبادئ الرسم العثماني المعتمد في المغرب، من خلال نسخ الألواح والمصاحف تحت إشراف الشيوخ، مع الالتزام الصارم بما استقر عليه العمل المغربي في النقط والشكل والوقف، بشكل يمنع تسلل أنماط دخيلة قد تُخلّ بالانسجام القرائي والكتابي الذي تميّزت به البلاد عبر تاريخها.

هذه الجهود الفردية والمؤسسية، أسهمت في تهيئة الأرضية لإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، ليعرف مجال طباعة المصحف الشريف في المغرب تحوّلًا نوعيًا، حيث تولّت تنظيم هذا المجال وضمان جودته، دون أن تُقصي الجهود المتواصلة لدور النشر الأخرى التي ظلّت فاعلة في خدمة المصحف.

وقد أُنشئت هذه المؤسسة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أواخر شهر فبراير/ شباط سنة 2010، فجاء تأسيسها استجابة لحاجة ملحّة إلى توحيد المعايير العلمية والفنية في طبع المصحف، والحرص على سلامته من حيث الرسم والضبط وفق الرواية المعتمدة بالمغرب.

ومنذ انطلاقتها، أسندت المؤسسة مهامها إلى نخبة من علماء القرآن المغاربة المتخصصين، إلى جانب أطر تقنية عالية التأهيل، وخطاطين ومزخرفين مهرة، عملوا جميعًا داخل مطبعة مغربية خالصة، بما أتاح الجمع بين الدقة العلمية والجودة الفنية في إخراج المصحف الشريف.

وخلال فترة وجيزة، استطاعت هذه المؤسسة أن تحقق إنتاجًا واسع النطاق، تمثّل في طبع المصحف الشريف بصيغ متعددة من حيث الحجم والشكل، لتلبية حاجيات مختلف الفئات داخل المغرب وخارجه، وبلغت طاقتها السنوية ما يناهز مليون نسخة.

ولم يتوقف هذا الجهد عند حدود الطبع الكمي، بل اتجه نحو العناية بالبعد التراثي، من خلال الإعداد لطباعة المصحف الأثري المسبّع، المضبوط بالألوان المأثورة، في استحضار واعٍ لتقاليد الكتابة المصحفية المغربية.

كما وسّعت المؤسسة دائرة عملها لتشمل ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية، بما يعزز حضور المصحف المغربي في الفضاء الدولي. ويُحسب لهذه التجربة أنها قامت بالكامل على كفاءات مغربية في الإدارة والطباعة والخبرة العلمية والتقنية، وهو ما مكّن المغرب من تحقيق اكتفاء ذاتي في طبع المصاحف وفق رواية ورش، ضمن إطار مؤسسي منظم لم يكن متاحًا بهذا المستوى من قبل.

وهكذا، تطورت الكتابة المصحفية عبر قرون مستفيدة من احتكاكها بالخطوط الأندلسية والمشرقية، ووصلت أوجها في العصور المرينية والعلوية، إلى أن وصلت إلى عصرنا الحالي حيث حافظ الخطاطون والمزخرفون والمؤسسات الوطنية على هذا الإرث، لتحقق هذه المسيرة المتواصلة والمتراكمة خدمة محترفة لكتاب الله، وقرائه ضمن رؤية علمية وحضارية متكاملة وموحدة.