لم يعد الخلاف السعودي الإماراتي مجرد تباينات تكتيكية داخل تحالفات ظرفية بدأت تأخذ شكلاً علنيًا في الساحة اليمنية في الأسابيع الأخيرة، بل تحولت إلى صدام إقليمي أعمق على النفوذ، وأخذت في السنوات الأخيرة طابعًا استراتيجيًا يتصل بإعادة رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

أحد أبرز ميادين هذا الصدام لم يكن في الخليج نفسه، ولا في اليمن فحسب، بل في إثيوبيا، الدولة الإفريقية التي تبدو جغرافيًا بعيدة عن مركز القرار الخليجي، لكنها أصبحت – بثقلها السكاني والعسكري – بيضة القبان، حيث تسعى كل قوة لترسيخ موطئ قدم يضمن لها الهيمنة على ممرات التجارة العالمية وتوازنات القوى في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

تمدد الخلافات من جبهات اليمن إلى هضاب إثيوبيا

الدولتان الخليجيتان اللتان ظهرتا بعد عام 2015 كقطبين متقاربين في ملفات عدة – من اليمن إلى مواجهة النفوذ الإيراني – وجدتا نفسيهما مع مرور الوقت أمام تضارب في المصالح، واختلاف في أدوات التأثير، وتباين في المواقف والسياسات حول مستقبل الحرب وتوزيع النفوذ السياسي والعسكري، إضافة إلى التنافس الاقتصادي والاستراتيجي.

هذا الخلاف لم يبقَ محصورًا داخل اليمن، بل امتد مع الزمن إلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر، بعدما لم يعد التنافس بين الرياض وأبوظبي على مدينة أو فصيل يمني، بل على من يُمسك بمفاتيح الشبكة اللوجستية الممتدة من الخليج إلى شرق إفريقيا، ليجدا في إثيوبيا ساحة جديدة أكثر تعقيدًا لتوسيع النفوذ، كونها تمثل بوابة لمنطقة القرن الإفريقي مَنْ يملك التأثير فيها، يملك مدخلاً حيويًا وتأثيرًا غير مباشر على الملاحة في البحر الأحمر، وتوفر أديس أبابا كذلك نقطة ربط بين الخليج والقرن الإفريقي، ومجالًا جويًا يمكن استخدامه لوجستيًا في دعم عمليات إقليمية.

ورغم كونها دولة حبيسة بلا سواحل، تعتمد إثيوبيا بشكل حيوي على المنافذ البحرية خارج حدودها، وعلى مجالها الجوي الذي يشكل شريانًا أساسيًا للربط الدولي. هذا الوضع يجعلها شديدة الحساسية لأي ترتيبات إقليمية تمس حركة البحر الأحمر أو التوازنات الأمنية حوله.

وفي أوقات التوتر مع الجيران، تصبح مسألة الوصول البحري والجوي قضية وجودية تقريبًا، ما يدفع أديس أبابا إلى نسج تفاهمات استراتيجية مع أطراف خارجية لضمان استقرار وصولها اللوجستي. هنا بالتحديد ظهرت قيمتها كعمق خلفي لشبكات النفوذ التي تتجاوز اليمن نفسه.

هذا الواقع جعلها موقعًا مثاليًا لقوى إقليمية تريد بناء عمق لوجستي يتجاوز النقل والتجارة إلى مستوى التأثير الجيوسياسي بعيدًا عن ساحات الاشتباك المباشر، وجعل الخلاف حولها أكثر من مجرد سوء تفاهم، بل تصادم في مشاريع جيوسياسية حول من يقود النظام الإقليمي الجديد حول البحر الأحمر.

هكذا، انتقل التنافس من مسرح الحرب المباشر في اليمن إلى مسرح التموقع الاستراتيجي في إثيوبيا. ويعكس هذا الانتقال الجغرافي للصراع تحولاً في العقلية الاستراتيجية للجارتين الخليجيتين، فبينما كانت اليمن ساحة لتأمين الحدود، أصبحت إثيوبيا ساحة لرسم ملامح نظام إقليمي جديد، حيث تسعى كل منهما لإثبات قدرتها على إدارة ملفات معقدة خارج محيطها الجغرافي المباشر.

بهذا المعنى، لم يعد اليمن ساحة مكتفية بذاتها، بل جزءًا من منظومة صراع أوسع تمتد إلى القرن الإفريقي. أما إثيوبيا، في هذا السياق، فليست بديلاً عن اليمن، بل عمقًا خلفيًا للصراع نفسه، لكن بأدوات أقل صخبًا وأكثر استدامة، وبهذا أصبحت جزءًا من شبكة نفوذ تربط الخليج بشرق إفريقيا، وساحة لاختبار قوة التحالفات والقدرة على المناورة الجيوسياسية في البحر الأحمر، ما يجعلها مؤشرًا على مستقبل توازنات البحر الأحمر، ويكرّس القرن الإفريقي كعمق استراتيجي جديد للتنافس الخليجي.

إثيوبيا: من الشراكة إلى الأجندة الإماراتية

بعد عقود من السياسة الخارجية التي اتسمت بنوع من التوازن والحياد النسبي تجاه القوى العربية، شهد عام 2018، مع صعود رئيس الوزراء آبي أحمد وإطلاق حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، تحولاً جذريًا في بوصلة السياسة الإثيوبية، وبدأ موقعها يتغير تدريجيًا من شريك مستقل إلى طرف أقرب إلى الأجندة الإماراتية.

قبل هذا التاريخ، كانت أديس أبابا تتبع سياسة خارجية حذرة، تقوم على تعدد الشركاء وتجنب الارتهان لمحور بعينه. وكانت علاقاتها مع السعودية والإمارات تتسم بالطابع الرسمي التقليدي، وتقوم على شراكات اقتصادية عامة، وتعاون تنموي، وأسس دبلوماسية تقليدية دون أن تتحول إلى جزء من شبكة نفوذ إقليمية لطرف محدد.

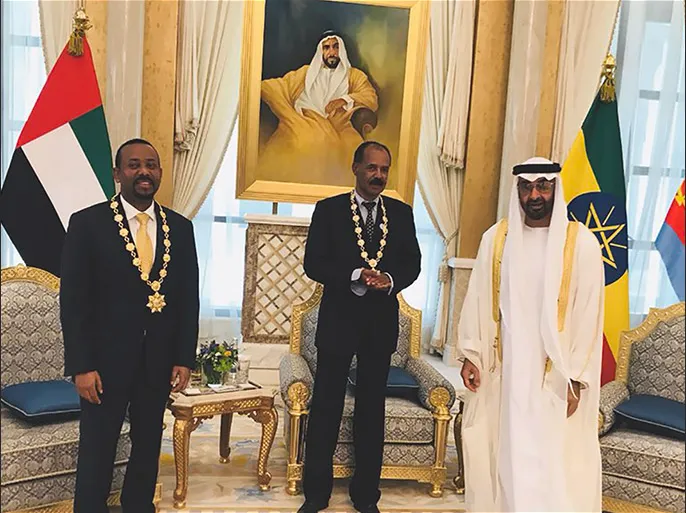

وبعد التغييرات الداخلية التي شهدتها أديس أبابا عقب صعود رئيس الوزراء آبي أحمد، قفزت أبوظبي إلى موقع الصدارة عبر دورها من خلف الستار في إنهاء حالة الحرب بين بلدين التي استمرت قرابة عقدين بين إثيوبيا وإريتريا، ومن ثم تقديم استثمارات ودعم اقتصادي وحزم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة، وانخرطت في مشاريع استراتيجية ذات طابع لوجستي وأمني، وربطت التعاون الاقتصادي بشبكة مصالح أوسع، تجعل البنية التحتية – من الميناء إلى المجال الجوي – جزءًا من تصور جيوسياسي أشمل.

هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية إماراتية طويلة الأمد اعتمدت على تعزيز روابطها مع آبي أحمد عبر زيارات رفيعة ودعم مباشر، وبناء علاقة تتجاوز الدبلوماسية التقليدية والمشاريع التنموية التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والأمنية والسياسية، ما منح أبوظبي نفوذًا يتجاوز الاقتصاد إلى التأثير في القرار الاستراتيجي داخل الدولة الشريكة.

ويبدو أن إثيوبيا وجدت في النموذج الإماراتي شريكًا براغماتيًا يوفر الدعم العسكري السريع دون قيود بيروقراطية ثقيلة، وهو ما تجلى بوضوح في الدعم الإماراتي لأديس أبابا خلال نزاع تيغراي عبر تزويدها بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية متقدمة، ما جعل القرار الإثيوبي يبدو في كثير من الأحيان متماهيًا مع الأجندة الإماراتية في القرن الإفريقي.

في المقابل، ظل الدور السعودي أكثر تحفظًا وأقل اندماجًا في البنية اللوجستية والأمنية وأكثر اعتمادًا على النفوذ الدبلوماسي التقليدي والدعم التنموي والتعاون المؤسساتي دون بناء نفس العمق في شبكات النفوذ على الأرض. ومع الوقت، صار هذا الفارق يُترجم إلى ميل نسبي في شراكات أديس أبابا نحو أبوظبي، دون أن يعني ذلك تحالفًا حصريًا أو تبعية كاملة أو قطيعة مع الرياض.

الموانئ والمجال الجوي.. أدوات الحرب الباردة الجديدة

في صراع النفوذ غير المعلن بين الرياض وأبوظبي، لم تعد المواجهة تُقاس بعدد الجنود أو الخطوط الأمامية، بل بالقدرة على بناء شبكات نفوذ لوجستية تمتد عبر التحالفات الاقتصادية والأمنية التي أصبحت بمثابة أدوات ضغط استراتيجية بارزة للتحكم في البنية اللوجستية للأمن الإقليمي، من البحر الأحمر إلى باب المندب، ومن اليمن إلى القرن الإفريقي.

وقد دفع هذا أبوظبي إلى إنشاء قواعد وموانئ في مواقع عدة، بعضها كان لأغراض تجارية، بينما كان البعض الآخر محوريًا في الصراعات الإقليمية. فعلى سبيل المثال، أصبح ميناء عَصَب في إريتريا مركزًا لوجستيًا حيويًا، مع مشاركة 400 جندي إريتري دعمًا للإمارات. وفي مقديشو، قدَّمت أبوظبي تدريبًا للقوات الصومالية لمواجهة حركة الشباب.

في هذه الشبكة الممتدة عبر الموانئ والممرات البحرية والمجالات الجوية، تحولت إثيوبيا إلى عقدة لوجستية تربط التجارة بالأمن بالسياسة، وتعكس تنافسًا استراتيجيًا مفتوحًا، لكنها في الوقت ذاته، تربط جزءًا من أمنها اللوجستي بشبكة نفوذ تقودها دولة خارجية.

وفي سياق التنافس الخليجي، يبرز ميناء بربرة في “أرض الصومال” كرمز لطبيعة النفوذ الجديد، فقد تحوَّل من مشروع تجاري إلى ورقة ضغط إقليمية تستخدمها الإمارات لتعزيز قدرتها على المناورة والحضور في ممرات التجارة العالمية ودعم مصالحها في اليمن، وربطها بإثيوبيا، التي يمثل “بربرة” بالنسبة لها متنفسًا إضافيًا يقلل من الارتهان لطرف واحد، لكنه في الوقت ذاته يربط جزءًا من أمنها اللوجستي بشبكة نفوذ تقودها دولة خارجية.

بالنسبة للإمارات، يشكل هذا الميناء الذي تجاوز حجمه جزءًا من شبكة أوسع تمتد على طول سواحل البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وتسعى من خلال تطويره وإشراك إثيوبيا فيه إلى خلق بدائل لوجستية تضعف الاعتماد التاريخي على جيبوتي، وتحد من خيارات الرياض، التي ترى في ذلك تهديدًا لتوازنات البحر الأحمر، وتنظر إلى تمدد النفوذ الإماراتي في مثل هذه المواقع كعامل يعيد تشكيل ميزان القوى في هذه المنطقة البحرية الحساسة.

ولا يتوقف الأمر عند حدود الموانئ التي تمثل الوجه البحري للنفوذ، بل يمتد إلى المجال الجوي الإثيوبي، الذي يبدو تقنيًا ومدنيًا في ظاهره، لكنه يحمل أبعادًا استراتيجية عميقة، حيث تُستخدم شبكة الربط اللوجستي الحيوية التي توفرها إثيوبيا كأداة لتعزيز النفوذ عبر ربط الاستخدام المدني بالاحتياجات العسكرية أو الأمنية.

ويتيح التحكم في المسارات الجوية، وترتيبات العبور، والتسهيلات اللوجستية مرونة في نقل المعدات والإمدادات والجنود بفعالية، ويوفر عمقًا لوجستيًا للعمليات الإقليمية، وهو ما ظهر في تغيير مسارات بعض الرحلات الإماراتية لتجنب الأجواء “غير الصديقة” (السعودية والمصرية) في ذروة التوترات.

وتجلَّى هذا أكثر في رصد تحركات متكررة لطائرة شحن إماراتية عملاقة بين قواعد عسكرية في أبوظبي و”إسرائيل” والبحرين وإثيوبيا، وسط شبهات قوية بارتباطها بنقل أسلحة، بما في ذلك رحلات متكررة إلى قاعدة هارار ميدا الإثيوبية، التي تشهد نشاطًا متزايدًا لميليشيا الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم واسعة والمدعومة إماراتيًا، وخرق الطائرة نفسها حظر السلاح على ليبيا عبر نقل معدات عسكرية لقوات الجنرال خليفة حفتر الذي يدعم بدوره قوات الدعم السريع.

وتأتي هذه الرحلات الغامضة في سياق إعادة التموضع الإماراتي بعد تراجع نفوذها في اليمن والصومال، ما يشير إلى أن حرب السودان تُغذَّى عبر الجو بتحالفات عسكرية بين الإمارات و”إسرائيل” وقواعد ارتكاز في إثيوبيا وليبيا في تحد صريح للقانون الدولي وعلى حساب دماء المدنيين ومعاناة الملايين.

كشف تحقيق حديث عن تحركات متكررة لطائرة شحن عملاقة مرتبطة بالإمارات بين قواعد عسكرية في أبوظبي و”إسرائيل” والبحرين وإثيوبيا.

الرحلات الغامضة جاءت في سياق إعادة تموضع إماراتي بعد تراجع نفوذها في اليمن والصومال، مع بروز إثيوبيا كحلقة مركزية في استراتيجيتها العسكرية، وسط مؤشرات على… pic.twitter.com/4R9FdA5xpf

— نون بوست (@NoonPost) January 21, 2026

ومع بروز إثيوبيا كحلقة مركزية في استراتيجية أبوظبي العسكرية، عملت الإمارات على دمج الحضور البحري والجوي، لتشكيل شبكة متكاملة من القواعد العسكرية والاستخباراتية تمنحها مرونة استراتيجية عالية، بينما اعتمدت السعودية في المقابل على الأطر الرسمية المدنية، ما جعل نفوذها في هذا البعد أقل مباشرة.

هذا التباين جعل المجال الجوي ساحة أخرى للتنافس غير المعلن، ومنح نفوذًا متزايدًا للإمارات مقارنة بالنهج السعودي الأكثر تقليدية، لكنه في الوقت ذاته يضع إثيوبيا أمام معادلة دقيقة، فكلما تعمّق التشابك، تقلصت المسافة بين التعاون الاقتصادي والتورط غير المباشر في صراعات إقليمية. وفي حال تصاعدت التوترات بين القوى الإقليمية، قد تجد أديس أبابا نفسها في قلب صراع لم تختره.

وفي خطوة يرى محللون أنها تتجاوز في دلالاتها مجرد المساعدة العسكرية، تحدثت تقارير عن هبات عسكرية إماراتية لإثيوبيا، مثل طائرات مقاتلة من طراز “ميراج 2000″، قد تحمل في طياتها إشارة محسوبة لتوسع النفوذ العسكري خارج العالم العربي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي التي تخشى السعودية عسكرتها خارج مظلات التنسيق المشترك.

الاستراتيجية السعودية للمواجهة.. تنافس أم تصادم؟

أمام هذا التمدد الإماراتي المتسارع في الموانئ والبنى اللوجستية، تجد السعودية نفسها أمام واقع إقليمي يُعاد تشكيله بأدوات تختلف عن أدواتها التقليدية، ما يفرض عليها إعادة تقييم مقاربتها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

لم تقف السعودية مكتوفة الأيدي، بل بدأت في مراجعة أوراقها بعيدًا عن الساحة اليمنية، متبنية استراتيجية تقوم على توسيع العلاقات الإقليمية، وتعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق الأمني، وبناء محاور موازية وتوازنات أوسع بدل الدخول في سباق شبكات مماثل لكبح نفوذ أبوظبي في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل.

وتتجه الاستراتيجية السعودية نحو تحديد الخطوط الحمراء للإمارات، فقد صرّح دبلوماسيون سعوديون بأن توسع النفوذ الإماراتي في المنطقة يتعارض مع رؤية الرياض لحزامها الأمني الاستراتيجي، مما دفع المملكة لاستخدام أدوات الضغط السياسي والمالي لإعادة التوازن.

وتدخل السعودية وبقوة إلى شمال أفريقيا ومنطقة الساحل عبر بوابة اتفاقيات أمنية واقتصادية، آخرها التنسيق الأمني مع الجزائر، فقبل أسابيع قليلة، بدأ وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود – بتوجيه من ولي العهد محمد بن سلمان – زيارة إلى الجزائر لم يُعلن عنها مسبقًا، ولم تُعرف مدتها ولا جدول أعمالها، وعقد معه الرئيس الجزئري عبد المجيد تبون “جلسة موسعة” عادة ما يعقدها فقط مع رؤساء الدول أو الحكومات، وذلك بعد شهور قليلة من توجيه تبون انتقادًا مبطنًا للإمارات، واتهام صحف جزائرية لها بـ”الإضرار بالأمن القومي الجزائري ودعم حركة انفصالية”.

كما تبحث الرياض عن موازنة النفوذ الإماراتي عبر شبكات أوسع وتحالفات سياسية عسكرية جديدة، حيث تمضي في بلورة تحالف عسكري جديد مع مصر والصومال ، الذي ألغى مؤخرًا – بدعم سعودي على ما يبدو – جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما فيها اتفاقيات أمنية ودفاعية واقتصادية، ردًا على دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن، وطموحات إثيوبيا البحرية، واعتراف “إسرائيل” بأرض الصومال.

ووفق ما أوردته وكالة “بلومبرغ“، فإن هذا التحالف، الذي يأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في التوتر بين الرياض وأبوظبي، يهدف إلى تعزيز أمن البحر الأحمر ومواجهة الأطماع الإماراتية في المنطقة، وتطويق النفوذ الإماراتي ومنع انفراد أبوظبي بالقرار في عدد من الساحات الإقليمية، في حين تسعى الرياض إلى توسيع تعاونها العسكري شرق أفريقيا.

بالتوازي، تشهد العلاقات السعودية المصرية تقاربًا لافتًا، ويتسع التحالف بينها في مؤشر على تطور التنسيق لتحجيم دور الإمارات في بؤر الصراع الساخنة، فقد عززت القاهرة تعاونها الاستخباراتي مع الرياض مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بنشاطات إماراتية في اليمن، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى استعادة الدعم السعودي وتعزيز الأمن القومي المصري، وجاءت بعدما أبرمت القاهرة العام الماضي اتفاقية تعاون عسكري ثنائية مع مقديشو، في حين تسعى الدول الثلاث إلى بناء محور دفاعي جديد يعيد رسم موازين القوى الإقليمية.

كما تشارك الرياض والقاهرة في ممارسة ضغوطًا على قوات حفتر لإنهاء شراكاتها مع الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، إضافة إلى اتفاقيات لتشغيل موانئ مثل دوراليه تحت إدارة مصر بدلاُ من الإمارات. حتى إريتريا وتشاد والجزائر وغينيا شهدت تراجعًا تدريجيًا للوجود الإماراتي، بسبب سياسات أبوظبي وارتباطها بالنزاعات الإقليمية، ما أدى إلى إضعاف قدراتها اللوجستية والعسكرية في المنطقة.

وفي محاولة أخرى لموازنة تنامي النفوذ الإماراتي في إثيوبيا والقرن الأفريقي، خصوصًا مع انتقال الإمارات من الاعتماد على إريتريا إلى توسيع التعاون العسكري مع إثيوبيا، تتحرك القاهرة لدفع الرياض نحو تعزيز علاقاتها الأمنية مع أسمرة، التي كانت مركزًا للعمليات العسكرية الإماراتية في اليمن، و يرتيط دعمها بالنسبة لمصر مباشرة بمواجهة إثيوبيا، خاصة بعد تشغيل سد النهضة الذي تعتبره القاهرة تهديدًا استراتيجيًا.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير عن سعي تركيا للانضمام إلى تحالف دفاعي أقامته السعودية وباكستان في سبتمبر/ أيلول 2025، ما يمهد الطريق لإنشاء محور أمني ثلاثي قد يغير ميزان القوى في الشرق الأوسط وخارجه، ويعيد ضبط الأمن الإقليمي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة وعدم استقرار الالتزامات الأمريكية.

وتبدو السعودية مدفوعة برغبة في قلب المعادلة عبر توسيع شراكاتها أكثر من أي وقت مضى، وتعكس تحركاتها إعادة رسم متسارعة لخريطة التحالفات في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، في ظل تنافس متصاعد على النفوذ والأمن البحري وموازين القوة الإقليمية، لكن السؤال الحاسم هنا هو ما إذا كانت هذه التحركات ستبقى ضمن حدود التنافس العابر بين الحلفاء، أم أنها ستتحول إلى تصادم استراتيجي بارد يعيد رسم توازنات الخليج في إفريقيا.

وتشير المعطيات الميدانية، خاصة في إثيوبيا، إلى أن التباين في الأدوات والرؤى خلق مساحات احتكاك، وعندما تتقاطع الشبكات في مناطق حساسة – مثل باب المندب والبحر الأحمر – يصبح احتمال الاحتكاك أعلى، حتى لو لم يُترجم إلى صدام مباشر، حيث يسعى كل طرف للتحكم بمناطق جيو-استراتيجية حيوية عبر الوكلاء أو العقود الاقتصادية الضخمة.

وهكذا، يعيد الخلاف السعودي الإماراتي الممتد إلى ما هو أبعد من الخليج تعريف قواعد اللعبة في القرن الإفريقي. وبينما تحاول أديس أبابا الاستفادة من هذا التنافس لتعزيز موقعها التفاوضي واستقلاليتها الاقتصادية والعسكرية، إلا أنها تسير على حبل مشدود، وتخاطر بالتحول إلى طرف في صراع نفوذ أكبر من قدرتها على التحكم فيه، ما قد قد يؤدي في النهاية إلى تقليص هامش قرارها وزعزعة استقرارها الداخلي في أوقات الأزمات.