في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحقيقًا مطولًا استند إلى التقرير الذي أعدّته اللجنة الحكومية التي شُكِّلت عام 2022 لبحث ما عُرف إعلاميًا بملف قضية الغواصات 3000، والمتداول حاليًا أمام القضاء الإسرائيلي.

أحد أبرز محاور هذا الملف يتصل بحصول مصر على غواصات ألمانية ضمن صفقة أُبرمت بين القاهرة وبرلين عام 2011، وبحسب ما أورده التحقيق، فإن التقرير خلص إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعددًا من المقربين منه أعطوا الضوء الأخضر لإتمام البيع، في خطوة رأت اللجنة أنها جرت بطريقة عرّضت الأمن القومي الإسرائيلي لمخاطر حقيقية، نتيجة غياب آليات صنع قرار مؤسسية وواضحة في ما يتعلق بقضايا التسلح الحساسة.

الأكثر دلالة في ما كشفه التقرير هو أن برلين لم تمنح موافقتها النهائية على الصفقة قبل أن تتلقي الموافقة الإسرائيلية، وهي النقطة التي تعيد فتح نقاش قديم متجدد حول حجم النفوذ الذي تملكه تل أبيب داخل دوائر صناعة القرار الأوروبية، وكيف يمكن لهذا النفوذ أن يتحول، حتى من دون إعلان رسمي، إلى ما يشبه حق اعتراض (فيتو) غير مباشر على صفقات السلاح في المنطقة.

وفي سياق مواز طرح التقرير تساؤلات أوسع وأكثر حساسية حول تلك الشبكة المعقدة من الحسابات السياسية والاستراتيجية التي تحكم علاقة إسرائيل بأوروبا من جانب وبقوى الشرق الأوسط من جانب أخر، فلماذا مُنحت الموافقة في ذلك التوقيت تحديدًا؟ وما الذي جعل تل أبيب تُظهر قدرًا من المرونة تجاه تسليح مصر، رغم أن الخطاب الأمني داخل إسرائيل في السنوات الأخيرة يميل إلى إبراز القلق من وتيرة تعاظم القدرات العسكرية للجيش المصري؟

بداية.. ما قصة قضية الغواصات؟

تُعد قضية الغواصات (3000)، المنظورة أمام القضاء الإسرائيلي، واحدة من أكثر ملفات التسلح إثارة للجدل في تاريخ إسرائيل الحديث، فهي تتعلق بسلسلة من صفقات توريد غواصات وسفن حربية من ألمانيا خلال الفترة بين 2009 و2017، وأحاطت بها على مدار سنوات طويلة اتهامات بالفساد وتضارب المصالح ودفع رشاوى، ما جعلها مادة دائمة للاشتباك السياسي داخل الشارع الإسرائيلي.

في قلب هذا الجدل برزت الصفقة الخاصة بمصر، ففي عام 2011 تعاقدت القاهرة على شراء أربع غواصات ألمانية، وكان اللافت أن نتنياهو وعددًا من كبار المسؤولين في تل أبيب لم يعترضوا على تمرير الاتفاق، وبموجب هذه الترتيبات تسلمت مصر أول غواصة عام 2016، لتتحول المسألة لاحقًا إلى محور انتقاد حاد من المعارضة.

المعارضة رأت في موقف نتنياهو مجازفة تمس التفوق النوعي الإسرائيلي، وذهبت إلى أبعد من ذلك باتهامه بأن قراراته شابتها اعتبارات غير مهنية، بل وطرحت مزاعم عن رشاوى وتعريض مباشر للأمن القومي للخطر، ومع تصاعد السجال، فُتح تحقيق موسع في هذا الملف، اتخذ مسارين متوازيين.

المسار الأول كان قضائيًا، وبدأ في فبراير/شباط 2017، وركّز على شبهات فساد مرتبطة بصفقات شراء إسرائيل نفسها غواصات وسفنًا من ألمانيا، وقد انتهى إلى توجيه اتهامات لعدد من الشخصيات المحسوبة على الدائرة القريبة من نتنياهو.

أما المسار الثاني فكان حكوميًا حيث شُكلت عام 2022 لجنة رسمية لمراجعة طريقة صنع القرار الاستراتيجي في صفقات بناء القوة البحرية، بما في ذلك مسألة عدم اعتراض نتنياهو على بيع الغواصات لمصر، وما إذا كانت الإجراءات المتبعة آنذاك استوفت المعايير المهنية والأمنية المطلوبة.

ورغم التزام نتنياهو الحذر في التعاطي العلني مع الاتهامات، فإن الشاهد الحكومي السابق ميكي غانور، الذي لعب دور الوسيط في الصفقات، أدلى بإفادات مثيرة للجدل، قال فيها إن الموافقة الإسرائيلية ارتبطت بحوافز تجارية قدمها الجانب الألماني، من بينها خصومات كبيرة في صفقات سفن مخصصة لإسرائيل.

بعد ثلاث سنوات من عملها، خرجت اللجنة الحكومية بنتائجها المعلنة، إذ تحدثت عن غياب مسار منظم لاتخاذ القرار، وإخفاقات منهجية، وفوضى في إدارة واحد من أكثر الملفات حساسية، معتبرة أن الطريقة التي أُقرت بها الترتيبات كان من شأنها أن تضع الأمن القومي الإسرائيلي أمام مخاطر حقيقية.

لماذا وافق نتنياهو على الصفقة في ذلك الوقت؟

بحسب مبررات نتنياهو، وما تناولته لجنة التحقيق في استعراضها للملف، فإن تمرير صفقة الغواصات لمصر لم يكن قرارًا منفصلًا عن حزمة اعتبارات ومقايضات أوسع، فإلى جانب الحسابات الاستراتيجية، جرى الحديث عن تعهد ألماني بتقديم خصم يقترب من نصف مليار شيكل في صفقات سفن مخصّصة لإسرائيل، مقابل عدم اعتراض تل أبيب على البيع للقاهرة، وكانت تقارير صحفية ألمانية قد قدّرت قيمة العقد المصري بنحو مليار يورو.

لكن البعد المالي، وفق هذا الطرح، لم يكن العامل الوحيد، فهناك سياق أمني وسياسي معقّد ساد المنطقة في تلك الفترة ما بين 2011 – 2013، حيث رأت إسرائيل في تعزيز قدرات الجيش المصري عنصرًا يمكن أن يخدم جملة من الأهداف.

يأتي على رأسها المساعدة في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، وتشجيع القاهرة على تشديد إجراءاتها على الحدود مع قطاع غزة، بما في ذلك إغلاق وتدمير شبكة الأنفاق التي اعتُبرت لسنوات شريانًا حيويًا لفصائل المقاومة الفلسطينية، وهو ما اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح المصري به بنفسه قبل ذلك.

وفق هذه المقاربة لم تكن المرونة الإسرائيلية مجانية، بل جاءت ضمن تصور يعتبر أن النتائج العملية ستنعكس في النهاية على البيئة الأمنية المحيطة بإسرائيل، عبر تقليص قدرة خصومها في غزة على الحركة وإعادة التموضع وهو ما اتضح جليًا خلال حرب الإبادة التي استمرت قرابة عامين كانت فيها المقاومة محاصرة من كل جانب بعدما فقدت شريانها الحيوي مع الجانب المصري.

“فيتو” إسرائيلي على طاولة السلاح الغربي

تعيد هذه القضية فتح النقاش حول حجم النفوذ الإسرائيلي داخل دوائر صناعة القرار الغربي، ولا سيما في ما يتعلق بملف التسليح وصفقات السلاح الموجهة إلى دول الشرق الأوسط، فبينما لا تمتلك تل أبيب، من الناحية الرسمية، حق نقض مُعلن على قرارات العواصم الغربية، فإن شبكة العلاقات السياسية والتحالفات واللوبيات الداعمة لها تمنحها قدرة تأثير قد تتجاوز في بعض الأحيان فكرة الفيتو التقليدي، سواء في تحديد طبيعة الأسلحة المبيعة أو هوية الجهة التي ستتسلمها.

وفي هذا السياق يُستحضر دائمًا مفهوم التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي (QME)، وهو التزام استراتيجي كرّسته الولايات المتحدة عبر تشريعات تُلزم الإدارة الأمريكية بالحفاظ على فجوة تكنولوجية وعسكرية تضمن بقاء إسرائيل متقدمة على خصومها المحتملين في المنطقة، وبموجب هذا الإطار، تخضع صفقات السلاح الكبرى لمراجعات دقيقة لقياس انعكاسها على توازن القوى.

عمليًا، يفتح هذا الالتزام الباب أمام مشاورات معمقة مع تل أبيب عند بحث صفقات مهمة، للتأكد من أن أي بيع جديد لن يحد من هامش التفوق الإسرائيلي، وقد شهد الكونغرس الأمريكي عبر السنوات مبادرات هدفت إلى تعزيز هذا المبدأ وجعله أكثر صرامة، بما يمنح إسرائيل تأثيرًا واسعًا – وإن لم يكن معلنًا كحق نقض رسمي.

ولا يقتصر التفوق النوعي على عدد القطع العسكرية فحسب، بل يمتد إلى منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا المتقدمة، وأنظمة القيادة والسيطرة، الحرب الإلكترونية، والاستخبارات، إضافة إلى برامج التدريب، كما تحصل إسرائيل في حالات معينة على نسخ معدلة خصيصًا من منصات عسكرية – مثل مقاتلات F-35I – مزودة بأنظمة إسرائيلية تمنحها ميزات إضافية تتجاوز النسخ التصديرية القياسية.

كذلك تُستخدم هذه السياسة أحيانًا لتقييد وصول دول المنطقة إلى تقنيات بعينها، بما يحافظ على حرية حركة الجيش الإسرائيلي، خاصة في المجال الجوي.

ومن أبرز الأدوات التي تعمل في هذا الاتجاه، جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، والتي تعمل على ضمان استمرار تدفق الدعم العسكري لتل أبيب، وعلى مراقبة أي ترتيبات تسليحية قد يُنظر إليها باعتبارها مهددة للفجوة النوعية، ويمتد أثر هذه الديناميات، بصورة غير مباشرة، إلى المواقف الأوروبية بحكم الترابط العميق في الصناعات الدفاعية الغربية، حيث تلجأ كثير من الدول الأوروبية للحصول على الموافقة الإسرائيلية الاستباقية بشكل أو بأخر قبل إبرام أي صفقات مع دول الشرق الأوسط.

في ضوء هذه الآليات، باتت إسرائيل لاعبًا محوريًا في رسم الحدود غير المعلنة لما يمكن تمريره من صفقات في الإقليم، مع ترك مساحة للحسابات السياسية المتغيرة التي قد تدفعها أحيانًا إلى إبداء مرونة أو تشدد وفق ما تراه محققًا لمصالحها الاستراتيجية.

لماذا مصر تحديدًا؟

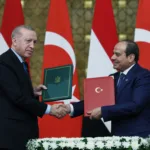

للإجابة عن هذا السؤال يمكن النظر إلى سياقين متداخلين، أولًا السياق السياسي، ويتصل بطبيعة العلاقة بين نظامي الحكم في القاهرة وتل أبيب. فخلال السنوات التي جرى فيها تمرير الصفقة، برز تقارب ملحوظ بين النظامين المصري والإسرائيلي، بغضّ النظر عن التباينات التي قد ظهرت لاحقًا في بعض الملفات.

في تلك المرحلة كانت مصر تعيش ترتيبات ما بعد إزاحة حكم محمد مرسي، ووفق قراءة يتبناها بعض المراقبين، رأت إسرائيل في دعم قدرات الجيش المصري وسيلةً لتعزيز استقرار السلطة الجديدة، وبناء شراكة أعمق مع قيادة تعتبرها أكثر قابلية للتنسيق والتفاهم.

أما السياق الأمني، فيتعلق بأهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من التعاون بين الجانبين في مواجهة ما يُنظر إليه كتهديدات مشتركة، وعلى رأسها نشاط الجماعات المسلحة في سيناء، وملف الأنفاق بين غزة ومصر، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة كقناة اتصال ووسيط في لحظات التصعيد مع الفصائل الفلسطينية. ووفق تلك الزاوية، بدت المرونة في بعض صفقات التسليح جزءًا من مقايضة أوسع هدفها تثبيت قواعد التنسيق الميداني بما يخدم الأجندة الإسرائيلية في المقام الأول.

ثمة بُعد آخر يطرحه هذا السياق، يتعلق بفكرة الإبقاء على مصادر التسليح المصرية داخل المظلة الغربية، فاستمرار اعتماد القاهرة على التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية يعني – نظريًا – بقاء قدر من المعرفة والارتباط اللوجستي والتقني الذي يتيح لحلفاء إسرائيل متابعة تطور القدرات المصرية عن قرب.

أما رفض الصفقات ووضع العراقيل أمام رغبة القاهرة في تعزيز قدراتها التسليحية، فكان يمكن – بحسب هذه الرؤية – أن يدفع مصر نحو تنويع أوسع بالاتجاه الروسي أو الصيني، وهو ما قد يقلص هامش المتابعة والتأثير.

بهذا المعنى، يُنظر إلى القرار ليس فقط من زاوية الربح والخسارة الفورية، بل ضمن محاولة موازنة بين تعزيز شريك إقليمي مهم، وبين الحرص على ألا يخرج مسار تسليحه من الإطار الذي يمكن للغرب التعامل معه وإدارته.

مرونة بخطوط حمراء

رغم المرونة التي أبدتها إسرائيل في الموافقة على تمرير بعض صفقات التسليح لمصر، إلا أن هذه المرونة محدودة بخطوط حمراء صارمة وضوابط واضحة، لا يجوز تجاوزها، بما يحمي استراتيجية التفوق العسكري المطلق لإسرائيل على جميع دول المنطقة.

في هذا الإطار، لا يمكن لأي دولة إقليمية الحصول على أسلحة تفوق المستوى التكنولوجي أو القدرات القتالية لما تمتلكه إسرائيل، فالغواصات التي سلمتها ألمانيا لمصر، من طراز تايب 209، هي غواصات هجومية تعمل بالديزل والكهرباء، صُممت خصيصًا للتصدير، ويعود تصميمها إلى الستينيات، وهي قادرة على إطلاق صواريخ طوربيد، ومنها قرابة 59 غواصة موزعة على 14 دولة حول العالم.

لكنها رغم كل تلك الإمكانيات تبقى أضعف تقنيًا بشكل ملحوظ مقارنة بغواصات إسرائيل من طراز دولفين، التي تتمتع بقدرات استثنائية تشمل حمل صواريخ كروز ورؤوس نووية، ومدى طواف يصل إلى 4500 ميل بحري، إضافة إلى قدرتها على التخفي ومراقبة الأهداف لأسابيع، فضلاً عن دورها في حماية القواعد البحرية ومكافحة السفن والغواصات وخطوط المواصلات الاستراتيجية.

بهذه السياسة، تحقق إسرائيل توازنًا مزدوجًا، فهي تظهر مرونة تجاه الحلفاء الإقليميين بإتاحة صفقات تسليح غربية لهم، وتحافظ في الوقت ذاته على مصالح أوروبا في السوق الدفاعية، دون أن تهدد التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي الذي أرسى قواعده الإطار الاستراتيجي والقوانين الملزمة للغرب.