حواجز خرسانة تعيق المركبات والدبابات الإسرائيلية، وأنفاق جديدة تسهِّل المرور تحت قناة السويس، وحشود لدبابات مصرية في سيناء، وغيرها أحاديث حول صفقات السلاح المصرية الأخيرة، وأسئلة حول ضد من ستُستخدم هذه الأسلحة، وأخرى حول حشد قوات في سيناء، ثم طلب موافقة “إسرائيل” بأثر رجعي لكن دون سحب لقوات بعد انتهاء أو خفوت العمليات العسكرية المصرية في سيناء.

هذه نماذج لحالة من الجدل أثارتها “إسرائيل” مؤخرًا بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء التي تعد أحد أهم مجالات التعاون بين الجانبين، والقلق من القدرات العسكرية المصرية وتناميها، وصاحبتها أخبار تناقلها الإعلام العبري حول تطورات في سيناء “تمثل تهديدًا لإسرائيل وخرقًا للمتفق عليه في اتفاقية السلام”، حسبما يرددون بشكل يثير مخاوفَ بشأن التوازن الأمني والتحركات العسكرية المستقبلية، وأن تصرفات مصر قد تكون تمهيدًا لصراع عسكري محتمل.

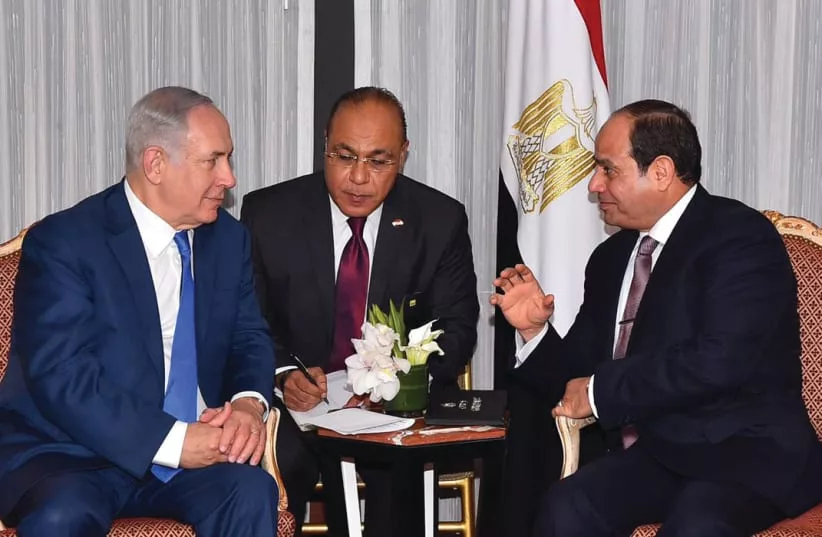

فإلى أي درجة تبرز قوة الجيش المصري من خلال تنوع صفقات تسليحه مؤخرًا؟ وهل ثمة ما يبرر مخاوف “إسرائيل” من دولة أصبح الحديث في عهد رئيسها عبدالفتاح السيسي عن رفض التطبيع الرسمي المعلن منذ عقود شيئًا من الماضي؟ وهل تصاعد العداء الشعبي بين مصر و”إسرائيل” إثر طوفان الأقصى قد يشكل تهديدًا لـ”إسرائيل”؟

بواعث قلق إسرائيلي

بدأت التوترات في مايو/ أيار 2024 عندما شنت “إسرائيل” هجومًا بريًا على جنوب غزة، وسيطرت على محور صلاح الدين المعروف أيضًا بـ “محور فيلادلفيا”، الممتد جغرافيًا على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة بطول 14 كيلومترًا من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبوسالم جنوبًا، وأدخلت عليه الكثير من التعديلات حتى أصبحت على تماس مباشر بالقوات المصرية المنتشرة في سيناء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، فقد أثارت هذه الخطوة رد فعل فوري من القاهرة التي اعتبرت أن زيادة الانتشار العسكري الإسرائيلي على طول الحدود يعد انتهاكًا لاتفاقية السلام المعروفة باسم “كامب ديفيد”، والتي لم تذكر مصير محور فيلادلفيا بشكل صريح، لكنها تضمنت الاتفاق على ترتيبات أمنية في سيناء وقطاع غزة.

ردًا على ذلك، شرعت مصر في تعزيز وجودها العسكري في سيناء، بل وهددت خلال عام 2024 بتعليق معاهدة السلام إذا لم تنسحب “إسرائيل” من المنطقة التي يفترض أن يكون الوجود العسكري فيها محدودًا بموجب اتفاقية فيلادلفيا التي وقعتها “إسرائيل” مع مصر في إطار خطة فك الارتباط أحادية الجانب عام 2005، وتنص على تواجد قوة إسرائيلية محدودة من 4 كتائب مشاة فقط، بإجمالي حتى 4 آلاف فرد، ولا تتضمن دبابات أو مدفعية أو صواريخ، عدا الصواريخ الفردية “أرض جو”، مع مراقبة من الأمم المتحدة.

وفي إطار بروتوكول فيلادلفيا اللاحق، سمحت الاتفاقية بتنسيق أمني مصري إسرائيلي، وسُمح لمصر بنشر 750 عنصر أمن في المنطقة “ج” لتأمين الحدود ومنع التهريب، دون أن يُعد ذلك وجودًا عسكريًا، كما كانت مصر قد نسَّقت أمنيًا مع “إسرائيل” خلال حربها على ما تعتبره الإرهاب في سيناء، بل قيل إن “إسرائيل” هي التي تتولى تزويد الجيش المصري بالمعلومات الاستخبارية اللازمة، ما سمح بإدخال عتاد عسكري يتجاوز ما تنص عليه الاتفاقية الأصلية.

وظل محور فيلادلفيا نقطة خلاف رئيسية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2025، والتي انتهت إلى اتفاق يقضي بأن تخفض تدريجيًا وجودها العسكري في المحور خلال المرحلة الأولى على أن يتم الانسحاب الكامل بعد استكمال هذه المرحلة لكن بعد فشل المفاوضات، ظهرت خطة ترامب بشأن غزة التي تضمنت دعوة صريحة لمصر والأردن لاستقبال نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، وهي خطوة واجهت رفضًا قاطعًا ومتكررًا من القاهرة.

تزامن ذلك مع تصريحات صدرت عن مسؤولين إسرائيليين أعربوا فيها عن قلقهم من الوجود العسكري المتزايد للجيش المصري في سيناء، فقبل استقالته من منصبه، عبَّر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، في فبراير/ شباط الماضي، عن قلقه من قدرات مصر العسكرية، وامتلاكها أسلحة متطورة وجيشًا كبيرًا، محذرًا من أن ما وصفه بـ “التهديد الأمني المصري قد يتغير في لحظة في حال تغيير الحكومة”، لكن ما لم يقله هاليفي في تصريحاته التي أثارت جدلاً ورود فعل واسعة أن “إسرائيل” لم تكن تخشى الجيش المصري طالما كان تسليحه أمريكيًا.

في تلك الأثناء، طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد قوات الجيش الثالث الميداني – الذي يتولى مسؤولية تأمين مدن قناة السويس ومحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى مراقبة الحدود الشرقية لمصر المحاذية لقطاع غزة – بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلف بها تحت مختلف الظروف حسب قوله.

وبرزت الاحتجاجات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأولى من فبراير/ شباط الماضي، على تحركات عسكرية كبيرة قام بها الجيش المصري قرب الحدود مع غزة، وما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية من وجود حوالي 100 دبابة “أبرامز” بالقرب من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

هذه الدبابات محظورة تمامًا في هذه المنطقة وفق معاهدة السلام بين مصر و”إسرائيل”، التي تقضي ببقاء هذه المناطق منزوعة السلاح، وكان من المفترض وجود 22 ألف جندي وفرقة ميكانيكا واحدة في الجزء الغربي من سيناء، لكن في السنوات الأخيرة بُنيت 3 مطارات جديدة في سيناء، وحُفرت أنفاق ضخمة.

وبينما تسمح المعاهدة بوجود معسكرات لـ47 كتيبة، توجد حاليًا معسكرات لـ180 كتيبة، ومع وجود 4 أضعاف المتفق عليه، والتمركز بشكل دائم هناك، يبدو أن اتفاقية “كامب ديفيد” قد تآكلت تمامًا، تلك الاتفاقية التي فتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما حصد، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق، ليس أقلها سيادة مصر على كامل أرض سيناء.

لكن هذا التآكل التدريجي للاتفاقية التي لم يهدأ الجدل حولها، لم يكن من طرف واحد، فمنذ بدء الحرب على غزة، لم يتوان جيش الاحتلال عن خرق الاتفاقية، ما يهدد بمحو الحدود مع مصر وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، بدءًا مما يجري اليوم على حدود رفح، وزيادة الانتشار العسكري الإسرائيلي على طول الحدود، وإعادة احتلال معبر رفح الذي يمثل المنفذ الرئيسي لأهالي غزة على العالم الخارجي، والسيطرة على محور فيلادلفيا.

رغم كل هذه الانتهاكات، اتهم سفير “إسرائيل” لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر مصر، في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الماضي، بارتكاب ما وصفه بـ”الانتهاك الخطير” لمعاهدة السلام، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستثير قريبًا مخاوف من التعزيزات العسكرية التي تحشدها القاهرة.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن مقطع فيديو لتصريحات السفير الاسرائيلي نُشر، ولكن تم إزالته من المنصات الإلكترونية لاحقًا، ولفتت إلى أن هذه هي المره الأولى التي يتهم فيها مسؤول إسرائيلي مصر علنًا بخرق اتفاقية السلام من خلال توسيع وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء.

ولم تراوح الهواجس الإسرائيلية مكانها، ففي نهاية مارس/ آذار 2025، كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى كل من مصر والولايات المتحدة لبدء تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في سيناء منذ اندلاع حرب غزة، ووصف في تصريح لصحيفة “إسرائيل هيوم“، الإجراءات المصرية بأنها تمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية السلام بين البلدين، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تتساهل مع الوضع الحالي”، وأن “هذا الملف أصبح على رأس أولويات وزير الدفاع”.

وفي ظل وجود حدود مشتعلة وتصريحات عسكرية وتخوفات استراتيجية ومعاناة إنسانية مستمرة داخل غزة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بعد ذلك بأيام، بيانين خلال أقل من 24 ساعة، أدانت فيهما ممارسات “إسرائيل” في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وفي سوريا.

خفايا التسليح المصري

ترصد “إسرائيل” منذ سنوات تنويع الجيش المصري لسلاحه وتحرره من سطوة الهيمنة الأمريكية، والبحث عن مصادر تسليح أخرى غير الولايات المتحدة، التي اعتمدت عليها القاهرة بشكل كبير ولفترة طويلة في استيراد السلاح، خاصة كطائرات “إف 16” ودبابات “أبرامز” وغيرها الكثير، إلى جانب الدول الغربية وروسيا والصين وغيرها.

وركزت خطط التسليح المصرية – كما يقول الخبراء – على اقتناء منظومات تتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وتهدف إلى حماية السيادة الوطنية المصرية، ولكن هذا التطور كان مصدر شك وتساؤل إسرائيلي.

ورغم معاهدة السلام بين البلدين، إلا أن التطور الكبير في قدرات الجيش المصري أثار قلق بعض الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فقد رصدت تقارير إعلامية وعسكرية إسرائيلية زيادة ملحوظة في قدرات الجيش المصري، خاصة في مجال سلاح الجو والبحرية، وهو ما تعتبره تل أبيب عاملاً قد يغير ميزان القوى في المنطقة.

وأبرزت تقارير إسرائيلية أيضًا أن مصر باتت تمتلك واحدة من أقوى القوات البحرية في المنطقة، خاصة بعد امتلاكها حاملتي طائرات مروحية “ميسترال”، وعدة قطع بحرية أخرى من فرنسا، لتصبح ثاني أكبر مستورد للسلاح الفرنسي خلال الفترة ما بين 2016 و2020، مما يمنحها قدرة هجومية ودفاعية غير مسبوقة.

هذا إلى جانب الغواصات الألمانية المتقدمة وغيرها من الأسلحة التي جعلت مصر أكبر مستورد للسلاح الألماني، بقيمة وارادت وصلت إلى 4.3 مليار يورو في عام 2021 فقط، وهو العام نفسه الذي صارت فيه مصر أكبر مستورد للسلاح الإيطالي بقيمة 10 مليارات يورو.

كما أن تحديث أسطول مصر الجوي بعشرات الطائرات متقدمة مثل “رافال” الفرنسية و”سوخوي 35″ و”ميغ 29″ ومروحيات “أليغاتور ka-52” الروسية بعد سنين من اعتمادها على طائرة “إف-16” الأمريكية، أثار اهتمامًا خاصًا في “إسرائيل”، نظرًا لما يمثله من تعزيز لقدرات الردع المصرية.

ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، نمت واردات الجيش المصري من الأسلحة منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر بنسبة 136% بين عامي 2016 و2020، ما جعل مصر ثالث أكبر بلد مستورد للأسلحة في الفترة من 2014 وحتى 2018.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، استوردت مصر الجزء الأكبر من أسلحتها من ألمانيا تليها إيطاليا وفرنسا، وتتضمن الأسلحة الألمانية التي استوردتها مصر: غواصات هجومية وفرقاطات متطورة وصواريخ وأنظمة دفاع جوي من طراز “إيريس”، وأسلحة خفيفة وذخائر وأنظمة مراقبة واتصالات وطائرات تدريب وغيرها الكثير.

وواجهت هذه الدول انتقادات حادة لأنها تخطت بعض تحفظات الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة إلى مصر منذ عام 2013، خوفًا من استخدامها في قمع الحريات لكن تلك الدول استغلت بعض الثغرات القانونية واللغوية لتصدير أسلحتها إلى مصر دون قيود.

وبصفقة ضخمة تقدر بأكثر من مليار دولار، تقترب مصر من الحصول على 100 طائرة من طراز “FA-50” من كوريا الجنوبية، تلك الطائرات تتمتع بنسبة تشابه كبيرة في مكوناتها مع طائره “إف 16” الأمريكية، والأهم أن الاتفاق يشمل نقل التكنولوجيا الى مصر ليتم تصنيع عدد من الطائرات محليًا.

وإلى جانب الاستيراد، تستثمر مصر أيضًا في تصنيع الأسلحة محليًا بشكل عام في إطار سعيها إلى تطوير صناعاتها العسكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات التسليح، إذ أنتجت مثلاً مدرعات “فهد” و”تمساح”، وتصدِّر السلاح والمعدات الثقيلة لدول عدة في القارة الإفريقية مثل نيجيريا والكونغو الديمقراطية ومالي والسودان والصومال وغيرها، كما تصنع أجزاء من منظومة “إيريس” الألمانية التي توجد لديها.

ومع ذلك، تبقى الصناعات العسكرية المصرية محدودة، وتصطدم بعقبات وتحديات عدة، حيث تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية والمواد الخام والتراخيص، رغم وجود بنية تحتية عسكرية قوية، تقتصر في كثير من الأحيان على التجميع بنسبة تصنيع ضئيلة، أي أن التصميم والتطوير جزئي فقط، خاصة في الأنظمة المعقدة مثل الصواريخ.

ومثال آخر على السياسة المصرية تجاه واشنطن التي قد تكون مثيرة للجدل هو التدريبات الجوية المشتركة بين القوات الجوية المصرية والصينية، فقد أشارت تقارير عدة إلى هبوط ما لا يقل عن 5 طائرات نقل عسكرية من طراز “شيآن Y-20” للنقل العسكري، ومقاتلات “J-10C” الصينية، وهي طائرات سيادة جوية توازي في قوتها طائرات “إف-16” المحدثة، إضافة إلى طائرة “KJ-500″، وهي واحدة من أكثر منصات الإنذار المبكر المحمولة جوًا تطورًا في القوات الجوية الصينية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحلِّق فيها طائرات حربية صينية في سماء مصر، ففي عام 2024 حلَّقت مقاتلات صينية فوق أهرامات الجيزة على هامش معرض مصر الدولي للطيران، لكن توقيت هذا التدريب الآن هو ما أثار ردود فعل واسعة وشكوكًا حول مغزاه.

هذا التدريب يأتي في وقت توترت فيه العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على خلفية مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وهو ما عارضته القاهرة بشده، كما يأتي أيضًا في وقت تشهد فيه الصين والولايات المتحدة بوادر حرب تجارية، هذا إلى جانب أزمة تايوان.

ونشرت عدة مواقع وحسابات متخصصة في الصناعات العسكرية الجوية تسريبات تضم معلومات حول صفقات المقاتلات الجوية بين مصر والصين، بعضها يفيد بتسلم مصر مقاتلات “J-10” الصينية الفتاكة، وأشارت تقارير إلى أن مصر تفاوضت في أغسطس/ آب الماضي لإبرام صفقة مع الصين لشراء الطائرة المعروفة باسم “التنين العظيم”، لتصبح مصر – لو صحت المعلومات – ثاني عميل دولي للطائرة بعد باكستان.

كما أثارت تقارير تحدثت عن حصول مصر على منظومة الدفاع الجوي الصينية المتطورة “إتش كيو-9 بي” (HQ-9B) اهتمامًا لافتًا في الإعلام الإسرائيلي عكس قلق كبير لدى الجانب الإسرائيلي، نظرًا لما تحمله المنظومة من قدرات نوعية تشبه إلى حد كبير منظومة صواريخ “إس 400” الروسية تعزز من جاهزية مصر للتعامل مع التهديدات الجوية الحديثة، وحماية مجالها الجوي وصد أي تهديدات له.

ورغم الضغوط والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات، يزداد التعاون المصري الروسي العسكري، ففي أبريل/ نيسان 2025، التقت السفن المصرية والروسية مجددًا في البحر المتوسط في مناورة عسكرية من مناورات “جسر الصداقة” التي تقام منذ عام 2015، وحاكت في تدريب جديد سيناريوهات قتال حقيقة، لكنه ليس مجرد حدث عابر، فخلفه تتواصل خيوط شراكة عسكرية قوية رغم كل الضغوط والتحديات الدولية.

ولذلك يبقى التساؤل الذي تبدو إجابته واضحة: هل تبحث مصر عن مصادر جديدة للأسلحة بعيدًا عن سيطرة الولايات المتحدة والغرب اللذين يدعمان التفوق العسكري لـ”اسرائيل” على حساب مصر؟ في واقع الأمر، تحرص الإدارات الأمريكية المتعاقبة حتى اليوم على أن تتمتع “إسرائيل” بتفوق عسكري نوعي على جيرانها، فتمنحها التكنولوجيا العسكرية المتقدمة أولاً، ثم يحصل عليها الآخرون بعد سنوات، أو تقدم لها بعض التقنيات العسكرية حصرًا.

صحيح أنه على المستوى السياسي لا تزال العلاقات المصرية الإسرائيلية مستقرة، إذ تؤكد القاهرة التزامها بمعاهدة السلام بينما تسعى تل أبيب إلى مراقبة تطورات التسليح المصري عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالانفتاح المصري على مصادر تسليح جديدة بينها الصين روسيا فرنسا وألمانيا.

كما كانت هناك تساؤلات من “إسرائيل” عن سبب استثمار مصر لمليارات الدولارات في شراء معدات عسكرية عسكرية حديثة، وتحولت التصريحات عن تطور الجيش المصري والخوف من انقلاب الوضع في لحظة من التقارير والتسريبات الإعلامية إلى حديث إسرائيلي رسمي، حيث أخرج مندوب “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة داني دانون التخوف من وضع مصر العسكري وتطور جيشها إلى العلن.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، علَّق دانون على حجم تسليح الجيش المصري بسؤال “لماذا يحتاج المصريون كل هذه الغواصات والدبابات إن لم يكن لديهم أي تهديدات في المنطقة؟” وأضاف “بعد هجوم حماس يجب أن يكون هذا مدعاة للقلق، لقد تعلمنتا الدرس، علينا أن نستعد لكل سيناريو”.

وجاء الرد المصري على لسان مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق الذي برَّر سبب حاجة مصر للتسلح بالتزامها بالسلام، وقال إن بلاده “قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بجيش قوي بأبعادها الشاملة، ومن خلال تسليح كافٍ ومتنوع”.

هل “إسرائيل” قلقة حقًا؟

بعيدًا عما يبدو للاحتلال أنه انسلاخ مصري لتنويع مصادر تسليحها خارج دائرة الولايات المتحدة، يمثل تصنيف الجيش المصري كأقوى جيش عربي في المركز الـ19 عالميًا من حيث القوة العسكرية، وامتلاكه ترسانة أسلحة متطورة وحجم صفقات تسليح ضخمة،، إلى جانب جيش قوامه أكثر من 440 ألف جندي على قواه الأساسية، وما يقارب مثلهم في الاحتياط، بعضًا مما يثير مخاوف الإعلام الإسرائيلي وحتى الساسة وقادة الاحتلال من مصر.

لكن السؤال الذي يُطرح في ظل التقارب المصري الإسرائيلي غير المسبوق: هل يحق لـ”إسرائيل” أن تقلق؟ يرد الحاخام الإسرائيلي مائير إلياهو “مصر تضم 115 مليون نسمة، هذا يعني 11 ضعف إسرائيل، ولديهم جيش بري قوي للغاية، شيء ما يحدث في مصر، من أجل من تتدربون بالضبط؟”.

الحاخام الإسرائيلي، مائير إلياهو، الذي وصف العرب بالحمير يحرض على مصر: “الأسوأ هو ما يطبخ على الحدود المصرية. سيقولون لك مجرد تدريبات، إنهم ينتهكون اتفاق السلام بشكل صارخ، حيث إنه لا يجوز لهم إنشاء أي معسكر تدريبي على الحدود مع إسرائيل، وهم يتجاهلون ذلك.. مصر تحتوي على 115 مليون… pic.twitter.com/sx9rvHftUu

— مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) March 18, 2025

بنبرة متصاعدة أكثر، يشير مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور إلى خطورة التوترات الحالية بين القاهرة وتل أبيب، مشيرًا إلى انعكاسها على أمن “إسرائيل”، خاصة إذا ما استمر هذا النزاع، وادَّعي في منشور له على منصة “إكس” أن “هناك مؤشرات على أن المصريين يستعدون لاجتياح إسرائيل، وأنهم سيستهدفون أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأسلحة الهجومية، وسيتجهون إلى تل أبيب ويسيطرون عليها بسرعة”.

قد لا تكون مثل هذه التصريحات مفاجئة بالنسبة لمن يتابع سياق السياسات الإسرائيلية تجاه المنطقة العربية، بل تكشف عن حقيقة استراتيجية ممتدة عبر عقود، وهي أن “إسرائيل” لا ترى في الجيوش العربية القوية سوى تهديد وجودي محتمل، وتعمل بكل سبل لمنعها من استعادة قوتها أو الحفاظ عليها، وهذه التصريحات ليس إلا تذكيرًا بأن أي جيش عربي قوي سيظل دائمًا في مرمى الاستهداف حتى لو كان اليوم حليفًا.

وتبدو المخاوف التي تتردد على ألسنة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين مجرد خداع لابتزاز مصر، وفرض مواقف وسياسات تتعلق بتهجير أهالي غزة إلى مصر، أو إشراك مصر في إدارة القطاع، ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، ما يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع المقاومة في غزة، وأن “إسرائيل” ربما تستخدم ذلك ورقة ضغط، خاصة بعد رفضها الانسحاب من محور فيلادلفيا الذي كان مقررًا قبل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما يمكن اعتبار التحركات المصرية مجرد محاولات لاستعراض القوة العسكرية، فعلى مدى أكثر من 50 عامًا، لم يخض الجيش المصري حربًا حقيقة تُظهر صلابته أو تختبر قوته التي ظهرت في كثير من الأحيان ضد سكان سيناء المدنيين الذين واجهوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب والتهجير القسري، وصولاً إلى غيرهم من أبناء المحافظات، حتى هدد السيسي ذات مرة بنشر الجيش وإبادة قرى مصرية بأكملها لإزالة مخالفات البناء.

من ناحية أخرى، لا يمكن اعتبار الحرب ضمن أولويات الجيش المصري الذي ازداد تواجده في الاقتصاد المصري خاصة منذ عام 2014، فالعمالة التي يشغلها، وأغلبها من المجندين في الخدمة الإلزامية لفترة محدودة، تُستخدم كأيدي عاملة زهيدة الأجر في مشاريع عسكرية، وحتى في مشاريع مدنية اقتصادية تديرها شركات تابعة للجيش مثل توسيع قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ولا تفصح هذه الشركات العسكرية لا عن أرباحها، ولا تخضع للرقابة المالية العامة، ولا تقدم للمجندين تعويضات مناسبة عن عملهم، وهذا يعتبر أحد أشكال الاستغلال الوظيفي.

ووفق تقرير نشره مركز “بون” لدراسات النزاعات، فإن 40% من إنتاج الجيش موجَّه لمنتجات استهلاكية وليست دفاعية، وهو ما يؤدي الى تشويه الاقتصاد، فهذه الشركات لا تدفع ضرائب، ولا تخضع للرقابة من البرلمان أو الهيئات الاقتصادية، وتفتقر معاملتها المالية إلى الشفافية، وهذا يقضي في النهاية على المنافسة العادلة مع الشركات المدنية، ويُفقد الدولة في النهاية توازنها الاقتصادي الطبيعي كما يرى خبراء في ظل أزماتها الاقتصادية الحالية.

ومع ذلك، لم يكن السلاح وتنوع مصادره وحدهما ما يقلق “إسرائيل”، فمصر تعارض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من غزة، بما في ذلك أي مقترحات لنقلهم إلى سيناء أو أي مكان آخر، فتدعو المجتمع الدولي إلى تبني خطط لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وقد حظيت هذه الخطة بدعم عربي واسع، وهذا بالتأكيد يغضب “إسرائيل”.

لكن كذلك يبدو تصاعد الخطاب الإعلامي حول اختراق اتفاقية السلام وفق السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة ديفيد غوبرين، متأثرًا بتصاعد الغضب الشعبي، فالشعب المصري يرفض التطبيع مع “إسرائيل” على المستوى الشعبي، وتعزز الثقافة والإعلام المصريان رفض الاعتراف بـ”إسرائيل”.

الشعب المصري – حسب غوبرين – يحيي ذكرى حرب السادس من أكتوبر سنويًا، ما يعزز ذاكرته بشأن الانتصار على إسرائيل، ولذلك لا يجب الاعتماد على تفسير نوايا مصر العسكرية بشكل إيجابي، لأنه قد يحدث تغير مفاجئ في هذه النوايا تجاه إسرائيل كما حدث في عام 2012.

هذه الرؤية التي تؤكدها مشاهد لا حصر لها منذ بداية العدوان على غزة، من بائع البرتقال المصري للاحتفاء باستشهاد المجند المصري محمد صلاح بعد قتله 3 إسرائيليين والغضب بعد استهداف “إسرائيل” للمجند المصري عبدالله رمضان، وليس نهايةً بحملات التبرعات الإغاثة والمقاطعة وما سببته من خسائر.

التطبيع مقدمًا على الحرب

على المستوى الرسمي، يبدو الوضع مختلف تمامًا، فما لم يتحقق لـ”إسرائيل” خلال أشد الأنظمة حرصًا على التطبيع، كانت الأيام تدخره لها لوقت لاحق، ففي حين أقام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، نزل السيسي على “إسرائيل” كهدية من السماء كما وصفه حاخامات يهود هناك، وقَبِل ساسة وجنرالات الاحتلال الهدية.

وفي منتصف عام 2016، أرسل السيسي وزير خارجيته سامح شكري، إلى “إسرائيل” لتطبيع علاقات القاهرة مع تل أبيب، وتحريك “عجلة السلام الراكدة” منذ سنوات، بعد أيام قليلة من إعلان الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، ورفضه للمبادرتين المصرية والفرنسية بشأن الدفع قدما بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

أما التنسيق والتعاون الأمني بين مصر و”إسرائيل”، فذاك ما يُجمع الباحثون والمعلقون الإسرائيليون بفخر على أنه بلغ مستوى غير مسبوق في عهد السيسي، حتى وصفه أحد محلليهم بـ”شهر العسل”، وفاق هذا الشكل من التعاون المغلَّف بالتطبيع مستويات عصره الذهبي إبان عهد مبارك الذي وصفته “إسرائيل” عقب تنحيه بـ”الكنز الاستراتيجي” على مدار 30 عامًا.

وامتد تعاون القاهرة وتل أبيب في عهد السيسي لمجالات أرحب أبرزها مجال الغاز الطبيعي، فبعدما اُتهم مبارك ورجاله بتصدير الغاز المصري إلى “إسرائيل” بثمن بخس، ورُفعت ضد الرجل قضايا في هذا الشأن، جاء الإعلان المفاجئ عن تصدير “إسرائيل” الغاز لمصر وبالأسعار العالمية، ومن حقول مشكوك في ملكية “إسرائيل” لها.

وحين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، يأخذ التعاون مع الاحتلال منحى خاصًا، فهذا التعاون العلني قابله رفض مصر إقامة منطقة تجارة حرة مع غزة للخروج من عزلتها المفروضة عليها من “إسرائيل”، بل وإصرارها على غلق منفذ رفح البري معظم الأوقات، كذلك لم يُخف وزير الطاقة الإسرائيلي مثلاً أن السيسي شن حرب مياه على غزة بدعوى إغراق الأنفاق وردمها بناءًا على طلب من تل أبيب.

وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز نظام السيسي للعدوان الإسرائيلي بإحكامه الحصار على غزة، وهدم الأنفاق التي رفض مبارك هدمها، وأغلق آنذاك معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما أخلى الحدود الدولية من سكانها، لينفذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة.

وتقع حماس في قلب التفاهمات المصرية الإسرائيلية، فـ”إسرائيل” تعتبرها العدو، وتشن الحرب من حين لآخر لدحرها في غزة، في حين اعتبرها القضاء في عهد السيسي منظمة إرهابية، وعمل إعلامه على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، بل إن الرجل شرع في إقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة بدعوى أن الإرهاب يأتي للبلاد من خلالها.

وقدًم السيسي خدمة مجانية لـ”إسرائيل”، تلتها أُخر، فقال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة “إسرائيل”، وأن “إسرائيل” في خطر بدون الجيش المصري في سيناء، حتى إن تحليلات في “إسرائيل” رأت فيما تُعرف بـ”قضية عكاشة” التي تفجرت لقائه السفير الإسرائيلي مجرد جس لنبض الشارع المصري من التطبيع، لكن القضية ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة مفاعيل كامب ديفيد.

في حواره مع صحيفة “واشنطن بوست” عقب وصوله إلى السلطة، كشف السيسي عن مجالات غير مسبوقة للتعاون الرسمي مع الاحتلال، موكدًا وبدون مواربة اتصاله المستمر بنتنياهو، وتلك التصريحات ترجمتها وبحسب مراقبين الأفعال وليست الأقوال، لا سيما في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

فرغم القتل والدمار الذي تمارسه “إسرائيل” في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصدَّرت مصر الشركات العربية والإسلامية التي تصدر منتجاتها الغذائية لـ”إسرائيل”، فوفق تحقيق صحفي نشرته منصة “عربي بوست”، هناك 37 شركة مصرية متورطة في التجارة مع “إسرائيل”، بإجمالي 206 منتجًا غذائيًا مصريًا، تتضمن عشرات الأصناف من الخضراوات والفواكه المجمدة والسكر والعصائر، كما تضاعفت الصادرات المصرية إلى “إسرائيل” خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وفي مارس/ آذار الماضي، كشف تقرير صادر عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن وقائع صادمة حول وجود جسر جوي ينقل العتاد العسكري للاحتلال، وتورط نظام السيسي في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة، ومساهمته العملية في تنفيذ مخطط تهجير أهالي القطاع في الوقت الذي يتحدث فيه إعلاميًا عن رفضه لهذا المخطط، ووثق التقرير – الذي تراجعت المؤسسة عنه لاحقًا – عبور طائرات شحن عسكرية من طراز “سي 27” لشبه جزيرة سيناء في اتجاه الأراضي المحتلة، حيث يُرجَّح أنه توجهت إلى قاعدة “رامون” داخل الأراضي المحتلة، قبل استئناف العدوان على غزة في النصف الثاني من الشهر.

نحن إذًا في عهد أكثر رؤساء مصر تقاربًا مع “إسرائيل”، فكيف تقلق الأخيرة من نظام سمح لسفنها الحربية بالمرور عبر قناة السويس في الوقت الذي كانت تتعرض فيه غزة لحرب الإبادة، وسمح بتشكيل جسر بحري ينقل البضائع من الموانئ المصرية إلى موانئها لإنقاذها من الحصار البحري الذي فرضه الحوثيون في البحر الأحمر؟