يُقال إن التاريخ يكتبه المنتصر، ويُقال أيضًا إن له وجهين، وتتكاثر الأقاويل حوله حتى يختلط الحابل بالنابل، فلا يدري القارئ ولا المؤرخ من أين يبدأ التاريخ وكيف بدأ وأين ينتهي فيغدو التاريخ جدلية قائمة بذاتها، تستحق التوقف أمامها طويلًا.

في عام 1982، وبالتزامن مع انتهاء حظر النشر الذي فُرض لثلاثين عامًا على الأرشيف الإسرائيلي، قرر بيني موريس المؤرخ الحاصل على دكتوراه من جامعة كامبريدج، والذي يعرّف نفسه صهيونيًا أن يستفيد من هذه النافذة التي فُتحت لأول مرة منذ نكبة 1948. ووفقًا لتصريحاته، فإن دافعه لم يكن أيديولوجيًا ولا سياسيًا، بل فقط “الرغبة في أن يعرف ما جرى”.

على مدى عقدٍ كامل، أُتيح للمؤرخين الإسرائيليين الاطلاع على خزائن من الوثائق والمحاضر الداخلية المرتبطة بالنكبة وما سبقها. ولأول مرة، بدأ بعضهم في تفكيك الأساطير التأسيسية التي كرّستها الدولة، واقتربوا من رواية أكثر التصاقًا بالوقائع، لا بالدعاية أصبحت هذه الوثائق مادة أولية لعددٍ من الدراسات التي حاولت إعادة قراءة “حرب 1948” من وجهة نظر الأرشيف، أرشيف المنتصر.

لكن ما كان لافتًا، لم يكن في كمّ الوثائق أو ندرتها، بل في الصدمة التي أحدثتها لدى بعض المؤرخين تجاه سردية دولتهم وقداسة حروبها ومنظومة وجودها القومي، خاصة حين توضع في مواجهة الرواية الفلسطينية، لا كخصم سياسي، بل كمرآة تاريخية، وهكذا بدأ نمطٌ من الإنكار التأريخي يتسلّل إلى الداخل، سباحة عكس التيار، ضد المجتمع والحكومة والمنظومة الصهيونية ذاتها.

في لحظة حرجة، أطلق بني موريس على هذا التيار اسم “المؤرخين الجدد”، في إشارة إلى مجموعة الباحثين الذين انقلبوا على الرواية الرسمية، لكنه لم يلبث أن انقلب مجددًا على نفسه، ليبرّر ما كشفه الأرشيف باسم “الضرورة التاريخية”، ولينحدر من مرتبة “كاشف الحقيقة” إلى موقع الداعي لاستكمال ما لم يكتمل آنذاك.

من الانقلاب الأول لجماعته، إلى الانقلاب المتكرر عليه وعلى غيره، تأتي هذه المادة ضمن سياق النكبة، لتناقش الدور الفعلي لـ”المؤرخين الجدد”، وحدود صدقهم واصطفافهم، والتأثير الواقعي – الذي يتجاوز ضجيج الكلمات وتدويرها وخضها – لاعترافاتهم على القضية الفلسطينية، وعلى صورة “إسرائيل” في الداخل والخارج، شعبيًا وأكاديميًا.

زاوية واحدة لا تكفي

بقلةٍ قليلة من السكان لا يتجاوز عددهم 650 ألفًا، اجتمعوا بعد شتات طويل من مختلف أنحاء العالم، محقّقين نبوءة “العلياه” اليهودية. وخلال أشهرٍ قليلة من حصولهم – باعتراف أممي ودولي – على حق إقامة “وطنهم” على جزء من “أرضهم الموعودة”، تعرّضت الدولة الوليدة لاجتياحٍ من خمس جيوش عربية مستقرة، يفوق عدد سكانها أربعين مليونًا، وتمتد أراضيها على أكثر من 13 مليون كيلومتر مربع. وبتأييد بريطاني، سعت تلك الجيوش، بحسب الرواية، إلى خنق الدولة الناشئة ورمي سكانها في البحر.

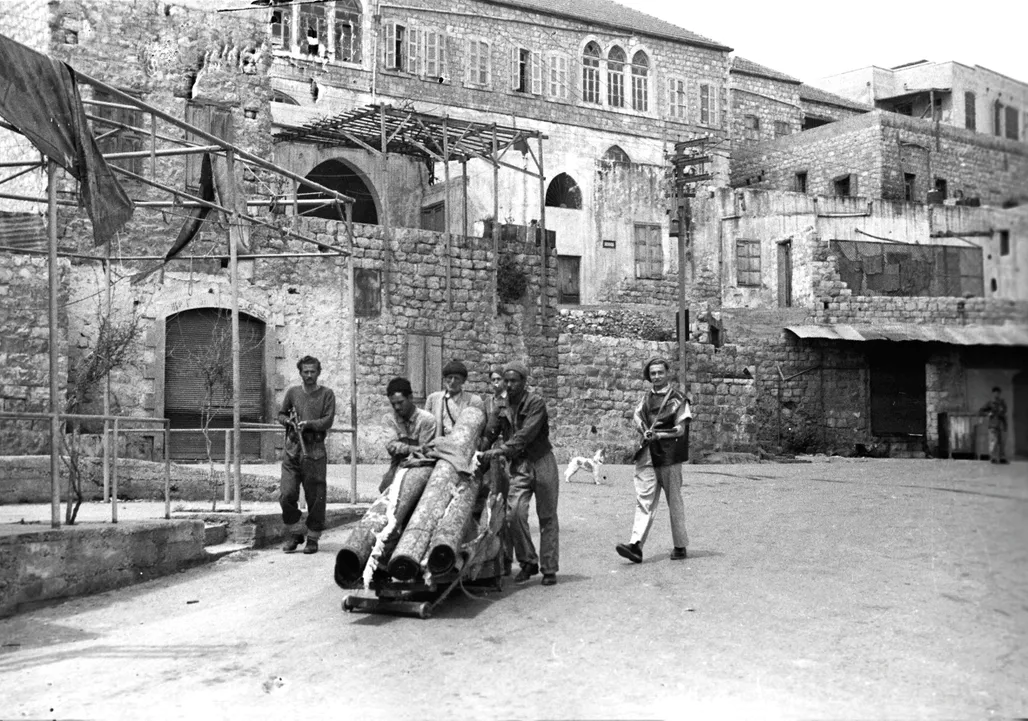

دُعي العرب الفلسطينيون لمغادرة بلداتهم مؤقتًا، لإفساح المجال أمام “الجيوش المجتمعة” لاستخدام قدرتها العسكرية الساحقة، قبل أن تتمكّن القلة القليلة من الرجال والنساء اليهود من التصدي لهذا الزحف، وهزيمته في معركة أسطورية أعادت إحياء نصر داوود على جالوت.

هكذا صيغت الرواية الإسرائيلية الرسمية حول نكبة 1948، وظلّت لسنوات تتردد في الكتب والمناهج والخطابات، حتى بداية ثمانينيات القرن الماضي، حين فُتح الأرشيف الإسرائيلي للمرة الأولى أمام الباحثين والجمهور، كاشفًا خفايا تتجاوز هذه الرواية، وتخترق النمطي والسائد منها.

عند هذه اللحظة، بدأ علم الاجتماع الإسرائيلي في كتابة ذاته، وظهرت ملامح ما عُرف لاحقًا بـ”ما بعد الصهيونية”، وهو تيار فكري وأكاديمي دعا إلى إعادة النظر في المشروع الصهيوني نفسه، وفي جدوى السعي نحو إقامة دولة قومية يهودية على أرض فلسطين، كما دفع هذا التيار إلى فحص دور الأكاديميا والسينما والفن والأدب، في تشكيل الهوية الصهيونية، وصورة الذات القومية وتبريراتها.

ومن أبرز الظواهر التي أثّرت في هذا التحوّل، ظاهرة “المؤرخين الجدد”، وهم مجموعة من الباحثين الإسرائيليين الذين وجدوا أنفسهم وجهًا لوجه أمام الأرشيف، ليعيدوا تفكيك السردية الرسمية دون اتفاق مسبق أو تنسيق بينهم، وهم: بيني موريس، وإيلان بابيه، وأفي شلايم، وسيمحا فلابان، وتوم سيغيف. تقاسموا، كلّ بطريقته، مهمة مساءلة الرواية الصهيونية حول النكبة، عبر الغوص في الوثائق الرسمية التي كُتمت لعقود.

في هذا السياق، نشر بيني موريس عام 1987 كتابه الشهير “ولادة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين 1947–1948″، تلاه إيلان بابيه بكتاب “بريطانيا والصراع العربي الإسرائيلي 1948–1955” عام 1988، وآفي شلايم بعمله “التواطؤ عبر الأردن: الملك عبد الله والحركة الصهيونية وتقسيم فلسطين”، الصادر في العام نفسه. أما سمحا فلابان، فقد قدّم “ولادة إسرائيل: الأساطير والحقائق” عام 1987، فيما أصدر توم سيغيف كتابه “الإسرائيليون الأوائل” عام 1986.

اعتمدت هذه الأعمال الخمسة بشكل شبه كامل على الأرشيف الإسرائيلي كمصدر أساس للرواية والتحليل، ومن خلال التفاصيل الدقيقة التي أتاحتها الوثائق المفرج عنها، تمكّن الباحثون من تفكيك السردية الصهيونية الرسمية حول نكبة 1948، وبيّنوا التناقض الصارخ بين ما جرى فعليًا، وبين ما رُوّج له لعقود بشأن خروج الفلسطينيين طوعًا.

لكن هذه الكشوفات، التي احتُفي بها في الغرب باعتبارها تعبيرًا عن “شجاعة فكرية” و”فتحًا مؤرشفًا”، لم تكن بريئة من العوار البنيوي في جوهرها، إذ رغم الصراحة الظاهرة في تفنيد الرواية الرسمية، وقّع معظم المؤرخين الجدد على حيادٍ مديد في اللغة والموقف، تجلّى في رفضهم إطلاق توصيفات قانونية واضحة على ما ارتُكب من جرائم.

استُبدل التهجير القسري بمصطلحات مخففة مثل “الطرد” أو “إجراءات عسكرية ضرورية” أو “ضرورات أمنية مؤقتة”، كما فُسرت النكبة – باستثناء ما قدّمه بابيه – على أنها نتيجة “سوء تقدير” أو “أخطاء ميدانية خرجت عن النية السياسية الأصلية”، لا كجزء من مشروع تهجير ممنهج.

يتواصل العوار المنهجي في أعمال “المؤرخين الجدد”، ويزداد فجاجة في استمرار اعتمادهم الحصري تقريبًا على الأرشيفات الرسمية الإسرائيلية – كأرشيف الهاغاناه، ووزارة الخارجية، وأرشيف الجيش – ما يجعل نصوصهم، في نهاية المطاف، تأكيدًا لتاريخٍ أعورٍ يكتبه المنتصر، ولا يصرخ بلسان الضحية، ولا يتتبع نتائج الفعل الأساسي وارتباطاته الممتدة، بل يظل حبيسًا لمنظور الدولة التي ارتكبت الجريمة.

في هذا السياق، صرّح بيني موريس مرارًا بأنه لا يعتمد على الروايات الشفوية الفلسطينية – والتي تُعد المصدر التأريخي الأساسي للطرف الفلسطيني – لأنها، من وجهة نظره، غير موثوقة ومنحازة، إذ قال في إحدى مقابلاته: “أنا أكتب تاريخًا عسكريًا وسياسيًا، معتمدًا على الوثائق، لا على القصص الشعبية”.

أما إيلان بابيه، ففي كتابه “التطهير العرقي في فلسطين” (2006)، فقد حاول الدمج بين الأرشيف الإسرائيلي وبعض ما توفر من المصادر الفلسطينية الباهتة، إلا أن هذا الدمج ظل سطحيًا، فلم يخضع الروايات الفلسطينية لمقاربة منهجية، ولم يضعها في مستوى ندّي أمام الوثيقة الإسرائيلية، بل استخدمها كأداة داعمة أو مكمّلة للصورة الكبرى المستقاة من أرشيف الدولة.

في المقابل، التزم كل من آفي شلايم وسمحا فلابان وتوم سيغيف بالإطار الإسرائيلي الخالص؛ لم يتجاوزوا حدود الوثيقة والأرشيف، مع بعض الانفتاح على مواد الصحافة الإسرائيلية والغربية، والمصادر الدبلوماسية الأجنبية، لكنهم تجاهلوا تمامًا الرواية الشفوية الفلسطينية، أو حتى المصادر المكتوبة العربية، ما يدل على قناعة ضمنية بأن الحقيقة لا تُقال إلا من داخل الوثيقة الرسمية.

وفي العقود التالية، انضم إلى هذه الظاهرة مؤرخون وباحثون آخرون مثل شلومو ساند، وباروخ كيمرلنج، وأوري رام، وأوري أفنيري، وجرشون شافير، وعديت زرتال، إلا أن أبحاثهم لم تخرج عن النمط ذاته: مراجعة الرواية الصهيونية من داخل الأرشيف الإسرائيلي، دون مغادرة مركزية الدولة أو مساءلة بنيتها المعرفية، بل فقط تعديل سرديتها لتصبح “أكثر دقة” و”أقل دعائية”، بما يُتيح إثارة نقاشات داخلية حول السياسات الماضية والحالية.

ورغم أهمية هذه الكشوفات في زعزعة الرواية الرسمية وتأكيدها على التهجير القسري للفلسطينيين، إلا أنها تكشف أيضًا انحيازًا معرفيًا فادحًا، فالحقيقة التي قالها الفلسطينيون منذ البداية، لم تُؤخذ بجدية إلا حين أكدها “المؤرخ الإسرائيلي” بناءً على أرشيفه – كما أشار إدوارد سعيد – وليس من موقع الإنصات للرواية الفلسطينية أو إسنادها، ولا من زاوية الإقرار بأنها قد تكون أكثر دقة من الوثيقة، لا سيما في سرد المعاناة المباشرة.

فالسؤال المغيّب في كل تلك الأعمال هو: “ماذا لو كانت الرواية الشفوية الفلسطينية، في جوهرها، أكثر صدقًا من الأرشيف المدون؟”. يُعلّق المؤرخ الفلسطيني نور مصالحة على هذه المعضلة قائلًا: “التاريخ والتأريخ ينبغي ألا يكتبهما المنتصرون حصرًا”.

في السنوات اللاحقة انضم مزيد من المؤرخين إلى ظاهرة المؤرخين الجدد، مثل شلومو ساند، وباروخ كيمرلنج، وأوري رام، وأوري أفنيري، وجرشون شافير، وعديت زرتال، لكنهم لم يخرجوا عن النمط العام الذي حافظ على منهجية استخدام الوثائق الأرشيفية “الإسرائيلية لإعادة تقييم الرواية الرسمية، والسعي لتقديم رواية تاريخية أكثر دقة، تتُيح إثارة نقاش حول السياسات التاريخية والمعاصرة.

أرشيفٌ لا يعتذر

على مدى عمر التأريخ الإسرائيلي الجديد، واصل المؤرخون كشف ما أمكن من المستور في الرواية الصهيونية، في وقت بدأت فيه المؤسسة الرسمية تدرك أن ما فُتح من الأرشيف يُهدّد الصورة التي بنتها لنفسها، فمع بداية التسعينيات، أُطلقت خطة “إعادة الإغلاق”، التي قادها جهاز “مالماب”، وهو إدارة أمنية سرّية تابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية، ويمثل اختصارًا لعبارة “مدير أمن المؤسسة الدفاعية” بالعبرية.

بموجب هذه الخطة، سُحبت عشرات آلاف الوثائق من الأرشيفات المفتوحة سابقًا، بدعوى “إعادة التصنيف”، وتركّزت تلك الوثائق في ما قد يُضعف صورة الدولة، أو مكانة الجيش، أو يكشف أسرارًا عسكرية واستخباراتية لا يُراد لها أن ترى النور.

في عام 1998، ومع انتهاء مدة الحظر على أقدم وثائق الشاباك والموساد، طلب الجهازان تمديد فترة السرية من 50 إلى 70 عامًا. وفي عام 2010، مُددت مرة أخرى إلى 70 عامًا رسميًا، ثم رُفعت في فبراير/شباط 2019 إلى 90 عامًا، رغم معارضة المجلس الأعلى للأرشيف.

في هذه الأثناء، حافظ “المؤرخون الجدد” على طابعهم المعروف: اعتراف جزئي مشوب بالتبرير، أو نقد سياسات بلا توصيف قانوني واضح، ما جعل من أعمالهم غير قابلة للاستخدام كأدلة دامغة في ساحات المساءلة الدولية. وعلى هذا النحو، لم يكن للأرشفة “الإسرائيلية” أثر داخلي بالغ، إذ لم تُغيّر في السياسات الرسمية، ولا تسربت إلى المناهج التعليمية، ولا أسهمت في إنتاج وعي جماهيري يعيد النظر في المشروع الصهيوني من جذوره.

بينما بدا تأثيرها أكبر في الحقول الغربية، نتيجة نشر أعمال المؤرخين باللغة الإنجليزية أولًا، وارتباطاتهم اليسارية والأكاديمية ثانيًا، وهو ما أسهم في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية، لا سيما أن مصدر هذا النقد هو “إسرائيلي” من داخل المنظومة ذاتها.

لكن في العموم الغالب، يمكن القول إن التأريخ الإسرائيلي الجديد خدم “إسرائيل” أكثر مما خدم فلسطين، فهو قدّم رواية “إنسانية” مخففة، مبررة، متصالحة، لا تُدين الجريمة، بل تسعى لفهمها ضمن “الظروف” و”الضرورات”، وتؤطر العلاقة بين الجاني المضطر والضحية الساذجة كعلاقة ملتبسة، لا قائمة على الجريمة والمسؤولية، بل على التعقيد والاضطرار وسوء الفهم.

بل إن هذا النمط من النقد الداخلي يُستخدم أحيانًا لتعزيز صورة “إسرائيل” كدولة ديمقراطية، يُتاح فيها للمواطن أن ينتقد الجيش والحكومة والمؤسسين علنًا دون محاسبة، وبذلك تُختزل النكبة إلى خطأ مؤسف في مسيرة “دولة معقّدة”، لا كجريمة تأسيسية تُوجب المساءلة والمحاسبة والعدالة.

من زاوية عربية، يصف الباحث خالد الحروب موقف المثقفين والمؤرخين العرب من “المؤرخين الجدد” الإسرائيليين بأنه يتراوح بين ترحيب بارد ونقد صريح، تشوبهما قناعة شبه عامة بأن هذا الجهد ينتمي إلى جدل داخلي يهدف إلى تصفية عقدة الذنب الإسرائيلية وتطهير الذات من الداخل، أكثر مما يعكس رغبة صادقة في تعديل الرؤية التاريخية، أو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، أو حتى الدعوة إلى اعتذار تاريخي صريح.

في المقابل، هناك من يطالب المؤرخين الجدد بتحمّل مسؤولية أخلاقية مباشرة تجاه ما يكشفونه من فظائع، وهو ما عبّر عنه المؤرخ عبد القادر ياسين بقوله: “لو كان المؤرخون الجدد جادين فعلًا في اعترافهم بالجرائم التي اقترفت بحق الفلسطينيين، لبادروا إلى مغادرة إسرائيل فور اكتشافهم مدى فظاعة ما اقترفه آباؤهم بحق هذا الشعب”.

يذهب في الاتجاه ذاته كلٌ من إبراهيم خليل العلاف، رئيس مركز دراسات الوطن العربي، وحمزة مصطفى، الأديب والناقد، إذ يشبّهون النقاش بين المؤرخين الجدد ونظرائهم الأرثوذكسيين بـ”اختلاف اللصوص فيما بينهم على تقسيم المسروقات”، أو كما يقال: “هو خلاف على الغنيمة، لا على شرعية السرقة”.

أما الأكاديمي اللبناني كلوفيس مقصود، فيرى أن ما يُعرف بحركة “ما بعد الصهيونية” و”المؤرخين الجدد”، لا يتجاوز كونه جهدًا لتجميل صورة “إسرائيل”، وتجديد سرديتها بما يتماشى مع موجات الحداثة العالمية، وتهيئة مخرج ناعم من المأزق الأخلاقي الذي دخلت فيه إبان اجتياح لبنان عام 1982، والانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987، وهبّة البراق 1996، والانتفاضة الثانية لاحقًا.

لكن السنوات التي تلت هذا الجدل كشفت زيف الكثير من تلك المحاولات. إذ شهدت نكوصًا واضحًا، بل انكشافًا فاضحًا لعدد من هؤلاء المؤرخين، وفي مقدمتهم بيني موريس، الذي تحوّل من مؤرخ نقدي إلى داعية عنصري، بعدما وصف العرب بأنهم ينتمون إلى “ثقافة قبَلية تفتقر إلى الموانع الأخلاقية”، ودعا صراحة بعد عام 2000 إلى “وضع الفلسطينيين في قفص”، قائلًا: “أعلم أن هذا يبدو فظيعًا. إنه قاسٍ حقًا. لكن لا خيار آخر. هناك حيوان بري يجب حبسه بطريقة أو بأخرى”.

حتى قبل انكشافه الكامل، لم يحفظ تأريخ بيني موريس الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، فقد برّر ما جرى لهم باعتباره نتيجة مقبولة ضمن ميزان المآسي، قائلاً: “أعتقد أن الكارثة التي حلّت باليهود على يد النازية كانت خطيئة أكبر من الخطيئة التي اقترفت بحق الفلسطينيين. ويمكن القول إننا، باستيطاننا هنا، جنّبنا اليهود كوارث كبرى أخرى. ومن الممكن تبرير الظلم الذي أُلحق بالعرب على هذا الأساس”.

أما توم سيغيف، فلم يتراجع عن التزامه بالإطار الصهيوني كشرط وجودي، حين قال: “ما دام السلام لم يتحقق، فستستمر الأيديولوجيا الصهيونية في كونها الأيديولوجيا الموجهة لدولة إسرائيل. وإلى ذلك الحين، لا مجال على الإطلاق لأن نرى أنفسنا في وضع “ما بعد الصهيونية”. فالصهيونية ضرورة أمنية”.

أما الأكثر مرونة، فهما كل من إيلان بابيه وآفي شلايم اللذان خرجا للعيش خارج “إسرائيل“، دون أن يتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية، وانطلقا من هناك في جهدٍ بحثي مضاد للصهيونية ولتكرار النكبة بثوب الإبادة، وللتهجير الجديد الذي لم يختلف عن الهجيج الأول في عام 1948، وهو ما انعكس على موقعهما في المجتمع الإسرائيلي الذي نبذهما باعتبارهما “يهوديان كارهان لأنفسهما“.

هكذا يتبدّى أن كثيرًا من الاعترافات الإسرائيلية التي تلقّاها بعض العرب بحفاوة، لم تكن في جوهرها مراجعةً نقديةً شجاعة، بقدر ما كانت مناورة ظرفية، سرعان ما تنكشفت حين احتدّ الصراع، لتعود الرواية الأصلية، بلغةٍ أكثر عنفًا، وأكثر صراحةً في عنصريتها.

في المحصّلة، يمكن القول إن حدود الفعل الثوري للمؤرخين الجدد، وإن كانت مثمرة في لحظات معينة، خاصةً في ظل الإبادة الجارية في غزة، وصعود الخطاب العنصري للحكومة الإسرائيلية، وتراجع منظومة العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، إلا أن ثمار هذا الفعل لا تسقط سوى في الحدائق الخلفية للمجتمعات الغربية، حيث تتحول إلى أوراق بحث ونقاش أكاديمي، لا إلى أدوات مساءلة سياسية أو قانونية.

أما في الداخل الإسرائيلي، فالعقل الرسمي والشعبي لا يزال يرفض إخراج النكبة من بوتقة “حرب الاستقلال”، ولا يعترف بها كفعل تطهير أو تهجير، وحتى حين تُعرض الأدلة، تُقدَّم باعتبارها “ضرورات قاسية” خاضها الجيل المؤسس للوصول إلى “الاستقرار”، لا كجرائم تستوجب المحاسبة.

وهكذا، فإن المؤرخين الجدد، بعد تراجع اليسار الإسرائيلي وتآكله شبه التام، باتوا ظاهرة صوتية، مهمتها الوحيدة إضفاء طابع “التعددية” على السردية السائدة، أدوارهم لا تتعدى رفوف المكتبات، ولا تخترق الواقع السياسي أو التعليم أو الوعي العام.

وكما قال محمود درويش: “وأنا أسيل دمًا وذاكرة أسيل”، فإن الفلسطيني يمتلك مخزونًا هائلًا من الذاكرة، بكل ما فيها من عاطفة وجرح وثورة، لكنه كثيرًا ما يختار استخدام هذه الذاكرة حطبًا ليأسه، لا جسرًا سياسيًا أو قانونيًا لمحاسبة قاتله، ولا حتى وسيلة لملاحقته وإزعاجه، أو ببساطة للصراخ في وجهه: “نحن هنا”. لدينا الذاكرة، نعم، لكن ما يُكبّلها هو عقدة المهزوم، الذي ما يزال، رغم كل شيء، يتوخى سماع تأريخه من فم مستعمره.