منذ احتلالها الأول عام 1496، وحتى انسحاب آخر جندي إسباني منها سنة 1969، عاشت مدينة سيدي إفني فصولًا طويلة من الصراع بين الاحتلال الإسباني الراسخ، وجهود المغرب المتواصلة لاستعادة سيادته، لكن حتى مع عودتها إلى الوطن، لم تنتهِ معاناة المدينة، بل بدأت مرحلة جديدة من التهميش، جعلت منها بؤرة احتجاج دائمة في الجنوب المغربي.

تضم سيدي إفني إلى اليوم مبانٍ ومنشآت شيّدها الإسبان خلال النصف الأول من القرن العشرين، جمعت في تصميمها بين الطابع المعماري الإيبيري وفن القصبات التقليدي الذي يميز الجنوب، لكن ملكية بعضها التي ظلت بيد الدولة الإسبانية، وعدم صيانتها، حوّلتها إلى أطلال تُذكّر بتاريخ لم يُغلق بالكامل.

يأتي هذا التقرير ضمن ملف “مغربية ولكن”، الذي يستعرض تاريخ عدد من المدن المغربية التي خضعت لوضعيات استثنائية إبان فترة الحماية، متتبعًا كيف انفصلت سياسيًا وثقافيًا عن محيطها الوطني، وكيف ترك الاستعمار بصماته العميقة في نسيجها العمراني وذاكرتها الجماعية، قبل أن تعود تدريجيًا إلى حضن السيادة المغربية.

“سانتا كروز دي لا ماربيكيينا” وبداية السيطرة الاستعمارية

تقع مدينة سيدي إفني في الجنوب الغربي للمغرب، على الساحل الأطلسي، وتبعد عن جزر الكناري بنحو 300 ميل بحري، ونظرًا للموقع الاستراتيجي الذي تحتله، أولت إسبانيا اهتمامًا مبكرًا بالمنطقة ككل، ففي سنة 1476 ظهرت أول مستوطنة إسبانية في موقع سيدي إفني الحالي، وكانت تُعرف باسم “سانتا كروز دي لا مار بيكيينا”، علمًا أن المدينة استمدت اسمها من ضريح الولي الصالح “سيدي علي إفني” الكائن بها.

تحوّلت هذه المستوطنة إلى نقطة عبور رئيسية لتجارة الرقيق، إذ كان يُنقل العبيد المأسورون من غرب إفريقيا عبرها إلى جزر الكناري، حيث أسس الإسبان مزارع لقصب السكر تعتمد على اليد العاملة المستعبدة، لكن عمر هذه المستوطنة لم يدم طويلًا، فبحلول سنة 1524، تمكّنت القبائل الأمازيغية في المنطقة من طرد الإسبان، وتم تدمير المستوطنة بالكامل، لتعود المنطقة إلى السيادة المغربية.

ومع بداية التنافس الاستعماري بين فرنسا وإسبانيا على شمال إفريقيا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تضاعف اهتمام إسبانيا بالمدينة، حيث استحضرت وجود تلك المستوطنة القديمة كذريعة لتبرير مطالبها الإقليمية في سيدي إفني، مدّعية أن لها حقوقًا تاريخية في هذه الرقعة من التراب المغربي.

ومن بين أسباب إعادة المطالبة بالمنطقة، الهجمات المتكررة التي شنّتها القبائل المغربية على مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للحكم الإسباني، حيث تعرضتا في عام 1859 لهجوم مغربي بهدف استعادتهما إلى حضن الوطن، وقد دفع ذلك رئيس الوزراء الإسباني آنذاك، الجنرال ليوبولدو أودونيل إي هوريس، إلى توجيه إنذار نهائي إلى السلطان المغربي، يطالبه فيه بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم، وهو ما لم يستجب له السلطان حينذاك.

نتيجة لذلك، شرعت إسبانيا سنة 1859 في التحضير لغزو عسكري للمغرب، وهي الحرب التي عُرفت لاحقًا باسم “حرب تطوان”، وكانت حاسمة في توسيع النفوذ الإسباني في المغرب، بما في ذلك سيدي إفني، فبعد هزيمة المغرب في هذه الحرب، اضطرت المملكة إلى توقيع معاهدة الصلح سنة 1860، التي ألزمت السلطان المغربي محمد بن عبد الرحمن، الذي حكم بين 1859 و1873، بمنح الإسبان حق إنشاء محطة للصيد في الجنوب المغربي.

وقد ورد في البند الثامن من المعاهدة أن جلالة السلطان يتعهد، بصفة دائمة “بتسليمه لجلالة الملكة الكاثوليكية قطعة أرضية كافية على الساحل لبناء محل للصيد، كالذي كانت تملكه إسبانيا في الماضي”، ولم تُحدّد المعاهدة هذه الأرض بدقة، بدعوى أن تحديدها يعني حصر المطالب الإسبانية، في وقت كانت فيه إسبانيا تطمح إلى السيطرة على سيدي إفني، كما نصّت المعاهدات التجارية المبرمة سنة 1862 على تعهّد المغرب بتقديم المساعدة للإسبان في حال غرق سفنهم قبالة تلك السواحل الجنوبية.

مع ذلك، فإن التحولات السياسية الدولية جعلت إسبانيا تنتظر لعقود طويلة قبل أن تفعّل هذا البند فعليًا، فعلى الرغم من أن معاهدة الحماية لسنة 1912 نصّت على اعتبار سيدي إفني ضمن مناطق النفوذ الإسباني، إلا أن المدينة لم تخضع للاحتلال العسكري المباشر إلا سنة 1934، حين أقدمت القوات الإسبانية على دخولها رسميًا وفرض السيطرة الفعلية عليها.

من ضباب المعاهدة إلى وضوح السيطرة: كيف عادت إسبانيا إلى إفني؟

في السادس من أبريل/نيسان 1934، قاد الكولونيل فرناندو كاباز مونتيس عملية إنزال عسكري على سواحل سيدي إفني، بترخيص من حكومة الجمهورية الإسبانية الثانية، ونقلت السفن العسكرية رسالة من كاباز إلى مجلس زعماء القبائل المحلية، تُعلن “نية إسبانيا في إعلان السيادة ووجوب التعايش والتحالف”، وقد تمت عملية الإنزال على متن السفينة “كاناليخاس”، بحضور بعض ضباط الصف فقط.

ولفرض الأمن، وحماية حدود المنطقة، وضمان السيطرة الإدارية على القبائل المحلية، أنشأت إسبانيا وحدة مشاة تابعة للجيش الإسباني تضم نحو 1200 مقاتل، أغلبهم من السكان المحليين.

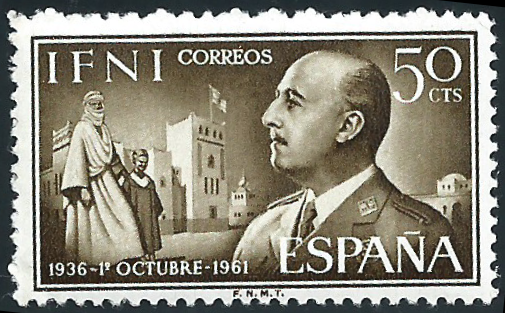

وبالاستناد إلى معاهدة الصلح لسنة 1860، تعاملت إسبانيا مع سيدي إفني باعتبارها مقاطعة تابعة لها، لا مجرد مستعمرة مؤقتة أو منطقة نفوذ، وهو ما يفسر تمسكها بها حتى عام 1969، رغم تخليها عن بعض المناطق الأخرى التي كانت تحتلها، ولتفادي انتقادات الأمم المتحدة، منحت مدريد سيدي إفني وضع “مقاطعة ما وراء البحار”.

بعد استقلال المغرب سنة 1956، بدأت إرهاصات التحرير باحتجاجات متفرقة في منطقة آيت باعمران بإقليم سيدي إفني، سرعان ما تطورت إلى عمليات عسكرية منظمة قادها جيش التحرير المغربي، الذي وجد في التضاريس الجبلية بيئة مناسبة لخوض معركة استنزاف ضد القوات الإسبانية.

في أكتوبر/تشرين الأول 1957، كانت قوات جيش التحرير قد أحكمت سيطرتها على عدة قرى ومواقع محيطة بسيدي إفني، أهمها كلميم وبويزكارن، وفرضت طوقًا خانقًا على المدينة، في واحدة من أشرس مراحل المواجهة بين المقاومة المغربية والاستعمار الإسباني، ضمن ما سيُعرف لاحقًا بـ”حرب إفني”.

وقد لعبت قبائل آيت باعمران دورًا محوريًا في هذه العمليات، من خلال هجمات خاطفة على مواقع الحرس الإسباني وخطوط الإمداد، كما ساهم الحصار في إضعاف الروح المعنوية لدى الجنود الإسبان المحاصرين، وأجبر مدريد على إرسال تعزيزات عاجلة.

وتوالت الاشتباكات في محيط إفني، حيث اتخذت القوات الإسبانية وضعية دفاعية في قلب المدينة، بينما أحكم جيش التحرير سيطرته على الأطراف، في حالة حصار امتدت حتى منتصف سنة 1958، وهي السنة التي شهدت توقيع معاهدة “سنترا”، التي تنازلت بموجبها إسبانيا عن بعض المناطق التي كانت تحتلها، وعلى رأسها مدينة طرفاية، التي عادت إلى المغرب في إطار إنهاء الحماية الإسبانية على المنطقة الجنوبية.

وقد شكّلت “حرب إفني” تحولًا نوعيًا في مسار الكفاح الوطني المغربي، إذ أجبرت الاستعمار الإسباني على التفاوض، وأسّست لتكتيك جديد قائم على الضغط السياسي والدبلوماسي لاسترجاع ما تبقى من الأراضي المحتلة، وهو ما تحقق في عام 1969 بتنازل إسبانيا عن إقليم سيدي إفني، تحت ضغط دولي وامتثالًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2072 الصادر سنة 1965.

حين صاغ الاستعمار ملامح المدينة

شهدت فترة الاستعمار الإسباني لمدينة سيدي إفني تشييد نسيج معماري متنوع، يعكس تنوّع الوظائف التي أُقيمت من أجلها تلك المباني، فتوزعت بين الثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسياحية والعسكرية، لتتجاوز في مجموعها، بحسب أستاذ التاريخ والحضارة المهدي الغالي، 28 معلمة لا تزال قائمة.

وقد جرى تحويل بعض هذه المعالم بعد الاستقلال إلى مؤسسات رسمية، مثل مقر البلدية، والمحكمة، وقاعة المسيرة الخضراء، بينما لا تزال الغالبية الأخرى مهملة، في انتظار تدخل جاد لأجل الترميم والتثمين، بما يسمح بدمجها في الدورة الاقتصادية كمشاريع استثمارية تسهم في التنمية المحلية وتحفظ الذاكرة العمرانية للمدينة.

يُعد “الميناء المعلّق” من أبرز ما خلفه الاستعمار الإسباني في سيدي إفني، حيث شُيّد بين عامي 1962 و1965، ليربط البحر بالبر عبر نظام تلفريك متقدم، يضم محطتين (بحرية وبرية) وبرجين بطول 63 مترًا، ويمتد بينهما خط ناقل يُستخدم لنقل البضائع والمسافرين من جزر الكناري إلى المدينة، ورغم أن المشروع تأخر لعقود منذ اقتراحه سنة 1945، فقد اعتُبر عند إنجازه إنجازًا هندسيًا نادرًا وظل في الخدمة حتى عام 1972، قبل أن يُهمل وتبقى هياكله قائمة كأثرٍ صامت على الطموح التكنولوجي في زمن الاستعمار.

إلى جانب ذلك، عرفت المدينة دخول السينما منذ سنة 1935، حين أنشأ الإسباني مانويل كورت أول قاعة عرض بشارع الشاطئ، لكن البصمة الأبرز ظهرت سنة 1956 مع افتتاح قاعة “سينما أفينيدا” من طرف عائلة آل باربير، التي دشنتها بفيلم “أمسية الثيران”، واستمرت القاعة في نشاطها حتى أواخر الثمانينيات، قبل أن تتراجع مع أزمة القطاع، ليُعاد تأهيلها لاحقًا كقاعة ثقافية بدعم من وزارة الثقافة.

تميّزت القاعة بتصميم هندسي فريد، عكست واجهته النزعة السلطوية الفرانكوية من خلال مجسم طائر النسر، وشعارات النظام الإسباني، إضافة إلى واجهة سوداء لعرض الملصقات، ونوافذ تحمل نقوشًا لاتينية باسم القاعة، مما جعلها إحدى أبرز المعالم الثقافية الإسبانية في قلب المدينة.

وفي الجانب الديني، شُيّدت خلال فترة الاحتلال ثلاث كنائس، أبرزها “كنيسة سانتا كروز دي لا مار بيكينيا” التي افتُتحت رسميًا في عام 1938، وتُعد من أقدم المعالم المسيحية في المنطقة، كما أُنشئت كنيسة أخرى في حي كولومينا، وثالثة داخل مستشفى المدينة لتأبين المسيحيين المتوفين.

ومع مرور الوقت، اندثر أغلب هذه المباني، ولم يتبقَ منها سوى كنيسة “سانتا كروز” الواقعة قرب القنصلية (البكادورية)، والتي تحوّلت بعد الاستقلال إلى مقر لمحكمة القاضي المقيم، حيث تتكوّن الكنيسة من طابق واحد تعلوه منارة مربعة، وتطلّ بشرفتها على الواجهة البحرية وساحة الحسن الثاني، فيما تزيّن مدخلها الرئيسي زخارف متعرجة، وكان يعلوه صليب قبل أن تُعاد هندسته لاحقًا لأغراض إدارية وسكنية.

لكن كثيرًا من هذه المباني تحول اليوم إلى أطلال، نتيجة استمرار ملكيتها القانونية للدولة الإسبانية، ما يُعيق أي تدخل لترميمها أو إدماجها في مشاريع تنموية، ويُبقيها رهينة النسيان والتآكل البطيء.

الوجه الآخر للسيادة

بعد عودة سيدي إفني إلى السيادة المغربية في 30 يونيو/حزيران 1969، دخلت المدينة في دوامة من التهميش والإقصاء، سرعان ما جعلت منها بؤرة توتر اجتماعي لا تهدأ، فمنذ منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة، تصاعدت الاحتجاجات في المدينة، لا سيما خلال سنتي 2005 و2008، حين شهدت موجات من التظاهر ضد ما سُمي بـ”التهميش الأمني والإداري”.

تحوّلت بعضُها إلى مواجهات دامية مع قوات الأمن، ففي يونيو/حزيران 2008، حاول شبان غاضبون، حاملين الحجارة واللافتات، إغلاق الميناء احتجاجًا على البطالة، فقوبل تحركهم بتدخل عنيف من قوات الدرك والتدخل السريع، أسفر عن إصابات واعتقالات تعسفية، وأفادت تقارير حقوقية بحدوث انتهاكات جسدية وجنسية خلال المداهمات الليلية، فيما عُرف لاحقًا بـ”السبت الأسود”.

خلال السنوات التالية، أصبحت المدينة مسرحًا متكررًا للاحتجاجات والمواجهات؛ ففي عام 2012، اندلعت اشتباكات عقب اعتقال عدد من شباب المدينة خلال مظاهرة احتجاجًا على غياب فرص الشغل والتهميش، رُدّ عليها بإطلاق مكثف للغاز المسيل للدموع، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، فجّرت وفاة شاب أثناء محاولة للهجرة السرية احتجاجات جديدة في حي “بوعلام”، تخللتها اشتباكات بالحجارة مع قوات الأمن، أسفرت عن عشرات الإصابات في صفوف الطرفين.

منذ عام 1969، انتقلت سيدي إفني من مقاطعة خاضعة للحكم الإسباني إلى مدينة مغربية، لكنها لم تعرف الانتعاش الموعود، إذ غابت مشاريع التنمية، واستفحلت البطالة والفقر، فتحوّلت إلى نموذج صارخ للاحتقان الاجتماعي في المغرب، فلم تكن الاحتجاجات سوى تعبير متكرر عن إحباط جماعي، غالبًا ما يُجابَه بالعنف الأمني، ما عمّق الفجوة بين الدولة وسكانها.

يُظهر هذا الواقع أن استرجاع السيادة، على أهميته، لا يكفي وحده لبناء الاستقرار، ما لم يترافق مع عدالة تنموية ومشاركة فعلية للسكان في تقرير مصير مدينتهم، فمن دون ذلك، تبقى الأزمة قائمة في صورة هدنة هشة، سرعان ما تنهار أمام أول موجة غضب.