في زمنٍ تُقاس فيه القيمُ بثمنها، وتُختزل السعادةُ في رصيدٍ بنكيٍّ أو ماركةٍ فاخرة، يتوارى السؤالُ الأهم: ماذا تبقّى من الإنسان حين يُفرّغ من المعنى ويُحمَّل بالأشياء؟

لم تعد المادياتُ وسيلةً للحياة، بل أصبحت غايتَها لدى الكثيرين، يتزاحمون في سباقٍ محموم، راكضين خلف المظاهر والممتلكات، حتى صارت كالدين الجديد يفرض طقوسه، ويخلق كهنوته، ويمنح أتباعه شعورًا زائفًا بالزهو والامتلاء.

في هذا العالمِ المصطنع، تصير المكانةُ معتمدةً على ما يحوزه المرء من مال، كما يقول الكاتب البريطاني آلان دو بوتون، الذي أخذ على عاتقه تبسيطَ الفلسفة وتطبيقَها على الحياة اليومية، في كتابه “قلق السعي إلى المكانة”. يظل المال فكرةً من فكرتين اثنتين، هما الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في مدنيّةِ اليوم، وفق دو بوتون، كما عبّر في كتابه “عمارة السعادة”. أما الفكرة الثانية فهي الحرية.

لغويًا؛ مَالَ: أي انحرف. وقد ذهب سفيان الثوري، وهو أحد تابعي التابعين، إلى أن تسمية المال جاءت لأنه يميل القلوب ويميل بأهله. تزخر الأمثال الشعبية العربية بأحاديثَ عن المال؛ عن أهميته وقيمته، وكيفية التعامل معه، كما تُحذّر من جشع المال وعواقبه. ينظر له القرآن الكريم على أنه ملهى وفتنة وزينة، يحب الناس جمعَه، وإن زادهم خسارًا.

ويقول الإنجيل إن محبة المال أصلُ كلِّ الشرور، لأنها تُضل عن الإيمان وتطعن النفس بأوجاع كثيرة، وتُسقط من يريد الغنى في تجربةٍ وفخٍّ وشهواتٍ كثيرة، حتى تُغرقَه في العطب والهلاك. لهذا قال المسيح عليه السلام لتلاميذه، كما جاء في الإنجيل: ما أعسرَ دخولَ ذوي الأموال والمتكلين عليها إلى ملكوت الله.

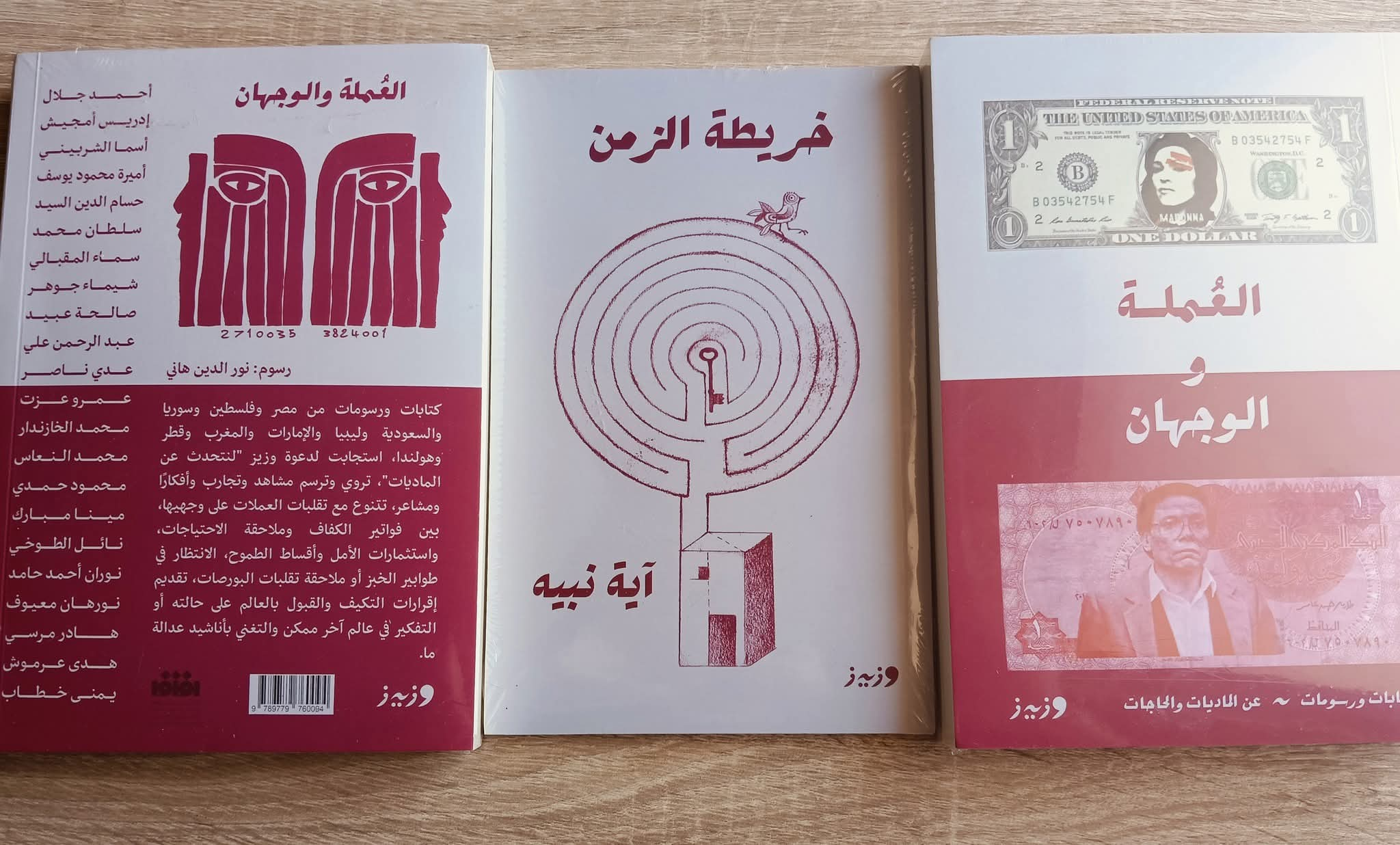

اليوم، يعيش العالمُ ظروفًا اقتصاديةً عصيبةً ومتقلّبة، في ظل التضخم والغلاء وعدم الأمان الوظيفي، وكلها عواملُ تعصف بحياة الملايين من البشر، وتُلقي بهم في أزماتٍ خانقة، تنقلب بها معايشهم. كان هذا الدافعَ لدار النشر المصرية “وزيز” للعمل على كتابٍ جماعيٍّ بعنوان “العُملة والوجهان“، فيه من الكتابات والرسومات ما يُعبّر عن الماديات والحاجات، بدعمٍ من الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).

يضم الكتاب، الذي يقع في أكثر من 250 صفحة، اثنتين وعشرين مشاركةً بين قصصٍ قصيرة ومقالاتٍ ونصوصٍ حرةٍ بالفصحى والعامية، بالإضافة إلى رسومات، كلها تُعبّر عن الماديات من منظور كُتّابٍ من مصر وفلسطين وسوريا والسعودية وليبيا والإمارات والمغرب وقطر وهولندا.

تحكي النصوص عن أفكار وتصف مشاعر حول الراتب، وفواتير الكفاف، وحقائب الذكريات، وملاحقة الاحتياجات، وتقلبات البورصات، والعلامات التجارية، والتعليقات الهجومية، عن حاجيات الالتزام، وعن الادخار والضرائب والإيجار والدوام، وعن طوابير الزحام، من طابور العيش إلى طابور البنزين، وطابور الكاشير إلى طابور المعجبين، وغيرها من طوابير الدنيا، والتغنّي بعالمٍ آخرَ نطمح إليه أكثرَ عدالة.

نمط الاستهلاكية

يبدأ الكتابُ بمقاربةٍ بين ألبوم المغنية الأمريكية مادونا عام 2003، الذي تنتقد فيه نمطَ الحياة الأمريكية الحديثة، المتمثل في السباق من أجل الحفاظ على الصدارة والمقدمة مهما كان الثمن، حتى ينسى المرءُ الدافعَ الذي يُحرّكه، وبين شائعة الثمانينيات الشهيرة حول الفنان عادل إمام، الذي “وافق أن يُسدد كل ديون مصر، بس يَحُط صورته على الجنيه”.

يحكي الكاتب محمد النعّاس عن ثقافة الاستهلاك في “موز جدتي وقشور الرأسمالية”. يشير إلى حفلات الـ”جندر ريفيل” أو جنس الوليد، و”حفلة وداع العزوبية”، وغيرها، مما يَنصبّ في الماديات، واستهلاك الطعام، والتزيين، والتصوير للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُقارنها بإرث أهله قبل قرنٍ مضى، حين كان الناس يتعاملون مع الأشياء على نمط الاستفادة الكلية، دون تضييع شيء، أو استبدالها بجديد، إن كان هناك أملٌ في إصلاحها.

يتقاطع معه نص الكاتب والمترجم نائل الطوخي، المعنون بـ”الرقم والكلمة والشيء الفلاني”. يتناول الطوخي الرقمَ ودلالتَه، باعتباره ساحةً للتنافس، وكيف أن جلال القيمة الأسطوري يزول بمجرد تحديد الرقم. لهذا لا يكشفه التاجر وجهًا لوجه، إلا بنهاية النقاش، أو يُرسل السعر “انبوكس”.

حتى في السياسة، نقرأ للطوخي (ص33): “في الانتخابات الرئاسية لـ 2012، فاز محمد مرسي على أحمد شفيق. فاز بـ 51٪. كان هناك أملٌ لأنصار شفيق، أمل ديمقراطي. كان يمكنهم العمل، خلال أربع سنوات، على خفض نسبة الرئيس المنافس، هذه الـ 1٪ التافهة، ولكنهم لم يروا سوى ‘فوز الإخوان’. رأوا الكلمة، ولم يروا الرقم. وجنّنتهم الكلمة بسحرها، الذي كان يمكنهم، لو انتبهوا للرقم، أن يعرفوا حدوده. ولم ينتبهوا. قرروا ألا ينتبهوا”.

وهذا كاتبٌ يُذيل نصَّه بتعريفٍ يقول فيه: “كان يُسدد فواتيره انتظامًا”، فيما تنقل لنا كاتبةٌ نشأت في الإمارات نصيحةَ أمِّها لها: أن تكون ابنةَ الدنيا لا ابنةَ الرأسمالية.

القيمة والجغرافيا

يحضر السكنُ والجغرافيا في عددٍ من نصوص الكتاب عبر نافذة “فلوس الخليج” أو “التحويشة”. تكتب الباحثة شيماء جوهر في “لمّا اتقسم بيتنا نُصّين” كيف انعكس المالُ الخليجي إيجابيًا على شكل المسكن في مصر.

نقرأ في (ص40): “دخل العمال شقتنا وعلت أصواتُ الهبد والدق، كإعلانٍ إن شقتنا دخلت عداد الأغنياء، نسبيًا يعني”. وتحكي الكاتبة أسما الشربيني، وهي صانعةُ محتوى عن الكتب، في “عن القرف والترف”، عن سكن الطالبات “الأغنيا” في مدينة المنصورة “المتكربسة”. كان السكن يواجه نادي ولاد الذوات في المدينة المصرية، النادي الذي يتفانى غير الأعضاء في الحصول على كارت الدخول بنهاية الأسبوع، دون جدوى.

حتى في الخليجِ نفسه، بعد وفرة المادة إثر الطفرة النفطية، يمكن للمرء أن يشعر بالاختناق وسط الزحام والاكتظاظ والضخامة، “بالضيق في السعة، والندرة في الوفرة”، كما تقول الكاتبة صالحة عبيد في نصها المعنون “عن قلق أبي”.

تكتب صالحة عمّا تسميه قلقَ الزوال، المتمثل في تضاؤل عددِ الوجوه التي يعرفها المرء في مجتمعاتٍ متوازية لا تتقاطع، رغم وقوعها في بقعةٍ جغرافيةٍ صغيرة، يشكّل عددُ مواطنيها الربعَ تقريبًا من إجمالي عدد السكان. تتضاءل عددُ الوجوه المعروفة حتى يصبح المرء وحيدًا قبل أن يضمحل.

ونقرأ للكاتب حسام الدين السيد في نصه “عملة صالحة لشراء الخيال” (ص209): “لا يُمكنك أن تُدرك قيمةَ الماديات دون ربطها بجغرافيا المكان، الجنيهُ الذي تنفقه في حارةٍ شعبية، لا يمتلك القيمةَ ذاتها في حيٍّ مسوّر أنيق”. كذلك تمتلك بعضُ الأماكن عملتَها الخاصة، مثل كتيبةِ التجنيد التي لا يُتداول فيها إلا السجائر.

يتقاطع السيد مع نص الطوخي حول الأرقام، ويتساءل: ما الكلية التي يُمكنك دخولها بمجموع 89.6٪؟ ويتقاطع مع كلٍّ من الطوخي والنّعّاس، حين يروي كيف أراد طبيبٌ نفسيٌّ مرموق استغلالَه واستهلاكَه في جلساتٍ أسبوعية على مدار ثلاثة أشهر، لتجاوز موت أمّه، وكسب ما يقرب من 10 آلاف جنيه مقابل ذلك.

وتُعبّر الفنانة نورهان معيوف برسوماتها “عن متاعب وأتعاب الفن المعاصر”، كاقتصار ممارسةِ الفن المعاصر على الطبقات المقتدرة ماديًا، في ظل معاناة أبناء الطبقات الأخرى في المجال، والموافقة على العرض بدون أجرٍ من أجل الظهور في بلدها وبلدانٍ مجاورة، وتأخر استلام مستحقات العرض في البينالي الخارجي في أوروبا، حتى بعد أن اضطر الفنانون للعمل وفق أجندات المؤسسات الفنية الأجنبية، والموضوعات التي تمنحها الأولوية على حساب الاهتمامات الشخصية، التي لا تجد داعمًا ولا تأتي بمقابلٍ مالي.

ثلاث قصص قصيرة

ثلاثةٌ من النصوص أجادت التعبير عن ثيمة الكتاب في قالبِ حكيٍ قصصيٍّ لا يخلو من المتعة والدهشة. الأولى للكاتبة يُمنى خطاب، بعنوان “رسم بياني”، تبدأها بالقول: “كل ست لازم يبقى عندها محبس ألماظ بخمس فصوص”.

تدور القصة في يوم عيد الحب، وما يتطلبه من احتفال في زمن التعويمات المتعاقبة، حين تكون الساعة والشنطة والعربية استثمارًا. نقرأ (ص12): “ولكني كل عام أستمتع لاحقًا بالصور التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيظن الجمع أني أعمل في أكثر الأماكن أناقة. عليّ أن أعترف بذلك. أدفع ثمن دعايةٍ لمكان العمل، أو لي أنا شخصيًا، في صور الكبكيك على إنستجرام كل عيد حب. أختار تلك التي عليها رسمٌ بياني، تحيةً لطبيعة عملنا”.

تلك المنصة التي تعج بابتسامات “باربي جيرلز”، اللاتي يمتلكن سيارات “كسر زيرو”، فيما تواجه البطلة، الموظفة بوزارة المالية، نظراتٍ خاطفةً تُقلّل من شأنها بسبب سيارتها القديمة الصغيرة.

أما الثانية، فقصة “بيض ولبن وشيكولاتة”، التي تدور في السوبرماركت. الراوي رجلٌ، محاسب أو “كاشير”، يُراقب ردود أفعال الناس على الغلاء، من ملصقات الأسعار الموضوعة على رفوف المعروضات، وحتى يصلوا إليه لدفع الثمن والمغادرة. تبدأ الكاتبة أميرة محمود قصتها بفكاهةٍ مشهدية عن التردّد الذي يُصاحب اتخاذ قرار عملية الشراء، ومبادلة سلعٍ بأخرى أكثر أولوية، إلى صرف الأهالي نظر صغارهم عن الحلوى الباهظة، وتبرير الإقلاع عن التدخين بأسبابٍ صحية، تحرّجًا من الإفصاح عن السبب الحقيقي: ارتفاع أسعار السجائر. وبعد سردٍ كوميديٍّ في مُجمله، تنتهي القصة بمأساوية، بعد فشل ورقةٍ بمائتي جنيه في شراء حاجياتٍ أساسيةٍ قليلةٍ لأحد الزبائن.

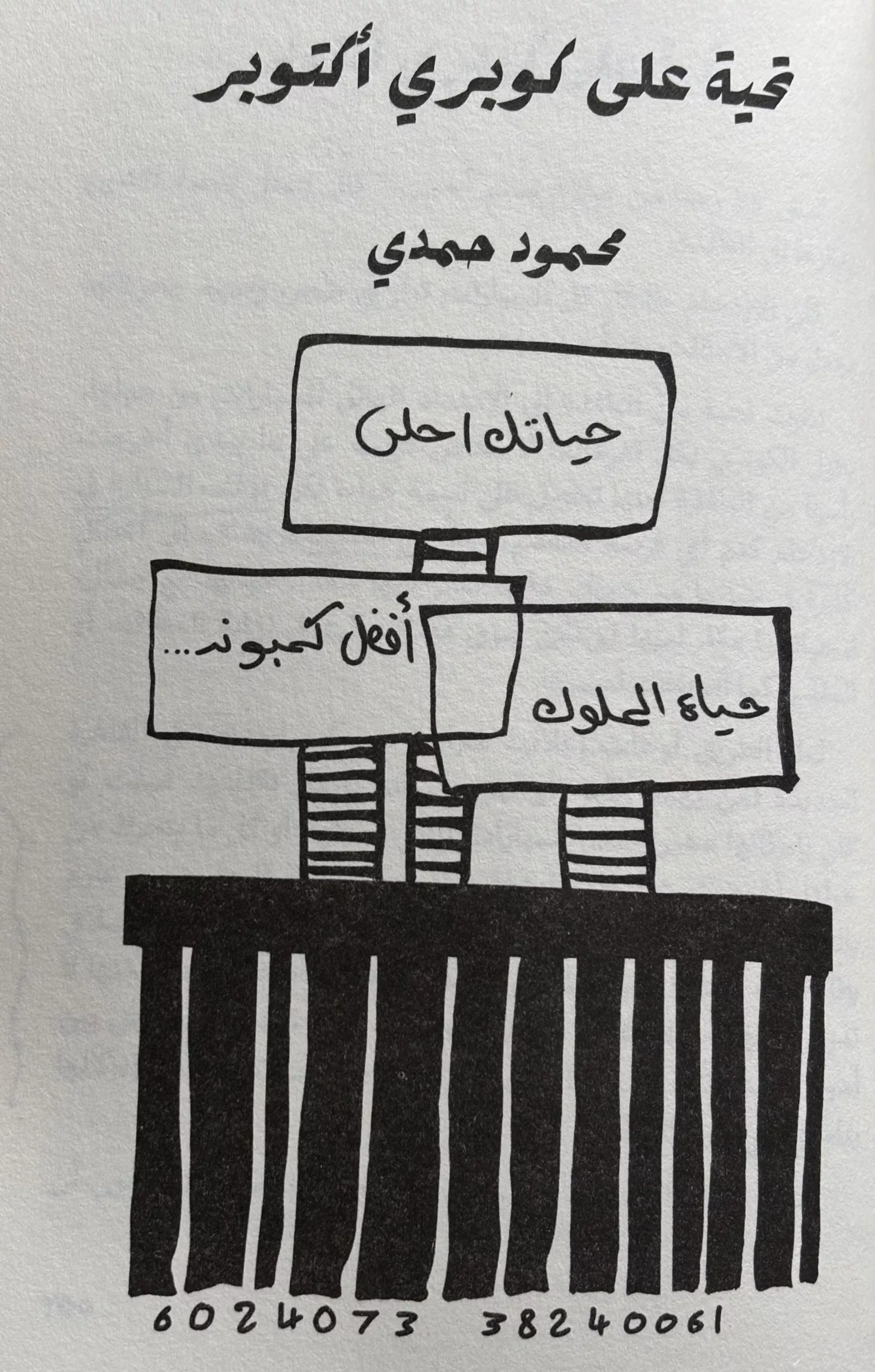

والأخيرة بعنوان “تحية على كوبري أكتوبر”، يقتنص فيها الكاتب محمود حمدي لحظةَ شللٍ مروريٍّ متكررةٍ يوميًا داخل سيارة على كوبري أكتوبر في قيظِ القاهرة. لحظةٌ يشتعل فيها الغضب بين ركّاب السيارة الواحدة (زوجان) كبديلٍ اضطراريٍّ عن تشغيل التكييف المعطّل، ووسط الغبار المتطاير من الركام، الذي يُغطّي أسطح هياكل البنايات المجاورة، بينما يمرّون أسفل اللوحات الإعلانية الضخمة، ووعدِ الحياة المنعّمة في المجتمعات الجديدة، ما وراء الأسوار، أو ما يُعرف بالـ”كومباوند”، التي لا يملكون ثمنها. لحظةٌ يتذكر فيها الزوج حياةَ البطء والخفة التي كانت وزالت، بينما يتعرض للتقريع من زوجته، فيما الجميع الآن محتقنٌ مدفوعٌ نحو الجنون.

لم تصنع هيمنةُ الماديات إنسانًا أسعد، بل صنعت إنسانًا موغلًا في التوتر والاستهلاك والخواء. ربما آن الأوان لنفكر: هل نعيش لنقتني؟ أم نقتني لنعيش؟ وأيهما يليق بالكرامة البشرية؟ أوكلما اشتهيتَ اشتريتَ، كما تساءل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ هذا فيما يملك المرء ويستطيع الشراء، أما من لا يملك، ومن ظروفه تدفع بالكثيرين نحو هاوية الفقر، فليأخذ بالأسباب، ويختر لنفسه حياةً كريمةً تليق بالإنسان. وحسبما اقتضى الحال، فإن ضرب في الأرض، سيجد مراغمًا كثيرًا وسعة.