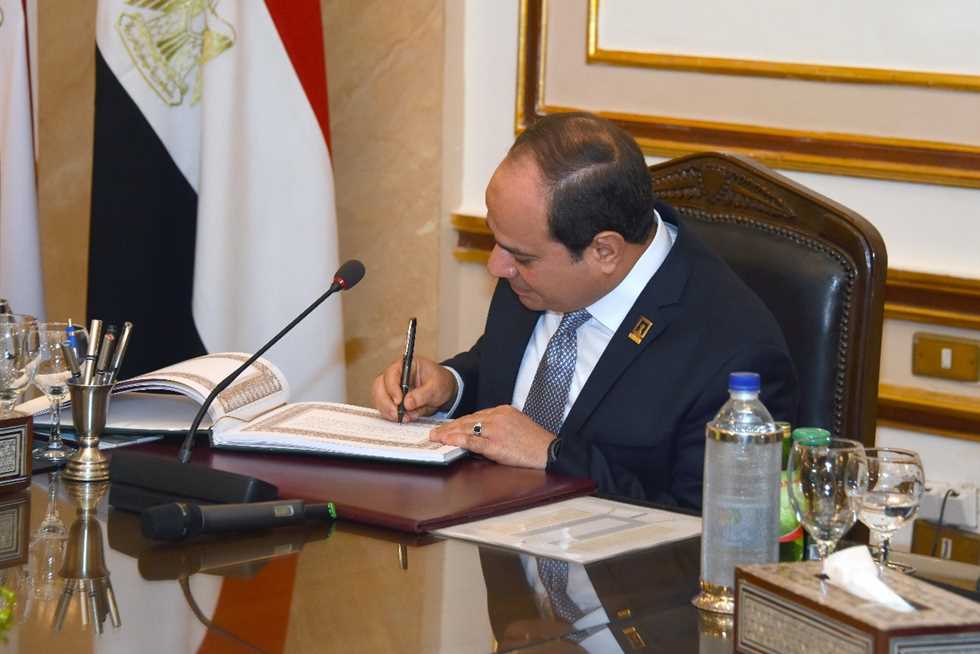

جدل جديد يخيم على الشارع المصري بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان) عليه، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات هذا القانون على أصول الدولة التي تعرضت خلال السنوات الأخيرة لتجريف لم تعرفه منذ عقود طويلة.

يقصد بأملاك الدولة، الأراضي، العقارات، والمباني التي تملكها الدولة ملكية خاصة أو عامة، وتشمل الأصول الاستراتيجية مثل الأراضي الزراعية، الساحلية، والمناطق الصحراوية، والذي ينظم القانون بتعديلاته الجديدة عملية التصرف في هذه الأملاك سواء بالبيع، التأجير، الانتفاع أو الشراكة.

في إطاره العام يهدف القانون إلى إعادة تنظيم عملية استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تعظيم الموارد ودعم الاستثمار، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقول المصريون، فبين النصوص المعلنة والمخاوف الشعبية من القفز عليها كما حدث في السابق، هناك مساحة واسعة من الشكوك والتساؤلات، تنقل الملف من بعده الاقتصادي إلى السياسي الأمني الاجتماعي. فهل المصريون أمام نافذة استثمارية جديدة أم بصدد فتح باب جديد للتفريط في أصول استراتيجية لا تعوض سيدفع ثمنها الأجيال القادمة؟

“خطوة إصلاحية”.. هكذا تقول الحكومة

تصف الحكومة هذا القانون بأنه خطوة إصلاحية ضرورية لا يمكن تأجيلها في ظل ما يواجهه الاقتصاد المصري من أزمات وتحديات وضغوط حساسة، وضعته في حجر زاوية ضيق، ودفعته للبحث عن منافذ وسبل لإنعاش خزانة الدولة بما يعوض ولو جزء بسيط من العجز المتفاقم المستمر لأكثر من عقد كامل.

فالموازنة العامة تعاني من عجز متزايد عامًا تلو الأخر، فيما تلتهم خدمة الدين الجزء الأكبر من تلك الموازنة، وتجهض ما حققته الحكومة من زيادات في حجم الإيرادات، هذا بخلاف الالتزامات المادية المتفاقمة الخاصة بتمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة، تزامن هذا مع تراجع في إيرادات قناة السويس منذ الحرب الروسية الأوكرانية وحتى اليوم، فضلا عما تعرضت له العملة المحلية (الجنيه) من انهيار مخيف أمام العملات الأجنبية مما زاد من معدلات التضخم وضعّف من الأعباء المالية على الدولة.

أمام هذا الموقف المتأزم، الناجم عن الإصرار على المضي قدمًا في السياسات المالية والنقدية التي ثبت فشلها منذ اليوم الأول لتطبيقها، لم تجد الحكومة سوى أملاك الدولة للجوء إليها للخروج من عنق الزجاجة، فهي كما تصفها “الكنز الصامت” الذي لا يمكن تركه دون استغلال أو توظيف في هذا التوقيت الحساس.

من هنا جاء التفكير في وضع الدولة يدها على آلاف الأفدنة من الأراضي غير المستغلة، ومئات العقارات والمباني المهملة ، فضلا عن المساحات الشاسعة الممنوحة لبعض الشركات والأفراد على سبيل التأجير أو الاستثمار طويل المدى، وذلك من خلال تحرير هذه الأصول عبر البيع أو التأجير أو الشراكة، والتي من شأنه أن يحوّلها إلى مصدر دخل فوري، يساعد على سد فجوات الموازنة ويدعم خطط التنمية.

وتٌبرر الحكومة التعديلات التي أجريت على هذا القانون بأنها جاءت تصحيحًا لمسار طويل من التعقيدات البيروقراطية التي شابت القانون القديم، حيث القنوات المتعددة والأختام المعقدة التي قد تستغرق شهورًا وأحيانًا سنوات، مما كان يٌنفر المستثمرين ويفوّت على الدولة الكثير من الفرص الاستثمارية، ومن ثم جاءت تلك الخطوة لوضع إطار موحد وسلس للتصرف تكون فيه الدولة هي المتصرف الأول والأخير بعيدًا عن أي كيانات أخرى.

التفريط في أصول الدولة.. المخاوف تتصاعد

التجارب السابقة خلال السنوات العشرة الأخيرة، وتحديدًا منذ عام 2019، تدفع المصريين لتحسس جيوبهم إزاء كل قانون يشتبك من قريب أو بعيد مع أملاك الدولة وأصولها، فالسجل المليء بتجريف مصر من أصولها ومواردها خلال الأعوام القليلة الماضية يصعد من المخاوف إزاء التعديلات الجديدة، لتتحول من قضية اقتصادية بحتة إلى سياسة أمنية اجتماعية، وإن كان التخوف الأبرز الأهم يتمحور حول شبهة “التفريط في أصول لا تعوض”، خصوصًا حين يتعلق الأمر بأراضٍ ساحلية أو زراعية أو عقارات ذات قيمة تاريخية.

المعارضون للقانون يرون فيه تشريع للديكتاتورية السلطوية في إدارة أملاك الدولة، حيث يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ومطلقة في اتخاذ قرارات البيع أو التأجير، دون وجود الضمانات الكافية، سواء من البرلمان أو الأجهزة الرقابية الأخرى، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد أو المحاباة في التخصيص.

جدير بالذكر أن تصديق السيسي على تلك التعديلات يتزامن مع توجه حكومي جديد بالسيطرة على الأراضي المطلة على نهر النيل، كما أعلن عن ذلك صراحة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بزعم تطويرها واستغلالها، الأمر الذي تتصاعد معه المخاوف من تحويل الكورنيش الممتد لعدة كيلومترات إلى مشاريع استثمارية تلوث البيئة الجغرافية للنيل وتجرده من هويته البصرية.

أخرون يرون في تفاصيل القانون تسويغًا للفساد وتمريرًا للمخالفات، إذ يشرعن التعدي على أراضي الدولة، ويمنح المخالفين (واضعي اليد) فرصة للنجاة من العقوبات، مما يصعد من حجم ومستوى المخاوف من أن يؤدي إلى تفويت فرص استثمارية على المصريين أو احتكار أراضٍ من قبل فئات معينة (داخلية أو خارجية) دون شفافية كافية.

تشريع هذا القانون في هذا التوقيت يعيد الأذهان إلى سياسات الخصخصة إبان عهد حسني مبارك، تسعينات القرن الماضي وأوائل الألفية الحالية، والتي أفضت في النهاية إلى تجريف الدولة من أفضل شركاتها ومؤسساتها بأسعار رخيصة وبما لا تتناسب مطلقًا مع تقييمها الفعلي، وعليه يتخوف البعض من إعادة استنساخ السياسات ذاتها بتغيرات طفيفة.

مصرية تنتقد سياسة #السيسي في بيع أصول الدولة، مؤكدة أن الجزر والمصانع والمزارع تُباع، بينما المواطن يزداد ضيقًا ومعاناة. pic.twitter.com/IFBGZDmhSJ

— نون بوست (@NoonPost) June 4, 2025

في ذات السياق يتخوف أخرون من تغول الدولة، وبأثر رجعي، استنادّا إلى هذا القانون، في نزع ملكية الأراضي الممنوحة للمستثمرين المحليين، للسيطرة عليها تمهيدًا لبيعها لمستثمرين أجانب يدفعون أسعارًا وأثمانًا أغلى، وهو ما بدا يلوح في الأفق خلال الأيام الماضية حيث سحبت الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي من بعض ملاكها في الساحل الشمالي الغربي بزعم عدم وفائهم بالتزاماتهم المادية.

وكان ثلاثة ملاك تحدثوا لموقع “المنصة” المصري أكدوا أن الهيئة غافلتهم بتطبيق بنود التخصيص بحذافيرها بشكل مفاجئ مستهدفة بذلك سحب الأراضي من أصحابها، حيث اتخذت فجأة قرارًا بإلغاء تخصيص الأراضي حال وجود أقساط متأخرة أو في حال التأخر في استخراج التراخيص، وهي الشروط التي يراها الملاك مجحفة في ظل البيروقراطية التي تخيم على الأجواء والتحديات المالية الناجمة عن التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء الجنوني نتيجة تهاوي العملة المحلية بسبب السياسات النقدية الفاشلة.

أحد الملاك اعتبر في حديثه أن “تطبيق الهيئة لاشتراطات التخصيص وتوقيع المخالفات على الملاك أمرًا متعمدًا يستهدف سحب الأراضي من أصحابها وإعادة طرحها مجددًا بسعر اليوم، خاصة أنها تعلم جيدًا أسباب التأخير في سداد أقساط الأراضي أو تنفيذ أعمال بنائية بالمنطقة، نظرًا لمناقشة تأثير الظروف الاقتصادية الماضية على المطورين بشكل دوري”

فيما استنكر أخر تناقض الحكومة بين هذا التحرك المفاجئ وتصريحات مسؤوليها السابقين التي أعلنوا فيها عن تقديرهم للتحديات الحالية التي يمر بها المطورون من نقص السيولة المالية أو ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بسبب قفزات أسعار مواد البناء خلال السنوات الماضية، ما يعني أن هناك مخطط ونية مسبقة في سحب تلك الأراضي وأنهم بتلك التصريحات كانوا يستهدفون تخدير وتسكين الملاك لحين وضع اليد على تلك الأراضي.

الأمن القومي والسيادة الوطنية خارج الاعتبار

يرى المعارضون لهذا القانون أن كثيرًا من أملاك الدولة لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد عقارات أو بنايات أو أراضي غير مستغلة، فبعضها، خاصة التاريخي والأثري منها، فرع من الهوية الوطنية، والبعض الأخر يمسّ الأمن القومي، فيما يهدد جزء منها السيادة الوطنية ويقوضها ويضعها في مأزق حقيقي مستقبلا.

ويستشهد أنصار هذا الرأي بالسجل الحافل من التنازل والبيع للمناطق اللوجستية المصنفة كـ “أمن قومي” على رأسها جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين، والتي تنازلت عنهما السلطة لصالح السعودية بحسب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود الموقعة بين البلدين عام 2016، كذلك منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي والتي تعد أقصر النقاط تماسًا مع جنوب أوروبا، وتمتلك موقعا حيويًا يشتبك في نقاط حساسة مع اعتبارات الأمن القومي.

هذا بخلاف الأصول الاستراتيجية التي تخلت عنها الحكومة لجهات أجنبية وصناديق سيادة خليجية بزعم الاستثمار، وما يثار مؤخرًا حول طرح بعض المناطق التراثية للبيع، على رأسها منطقة وسط البلد بالقاهرة، والتي تعد جزءا أصيلا من الهوية التاريخية المصرية، مبان ارتبطت لعقود بذاكرة المجتمع، وعليه فإن التصرف فيها بمعايير السوق البحتة قد يعني محو ذاكرة جماعية، لا يمكن تقدير قيمتها بالأرقام وحدها.

ثمة اعتبارات تدفع الكثيرين من أبناء الشعب المصري للنظر إلى أملاك الدولة ليس كأصول اقتصادية وفقط، دون اعتبار لرمزيتها السيادية والوطنية، وتضع عشرات التساؤلات حول الكيفية والتكييف القانوني والثقافي والوطني والسيادي لإخضاع تلك الأصول من عقارات وأراضي لمنطق السوق دون النظر إلى قيمتها الاستراتيجية وأهميتها اللوجستية.

وبحسب تلك النظرة فإن الأراضي الزراعية التي تنتوي الدولة التصرف فيها ليست مجرد أرضي للبيع، فهي أحد مصادر الأمن الغذائي المرتبط بالأمن القومي، كذلك المناطق الساحلية والشاطئية والصحراوية، إذ تتشابك مع السيادة الوطنية على الحدود، الوضع ذاته مع المناطق التراثية والتاريخية في القاهرة وغيرها، فهي إرث الدولة الحضاري وواجهته الثقافية التي لا يمكن التفريط فيها بأي ثمن.

في الأخير، فإن الجدل المصاحب للقانون منذ بداية عرضه، يعكس وبشكل واضح أزمة الثقة بين المواطن والدولة فيما يتعلق بإدارة الأصول والأملاك، إذ يتشكك المصريون بنسبة كبيرة في تعامل الحكومة مع هذا الملف اللوجستي الحيوي، غير مطمئنين لحفاظ النظام على ثرواتهم وأملاكهم بصفتهم الشعب المالك لتلك الموارد

فالمجتمع الذي زخم على مدار سنوات بمشروعات لم تحقق وعودها كاملة، واستيقظ مرارًا وتكرارًا على صفقات تنازل وبيع لأصول الدولة، بزعم استثمار لم يؤت أكله، أصبح أكثر حذرًا وأقل استعدادًا لتصديق أي خطاب رسمي يتحدث عن “الإصلاح” أو “المصلحة الوطنية” دون ضمانات ملموسة.

هذا بخلاف غياب الحوار المجتمعي حول هذا القانون وما سبقه، الأمر الذي زاد من إحساس المواطن بالتهميش والتجاهل من قبل السلطات، ما زاد من حدة فقدان الثقة المتبادلة، وفاقم شعور الاغتراب لديه، فالدولة التي يفترض أنها حامي حمى الموارد وحائط الصد الأول في مواجهة أي تهديد للأملاك العامة، هي نفسها من تعرض تلك الأصول والموارد للبيع أو التنازل حتى لو كان ذلك على حساب السيادة والاستقلالية والأمن القومي ومستقبل الأجيال القادمة.