ترجمة وتحرير: نون بوست

في صيف سنة 1947، دخل مراسل لمجلة “كي؟ ديتكتيف” إلى بيت دعارة يقع على أطراف معسكر للجيش في مدينة فريجو جنوب شرق فرنسا. ما كان يميّز المبنى عن الثكنات العسكرية الأخرى القبيحة والمربعة سياجه السلكي الشائك. هناك لفت نظره خزانة مليئة بالمطهّرات وأدوات الاستحمام إضافة إلى ملصقات على الجدران تشرح للجنود كيفية غسل مجرى أعضائهم الذكرية باستخدام أنبوب رفيع بعد دفع المال مقابل الجنس. وعند دخوله القاعة الرئيسية، لاحظ وجود بار خشبي وممر يؤدي إلى غرف النوم.

في وقت الظهيرة، كانت النساء الأربع عشرة العاملات في بيت الدعارة نائمات، كثيرات منهن شبه عاريات. إحداهن كانت ترتدي زيّ سباحة وتقرأ رواية بهدوء في زاوية إحدى الغرف. كن يستعدن طاقتهن قبل بدء نوبة المساء، حيث قد تُجبر الواحدة منهن على ممارسة الجنس مع ما يصل إلى 20 رجلًا في ليلة واحدة.

كان وجودهن داخل معسكر الجيش غير قانوني لكن ذلك ليس لأن نشاطهن كان ممنوعًا بحد ذاته. فالصحفي الذي قام بالجولة كشف أن الحكومة الفرنسية، رغم حظرها بيوت الدعارة في السنة السابقة لـ 1997، سمحت للجيش سرًا بتهريب نحو 300 امرأة من المغرب والجزائر وتونس إلى فرنسا، غالبًا رغماً عنهن، للعمل في بيوت دعارة عسكرية مغلقة مخصّصة للجنود القادمين من شمال إفريقيا. أنشأ الجيش، الذي استند إلى تصورات عنصرية تجاه جنوده من تلك المنطقة، منظومة تضمّ 32 “بيت دعارة عسكرية متنقل”، واحتُجز فيها النساء في عزلة وظروف شبه سجنيّة بزعم “حماية” النساء الفرنسيات والحفاظ على انضباط الجنود ذوي الرتب الدنيا الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية.

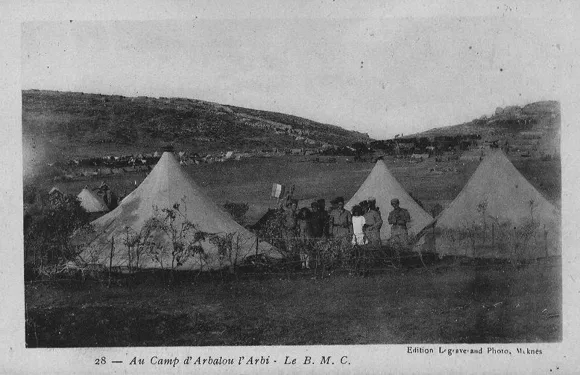

لم يكن بيت الدعارة العسكري في فريجو أول مكان مكتظ بالنساء من شمال إفريقيا يشاهده مراسل مجلة “كي؟ ديتكتيف”. فقبل سنوات، في جبال الأطلس بالمغرب، زار خيمة كانت النساء يقدمن فيها للجنود صواني من الشاي بالنعناع وأكثر من ذلك بكثير. مثل هذه الخيام كانت تجوب الأرياف مرافقة الأفواج العسكرية أثناء تنفيذ الجيش الفرنسي عمليات “تهدئة” الأراضي التي استولى عليها حديثًا.

تُقدَّر حصيلة القتلى في إطار “تهدئة” الجزائر التي امتدت أربعين سنة بنحو 825 ألف قتيل، فيما أسفرت “تهدئة” المغرب التي استمرت عشرين سنة عن مقتل 100 ألف شخص. كما توفي عدد أكبر من السكان المحليين على مدى عقود بسبب الفقر ونهب الموارد والمجازر وجرائم الحرب التي أعقبت ذلك. وفي الوقت نفسه، أُجبرت مئات النساء من شمال إفريقيا على بيع الجنس في بيوت الدعارة العسكرية لخدمة الجنود الفرنسيين الذين فرضوا الحكم الاستعماري وقتلوا مواطنيهن.

جُنِّدت النساء العاملات في بيوت الدعارة العسكرية من بيوت الدعارة المحلية في شمال إفريقيا، حيث كانت الدعارة قانونية وتخضع لإشراف السلطات الاستعمارية. وقد نقلت فرنسا نظام السيطرة على الدعارة إلى الجزائر منذ احتلالها سنة 1830. ومع توسع السيطرة الفرنسية، أصبح الأمر نفسه مطبقًا في تونس بعد سقوطها سنة 1881، ثم في المغرب سنة 1912. كان على أي امرأة تبيع الجنس أن تُسجل كـ “فيل سوميز” أي “الفتاة الخاضعة”، وتُرسل إلى بيت دعارة، حيث يُحظر عليها الخروج إلا في زيارات نادرة إلى الحمام. لم تكن هناك عطلات ولا زيارات للأسر. كان بيت الدعارة هو عالمهن الكامل.

ومع أن كثيرًا من النساء في بيوت الدعارة بشمال إفريقيا اخترن هذا العمل هربًا من الفقر المدقع، إلا أن أخريات لم يخترن ذلك قط، إذ كان بوسع الشرطة الاستعمارية اعتقال أي امرأة لمجرد الاشتباه في بيعها للجنس دون الحاجة إلى أدلة. (وبعض المعتقلات تبيّن لاحقًا أنهن عذراوات بعد فحوص تناسلية أُجريت لهن بحثًا عن أمراض). وكان ما يترتب على هذه الاعتقالات أشد قسوة: فبعد القبض على المرأة ثلاث مرات بتهمة الاشتباه، تُسجل رسميًا كعاهرة وتُرسل إلى بيت دعارة ليُحكم عليها بسنوات من الاغتصاب المقنّع على أنه “عمل جنسي”.

في الجزائر وتونس والمغرب، عانت آلاف النساء هذا المصير رغم توسلات الأزواج أو الآباء للإفراج عنهن. أُجبرن على بيع أجسادهن قسرًا، محبوسات لسنوات في بيوت الدعارة، حيث تعرضّن للعنف الجسدي والاستغلال المالي والجنس القسري. وقد قُدّم هذا النظام من الانتهاك الجنسي المؤسسي في ظل الحكم الفرنسي كإجراء لـ”النظافة الاجتماعية”، ما جعل جنسانية النساء تحت مراقبة دائمة، واستُخدم أيضًا كأداة للترهيب والسيطرة: فإذا تجرأ أحد على مخالفة النظام، كان يخاطر بأن تُزج زوجته أو ابنته في بيت دعارة دون أمل يذكر في إنقاذها. ومن هذه البيوت جرى تجنيد النساء إلى مراكز الدعارة العسكرية الفرنسية.

الكاتبة الجزائرية جيرمين عزيز، التي باعت الجنس في شمال إفريقيا وفرنسا خلال الأربعينيات والخمسينيات بعد أن خُدعت للالتحاق ببيت دعارة وهي مراهقة، روت في مذكراتها أن أكبر مخاوف النساء العاملات في الدعارة كان ترحيلهن إلى بيوت الدعارة العسكرية. كتبت: “كان هذا الخوف الأكبر لكل الفتيات هنا، بغض النظر عن أعمارهن أو أعراقهن. تلك البيوت التي أُقيمت في الجزائر أو تونس أو المغرب، كانت في الصحراء، محروسة من الجيش، تخدم الجنود، قوات من إفريقيا وبعض العرب المتجولين. لم تعد أي فتاة قط. لكن بعض الرجال وبعض النساء المسنات تحدثوا عنها. كان أي شيء أفضل من هذا السجن”.

مع اندلاع الحرب العالمية الأولى ووصول الجنود من شمال إفريقيا للقتال في فرنسا، انتقلت بيوت الدعارة معهم. فقد أُنشئت داخل المعسكرات للحفاظ على “هيبة فرنسا”، في ظل الخوف من أن يهدد اختلاط الرجال من شمال إفريقيا بالنساء البيض، خصوصًا إذا كانت المبادرة من النساء، مخترقين بذلك التسلسل العرقي الاستعماري. وجاء في تقرير عسكري أن “الحفاظ على هيبة فرنسا أمام السكان الأصليين والعالم يتطلب، في الواقع، تجنّب قدر الإمكان أن يقيموا علاقات مع النساء الفرنسيات حتى لو كنّ عاهرات”. ورأى أحد القادة الفرنسيين أن هذا ضروري بشكل خاص لأنه عند عودة الجنود إلى شمال إفريقيا، “حيث يُمنع عليهم دخول المؤسسات الأوروبية، سيكون بوسعهم التباهي بعلاقاتهم مع النساء الفرنسيات”.

تم الاتجار بما لا يقل عن 141 امرأة مغربية وجزائرية إلى نابولي للعمل في الدعارة بين مارس/ آذار 1943 وأبريل / نيسان 1944. غير أن ذلك لم يكن كافيًا للجيش الفرنسي. ففي أبريل / نيسان 1944، أرسل برقية إلى الجزائر والمغرب لتجنيد 150 امرأة جزائرية إضافية و300 امرأة مغربية. تم تسفير المئات من النساء من شمال إفريقيا برفقة القوات الاستعمارية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

كان من بين الشهود غير المتوقعين على هذه الوقائع ابنة عم ونستون تشرشل، أنيتا ليزلي، التي عملت سائقة لسيارات الإسعاف في صفوف الجيش الفرنسي الحر. في مذكراتها الصادرة سنة 1948، روت مشاهدتها مجموعة من النساء المغربيات وهن يصعدن إلى سفينة أمريكية في إيطاليا. حيال ذلك كتبت:

“مصنّفات كأفراد في الجيش، كن يرتدين سراويل الجنود الأمريكيين”، في تناقض صارخ مع وشوم الوجه الأمازيغية التقليدية والأوشحة والحجابات المجلوبة من الأسواق الإيطالية. لكن ليزلي رأت أيضًا الجانب المظلم لهذه المواخير؛ فقد وصفت مشهد فتاة مغربية صغيرة جدًا تتعرض للركل والصراخ من قِبل ضباط الجيش. وبعد سنوات طويلة، ظلت تتذكر “عينيها الزرقاوين المذعورتين، مثل عيون الماشية الخائفة في يوم السوق. ربما بيعت، وهي في الثانية عشرة من عمرها، إلى بيت دعارة عسكري من قبل قبيلتها”.

في أبريل/ نيسان 1946، أصدرت فرنسا ما عُرف بـ “قانون مارت ريتشارد”، الذي حمل اسم مستشارة دائرة في باريس كانت أيضًا عاملة جنس سابقة وجاسوسة خلال الحرب العالمية الأولى. وقد أدى هذا القانون إلى إغلاق نحو 1400 بيت دعارة غير قانوني في فرنسا، بعد أكثر من قرن من ممارسة الدعارة بشكل علني.

لكن إلغاء النشاط القانوني للعمل الجنسي شكل معضلة للجيش الفرنسي: فعلى الرغم من أنه كان يفترض تسريح الجنود الاستعماريين من شمال إفريقيا وإعادتهم إلى أوطانهم بحلول الأول من يوليو/ تموز 1946، فإن نقص السفن حال دون ذلك، فظل نحو 30 ألف جندي من شمال إفريقيا في البر الفرنسي خلال صيف 1947. عاش هؤلاء في ظروف مزرية دفعت بعضهم إلى القول إن حياتهم كانت أفضل عندما كانوا محتجزين في معسكرات أسرى الحرب الألمان.

وفقًا للمقدم بالانج، أحد قادة القوات المغربية، كان من “غير الواقعي” توقع أن يقضي الجنود من شمال إفريقيا عدة شهور دون ممارسة الجنس. وقد غذّت الأفكار الاستعمارية العنصرية حول “شهوة” الرجال من شمال إفريقيا المخاوف بشأن سلامة ـ أو “نقاء” ـ النساء الفرنسيات في المناطق المحيطة إذا لم يكن الحصول على الجنس أمرًا ميسورًا. وخلص بالانج إلى أن “تطوير بيوت الدعارة العسكرية هو، في رأيي، أفضل وسيلة للتقليل من حالات الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب التي قد تحدث في هذا البلد”.

ومع إدراكه أنه ينتهك القانون، سعى الجيش إلى إبقاء هذه البيوت سرية. ففي مذكرة سرية تنظم العملية، أوضح أحد الجنرالات الفرنسيين أن هذه البيوت الخاصة بالجنود من شمال إفريقيا تشكل “انتهاكًا” لحظر بيوت الدعارة في فرنسا. لهذا السبب، شدد على وجوب تنفيذ المخطط “بأقصى درجات السرية وألا تتم مناقشته خارج الأوساط العسكرية المسؤولة عن تجنيد النساء”. وكان يفترض أن يقتصر الاطلاع على هذه الترتيبات على المسؤولين العسكريين المكلفين بتجنيد النساء من بيوت الدعارة في شمال إفريقيا و”المعلّمات” اللواتي كنّ يدِرن النساء.

تم اختيار مديرات بيوت الدعارة من قبل الجيش الفرنسي مباشرة، وكان يُعهد إليهن بإدارة المراكز بقبضة من حديد. كثيرًا ما كنّ قاسيات مع النساء ويفرضن غرامات ثقيلة عند مخالفة أي من القواعد الصارمة المفروضة داخل البيوت. لم يُسمح للنساء بمغادرتها أبدًا، وكانت الحراسة عليهن مشددة على مدار الساعة. وكان أي اتصال مع الفرنسيين ممنوعًا تمامًا. وإذا احتجن إلى إرسال رسائل أو شراء حاجيات، كان عليهن تمرير الطلب عبر ضابط في الجيش، غالبًا ما كان يفرض رسومًا إضافية مقابل ذلك.

كانت النساء مجبرات على الخضوع لثلاث “زيارات صحية” أسبوعيًا. تضمنت هذه الفحوصات الكشف على الأعضاء التناسلية بحثًا عن الأمراض المنقولة جنسيًا، وخاصة الزهري. كانت الفحوصات تُجرى باستخدام المنظار، وكانت مزعجة ومهينة إلى حد كبير. أما الأطباء الذين أُوكلت إليهم هذه المهام فنادرًا ما أبدوا احترامًا للنساء، ولم يكترثوا بضمان راحتهن. وقد تلقوا تدريبهم عبر كتيبات طبية كانت تفترض أن أغلب النساء المغربيات مصابات بالزهري لكنهن يحاولن إخفاء ذلك، الأمر الذي جعلهم ينظرون إلى النساء في بيوت الدعارة بريبة ويعتبرون أي تصريح بصحة جيدة كذبًا.

كانت الواقيات الذكرية نادرة. وبدلًا من ذلك، كانت الخزائن في بيوت الدعارة مليئة بالمطهّرات التي يُفترض أن تستخدمها النساء لغسل أجسادهن بعد الجماع، ومن بينها برمنغنات البوتاسيوم التي كانت تحرق الجلد وتتركه بلون أرجواني. أما الرجال فكان يُفترض بهم “ريّ” أعضائهم الذكرية بهذا السائل، غير أن القلّة فقط التزموا بذلك لما يسببه من إزعاج شديد ــ ولأن أحدًا لم يكن يرغب في أن يصبح عضوه أرجواني اللون.

وحسب مقالة المجلة والاتصالات السرية للجيش، كانت بيوت الدعارة العسكرية “مغلقة تمامًا في وجه الأوروبيين”. كانت تُفتح كل مساء من الخامسة حتى التاسعة للجنود، ثم من التاسعة والنصف فصاعدًا للضباط. كان الجنود يقطعون أميالًا من معسكراتهم للوصول إليها، وفي الأمسيات المزدحمة كانت كل امرأة تستقبل عشرين زبونًا. وكان كل رجل يدفع أقل من دولار واحد (سبعين فرنكًا، أي ما يعادل نحو أربعة عشر دولارًا اليوم) لقاء الممارسة الجنسية. وبعد اقتطاع حصة المديرة ومساعدتها، لم يتبقَّ للنساء سوى أقل من نصف المبلغ.

لم يكتفِ الجيش الفرنسي بذلك، بل حصل بدوره على نصيب مالي؛ فقد وفر ثكنات خشبية لتقيم فيها النساء ويعملن، لكنه فرض عليهن دفع تكاليف الطعام والوقود والكهرباء للجيش نفسه. كما اضطررن إلى إعداد وجباتهن بأيديهن وأُجبرن على تناولها بشكل منفصل عن الجنود في المعسكر، منعًا لقيام أي علاقات تتجاوز حدود المعاملة التجارية البحتة.

مع كل محاولات التستر، فشل الجيش الفرنسي في الحفاظ على سرية هذه البيوت. فقد شكّل المقال المنشور في “مجلة كي؟ ديتكتيف” ضربة قاسية، رغم أن الصحفي لم يدرك اتساع حجم العملية، إذ اعتقد بوجود بيت دعارة عسكري واحد في فرنسا بينما كان هناك 32 مركزًا منظّمًا. مع ذلك، لم يتردد في فضح نفاق الجيش الفرنسي. فبعد مشاهدته بيت الدعارة العسكري في فريجو، استحضر الصحفي صورًا لا تُمحى من المغرب، حيث كان قد رأى قبل سنوات نساء أمازيغيات بوشوم تقليدية على الذقون، متقدّمات في السن ومنحنيات الظهور، يبعن عواطفهن البائسة مقابل علبة شاي، أو عود سكر، أو قطعة خشب. وقد لاحقته تلك الذكريات، ومعاينته لظروف النساء في فرنسا جعلت أوجه التشابه جلية أمامه.

وفي حين أن دولًا أخرى ذات تاريخ مظلم في الاستغلال الجنسي القسري للجيش، وعلى رأسها اليابان التي أجبرت النساء الكوريات المعروفات بـ”نساء المتعة” على الدعارة، اعترفت خلال العقود الأخيرة بمسؤوليتها واعتذرت، لم تعترف فرنسا يومًا بوجود هذه المواخير غير القانونية ولا بما ألحقته من أثر مدمر بمئات النساء من شمال إفريقيا اللواتي عشن وعملن فيها قسرًا. وكما كتب الصحفي الذي زار المخيم سنة 1947، كان هذا بوضوح “من منظور الحكومة، عملاً من أعمال البغاء أو حتى الاتجار بالبشر”.

المصدر: نيولاينز