“في سينما الواقع الإسرائيلي، الكلُّ مدان ما لم يَكُن من أبَوين يهوديين أو صديقًا في زمن الحرب. هذا هو المؤلم في ذلك العرض الترفيهي شديدِ التّسييس: الكاميرا فيه لا تعرف الحب”، حدّار موراخ، مخرج ومنتج إسرائيلي.

في الساعة الثانية بعد منتصف ليل الخامس عشر من حزيران/يونيو 1932، استيقظ يعقوب بن دوف ـ المخرج والمنتج اليهودي الشاب للأفلام الوثائقية، والمنسيّ الناقم على حرمانه من الشهرة التي يرى نفسه أهلًا لها على وقع أحد عشر رنينًا متتابعًا من الهاتف. ومن خلف السماعة جاءه صوت جاف، متكسّر بنبرات ثقافات متداخلة، يطرح عليه عرضًا غريبًا، وهو التعاون على إحياء فكرة جنونية من تحت الرماد، وتحويلها إلى سيناريو أدبي لصناعة فيلم.

تملّكه الانزعاج من إيقاظه في ساعة كهذه، في ليلة حزيران الخانقة، لكنه في أعماقه شعر بانتشاء مفاجئ، إذ أيقظت المكالمة ذكرى شخصٍ كاد يمّحي من ذاكرته بعد سبات طويل، فأبدى موافقته الضمنية على خوض المغامرة، لكن شريطة أن يكون العمل وثائقيًّا لا روائيًّا، وهو ميدانه الذي يتقنه، وأن يُسند الدور إلى ممثلين من الصفوف المتأخرة، من مهاجرين يهود حقيقيين لا من شخصيات متخيلة، كي تُكتب لهذه الشطحة ولادتها السريعة.

بعد ستة أشهر، سيُفاجأ المارّون أمام صالات السينما الخاملة في تل أبيب، والتي لم يمضِ على إنشائها سوى قليل، بدعم من الصندوق القومي اليهودي، بملصق دعائي يعلّق على الواجهات، يروّج لفيلم “Yoman Eretz Yisrael“.

أما منتجه، فكان رجلاً في خريف العمر، خمسينيًا بعظم أحمر وأنفٍ حاد كأنّه إسبارطي، ولكن عبريّته ظلّت نيئة ورخوة بلا عظام. تولّى حديثًا رئاسة المنظمة الصهيونية، بعدما اضطر إلى التخلّي عن أحلامه العالمية كصهيوني اشتراكي، مستبدلًا إيّاها بإغواء القومية اليهودية الإحيائية؛ تلك القومية التي بشّرته عاجلًا أو آجلًا بإمكانية إقامة وطن قومي لليهود في أي أرض تصلح للعيش. ورُبّما، ويا للمصادفة المُخطّطة، أن تكون هذه الرقعة أرضًا عربية، وتحديدًا فلسطين، استنادًا إلى قليلٍ من الذاكرة الدينية ذات الجذر التاريخي، وكثيرٍ من القرائن السياسية ذات الامتداد الجغرافي التي تُحاك حول تلك الأرض. سنَعرفه لاحقًا باسمٍ لا يُبشّر في تاريخنا العربي إلا بالنحس الثقيل: ديفيد بن غوريون.

يدور الفيلم – لمن لم يتسنَّ له رؤيته – في إطار التوثيق السينمائي الميداني، إذ يحكي قصة إحدى السفن القادمة من أوروبا محملة بأعداد من اليهود بغية الاستيطان في فلسطين، بعد أن استقر يقينهم على أن تكون وطن الخلاص لهم بعد تاريخ حافل من الاضطهاد والتعذيب، مستحضرين ما تشتمل عليه الديانة اليهودية من فكرة “إنقاذ الوطن القديم” كوسيلة لتحقيق ذلك. ويندرج الفيلم تحت إطار ما كان يسمى حديثًا آنذاك بسينما “الاستجداء العاطفي”، وهي نتاج إرهاصات ما بعد الهولوكوست، والنقيض الموضوعي والشكلاني لما سيسمى لاحقًا بـ”الواقعية الصهيونية”، والتي ظهرت على أيدي مخرجي ما بعد إعلان “دولة إسرائيل” كأوتو بريمنغر وصامويل معوز.

لتبدأ منذ ذلك الحين سلسلة لا تنتهي مما بات يُعرف بسينما “التطهير البصري في فلسطين”، حيث تم محو الفلسطيني من الذاكرة الثقافية وطرده ذهنيًا من السردية الشعبية والرواية الشفوية، لإظهار فلسطين كأرض خالية من البشر تمهيدًا لتطهيرها عرقيًا، وهو العمل الذي تجلى في أكثر صوره الإنسانية بشاعة من خلال العملية “داليت”، وما رافقها من أوامر وتحركات عسكرية على الأرض أدت إلى تنظيف فلسطين من سكانها الأصليين وتحولها إلى جيب استعماري منقّى عرقيًا وإثنيًا، كما اشتهتها الحركة الصهيونية، وكما يريدها على الدوام الساسة والمثقفون الإسرائيليون، خاصةً أولئك الذين ينتمون إلى التيار المركزي، والذين يرددون على الدوام، في كورال يبعث على الصمم كلما وجدوا أحدًا يرغب في سماعهم: “لن نرحل من هنا [فلسطين]، فليس لدينا مكان آخر نذهب إليه.”

كاميرا لا تعرف الحب

منذ البداياتِ الأولى للحركةِ الصهيونية، أدركت المؤسسةُ أن السيطرةَ على الوعي لا تقلّ خطورةً عن السيطرةِ على الأرض، فكانت الكاميرا سلاحًا استعماريًا جديدًا، تُصوّر فلسطين كما يتخيّلها المستوطنُ الأوروبي: أرضًا بلا شعب، ولا حدود، ولا تاريخ. أرضًا بلا ضجيجٍ بشري، لا يثقل تربتَها جسدٌ، ولا ينعكس على جدرانِها ظلٌّ.

هكذا ظهرت فلسطين في الأفلامِ الأولى بوصفها مساحةً عذراء، موحشة، تملؤها الرمالُ والفراغاتُ والسماءُ الواطئة. قُدّمت كأنها دعوةٌ مفتوحةٌ إلى من يملك “الحقَّ في العيش”، إلى المهاجرِ الذي يُنهكه بردُ أوروبا، فيأتي ليستحمّ في شمسٍ شرقيةٍ وسماءٍ منخفضةٍ تُغري بالسكينة. في هذه الصورة، لم يكن الفلسطينيُّ غائبًا فقط، بل كان ممنوعًا من الحضور، فقد تمّ نفيُه بصريًا قبل نفيه جسديًا.

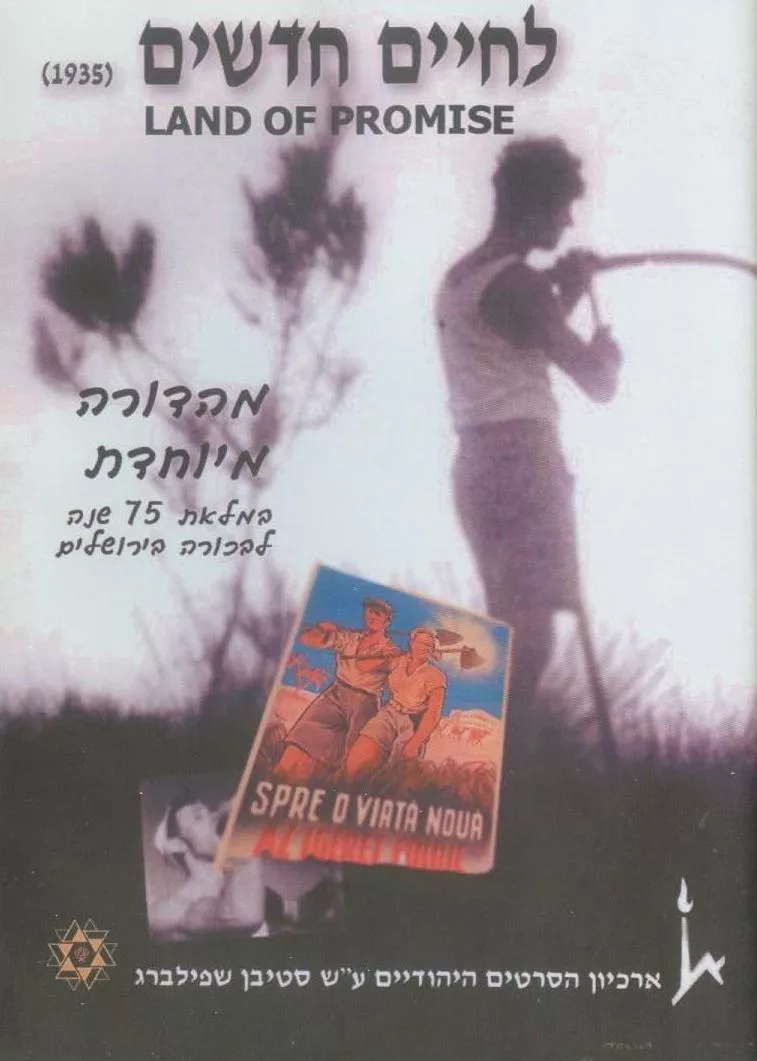

يحكي فيلم The Land of Promise” (1935)” — أحد أوائل الأفلامِ الدعائية التي موّلتها المنظمةُ الصهيونية — عن مستوطنين يهودٍ يصلون إلى أرضٍ قاحلةٍ فيحوّلونها، بجهدِهم وتفانيهم، إلى جنّةٍ مزروعةٍ بالقمحِ والبرتقال. تُظهر الكاميرا رجالًا ونساءً يبتسمون تحت الشمس، يعملون بانتظامٍ شبه عسكري، يغرسون، ويحصدون، ويبنون البيوتَ البيضاءَ النظيفةَ التي لا يسكنُها أحدٌ سواهم. في اللقطاتِ الطويلةِ التي تلتهم الأفق، لا وجود لعربيٍّ واحد، ولا حتى لبقايا جدارٍ يشهد أنه كان هنا أحدٌ.

كانت تلك اللقطات أول تمرينٍ حقيقيٍّ على ما سيسمّيه النقادُ لاحقًا “التطهير البصريّ”: إلغاءُ الآخر عبرَ اللغةِ الجمالية. فالكادرُ المصقولُ الذي يخلو من الفلسطينيِّ ليس حيادًا فنيًا، بل إعلانُ حرب. السينما هنا لا تسجّل الواقع، بل تعيدُ اختراعَه وفقَ الرؤيةِ الميتافيزيقية للصهيونية الثقافية، التي بشّر بها “أحاد هعام” — صهيونيةٌ لا تحتاج إلى الدم لتُثبت حضورها، بل تكتفي بالصورة لتُؤسّس للأسطورة. إنها كاميرا لا تعرف الحب، لأنها لا ترى إلا نفسها. ولأنها حين ترفع عينيها نحو الأرض، لا ترى إنسانًا، بل مشهدًا قابلًا للاستيطان، وجغرافيا تُقاس بعددِ الأقدامِ التي تدوسها، لا بعددِ القصصِ التي عاشتها.

فيما يروي فيلم “Tomorrow’s a Wonderful Day”، من إنتاجِ دائرةِ الدعايةِ الصهيونية في لندن، والذي بدا وكأنه يواصلُ ما بدأته الكاميرا الأولى — ولكن هذه المرة بلسانٍ أكثرَ تهذيبًا، وبنبرةٍ أوروبيةٍ أقلَّ فجاجةً وأكثرَ إقناعًا — حكايةَ عائلةٍ يهوديةٍ من يهودِ الشرقِ الأوروبي “الأشكيناز”، قدِمت حديثًا إلى فلسطينَ بهدفِ الزيارةِ والاستكشاف، ولكنها ما إن رأت العملَ الدؤوبَ في المستعمراتِ والكيبوتساتِ اليهودية، حتى أخذت القرار هي الأخرى بالاستيطان، وعدم العودة إلى الشرقِ الأوروبي، بعد أن رأت في فلسطين الأرضَ التي يستحقُّ العناءَ لأجلها.

يبدأ الفيلم بمشهدٍ بانوراميٍّ لسماءٍ مشرقةٍ تمتدّ فوق أرضٍ بلا حدود، قبل أن يهبطَ الصوتُ المعلّق بلغةٍ إنجليزيةٍ رخيمةٍ ليقول: “هنا، حيث كانت الصحراء، يُولد الوطن من جديد.” يتنقّل الفيلم بين مشاهدَ للعمّالِ اليهودِ وهم يشقّون القنواتِ ويزرعون الحقول، وبين لقطاتٍ متقطعةٍ لنساءٍ شقراواتٍ يغسلن الثيابَ في نهرٍ يُفترض أنه نهرُ الأردن. أمّا الفلسطينيُّ — إن وُجد — فكان يظهر في اللقطاتِ البعيدة، مشوّشَ الملامح، أقرب إلى الظلّ منه إلى الكائن. لا اسمَ له، ولا صوت، ولا سياق، كأنه تفصيلٌ خاطئٌ في لوحةٍ كبيرة، يجب طمسه بأسرع وقت.

اعتمد المخرجون في تلك المرحلة على ما يمكن تسميتُه “الاستعارة الزراعية”؛ أي تحويلُ الفعلِ الاستيطانيِّ إلى فعلِ خلقٍ مقدّس. الأرضُ تحيا بأيدي القادمين الجدد، والموتى — أي أصحابُها الأصليون — يُسكتون بالصمتِ البصري. هذه اللغةُ المراوغةُ كانت تُحوّل الاحتلالَ إلى “إعمار”، والإزاحةَ إلى “تجديد”، والاغتصابَ إلى “عودة”.

بهذا الفيلم، بلغت الصهيونيةُ البصريةُ ذروتَها في بناءِ المشهدِ الطهرانيّ، حيث يُعاد ترتيبُ التاريخِ في قوالبَ سينمائيةٍ تُظهر المستوطنَ كمخلّصٍ حديث، وتحوّلُ فلسطينَ إلى مختبرٍ روحيٍّ لتجريب الخلاص. كانت العدسةُ تمحو الألمَ كما يُمحى الخطأُ في غرفةِ المونتاج. ولأن الكاميرا الصهيونية — كما قلنا سابقًا — لا تعرف الحب، فقد ظلّت تُكرّر الخطيئة ذاتَها: كلُّ لقطةٍ جديدةٍ كانت قتلًا آخرَ لذاكرةٍ قديمة.

فيما يذهب يعقوب بن دوف إلى ترسيخِ صورةِ “الأرضِ الخالية” داخلَ الذاكرةِ البصريةِ المبكرة، أخرج فيلم “The Illegals (1947)” كتَصحيحٍ دعائيٍّ لتلك الفكرة؛ إذ لم تعُد فلسطينُ في هذا العملِ أرضًا فارغةً تنتظر من يزرعها، بل صارت وعدًا مؤجلًا ينتظر من “يعود إليها” بعد التيه، في إعادةِ كتابةٍ رمزيةٍ لمفهومِ العودةِ التوراتية.

الفيلمُ من إخراجِ الكاتبِ والصحفي الأمريكيّ مايير ليفين، وهو أحدُ اليهودِ الذين عملوا مراسلين عسكريين في أوروبا عقب الحربِ العالمية الثانية، وشهدوا مباشرةً على مشاهدِ معسكراتِ الاعتقال المحرّرة. ومن هذه الخبرة، خرجت عدستُه محمّلةً بالشعورِ بالذنبِ الجمعي، والرغبةِ في التكفيرِ عبر الصورة، فكانت الكاميرا هنا محرّكَ توبةٍ جماعيٍّ، لا أداةَ فنٍّ فحسب.

يروي الفيلمُ قصةَ مجموعةٍ من الناجين من المحرقة، يحاولون الهجرةَ سرًا إلى فلسطين عبر أوروبا الشرقية، متجاوزين القيودَ البريطانيةَ المفروضة على الهجرةِ اليهودية. ومنذ اللقطةِ الأولى — حيث تتبع الكاميرا ظلالَ الأقدامِ داخلَ مخيمٍ مُهدَّم، بينما تتردد صرخة: “نريد أن نذهب إلى الأرض!” — يتضح أن ليفين لا يُصوّر شخصياتٍ، بل أرواحًا تائهةً في ممرِّ التاريخ.

لم تعد الهجرةُ فعلًا سياسيًا فحسب، بل تحوّلت إلى طقسِ خلاصٍ بصريّ، حيث تتماهى الحدودُ بين الجسدِ والمكان، والهويةِ والمصير.

تُصوّر الكاميرا الوجوهَ بزاويةٍ منخفضةٍ، مضاءةٍ بشعاعٍ أبيضَ ساطعٍ يشبه الضوءَ الإلهيّ، وكأنّنا أمام مشهدِ قيامة. فيما تتراجع الخلفيةُ الأوروبيةُ في المشهد تدريجيًا حتى تختفي تقريبًا، ليفسح الضوءُ الطريقَ لفلسطين كـ”جنةٍ موعودة” تلوح في الأفقِ البعيد، رغم أننا لا نراها أبدًا. هذا الغيابُ المتعمَّدُ للأرض يعيدُ إنتاجَ الحنينِ بوصفِه مادةً دعائية: الوطنُ هنا ليس مكانًا، بل وعدًا ينتظر التجسُّد.

لكن الأهمّ هو ما غيّبه الفيلم عمدًا. ففي مشهد العبور نحو الساحل الإيطالي، تمرّ الكاميرا بسرعةٍ على تجمّعاتٍ بشريةٍ محليةٍ دون تعليق: لا أسماء، لا وجوه. الفلسطيني الغائب لم يظهر بعد، ولكنه يُمحى مسبقًا بالغياب، كأنّ الفيلم يُؤسّس لمسحٍ بصريٍّ مبرمج، تمهيدًا لتطهيرٍ لاحقٍ سيتولّاه جيلُ الواقعيةِ الصهيونية.

من زاويةٍ أخرى، يمكن اعتبار The Illegals نصًا مؤسسًا لما يُعرف بـ”سينما الشهادة”، لكنها شهادةٌ انتقائية، تُبرّئ الذات وتُجرّم التاريخ؛ إذ لا ضحيةَ في هذا الفيلم سوى اليهوديِّ نفسِه، ولا مجرمَ سوى الغياب. الإنسان الفلسطيني سيظهر لاحقًا، ولكن لا بوصفِه ضحية، بل كعائقٍ في طريقِ القداسة. بهذا المعنى، يُعدّ The Illegals حلقةَ وصلٍ بين مرحلتين بصريتين من “الفراغِ الجغرافي” في أفلامِ العشرينيات والثلاثينيات، إلى “الفراغِ الأخلاقي” الذي سيملأه البطلُ الإسرائيلي لاحقًا في أفلامِ الخمسينيات. وبين الفراغين، يتجسّد مشروعٌ كاملٌ من السيطرةِ الرمزيةِ على الصورةِ والذاكرة.

الواقعية الصهيونية: حيث صار الغياب بطلًا

منذ خمسينيات القرن الماضي، بدأت السينما الإسرائيلية في إعادةِ تعريف “الواقع”، لا بوصفِه ما يُرى، بل ما يُراد له أن يُرى، فمع ازدهارِ ما سُمّي لاحقًا بـ”الواقعية الصهيونية”، أصبحت الكاميرا تعيد بناءَ العالمِ داخلَ الكادر، بحيث يُمحى الفلسطينيُّ تدريجيًا، ويُستبدل بوجهِ الجندي، أو المستوطن، أو المهاجر الناجي من المحرقة، كرموزٍ للخلاصِ القومي.

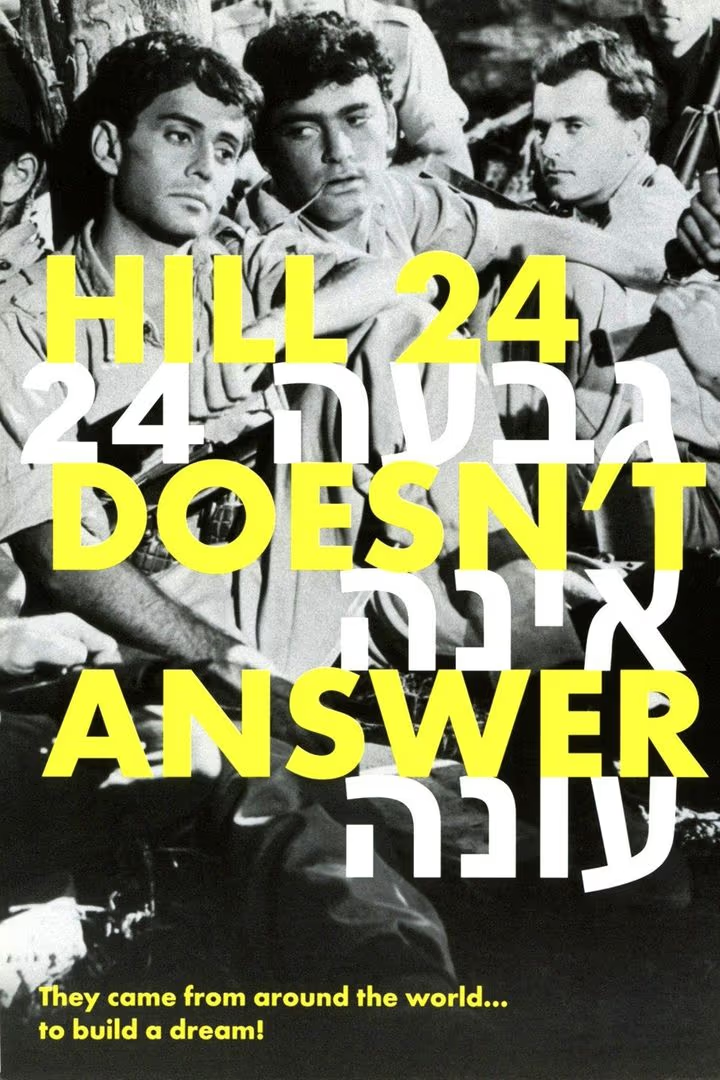

في أفلامٍ مثل «حماة الوطن» (Hill 24 Doesn’t Answer, 1955) — أول فيلمٍ روائيٍّ طويل يُنتَج في إسرائيل بعد إعلان الدولة — يتجلّى هذا التحول بوضوح. الفيلمُ يروي قصةَ أربعةِ جنودٍ إسرائيليين يموتون وهم يدافعون عن تلةٍ في حرب 1948، لكنه لا يذكر الفلسطينيين مطلقًا، كأنّ الأرضَ التي يُقاتَل عليها هؤلاء لم يكن يسكنها أحد. إنّ الغياب الفلسطيني هنا ليس صدفةً، بل إستراتيجيةٌ سردية، فالمكانُ نفسه يصبح “بطلًا” نقيًا، بلا بشرٍ سابقين، تنتصر فيه الأسطورةُ على التاريخ.

وفي الستينيات، تتطور هذه “الواقعيةُ التطهيرية” عبر أفلامٍ مثل «سالاح شبات» (Sallah Shabati, 1964) — وهو من أشهر أفلامِ الحقبة وأكثرها احتفاءً داخليًا — حيث تُقدَّم شخصيةُ المهاجرِ الشرقيّ (اليهوديّ القادم من الدول العربية) باعتباره الغريبَ الوحيدَ في المجتمع الإسرائيلي، فيُحوَّل الصراعُ الداخلي بين يهودِ الشرقِ والغرب إلى بديلٍ رمزيٍّ عن الصراع مع العرب. بذلك تُستبدل “المشكلة الفلسطينية” بمشكلة “الاندماج اليهودي”، في نوعٍ من الإزاحة النفسية والثقافية التي تُبرّر طمسَ الآخر الفلسطيني.

ثم تأتي السبعينيات، عقدُ القلقِ والهزيمة، ليولدَ فيه نوعٌ من السينما أكثرُ سوداوية، لكنها أكثرُ خداعًا. في أفلامٍ مثل «بيت في تل أبيب» (House in Tel Aviv, 1973) و«أيام الحب الطويلة» (The Long Days of Love, 1977)، يتخذ المخرجون من الحرب خلفيةً شعوريةً، لا موضوعًا سياسيًا، فيغيبُ الفلسطينيُّ تمامًا لصالح الجنديِّ المأزوم، الباحثِ عن ذاته بين الرصاصِ والكوابيس. إنّ ما يُغسل هنا ليس الدمَ فقط، بل الذاكرةَ ذاتها.

وفي الثمانينيات، تبلغ هذه “الواقعية الصهيونية” ذروتَها بأفلامِ الحربِ النفسية، مثل Khirbet Khizeh (1978) — المأخوذ عن روايةٍ لساكنها سامي ميخائيل — حيث يظهر الفلسطينيُّ للمرةِ الأولى بعد غيابٍ طويل، ولكن كظلٍّ مشوّه، كحضورٍ أخلاقيٍّ يُلاحق الجنديَّ الإسرائيليَّ الذي شارك في طرده. الفيلم يُظهر “الندمَ الإسرائيليَّ” لا “الحقَّ الفلسطينيَّ”، فيتحوّل الغيابُ مرةً أخرى إلى حضورٍ منقوص، يُستعمل لتطهيرِ الضمير، لا لتصحيح.

هكذا تحوّل الغيابُ إلى بطلٍ سينمائيّ. لم تعد الكاميرا تبحث عن الآخر، بل عن مبرّراتِ غيابه. تحوّل الفلسطينيُّ إلى أثرٍ نفسيٍّ يسكن الضابطَ أو المستوطنَ أو العاشقَ، لا إلى إنسانٍ له وجهٌ وصوتٌ وموت.

مجرد سينما أم تطهيرٌ منظّم؟

في النهاية، لم تكن السينما الصهيونية مجردَ سردٍ للحياة، بل صناعةً دقيقةً للمحو. كانت الكاميرا هناك لتكتبَ ما لم يقع بعد، ولتغسلَ الذاكرة قبل أن تُلوَّث بالواقع. كلُّ لقطةٍ كانت وعدًا بمستقبلٍ يُبنى على أنقاضِ صورةٍ غابت عمّن عاشها، وكلُّ غيابٍ كان حجرًا في معبدِ الحكايةِ الجديدة.

لم تكن فلسطين تُصوَّر، بل تُمحى. ولم يكن الفلسطينيُّ غائبًا، بل مُغيَّبًا بحِرفيّةِ الضوء، يُعاد تأطيرُه كظلٍّ يمرّ في خلفيةِ التاريخ، بلا صوت، بلا سياق، بلا حقٍّ في الظهور.

هكذا تحوّل الفنُّ إلى خطابٍ طُهريّ، يتخفّى وراءَ جمالِ الصورةِ ليُبرّر قبحَها. وصارت الكاميرا شاهدَ زورٍ، تُسجّل جريمةً وتُسمّيها “بعثًا”، وتُحوّل الموتَ إلى نشيدٍ وطنيٍّ مُصوَّر.

في تلك الأفلام، لم تكن الحرب غيابًا للإنسان فحسب، بل إعادةَ اختراعِه على مقاسِ المنتصر.

وحين نُعيد مشاهدةَ تلك الشرائطِ اليوم، ندرك أن السؤالَ ليس جماليًا أبدًا: هل كانت مجردَ سينما؟ أم أن العدسةَ كانت تمارسُ دورَ الإله حين قرّرت من يستحق الوجود، ومن يُدفن في صمتِ الكادر؟

لقد أثبتت التجربةُ أن التطهيرَ لا يبدأ بالرصاص، بل بالصورة: باللقطةِ الأولى التي تستبدل الحكاية، وبالضوءِ الذي يسقط على الأرضِ الخاطئة.